भारतीय राजव्यवस्था

भारत में विधिक सहायता

- 11 Nov 2025

- 94 min read

प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, अनुच्छेद 21, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) , लोक अदालतें, दिशा योजना

मेन्स के लिये: निशुल्क विधिक सहायता का संवैधानिक आधार, वंचित वर्गों के लिये न्याय तक पहुँच, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विधिक सहायता वितरण तंत्र को मज़बूत करने हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन में टिप्पणी करते हुए यह रेखांकित किया कि “विधिक सहायता दान नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व है” तथा “शासन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिससे विधि के शासन का प्रसार देश के प्रत्येक स्थान तक सुनिश्चित होता है।

- यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (9 नवंबर, 2025) के अवसर पर संपन्न हुआ, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधिनियमन का स्मरण कराता है। यह अधिनियम 9 नवंबर, 1995 को प्रभाव में आया था और इसी के फलस्वरूप उन संस्थाओं की स्थापना हुई जो समाज के वंचित वर्गों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराती हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 क्या है?

- संवैधानिक दायित्व, मात्र परोपकार नहीं: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता की जिस संवैधानिक परिकल्पना को मूर्तरूप देता है, वह भारतीय राज्य की उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-व्यवस्था का केंद्रीय तत्त्व है।

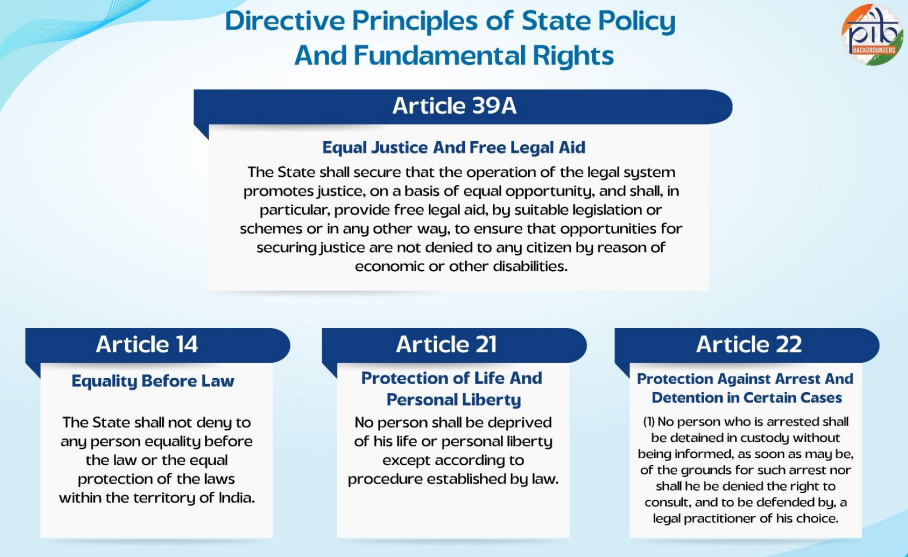

- यह अधिनियम संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39(क) से सशक्त होता है, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि आर्थिक कारणों से किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित न रहने देने हेतु विधिक सहायता प्रदान की जाए। यह अनुच्छेद 14 में निहित विधि के समक्ष समानता के आश्वासन का पूरक भी है।

- साथ ही, यह अनुच्छेद 21 की उस भावना को प्रतिफलित करता है, जिसके अनुसार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायसंगत विधिक प्रक्रिया सम्मिलित है तथा अनुच्छेद 22 के उस संरक्षण को भी रेखांकित करता है जो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को विधि-परामर्श उपलब्ध कराता है।

- सामूहिक रूप से, ये संवैधानिक प्रावधान अधिनियम के इस उद्देश्य को सुदृढ़ करते हैं कि गरीबी, सामाजिक परित्यक्षता अथवा अन्य किसी प्रकार की वंचना का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिये न्याय तक पहुँच व्यावहारिक, प्रभावी तथा समान रूप से उपलब्ध कराई जाए।

- पात्रता: अधिनियम के अंतर्गत निशुल्क विधिक सेवाएँ अनुसूचित जातियों (SC) तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के सदस्यों, मानव तस्करी अथवा बेगार से प्रभावित व्यक्तियों, सभी महिलाओं एवं बच्चों, मानसिक रोगों अथवा दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों तथा आपदाओं, जातिगत अथवा नस्लीय हिंसा से प्रभावित लोगों को उपलब्ध करायी जाती हैं।

- औद्योगिक कामगारों तथा हिरासत में रखे गये व्यक्तियों को भी यह सुविधा प्राप्त है, जिनमें सुरक्षा-गृहों, किशोर-गृहों अथवा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में रखे गये लोग सम्मिलित हैं।

- वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होने की स्थिति में भी व्यक्ति निशुल्क विधिक सहायता के पात्र होते हैं। यह आय-सीमा सामान्यतः निचली अदालतों के लिये 1 लाख से 3 लाख रुपये तक तथा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामलों के लिये 5 लाख रुपये से कम निर्धारित की जाती है।

संस्थागत ढाँचा

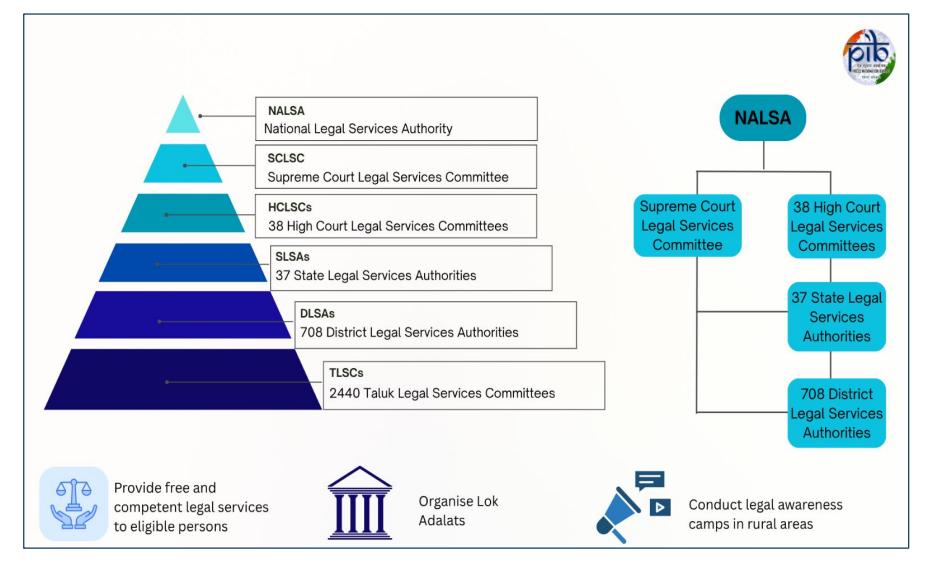

- विधिक सेवा प्राधिकरण: अधिनियम के तहत विधिक सहायता के लिये तीन-स्तरीय संरचना स्थापित की गयी है:

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): (भारत के मुख्य न्यायाधीश के अधीन) राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष, केंद्रीय अनुदानों के माध्यम से NALSA को सहयोग प्रदान करता है।

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण: (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अधीन) राज्य विधिक सहायता कोष को केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त योगदान प्राप्त होते हैं।

- ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (ज़िला न्यायाधीश के अधीन) ज़िला विधिक सहायता कोष को राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग एवं स्थानीय दानों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

- साल 2022–23 से 2024–25 के मध्य, इन प्राधिकरणों द्वारा 44.22 लाख से अधिक व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श दिये गये।

- लोक अदालतें: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 लोक अदालतों तथा स्थायी लोक अदालतों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, ताकि पूर्व-विवाद (pre-litigation) एवं लंबित वादों— दोनों चरणों में—विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण को सक्षम बनाया जा सके।

- साल 2022–23 से 2024–25 के दौरान, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से 23.5 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जो वाद-लंबितता में कमी तथा न्याय-व्यय में कटौती हेतु इनके केंद्रीय महत्त्व को प्रतिबिंबित करता है।

सुलभ विधिक सहायता की परिकल्पना को साकार करने वाली प्रमुख पहलें/संस्थाएँ कौन-सी हैं?

प्रमुख पहलें

- लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम (LADCS) योजना: NALSA द्वारा संचालित LADCS योजना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में निशुल्क विधिक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराती है।

- सितंबर 2025 तक यह तंत्र 668 ज़िलों में संचालित है, जहाँ 11.46 लाख सौंपे गये मामलों में से 7.86 लाख मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।

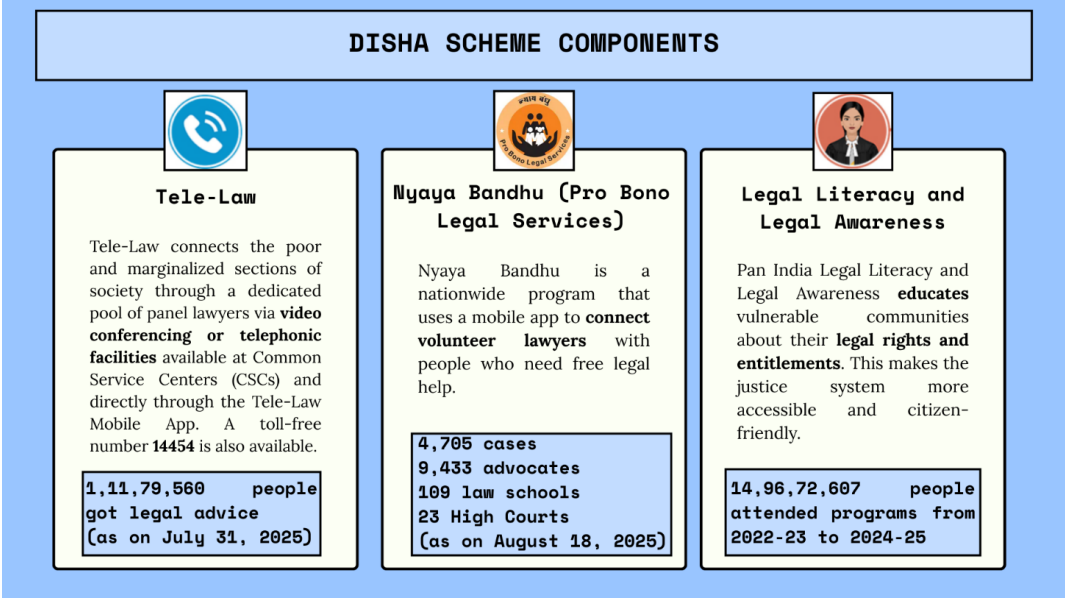

- डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (DISHA): न्याय विभाग द्वारा संचालित पाँच-वर्षीय दिशा योजना (2021–26), न्याय-प्राप्ति के संवैधानिक आदर्श को सशक्तीकरण प्रदान करने हेतु विकसित की गयी है।

- इस योजना में लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम (LLLAP) जैसे घटक सम्मिलित हैं।

- इसके प्रमुख अवयवों में टेली-लॉ, प्रो बोनो विधिक सेवाएँ (न्याय बन्धु) तथा विधिक साक्षरता अभियानों का विस्तार शामिल है, जिसमें तकनीक के उपयोग एवं सरल सूचना–शिक्षा–संचार (IEC) सामग्री के माध्यम से विधिक जागरूकता एवं पहुँच को सुदृढ़ किया जा रहा है।

सहयोगी संस्थान

- फास्ट-ट्रैक न्यायालय (FTCs): गंभीर आपराधिक मामलों तथा महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और दीर्घकालिक लंबित संपत्ति-विवादों से सम्बद्ध संवेदी दीवानी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु स्थापित किये गये।

- 14वें वित्त आयोग ने (2015–20) के लिये 1,800 FTCs की संस्तुति की थी; 30 जून 2025 तक 865 FTCs क्रियाशील हैं।

- फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs): यह केंद्र प्रायोजित योजना (2019) के अंतर्गत स्थापित न्यायालय हैं, जिनका उद्देश्य गंभीर लैंगिक अपराधों, विशेषकर POCSO अधिनियम, 2012 से सम्बद्ध मामलों का त्वरित निपटान करना है।

- जून 2025 तक 29 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 725 FTSCs (जिनमें 392 विशिष्ट POCSO न्यायालय शामिल हैं) क्रियाशील हैं।

- ग्राम न्यायालय: ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र, सुलभ एवं वहनीय न्याय प्रदान करने हेतु स्थापित किये गये आधार-स्तरीय न्यायालय।

- मार्च 2025 तक 488 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं।

- नारी अदालतें: ये मिशन शक्ति के "संबल" उप-योजना का एक घटक हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को वैकल्पिक शिकायत-निवारण तंत्र उपलब्ध कराना है।

- ये ग्राम पंचायत स्तर पर वार्ता, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से घरेलू तथा लैंगिक हिंसा जैसे मामलों का समाधान प्रदान करती हैं।

- वर्तमान में असम एवं जम्मू-कश्मीर में संचालित, तथा अनेक राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में पायलट रूप में शुरू की गयी हैं।

- विशेष न्यायालय (SC/ST अधिनियम): अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत SC/ST समुदायों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विशिष्ट एवं त्वरित निपटान हेतु स्थापित न्यायालय।

भारत में विधिक सहायता प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- नीतिगत निरंतरता का अभाव एवं अपर्याप्त कार्यान्वयन: NALSA और SLSA में नए कार्यकारी अध्यक्षों के साथ विधिक सहायता पहलों के संबंध में दृष्टिगत बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे दीर्घकालिक, सतत प्रगति सीमित हो जाती है।

- संस्थागत सलाहकारी तंत्रों के अभाव से योजनागत स्थिरता प्रभावित होती है।

- प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता में अंतर: कम पारिश्रमिक और कमज़ोर प्रोत्साहनों के कारण, निशुल्क विधिक सहायता देने वाले कई अधिवक्ता मामलों को औपचारिकता की तरह लेते हैं, जिससे निम्न-स्तरीय बचाव एवं कम जन विश्वास देखने को मिलता है।

- अधिकांश निशुल्क वकील सामान्य मामलों में सहायता करते हैं और POCSO, SC/ST अत्याचार, आव्रजन आदि जैसे विशिष्ट विषयों में सीमित या नहीं के बराबर प्रशिक्षण पाते हैं, जिससे संवेदनशील मामलों में प्रभावशीलता घट जाती है।

- ज़मीनी स्तर पर असंगत समन्वय: पैरा-लीगल वॉलंटियर (PLVs) और लीगल क्लीनिक मौजूद होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन, थानों और सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय असंगत रहता है, जिससे पहुँच सीमित होती है।

- सामाजिक पूर्वाग्रह: पुलिस का भय, सामाजिक दबाव और राज्य संस्थानों पर अविश्वास घरेलू हिंसा तथा जाति-आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को सहायता लेने से हतोत्साहित करता है।

- विधिक जागरूकता का अभाव: कई पात्र व्यक्ति, विशेषकर महिलाएँ, प्रवासी और वंचित समूह, यह जानते ही नहीं कि निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है या इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

- जागरूकता अभियान औपचारिक और शहरी-केंद्रित रहते हैं, और उपेक्षित समुदायों, भाषाओं, या संवेदनशील श्रमिकों (प्रवासी, गिग वर्कर) के लिये पर्याप्त रूप से अनुकूलित नहीं होते।

- डेटा और परिणाम-आधारित मूल्यांकन की कमी: मूल्यांकन मुख्यतः मात्रात्मक (मामलों की संख्या, शिविरों की संख्या) होता है, न कि परिणाम-आधारित (गुणवत्ता, सफलता दर, उपयोगकर्ता संतुष्टि), जिससे सुधारात्मक हस्तक्षेप सीमित हो जाते हैं।

भारत में विधिक सहायता प्रदायगी को उन्नत करने हेतु अपेक्षित सुधार

- क्षमता सुदृढ़ीकरण: राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा न्यायाधीशों तथा विधिक सहायता कर्मियों हेतु संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किये जाने की आवश्यकता है, ताकि विषय-विशेष विशेषज्ञता विकसित हो तथा संवेदनशील वर्गों के प्रति दृष्टिकोण में आवश्यक संवेदनशीलता सुनिश्चित हो सके।

- विधिक सहायता अधिवक्ताओं के लिये प्रदर्शन-आधारित पारिश्रमिक तथा स्पष्ट मूल्यांकन मानदण्डों का निर्धारण भी अनिवार्य है।

- दृष्टि-आधारित संस्थागत नियोजन: NALSA तथा SLSA स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन किया जाना चाहिये, जिनमें नये कार्यकारी अध्यक्षों को भी सम्मिलित किया जाये, जिससे नीतियों में स्थायित्व बना रहे तथा दीर्घकालिक योजनाओं का अनुसरण हो सके।

- बहुवर्षीय कार्य-योजनाओं का निर्माण, नियमित अनुश्रवण तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन की व्यवस्था इस दिशा में एक आवश्यक कदम होगा।

- विधिक साक्षरता का व्यापक विस्तार: दिशा के अंतर्गत LLLAP कार्यक्रम ने क्षेत्रीय संस्थाओं के माध्यम से लक्षित संवाद के मूल्य को सिद्ध किया है। ऐसे साझेदारी-आधारित मॉडलों का विस्तार सांस्कृतिक तथा भाषायी अवरोधों को कम करने में सहायक होगा।

- दूरदर्शन के माध्यम से विधिक जागरूकता प्रसारण ने संगठित बहुमाध्यमीय संप्रेषण की संभावनाओं को रेखांकित किया है; इस स्वरूप को मुख्यधारा के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों तक विस्तारित किया जा सकता है।

- संस्थागत समन्वय में वृद्धि: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा नागरिक समाज संगठनों के मध्य समन्वित प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, ताकि संदर्भन, परामर्श तथा पुनर्वास की प्रक्रियाएँ अधिक सुगठित और प्रभावी बन सकें।

- संख्या-आधारित मूल्यांकन के स्थान पर परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोण: केवल निस्तारित मामलों या जागरूकता शिविरों की गणना से आगे बढ़ते हुए, उपयोगकर्त्ता-प्रतिक्रिया प्रणालियों, गुणवत्तामूलक लेखा-परीक्षणों तथा आवधिक प्रभाव आकलन को अपनाया जाना चाहिये, जिससे गरिमा, निष्पक्षता तथा संतुष्टि जैसे वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन सम्भव हो सके।

निष्कर्ष

भारत का उद्देश्य सभी के लिये न्याय को सुगम, सुलभ तथा वहनीय बनाना है। निशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालतें, त्वरित न्यायालय तथा जागरूकता अभियानों ने विशेषकर वंचित और संवेदनशील वर्गों के लोगों को समयबद्ध एवं किफायती न्याय प्राप्त कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. लीगल एड कोई चैरिटी नहीं बल्कि गवर्नेंस है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के संदर्भ में चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013))

- इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करना है।

- यह पूरे देश में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिये दिशा-निर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निशुल्क विधिक सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिये। (2023)