सामाजिक न्याय

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उन्मूलन

- 26 Nov 2025

- 98 min read

प्रिलिम्स के लिये: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, CEDAW, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मिशन शक्ति, स्वाधार गृह योजना

मेन्स के लिये: लैंगिक-आधारित हिंसा के प्रति कानूनी सुधार और आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रतिक्रियाएँ, महिलाओं से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे 25 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा निर्धारित एक दिवस है जिसका उद्देश्य लैंगिक आधारित हिंसा पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा के लिये मज़बूत कार्रवाई की अपील करना है। वर्ष 2025 की थीम है - “सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिये एकजुट होना।”

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- पृष्ठभूमि: हालाँकि संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW), 1979 को अपनाया था (जिसे भारत ने भी अनुमोदित किया है), फिर भी पूरे विश्व में लैंगिक आधारित हिंसा व्यापक रूप से बनी हुई है।

- वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 48/104 को अपनाया, जिसके माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा की गई और वैश्विक कार्रवाई के लिये आधार तैयार किया गया।

- वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया और सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा नागरिक समाज से प्रतिवर्ष जागरूकता अभियान आयोजित करने का आग्रह किया।

- दिवस का महत्त्व: यह दिवस इसलिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा वैश्विक स्तर पर व्यापक है, पूरे विश्व में 30% महिलाएँ शारीरिक और/या यौन हिंसा का सामना करती हैं तथा कई देशों में घरेलू हिंसा अब भी अपराध नहीं मानी जाती।

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा मानव इतिहास की सबसे पुरानी और व्यापक अन्यायपूर्ण प्रथाओं में से एक है, फिर भी यह उन मुद्दों में से है जिन पर सबसे कम कार्रवाई होती है। विश्व के 30 से अधिक देशों में बलात्कारी पीड़िता से विवाह करके दंड से बचने की संभावना है, जबकि 40 से अधिक देशों में घरेलू हिंसा के विरुद्ध कोई कानून नहीं है।

- यह दिवस मज़बूत सुरक्षा उपायों, बेहतर रोकथाम रणनीतियों और पीड़ित-केंद्रित सहयोग की आवश्यकता पर तत्काल वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है।

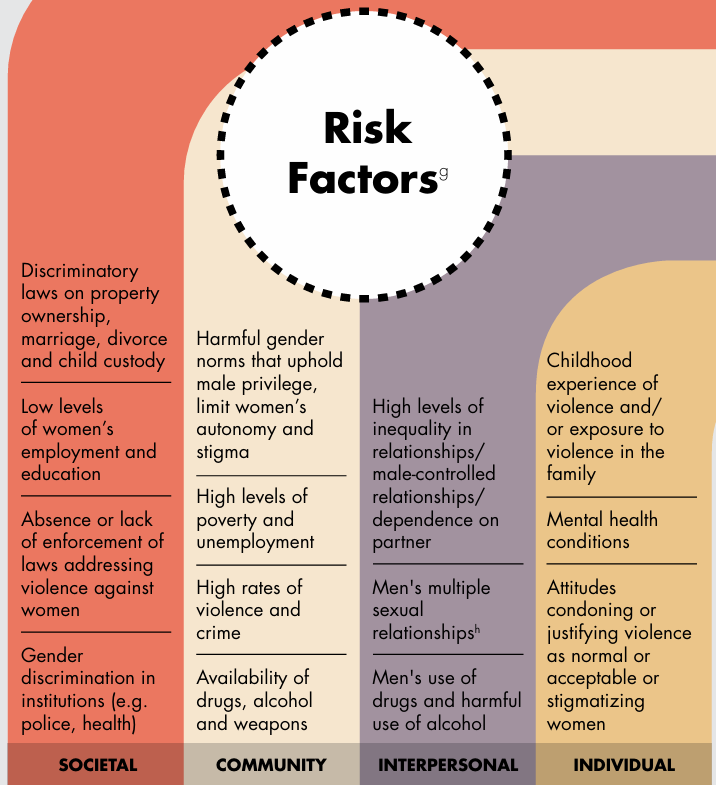

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के जोखिम को बढ़ाने वाले कारक क्या हैं?

- व्यक्ति-स्तरीय कारक: कम शिक्षा, बचपन में गलत व्यवहार, हानिकारक शराब का सेवन और असामाजिक व्यवहार से हिंसा करने तथा उसका सामना करने की संभावना बढ़ जाती है।

- संबंध-स्तरीय कारक: विवादपूर्ण संबंध, अपर्याप्त संवाद, पूर्व में हिंसा का अनुभव और पुरुषों का नियंत्रक व्यवहार घरेलू साथी द्वारा हिंसा के जोखिम को बढ़ा देते हैं।

- घरों के भीतर शक्ति असंतुलन प्राय: बलपूर्वक नियंत्रण और शोषण को सामान्य मान लेता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में 15-49 आयु वर्ग की हर पाँचवीं महिला घरेलू साथी द्वारा हिंसा का शिकार हुईं, जबकि लगभग 30% महिलाएँ अपने जीवनकाल में इस प्रकार की हिंसा का सामना कर चुकी हैं।

- समुदाय-स्तरीय कारक: जिन समुदायों में स्थायी लैंगिक भेदभाव, कमज़ोर कानून प्रवर्तन, महिलाओं के लिये सीमित रोज़गार और समर्थन सेवाओं तक कमज़ोर पहुँच होती है, वहाँ हिंसा का स्तर अधिक पाया जाता है।

- सामाजिक-स्तरीय कारक: पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएँ, भेदभावपूर्ण कानून और सम्मान, पवित्रता तथा पुरुष अधिकारों से जुड़ी सांस्कृतिक मान्यताएँ हिंसा को बढ़ावा देती हैं।

- कानूनों का कमज़ोर दंड और अपर्याप्त कार्यान्वयन निवारक प्रभाव को कम कर देता है।

- डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी-संचालित कारक: संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर आधारित गुमनामी और कमज़ोर जवाबदेही ने ऑनलाइन दुरुपयोग को और तीव्र कर दिया है।

- वैश्विक स्तर पर, 1.8 बिलियन महिलाएँ और लड़कियाँ अभी भी डिजिटल उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा से वंचित हैं।

- डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ने से साइबरस्टॉकिंग, डीपफेक, डॉक्सिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे नए प्रकार के दुरुपयोग सामने आए हैं।

- डीपफेक का दुरुपयोग बढ़ गया है, जिसमें ऑनलाइन डीपफेक का 95% गैर-सहमति वाले अश्लील (पोर्नोग्राफिक) सामग्री है और उन पर लक्षित 99% महिलाएँ हैं।

- महिला-विरोधी भावनाओं का एल्गोरिदम-आधारित प्रचार, अपराधियों की गुमनामी और साइबर कानून प्रवर्तन में अंतर ने प्रौद्योगिकी-संचालित लैंगिक आधारित हिंसा को एक बढ़ते हुए खतरे के रूप में प्रस्तुत किया है।

भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिये क्या उपाय हैं?

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW): वर्ष 1992 में स्थापित, NCW भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करती है।

- यह कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करता है, सुधार की सिफारिशें देता है और शिकायतों को ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सॅंभालता है। अधिकांश राज्यों ने भी समान ज़िम्मेदारियों के साथ राज्य महिला आयोग (SCWs) का गठन किया है।

- NCW एक 24×7 घरेलू हिंसा हेल्पलाइन भी संचालित करता है, जो महिलाओं को पुलिस, अस्पताल, कानूनी सहायता और काउंसलर से जोड़ती है। यह सेवा डिजिटल इंडिया के तहत इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (IVR)-आधारित सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध है।

- भारतीय न्याय संहिता, 2023: इसने भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित किया और यौन अपराधों के लिये कड़ी सजा लागू की, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार के लिये आजीवन कारावास शामिल है।

- BNS, 2023 यौन अपराधों की परिभाषाओं का विस्तार करता है, पीड़िता के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करता है तथा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को मुकदमेबाजी में प्राथमिकता देता है।

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA): इस अधिनियम में ‘पीड़ित व्यक्ति’ को किसी भी महिला के रूप में परिभाषित किया गया है, जो घरेलू संबंध में अपने शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचने का सामना करती है।

- PWDVA के तहत, घरेलू हिंसा में शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग शामिल हैं, साथ ही दहेज संबंधित उत्पीड़न भी शामिल है। यह अधिनियम किसी भी ऐसे व्यवहार को शामिल करता है जो साझा घरेलू वातावरण में महिला की सुरक्षा या भलाई के लिये खतरा उत्पन्न करता हो।

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH): यह अधिनियम सभी महिलाओं को हर कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करता है और नियोक्ताओं को आंतरिक शिकायत समिति बनाने के लिये बाध्य करता है, जबकि छोटे प्रतिष्ठानों के लिये सरकार स्थानीय समिति गठित करती है।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) इसके क्रियान्वयन की निगरानी करता है और SHe-Box पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतों को प्राप्त करता है, जिन्हें 90 दिनों के भीतर निवारित किया जाना आवश्यक है।

महिला सुरक्षा हेतु प्रमुख संस्थागत सहायता प्रणालियाँ

|

योजना / संस्था |

कार्य |

|

"महिला-नेतृत्व विकास" की दृष्टि के साथ महिलाओं के जीवनचक्र में सुरक्षा और सशक्तीकरण हेतु एक समग्र योजना। |

|

|

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को आश्रय, भोजन, परामर्श, विधिक सहायता और पुनर्वास प्रदान करती है। |

|

|

वन स्टॉप सेंटर |

हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के लिये समेकित सहायता—पुलिस सुविधा, चिकित्सकीय सहायता, विधिक सहायता, परामर्श और अस्थायी आश्रय—प्रदान करते हैं। |

|

स्त्री मनोरक्षा |

पीड़िताओं के लिये मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक समर्थन पर OSC कर्मियों को प्रशिक्षित करती है। |

|

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) |

बलात्कार और POCSO मामलों की तीव्र सुनवाई सुनिश्चित करता है; निर्भया फंड के तहत समर्पित न्यायालयों को वित्तीय सहायता मिलती है। |

|

महिला हेल्प डेस्क (WHD) |

महिलाओं के लिये संवेदनशील रिपोर्टिंग, FIR में सहायता और परामर्श हेतु पुलिस स्टेशनों में विशेष डेस्क। |

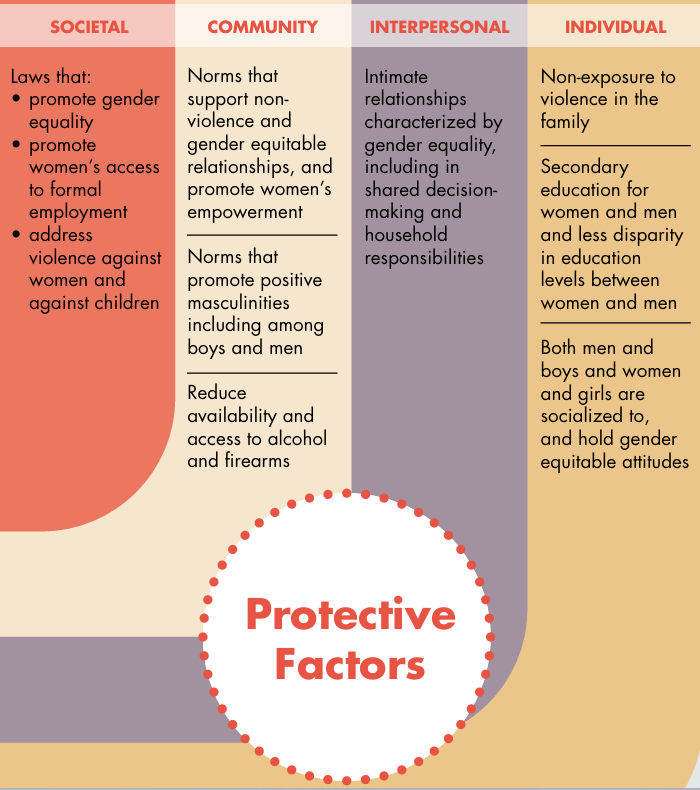

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को किस प्रकार रोका जा सकता है?

WHO और UN Women का “RESPECT” फ्रेमवर्क देशों को SDG 5.2 की दिशा में तेज़ी से प्रगति करने में मदद करने के लिये सात मुख्य रणनीतियाँ पेश करता है, जिसका लक्ष्य महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना है।

- R - Relationship Skills Strengthened (संबंध कौशल सुदृढ़ करना): व्यक्तियों, दंपतियों या समुदायों को लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से संघर्ष प्रबंधन, संचार और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना। यह स्वस्थ, गैर-हिंसात्मक संबंधों को बढ़ावा देता है।

- E - Empowerment of Women (महिलाओं का सशक्तीकरण): महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे संपत्ति का स्वामित्व, माइक्रोफाइनेंस प्रोग्राम, लैंगिक प्रशिक्षण और मेंटरिंग।

- सशक्त महिलाएँ हिंसा का सामना करने और शिकायत दर्ज कराने में अधिक सक्षम होती हैं।

- S - Services Ensured (सेवाओं की सुनिश्चितता): पुलिस, कानूनी मदद, स्वास्थ्य सुविधाएँ, वन-स्टॉप केंद्र और सामाजिक सहायता जैसी आवश्यक सेवाओं तक पीड़ितों की आसान पहुँच सुनिश्चित करना, जिससे वे पुनर्वास और न्याय पा सकें।

- P - Poverty Reduced (गरीबी में कमी): हिंसा में योगदान देने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों को संबोधित करना, विशेषकर गरीबी, जो रिश्तों में तनाव और निर्भरता बढ़ाती है।

- ये उपाय वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और आर्थिक तनाव से उत्पन्न हिंसा को कम करने का प्रयास करते हैं।

- E - Environments Made Safe (परिसरों को सुरक्षित बनाना): महिलाओं के लिये स्कूल, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान और घरों में सुरक्षित वातावरण बनाना।

- यह उपाय हिंसा के जोखिम को कम करने और महिलाओं की दैनिक जीवन में शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं।

- C - Child and Adolescent Abuse Prevented (बाल और किशोरों के खिलाफ दुर्व्यवहार रोका जाना): बाल दुर्व्यवहार को रोकने, सकारात्मक पालन-पोषण को बढ़ावा देने और पारिवारिक संबंधों को मज़बूत करने वाले कार्यक्रम। यह हस्तक्षेप लड़कों और लड़कियों दोनों को लक्षित करता है ताकि हिंसा का जोखिम कम हो सके।

- T - Transformed Attitudes, Beliefs, and Norms (रूढ़िवादी दृष्टिकोण, विश्वास और मान्यताओं में बदलाव): हानिकारक लैंगिक मानदंडों, दृष्टिकोणों और विश्वासों को बदलना जो हिंसा को स्वीकार करते हैं तथा पुरुष प्रभुत्व को बढ़ावा देते हैं। इसके लिये ऐसे अभियानों और शिक्षा पहलों की आवश्यकता होती है जो रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती दें, लैंगिक समानता को बढ़ावा दें तथा हिंसा के पीड़ितों के प्रति सामाजिक असुरक्षा को कम करें।

निष्कर्ष:

कोई भी समाज तब तक न्यायसंगत नहीं हो सकता जब उसकी आधी आबादी डर में जीवनयापन कर रही हो। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करना केवल नीति का उद्देश्य नहीं, बल्कि गरिमा, समानता और मौलिक मानवाधिकार का प्रश्न है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: तकनीक ने लैंगिक आधारित उत्पीड़न की पहुँच और प्रभाव दोनों को बढ़ा दिया है। इस पर चर्चा कीजिये और सुझाव दीजिये कि भारत को किन नियामक और नीतिगत उपायों को अपनाना चाहिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है?

यह 25 नवंबर को मनाया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित दिन है, जिसका उद्देश्य लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाना और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।

2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने कौन-सा बड़ा बदलाव पेश किया?

इसने यौन अपराधों की परिभाषा का विस्तार किया, पीड़िता के बयान का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य किया तथा नाबालिगों के साथ बलात्कार के लिये आजीवन कारावास समेत कड़ी सजा का प्रावधान किया।

3. भारत महिलाओं की सुरक्षा सुधारने के लिये तकनीक का उपयोग करता है?

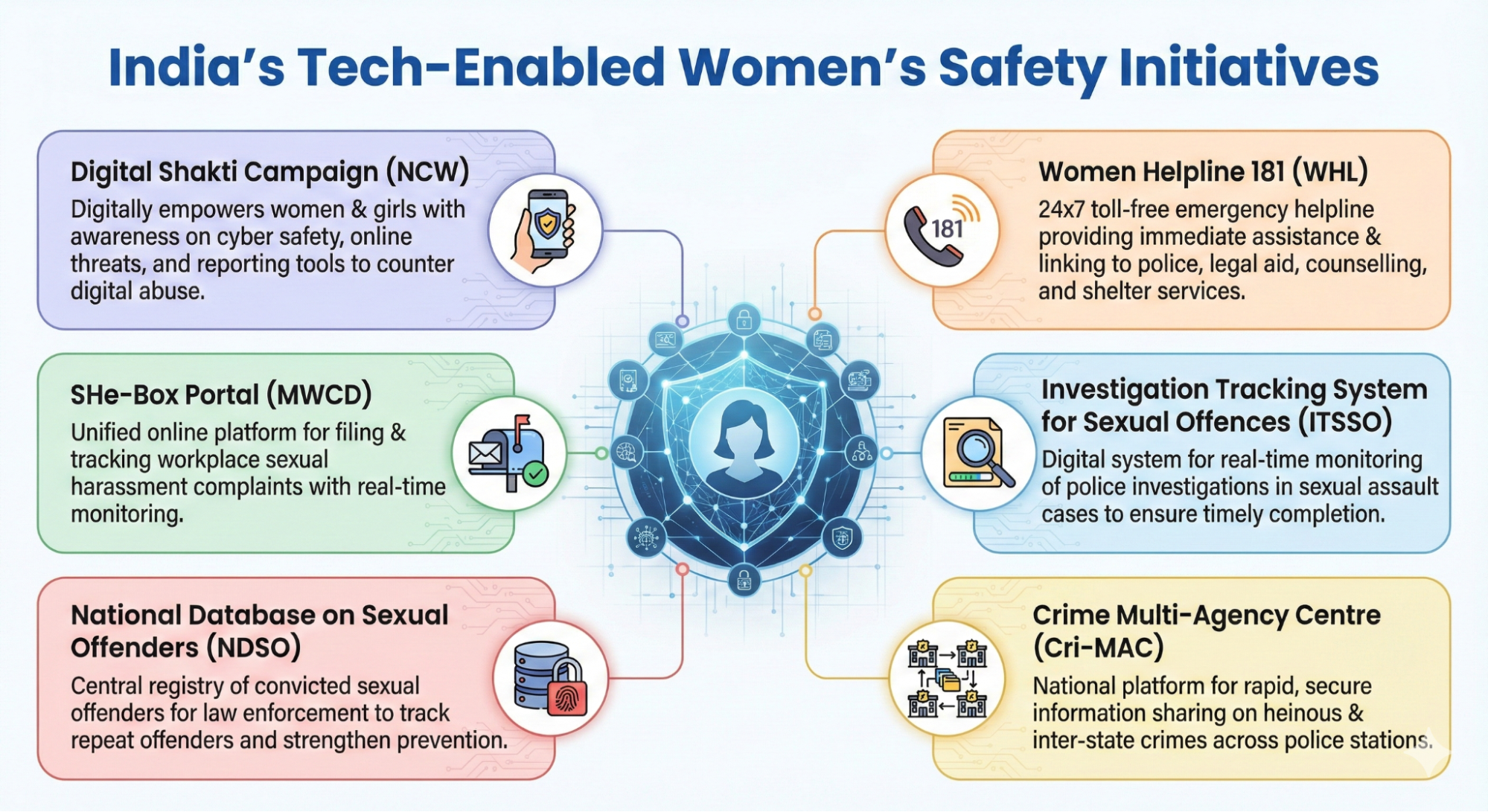

भारत SHe-Box (कार्यस्थल शिकायतें), ITSSO (इन्वेस्टीगेशन ट्रैकिंग), NDSO (यौन अपराधियों का रजिस्ट्री) और राष्ट्रीय हेल्पलाइन (181) जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है ताकि रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया तेज़ हो सके।

4. RESPECT फ्रेमवर्क क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

RESPECT (Relationship skills; Empowerment; Services; Poverty reduction; Environments safe; Child/adolescent protection; Transform norms-रिलेशनशिप स्किल्स, एम्पावरमेंट, सर्विसेज़, पावर्टी रिडक्शन, एनवायरनमेंट सेफ, चाइल्ड/किशोरों की सुरक्षा, ट्रांसफॉर्म नॉर्म्स) UN Women की सात-बिंदु रणनीति है, जिसका उद्देश्य हिंसा को रोकना तथा SDG 5.2 पर प्रगति को तेज़ करना है।

5. RESPECT फ्रेमवर्क क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

रिस्पेक्ट (रिलेशनशिप स्किल्स; एम्पावरमेंट, सर्विसेज़, गरीबी कम करना; सुरक्षित माहौल; बच्चों/किशोरों की सुरक्षा; नॉर्म्स बदलना) हिंसा को रोकने और SDG 5.2 पर प्रोग्रेस को तेज़ करने के लिए UN विमेंस की सात-पॉइंट स्ट्रैटेजी है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

मेन्स:

प्रश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिये कुछ अभिनव उपाय सुझाइये। (2014)