जैव विविधता और पर्यावरण

क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026

- 14 Nov 2025

- 82 min read

प्रिलिम्स के लिये: क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, UNFCCC, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट्स, महासागर अम्लीकरण, हिमालयी ग्लेशियर, आर्सेनिक संदूषण, ब्लैक कार्बन, पश्चिमी घाट, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, चक्रवात, राष्ट्रीय जल नीति 2012, पारंपरिक जल प्रणालियाँ, ग्रीन हाइड्रोजन, जल संचय जन भागीदारी।

मेन्स के लिये: क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। चरम मौसम का वैश्विक प्रभाव, भारत के लिये जलवायु परिवर्तन के खतरे और आवश्यक शमन उपाय।

चर्चा में क्यों?

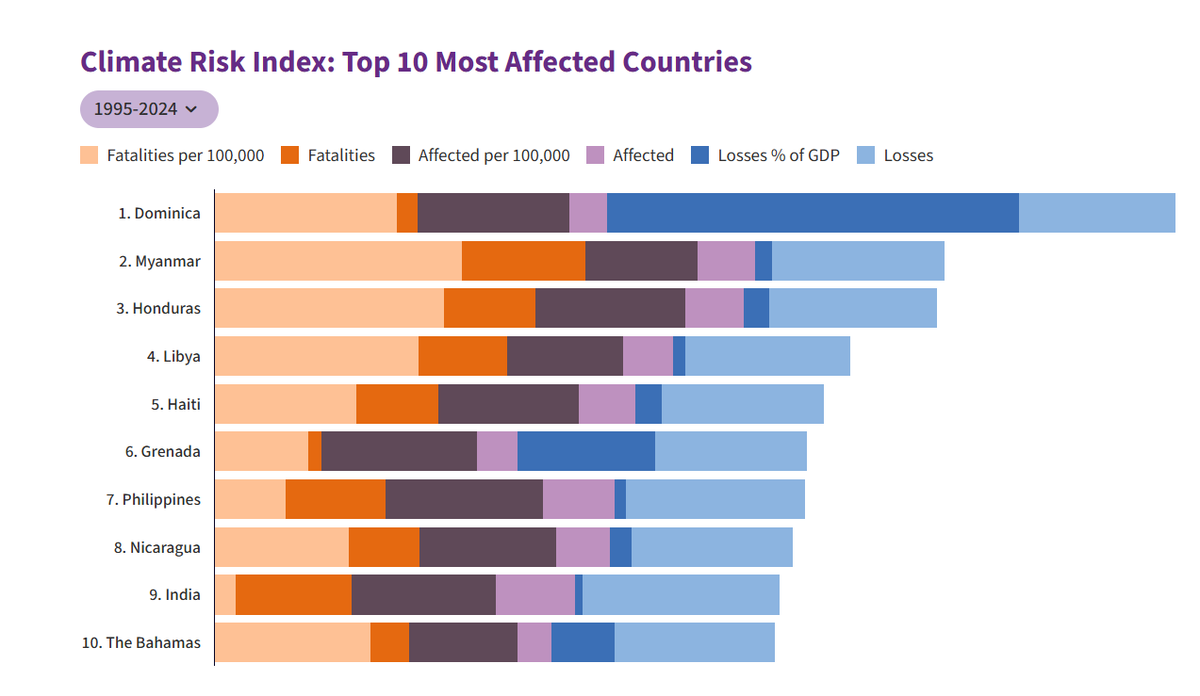

ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 में जारी जर्मनवॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत पिछले तीन दशकों (1995–2024) में चरम मौसम की घटनाओं (EWE) से प्रभावित देशों में 9वें स्थान पर रहा है।

क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स

- क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसे पर्यावरणीय थिंक टैंक जर्मनवॉच द्वारा वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, पूरे विश्व में चरम मौसम की घटनाओं के मानवीय और आर्थिक प्रभावों को ट्रैक करता है।

- सूचक: यह इंडेक्स छह प्रमुख संकेतकों का उपयोग करता है, जिनमें जलवायु-संबंधित आपदाओं से होने वाली मृत्यु, आर्थिक नुकसान और प्रभावित जनसंख्या शामिल हैं।

- इस इंडेक्स के लिये डेटा EM-DAT इंटरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस, विश्व बैंक और IMF जैसी विश्वसनीय संस्थाओं से लिया जाता है।

क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित देश: शीर्ष 10 CRI देशों में सभी ग्लोबल साउथ के हैं, जो जलवायु संवेदनशीलता में असमानता को उजागर करते हैं।

- उच्च-जोखिम वाले देशों जैसे डोमिनिका, म्याँमार, होंडुरास और लीबिया ने चरम मौसम की घटनाओं का सामना किया है। उदाहरण के लिये, म्याँमार में आए चक्रवात नरगिस (2008) ने लगभग 1,40,000 व्यक्तियों की जान ले ली थी।

- वर्ष 1995-2024 के बीच पूरे विश्व में 9,700 चरम मौसम की घटनाओं के कारण 832,000 से अधिक मृत्यु हुईं और 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ।

- भारत की संवेदनशीलता: CRI 2026 में भारत की स्थिति जलवायु-संबंधी आपदाओं के प्रति इसकी बढ़ती संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। वर्ष 2024 में भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 15वें स्थान पर रहा।

- पिछले तीन दशकों में 430 चरम मौसम की घटनाओं (EWE) ने 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान पहुँचाया, 1 बिलियन व्यक्तियों को प्रभावित किया और 80,000 से अधिक मृत्यु का कारण बनीं। इस कारण भारत फिलीपींस, निकारागुआ और हैती के साथ ‘निरंतर खतरों’ की श्रेणी में आता है।

- वर्ष 2024 में चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के मामले में भारत बांग्लादेश और फिलीपींस के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा ।

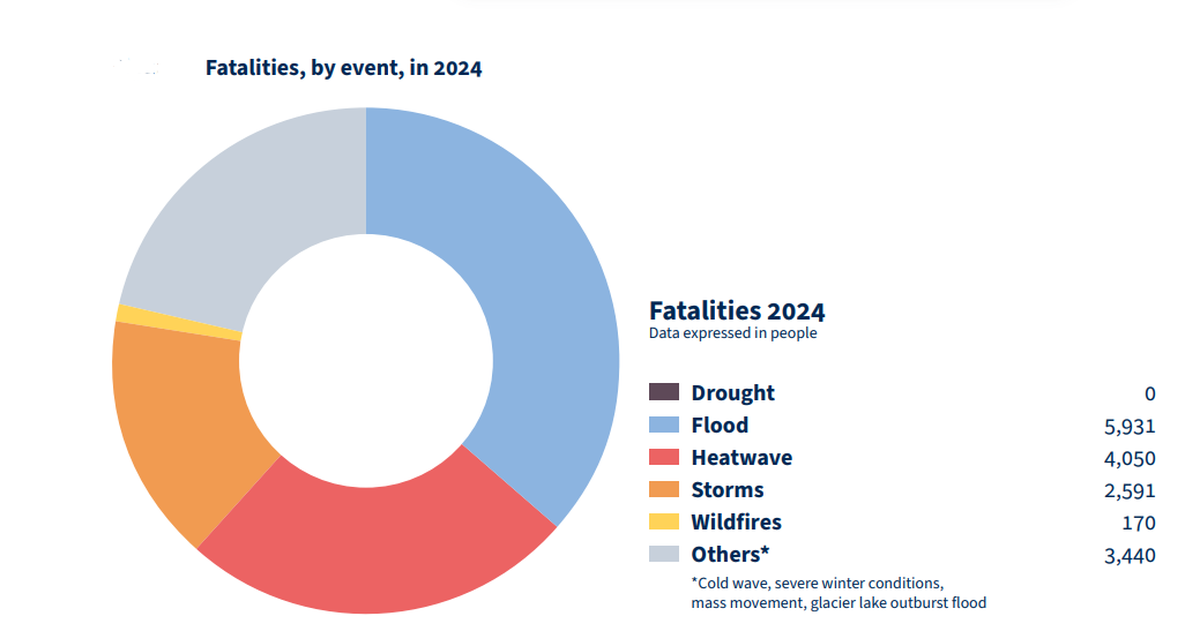

- विशिष्ट EWE: वर्ष 2024 में बाढ़ विश्व स्तर पर सबसे घातक रही (~ 50 मिलियन व्यक्ति प्रभावित हुए), इसके बाद हीटवेव (~ 33 मिलियन) और सूखा (~ 29 मिलियन) होंगे। भारत के मानसून ने 8 मिलियन व्यक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

- CRI देशों को चरम मौसम प्रभावों के आधार पर रैंक करता है, जिसमें तेज़ी से होने वाली घटनाओं जैसे बाढ़, तूफान, हीटवेव, दावानल, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि धीमी गति से विकसित होने वाली घटनाओं जैसे तापमान वृद्धि, समुद्र-स्तर में वृद्धि तथा महासागरीय अम्लीकरण को शामिल नहीं किया जाता।

- दीर्घकालिक संवेदनशीलता: बार-बार आने वाली आपदाएँ भारत को निरंतर नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे 30 वर्षों की अवधि में उसका CRI रैंक उच्च बना रहता है। निरंतर आपदा-जोखिम के कारण पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया बाधित होती है और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक जोखिम बढ़ जाता है।

भारत पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं?

- जल संकट:

- हिमनदों का पिघलना: बढ़ते तापमान के कारण हिमालयी ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी प्रमुख नदियों के प्रवाह पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

- भूजल का क्षरण: पिछले 50 वर्षों में भूजल उपयोग लगभग 10–20 घन किमी से बढ़कर 240–260 घन किमी हो गया है; गंगा के जलभृत (Aquifers) लगभग 4 सेमी प्रतिवर्ष की दर से गिर रहे हैं, जिससे कई बारहमासी नदियाँ मौसमी बनती जा रही हैं।

- जल गुणवत्ता में गिरावट: अत्यधिक भूजल दोहन से आर्सेनिक संदूषण बढ़ रहा है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत का स्थान 120वाँ है।

- पर्वतीय पारितंत्रों में अवरोध:

- आपदाओं में वृद्धि: GLOF (जैसे वर्ष 2023 का सिक्किम हादसा), क्लाउडबर्स्ट और वनाग्नि जैसी घटनाएँ अधिक होने लगी हैं।

- तेज़ी से पिघलना: वाहनों और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न ब्लैक कार्बन, विशेषकर चारधाम मार्ग पर हिमालयी बर्फ के पिघलने की गति बढ़ा रहा है।

- जैव विविधता पर खतरा: भारत के चार जैव विविधता हॉटस्पॉट (पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड और इंडो-बर्मा के साथ) में से एक हिमालय, गंभीर पर्यावरणीय दबाव का सामना कर रहा है।

- तटीय क्षेत्रों पर खतरा:

- समुद्र-स्तर में वृद्धि: वैश्विक समुद्र-स्तर 3.6 मि.मी./वर्ष की दर से बढ़ रहा है। मुंबई में वर्ष 1987–2021 के बीच 4.44 से.मी. की वृद्धि दर्ज हुई है। अनुमान है कि 2100 तक समुद्र-स्तर 0.4–0.8 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे तटीय शहर गंभीर जोखिम में आ जाएंगे।

- लवणीकरण: समुद्री जल का अतिक्रमण कृषि भूमि और स्वच्छ जल को नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे 250 मिलियन से अधिक तटीय निवासी प्रभावित हो रहे हैं।

- प्राकृतिक सुरक्षा कवच का नुकसान: चक्रवातों और तटीय क्षरण से सुरक्षा प्रदान करने वाले महत्त्वपूर्ण मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्तियाँ अब तेज़ी से जोखिम का सामना कर रही हैं।

- सामाजिक-आर्थिक लागत:

- आर्थिक नुकसान: विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु संकट से भारत की GDP में वर्ष 2100 तक 6.4–10% की कमी आ सकती है और 50 मिलियन व्यक्ति गरीबी में चले जाएंगे।

- कृषि संकट: अनियमित मौसम और जल की कमी से कृषि उत्पादकता घट रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम: शहरी हीट-आइलैंड प्रभाव अत्यधिक ताप दबाव और विशेषकर घनी बस्तियों में स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा देता है।

भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिये क्या उपाय करने चाहिये?

- जलवायु परिवर्तन शमन: उत्सर्जन में भारी कटौती कर तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करना, चरम मौसम की घटनाओं को कम करना, राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को सशक्त करना तथा अनुकूलन और शमन के लिये वर्ष 2035 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर सुनिश्चित करना आवश्यक है।

- जल संसाधनों की सुरक्षा: भारत को अपने राष्ट्रीय जल नीति 2012 को अद्यतन कर सतत् जलभृत प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिये। इसके लिये जलवायु-सहनीय कृषि पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिये, जैसे ड्रिप सिंचाई, ज़ीरो-टिलेज तकनीक, पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन तथा कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण को गड्ढों, शाफ्ट और गर्तों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लागू करना।

- तटीय क्षेत्रों में क्षमता निर्माण: मैंग्रोव वनों और प्रवाल भित्तियों का पुनर्जीवन कर उन्हें प्राकृतिक अवरोधों के रूप में पुनर्स्थापित करना चाहिये। चक्रवातों और तूफानी लहरों के लिये अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करनी होंगी, साथ ही प्रभावित समुदायों के लिये सामाजिक सुरक्षा तंत्र स्थापित करना होगा।

- अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइज़ेशन: सोलर और पवन ऊर्जा क्षमता को बढ़ाते हुए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करनी होगी। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

- सतत् शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिये हरित भवनों, शहरी हरियाली और पारगम्य सतहों को अपनाया जाना चाहिये, साथ ही पर्यावरण-अनुकूल भूमि उपयोग नीतियों को सख्ती से लागू कर निर्वनीकरण पर नियंत्रण तथा दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- शासन एवं सामाजिक उपाय: जलवायु अनुकूलन को सभी विकास योजनाओं में मुख्यधारा में लाना होगा। जल संचय जन भागीदारी जैसे सहभागितात्मक मॉडल के माध्यम से सामुदायिक-नेतृत्व वाले संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिये। इसके साथ ही कार्बन कैप्चर, जलवायु-सहनीय फसलों और हरित तकनीकों पर अनुसंधान एवं विकास (R&D) को मज़बूत करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

CRI 2026 भारत की चरम मौसम की घटनाओं और दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों के प्रति उच्च संवेदनशीलता को रेखांकित करता है, जो जल संसाधनों, पारिस्थितिक तंत्रों, तटीय क्षेत्रों तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावों को कम करने, आजीविकाओं की सुरक्षा और जलवायु-अनुकूलन विकास को सुनिश्चित करने हेतु अनुकूलन उपायों, जल प्रबंधन, तटीय सुदृढ़ता, डीकार्बोनाइज़ेशन और सतत् शासन में त्वरित कार्रवाइयाँ आवश्यक हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत के हिमालयी तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के समक्ष वैश्विक ऊष्मीकरण से उत्पन्न खतरों का मूल्यांकन कीजिये। साथ ही इन क्षेत्रों में समुत्थानशीलता बढ़ाने हेतु सतत् उपायों का सुझाव दीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत पर समुद्र में के स्तर वृद्धि के अनुमानित प्रभाव क्या हैं?

वैश्विक समुद्र-स्तर में पिछले दशक में लगभग 3.6 मिमी/वर्ष की वृद्धि हुई है। वर्ष 2100 तक 0.4-0.8 मीटर की वृद्धि का अनुमान तटीय शहरों (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) और तट से 50 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लगभग 25 करोड़ निवासियों के लिये खतरा है।

2. भारत में भूजल की कमी का स्तर क्या है?

50 वर्षों में भूजल का उपयोग लगभग 10-20 वर्ग किमी से बढ़कर 240-260 वर्ग किमी हो गया है। गंगा के जलभृत करीब 4 सेमी प्रति वर्ष की दर से गिर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई बारहमासी नदियाँ अब मौसमी रूप ले चुकी हैं।

3. विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन वर्ष 2100 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद को कितना कम कर सकता है?

विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वर्ष 2100 तक भारत की GDP को लगभग 6.4–10% तक घटा सकते हैं और करीब 5 करोड़ लोगों को गरीबी की ओर धकेल सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. ‘मीथेन हाइड्रेट’ के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? (2019)

1. भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है।

2. ‘मीथेन हाइड्रेट’ के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं।

3. वायुमंडल के अंदर मीथेन एक या दो दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. “मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ” यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? (2018)

(a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल

(b) UNEP सचिवालय

(c) UNFCCC सचिवालय

(d) विश्व मौसम विज्ञान संगठन

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे?

(2017)