विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

बीटी कपास के प्रभाव

यह संपादकीय विश्लेषण लेख The twisted trajectory of Bt cotton पर आधारित है जिसे द हिंदू में 10 सितंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था। यह भारतीय कृषि एवं किसानों पर बीटी कपास के प्रभाव का विश्लेषण करता है।

संदर्भ

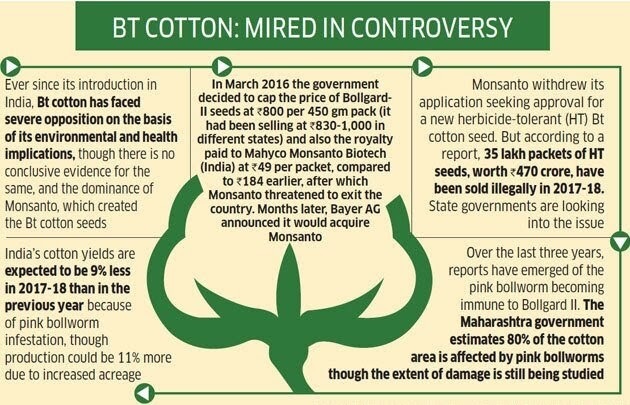

जीन संवर्द्धित (जीएम) कपास, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनेसिस (बीटी) से कीटनाशक जीन युक्त पौधे भारत में लगभग बीस वर्षों से उगाए जा रहे हैं। यह कीटनाशक, अब बीटी पौधे की प्रत्येक कोशिका में उत्पादित होता है, जो पौधे को बोर्नवॉर्म से बचाने के लिये चाहिये जिससे पैदावार बढ़े और कपास के पौधे पर कीटनाशकों का छिड़काव कम हो। हालाँकि, भारत में जीन संवर्द्धित फसलों को काफी समर्थन दिये जाने के बावज़ूद, कई अध्ययनों के अनुसार जीन संवर्द्धित फसलों से मामूली लाभ हुए हैं।

बीटी कपास का इतिहास

- भारत में कपास हज़ारों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है।

- लगभग 3,000 ईसा पूर्व के सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो के खंडहरों से और मेहरगढ़, पाकिस्तान में पुरातात्विक निष्कर्षों से प्राप्त किये गये हैं, इससे पता चलता है कि उपमहाद्वीप में 5,000 ईसा पूर्व से कपास का उपयोग किया जाता था।

- भारत में 20 वीं शताब्दी तक कपास की अधिकांश खेती ’देसी’ किस्म Gossypium Arboreum की होती थी।

- 1990 के दशक से, G. hirsutum की संकर किस्मों को बढ़ावा दिया गया था।

- इन संकर पौधों में विभिन्न प्रकार के स्थानीय कीटों के खिलाफ प्रतिरोधकता नहीं होती है और उन्हें अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। कपास कई कीटों जैसे पिंक बोलवॉर्म (PBW) और सैप-सकिंग कीटों जैसे एफिड्स और मैली बग्स से काफी पर्याक्रमित होता है।

- बढ़ते कर्ज और कम होती पैदावार के साथ बढती कीट प्रतिरोधकता ने कपास किसानों की दुर्दशा को और बदतर कर दिया।

- इसके समायोजन के लिये भारत में वर्ष 2002 में बीटी कपास की शुरुआत की गई थी।

बीटी कपास को अपनाना

- कृषि मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2005 से, बीटी कपास को अपनाए जाने से वर्ष 2007 के 81% से वर्ष 2011 में 93% तक की वृद्धि हुई है।

- शुरुआती वर्षों में बीटी कपास की जाँच करने वाले कई लघु-अवधि के अध्ययनों में कहा गया कि बीटी कपास घटती पैदावार और कीटनाशक खर्चों के लिये रामबाण थी।

बीटी कपास वास्तव में सफल रहा है?

पैदावार एवं बीटी कवर के मध्य विसंगति

- उपज और बीटी कपास को अपनाए जाने के मध्य विसंगतियाँ हैं।

- उदाहरण के लिये, बीटी रकबा वर्ष 2003 में कुल कपास क्षेत्र का केवल 3.4% था। हालाँकि वर्ष 2003-2004 में कपास की उपज में वृद्धि 61% थी, इसलिये बीटी कपास को इसका श्रेय देना उचित नहीं है। इसी प्रकार वर्ष 2005 तक बीटी कवरेज केवल 15.7 प्रतिशत था लेकिन उपज में वृद्धि 2002 के स्तर से 90% अधिक थी।

- बीटी कपास को अपनाया जाना बुलवॉर्म के लिये कीटनाशक छिड़काव में कमी के संगत था, अध्ययन में कहा गया है, कि देशव्यापी पैदावार वर्ष 2007 के बाद स्थिर हो गई जबकि अधिक किसान बीटी कपास उगाने लगे थे।

- वर्ष 2018 तक, तेज़ी से बीटी अपनाने के वर्षों की तुलना में पैदावार कम थी।

- कई राज्यों के आँकड़े इसके संगत हैं

- अलग-अलग राज्यों के आँकड़े क्षेत्रीय रुझानों को समझने में अधिक सहायक हैं।

- महाराष्ट्र में, बीटी कपास की शुरुआत किये जाने के बाद वृद्धि दर में कोई परिवर्तन नहीं होने के साथ,पैदावार वर्ष 2000 के दशक के बाद बढ़ गयी।

- गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी, इस किस्म को अपनाए जाने एवं पैदावार में वृद्धि के मध्य कोई संबंध नहीं है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2003 में गुजरात में कपास की पैदावार में 138% वृद्धि हुई थी, जबकि बीटी कपास का उपयोग कपास के कुल रकबे के 5% भूमि में ही किया गया था।

- इसी तरह के निष्कर्ष पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखे जाते हैं, जहाँ बीटी कपास के प्रसार एवं उपज में बढ़ोतरी असंगत है।

कम उत्पादकता

- भारत की कपास उत्पादकता (प्रति इकाई क्षेत्र में उपज), अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है।

- इसका अर्थ यह है कि कपास उत्पादन के लिये एक बहुत बड़े क्षेत्र का उपयोग किया जाता है अतः बीटी कपास उपज बढ़ाने में विफल रही है।

मार्केट कैप्चर

- सार्वजनिक क्षेत्र के कपास उत्पादन में कमी के साथ वाणिज्यिक बीटी संकर किस्मों ने बाज़ार पर महत्त्वपूर्ण रूप से अपना प्रभाव कायम किया है।

- अतः भारतीय कपास किसानों के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं और निजी बीज कंपनियों द्वारा उत्पादित बीटी संकर बीजों का उपयोग करने के लिये मज़बूर हैं।

किसान संकट

- उच्च लागत एवं उच्च जोखिम के कारण, कृषि संकट हाइब्रिड कपास की खेती करने वाले किसानों में बहुत अधिक है।

- सघन किस्मों (पौधों को एक छोटी अवधि के लिये उच्च घनत्व पर बोया जाता है) ने इस संकट को काफी कम किया है साथ ही उपज में वृद्धि हुई है।

आगे की राह

प्रभाव मूल्यांकन

- खाद्य फसल की पैदावार बढ़ाने के लिये जीएम तकनीक का विस्तार करने से पहले आजीविका, कृषि संकट आदि पर इसके प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य है। अतः एक प्रौद्योगिकी को अपनाने के परिणाम का मूल्यांकन एक विशेष संदर्भ में किया जाना चाहिये।

- यदि प्रौद्योगिकी प्रमुख हितधारकों (किसानों) की ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देती है, तो इससे महत्त्वपूर्ण नकारात्मक गिरावट हो सकती है, विशेष रूप से भारत में जिसमें सीमांत एवं निर्वाह किसानों का अनुपात अधिक है।

कृषि पैटर्न में परिवर्तन

- कपास रोपण के दो पैटर्न हैं।

- पहला सघन एवं लघु अवधि पैटर्न है है जिसमें पौधों को लघु अवधि के लिये उच्च घनत्व पर बोया जाता है।

- दूसरा पैटर्न लंबी अवधि वाला है जिसमें पौधे सघन नहीं होते हैं।

- भारत में लंबी अवधि एवं कम सघन विधि को प्राथमिकता दी जाती है।

- हालाँकि, भारत में हाइब्रिड झाड़ीदार, लंबी अवधि के होते हैं और दस गुना कम घनत्व पर रोपित किये जाते हैं, लेकिन कपास एक शुष्क फसल है और भारत में कपास के तहत आने वाले 65% क्षेत्र वर्षा आधारित हैं।

- इन क्षेत्रों में भूजल तक अपर्याप्त पहुँच वाले किसान पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होते हैं। यहाँ, लघु अवधि की किस्म का एक बड़ा लाभ है क्योंकि यह सिंचाई पर निर्भरता एवं जोखिम को कम करता है।

- विशेष रूप से मानसून चले जाने के बाद मिट्टी की नमी कम होने पर पर ग्रोइंग सीज़न में।

- यह अवधि तब है जब कॉटन बॉल्स विकसित होती हैं और पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है।

स्वदेशी नस्लों पर ध्यान

- भारत में ब्रिटिशों के आगमन से पहले, लंबे समय में विकसित की गईं कपास की विभिन्न स्वदेशी किस्में देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती थीं, जिनमें से प्रत्येक स्थानीय मिट्टी, जल और जलवायु के अनुकूल होती थी।

- भारतीय सूती वस्त्र ने सहस्राब्दियों तक विश्व व्यापार पर अपना प्रभुत्व रखा और ग्रीस, रोम, फारस, मिस्र, असीरिया और एशिया के कुछ हिस्सों सहित कई स्थानों पर इसका निर्यात किया जाता था।

- दशकों से भारत के लिये 'देसी' किस्मों की उपेक्षा का नुकसान बहुत बढ़ गया है।

- ये किस्में कई कीटों का विरोध करती हैं और संकर किस्मों के साथ जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे समस्याएँ इनमें नहीं होती हैं।

- शोध से पता चलता है कि प्योर लाइन कपास की किस्मों, उच्च घनत्व वाले रोपण और लघु अवधि के पौधों के साथ, भारत में कपास की पैदावार अच्छी हो सकती है और जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं का सामना करने के लिये एक बेहतर अवसर उत्पन्न हो सकता है।

- संसाधनों, अवसंरचना और बीजों के लिये सरकार का समर्थन ’देसी’ किस्मों को बढ़ाने के लिये आवश्यक है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न: “कई अध्ययनों के अनुसार, भारत में जीन संवर्द्धित फसलों को काफी समर्थन दिये जाने के बावजूद, जीन संवर्द्धित फसलों से मामूली लाभ हुए हैं।” कथन पर प्रकाश डालते हुए भारत में संकर कपास बीज के उपयोग और प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।