अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत और इज़रायल संबंध

प्रिलिम्स के लिये:इज़रायल और इसके पड़ोसी देश। मेन्स के लिये:भारत और इज़रायल संबंध, संबंधित मुद्दे और आगे की राह। |

चर्चा में क्यों?

भारत-इज़रायल राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ को आकार देने के लिये भारत और इज़रायल द्वारा एक स्मारक लोगो ( commemorative logo) का शुभारंभ किया गया है।

- इस लोगो में डेविड का सितारा और अशोक चक्र- दो प्रतीक हैं जो दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज में प्रदर्शित होते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ को दर्शाते हुए 30 का अंक बनाते है।

प्रमुख बिंदु

- राजनयिक गठबंधन:

- हालाँकि भारत ने वर्ष 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी, लेकिन दोनों देशों द्वारा 29 जनवरी, 1992 को ही पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किया गया। भारत दिसंबर 2020 तक इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 164 संयुक्त राष्ट्र (UN) सदस्य राज्यों में से एक था।

- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 1992 के 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2020-फरवरी 2021 की अवधि के दौरान 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) तक पहुँच गया था, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।

- हीरे का व्यापार इस द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है।

- भारत, एशिया में इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।

- इज़रायल की कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट और जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है तथा भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

- भारत एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समापन हेतु भी इज़रायल के साथ वार्ता कर रहा है।

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 1992 के 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2020-फरवरी 2021 की अवधि के दौरान 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) तक पहुँच गया था, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।

- रक्षा

- भारत, इज़रायल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, वहीं इज़रायल रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्त्ता है।

- भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इज़रायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिसमें फाल्कन ‘AWACS’ (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स) और हेरॉन, सर्चर-II व हारोप ड्रोन, बराक एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम एवं स्पाइडर क्विक-रिएक्शन एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।

- इस अधिग्रहण में कई इज़रायली मिसाइलें और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री भी शामिल है, जिसमें पायथन और डर्बी हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर क्रिस्टल मेज़ (Crystal Maze) और स्पाइस-2000 बम (Spice-2000 Bombs) शामिल हैं।

- भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 15वीं बैठक में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक व्यापक दस वर्षीय रोडमैप तैयार करने हेतु टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

- कृषि में सहयोग:

- मई 2021 में कृषि विकास में सहयोग के लिये "तीन वर्ष के कार्य समझौते" पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, सीओई की मूल्य शृंखला को बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों व सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

- विज्ञान प्रौद्योगिकी:

- हाल ही में भारत और इज़रायल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं शासी निकाय की बैठक में भारत-इज़रायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार-विमर्श किया।

- उन्होंने 5.5 मिलियन अमेरिकी डाॅलर की 3 संयुक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इज़रायल सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपायों का सुझाव दिया गया।

- I4F 'प्रमुख क्षे त्रो' में चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत और इज़रायल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने एवं समर्थन करने हेतु दोनों देशों के बीच एक सहयोग है।

- अन्य:

- इज़रायल, भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में भी शामिल हो रहा है, जो दोनों देशों के अक्षय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा में भागीदारी उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित है।

आगे की राह

- दोनों देशों के बीच संबंधों में वर्ष 1992 से मुख्य रूप से साझा रणनीतिक हितों और सुरक्षा खतरों के कारण वृद्धि हुई है।

- भारत इज़रायल के प्रति सहानुभूति रखता है और सरकार अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपनी पश्चिम एशिया नीति को संतुलित एवं पुनर्गठित कर रही है।

- भारत और इज़रायल को अपने धार्मिक चरमपंथी पड़ोसियों की भेद्यता व जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, जनसंख्या विस्फोट तथा भोजन की कमी जैसे वैश्विक मुद्दों पर उत्पादक रूप से काम करने की आवश्यकता है।

- एक अधिक आक्रामक और सक्रिय मध्य पूर्वी नीति भारत के लिये समय की आवश्यकता है ताकि अब्राहम समझौते द्वारा धीरे-धीरे किये जा रहे भू-राजनीतिक पुनर्गठन का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

भारतीय राजव्यवस्था

गणतंत्र दिवस 2022

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय संविधान की विशेषताएंँ और संबंधित पृष्ठभूमि। मेन्स के लिये:गणतंत्र दिवस का महत्त्व और भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। |

चर्चा में क्यों?

हर वर्ष 26 जनवरी को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस (वर्तमान 73वाँ) मनाया जाता है, जो 1950 में इसी दिन अर्थात् 26 जनवरी को लागू हुआ था।

- संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और नागरिकों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:

- 15 अगस्त, 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह वह तारीख है जिसे लॉर्ड लुई माउंटबेटन द्वारा निर्धारित किया गया था जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों की शक्तियों को जापान की अधीनता की दूसरी वर्षगांँठ के रूप में चिह्नित किया गया था।

- भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसका अपना कोई संविधान नहीं था। जो कानून उस समय विद्यमान थे, वे एक सामान्य कानून प्रणाली और "भारत सरकार अधिनियम, 1935" के एक संशोधित संस्करण पर आधारित थे, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था।

- लगभग दो सप्ताह बाद डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक मसौदा समिति नियुक्त की गई और अंततः भारतीय संविधान 26 नवंबर, 1949 (संविधान दिवस) को तैयार हुआ और इसे स्वीकार किया गया।

- दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।.

- 19 दिसंबर, 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में "पूर्ण स्वराज" या पूर्ण स्वशासन का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया।

- कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी, 1930 को भारतीयों द्वारा "स्वतंत्रता दिवस" के रूप में मनाया जाएगा।

- कॉन्ग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। इस दिन को अगले 17 वर्षों तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता राह।

- इस प्रकार जब 26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, तो कई लोगों ने राष्ट्रीय गौरव से जुड़े इस दिन (26 जनवरी) पर कानूनी दस्तावेज़ को स्वीकार करना और लागू करना आवश्यक समझा।

- महत्त्व:

- गणतंत्र दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया था और देश के अपने कानूनों की घोषणा की थी।

- ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम (1935) को अंततः बदल कर देश एक नई शुरुआत करने के लिये तैयार था।

- इसके अतिरिक्त इसी दिन भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी लागू किया गया था।

- प्रस्तावना मोटे तौर पर एक व्यापक बयान है जो संविधान के प्रमुख सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है।

- इसी दिन भारत ने औपनिवेशिक व्यवस्था को समाप्त किया और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर एक नई सुबह की शुरुआत की।

- यह दिन हमारे समाज और हमारे सभी नागरिकों के बीच स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिये हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र के मूल्यों को मनाने का अवसर है।

- यह दिन एक विशाल राष्ट्र की इच्छा का जश्न मनाता है जो भारत की विविधता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एकल संविधान के माध्यम से शासित होना चाहता है।

- भारतीय लोकतंत्र के लिये खतरा:

- हालाँकि भारत ने दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी एक जगह बनाई है, लेकिन यह विकास के नाम पर बहुत पीछे छूट जाता है।

- गरीबी वर्तमान भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे अमीर एवं गरीब के बीच एक विशाल विभाजन के साथ जीवन यापन कर रहे हैं।

- विषम महिला अनुपात, आर्थिक अवसरों तथा मज़दूरी में असमानता, हिंसा, कुपोषण आदि के साथ लैंगिक भेदभाव जैसे सभी स्तरों पर बना हुआ है।

- सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद ने भारत में एक बहुत ही खतरनाक रूप ओए भयानक अनुपात हासिल कर लिया है। यह भारत की राष्ट्रवादी पहचान का अपमान है तथा इसकी उभरती धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के लिये दुखद है।

- भारतीय लोकतंत्र भी क्षेत्रवाद की चुनौतयों का सामना कर रहा है जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय असमानताओं और विकास में असंतुलन का परिणाम है।

- राज्य स्तर पर और राज्य के भीतर निरंतर असमानता के कारण उपेक्षा, अभाव और भेदभाव की भावना पैदा होती है।

- चुनाव,जो कि लोकतंत्र की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति के रूप में काम करते हैं, राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा धन एवं बाहुबल के दुरुपयोग से प्रभावित होते हैं।

- अधिकांश राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं; वहीं चुनाव के लिये धन का स्रोत संदिग्ध बना हुआ है।

संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र

- संप्रभु: 'संप्रभु' का तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, यह अपने मामलों का संचालन करने हेतु स्वतंत्र है।

- लोकतांत्रिक: यह ‘लोकप्रिय संप्रभुता’ के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति का अधिकार आम लोगों के पास होता है।

- गणतंत्र: प्रस्तावना इंगित करती है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख होता है ,जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिये चुना जाता है।

आगे की राह

- हमारे गणतंत्र ने एक लंबा सफर तय किया है और हमें इस बात की सराहना करनी चाहिये कि नई पीढ़ियाँ इस गणतंत्र को कितनी दूर ले आई हैं। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमारी यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है।

- मात्रा से गुणवत्ता तक- उपलब्धि और सफलता के हमारे मानदंड को फिर से जाँचने की आवश्यकता है; ताकि इसे एक साक्षर समाज से एक ज्ञानी समाज की ओर ले जाया जा सके।

- समावेश की भावना को अपनाए बिना भारत के विकास की कोई भी अवधारणा पूरी नहीं हो सकती है। भारत का बहुलवाद इसकी सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया के लिये यह सबसे बड़ा उदाहरण है।

- ‘भारतीय मॉडल’ विविधता, लोकतंत्र और विकास के एक तिपाई पर टिका हुआ है जहाँ हम एक को दूसरे के ऊपर नहीं चुन सकते हैं।

- राष्ट्र को सभी वर्गों और सभी समुदायों को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र एक ऐसे परिवार में बदल जाए जो प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्टता और क्षमता का आह्वान व प्रोत्साहन कर सके।

शासन व्यवस्था

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021

प्रिलिम्स के लिये:भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, जकार्ता स्टेटमेंट। मेन्स के लिये:पारदर्शिता और जवाबदेही, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, भ्रष्टाचार के कारण और संबंधित उपाय। |

चर्चा में क्यों?

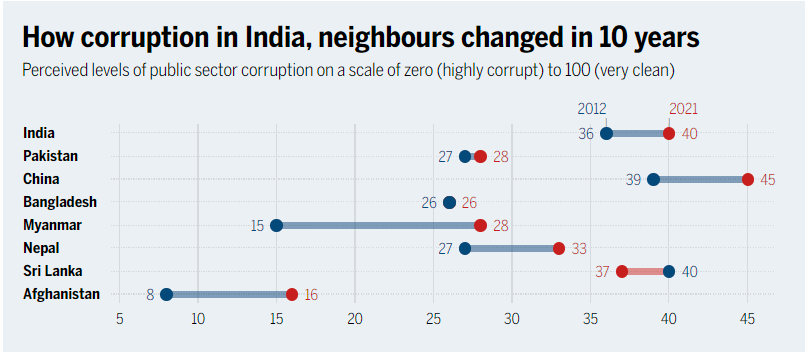

हाल ही में ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ द्वारा ‘भ्रष्टाचार बोध सूचकांक’ 2021 (CPI) जारी किया गया।

- समग्र तौर पर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86 प्रतिशत देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति या तो काफी हद तक स्थिर या खराब रही है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन (जर्मनी) में की गई थी।

- इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कार्रवाई करना है।

- इसके प्रकाशनों में वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- सूचकांक के तहत कुल 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है।

- यह 13 स्वतंत्र डेटा स्रोतों पर निर्भर करता है और इसमें 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न उपयोग किया जाता है, जहाँ 0 का अर्थ सबसे अधिक भ्रष्टाचार है और 100 का अर्थ सबसे कम भ्रष्ट से है।

- दो-तिहाई से अधिक देशों (68%) का स्कोर 50 से नीचे रहा है और औसत वैश्विक स्कोर 43 पर स्थिर बना हुआ है। वर्ष 2012 के बाद से अब तक 25 देशों ने अपने स्कोर में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन इसी अवधि में 23 देशों के स्कोर में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है।

- शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता:

- इस वर्ष शीर्ष देशों में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूज़ीलैंड शामिल रहे, जिनमें से प्रत्येक को 88 का स्कोर प्राप्त हुआ है। नॉर्वे (85), सिंगापुर (85), स्वीडन (85), स्विट्ज़रलैंड (84), नीदरलैंड (82), लक्ज़मबर्ग (81) और जर्मनी (80) शीर्ष 10 में रहे।

- खराब प्रदर्शनकर्त्ता

- दक्षिण सूडान (11), सीरिया (13) और सोमालिया (13) सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहे।

- सशस्त्र संघर्ष या सत्तावाद का सामना करने वाले देश जैसे- वेनेज़ुएला (14), अफगानिस्तान (16), उत्तर कोरिया (16), यमन (16), इक्वेटोरियल गिनी (17), लीबिया (17) और तुर्कमेनिस्तान (19) आदि को सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ।

- भारत का प्रदर्शन:

- भारत मौजूदा सूचकांक में 180 देशों में 85वें स्थान (वर्ष 2020 में 86 और वर्ष 2019 में 80) पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को 40 का CPI स्कोर दिया।

- भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों को निचली रैंकिंग मिली है। पाकिस्तान सूचकांक में 16 स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुँच गया है।

- पिछले एक दशक में भारत का स्कोर काफी हद तक स्थिर रहा है, वहीं कुछ ऐसे तंत्र जो भ्रष्टाचार में मदद कर सकते हैं, कमज़ोर हो रहे हैं।

- हालाँकि सूचकांक में देश की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई है, क्योंकि मौलिक स्वतंत्रता और संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन का क्षय होता दिख रहा है।

- जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, देशद्रोह, अभद्र भाषा और न्यायालय की अवमानना के आरोपों व विदेशी फंडिंग संबंधी नियमों के माध्यम से निशाना बनाया जाता है।

- भारत मौजूदा सूचकांक में 180 देशों में 85वें स्थान (वर्ष 2020 में 86 और वर्ष 2019 में 80) पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को 40 का CPI स्कोर दिया।

- लोकतंत्र का पतन:

- बेलारूस में विपक्षी समर्थकों के दमन से लेकर निकारागुआ में मीडिया आउटलेट और नागरिक समाज संगठनों को बंद करने तक, सूडान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हिंसा तथा फिलीपींस में मानवाधिकार रक्षकों की हत्या जैसी घटनाओं के कारण दुनिया भर में मानवाधिकार और लोकतंत्र को खतरा है।

- न केवल प्रणालीगत भ्रष्टाचार और कमज़ोर संस्थानों वाले देशों में बल्कि स्थापित लोकतांत्रिक देशों में भी अधिकारों, नियंत्रण तथा संतुलन में तेज़ी से कमी आ रही है।

- वर्ष 2012 के बाद से लगभग 90% देशों ने लोकतंत्र सूचकांक पर अपने नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की है।

- वैश्विक कोविड-19 महामारी का उपयोग कई देशों में बुनियादी स्वतंत्रता और संतुलन को कम करने के बहाने के रूप में भी किया गया है।

- गुमनाम मुखौटा कंपनियों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिये बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय गति के बावजूद अपेक्षाकृत "स्वच्छ" सार्वजनिक क्षेत्रों वाले कई उच्च स्कोरिंग देश अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार को जारी रखते हैं।

- सत्तावाद की वर्तमान लहर तख्तापलट और हिंसा से नहीं, बल्कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने के क्रमिक प्रयासों से प्रेरित है। यह आमतौर पर नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर हमलों, निरीक्षण और चुनाव निकायों की स्वायत्तता को कमज़ोर करने के प्रयासों तथा मीडिया के नियंत्रण के साथ शुरू होती है।

- इस तरह के हमले भ्रष्ट शासनों को जवाबदेही और आलोचना से बचने की अनुमति देते हैं जिससे भ्रष्टाचार पनपता है।

- सुझाव:

- लोगों की मांग:

- भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक पतन के दुष्चक्र की समाप्ति हेतु लोगों को निम्नलिखित मांग करनी चाहिये कि उनकी सरकारें:

- सत्ता पर अपनी पकड़ को मज़बूत करने हेतु आवश्यक अधिकारों को बनाए रखना।

- सत्ता पर संस्थागत जाँच को बहाल तथा मज़बूत करना।

- भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का मुकाबला करना।

- सरकारी व्यय में ‘सूचना के अधिकार’ को कायम रखना।

- भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक पतन के दुष्चक्र की समाप्ति हेतु लोगों को निम्नलिखित मांग करनी चाहिये कि उनकी सरकारें:

- मौलिक विफलताओं को संबोधित करना:

- भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में एक साथ आगे बढ़ने के लिये आर्थिक सुधार रणनीतियों की उन मूलभूत विफलताओं को दूर करना चाहिये जिनके कारण कई देशों की व्यवस्थाएँ भ्रष्ट हुई हैं।

- भ्रष्टाचार और सामान्य समृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण केवल ज़ागरूक लोगों की भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से इकट्ठा होने, खुले तौर पर बोलने में सक्षम हैं।

- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ:

- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी या कमज़ोर संस्थानों वाले देशों को भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के सिद्धांतों पर वर्ष 2012 के जकार्ता स्टेटमेंट, कोलंबो कमेंट्री और क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे कि टीनिवा विज़न (Teieniwa Vision), भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आवश्यक अन्य सभी कदमों के साथ बनाए रखा जाना चाहिये।

- भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार-विरोधी साधन है।

- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी या कमज़ोर संस्थानों वाले देशों को भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के सिद्धांतों पर वर्ष 2012 के जकार्ता स्टेटमेंट, कोलंबो कमेंट्री और क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे कि टीनिवा विज़न (Teieniwa Vision), भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आवश्यक अन्य सभी कदमों के साथ बनाए रखा जाना चाहिये।

- लोगों की मांग:

संबंधित भारतीय पहल

- भारतीय दंड संहिता, 1860

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

- कंपनी अधिनियम, 2013

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

- केंद्रीय सतर्कता आयोग

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय राजव्यवस्था

चुनाव मुफ्त

प्रिलिम्स के लिये:चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968। मेन्स के लिये:फ्रीबीज के पक्ष में तर्क, अर्थव्यवस्था पर फ्रीबीज का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारत के चुनाव आयोग ( Election Commission of India-ECI) द्वारा चुनाव चिह्न को ज़ब्त करने या चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से "तर्कहीन मुफ्त (irrational freebies)" का वादा करने या वितरित करने वाले राजनीतिक दल को अपंजीकृत करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

- याचिका में यह तर्क दिया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा हाल ही में चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त उपहार देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रवृत्ति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्त्व के लिये सबसे बड़ा खतरा है बल्कि संविधान की भावना को भी चोट पहुँचाती है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय राजनीति में मुफ्त (Freebies) के बारे में:

- राजनीतिक दल लोगों के वोट को सुरक्षित करने के लिये मुफ्त बिज़ली / पानी की आपूर्ति, बेरोज़गारों, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं महिलाओं, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट आदि को देने का वादा करते हैं।

- याचिका के बारे में:

- याचिकाकर्त्ता का कहना है कि तर्कहीन मुफ्त के मनमाने वादे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनाव आयोग के जनादेश का उल्लंघन करते हैं।

- निजी वस्तुओं-सेवाओं का वितरण जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये नहीं हैं, सार्वजनिक धन से संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 162 (राज्य की कार्यकारी शक्ति), 266 (3) (भारत की संचित निधि से व्यय) और 282 (विवेकाधीन अनुदान) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।

- याचिका में सर्वोच्च न्ययालय से इस संबंध में एक कानून बनाने के लिये संघ को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

- इसने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रासंगिक पैराग्राफ में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ने के लिये चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की।

- यह एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता हेतु शर्तों से संबंधित है कि "राजनीतिक दल चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त का वादा / वितरण नहीं करेगा"।

- मुफ्त उपहारों/वादों के पक्ष में तर्क:

- अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक: भारत जैसे देश में जहांँ राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर है (या नहीं है), चुनावों के उद्भव पर लोगों की ओर से ऐसी उम्मीदें होती हैं जो मुफ्त के ऐसे वादों से पूरी होती हैं।

- इसके अलावा जब आस-पास के अन्य राज्यों के लोगों (विभिन्न सत्तारूढ़ दलों के साथ) को मुफ्त उपहार वितरित किये जाते हैं तो तुलनात्मक अपेक्षाएंँ भी उत्पन्न होती हैं।

- कम विकसित राज्यों के लिये सहायक: गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों के लिये इस तरह के मुफ्त उपहार आवश्यकता/मांग-आधारित हो जाते हैं और लोगों को अपने स्वयं के उत्थान हेतु इस तरह की सब्सिडी की पेशकश करना आवश्यक हो जाता है।

- अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक: भारत जैसे देश में जहांँ राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर है (या नहीं है), चुनावों के उद्भव पर लोगों की ओर से ऐसी उम्मीदें होती हैं जो मुफ्त के ऐसे वादों से पूरी होती हैं।

- मुफ्त उपहारों से संबंधित मुद्दे:

- आर्थिक भार: यह राज्य के साथ-साथ केंद्र के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ डालता है।

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध: चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है तथा चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को बाधित करता है।

- यह एक अनैतिक प्रथा है जो मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है।

- समानता के सिद्धांत के विपरीत: चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से निजी वस्तुओं या सेवाओं का वितरण, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये नहीं है, संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) शामिल है।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: वर्ष 2013 के एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अवास्तविक चुनावी वादे और मुफ्त उपहार एक गंभीर मुद्दा है जो चुनाव में समान अवसर प्रदान करने की भावना का उलंघन करता है।

- न्यायालय ने यह भी माना कि चुनावी घोषणा पत्र में वादों को जनप्रतिनिधित्व कानून या किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत "भ्रष्ट आचरण" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसलिये जब सत्ताधारी पार्टी राज्य विधानसभा में विनियोग अधिनियम पारित करके इस उद्देश्य हेतु सार्वजनिक धन का उपयोग करती है तो मुफ्त वितरण को रोकना संभव नहीं है।

- न्यायालय ने कहा कि वर्तमान ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, जो चुनाव घोषणापत्र को प्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित करता हो और साथ ही न्यायालय ने चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है।

आगे की राह

- बेहतर नीतिगत पहुँच: विभिन्न राजनीतिक दल, जिन आर्थिक नीतियों या विकास मॉडलों को अपनाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये।

- इसके अलावा विभिन्न दलों में ऐसी नीतियों के आर्थिक प्रभाव की उचित समझ विकसित करनी चाहिये।

- विवेकपूर्ण मांग-आधारित मुफ्त सुविधाएँ: भारत एक बड़ा देश है और अभी भी ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।

- देश की विकास योजना में सभी लोगों को शामिल करना भी ज़रूरी है।

- मुफ्त या सब्सिडी की विवेकपूर्ण पेशकश, जिसे राज्यों के बजट में आसानी से समायोजित किया जा सकता है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगी और इसका लाभ आसानी से लोगों तक पहुँच सकेगा।

- ‘सब्सिडी’ और ‘मुफ्त’ के बीच अंतर को स्पष्ट करना: आर्थिक रूप से ‘मुफ्त वितरण’ के प्रभावों को समझने और इसे करदाताओं के पैसे से जोड़ने की ज़रूरत है।

- ‘सब्सिडी’ और ‘मुफ्त’ के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सब्सिडी उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ है, जो मांगों से उत्पन्न होती है।

- लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना: लोगों को यह महसूस कराना चाहिये कि वे अपने वोट बर्बाद करके क्या गलती करते हैं। यदि वे विरोध नहीं करते हैं, तो वे अच्छे नेताओं की अपेक्षा नहीं कर सकते।

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

ग्रेट निकोबार द्वीप में विकास परियोजना: त्रुटिपूर्ण EIA

प्रिलिम्स के लिये:ग्रेट निकोबार द्वीप, पर्यावरण प्रभाव आकलन, गैलाथिया बे, जायंट लेदरबैक, प्रवासी पक्षी, ओंगे जनजाति, शोम्पेन जनजाति, कैंपबेल बे। मेन्स के लिये:पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ग्रेट निकोबार द्वीप में विकास परियोजना और पर्यावरण पर इसका प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिये हाल ही में जारी ‘पर्यावरण प्रभाव आकलन’ (EIA) मसौदा रिपोर्ट के तहत गलत या अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने, वैज्ञानिक अशुद्धि और उचित प्रक्रिया का पालन न करने से संबंधित गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक समिति ने मई 2021 में EIA रिपोर्ट तैयार करने हेतु ‘संदर्भ की शर्तें’ (ToR) जारी की थीं।

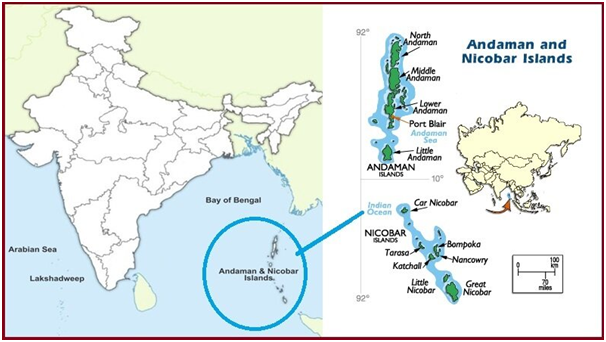

- इससे पहले अंडमान और निकोबार समूह में 680 वर्ग किमी लंबे संवेदनशील ‘लिटिल अंडमान’ द्वीप के सतत् एवं समग्र विकास की एक योजना ने संरक्षणवादियों के बीच चिंता पैदा कर दी थी।

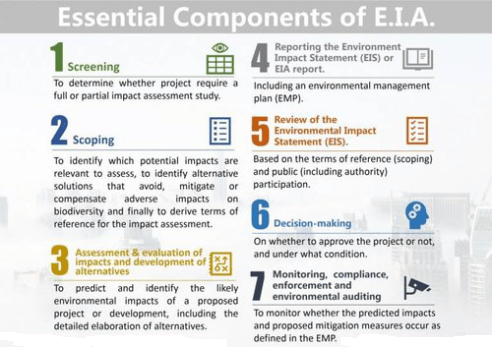

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)

- यह एक प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, जिसमें लाभ और प्रतिकूल दोनों तरह के अंतर-संबंधित सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक व मानव-स्वास्थ्य प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है।

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थित है जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की पद्धति और प्रक्रिया पर विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर और गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) परियोजना प्रस्तावक है।

- पारिस्थितिक विज्ञानी और शोधकर्त्ता इस परियोजना के बारे में एक साल से अधिक समय से चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं।

- EIA रिपोर्ट से संबंधित मुद्दे:

- गलत या अधूरी जानकारी:

- द्वीप का क्षेत्रफल एक स्थान पर 1,045 वर्ग किमी. के रूप में वर्णित है, जबकि यह 910 वर्ग किमी. (वर्तमान आधिकारिक आँकड़ा) है।

- यह बताया गया कि गैलाथिया बंदरगाह (Galathea port) क्षेत्र किसी भी प्रवाल भित्तियों को रिकॉर्ड नहीं करता है, जबकि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के अध्ययन से पता चलता है कि गैलाथिया खाड़ी (Galathea Bay) में प्रवाल भित्तियाँ 116 हेक्टेयर में फैली हुई है।

- गैलाथिया की खाड़ी भारत में जायंट लीथेरबैक (Giant Leatherback) के लिये एक प्रतिष्ठित नेस्टिंग साइट है जो तीन दशकों में किये गए सर्वेक्षणों के तहत दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है।

- द्वीप में जीवों की 330 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जबकि वहीं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अध्ययन के अनुसार इसकी संख्या दोगुना से अधिक यानी 695 है।

- EIA का कहना है कि ग्रेट निकोबार से दूसरी जगह किसी प्रवासी पक्षी की सूचना नहीं मिली है, जबकि यह सर्वविदित है कि यह द्वीप विश्व स्तर पर दो महत्त्वपूर्ण पक्षी फ्लाईवे का स्थान है, इसके साथ ही ग्रेट निकोबार में प्रवासी पक्षियों की 40 से अधिक प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं।

- संस्थागत उदासीनता:

- EIA रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावक (ANDICO) की पर्यावरण नीति जैसे इसकी मानक संचालन प्रक्रिया, पर्यावरण और वन मानदंडों के उल्लंघन को उज़ागर करने की प्रक्रिया तथा पर्यावरण मंज़ूरी शर्तों (environmental clearance conditions) के अनुपालन को सुनिश्चित करने संबंधी विवरण होने की उम्मीद थी।

- जनजातीय कल्याण निदेशालय द्वारा नियुक्त उपक्रम एजेंसी ने द्वीपों पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने की प्राथमिकता के साथ कार्य किया।

- इसके द्वारा पहले यह आश्वासन दिया जाता है कि "आदिवासियों के अधिकारों की अच्छी तरह से रक्षा की जाएगी और उनका ध्यान रखा जाएगा"।

- फिर यह निष्कर्ष निकलता है कि "जब भी परियोजना के निष्पादन हेतु भूमि के मौजूदा नियमों/नीतियों/कानून से कोई छूट प्रदान करने की आवश्यकता होगी, तो यह निदेशालय सक्षम प्राधिकारी से उस प्रभाव के लिये आवश्यक छूट की मांग करेगा"।

- गलत या अधूरी जानकारी:

- पर्यावरणविदों द्वारा उठाए गए मुद्दे:

- इस परियोजना से द्वीपों पर स्थित कछुए और मेगापोड के घोंसले (megapode nesting) तथा प्रवाल भित्तियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

- ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व और एक आदिवासी रिज़र्व की भूमि सहित कई आरक्षित क्षेत्रों को परियोजना के लिये गैर-अधिसूचित किये जाने की उम्मीद है।

- लगभग 81.74% द्वीप राष्ट्रीय उद्यानों, रिज़र्व और जंगलों से आच्छादित है।

- परियोजना का जैव विविधता और स्वदेशी ओंगे जनजाति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

- ओंगे भारत के अंडमान द्वीप समूह की जनजातियों में से एक हैं।

ग्रेट निकोबार

- परिचय:

- ग्रेट निकोबार ‘निकोबार द्वीप समूह’ का सबसे दक्षिणी द्वीप है।

- इसमें 1,03,870 हेक्टेयर के अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।

- यह एक बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स की 650 प्रजातियाँ शामिल हैं।

- जीवों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ 1800 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियाँ भी हैं।

- पारिस्थितिकी विशेषताएँ:

- ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों, पर्वत शृंखलाओं और समुद्र तल से 642 मीटर (माउंट थ्यूलियर) की ऊँचाई वाले पारिस्थितिक तंत्रों की एक विस्तृत शृंखला है।

- जनजाति:

- मंगोलोइड शोम्पेन जनजाति, जिसमें लगभग 200 सदस्य हैं, विशेष रूप से नदियों और नदी धाराओं के किनारे जैवमंडल रिज़र्व के वनों में पाई जाती है।

- एक अन्य मंगोलोइड जनजाति, निकोबारी में लगभग 300 सदस्य थे और ये पश्चिमी तट के किनारे बस्तियों में निवास करती थी।

- वर्ष 2004 में आई सुनामी, जिसने पश्चिमी तट पर बनी बस्ती को तबाह कर दिया, के बाद उन्हें उत्तरी तट और कैम्पबेल बे में अफरा खाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया।

स्रोत- द हिंदू

शासन व्यवस्था

सत्यनिष्ठ समझौता

प्रिलिम्स के लिये:केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), 'सत्यनिष्ठ समझौता', भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988। मेन्स के लिये:भ्रष्टाचार से निपटने के लिये उठाए गए कदम |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सरकारी निकायों में स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्त्ता (IEM) के नामांकन के मानदंड में संशोधन किया है।

- यह संशोधन कुछ महीने बाद आया जब इसने 'सत्यनिष्ठ समझौता' खंड को अपनाने और लागू करने के लिये एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, जो सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये है।

प्रमुख बिंदु

- सत्यनिष्ठ समझौता:

- 'सत्यनिष्ठ समझौता' संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की परिकल्पना करता है, जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों और अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू या चरण में किसी भी भ्रष्ट व्यवहार का सहारा नहीं लेने के लिये प्रतिबद्ध करता है।

- खंड के किसी भी उल्लंघन में बोलीदाताओं की अयोग्यता और भविष्य के व्यापारिक सौदों से बहिष्करण शामिल है।

- यह समझौता सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्द्धात्मकता भी सुनिश्चित करता है

- स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्त्ता:

- IEM स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से दस्तावेज़ों की समीक्षा करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।

- वे किसी भी अनुबंध से संबंधित शिकायतों की जाँच के बाद संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें देते हैं।

- यदि वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत गंभीर अनियमितताएँ पाते हैं, तो संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी को या सीधे ‘मुख्य सतर्कता अधिकारी’ (CVO) या फिर CVC को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

- IEM नियम संशोधन: IEM के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु किन लोगों पर विचार किया जाएगा, उनकी सूची में संशोधन किया गया है। इसमें अब शामिल हैं:

- अधिकारी जो भारत सरकार के तहत अतिरिक्त सचिव का पद धारण कर चुके हैं;

- जो अनुसूची 'A' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) थे।

- सेवानिवृत्ति के समय केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष/उच्चतर व्यक्ति।

- सेवानिवृत्ति के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के CMDs/MDs और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs)।

- सशस्त्र बलों के अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के समय अतिरिक्त सचिव के समकक्ष या उससे अधिक वेतनमान पर थे।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है।

- यह एक स्वतंत्र निकाय है, जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

- सरकार द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

- वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (The Central Vigilance Commission Act) द्वारा आयोग के सांविधिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई।