-

17 Jul 2025

सामान्य अध्ययन पेपर 3

अर्थव्यवस्था

दिवस 28: "भारत उपभोग-प्रधान बाज़ार से विनिर्माण-प्रधान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने की आकांक्षा रखता है।" इस लक्ष्य की पूर्ति में मेक इन इंडिया तथा उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

- निर्माण-प्रधान अर्थव्यवस्था की आवश्यकता बताते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।

- उपलब्धियों और चुनौतियों के साथ मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।

- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

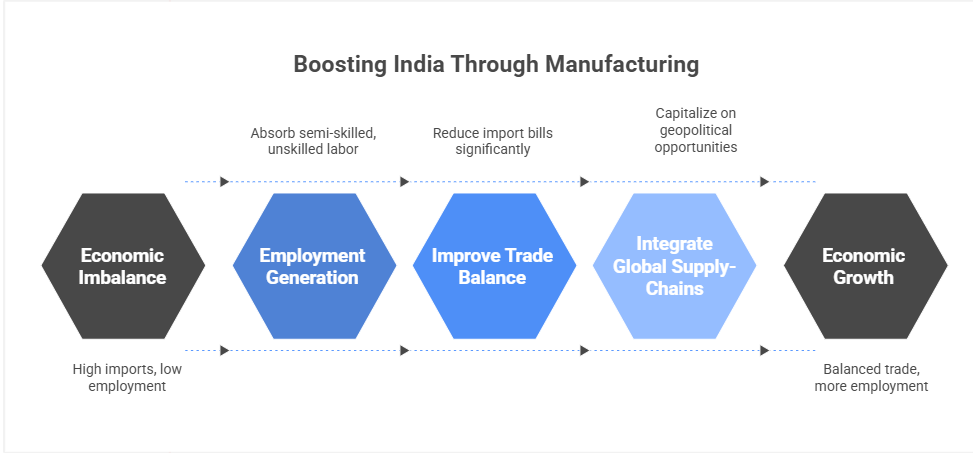

भारत की आर्थिक संवृद्धि दर मुख्यतः घरेलू उपभोग और सेवा क्षेत्र पर आधारित रही है। हालाँकि, यह मॉडल रोज़गार सृजन और व्यापार संतुलन के मामले में कुछ सीमाओं को उजागर करता है। एक विनिर्माण-प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिये सरकार ने मेक इन इंडिया (2014) तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) जैसी प्रमुख योजनाएँ प्रारंभ कीं (2020)।

मुख्य भाग:

- मेक इन इंडिया की भूमिका

- वर्ष 2014 में शुरू किये गए मेक इन इंडिया का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना और 10 करोड़ रोज़गार सृजित करना था।

- केंद्रीय बजट में घोषितवर्ष 2025 के राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के एक भाग के रूप में, मेक इन इंडिया 2.0 का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, साथ ही खिलौने एवं चमड़ा जैसे क्षेत्रों के लिये समर्पित योजनाएँ शुरू करना है।

- उपलब्धियाँ:

- सत्र 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 83.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो निवेशकों के बेहतर विश्वास को दर्शाता है।

- व्यापार सुगमता (EoDB) रैंक 142 (वर्ष 2014) से बढ़कर 63 (वर्ष 2019) हो गई।

- औद्योगिक गलियारों और रक्षा, रेलवे और खनन जैसे क्षेत्रों में सुधारों के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा दिया गया।

- सीमाएँ:

- सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा लगभग 17% (वर्ष 2023) पर स्थिर बना हुआ है।

- रोज़गार सृजन लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया, CMIE के आँकड़े बताते हैं कि औपचारिक रोज़गार में मंद वृद्धि हुई।

- कई सुधार नीतिगत स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर, विशेष रूप से राज्य स्तर पर, इनका मज़बूत कार्यान्वयन नहीं हुआ।

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की भूमिका

- वर्ष 2020 में कोविड महामारी के बाद शुरू की गई PLI योजनाएँ इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सोलर मॉड्यूल और वस्त्र जैसे 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं। ये वृद्धिशील उत्पादन और बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।

- प्रभाव:

- NITI आयोग के अनुसार, ₹3-4 लाख करोड़ के निवेश और 60 लाख नौकरियों के सृजन की उम्मीद है।

- वित्त वर्ष 2022-23 में मोबाइल फोन का निर्यात ₹90,000 करोड़ को पार कर गया, जिसमें एप्पल और सैमसंग ने घरेलू उत्पादन में तेज़ी लाई।

- इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में बैकवर्ड लिंकेज को प्रोत्साहित किया गया।

- चुनौतियाँ:

- बड़ी फर्मों की प्रमुख भागीदारी– MSME का सीमित समावेशन।

- सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को विलंब और आयात पर उच्च निर्भरता का सामना करना पड़ रहा है।

- नवाचार-आधारित होने के बजाय सब्सिडी-आधारित होने का जोखिम।

निष्कर्ष:

‘मेक इन इंडिया’ ने भारत के लिये एक औद्योगिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जबकि PLI (उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन) योजना ने उस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने की एक लक्षित रणनीति दी। हालाँकि, एक मज़बूत विनिर्माण-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की यात्रा केवल योजनाओं और प्रोत्साहनों तक सीमित नहीं हो सकती। इसके लिये दक्ष मानव संसाधन, कुशल लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान एवं नवाचार (R&D) तथा श्रम सुधार जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों की भी आवश्यकता है। जैसा कि रघुराम राजन ने कहा है, "भारत को केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिये कि क्या उत्पादन किया जाए, बल्कि इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये कि प्रतिस्पर्द्धी उत्पादन किस प्रकार किया जाए।" अतः भारत में औद्योगिक परिवर्तन को दीर्घकालिक सफलता के लिये संरचनात्मक, समावेशी तथा नवाचार-प्रेरित बनाना अनिवार्य है।