सामाजिक न्याय

भारत के मूलभूत अधिगम पिरामिड का पुनर्निर्माण

- 26 Nov 2025

- 165 min read

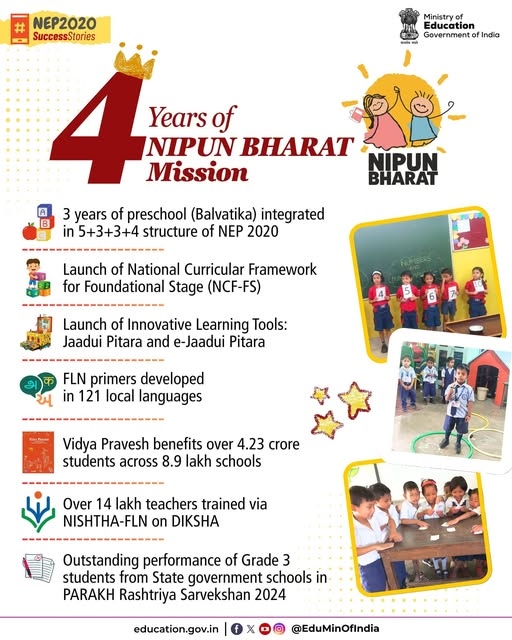

यह एडिटोरियल 25/11/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Bridging India’s numeracy gap,” पर आधारित है। लेख में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और NIPUN भारत मिशन के तहत साक्षरता में सुधार के बावजूद, भारत में संख्यात्मकता का निरंतर अंतर, शैक्षणिक सफलता, रोज़गार एवं समान विकास के लिये आवश्यक बुनियादी व उच्च-स्तरीय गणित कौशल सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभिक कक्षाओं से आगे बढ़कर, तत्काल, बहुआयामी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

प्रिलिम्स के लिये: मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN), NIPUN भारत मिशन, ASER 2024 रिपोर्ट, समग्र शिक्षा अभियान, PM SHRI स्कूल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

मेन्स के लिये: भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) की वर्तमान स्थिति, भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) की प्रगति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NIPUN भारत मिशन के अंतर्गत साक्षरता में हुई प्रगति के बावजूद भारत में संख्या–ज्ञान (Numeracy) की कमी एक गंभीर शैक्षणिक चुनौती बनी हुई है। गणितीय अधिगम की संचयी प्रकृति, अप्रभावी शिक्षण पद्धतियाँ तथा कक्षा-कक्ष और वास्तविक जीवन-कौशल के बीच विद्यमान अंतर इस समस्या को और गहन करते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि हस्तक्षेपों को प्रारंभिक कक्षाओं से आगे बढ़ाकर उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तारित किया जाये तथा उच्चतर संख्या–ज्ञान कौशलों को भी समाहित किया जाये ताकि शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर पर समान अवसर सुनिश्चित किये जा सकें।

भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) की वर्तमान स्थिति क्या है?

- परिचय: भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) से आशय उन मूलभूत क्षमताओं से है जिनमें पढ़ना, लिखना तथा प्रारंभिक अंकगणित शामिल हैं। इन कौशलों का अर्जन प्रत्येक बच्चे द्वारा कक्षा 3 के अंत तक कर लिया जाना चाहिये ताकि आगे की शिक्षा सफलतापूर्वक ग्रहण की जा सके।

- यह समस्त शैक्षणिक विकास और आजीवन अधिगम का आधार बनता है तथा विद्यार्थियों को अधिक जटिल विषयों एवं वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से आत्मविश्वास के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है।

- FLN के मुख्य पहलू:

- मूलभूत साक्षरता में न केवल बुनियादी स्तर पर पढ़ने और लिखने की क्षमता शामिल है, बल्कि सरल पाठों की समझ भी शामिल है, जिससे बच्चे रोज़मर्रा के कार्यों के लिये पढ़ने एवं लिखने में सक्षम हो सकें।

- मूलभूत संख्याज्ञान में बुनियादी संख्या बोध योग, अंतर, गुणान और विभाजन जैसे सरल अंकगणितीय संक्रियाएँ करने की क्षमता तथा स्थानीय मान एवं भिन्न जैसी मौलिक गणितीय अवधारणाओं को समझने की क्षमता शामिल है।

- FLN इनपुट के बजाय अधिगम के परिणामों पर ज़ोर देता है तथा इस बात को प्राथमिकता देता है कि क्या विद्यार्थी वास्तव में इन महत्त्वपूर्ण कौशलों को प्राप्त करते हैं, चाहे उनकी स्कूली शिक्षा की अवधि या पाठ्यक्रम कितना भी विस्तृत क्यों न हो।

- बच्चों के वास्तविक अधिगम के स्तर के अनुरूप निर्देश, निरंतर मूल्यांकन और सुधारात्मक सहायता महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

- FLN की प्रासंगिकता:

- शैक्षणिक प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण: सुदृढ़ मूलभूत कौशल के बिना छात्रों को उत्तरोत्तर कक्षाओं में उन्नत विषयों को समझने में कठिनाई होती है, जिसके कारण उनका प्रदर्शन खराब होता है और पढ़ाई छोड़ने की दर अधिक होती है।

- समतामूलक शिक्षा को बढ़ावा: प्रारंभिक कौशल अधिग्रहण सामाजिक-आर्थिक स्थिति, भूगोल और भाषा संबंधी बाधाओं से जुड़ी असमानताओं को कम करता है तथा समावेशन को बढ़ावा देता है।

- आर्थिक सशक्तीकरण को बल: साक्षरता और संख्यात्मक कौशल रोज़गार क्षमता में सुधार करते हैं तथा व्यक्तियों को आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाते हैं।

- NIPUN भारत मिशन (2021) राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य 2026-27 तक सार्वभौमिक FLN प्राप्त करना है।

- वर्तमान स्थिति:

- ASER रिपोर्ट- 2024 में पाया गया कि कक्षा 3 के केवल 20.5% बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं और केवल 25.9% बच्चे साधारण घटाव की संक्रिया कर सकते हैं।

- ASER रिपोर्ट- 2024 बताती है कि कक्षा 5 के 48.7% छात्र धाराप्रवाह पढ़ सकते हैं, जबकि केवल 30.7% ही बुनियादी विभाजन के प्रश्न को हल कर सकते हैं, जो 18 प्रतिशत अंकों का अंतर दर्शाता है। किसी भी राज्य में साक्षरता परिणामों की तुलना में संख्यात्मकता का स्तर अधिक नहीं है।

- परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण- 2024 में सफल राज्य-स्तरीय हस्तक्षेपों (उदाहरण के लिये: दादरा और नगर हवेली) पर प्रकाश डाला गया है, जो FLN फोकस को मध्यम ग्रेड तक बढ़ाते हैं, संख्यात्मक परिणामों में सुधार करते हैं।

- गतिविधि-आधारित, स्तर-उपयुक्त शिक्षण की ओर शैक्षणिक बदलाव लागू किये जा रहे हैं, लेकिन इसके लिये अधिक पैमाने और एकीकरण की आवश्यकता है।

भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) की प्रगति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- लगभग सार्वभौमिक नामांकन के बावजूद व्यापक अधिगम-घाटे: प्राथमिक स्तर पर भारत का सकल नामांकन 95% से अधिक है, किंतु नामांकन में यह वृद्धि वास्तविक अधिगम के परिणामों में परिवर्तित नहीं हो पायी है।

- ASER रिपोर्ट- 2024 के अनुसार, ग्रेड 3 के आधे से अधिक छात्र ग्रेड 2 स्तर के पाठ को धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं या सरल घटाव नहीं कर सकते हैं।

- यह स्पष्ट अंतर ‘अधिगम के संकट’ की गहनता को उजागर करता है, जहाँ बच्चे शारीरिक रूप से स्कूल में तो हैं, लेकिन आगामी शिक्षा के लिये आवश्यक बुनियादी कौशल हासिल करने में असफल हो रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, कक्षा 3 के केवल 20.5% बच्चे ही बुनियादी पठन प्रवाह (ASER 2022) प्राप्त कर पाते हैं, जो शैक्षणिक सुधारों और शिक्षण सहायता की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

- संख्याज्ञान-साक्षरता में स्पष्ट अंतर: कक्षा 5 के लगभग आधे (48.7%) छात्र धाराप्रवाह पढ़ते हैं, केवल 30.7% ही बुनियादी विभाजन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो 18 प्रतिशत अंकों के महत्त्वपूर्ण अंतर (ASER रिपोर्ट- 2024) को दर्शाता है।

- किसी भी राज्य में साक्षरता की तुलना में संख्यात्मकता अधिक नहीं है, जो गणित की अवधारणाओं को पढ़ाने और अधिगम में कमियों को उजागर करता है।

- इस अंतर का तात्पर्य यह है कि कई बच्चे पाठ को समझ सकते हैं, लेकिन संख्यात्मक तर्क के साथ संघर्ष करते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक सफलता और जीवन कौशल के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- यह संख्यात्मकता-लक्षित हस्तक्षेपों और पाठ्यक्रम समायोजनों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसमें भिन्नों एवं दशमलवों जैसे FLN+ कौशलों को शामिल किया जाता है।

- गणित अधिगम की पदानुक्रमित, संचयी प्रकृति: गणित कौशल क्रमिक रूप से विकसित होते हैं– स्थानीय मान जैसी मूलभूत अवधारणाओं की अनुपस्थिति जोड़, दशमलव एवं उच्च गणित तक अभिगम्यता को सीमित करती है।

- इससे अधिगम में अंतराल बढ़ता है, गणित के प्रति चिंता बढ़ती है और गणित से विमुखता बढ़ती है।

- समय के साथ यह समस्या और भी तीव्र हो जाती है तथा कई किशोर बोर्ड परीक्षाओं में गणित और विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों में असफल हो जाते हैं, या जल्दी ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

- उदाहरण के लिये, एक अध्ययन में पाया गया है कि कक्षा 5 के लगभग 70% विद्यार्थी बुनियादी विभाजन में संघर्ष करते हैं, जिससे उच्च कौशल और अवसरों की ओर उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।

- प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं से आगे FLN हस्तक्षेपों का सीमित विस्तार: NIPUN भारत मिशन जैसे वर्तमान FLN कार्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 1-3 को लक्षित करते हैं, लेकिन साक्ष्य कक्षा 8 तक विस्तार की मांग करते हैं।

- दादरा और नगर हवेली जैसे क्षेत्रों में मध्य-स्तरीय हस्तक्षेपों ने अधिगम के परिणामों में तीव्र सुधार (परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024) प्रदर्शित किया।

- FLN+ कवरेज का विस्तार किये बिना, कई बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक वर्षों को खो देते हैं, जिससे कौशल की कमी बनी रहती है, जिससे आजीवन रोज़गार और आर्थिक भागीदारी प्रभावित होती है।

- सामाजिक-आर्थिक और भाषायी बाधाएँ सीखने की चुनौतियों को बढ़ाती हैं: गरीब परिवारों के बच्चों को कई प्रकार की असुविधाओं, कुपोषण, अपर्याप्त प्रोत्साहन, सीमित पुस्तकों और कठोर शिक्षण वातावरण का सामना करना पड़ता है।

- एक महत्त्वपूर्ण बाधा घरेलू भाषा और स्कूल माध्यम के बीच भाषाई असंगतता है, जो समझ एवं संलग्नता में बाधा डालती है।

- ये असमानताएँ FLN अधिग्रहण को गहराई से प्रभावित करती हैं तथा शैक्षणिक असमानताओं और सामाजिक असमानता को बढ़ाती हैं।

- उदाहरण के लिये, शिशु-वृद्धिरोधन 35.5% भारतीय बच्चों को प्रभावित करता है, जो अपर्याप्त पोषण को संज्ञानात्मक घाटे और स्कूल के लिये कम तैयारी से जोड़ता है।

- अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना और शिक्षण संसाधन: कई स्कूलों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शौचालय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षण सामग्री और सुधारात्मक कार्यक्रमों जैसी बुनियादी अवसंरचना का अभाव है।

- उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात और अप्रशिक्षित शिक्षक, FLN के लिये आवश्यक व्यक्तिगत, स्तर-उपयुक्त निर्देश में बाधा डालते हैं।

- बच्चों के अनुकूल वातावरण और पर्याप्त सहायता के बिना, छात्रों को संलग्न होने एवं प्रगति करने में कठिनाई होती है।

- शोध से पता चलता है कि स्कूल के बुनियादी अवसंरचना और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, प्रभावी FLN वितरण के लिये मौलिक है।

- कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा का ह्रास और डिजिटल डिवाइड: कोविड-19 ने महीनों तक स्कूली शिक्षा को बाधित किया, जिससे दूरस्थ शिक्षा को मज़बूर होना पड़ा। हालाँकि, डिजिटल एक्सेस और संसाधनों की कमी ने कमज़ोर बच्चों को असमान रूप से प्रभावित किया, जिससे पहले से मौजूद शिक्षा का अंतर और भी बदतर हो गया।

- विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि महामारी से वैश्विक स्तर पर हुई क्षति दशकों की प्रगति को कुप्रभावित कर सकती है।

- भारत में, कई बच्चे स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्ष से चूक गए, जिससे साक्षरता और संख्यात्मकता अधिग्रहण में चुनौतियाँ बढ़ गईं तथा शैक्षणिक समानता एवं कार्यबल तत्परता पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

- कक्षा में अधिगम और वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग के बीच संबंध विच्छेद: अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब द्वारा किये गए अध्ययनों से पता चलता है कि कक्षा में आकलन में कुशल छात्र प्रायः व्यावहारिक अनुप्रयोग के साथ संघर्ष करते हैं, जबकि वास्तविक जीवन की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न बच्चों में औपचारिक संख्यात्मक कौशल का अभाव होता है।

- यह वियोग कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता को सीमित करता है तथा रोज़गार एवं जीवन कौशल को सीमित करता है।

- शिक्षणशास्त्र में वास्तविक दुनिया की समस्या-समाधान को शामिल करने से यह अंतर समाप्त किया जा सकता है, जिससे FLN अधिक आकर्षक बन सकता है।

- कठोर शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन प्रणालियाँ: पारंपरिक, पाठ्यक्रम-केंद्रित शिक्षण प्रायः मूलभूत समझ को सुदृढ़ किये बिना ही आगे बढ़ता है।

- उपचारात्मक निर्देश, गतिविधि-आधारित और स्तर-समरूप शिक्षण पद्धति खंडित एवं अल्प-उपयोगित बनी हुई है। वर्तमान मूल्यांकन, वैचारिक स्पष्टता और अनुप्रयोग के बजाय रटने पर ज़ोर देते हैं।

- प्रथम के टीचिंग एट द राइट लेवल (TaRL) जैसे चिकित्सकों के अनुसार, व्यक्तिगत, योग्यता-संचालित निर्देश FLN में महत्त्वपूर्ण सुधार करता है, लेकिन इसके लिये प्रणालीगत अंगीकरण और नीति समर्थन की आवश्यकता होती है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाएँ क्या हैं?

- समग्र शिक्षा अभियान: पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक की एकीकृत योजना, जो सार्वभौमिक पहुँच, बुनियादी अवसंरचना के विकास, गुणवत्ता, समानता और डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है।

- NIPUN भारत मिशन: एक राष्ट्रीय पहल जिसका लक्ष्य सत्र 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों के लिये सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) सुनिश्चित करना है, जिसमें खेल-आधारित एवं बहुभाषी शिक्षाशास्त्र को लागू किया जाएगा।

- PM SHRI स्कूल (उभरते भारत के लिये प्रधानमंत्री स्कूल): 14,500 से अधिक स्कूलों को उन्नत बुनियादी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी एकीकरण और मूल्य-आधारित शिक्षा के साथ मॉडल NEP-संरेखित संस्थानों में बदलने की योजना।

- PM POSHAN (मध्याह्न भोजन योजना): सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 11 करोड़ से अधिक बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है, नामांकन, प्रतिधारण और अधिगम की प्रभावशीलता में सुधार करता है।

- सर्व शिक्षा अभियान (SSA): नामांकन, प्रतिधारण, बुनियादी अवसंरचना और उपेक्षित समूहों के लिये समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिये एक प्रमुख कार्यक्रम।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण पर विशेष ज़ोर देना।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV): वंचित समुदायों की लड़कियों के लिये आवासीय विद्यालय, ताकि शिक्षा की अभिगम्यता और गुणवत्ता में सुधार हो सके।

- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम: 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देने वाला कानूनी प्रावधान, अभिगम्यता एवं अधिगम के अधिकार को सुनिश्चित करना।

- राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना: प्राथमिक स्तर से आगे निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान अंतराल को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिये कौन-से नीतिगत उपाय आवश्यक हैं?

- वास्तविक काल निगरानी के साथ NIPUN भारत मिशन का विस्तार और अनुकूलन: भारत को निपुण भारत के विस्तार में तेज़ी लानी चाहिये, जिसका लक्ष्य सत्र 2026-27 तक सार्वभौमिक FLN प्राप्त करना है तथा इसके लिये भाषाई एवं सामाजिक-आर्थिक विविधता को प्रतिबिंबित करने वाली अनुकूलित राज्य-स्तरीय कार्य योजनाएँ बनानी चाहिये।

- समानांतर रूप से, वास्तविक काल निदान के लिये विश्व भर में उपयोग किये जाने वाले प्रारंभिक ग्रेड रीडिंग असेसमेंट (ईजीआरए) और प्रारंभिक ग्रेड गणित असेसमेंट (ईजीएमए) कार्यढाँचे जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों को नियोजित कियी जाने चाहिये, ताकि अधिगम के अंतराल की पहचान की जा सके और हस्तक्षेप को सटीक रूप से निर्देशित किया जा सके।

- ये मूल्यांकन पुनरावृत्तीय पाठ्यक्रम समायोजन को सक्षम बनाते हैं, जो यूनेस्को और यूनिसेफ द्वारा अनुशंसित एक सर्वोत्तम अभ्यास है।

- प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं से परे FLN हस्तक्षेपों का विस्तार: ASER डेटा के आधार पर ग्रेड 5 और उससे उत्तरोत्तर कक्षा के बच्चों में लगातार संख्यात्मकता की कमी का पता चलता है, भारत को सुधारात्मक FLN+ कार्यक्रमों को कम से कम ग्रेड 8 तक विस्तारित करना चाहिये, जिससे अंशों एवं प्रतिशत जैसे उन्नत कौशल में निपुणता सुनिश्चित हो सके।

- फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देश वर्षों तक एकीकृत रूप से सतत् कौशल निर्माण पर ज़ोर देते हैं, न कि पृथक प्रारंभिक हस्तक्षेपों पर, जो दीर्घकालिक शिक्षण सहायता के महत्त्व को रेखांकित करता है।

- शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता में निवेश: वैश्विक साक्ष्य इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि शिक्षक की गुणवत्ता FLN की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- भारत को कनाडा और न्यूज़ीलैंड के शिक्षक मार्गदर्शन मॉडल की तरह बाल-केंद्रित, गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र एवं बहुभाषी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए धारणीय व्यावसायिक विकास को संस्थागत बनाना चाहिये।

- प्रशिक्षण में अधिगम को व्यक्तिगत बनाने और सहभागिता बढ़ाने के लिये डिजिटल उपकरणों का उपयोग शामिल होना चाहिये, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

- मातृभाषा शिक्षण और बहुभाषी शिक्षाशास्त्र को लागू करना: अनुभवजन्य अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा संज्ञानात्मक विकास और अवधारण को सुविधाजनक बनाती है।

- NEP 2020 निर्देश के साथ भारत का संरेखण दक्षिण अफ्रीका और युगांडा जैसे देशों से प्रेरणा ले सकता है जो उपेक्षित समुदायों के लिये बहुभाषी शिक्षा (MLE) मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं, साक्षरता परिणामों में सुधार करते हैं और ड्रॉपआउट दर को कम करते हैं।

- अनुभवात्मक और वास्तविक जीवन अधिगम के दृष्टिकोण को शामिल करना: भारत को फिनलैंड की खोजपूर्ण शिक्षा और जापान की ‘करके सीखने’ जैसी वैश्विक प्रथाओं से अनुभवात्मक सीखने की पद्धतियों को मुख्यधारा में लाना चाहिये।

- यूनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुसार, सहकर्मी से सहकर्मी अधिगम, कहानी सुनाने और वास्तविक दुनिया की समस्या को सुलझाने से मूलभूत कौशल के लिये प्रासंगिकता, प्रेरणा एवं अनुप्रयोग में वृद्धि होती है।

- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और स्कूल की तैयारी को सुदृढ़ करना: NEP का 3-6 वर्ष की आयु पर ज़ोर प्रारंभिक मस्तिष्क विकास को रेखांकित करने वाली तंत्रिका विज्ञान की अंतर्दृष्टि के साथ संरेखित है।

- भारत को खेल-आधारित, सामाजिक-भावनात्मक और मूलभूत कौशल विकास को शामिल करते हुए गुणवत्तापूर्ण आंगनवाड़ी एवं प्रीस्कूल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिये।

- ब्राज़ील का क्रिएन्का फेलिज कार्यक्रम समन्वित समुदाय एवं घर-आधारित प्रारंभिक शिक्षा हस्तक्षेप का उदाहरण है जो स्कूल की तैयारी को बढ़ावा देता है।

- एकीकृत सहायता प्रणालियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक बाधाओं का समाधान: भारत को शिक्षा पर प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिये पोषण (मध्याह्न भोजन योजना), स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियों को एकीकृत करना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस-सेक्टोरल मॉडल, जैसे कि मेक्सिको का ओपोर्टुनिडाडेस सशर्त नकद अंतरण कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण को शिक्षा के साथ जोड़कर स्कूल में उपस्थिति एवं प्रदर्शन में वृद्धि दर्शाता है।

- कक्षाओं के बाहर शिक्षा को जारी रखने के लिये सामुदायिक सहभागिता और अभिभावकों की शिक्षा को सुदृढ़ करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा है, "शिक्षा दुनिया को बदलने के लिये सबसे शक्तिशाली हथियार है।"

इस दृष्टि को वास्तविक रूप देने के लिये भारत को राज्य-विशिष्ट FLN योजनाओं को सुदृढ़ करने, हस्तक्षेपों को कक्षा 3 से आगे तक विस्तारित करने, शिक्षक-प्रशिक्षण को उन्नत करने, मातृभाषा-आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने तथा अनुभवपरक अधिगम का समुचित एकीकरण करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और सामाजिक–आर्थिक सहयोग तंत्र में निरंतर निवेश यह सुनिश्चित करेगा कि मूलभूत अधिगम समावेशी, न्यायसंगत व गुणवत्तापूर्ण बने, क्योंकि इसी के माध्यम से एक वास्तविक रूप से विकसित एवं साक्षर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? उन्हें दूर करने के लिये कौन-से उपाय अपनाये जा सकते हैं? |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) क्या है?

FLN पढ़ने-लिखने और अंकगणित के बुनियादी कौशलों को संदर्भित करता है जिन्हें बच्चों को तीसरी कक्षा तक अनिवार्य रूप से अर्जित कर लेना चाहिये। यही क्षमताएँ जीवनपर्यंत अधिगम तथा आगामी शैक्षणिक प्रगति की आधारशिला बनती हैं।

2. साक्षरता में प्रगति के बावजूद भारत में संख्यात्मकता का अंतर लगातार क्यों बना हुआ है?

संख्याज्ञान का अंतर मुख्यतः गणित-आधारित अधिगम के संचयी स्वरूप, अप्रभावी शिक्षण-पद्धतियों तथा कक्षा-शिक्षण और वास्तविक जीवन-प्रयोग के बीच कमज़ोर संबंधों के कारण उत्पन्न होता है।

3. भारत में FLN की प्रगति में कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ बाधा बन रही हैं?

प्रमुख चुनौतियों में अधिगम की कमी, सामाजिक–आर्थिक अवरोध, भाषा–स्तर पर असमानता, शिक्षक क्षमता की कमी, स्कूल अवसंरचना की दुर्बलता, कठोर शिक्षण–पद्धति तथा महामारी के दौरान उत्पन्न अधिगम व्यवधान शामिल हैं।

4. भारत में बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाएँ कौन-सी हैं?

इन योजनाओं में NIPUN भारत, समग्र शिक्षा, PM SHRI स्कूल, PM POSHAN, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), KGBV, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, टीचिंग ऐट द राइट लेवल (TaRL) और राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति शामिल हैं।

5. भारत में FLN परिणामों को मज़बूत करने के लिये कौन-से नीतिगत उपाय किये जा सकते हैं?

आवश्यक उपायों में निपुण भारत का विस्तार, उच्च कक्षाओं तक FLN हस्तक्षेपों का विस्तार, शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना, मातृभाषा-आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, अनुभवात्मक अधिगम का एकीकरण, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सुधार तथा सामाजिक–आर्थिक अवरोधों का समाधान शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. 'उन्नत भारत अभियान' कार्यक्रम का ध्येय क्या है ? (2017)

(a) स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का प्रोन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना।

(b) उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

(c) भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिये भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना।

(d) ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिये विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूँजी विकसित करना और उनके लिये कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना।

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिये किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है।

- आर.टी.ई. अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिये गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

- भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं।

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2

(b) केवल 2

(c) 1 और 3

(d) केवल 3

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न 1. "व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिये 'सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)' की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिये। (2021)

प्रश्न 2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिये। (2020)