शासन व्यवस्था

HDR- 2025 और AI-संचालित मानव विकास

- 12 May 2025

- 156 min read

यह एडिटोरियल 08/05/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “Signals from HDI ranking: Public delivery of social infra is key weakness” पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2023 में भारत का HDI रैंक 133 से बेहतर होकर 130 हो गया है, फिर भी असमानता, लैंगिक असमानता और स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर अपर्याप्त सार्वजनिक व्यय प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

प्रिलिम्स के लिये:मानव विकास सूचकांक (HDI) रिपोर्ट- 2025, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), मानव विकास रिपोर्ट (HDR), सकल राष्ट्रीय आय (GNI), संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य (SDG), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), संयुक्त राष्ट्र (UN), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020, समग्र शिक्षा अभियान, 106वाँ संविधान संशोधन, आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25), भाषिणी मेन्स के लिये:मानव विकास सूचकांक में भारत का प्रदर्शन तथा मानव विकास चुनौतियों से निपटने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका। |

भारत ने वर्ष 2022 में अपने मानव विकास सूचकांक (HDI) की रैंकिंग में 133 से वर्ष 2023 में 130 तक सुधार किया है, जो निरंतर प्रगति को दर्शाता है। मध्यम मानव विकास श्रेणी में रहते हुए भी, भारत का HDI मूल्य हाल के दशकों में 53% से अधिक बढ़ गया है, जो वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से आगे है। वर्ष 2025 की HDI रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भविष्य के विकास के लिये एक प्रमुख चालक के रूप में उजागर करती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन में। हालाँकि, यह समावेशी, मानव-केंद्रित AI नीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से और प्रभावी रूप से पहुँचे।

मानव विकास सूचकांक (HDI) क्या है?

- HDI के संदर्भ में: मानव विकास सूचकांक (HDI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के तीन प्रमुख आयामों के आधार पर देशों का आकलन कर उनकी रैंकिंग करता है।

- मानव विकास सूचकांक (HDR) को वर्ष 1990 में UNDP द्वारा प्रकाशित प्रथम मानव विकास रिपोर्ट (HDR) के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

- इसकी संकल्पना पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य विकास के विशुद्ध आर्थिक उपायों से ध्यान हटाकर मानव कल्याण की अधिक समावेशी समझ पर ध्यान केंद्रित करना था।

- HDI के पैरामीटर:

- स्वास्थ्य आयाम:

- संकेतक: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।

- यह एक नवजात शिशु के जीवित रहने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या का आकलन करता है, यह मानते हुए कि वर्तमान मृत्यु दर स्थिर रहेगी।

- शिक्षा आयाम:

- संकेतक:

- स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष: 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा प्राप्त शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या।

- स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष: शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाले बच्चे को स्कूली शिक्षा के कुल वर्षों की संख्या।

- यह विकास के लिये आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है।

- संकेतक:

- जीवन स्तर आयाम:

- संकेतक: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) (PPP समायोजित)।

- यह नागरिकों की औसत आय को दर्शाता है, जिसे जीवन-यापन की लागत और मुद्रास्फीति दर में अंतर के लिये समायोजित किया जाता है।

- स्वास्थ्य आयाम:

मानव विकास सूचकांक (HDI) का क्या महत्त्व है?

- विकास का समग्र मापक: HDI आर्थिक विकास से परे विकास पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर ज़ोर दिया जाता है।

- GDP केवल आर्थिक उत्पादकता मापता है, जबकि HDI व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता और समग्र गुणवत्ता और कल्याण का मूल्यांकन करता है तथा राष्ट्रीय प्रगति की अधिक समावेशी तस्वीर पेश करता है।

- नीति निर्माण और लक्षित हस्तक्षेप: सरकारें नीतिगत अंतरालों का अभिनिर्धारण करने और सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिये रणनीति बनाने हेतु HDI का उपयोग करती हैं।

- यह नीति निर्माताओं को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आय वितरण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जिससे लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जा सकती हैं जो विकास संबंधी असमानताओं को दूर कर सकती हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय तुलना और बेंचमार्किंग: मानव विकास सूचकांक (HDI) देशों के बीच विकासात्मक प्रगति की तुलना करने में सहायता करता है तथा वैश्विक असमानताओं एवं सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।

- देश दूसरों के मुकाबले अपने प्रदर्शन का मानक तय कर सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्द्धी विकास को प्रोत्साहन मिलता है और उच्चतर मानव विकास मानकों को प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

- मानव कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना: यह फोकस को मात्र आर्थिक समृद्धि से हटाकर मानव कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित करता है।

- स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों को एकीकृत करके, HDI इस बात पर ज़ोर देता है कि सतत् विकास में लोगों का कल्याण भी शामिल होना चाहिये, न कि केवल आर्थिक मापदंड।

- सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लिये संकेतक: HDI संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु।

- HDI यह दर्शाने का उपकरण है कि राष्ट्र कितने प्रभावी रूप से समावेशी और सतत् विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय सहायता और निवेश के लिये मार्गदर्शन: विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे वैश्विक संगठन प्रायः सहायता आवंटन और निवेश रणनीतियों को निर्धारित करने के लिये HDI रैंकिंग पर भरोसा करते हैं।

- उच्चतर मानव विकास सूचकांक रैंकिंग बेहतर प्रशासन और मानव पूंजी का प्रतीक है, जो अधिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एवं सहयोग को आकर्षित करती है।

- सिविल सोसाइटी और जनपक्षीय समर्थन:

- HDI नागरिक समाज एवं जनहित में कार्यरत संगठनों के लिये एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से वे सरकारों का उत्तरदायित्व तय कर सकते हैं।

- यह विकास संबंधी पारदर्शी आँकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक विषमताओं पर जनचर्चा को बल मिलता है तथा जननीति में सुधार हेतु सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा मिलती है।

मानव विकास रिपोर्ट 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- वैश्विक मुख्य बिंदु:

- मानव विकास में अवरुद्ध प्रगति: वैश्विक मानव विकास सूचकांक (HDR) में वर्ष 2020-2021 के संकट वर्षों को छोड़कर, वर्ष 1990 के बाद से सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है।

- यदि कोविड-पूर्व रुझान जारी रहे होते, तो अधिकांश देश वर्ष 2030 तक बहुत उच्च मानव विकास हासिल कर सकते थे।

- यह अनुमान अब दशकों तक विलंबित हो चुका है।

- यदि कोविड-पूर्व रुझान जारी रहे होते, तो अधिकांश देश वर्ष 2030 तक बहुत उच्च मानव विकास हासिल कर सकते थे।

- शीर्ष और निम्नतम रैंक: आइसलैंड 0.972 के HDI के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है, जबकि दक्षिण सूडान 0.388 के HDI के साथ अंतिम स्थान पर है।

- शीर्ष 10 में यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव कायम रहा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आय स्तर के उच्च मानकों को दर्शाता है।

- बढ़ती असमानता: सबसे अमीर और सबसे गरीब देशों के बीच असमानता बढ़ती जा रही है। उच्च-HDI वाले देश लगातार प्रगति कर रहे हैं, जबकि कम-HDI वाले देश ठहराव और असफलताओं का सामना कर रहे हैं।

- AI और कार्य का भविष्य: रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेज़ी से प्रसार पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 5 में से 1 व्यक्ति पहले से ही AI उपकरण का उपयोग कर रहा है।

- वैश्विक स्तर पर लगभग 60% उत्तरदाताओं का मानना है कि AI से रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जबकि 50% को नौकरी के विस्थापन या परिवर्तन का भय है।

- वर्ष 2025 का HDR सकारात्मक मानव विकास के लिये AI की क्षमता का दोहन करने हेतु समावेशी, मानव-केंद्रित AI नीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

- मानव विकास में अवरुद्ध प्रगति: वैश्विक मानव विकास सूचकांक (HDR) में वर्ष 2020-2021 के संकट वर्षों को छोड़कर, वर्ष 1990 के बाद से सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है।

- भारत-विशिष्ट मुख्य अंश:

- भारत की HDI रैंकिंग: भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान से वर्ष 2023 में 130वें स्थान पर पहुँच गया, इसका HDI मूल्य 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया।

- यह ‘मध्यम मानव विकास’ श्रेणी में बना हुआ है, जो उच्च मानव विकास (HDI ≥ 0.700) की सीमा के निकट है।

- क्षेत्रीय तुलना:

- पड़ोसियों में चीन (78वें), श्रीलंका (89वें) और भूटान (125वें) भारत से ऊपर हैं।

- बांग्लादेश 130वें स्थान पर है, जबकि नेपाल (145वें), म्याँमार (150वें) और पाकिस्तान (168वें) उससे नीचे हैं।

- प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति:

- जीवन प्रत्याशा: वर्ष 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2023 में 72 वर्ष हो गई, जो अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड है, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम हैं।

- शिक्षा: स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 1990 में 8.2 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2023 में 13 वर्ष हो गए। प्रमुख पहलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 और समग्र शिक्षा अभियान शामिल हैं।

- राष्ट्रीय आय: भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 1990 में 2,167 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर (चार गुना से अधिक) वर्ष 2023 में 9,046 अमेरिकी डॉलर (PPP समायोजित) हो गयी।

- गरीबी में कमी: वर्ष 2015-16 और 2019-21 के दौरान लगभग 135 मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी से बच गए।

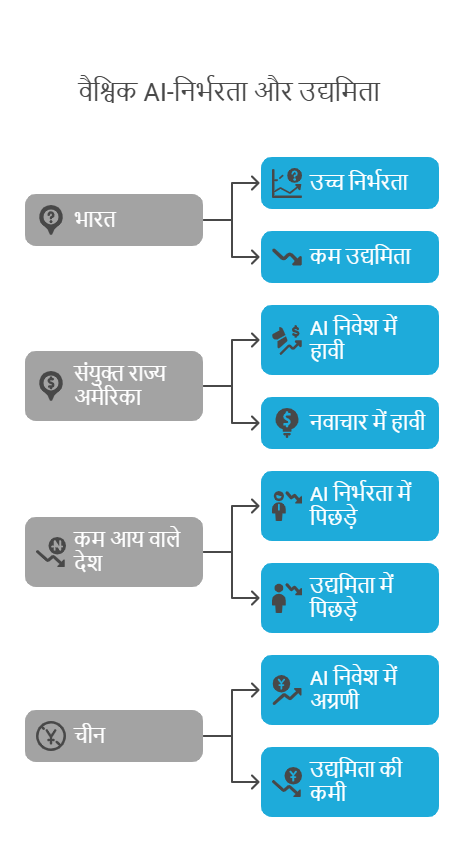

- AI की भूमिका: भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जहाँ AI कौशल का सेल्फ-रिपोर्टेड प्रसार विश्व में सर्वाधिक है।

- 20% भारतीय AI शोधकर्त्ता अब घरेलू स्तर पर ही काम करते हैं, जो वर्ष 2019 में लगभग शून्य से उल्लेखनीय वृद्धि है।

- उदाहरण के लिये, भारत में, AI कई स्रोतों से डेटा को एकीकृत करके किसानों को वास्तविक काल में सहायता प्रदान कर रहा है— जैसे कि उनकी स्थानीय भाषाओं में बीमा और सब्सिडी तक पहुँच।

- भारत की HDI रैंकिंग: भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान से वर्ष 2023 में 130वें स्थान पर पहुँच गया, इसका HDI मूल्य 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया।

भारत के मानव विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- उच्च असमानता से मानव विकास सूचकांक का मूल्य कम होता है: असमानता से भारत का मानव विकास सूचकांक 30.7% कम हो जाता है, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसानों में से एक है।

- यह आय, सेवाओं तक पहुँच और अवसरों में गहन असमानताओं को दर्शाता है, जो समग्र मानव विकास प्रगति को कमज़ोर करता है।

- सतत् लैंगिक असमानताएँ: भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी केवल 41.7% है तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सीमित है, जिससे समावेशी विकास की संभावना बाधित हो रही है।

- यद्यपि 106ठे संविधान संशोधन में विधायिकाओं में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण का प्रस्ताव है, फिर भी इसका कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।

- डिजिटल कौशल की कमी और तकनीकी असमानता: भारत सहित निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में 5% से भी कम छात्रों के पास नई प्रौद्योगिकियों से जुड़ने के लिये आवश्यक बुनियादी कौशल हैं।

- डिजिटल कौशल का यह अंतर आर्थिक परिवर्तन और रोज़गार सृजन के लिये AI एवं डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की भारत की क्षमता को सीमित करता है।

- स्वास्थ्य और शिक्षा में कम सार्वजनिक निवेश: आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25) के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 में भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय ₹9,04,461 करोड़ था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% और वर्तमान मूल्यों पर ₹6,602 प्रति व्यक्ति था।

- यद्यपि वित्त वर्ष 2019 से प्रति व्यक्ति व्यय में लगातार वृद्धि हुई है, फिर भी वैश्विक मानकों की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश कम बना हुआ है।

- इसी प्रकार, शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% तक पहुँच जाता है, फिर भी यह उन देशों से पीछे है, जिन्होंने मानव पूंजी में अधिक निवेश के माध्यम से उच्च मानव विकास सूचकांक रैंकिंग हासिल की है।

- इस अपर्याप्त वित्तपोषण के कारण गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुँच बाधित होती है, जिससे जीवन प्रत्याशा और अधिगम के परिणाम कम हो जाते हैं।

- सीमित आर्थिक विविधीकरण: अन्य मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की तरह भारत भी अभी भी कृषि और निम्न-तकनीकी क्षेत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे अर्थव्यवस्था झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

- विविधीकरण का अभाव उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है तथा उत्पादकता वृद्धि में बाधा डालता है।

- टेक्नो-सोल्यूशनिज़्म और कमज़ोर संस्थान: कमज़ोर संस्थागत क्षमताओं के साथ डिजिटल समाधानों का शीघ्रता से अंगीकरण की प्रवृत्ति एक प्रकार के 'प्रौद्योगिकीय समाधानवाद' (Technosolutionism) को जन्म देती है, जो स्थानीय सामाजिक-आर्थिक संदर्भों की उपेक्षा करता है और इस कारण गहरी सामाजिक विषमताओं को दूर करने में विफल रहता है।

- यह विचार प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, और नीति निर्माण जैसे विषयों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ तकनीक को प्रायः समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन संस्थागत संरचना एवं स्थानीय ज़रूरतों की उपेक्षा की जाती है।

भारत में मानव विकास के लिये प्रमुख योजनाएँ:

- स्वास्थ्य और पोषण:

- शिक्षा और कौशल विकास:

- लिंग सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण:

- गरीबी उन्मूलन और सामाजिक संरक्षण:

- डिजिटल इन्क्लूज़न और AI गवर्नेंस:

समावेशी मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिये AI का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है?

- मानव विकास के लिये परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में AI: AI को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन में एक शक्तिशाली प्रवर्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- HDR- 2025 इस बात पर बल देता है कि यद्यपि AI कल्याण को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, लेकिन सभी के लिये समान परिणाम सुनिश्चित करने के लिये इसका उपयोग मानव-केंद्रित और जोखिम-सचेत होना चाहिये।

- कृत्रिम बुद्धि मानव क्षमताओं को बढ़ाएगी, प्रतिस्थापित नहीं करेगी: मानव अप्रचलन की आशंकाओं के विपरीत, HDR- 2025 AI को एक पूरक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है जो नियमित कार्यों को स्वचालित करता है, जिससे लोग रचनात्मकता, नवाचार एवं अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

- यह बदलाव मानव क्षमता के नए आयामों को खोल सकता है और समग्र विकास को गति दे सकता है।

- बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुँच और परिणामों के लिये AI: स्वास्थ्य सेवा में AI अनुप्रयोग सेवा वितरण को अनुकूलित कर सकते हैं, निदान को बढ़ा सकते हैं और कम सेवा वाले क्षेत्रों में पहुँच का विस्तार कर सकते हैं।

- उदाहरण के लिये, HDR- 2025 के अनुसार सिएरा लियोन में AI-सहायता प्राप्त शिक्षण उपकरणों ने लागत में 90% की कमी की, जो आवश्यक सेवाओं में स्मार्ट तकनीक की लागत-प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- शिक्षा को वैयक्तिकृत करने और अधिगम को बढ़ाने के लिये AI: AI-संचालित शिक्षण प्रणालियाँ व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप निर्देश तैयार कर सकती हैं, जिससे साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार हो सकता है, विशेष रूप से कम संसाधन वाले स्थानों में।

- HDR- 2025 के अनुसार, AI में शिक्षकों को पूरक बनाने, पहुँच का विस्तार करने और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने की क्षमता है।

- पारदर्शी और कुशल शासन के लिये AI: सरकारें बेहतर सेवा वितरण और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये AI का उपयोग कर रही हैं।

- HDR- 2025 डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये भारत के MuleHunter.AI और बहुभाषी संचार के लिये भाषिनी पहल पर प्रकाश डालता है, जो दर्शाता है कि AI किस प्रकार शासन के अभिगम में सुधार कर सकता है।

- समावेशी AI के साथ डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना: रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि पहुँच असमान रही तो AI वैश्विक असमानताओं को बढ़ा सकता है।

- वैश्विक आबादी के केवल 15% लोग ही 90% AI नवाचार से लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिये HDR- 2025 डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और प्रशिक्षण में निवेश करने का आग्रह करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमांत समूह वंचित न रह जाएं।

- AI अनुसंधान में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना: HDR- 2025 चीन-सिंगापुर साझेदारी जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने का आह्वान करता है, जो सीमा पार AI नवाचार को बढ़ावा देता है।

- साझा अनुसंधान एजेंडा और एकत्रित संसाधन वैश्विक लाभ के लिये न्यायसंगत तकनीकी विकास को गति दे सकते हैं।

- मानव-केंद्रित AI नीति दृष्टिकोण का अंगीकरण: यह सुनिश्चित करने के लिये कि AI HDI लक्ष्यों में सकारात्मक रूप से योगदान दे, रिपोर्ट नीति निर्माताओं से AI लाभों के समावेश, नैतिकता और न्यायसंगत वितरण को प्राथमिकता देने का आग्रह करती है।

- AI का उपयोग न केवल नवाचार के लिये किया जाना चाहिये, बल्कि निष्पक्षता, अवसर और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के लिये भी किया जाना चाहिये।

भारत अपने मानव विकास परिणामों को किस प्रकार बेहतर बना सकता है?

- समावेशी डिजिटल अवसंरचना का निर्माण: निम्न और मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में तकनीकी विभाजन को समाप्त करने के लिये डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना आवश्यक है।

- मानव विकास सूचकांक- 2025 इस बात पर ज़ोर देता है कि सीमांत समुदायों के लिये डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक समान पहुँच समावेशी मानव विकास के लिये आधारभूत है।

- मानव क्षमताओं और कौशल में निवेश करना: बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ करना आबादी को विकसित हो रही AI-संचालित अर्थव्यवस्था के लिये तैयार करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- जैसा कि HDR- 2025 में उजागर किया गया है, इसके लिये अनुकूलन और उर्ध्वगामी गतिशीलता को सक्षम करने के लिये मानव पूंजी में निरंतर निवेश की आवश्यकता है।

- प्रासंगिक प्रौद्योगिकी अंगीकरण सुनिश्चित करना: प्रौद्योगिकीय नवाचारों को स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना अनिवार्य है, ताकि 'एक ही समाधान सबके लिये' जैसी विफलताओं से बचा जा सके।

- मानव विकास रिपोर्ट- 2025 (HDR, 2025) यह अनुशंसा करती है कि तकनीकी हस्तक्षेपों को स्थानीय क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप संरेखित किया जाए, जिससे नवाचार समावेशन की बजाय सशक्तीकरण को बढ़ावा दें।

- आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देना: कृषि और प्राथमिक वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना कम HDI अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक जटिलता को बढ़ाने की कुंजी है।

- HDR के अनुसार, आर्थिक विविधीकरण देशों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में बेहतर तरीके से एकीकृत करने और नई तकनीकों से उत्पादकता लाभ उठाने की अनुमति देता है।

- संस्थागत क्षमता और शासन को सुदृढ़ करना: सार्वजनिक संस्थानों को AI-नेतृत्व वाले बदलावों को प्रभावी ढंग से निर्देशित और विनियमित करने के लिये सुसज्जित किया जाना चाहिये।

- HDR- 2025 प्रशासनिक क्षमता और नियामक कार्यढाँचे के निर्माण पर ज़ोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी अंगीकरण से मानव विकास परिणामों का समर्थन हो।

- एथिकल AI गवर्नेंस को लागू करना: मौजूदा असमानताओं को गहरा होने से रोकने के लिये AI परिनियोजन के लिये सुदृढ़ नैतिक दिशा-निर्देश स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है।

- HDR- 2025 के अनुसार, समावेशी प्रगति की सुरक्षा के लिये निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को सभी AI-संबंधित नीतियों और अनुप्रयोगों का आधार होना चाहिये।

निष्कर्ष:

यद्यपि HDI रैंकिंग में भारत की लगातार प्रगति सराहनीय है, रिपोर्ट भविष्य के मानव विकास को आयाम देने में AI की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। AI की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिये, भारत को समावेशी, नैतिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो समान पहुँच और लाभ सुनिश्चित करते हैं। मानव पूंजी और बुनियादी अवसंरचना में निरंतर निवेश के साथ, भारत मानव विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के करीब पहुँच सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में तकनीकी उन्नति और मानव विकास के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिये, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में AI की भूमिका पर प्रकाश डालिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. UNDP के समर्थन से 'ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व' द्वारा विकसित 'बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक' में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं? (2012)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिये, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। (2019) |