मुख्य परीक्षा

ज्ञान भारतम मिशन

- 11 Sep 2025

- 52 min read

चर्चा में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत ‘पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना’ विषय पर प्रथम ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों को हड़प्पा (सिंधु घाटी) लिपि की व्याख्या पर शोध प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया।

ज्ञान भारतम मिशन क्या है?

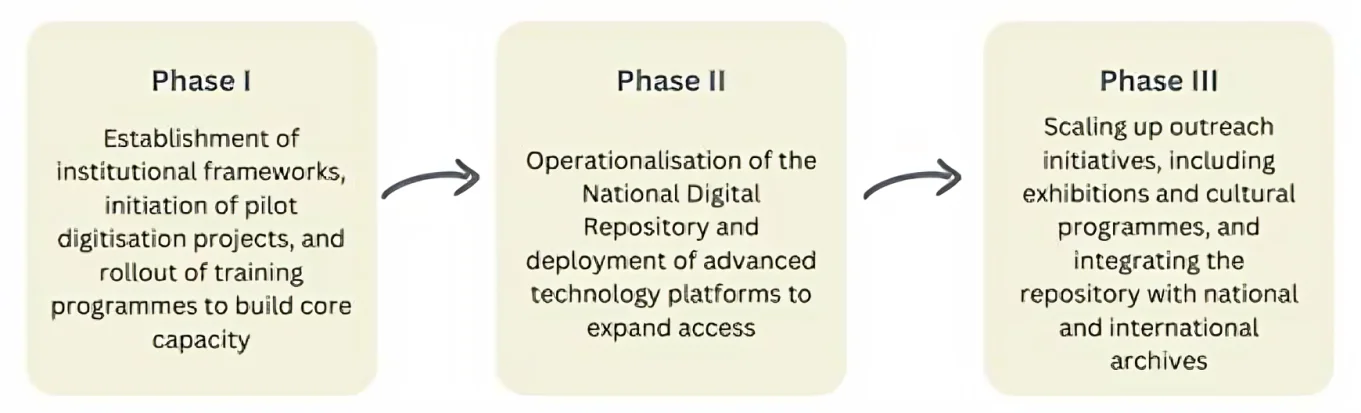

- परिचय: ज्ञान भारतम मिशन, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई, भारत की विशाल पाण्डुलिपि विरासत को संरक्षित करने, डिजिटाइज़ करने और प्रसारित करने की एक राष्ट्रीय पहल है, जो परंपरा को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाती है।

- नोडल मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय।

- उद्देश्य:

- मिशन के घटक:

- सर्वेक्षण और दस्तावेज़ीकरण: पांडुलिपियों की राष्ट्रव्यापी पहचान एवं सूचीकरण।

- संरक्षण और पुनर्स्थापन: वैज्ञानिक एवं पारंपरिक विधियों के माध्यम से नाज़ुक ग्रंथों की सुरक्षा।

- डिजिटलीकरण और संग्रह: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की सहायता से डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह का निर्माण।

- प्रौद्योगिकी और AI नवाचार: हस्तलिखित पाठ पहचान और ज्ञान-सेतु AI चैलेंज जैसे उपकरण।

- महत्त्व: कृति संपदा (राष्ट्रीय पांडुलिपि डेटाबेस) में 44 लाख से अधिक पांडुलिपियों के साथ, यह भारत के सभ्यतागत ज्ञान को संरक्षित करता है, जिसमें दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, कला, साहित्य और अध्यात्म शामिल हैं।

- यह अनुच्छेद 51A(f) का समर्थन करता है, जो सांस्कृतिक विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का मूल कर्तव्य है।

- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करता है।

- यह विरासत और प्रौद्योगिकी के बीच सेतु का कार्य करता है, युवाओं को सशक्त बनाते हुए भारत की वैश्विक सांस्कृतिक नेतृत्व भूमिका को प्रोत्साहित करता है।

पांडुलिपियाँ

- पांडुलिपियाँ वे हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं जो ताड़ के पत्ते, भोजपत्र, कपड़े, कागज या धातु पर लिखे जाते हैं जो 75 वर्ष से अधिक पुरानी होती हैं। इनमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या कलात्मक महत्त्व होता है।

- इनमें दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, साहित्य, कला जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं, और ये अनेक भाषाओं तथा लिपियों में उपलब्ध हैं।

- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM, 2003) की स्थापना भारत की बौद्धिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिये की गई थी।

हड़प्पा (सिंधु घाटी) लिपि क्या है?

- परिचय: इसका उपयोग वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता (2600-1900 ईसा पूर्व) द्वारा किया जाता है।

- 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल की टीम द्वारा खोजे गए सिंधु घाटी लिपि (Indus Valley Script) के उदाहरण मोहरों, टेराकोटा की पट्टिकाओं (Terracotta Tablets) और धातु पर पाए गए हैं। यह लिपि आज भी अपठनीय बनी हुई है और इसमें चित्रलिपियाँ (Pictograms), पशु आकृतियाँ और मानव रूपांकनों (Human Motifs) को दर्शाया गया है।

- लिपि की शैली और प्रकृति: यह आमतौर पर दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी। कुछ लंबी लिपियों में बूस्ट्रोफेडॉन शैली (Boustrophedon Style) का प्रयोग किया गया है, जिसमें पंक्तियाँ एक बार दाएँ से बाएँ और अगली बार बाएँ से दाएँ दिशा में लिखी जाती थीं।

- शिलालेख संक्षिप्त हैं, औसतन 5 प्रतीक हैं, सबसे लंबे पाठ में 26 प्रतीक हैं।

- संभवतः यह एक लोगोसिलेबिक प्रणाली (Logosyllabic System) थी, जिसमें चित्रलिपियों और अक्षरों का संयोजन होता था, जो अपने युग की अन्य लिपियों के समान है।

- विद्वानों ने रिबस सिद्धांत (Rebus Principle) का प्रस्ताव दिया है, जिसके अनुसार प्रतीक (Symbols) सीधे शब्दों के अर्थ को नहीं, बल्कि ध्वनियों या विचारों को परोक्ष रूप से दर्शाते हैं।

- उद्देश्य और कार्य: यह लिपि मुख्यतः व्यापार, कर निर्धारण और पहचान के लिये प्रयोग की जाती थी, हालाँकि इसका पूरा स्वरूप और भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ प्रतीकों का शैक्षिक या धार्मिक महत्त्व भी हो सकता है।

- हड़प्पा लिपि पर प्रमुख सिद्धांत:

- द्रविड़ीय सिद्धांत: कुछ शोधकर्त्ता यह तर्क देते हैं कि सिंधु घाटी लिपि की जड़ें द्रविड़ीय भाषाओं में हैं और इसे रिबस सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे मछली का प्रतीक द्रविड़ीय भाषाओं में "तारा" (Star) का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस सिद्धांत का समर्थन बलोचिस्तान की ब्राहुई भाषा (Brahui Language) और प्राचीन तमिल भाषा से जुड़े संबंधों द्वारा भी किया जाता है।

- संस्कृत संबंध: कुछ लोग वैदिक संस्कृत से इसका संबंध बताते हैं, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि आर्यों का प्रवास 2000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था।

- जनजातीय भाषा संबंध: कुछ शोधकर्त्ता इसे संथाली और गोंडी जैसी जनजातीय भाषाओं से जोड़ते हैं।

- गैर-भाषाई प्रतीकों का सिद्धांत: यह संभावना भी है कि सिंधु घाटी लिपि का उपयोग मुख्यतः व्यापार, कर संग्रहण या धार्मिक उद्देश्यों के लिये किया जाता था, और यह पूरी तरह से किसी भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी।

निष्कर्ष:

ज्ञान भारतम मिशन डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पाँच मिलियन से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करता है, जिससे भारत का प्राचीन ज्ञान विश्व स्तर पर सुलभ हो जाता है। यह युवाओं को जोड़ता है और विरासत को जीवंत ज्ञान के रूप में पुनर्परिभाषित करता है। विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, ज्ञान भारतम विरासत, नवाचार और वैश्विक ज्ञान साझाकरण को जोड़कर विश्व गुरु के रूप में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने में ज्ञान भारतम मिशन के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रारंभिक:

प्रश्न. सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2011)

- यह मुख्य रूप से एक पंथनिरपेक्ष सभ्यता थी। हालाँकि, यहां धार्मिक तत्व मौजूद थे लेकिन वे बहुत प्रभावी नहीं थे।

- इस काल में भारत में कपास का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिये किया जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता/विशेषताएँ बताता है? (2013)

- उनके यहाँ विशाल महल और मंदिर थे। वे मातृदेवताओं और पितृदेवताओं दोनों की पूजा करते थे।

- उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों को नियोजित किया था।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही कथन/कथनों का चयन कीजिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) 1, 2 और 3

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न 1: भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएँ आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिये। (2015)