आंतरिक सुरक्षा

भारत के रक्षा क्षेत्र का सशक्तीकरण

- 09 Aug 2025

- 153 min read

यह एडिटोरियल 07/08/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “As GPS Disruptions Grow, India Eyes Indigenous Quantum Navigation Boost,” पर आधारित है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति तो कर रहा है, लेकिन लगातार चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनका समाधान निरंतर निवेश, नवाचार एवं रणनीतिक सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

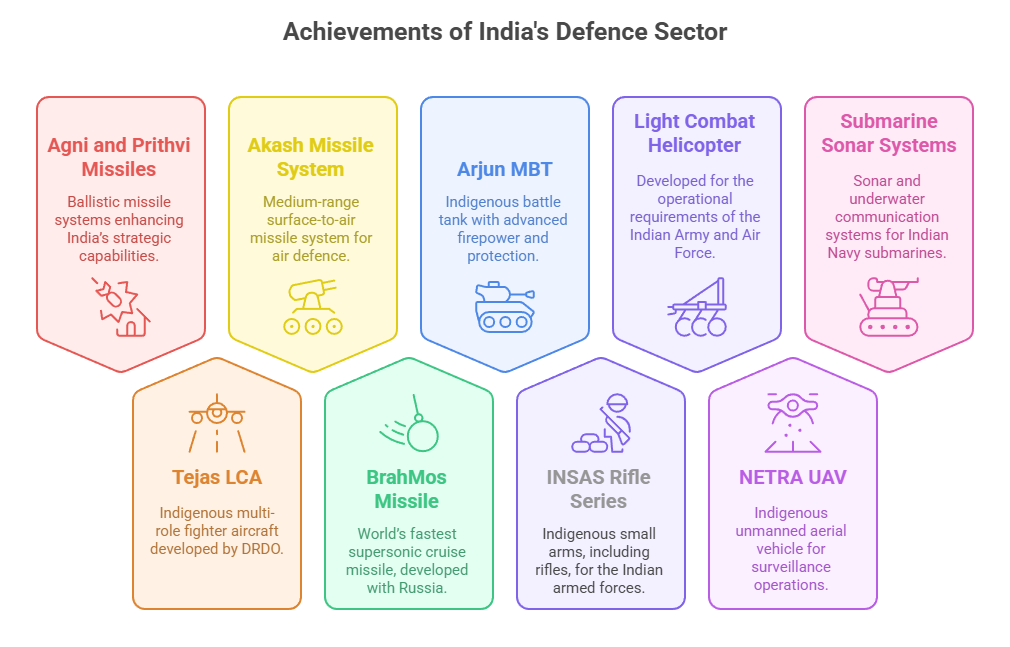

प्रिलिम्स के लिये: ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइलें, iDEX योजना, रक्षा औद्योगिक गलियारे, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ, INS विक्रांत, आत्मनिर्भर भारत, NETRA’ UAV, ADITI योजना

मेन्स के लिये: भारत का रक्षा क्षेत्र: तकनीकी नवाचार, चुनौतियाँ और आगे की राह

भारत की रक्षा तकनीक में हो रही प्रगति उसकी सेना को और अधिक सक्षम, बुद्धिमान तथा त्वरित प्रतिक्रिया करने योग्य बना रही है। भारत ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत, अपनी क्षमताओं को मज़बूत करने के लिये AI, रोबोटिक्स, साइबर युद्ध और उन्नत विनिर्माण में नवाचारों का लाभ उठा रहा है। हालाँकि ये प्रयास आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं और प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत कर रहे हैं, फिर भी भारत को विदेशी घटकों पर निर्भरता तथा निजी क्षेत्र के साथ मंद एकीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो वैश्विक रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनने के उसके लक्ष्य में बाधा बन रही हैं।

भारत के रक्षा विकास को गति देने वाले प्रमुख तकनीकी नवाचार क्या हैं?

- भारत की रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने के लिये AI का लाभ उठाना: भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने, तीव्र और सटीक निर्णय लेने, मानवीय त्रुटियों को कम करने तथा उभरती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने हेतु परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिये AI के उपयोग को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है।

- वर्ष 2022 में, पहली बार आयोजित AI इन डिफेंस (AIDef) सिम्पोज़ियम के दौरान 75 नए AI उत्पाद/प्रौद्योगिकियाँ विकसित की गईं।

- वर्ष 2024 में, रक्षा-संबद्ध उत्पादन विभाग ने AI परियोजनाओं के लिये सालाना लगभग 12.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किये हैं।

- रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है, जिनमें AI-संचालित अवरोधन प्रबंधन, पूर्वानुमान आधारित अनुरक्षण प्रणाली, निर्णय बुद्धिमत्ता तथा लक्ष्य का अनुगमन एवं पहचान शामिल हैं।

- स्वायत्त प्रणालियों और रोबोटिक्स के साथ सैन्य प्रभुत्व को आगे बढ़ाना: स्वायत्त रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों का तेज़ी से विकास सैन्य प्रभुत्व का एक महत्त्वपूर्ण तत्व बनता जा रहा है।

- भारतीय सशस्त्र बल सामरिक पर्यवेक्षण, युद्ध और रसद सहायता सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिये मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) को तेज़ी से शामिल कर रहे हैं।

- रोबोटिक्स तकनीक भी बहुत ध्यान आकर्षित कर रही है, जिसमें NETRA UAV जैसे नवाचार शामिल हैं, जो निगरानी और सामरिक पर्यवेक्षण अभियानों के लिये डिज़ाइन किया गया एक स्वदेशी मानवरहित हवाई वाहन है।

- इसके अतिरिक्त, DRDO का रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल (ROV), दक्ष, इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का पता लगाने और उनका प्रबंधन करने, परमाणु एवं रासायनिक संदूषण का सर्वेक्षण करने तथा खतरनाक सामग्रियों को निरस्त करने के लिये एक बहुउद्देशीय उपकरण के रूप में कार्य करता है।

- साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के साथ रक्षा को सुदृढ़ करना: साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) विसंगतियों का पता लगाने, घुसपैठ का मुकाबला करने तथा वास्तविक काल में संचार प्रोटोकॉल को अनुकूलित करने के लिये आवश्यक हैं।

- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) और रक्षा खुफिया एजेंसी (DIA) उन्नत तकनीकों में निवेश कर रहे हैं तथा विशेष साइबर रक्षा इकाइयाँ विकसित कर रहे हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नेटवर्क से जुड़े कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर, खुफिया जानकारी, निगरानी, सामरिक पर्यवेक्षण (C4ISR) एवं उन्नत सेंसर सिस्टम, जिनमें राफेल और तेजस विमानों के साथ ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किये गए सेंसर सिस्टम भी शामिल हैं, दुश्मन के संचार व रडार सिस्टम को बाधित करने की भारत की क्षमता को बढ़ाते हैं।

- इसके अतिरिक्त, DRDO ने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 'शक्ति' जैसी जैमिंग प्रणालियाँ विकसित की हैं।

- 3D प्रिंटिंग से रक्षा निर्माण में क्रांति: भारत में, रक्षा निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, विशेष रूप से 3D प्रिंटिंग, जो रक्षा उत्पादन में क्रांति ला रही है।

- 3D प्रिंटिंग को अपनाने से प्रोटोटाइपिंग और जटिल घटकों का त्वरित निर्माण संभव हो पाता है, जिससे मिसाइलों, UAV और सुरक्षात्मक उपकरणों जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के विकास की लागत एवं समय कम हो जाते हैं।

- इसके अतिरिक्त, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) एवं Wipro3D ने हवाई इंजनों के धातु के पुर्जों के 3D प्रिंटिंग के लिये साझेदारी की है, जिससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमताएँ और बढ़ेंगी।

- 3D प्रिंटिंग को अपनाने से प्रोटोटाइपिंग और जटिल घटकों का त्वरित निर्माण संभव हो पाता है, जिससे मिसाइलों, UAV और सुरक्षात्मक उपकरणों जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के विकास की लागत एवं समय कम हो जाते हैं।

- स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि: भारत ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसका उदाहरण सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ हैं।

- इस प्रयास ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- वित्त वर्ष सत्र 2023-24 में, भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो सत्र 2022-23 से 16.7% अधिक है।

- इसके अलावा, अब 65% रक्षा उपकरण भारत में ही उत्पादित होते हैं, जो मेक इन इंडिया पहल की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- iDEX के माध्यम से रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा: iDEX पहल के अंतर्गत एक उप-योजना, ‘iDEX के साथ नवीन प्रौद्योगिकी के विकास में तीव्रता’ (ADITI) योजना, महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के विकास को समर्थन देने के लिये तैयार की गई है। इसका लक्ष्य प्रगति की निगरानी के लिये एक 'प्रौद्योगिकी निगरानी उपकरण' बनाना है।

- iDEX के माध्यम से, कंपनियाँ अगली पीढ़ी की तकनीकों के लिये उन्नत विनिर्माण तकनीकों एवं एल्गोरिदम का उपयोग कर रही हैं, स्वदेशी अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा दे रही हैं तथा भारत की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ कर रही हैं।

- क्वांटम तकनीकों के साथ रक्षा को मज़बूत करना: वर्ष 2025 में, DRDO ने क्वांटम संचार प्रणालियों को विकसित करने के लिये क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ रिसर्च सेंटर (QTRC) की शुरुआत की, जो वितरण तकनीकों पर केंद्रित है और जो क्वांटम युग के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिये अति-सुरक्षित संचार को सक्षम बनाती हैं।

- हाल ही में, IIT दिल्ली में DRDO के उद्योग-अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र ने 1 किमी. से अधिक की दूरी पर मुक्त-स्थान क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

- इसके अतिरिक्त, निजी कंपनियों ने इन पहलों का समर्थन किया है, जिससे भारत अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीकों में एक मज़बूत दावेदार के रूप में स्थापित हुआ है।

- हाल ही में, IIT दिल्ली में DRDO के उद्योग-अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र ने 1 किमी. से अधिक की दूरी पर मुक्त-स्थान क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

- रक्षा औद्योगिक गलियारों (DIC) का विकास: भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किये हैं।

- ये गलियारे उद्योगों को महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिससे रक्षा निर्माण के लिये अनुकूल वातावरण बनता है।

- इन गलियारों में पहले ही ₹8,658 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इन गलियारों का लक्ष्य ₹53,439 करोड़ का संभावित निवेश आकर्षित करना है, जो इन्हें भारत के रक्षा औद्योगिक विस्तार के लिये महत्त्वपूर्ण बनाता है।

- रणनीतिक रक्षा साझेदारी और वैश्विक कूटनीति: एक वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को अमेरिका, फ्राँस और रूस जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों का समर्थन प्राप्त है।

- इंडोनेशिया को ₹3,800 करोड़ मूल्य का BrahMos मिसाइल निर्यात सौदा मिसाइल प्रणालियों में भारत की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है।

- इसके अतिरिक्त जापान, फिलीपींस एवं मलेशिया जैसे देशों के साथ बहुपक्षीय रक्षा अभ्यासों में भारत की भागीदारी वैश्विक सुरक्षा में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में इसकी स्थिति को और मज़बूत करती है।

- महत्त्वपूर्ण रक्षा प्लेटफॉर्मों का स्वदेशीकरण: भारत महत्त्वपूर्ण प्रणालियों के स्वदेशीकरण के माध्यम से विदेशी सैन्य प्लेटफॉर्मों पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर रहा है।

- एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि INS विक्रांत है, जो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, जिसका वर्ष 2022 में जलावतरण हुआ। यह जहाज़, जिसमें कुल 76% स्वदेशी घटक है, जटिल नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के डिज़ाइन एवं निर्माण में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

- इसके अलावा, भारतीय सेना द्वारा T-90 भीष्म टैंक का नवीनीकरण, अपने मौजूदा बेड़े के जीवन चक्र को बढ़ाने के लिये देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत के रक्षा विकास और आत्मनिर्भरता में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- पूर्ण रक्षा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कठिनाई: स्वदेशीकरण में प्रगति के बावजूद, रक्षा खरीद चक्र अभी भी धीमा है और भारत को उच्च-स्तरीय रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- वर्ष 2023 तक, भारत के रक्षा खरीद बजट का 36% अभी भी आयात के लिये आवंटित किया गया, जो तकनीकी क्षमताओं में अंतर को उजागर करता है।

- आत्मनिर्भरता सरकार का नारा है, लेकिन जेट इंजन, रडार, मिसाइल सीकर एवं स्टील्थ तकनीक अभी भी विदेशों से प्राप्त की जाती हैं।

- अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूर्ण घरेलू क्षमता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

- वर्ष 2023 तक, भारत के रक्षा खरीद बजट का 36% अभी भी आयात के लिये आवंटित किया गया, जो तकनीकी क्षमताओं में अंतर को उजागर करता है।

- साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ और डिजिटल कमज़ोरियाँ: भारत की साइबर और डिजिटल रक्षा क्षमताएँ अभी भी विकसित हो रही हैं, जिससे उन्नत खतरों का मुकाबला करने की उसकी क्षमता सीमित हो रही है।

- साइबर सुरक्षा रणनीति एक संक्रमणकालीन चरण में है, जिसमें एक सुसंगत रक्षा संरचना और एक साइबर आक्रामक रणनीति का अभाव है, जो मुख्य रूप से रक्षा पर केंद्रित है।

- साइबर सुरक्षा के बुनियादी अवसंरचनाओं में अपर्याप्त निवेश की समस्या है और नीतियों को विकसित होती तकनीकों तथा खतरों के अनुकूल होने के लिये निरंतर अद्यतन की आवश्यकता है।

- 2024 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले वर्ष 92% भारतीय संगठनों ने साइबर सुरक्षा उल्लंघनों का अनुभव किया।

- इसके अतिरिक्त, कौशल का अंतर संगठनों की साइबर चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की क्षमता को सीमित करता है।

- भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) के अनुसार, उद्योग की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिये देश को लगभग 7,90,000 साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की आवश्यकता है।

- साइबर सुरक्षा रणनीति एक संक्रमणकालीन चरण में है, जिसमें एक सुसंगत रक्षा संरचना और एक साइबर आक्रामक रणनीति का अभाव है, जो मुख्य रूप से रक्षा पर केंद्रित है।

- बजट की कमी और प्रशासनिक बाधाएँ: भारत को रक्षा परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में बजटीय बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचनाओं एवं तकनीकी प्रगति की तैनाती में विलंब हो रहा है।

- हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी उतना मज़बूत नहीं है जितना कि अधिक उन्नत रक्षा क्षेत्रों में है।

- वित्तीय बाधाओं और भू-राजनीतिक कारणों से भारत द्वारा रूस निर्मित S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की खरीद में विलंब हुआ है।

- हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी उतना मज़बूत नहीं है जितना कि अधिक उन्नत रक्षा क्षेत्रों में है।

- तकनीकी पिछड़ापन और क्षमता अंतराल: भारत अंतरिक्ष-आधारित लेज़र, जैमिंग-रोधी उपग्रह, या AI-संचालित SSA जैसी अत्याधुनिक अंतरिक्ष-रोधी प्रणालियाँ विकसित करने में पिछड़ रहा है।

- यह अंतर भारत की शत्रुओं को रोकने तथा अपने कक्षीय परिसंपत्तियों की सक्रिय रूप से रक्षा करने की क्षमता को घटाती है।

- स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) समकक्ष प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अपर्याप्त रूप से वित्तपोषित है तथा DRDO/ISRO की रक्षा–नागरिक समन्वय क्षमता अभी विकसित हो रही है। विदेशी अवयवों पर निर्भरता साइबर-भेद्यता को भी बढ़ाती है।

- इसरो का वर्तमान वार्षिक बजट लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो अन्य प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में काफी कम है।

- नासा (NASA) का बजट 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जबकि चीन की सीएनएसए (CNSA) को 18 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त होते हैं।

- रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास में बाधाएँ: यद्यपि भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, फिर भी इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिये, भारत फोर्ज, डेटा पैटर्न्स और MTAR टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियाँ अब रक्षा निर्माण में अधिक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।

- हालाँकि, इस प्रगति के बावजूद, सरकारी खरीद प्रक्रियाओं के साथ धीमा एकीकरण, नियामक चुनौतियाँ और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सीमाएँ बाधाएँ बनी हुई हैं।

- तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से रक्षा गलियारों की स्थापना, सशस्त्र बलों की बदलती आवश्यकताओं और असंगत नीति कार्यान्वयन के कारण अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है।

- सीमित निर्यात बाज़ार और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, वैश्विक हथियार बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी मामूली बनी हुई है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में, रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान ₹15,233 करोड़ था।

- हालाँकि, यह अभी भी वैश्विक हथियार व्यापार का एक छोटा-सा हिस्सा है, जहाँ शीर्ष पाँच निर्यातक, अमेरिका, फ्राँस, रूस, चीन और जर्मनी, सामूहिक रूप से बाज़ार हिस्सेदारी का लगभग 72% हिस्सा रखते हैं।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में, रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान ₹15,233 करोड़ था।

- कार्यान्वयन एवं विश्वसनीयता संबंधी चिंताएँ: भारत के रक्षा विनिर्माण कार्यान्वयन, विशेष रूप से समय सीमा को पूरा करने और निरंतर गुणवत्ता बनाए रखने की इसकी क्षमता ने संभावित खरीदारों के बीच विश्वसनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिये समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और विश्वसनीय बिक्री-पश्चात सहायता प्रदान करने की भारत की क्षमता के बारे में संदेह बना हुआ है।

- भारत के तेजस लड़ाकू विमानों एवं ब्रह्मोस मिसाइलों की बढ़ती मांग के बावजूद, सैन्य चुनौतियाँ एवं कूटनीतिक बाधाएँ वैश्विक ग्राहकों को आकर्षित करने के देश के प्रयासों में बाधा बन रही हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिये समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और विश्वसनीय बिक्री-पश्चात सहायता प्रदान करने की भारत की क्षमता के बारे में संदेह बना हुआ है।

- एकीकृत रक्षा रणनीति का अभाव: भारत की रक्षा योजना अपने तीनों सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण के अभाव से ग्रस्त है, जो अलग-अलग कार्य करते हैं।

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद के सृजन के बावजूद, सेना, नौसेना और वायु सेना की रणनीतियों, संसाधनों एवं क्षमताओं में सामंजस्य स्थापित करने की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- इन एकीकरण चुनौतियों का एक उल्लेखनीय उदाहरण एकीकृत थिएटर कमांड का विलंबित कार्यान्वयन है, जो सेनाओं के बीच एकजुटता बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रमुख सुधार है।

भारत अपनी रक्षा क्षमताओं एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठा सकता है?

- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा: निजी कंपनियों में नवाचार करने की क्षमता है, लेकिन उन्हें HAL और BEL जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ बेहतर एकीकरण की आवश्यकता है। सहयोगात्मक परियोजनाएँ उत्पादन क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को बढ़ा सकती हैं।

- नीतिगत सुधारों से निजी कंपनियों को स्वदेशी तकनीक विकसित करने के साथ-साथ ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और UAV जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकीय तंत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिये कर छूट, सब्सिडी एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- नीतिगत सुधारों से निजी कंपनियों को स्वदेशी तकनीक विकसित करने के साथ-साथ ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और UAV जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- भारत की रक्षा निर्यात क्षमता एवं वैश्विक विश्वसनीयता में वृद्धि: भारत को अपने निष्पादन रिकॉर्ड में सुधार, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने एवं बिक्री के बाद की मज़बूत सेवाएँ प्रदान करके एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- मज़बूत आपूर्ति शृंखलाएँ स्थापित करने और निरंतरता प्रदर्शित करने से भारत एक अधिक आकर्षक रक्षा निर्यातक बन जाएगा।

- रक्षा परियोजनाओं की निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र निकाय स्थापित किये जा सकते हैं कि वे समय पर पूरी हों। नियमित प्रगति समीक्षा, परियोजना ऑडिट और स्पष्ट लक्ष्य बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

- भारत उन विशिष्ट बाज़ारों को लक्षित कर सकता है जहाँ उसकी रक्षा तकनीक उत्कृष्ट है, जैसे कि तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइलें और दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वायु रक्षा प्रणालियाँ।

- भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता, दक्षिण-पूर्व एशिया रक्षा वार्ता और अन्य मंचों में भागीदारी नए बाज़ारों को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कर सकती है।

- मज़बूत आपूर्ति शृंखलाएँ स्थापित करने और निरंतरता प्रदर्शित करने से भारत एक अधिक आकर्षक रक्षा निर्यातक बन जाएगा।

- साझेदारी के माध्यम से तकनीकी कमियों को दूर करना: विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम करने के लिये, भारत को स्वदेशी रक्षा अनुसंधान में निवेश बढ़ाना चाहिये।

- जेट इंजन, रडार, मिसाइल सीकर और स्टील्थ तकनीक जैसी महत्त्वपूर्ण तकनीकों का घरेलू स्तर पर विकास करने से कमियाँ दूर होंगी और भारत विश्वसनीय रूप से आत्मनिर्भर होगा।

- जीई एविएशन और डसॉल्ट जैसी वैश्विक रक्षा निर्माताओं के साथ सहयोग करने से भारत को अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुँचने में सहायता प्राप्त हो सकती है, जिन्हें बाद में घरेलू रक्षा परियोजनाओं में एकीकृत किया जा सकता है।

- भारत विदेशी कंपनियों के साथ और अधिक संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करके रक्षा विनिर्माण को बढ़ा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि महत्त्वपूर्ण तकनीकों का हस्तांतरण और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन किया जाए।

- जेट इंजन, रडार, मिसाइल सीकर और स्टील्थ तकनीक जैसी महत्त्वपूर्ण तकनीकों का घरेलू स्तर पर विकास करने से कमियाँ दूर होंगी और भारत विश्वसनीय रूप से आत्मनिर्भर होगा।

- 'वैश्विक खरीद' की बजाय 'भारतीय खरीद' पर ध्यान केंद्रित करना: भारत को घरेलू रक्षा विनिर्माण को मज़बूत करने के लिये ‘भारतीय खरीद’ नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिये। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति (DPEPP) और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जैसे कार्यक्रम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम हैं।

- तेजस जेट एवं आकाश मिसाइल जैसी स्थानीय रक्षा प्रणालियों की ओर रुख करने से निजी कंपनियों को मदद मिलेगी और वैश्विक आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम होगी, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता में सुधार होगा।

- दीर्घकालिक अनुबंध एवं प्रोत्साहन स्थानीय उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

- तेजस जेट एवं आकाश मिसाइल जैसी स्थानीय रक्षा प्रणालियों की ओर रुख करने से निजी कंपनियों को मदद मिलेगी और वैश्विक आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम होगी, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता में सुधार होगा।

- दोहरे उपयोग वाले बुनियादी अवसंरचनाओं का सह-विकास: ऐसे बुनियादी अवसंरचनाओं के सह-विकास को बढ़ावा देना जिससे सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों को लाभ हो।

- उदाहरण के लिये, गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (DSIR) को एक एकीकृत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें रक्षा बुनियादी अवसंरचनाओं और वाणिज्यिक संचालन दोनों के लिये प्रावधान होंगे।

- इस क्षेत्र का लक्ष्य विनिर्माण के लिये कुशल बुनियादी अवसंरचनाओं, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने, रोज़गार सृजन और एक संतुलित वातावरण प्रदान करने वाला एक विश्व स्तरीय गंतव्य बनना है।

- उदाहरण के लिये, गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (DSIR) को एक एकीकृत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें रक्षा बुनियादी अवसंरचनाओं और वाणिज्यिक संचालन दोनों के लिये प्रावधान होंगे।

- व्यापक रक्षा कौशल विकास कार्यक्रम: स्वदेशी रक्षा उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिये अत्यधिक कुशल कार्यबल का विकास महत्त्वपूर्ण है।

- भारत को विशिष्ट रक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने चाहिये और कौशल विकास के लिये वैश्विक रक्षा निगमों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये।

- एक समर्पित रक्षा प्रतिभा अकादमी, शीर्ष-स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में, रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा साइबर विशेषज्ञों की एक शृंखला तैयार कर सकती है।

- ऐसी पहल उन्नत कौशल समूहों में अंतर को दूर करेंगी और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाएँगी।

निष्कर्ष

भारत का रक्षा क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ प्रौद्योगिकी और स्वदेशी क्षमताओं में प्रगति इसके विकास को गति दे रहे हैं। यद्यपि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से एकीकरण, तकनीकी विकास और निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में, देश की अपनी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता अटल है। इन लक्ष्यों की सतत् प्राप्ति भारत को वैश्विक रक्षा मंच पर एक सशक्त शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न भारत के रक्षा क्षेत्र को मज़बूत करने और उसकी वैश्विक रक्षा स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु चुनौतियों और प्रमुख पहलों का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन-समुदाय के उत्थान के लिये सेना द्वारा संचालित अभियान (ऑपरेशन) को क्या कहा जाता है? (2024)

(a) ऑपरेशन संकल्प

(b) ऑपरेशन मैत्री

(c) ऑपरेशन सद्भावना

(d) ऑपरेशन मदद

उत्तर: C

मेन्स

प्रश्न 1. “भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिये सहायक नहीं हैं।” उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (2016)

प्रश्न 2. 'उग्र अनुसरण' एवं 'शल्यक प्रहार' पदों का प्रयोग प्रायः आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिये किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाहियों के युद्धनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिये। (2016)