भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाना

- 22 Apr 2025

- 64 min read

प्रिलिम्स के लिये:शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ग्रीनहाउस गैस (GHG), राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), PM गति शक्ति, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, विजन इंडिया@2047, विश्व बैंक का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। मेन्स के लिये:लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से उत्सर्जन की स्थिति, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को विकार्बनीकरण करने में चुनौतियाँ, सतत् लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिये आगे की राह, भारत के लॉजिस्टिकल क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, जो आर्थिक विकास और विजन इंडिया@2047 के लिये महत्त्वपूर्ण है, सर्वाधिक कार्बन-गहन क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य के साथ, ग्रीन लॉजिस्टिक्स सतत् और समावेशी विकास की कुंजी है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की वर्तमान उत्सर्जन प्रोफाइल क्या है?

- भारत: भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र देश के कुल ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 13.5% का योगदान देता है।

- सड़क परिवहन का प्रभुत्व है, जो लगभग 90% यात्री एवं 70% माल ढुलाई का प्रबंधन करता है, और क्षेत्रीय उत्सर्जन के 88% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है, अकेले ट्रक लगभग 38% CO2 उत्सर्जन में योगदान करते हैं (IEA, वर्ष 2023)।

- घरेलू विमानन उत्सर्जन में लगभग 4% का योगदान देता है, जबकि तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग सड़क माल ढुलाई से कम उत्सर्जन करते हैं। उच्च ऊर्जा उपयोग के कारण वेयरहाउसिंग भी काफी योगदान देता है।

- सरकार की योजना वर्ष 2030 तक अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात को तीन गुना करने तथा तटीय नौवहन को 1.2 गुना बढ़ाने की है, यदि इसका स्थायी प्रबंधन नहीं किया गया तो उत्सर्जन बढ़ने का खतरा है।

- वैश्विक परिदृश्य:

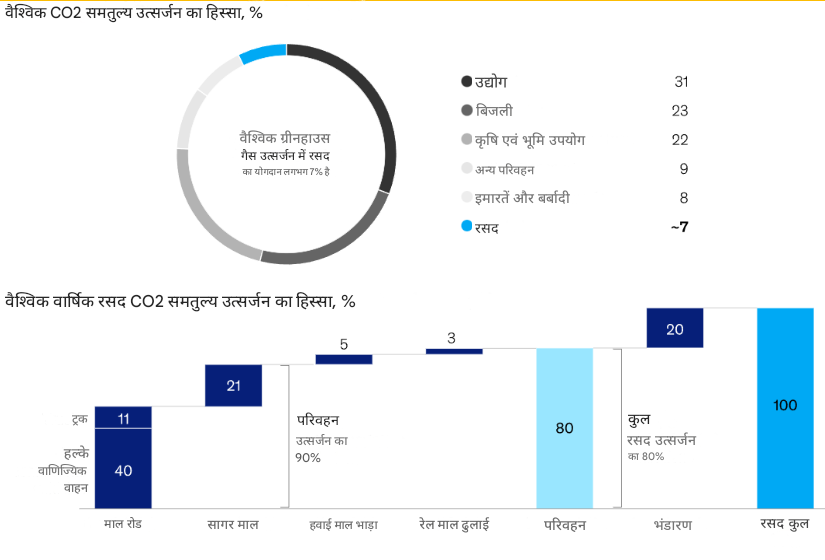

- वैश्विक स्तर पर, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का योगदान लगभग 7% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये है।

लॉजिस्टिक्स सेक्टर को कार्बन मुक्त करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सड़क परिवहन पर भारी निर्भरता: भारत में, अपर्याप्त रेल और मल्टीमॉडल संपर्कों के कारण सड़कें रसद पर हावी हैं। भारत में सड़कें 64.5% माल ढुलाई और 90% यात्री यातायात की सेवा करती हैं।

- डीजल-ईंधन वाले ट्रकों पर अत्यधिक निर्भरता, तीव्र कार्बन मुक्त को तकनीकी और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण बना देती है।

- खंडित और असंगठित क्षेत्र: भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है, जिसमें 85% से अधिक ट्रकों का स्वामित्व व्यक्तियों या छोटे ऑपरेटरों के पास है, जो हरित प्रौद्योगिकियों, उत्सर्जन ट्रैकिंग और डेटा साझाकरण के समन्वित अपनाने में बाधा डालता है, जिससे बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त करने के प्रयास मुश्किल हो जाते हैं।

- उच्च परिवर्तन लागत और सीमित बुनियादी ढाँचा: EV या हाइड्रोजन वाहनों में परिवर्तन के लिये प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि EV की लागत तुलनात्मक अन्तर्दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में 20-50% अधिक होती है।

- छोटे वाहन बेड़े संचालकों को हरित वित्त तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है तथा विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निम्न कार्बन ईंधन डीजल की तुलना में अधिक महंगे हैं।

- इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के चार्जिंग और हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों की कमी, साथ ही भारत का 70% से अधिक बिजली उत्पादन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर होना (CEA, 2023), विद्युतीकरण की प्रभावशीलता को बाधित करता है।

- सार्वजनिक परिवहन का सीमित उपयोग: कई क्षेत्रों में अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना और कम आवृत्ति वाली सेवाओं के कारण माल ढुलाई के लिये सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की संभावनाएँ सीमित हैं, जिससे कार्बन-गहन निजी वाहनों पर निर्भरता बनी रहती है, जो प्रदूषण और लॉजिस्टिक्स संचालन में अक्षमता का कारण बनती है।

अधिक जानकारी के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: परिवहन डीकार्बोनाइज़ेशन में चुनौतियाँ

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिये सरकार की क्या पहल हैं?

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022: इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को GDP का 8%-9% तक कम करना (जो कि वर्तमान में GDP का 13-14% है) और वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में शीर्ष 10 देशों में शामिल होना है।

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: इसके अंतर्गत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए और उत्सर्जन में कमी लाते हुए राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों के निकट बुनियादी ढाँचे को एकीकृत किया गया है।

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) से परिवहन दक्षता में अनुकूलन और कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ रेल और सड़क कनेक्टिविटी का वर्द्धन होता है।

- FAME योजना

- एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP)

- LEADS (विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़): इसके अंतर्गत राज्यों को उनके लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम की दक्षता के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है।

- पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव अभिनव वाहन संवर्द्धन में क्रांति (PM E-DRIVE) योजना

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- सड़क से रेल की ओर संरचनात्मक संक्रमण: भारत को, उत्सर्जन में कटौती के लिये अपने विद्युतीकृत रेल नेटवर्क का उपयोग करते हुए माल परिवहन के लिये रेलवे का अधिक उपयोग करना चाहिये।

- अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने रेल नेटवर्क के विस्तार में व्यापक निवेश किया है, जिससे माल परिवहन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है।

- विद्युतीकृत रेल लगभग शून्य कार्बन विकल्प है, जो इसे लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिये एक संधारणीय विकल्प बनाता है।

- अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने रेल नेटवर्क के विस्तार में व्यापक निवेश किया है, जिससे माल परिवहन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है।

- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना: भारत को सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी सपोर्ट के माध्यम से लॉजिस्टिक्स में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना चाहिये और साथ ही CNG और बायोफ्यूल जैसे वैकल्पिक ईंधन को भी प्रोत्साहित करना चाहिये। एक सुदृढ़ नीतिगत ढाँचा और सार्वजनिक-निजी निवेश इस संक्रमण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

- तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना: भारत को माल परिवहन के लिये तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना चाहिये, क्योंकि ये साधन निम्न कार्बन उत्सर्जन विकल्प हैं।

- LNG-संचालित जहाज़ों, सौर ऊर्जा चालित नौकाओं और जैवईंधन चालित नौकाओं जैसी अपेक्षाकृत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने से संधारणीयता में वृद्धि होगी।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के वर्ष 2050 तक वैश्विक नौवहन उत्सर्जन में 50% की कटौती किये जाने के लक्ष्य के अनुरूप, ये पहल भारत के डीकार्बोनाइज़ेशन प्रयासों का समर्थन करेंगी।

- धारणीय विमानन को अपनाना: हालाँकि परिष्कृत ईंधन पर निर्भरता के कारण वायुमार्ग से माल ढुलाई को कार्बन मुक्त करना चुनौती है फिर भी भारत धारणीय विमानन ईंधन (SAFs) में निवेश करके और हरित विमान प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर विमानन दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

- इसके अतिरिक्त, अन्य परिवहन क्षेत्रों में निम्न-कार्बन तकनीकों को एकीकृत करने से वायुमार्ग से माल ढुलाई में उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है।

- वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देना: भारत को उत्सर्जन को कम करने तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा-कुशल सामग्री तथा स्मार्ट स्वचालन प्रणालियों का उपयोग करके हरित वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देना चाहिये।

- उत्सर्जन को विनियमित करना: भारत को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिये सख्त उत्सर्जन मानक लागू करने के साथ कार्बन क्रेडिट या व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिये तथा स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये नियमित ऑडिट एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

और पढ़ें: भारत के लॉजिस्टिकल क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे, लॉजिस्टिकल क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना

निष्कर्ष

वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये, भारत को अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को और अधिक धारणीय बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। ऐसा रेल द्वारा माल ढुलाई को बढ़ावा देकर, सड़क परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाकर, जहाज़ो के लिये स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके एवं गोदामों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करके किया जा सकता है। सही नीतियों, प्रौद्योगिकी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भारत भविष्य के लिये एक हरित एवं अधिक कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणाली का निर्माण कर सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: Q. भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने से संबंधित चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा कीजिये। इस संदर्भ में सरकार की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालिये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)Q. गति-शक्ति योजना के तहत कनेक्टिविटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच सावधानीपूर्वक समन्वय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2022) |