मुख्य परीक्षा

भारतीय हिमालयी क्षेत्र का अनुकूलन

- 04 Aug 2025

- 57 min read

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित बुनियादी ढाँचे के विकास, अनियमित पर्यटन और पारिस्थितिक क्षरण पर चिंता जताई है।

- इसने भारतीय हिमालयी क्षेत्र के भविष्य की सुरक्षा के लिये सतत्, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शासन और जलवायु-अनुकूल विकास मॉडल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र

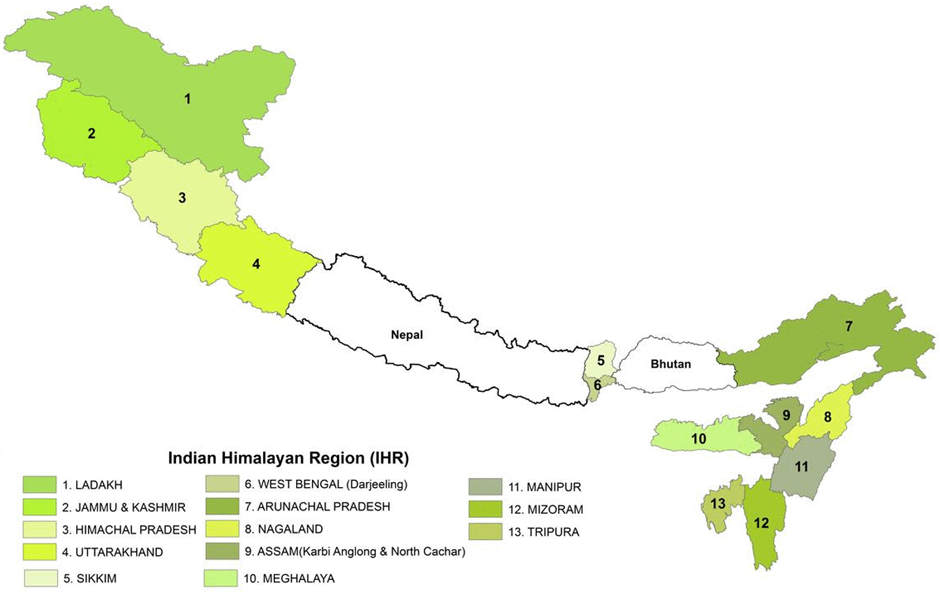

भारतीय हिमालयी क्षेत्र लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 13 भारतीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करता है — जिसमें जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

- यह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 16.2% भाग को कवर करता है और 5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान करता है।

- यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति में पर्वतमालाओं की तलहटी में उष्णकटिबंधीय वन, मध्य श्रेणियों में समशीतोष्ण वन तथा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन घास के मैदान सम्मिलित हैं।

- इसे “भारत का जल-मीनार” भी कहा जाता है, क्योंकि यह गंगा और सिंधु सहित 10 प्रमुख नदियों को पोषण प्रदान करता है, जो 60 करोड़ से अधिक लोगों के लिये कृषि और पेयजल का आधार है।

- पारिस्थितिकी की दृष्टि से यह क्षेत्र 3160 से अधिक स्थानिक पादप प्रजातियों, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ जीवों का आवास स्थान है और यह विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विस्तृत है।

- आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र जैविक कृषि (जैसे: सिक्किम मॉडल), पर्यटन — जो पर्वतीय राज्यों की जीडीपी में 10% से अधिक योगदान देता है तथा हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्स (जैसे: अरुणाचल की 13,000 मेगावाट की लोहित बेसिन परियोजना) का प्रमुख केंद्र है।

- रणनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र भारत को संभावित भू-राजनीतिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र किन प्रमुख खतरों का सामना कर रहा है?

- वनों का महत्त्वपूर्ण नुकसान: वर्ष 2019 और 2021 के बीच हिमालयी राज्यों में 1,072 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को क्षति पहुँची है, जिससे भूस्खलन, जैव-विविधता की हानि और मृदा अपरदन का खतरा बढ़ गया।

- प्राकृतिक झरनों में कमी: नीति आयोग के अनुसार, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में लगभग 50% प्राकृतिक झरने सूख रहे हैं, जिससे जल की कमी हो रही है और स्थानीय समुदायों की पेयजल, कृषि और स्वच्छता संबंधी जल आवश्यकताओं पर असर पड़ रहा है।

- ग्लेशियरों का खिसकना: हिमालयी ग्लेशियर तेजी से खिसक रहे हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) का खतरा बढ़ रहा है। उदाहरण के लिये, अकेले अरुणाचल प्रदेश ने पिछले 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर खो दिये हैं, जो क्रायोस्फेरिक क्षरण की एक खतरनाक प्रवृत्ति का संकेत है।

- GLOF ने पिछले 200 वर्षों में 12,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है।

- भूस्खलन में वृद्धि: विकास के लिये भूमि के बढ़ते उपयोग ने कुछ हिमालयी राज्यों (जैसे, हिमाचल प्रदेश) को अत्यधिक भूस्खलन-प्रवण बना दिया है, जो प्रायः भारी वर्षा और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण उत्पन्न या बदतर हो जाता है।

- वनों की कटाई और निर्माण ने मृदा अपरदन, ढालों की अस्थिरता और मृदा उर्वरता के ह्रास को तेज़ कर दिया है, जिससे भूस्खलन और भूमि आच्छादन की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जैसा कि वर्ष 2023 में जोशीमठ में देखा गया था।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र से संबंधित भारत की प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

हिमालयी क्षेत्र में सतत् विकास को बढ़ावा देने हेतु कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढाँचा विकास: भूस्खलन को रोकने के लिये वैज्ञानिक ढलान कटाई और सुरंग निर्माण तकनीकों को लागू करना।

- स्थानीय सामग्री और ऊर्जा-कुशल डिज़ाइन का उपयोग करके हरित भवनों को बढ़ावा देना।

- सतत् पहाड़ी वास्तुकला के लिये "कम निर्माण, स्मार्ट निर्माण" (Build Less, Build Smart) सिद्धांत को अपनाना।

- जल संसाधन संरक्षण: जल शक्ति अभियान जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत झरनों, प्राकृतिक जलभंडारों और कैचमेंट क्षेत्रों का पुनर्स्थापन तथा संरक्षण करना।

- खेतों और पहाड़ी बस्तियों में वर्षा जल संचयन तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना।

- ईको-पर्यटन और सतत् आजीविका: बड़े पैमाने पर पर्यटन के बजाय ईको-पर्यटन व होमस्टे को बढ़ावा देना और वह भी सख्त वहन क्षमता मानकों के तहत।

- स्थानीय युवाओं को प्रकृति मार्गदर्शक, जैव विविधता पर्यवेक्षक और हस्तशिल्प आधारित आजीविका में प्रशिक्षित करना।

- पहाड़ी नगरों और पर्यटक स्थलों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना।

- वन और जैव विविधता संरक्षण: सामुदायिक आधारित वन प्रबंधन (जैसे उत्तराखंड में वन पंचायतें) को प्रोत्साहित करना।

- स्थानीय प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ताकि ढलान कटाव को रोका जा सके और कार्बन अवशोषण में वृद्धि हो।

- आपदा-रोधी योजना: सभी निर्माण स्वीकृतियों में खतरा क्षेत्रों की मैपिंग (Hazard Zoning Maps) को अनिवार्य करना। भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली का विस्तार करना।

- कमज़ोर क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जलवायु-अनुकूलन ग्रामीण आवास को बढ़ावा देना।

- प्रौद्योगिकी और डेटा का उपयोग: निर्वनीकरण, ढलानों की अस्थिरता और हिमनदी परिवर्तनों की निगरानी के लिये रिमोट सेंसिंग, ड्रोन तथा GIS का उपयोग करना।

- पर्यटक दबाव, मौसम अलर्ट और निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिये रीयल-टाइम डैशबोर्ड विकसित करना।

- बाँधों और नदियों में जल प्रवाह तथा अचानक बाढ़ के खतरे की निगरानी के लिये IoT सेंसर लगाए जाएँ।

मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख की-वर्ड्स:

- जलवायु और हिममंडल (Climate & Cryosphere):

- "बर्फीले भंडार से जोखिम जलाशयों तक" – हिमनद झीलें GLOF खतरों में बदल रही हैं।

- "हिममंडलीय पतन" – बढ़ते तापमान का ग्लेशियरों की स्थिरता पर प्रभाव।

- विकास बनाम पारिस्थितिकी (Development vs Ecology):

- "फोर लेन इंटू फ्रैजिलिटी" – दैनिक परियोजनाएँ पर्वतीय ढलानों को कमज़ोर कर रही हैं।

- "पर्यावरणीय क्षेत्रों से क्षरण क्षेत्रों तक" – अव्यवस्थित विकास प्राकृतिक प्रणालियों को बाधित कर रहा है।

- संरक्षण और संधारणीयता (Conservation & Sustainability):

- "इकोलॉजी इज़ एलेवेशनस इंश्योरेंस (Ecology is Elevation’s Insurance)" – पहाड़ों की सुरक्षा हेतु पर्यावरण आवश्यक है।

- "ग्रीन एल्टीट्यूड्स, नॉट ग्रे एटीट्यूड्स (Green Altitudes, Not Grey Attitudes)" – पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण-संवेदनशील अवसंरचना को बढ़ावा देना।

- शासन और नीति (Governance & Policy):

- "पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) के साथ पारिस्थितिक चेतना (EIC) का समन्वय" – सतत् विकास को केवल सूची न मानकर एक मानसिकता बनाना।

- "GDP से GEP (सकल पारिस्थितिक उत्पाद) की ओर" – नीति निर्धारण में पारिस्थितिक मूल्य को शामिल करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय हिमालयी क्षेत्र जलवायु-जनित आपदाओं का केंद्र बनता जा रहा है। अनुकूलन निर्माण में शासन, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक नियोजन की भूमिका पर चर्चा कीजिये। |

मेन्स:प्रश्न. हिमालयी क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिये। (2021) प्रश्न. हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल-संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा? (2020) प्रश्न. “हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है।” कारणों की विवेचना कीजिये तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइये। (2016) |