शासन व्यवस्था

नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण में गति की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 23/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित “Why India’s renewable energy targets are insufficient” पर आधारित है। इस लेख में भारत के वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियों को सामने लाया गया है, जो आपूर्ति-मांग असंतुलन, सौर-अति निर्भरता और विविध ऊर्जा स्रोतों एवं गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

प्रिलिम्स के लिये:भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, सौर ऊर्जा, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण, PM-KUSUM, PM JI-VAN योजना, बायोएथेनॉल मेन्स के लिये:भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख विकास, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

भारत का वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा की मांग को पूरा करने में अक्षय ऊर्जा वृद्धि में लगभग 12% कमी आई है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन समय और वास्तविक मांग के बीच असंतुलन के कारण अधिशेष एवं घाटे दोनों की अवधि बनती है, विशेषकर तब जब सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा मिश्रण पर हावी हो जाती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिये अधिक संतुलित सौर-पवन पोर्टफोलियो, बेहतर क्षमता उपयोग के साथ त्वरित अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों और डिमांड पैटर्न को बदलने के लिये समय-समय पर बिजली मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख विकास क्या हैं?

- सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार: प्रभावी सरकारी नीतियों और अनुकूल निवेश स्थितियों के कारण भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

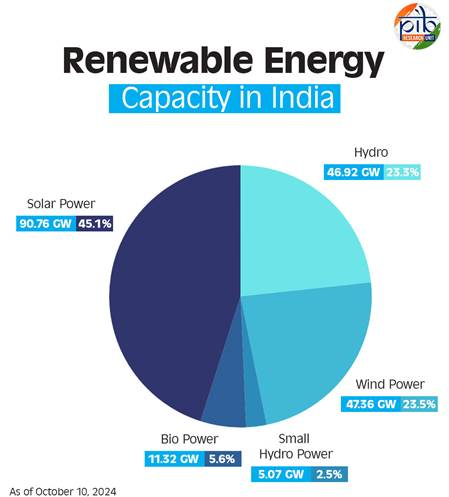

- वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के साथ, सौर ऊर्जा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा का 44% हिस्सा है।

- अक्तूबर 2024 तक भारत ने 90.76 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित कर ली है, जो वर्ष 2014 की क्षमता से 26 गुना अधिक है।

- मार्च 2025 तक सौर क्षमता 170 गीगावाट तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे सौर ऊर्जा में भारत की अग्रणी स्थिति मज़बूत होगी।

- ग्रीन हाइड्रोजन की ओर संक्रमण: भारत अपने ऊर्जा परिवर्तन के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन पर दाँव लगा रहा है। वर्ष 2024 में 600 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के साथ शुरू किये गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में वैश्विक अभिकर्त्ता बनाना है।

- वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य के अनुरूप है। उदाहरण के लिये, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2025 तक 2 गीगावाट उत्पादन के लिये ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में लगभग 1 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन को एक संधारणीय ईंधन के रूप में स्थापित किया जा सके।

- नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में वृद्धि: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की व्यवहार्यता को बल मिला है।

- वर्ष 2000-2023 के दौरान गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में FDI प्रवाह 15.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।

- अकेले वर्ष 2024 में, नवीकरणीय ऊर्जा में 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश के साथ, 83% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

- ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट सहित वैश्विक भागीदारों की प्रतिबद्धता, वैश्विक नवीकरणीय निवेश केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करती है।

- पम्प स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS): ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ाने और नवीकरणीय एकीकरण का समर्थन करने के लिये, भारत पम्प स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- लद्दाख में 12,000 मेगावाट BESS के साथ 13,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये सरकार की मंजूरी, भंडारण क्षमता को मज़बूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

- तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पम्प भंडारण परियोजनाओं की शुरूआत, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 4-6 गीगावाट क्षमता जोड़ना है, दीर्घावधि भंडारण की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है।

- नवीकरणीय ऊर्जा पार्क: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क क्षमता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वर्ष 2024 तक कुल 40 गीगावाट क्षमता वाले 59 सौर पार्क स्वीकृत किये गए हैं।

- ये पार्क बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिये आवश्यक बुनियादी अवसंरचना प्रदान करते हैं।

- गुजरात में 30 गीगावाट की हाइब्रिड सौर-पवन परियोजना, जो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बनने वाली है, ऐसी बड़े पैमाने की पहल का एक उदाहरण है।

- इन पार्कों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समेकित करके, भारत का लक्ष्य भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को कम करना और बिजली उत्पादन को सुव्यवस्थित करना है।

- ग्रामीण विद्युतीकरण और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE): भारत की विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE) पहल ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण है, जहाँ ग्रिड तक पहुँच सीमित है।

- PM-KUSUM जैसे कार्यक्रमों ने 140 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.73 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए हैं, जिससे ग्रामीण ऊर्जा सुगम्यता में काफी वृद्धि हुई है।

- इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स- 2022 को किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक सुलभ बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक सहयोग: वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में अपनी भूमिका से मज़बूत हुआ है, जिसमें अब 120 से अधिक देश शामिल हैं।

- विश्व भर में सौर ऊर्जा के अंगीकरण के लिये ISA के प्रयास भारत के वर्ष 2030 तक अपनी सौर क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

- ISA के माध्यम से भारत की सामरिक भागीदारी सदस्य देशों के लिये सतत् ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करती है।

- जैव-ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा पहल में प्रगति: भारत जैव ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तथा उसकी परियोजनाएँ बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा समाधानों पर केंद्रित हैं।

- 2G बायोएथेनॉल परियोजनाओं के लिये 908 करोड़ रुपए आवंटित करने वाली PM JI-VAN योजना भारत में जैव ऊर्जा विकास को आगे बढ़ा रही है।

- जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता 11.32 गीगावाट है तथा दिल्ली में अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र जैसी परियोजनाएँ महत्त्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं।

- पवन ऊर्जा-तटीय और अपतटीय विकास: भारत तटवर्ती और अपतटीय विकास में अपनी पवन ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है।

- वर्ष 2024 में, भारत तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रमुख परियोजनाओं के साथ 47.2 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता तक पहुँच जाएगा।

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता लगभग 70 गीगावाट है, जो गुजरात (36 गीगावाट) और तमिलनाडु (35 गीगावाट) के बीच विभाजित है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- अन्तराल और ग्रिड एकीकरण चुनौती: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर और पवन, की अंतराल प्रकृति ग्रिड स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है।

- इस रुकावट के लिये सुदृढ़ ऊर्जा भंडारण समाधान और बेहतर ग्रिड बुनियादी अवसंरचना की आवश्यकता है।

- उदाहरण के लिये, वित्त वर्ष 2024 में देश की सौर और पवन क्षमता कुल नवीकरणीय क्षमता का 44% थी, लेकिन ये स्रोत अभी भी ग्रिड एकीकरण के मुद्दों का सामना कर रहे हैं।

- भूमि अधिग्रहण और बुनियादी अवसंरचना की अड़चनें: बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे सौर पार्क और पवन फार्मों के लिये भूमि अधिग्रहण, विशेष रूप से भूमि की कमी वाले क्षेत्रों में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

- जटिल भूमि नीति, अनुमोदन में विलंब और स्थानीय विरोध परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन में बाधा डालते हैं।

- उदाहरण के लिये, राजस्थान और गुजरात, जो सौर एवं पवन ऊर्जा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, वहाँ भूमि उपयोग संबंधी विवाद बढ़ रहे हैं।

- आयातित सौर घटकों पर उच्च निर्भरता: भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, सौर सेल और मॉड्यूल जैसे महत्त्वपूर्ण घटकों के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।

- यह निर्भरता न केवल लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करती है, बल्कि भारत को भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति भी उजागर करती है।

- सत्र 2023-24 में, भारत ने 7 बिलियन डॉलर मूल्य के सौर उपकरण आयात किये, जिसमें से 62.6% की आपूर्ति चीन द्वारा (हालाँकि हाल ही में इसमें गिरावट आई है) की गई।

- वित्तपोषण और निवेश की कमी: यद्यपि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है, फिर भी इस क्षेत्र को उच्च पूंजीगत व्यय और दीर्घकालिक परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों के कारण वित्तपोषण संबंधी महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वर्ष 2032 तक वार्षिक वित्त प्रवाह को लगभग 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना आवश्यक है।

- वर्ष 2024 में अनुमानित 16.5 बिलियन डॉलर के निवेश के बावजूद, ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में कई छोटी परियोजनाओं को वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

- यह मुद्दा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक लक्ष्य को प्रभावित करता है।

- विनियामक और नीतिगत अनिश्चितता: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को विभिन्न राज्यों में नीतिगत अस्थिरता और असंगत विनियमों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उद्योग के एकसमान विकास में बाधा आ रही है।

- सौर टैरिफ, कराधान नीतियों और ग्रिड कोड में लगातार परिवर्तन अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं, जिससे निवेशकों के लिये दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है।

- उदाहरण के लिये, नवीकरणीय ऊर्जा को सुविधाजनक बनाने के लिये अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क माफी की शुरुआत की गई है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में असंगत है।

- पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव: यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को भी जन्म देती है।

- जलविद्युत और सौर पार्क जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाएँ कभी-कभी स्थानीय समुदायों को विस्थापित कर देती हैं या सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर देती हैं।

- तमिलनाडु में सिल्लाहल्ला जलविद्युत परियोजना ने जैवविविधता के ह्रास और सामुदायिक विस्थापन पर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

- चुनौती स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता को स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ संतुलित करने में निहित है।

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में जल का उपयोग: कुछ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं, विशेष रूप से बायोमास और जैव ईंधन में जल की खपत, इस क्षेत्र के वाटर फूटप्रिंट के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।

- भारत पहले से ही कई राज्यों में जल की कमी की समस्या का सामना कर रहा है तथा जल-गहन नवीकरणीय परियोजनाओं के विस्तार से ये समस्याएँ और भी बढ़ सकती हैं।

- उदाहरण के लिये, फसलों से बायोएथेनॉल उत्पादन में महत्त्वपूर्ण जल संसाधनों का उपयोग होता है। हालाँकि PM JI-VAN योजना जैसी पहल संधारणीय जैव ईंधन उत्पादन का समर्थन करती है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में जल-कुशल प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है।

- रूफ टॉप सोलर एनर्जी एडॉप्शन की धीमी गति: यद्यपि रूफ टॉप सोलर पैनल को इनस्टॉल करना नवीकरणीय ऊर्जा के विकेंद्रीकरण के लिये एक प्रमुख रणनीति है, फिर भी भारत में इसके अंगीकरण की गति धीमी रही है।

- उच्च प्रारंभिक लागत, जागरूकता की कमी और खंडित राज्य स्तरीय नीतियाँ महत्त्वपूर्ण बाधाएँ हैं।

- भारत के रूफटॉप सोलर पैनल कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल करना था, जो वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है।

- हालाँकि, 40 गीगावाट का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और समय सीमा वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई।

- सीमित ऊर्जा भंडारण क्षमता: ऊर्जा भंडारण, विशेष रूप से बैटरी भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चित प्रकृति में सुधार करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद, बैटरी भंडारण क्षमता सीमित बनी हुई है, जिससे सौर या पवन ऊर्जा के चरम समय के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करना कठिन हो जाता है।

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP)- 2023 के अनुसार, सत्र 2026-27 में ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता 82.37 गीगावाट घंटा होने का अनुमान है।

- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद, बैटरी भंडारण क्षमता सीमित बनी हुई है, जिससे सौर या पवन ऊर्जा के चरम समय के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करना कठिन हो जाता है।

बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये भारत नवीकरणीय ऊर्जा के अंगीकरण को किस प्रकार गति दे सकता है?

- नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करना: बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये, भारत को अपनी ऊर्जा संचरण और भंडारण अवसंरचना के निर्माण एवं आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- स्मार्ट ग्रिडों का विस्तार करने और पम्प स्टोरेज प्रणालियों में निवेश करने से ग्रिड का लचीलापन बढ़ेगा तथा ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का निर्बाध एकीकरण संभव होगा।

- इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को उन्नत किया जाए, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों तक बिजली वितरण को सुगम बनाया जा सके।

- लिथियम-आयन बैटरी जैसे ऊर्जा भंडारण समाधानों को प्राथमिकता देने से सौर और पवन ऊर्जा की आपूर्ति में रुकावट की समस्या का समाधान होगा तथा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

- भूमि अधिग्रहण और विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना: एकल खिड़की मंजूरी के माध्यम से भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये समर्पित भूमि बैंक प्रदान करना विकास को गति दे सकता है।

- इसके साथ ही, डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से पर्यावरणीय और विनियामक अनुमोदन में तेजी लाने से नौकरशाही संबंधी देरी कम होगी, जिससे स्थिरता मानकों का अनुपालन करते हुए परियोजनाओं की शीघ्र शुरूआत हो सकेगी।

- वित्तीय सहायता तंत्र को बढ़ाना: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये सुलभ और किफायती वित्तपोषण उपलब्ध कराना, विशेष रूप से छोटे डेवलपर्स के लिये, महत्त्वपूर्ण है।

- हरित बांड और नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण योजनाओं का विस्तार घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करेगा।

- इसके अतिरिक्त, सरकार सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों के विनिर्माण में संलग्न लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SME) को सब्सिडी या कर प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात पर निर्भरता कम होगी।

- विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देना: विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, जैसे कि रूफ टॉप सोलर पैनल और माइक्रोग्रिड को प्रोत्साहित करने से ऊर्जा भार को वितरित करने एवं केंद्रीकृत ग्रिड पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

- स्थानीयकृत समाधान दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को ऊर्जा उत्पन्न करने तथा उपभोग करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे वे अधिक ऊर्जा-सक्षम बनते हैं।

- परिवहन क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार: परिवहन क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने से कार्बन उत्सर्जन एवं ऊर्जा की मांग में काफी कमी आ सकती है।

- इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ नवीकरणीय स्रोतों से संचालित EV चार्जिंग बुनियादी अवसंरचना के विस्तार से जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने में मदद मिलेगी।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को मज़बूत करना: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करने से नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार और परियोजना निष्पादन को बढ़ावा मिल सकता है।

- निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करके सरकार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाने के लिये निजी पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ उठा सकती है।

- स्पष्ट नीतिगत कार्यढाँचे, कर छूट और गारंटीकृत बिजली खरीद समझौते (PPA) की पेशकश से बड़े पैमाने एवं ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

- स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना: भारत को उभरती हुई नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों, जैसे फ्लोटिंग सोलर और अपतटीय पवन ऊर्जा में अनुसंधान और विकास (R&D) पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप के लिये नवाचार केंद्रों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करने से ऊर्जा उत्पादन एवं खपत को अनुकूलित करने के लिये नए समाधानों को बढ़ावा मिलेगा।

- अनुसंधान एवं विकास अनुदान तथा पेटेंट संरक्षण के माध्यम से निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित होगा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा प्रगति में अग्रणी बना रहेगा।

- विनिर्माण और आपूर्ति शृंखलाओं का स्थानीयकरण: आयात पर निर्भरता कम करने के लिये, भारत को अक्षय ऊर्जा विनिर्माण के स्थानीयकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। इसमें सोलर पैनल, बैटरी और पवन टर्बाइन जैसे महत्त्वपूर्ण घटकों के लिये घरेलू आपूर्ति शृंखलाएँ स्थापित करना शामिल है।

- PLI योजना का विस्तार बड़े पैमाने पर विनिर्माण केंद्रों को समर्थन देने, रोज़गार उपलब्ध कराने और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार में देश की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये किया जा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “वर्ष 2030 तक भारत का 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी है, लेकिन इसमें संरचनात्मक और तकनीकी बाधाएँ हैं”। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख विकास और संबंधित चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न 1. "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सतत् (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018) |