भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की औद्योगिक क्षमता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता

- 30 Apr 2025

- 159 min read

यह एडिटोरियल 30/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Growth pangs: On industrial activity” पर आधारित है। इस लेख में वित्त वर्ष 2025 में भारत के औद्योगिक विकास में 4% की तीव्र मंदी को सामने लाया गया है, जो कमज़ोर विनिर्माण, सुस्त निर्यात और MSME पर बढ़ते दबाव को उजागर करता है तथा संवहनीय सुधार के लिये घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

प्रिलिम्स के लिये:भारत का औद्योगिक विकास, औद्योगिक गलियारे, MSME, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना, PM गति शक्ति, आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय, उद्योग 4.0, भारत के व्यापारिक निर्यात रुझान, राष्ट्रीय रसद नीति, PM ई-ड्राइव मेन्स के लिये:भारत में औद्योगिक विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक, भारत के औद्योगिक क्षेत्र के सतत विकास में प्रमुख बाधाएँ। |

भारत की औद्योगिक संवृद्धि वर्ष 2025 में 4% के चार वर्ष के निचले स्तर पर आ गई है, जिसका कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं तथा कमज़ोर निर्यात के बीच खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण मंदी है। माल निर्यात में स्थिर वृद्धि भारत के MSME क्षेत्र पर दबाव को और उजागर करती है, जो सभी निर्यातों में लगभग आधे का योगदान देता है तथा वित्त वर्ष 2021 से आकार में चौगुना हो गया है। जैसा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है, 250 मिलियन से अधिक नौकरियाँ प्रदान करने वाले अपने 60 मिलियन MSME की रक्षा करना सतत् औद्योगिक विकास के लिये प्राथमिकता बनी रहनी चाहिये।

भारत में औद्योगिक विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

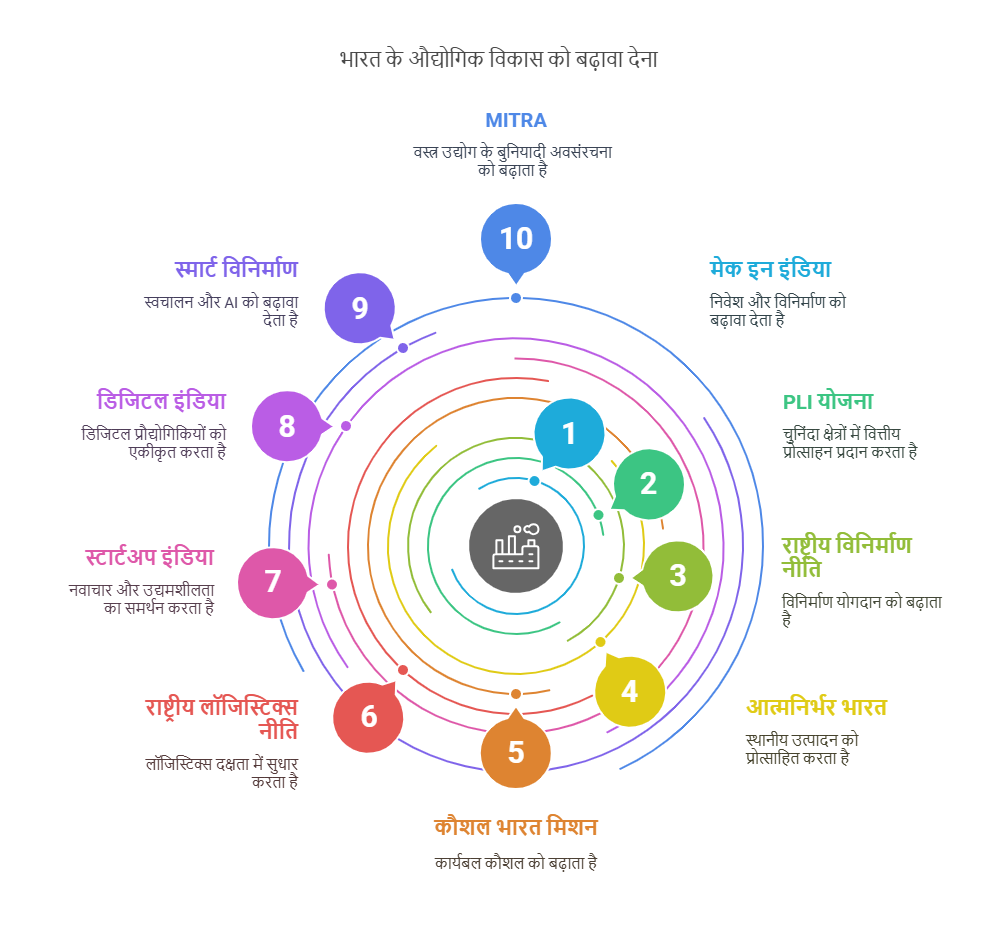

- सरकारी पहल और नीतिगत समर्थन: भारत के औद्योगिक विकास को मेक इन इंडिया और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं जैसी रणनीतिक सरकारी पहलों से तेज़ी से समर्थन मिल रहा है।

- ये पहल उत्पादन क्षमता बढ़ाकर औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा दे रही हैं और भारत को विदेशी निवेश के लिये एक आकर्षक गंतव्य बना रही हैं।

- अकेले PLI योजना ने ही महत्त्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है, पिछले दशक में विनिर्माण क्षेत्र में FDI 69% बढ़कर 14,45,781 करोड़ रुपए (165.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया है।

- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन MSME और नवाचार को समर्थन देने के लिये तैयार है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है।

- घरेलू और विदेशी निवेश में वृद्धि: घरेलू निवेश में वृद्धि, जो वित्त वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से 37 लाख करोड़ रुपए (428.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गई, औद्योगिक गतिविधि में मज़बूत सुधार का संकेत देती है।

- इस वृद्धि के साथ-साथ FDI में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में), जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

- आँकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में FDI प्रवाह 14,45,781 करोड़ रुपए (165.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया, जो उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) से प्रेरित था।

- तकनीकी उन्नति और स्वचालन: स्वचालन, AI और डिजिटल परिवर्तन सहित उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति भारत के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार दे रही है।

- ये प्रौद्योगिकियाँ विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में उत्पादन दक्षता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार ला रही हैं।

- उदाहरण के लिये, HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI मार्च 2024 में 59.1 तक बढ़ गया, जो 16 वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है, जो नवाचार और प्रौद्योगिकी एकीकरण से प्रेरित है।

- भारत के विनिर्माण उद्योग ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक 17.5% की CAGR दर्ज किया है।

- मज़बूत उपभोक्ता मांग और मध्यम वर्ग का बढ़ता उपभोग: भारत का विस्तारित मध्यम वर्ग, जिसके वर्ष 2030 तक वैश्विक उपभोग में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होने का अनुमान है, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा दे रहा है।

- केवल उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (जैसे: टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि) वाले क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में 3.6% थी, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8% हो गई। यह शहरी उपभोग में स्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है।

- इसके साथ ही, गैर-पेट्रोलियम वस्तुओं में मज़बूत वृद्धि के कारण, अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान भारत के व्यापारिक निर्यात में 6% की वृद्धि हुई।

- बुनियादी अवसंरचना का विकास और शहरीकरण: स्मार्ट शहरों, सड़क नेटवर्क और आवास योजनाओं जैसी परियोजनाओं द्वारा संचालित बुनियादी अवसंरचना का विकास, औद्योगिक विस्तार के लिये अनुकूल वातावरण बना रहा है।

- शहरी और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना के लिये सरकार का प्रयास इस्पात, सीमेंट और निर्माण सामग्री की मांग को बढ़ाने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

- इस्पात क्षेत्र में अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2025 के दौरान कच्चे इस्पात उत्पादन में 3.3% की वृद्धि देखी गई, जिसे बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं से समर्थन मिला।

- इसके अतिरिक्त, सीमेंट उद्योग को राजमार्गों एवं रेलवे जैसी बड़ी परियोजनाओं पर सरकार के ध्यान से लाभ मिल रहा है, जिससे औद्योगिक उत्पादन को और बढ़ावा मिल रहा है।

- रणनीतिक स्थान और निर्यात क्षमता: भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति तथा वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच, इसे विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- PM गति शक्ति एवं राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के साथ, देश अपने लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला बुनियादी अवसंरचना में सुधार कर रहा है।

- भारत का मोबाइल फोन निर्यात वित्त वर्ष 2024 के अगस्त तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो 92% की वृद्धि दर्शाता है, जो वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

- संधारणीयता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण: हरित विनिर्माण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर बढ़ता ज़ोर उद्योगों को संधारणीय प्रथाओं की ओर प्रेरित कर रहा है।

- पवन और सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर भारत का ध्यान तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्रोत्साहन देना विकास के महत्त्वपूर्ण चालक हैं।

- केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए, जो संधारणीय विनिर्माण की ओर बदलाव को दृढ़ करता है।

- इसके अतिरिक्त, PM ई-ड्राइव के साथ EV क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है।

भारत के औद्योगिक क्षेत्र के सतत् विकास में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

- वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता: मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, आपूर्ति शृंखला व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव (टैरिफ युद्ध) से चिह्नित चल रही वैश्विक आर्थिक मंदी, भारत के औद्योगिक विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा बन गई है।

- उदाहरण के लिये, IMF ने हाल ही में इन बाह्य कारकों को महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता बताते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिये भारत के विकास पूर्वानुमान को घटाकर 6.2% कर दिया है।

- इसके अलावा, अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्कों के कारण भारत को लगभग 14 बिलियन डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद के 0.38% के बराबर प्रत्यक्ष निर्यात घाटा हो सकता है।

- उदाहरण के लिये, IMF ने हाल ही में इन बाह्य कारकों को महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता बताते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिये भारत के विकास पूर्वानुमान को घटाकर 6.2% कर दिया है।

- ग्रामीण उपभोग में गिरावट: भारत की समृद्ध शहरी अर्थव्यवस्था के बावजूद, ग्रामीण उपभोग सुस्त बना हुआ है, जिससे गैर-टिकाऊ वस्तुओं और कृषि उत्पादों पर निर्भर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।

- दिसंबर 2024 में, ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति 8.65% थी, जो शहरी दर 7.90% से अधिक थी, जो ग्रामीण क्रय शक्ति पर अधिक दबाव का संकेत देती है।

- इस वित्तीय तनाव के कारण घरेलू सतर्कता बढ़ गई है और विवेकाधीन खर्च कम हो गया है— जो कि बचत के विरोधाभास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

- दिसंबर 2024 में, ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति 8.65% थी, जो शहरी दर 7.90% से अधिक थी, जो ग्रामीण क्रय शक्ति पर अधिक दबाव का संकेत देती है।

- अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और रसद बाधाएँ: यद्यपि भारत ने बुनियादी अवसंरचना में सुधार करने में प्रगति की है, फिर भी रसद, परिवहन और औद्योगिक संपर्क में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो औद्योगिक दक्षता एवं लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालती हैं।

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और PM गति शक्ति सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन भारत में कुल लॉजिस्टिक्स लागत अभी भी सकल घरेलू उत्पाद (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23) का 14-18% है, जबकि विकसित देशों में यह 8-10% है।

- स्मार्ट शहरों और परिवहन गलियारों में महत्त्वपूर्ण निवेश के बावजूद, भारत में बुनियादी अवसंरचना की कमी के कारण इस क्षेत्र की कुशलता से विस्तार करने की क्षमता सीमित हो गई है, जिससे लागत बढ़ रही है तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कम हो रही है।

- विनियामक बाधाएँ और जटिल कारोबारी माहौल: हालाँकि भारत ने कारोबार को आसान बनाने की दिशा में प्रगति की है, लेकिन विनियामक जटिलताएँ और अनुपालन बोझ औद्योगिक विकास में बाधा डाल रहे हैं।

- कई क्षेत्रों, विशेषकर MSME को मंजूरी प्राप्त करने, वित्त तक पहुँच और विनियामक अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में MSME की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये तत्काल विनियमन हटाने का आह्वान किया गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि अत्यधिक नियामक बोझ व्यवसाय की दक्षता और नवाचार में बाधा डालता है।

- कई क्षेत्रों, विशेषकर MSME को मंजूरी प्राप्त करने, वित्त तक पहुँच और विनियामक अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- कुशल श्रमिकों की कमी: रोज़गार में वृद्धि के बावजूद, कौशल अंतर भारत के औद्योगिक क्षेत्र के लिये एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत के विनिर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में 29 मिलियन कुशल श्रमिकों की कमी पर प्रकाश डाला गया है

- PMKVY कार्यक्रम ने अपनी शुरुआत से अब तक 1.4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, फिर भी भारत के कौशल विकास कार्यक्रम तेज़ी से विकसित हो रही औद्योगिक मांगों के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं।

- इस कौशल असंतुलन के परिणामस्वरूप अकुशलता, उच्च प्रशिक्षण लागत तथा वैश्विक विनिर्माण मानकों के प्रति धीमी अनुकूलनशीलता उत्पन्न होती है, जिससे समग्र उत्पादकता प्रभावित होती है।

- पर्यावरण और संधारणीयता संबंधी चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण पर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत में औद्योगिक विकास को संधारणीय प्रथाओं के अंगीकरण के लिये बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

- देश की बिजली उत्पादन के लिये कोयले पर भारी निर्भरता, जो अभी भी इसकी 55% से अधिक बिजली का ईंधन है, शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की ओर इसके संक्रमण में बाधा डालती है।

- इसके अलावा, हरित ऊर्जा के लिये PLI योजना जैसी पहलों के तहत स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देना उच्च पूंजी निवेश आवश्यकताओं और प्रमुख उद्योगों में धीमी गति से अनुकूलन के कारण बाधित है।

- वैश्विक विनिर्माण केंद्रों से प्रतिस्पर्द्धा: यद्यपि भारत का लक्ष्य वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना है, इसे चीन जैसे स्थापित विनिर्माण केंद्रों और वियतनाम जैसे अन्य भागीदारों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो कम श्रम लागत एवं कुशल आपूर्ति शृंखला प्रदान करते हैं।

- वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2.8% पर बनी हुई है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में इसकी चुनौती को दर्शाती है।

- भारत, विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक होने के बावजूद, लौह अयस्क जैसे कम मूल्य वाले कच्चे माल का निर्यात जारी रखता है (विशेष रूप से चीन जैसे देशों को) जबकि उच्च मूल्य वाले तैयार उत्पादों का आयात करता है।

- यह व्यापार असंतुलन मुख्य रूप से घरेलू इस्पात उद्योग में संरचनात्मक चुनौतियों के कारण हुआ है, जिसमें सीमित क्षमता, परिचालन अक्षमताएँ, उच्च इनपुट लागत और लगातार रसद संबंधी बाधाएँ शामिल हैं।

- इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025 में भारत का इस्पात उत्पादन वृद्धि दर 3.3% पर मामूली रहा है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चीन से पीछे है, जो वैश्विक मांग को पूरा करने में चुनौतियों का संकेत देता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख उद्योगों में।

- जोखिम-रहित पूँजीवाद पर अत्यधिक निर्भरता: भारतीय स्टार्टअप को प्रायः कम प्रभाव वाले, उपभोक्ता-संचालित क्षेत्रों जैसे कि फैंसी फूड्स और 10 मिनट की डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ता है, जो कि नवोन्मेषी होते हुए भी, दीर्घकालिक औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं देते हैं (जैसा कि वाणिज्य मंत्री ने हाल ही में उजागर किया है)।

- इसके बजाय, अर्द्धचालक, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 3D विनिर्माण और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों जैसे परिवर्तनकारी क्षेत्रों पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता है।

- इन क्षेत्रों में भारत के औद्योगिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने की क्षमता है।

- इसके बजाय, अर्द्धचालक, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 3D विनिर्माण और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों जैसे परिवर्तनकारी क्षेत्रों पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता है।

औद्योगिक विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में तेज़ी लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- डिजिटलीकरण और उद्योग 4.0 के अंगीकरण को प्रोत्साहन: वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये, भारत को उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के व्यापक रूप से अंगीकरण पर ज़ोर देना चाहिये।

- विनिर्माण इकाइयों में AI, IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन को एकीकृत करके, भारत उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है, लागत कम कर सकता है और दक्षता में सुधार कर सकता है।

- इससे एक मज़बूत, भविष्य के लिये तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा जो तेज़ी से बदलती बाज़ार मांग के अनुरूप ढल सकेगा।

- प्रौद्योगिकी निवेश के लिये कर छूट सहित डिजिटल परिवर्तन के लिये सरकारी प्रोत्साहन, इस परिवर्तन को गति दे सकते हैं, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SME) में।

- विनिर्माण इकाइयों में AI, IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन को एकीकृत करके, भारत उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है, लागत कम कर सकता है और दक्षता में सुधार कर सकता है।

- लॉजिस्टिक्स और बुनियादी अवसंरचना के एकीकरण को सुदृढ़ करना: औद्योगिक लागत को कम करने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक लॉजिस्टिक्स और बुनियादी अवसंरचना की दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना है।

- इसमें न केवल सड़कों और बंदरगाहों जैसे भौतिक बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना शामिल है, बल्कि स्मार्ट आपूर्ति शृंखलाओं को सक्षम करने के लिये डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को सुव्यवस्थित करना भी शामिल है।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब और स्मार्ट औद्योगिक पार्क बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं समर्पित माल ढुलाई गलियारों के माध्यम से माल के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं, परिवहन समय को कम करते हैं।

- उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये लक्षित कौशल विकास: भारत को कौशल विकास के लिये अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बढ़ते कौशल अंतराल को दूर करने के लिये AI, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- उद्योग जगत के अग्रणी लोगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से इन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रमाणन पाठ्यक्रम स्थापित करने से बाज़ार की मांग व कार्यबल क्षमताओं के बीच के अंतर को दूर किया जा सकता है।

- इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग-संचालित पाठ्यक्रम को एकीकृत करने से यह सुनिश्चित होगा कि स्नातक उद्योग की आवश्यकताओं के लिये अच्छी तरह तैयार हों।

- अनुसंधान एवं विकास तथा स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना: भारत अनुसंधान एवं विकास (GDP का कम से कम 2%) में सक्रिय रूप से निवेश करके तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दे सकता है।

- सार्वजनिक-निजी सहयोग को मज़बूत करना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिये अनुदान और कर प्रोत्साहन प्रदान करना तथा समर्पित नवाचार केंद्र स्थापित करना, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व हरित प्रौद्योगिकियों जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में सफलता को प्रोत्साहित कर सकता है।

- हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स से फैंसी फूड और इंस्टेंट डिलीवरी जैसे कम प्रभाव वाले क्षेत्रों से आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये सेमीकंडक्टर चिप्स, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, 3D मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड फैक्ट्रीज़ और AI मॉडल जैसे उच्च प्रभाव वाले, भविष्य के लिये तैयार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- नीति प्रोत्साहन के माध्यम से मज़बूत घरेलू मांग का सृजन: भारत को मांग-उत्तेज़क नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है जो घरेलू खपत को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, विशेष रूप से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में।

- ग्रामीण मांग को बनाए रखने के लिये, MGNREGA के लिये बढ़ाया गया आवंटन, लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना (सड़क, कोल्ड चेन) में निवेश (जैसा कि प्रसिद्ध वेबसीरीज़ पंचायत में उजागर किया गया है) आवश्यक है– जो ज़मीनी स्तर की आवश्यकताओं को दर्शाता है।

- संवहनीय और हरित विनिर्माण को बढ़ावा देना: हरित विनिर्माण कार्यढाँचे के माध्यम से औद्योगिक विकास रणनीतियों में संधारणीयता को एकीकृत किया जाना चाहिये।

- भारत को ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिये, अपशिष्ट में कमी को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं में निवेश करना चाहिये।

- इस बदलाव से उद्योगों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन करने तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

- भारत को ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिये, अपशिष्ट में कमी को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं में निवेश करना चाहिये।

- इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और विनियामक सुधार: औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विनियामक कार्यढाँचे को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। भारत को औद्योगिक परियोजनाओं, विशेष रूप से स्टार्टअप और MSME के लिये लाइसेंस, परमिट एवं मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना जारी रखना चाहिये।

- इसमें सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और स्वचालन, प्रशासनिक विलंब को कम करना तथा औद्योगिक परमिट के लिये वन-स्टॉप-शॉप प्लेटफॉर्म शुरू करना शामिल है।

- MSME के लिये वित्त तक पहुँच का विस्तार: MSME क्षेत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सुलभ और किफायती पूंजी तक पहुँच है। भारत को MSME को आसान व कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करने के लिये अभिनव फिनटेक सॉल्यूशन और सरकार समर्थित ऋण योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से MSME के लिये ऋण गारंटी योजना को बढ़ाने और छोटे व्यवसायों में निवेशकों के लिये कर प्रोत्साहन की पेशकश से इन उद्यमों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ेगी।

- MSME को समर्थन देने के लिये MSME समाधान और SFURTI जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।

- SBI की 59 मिनट में ऋण पहल, तेज़ एवं अधिक सुलभ वित्तपोषण की सुविधा का एक और उदाहरण है, जो तीव्र व्यापार विकास व मानकीकरण को सक्षम बनाता है।

- बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये व्यापार साझीदारी का लाभ उठाना: भारत को वैश्विक व्यापार तक पहुँच बढ़ाने के लिये प्रमुख आर्थिक साझीदारों के साथ व्यापार साझीदारी (जैसे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ) को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिये।

- टैरिफ बाधाओं को कम करने, बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताओं को दूर करने और भारतीय निर्मित वस्तुओं के लिये बाज़ार पहुँच में सुधार करने वाले समझौतों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपने औद्योगिक क्षेत्रों के लिये विकास के नए रास्ते खोल सकता है।

- ग्रामीण औद्योगीकरण और कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना: औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को संतुलित करने के लिये भारत को ग्रामीण औद्योगीकरण (डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के पीयू रा मॉडल पर आधारित) और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि विनिर्माण केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के औद्योगिक आधार में विविधता लाने में भी सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष:

भारत में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिये सतत् विकास लक्ष्यों (SDG), विशेष रूप से SDG8 (उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास) और SDG9 (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ) के साथ प्रयासों को संरेखित करने की आवश्यकता है। MSME को सशक्त बनाने, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और संधारणीय, तकनीक-संचालित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और PLI योजनाओं का लाभ उठाया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. 'मेक इन इंडिया' और PLI योजनाओं जैसी महत्त्वाकांक्षी पहलों के बावजूद, भारत के औद्योगिक क्षेत्र को संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में औद्योगिक विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये तथा इस क्षेत्रक को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी और समावेशी बनाने के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज़)' में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है? (2015) (a) कोयला उत्पादन उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न 1. "सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न 2. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (2014) |