भारतीय राजव्यवस्था

राज्य विधियों की वार्षिक समीक्षा, 2024

- 21 May 2025

- 85 min read

प्रिलिम्स के लिये:राज्य विधानसभाएँ, अनुच्छेद 178, उपाध्यक्ष, प्रश्नकाल, राज्य विधानमंडल के सत्र मेन्स के लिये:भारत में राज्य विधानसभाओं की कार्यप्रणाली में गिरावट, राज्य विधानसभाओं की निष्पादन क्षमता एवं विचार-विमर्श में सुधार हेतु उपाय |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च नामक एक नॉन पार्टीशन थिंक टैंक द्वारा जारी रिपोर्ट "स्टेट लॉज़ की वार्षिक समीक्षा 2024" (Annual Review of State Laws 2024) के अनुसार, भारत की राज्य विधानसभाएँ न्यूनतम निष्पादन क्षमता के साथ कार्य कर रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।

भारत में विधानसभाओं की क्या स्थिति है?

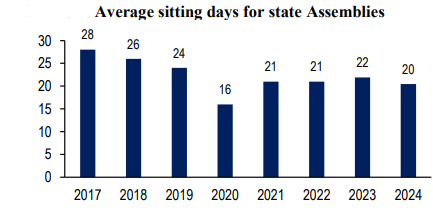

- बैठक के दिनों की कम संख्या: वर्ष 2024 में राज्य विधानसभाओं की बैठक औसतन केवल 20 दिन हुई जो वर्ष 2017 के 28 दिनों से कम है।

- कुछ राज्यों में प्रक्रिया नियमों के तहत न्यूनतम बैठक दिवसों का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2017 से 2024 तक किसी भी वर्ष में कोई भी राज्य अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया।

- राज्यों में भिन्नता: ओडिशा (42 दिन) और केरल (38 दिन) में वर्ष 2024 में सबसे अधिक बैठकें हुईं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सिर्फ 16 दिनों के लिये बैठकें हुईं।

- उपसभापति का पद रिक्त होना: संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधानसभा में उपसभापति का चुनाव अनिवार्य है लेकिन वर्तमान में 8 राज्य विधानसभाओं में उपसभापति नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड में 20 वर्षों से अधिक समय से उपसभापति का पद रिक्त है।

- जून 2019 से लोकसभा में भी उपाध्यक्ष नहीं हैं।

- बिना विचार-विमर्श के विधेयक पारित होना: राज्यों द्वारा वर्ष 2024 में औसतन 17 विधेयक पारित किये गए।

- 51% से अधिक विधेयक उसी दिन पारित कर दिये गए जिस दिन उन्हें प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक बैठक की औसत अवधि केवल 5 घंटे थी।

- विधायी विचार-विमर्श की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ अधिकांश विधेयकों पर बहुत कम चर्चा होती है। जल्दबाजी में विधि निर्माण की इस प्रवृत्ति से लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- विधि निर्माण के प्रमुख क्षेत्र: लगभग आधे से अधिक विधि निर्माण शिक्षा, वित्त एवं स्थानीय शासन से संबंधित है।

- समान नागरिक संहिता पारित करने वाला उत्तराखंड, पहला राज्य बन गया, जबकि पश्चिम बंगाल ने अपराजिता अधिनियम लागू किया, जिसके तहत बलात्कार के लिये कठोर दंड का प्रावधान किया गया।

- मध्य प्रदेश ने निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने से संबंधित विधि बनाई।

- महाराष्ट्र द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया।

भारत में राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- संवैधानिक प्रावधान: राज्य विधानमंडलों की संरचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग VI के अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत शामिल हैं।

- संरचना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है।

- राज्य विधानमंडल दो प्रकार के होते हैं: एकसदनीय और द्विसदनीय।

- एकसदनीय विधानमंडल के तहत राज्यपाल और विधानसभा शामिल होते हैं, जो कि अधिकांश राज्यों में अधिक सामान्य संरचना है। इसके विपरीत, द्विसदनीय विधानमंडल के तहत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं।

- राज्य विधानमंडल दो प्रकार के होते हैं: एकसदनीय और द्विसदनीय।

- राज्य विधानमंडल के सत्र:

- समन: राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाते हैं। दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिये। एक सत्र में कई बैठकें होती हैं।

- अनुच्छेद 174 के अनुसार, राज्य विधानमंडलों की बैठक कम से कम वर्ष में दो बार होनी चाहिये और दो सत्रों के बीच अंतर छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिये।

- स्थगन: यह सदन की कार्यवाही का कुछ समय (घंटों, दिनों या हफ्तों) के लिये अस्थायी रूप से निलंबन होता है।

- प्रमोचन (Prorogation): सत्र समाप्त होने के बाद, राज्यपाल एक अधिसूचना जारी करके सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। यह प्रमोचन (Prorogation) कहलाता है। यह तब भी जारी किया जा सकता है जब सदन सत्र में हो।

- स्थगन (Adjournment) केवल बैठक को समाप्त करता है, जबकि प्रमोचन (prorogation) सत्र को समाप्त करता है।

- विघटन: यह केवल विधानसभा पर लागू होता है, न कि विधान परिषद (जो स्थायी सदन है) पर।

- विघटन से विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए चुनाव कराए जाते हैं।

- कोरम: यह किसी बैठक को प्रारंभ करने के लिये आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है। यह या तो 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 भाग, जो भी अधिक हो, होता है।

- यदि कोरम पूरा नहीं होता, तो सभापति द्वारा सदन स्थगित या निलंबित कर दिया जाता है।

- सदन में मतदान: निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिये जाते हैं। पीठासीन अधिकारी केवल बराबर मत (निर्णायक मत) की स्थिति में ही मतदान करता है।

- विशेष बहुमत केवल विशेष मामलों (जैसे अध्यक्ष/सभापति को हटाना) में आवश्यक होता है।

- राज्य विधानमंडल में भाषा: कार्य राज्य की आधिकारिक भाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी में संचालित होता है। सदस्य, अनुमति मिलने पर अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं।

- राज्य 15 वर्ष (अधिकांश राज्य), 25 वर्ष (हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा) और 40 वर्ष (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम) के बाद अंग्रेज़ी भाषा को बंद कर सकते हैं।

- मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार: मंत्री और महाधिवक्ता (Advocate General) दोनों सदनों या उनकी समितियों में बोल सकते हैं और चर्चा में भाग ले सकते हैं, भले ही वे सदस्य न हों। हालाँकि, जब तक वे निर्वाचित सदस्य नहीं होते, वे मतदान नहीं कर सकते।

- समन: राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाते हैं। दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिये। एक सत्र में कई बैठकें होती हैं।

राज्य विधानसभाओं की निम्न उत्पादकता के क्या निहितार्थ हैं?

- लोकतांत्रिक विचार-विमर्श का कमज़ोर होना: विधानसभाएँ कानूनों, बजट और जनहित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिये होती हैं, लेकिन कम उत्पादकता इस भूमिका को कमज़ोर कर रही है।

- वर्ष 2021 में, राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत 583 विधेयकों में से लगभग 44% विधेयक पेश किये जाने के एक दिन के भीतर ही पारित कर दिये गए, जिससे सूचित परिचर्चा के लिये कोई गुंजाइश नहीं बची, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कानून बने जिनमें गहराई, दूरदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी का अभाव था।

- कार्यपालिका पर निगरानी में कमी: विधानसभाएँ प्रश्नकाल, प्रस्तावों और परिचर्चाओं के माध्यम से सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

- लेकिन कम बैठकों के कारण सार्वजनिक व्यय, विभागीय प्रदर्शन और नीतिगत प्रभावों की जाँच में कमी आती है। इससे लोकतांत्रिक शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता कमज़ोर होती है।

- विधायन की निम्न गुणवत्ता: अधिकांश राज्यों में विधेयकों को लोक लेखा समिति (PAC) को नहीं भेजा जाता। तदर्थ चयन समितियाँ भी विरले ही गठित होती हैं, जिससे क्षेत्रीय विशेषज्ञता और हितधारकों की सलाह प्रक्रिया से बाहर रह जाती है।

- इसका परिणाम यह होता है कानून अक्सर खराब तरीके से प्रारूपित, जल्दबाज़ी में पारित किये जाते हैं और कानूनी तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील रहते हैं।

- विलंबित या मनमाना शासन: कई विधेयकों के कानून बनने के लिये राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। लेकिन राज्यपाल द्वारा अनुमोदन में बार-बार विलंब होता है, और ये विलंब अक्सर अस्पष्ट व बिना कारण होते हैं। इससे मनमाने शासन और विधायी प्रक्रिया में जवाबदेही की कमी की गंभीर चिंता उत्पन्न होती है।

- इसके अतिरिक्त, अध्यादेशों पर अत्यधिक निर्भरता (जैसे वर्ष 2021 में केरल ने 144 अध्यादेश जारी किये) विधायी निगरानी को दरकिनार कर देती है।

- स्थानीय आकांक्षाओं की अनदेखी: राज्य विधानसभाओं द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, कृषि और पुलिस व्यवस्था जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निष्क्रियता के कारण आवश्यक सुधारों में विलंब होता है, जिससे जनता को स्थानीय स्तर पर समयबद्ध समाधान प्राप्त नहीं हो पाते।

राज्य विधानसभाओं की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है?

- न्यूनतम बैठक दिवस निर्धारित करना: संविधान के कार्य की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने सिफारिश की है कि राज्य विधानसभाओं के लिये न्यूनतम बैठक दिनों को अनिवार्य किया जाये, जिन विधानसभाओं में 70 से कम सदस्य हैं, उनके लिये वर्ष में कम से कम 50 दिन और जिनमें 70 से अधिक सदस्य हैं, उनके लिये कम से कम 90 दिन बैठक अनिवार्य होनी चाहिये।

- राज्य विधानमंडलों के लिये न्यूनतम बैठक दिवसों को अनिवार्य बनाने के लिये अनुच्छेद 174 में संशोधन करने से लंबे समय तक स्थगन पर रोक लगेगी तथा नियमित विधायी कार्य सुनिश्चित होगा।

- समिति प्रणाली को सुदृढ़ बनाना: तदर्थ प्रवर समितियों और स्थायी समितियों को संस्थागत बनाना तथा विशेषज्ञों व हितधारकों की सहभागिता को सक्षम बनाना, अधिक सूचित, साक्ष्य-आधारित कानून बनाने, नीतिगत अंतरालों को कम करके उत्पादकता बढ़ाने, जाँच में सुधार करने एवं अधिक तीव्र, अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

- ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ावा देना: सभी विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिये राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) को लागू करना। नगालैंड नेवा को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है।

- नागरिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये कार्यवाही का सीधा प्रसारण सुनिश्चित करना।

- विधानमंडल द्वारा कानूनों की समीक्षा: कानूनों को बदलते सामाजिक संदर्भों के साथ विकसित होना चाहिये, जिससे उनकी निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये नियमित समीक्षा आवश्यक हो जाती है।

- उदाहरण के लिये, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उन उभरते साइबर अपराधों से निपटने के लिये संशोधन किया गया, जिनकी पहले कल्पना नहीं की गई थी।

- नियमित समीक्षा से जल्दबाजी में तैयार किये गए या राजनीति से प्रेरित कानूनों को सही करने में मदद मिलती है, जिससे कानूनी प्रभावकारिता और सार्वजनिक हित को बढ़ावा मिलता है।

- विधायी समीक्षा अनपेक्षित परिणामों की पहचान करने में भी मदद करती है तथा कानूनों को उनके इच्छित उद्देश्य और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सुनिश्चित करके जवाबदेही को बढ़ावा देती है।

- RTI और द्विभाषी पहुँच: विधानसभा की वेबसाइटों को नियमित रूप से विवादों, विधेयकों व रिपोर्टों से अद्यतन किया जाये। सामग्री को स्थानीय भाषाओं तथा अंग्रेज़ी दोनों में प्रकाशित किया जाये, ताकि विस्तृत पहुँच और बेहतर समझ सुनिश्चित हो सके।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: राज्य विधानसभाओं की निष्पादन क्षमता और निगरानी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कारणों की जाँच कीजिये और इस चुनौती से निपटने के लिये संस्थागत सुधार सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. प्निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच राजनीतिक संघर्ष को सुलझा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018) प्रश्न. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिये आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिये। राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना पुन: प्रख्यापित करने की वैधता पर चर्चा कीजिये। (2022) |