-

17 Dec 2024

सामान्य अध्ययन पेपर 1

इतिहास

दिवस- 14: प्रारंभिक तुर्की आक्रमणों के दौरान राजपूत राज्यों की पराजय के राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक कारणों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रारंभिक तुर्की आक्रमणों का संक्षिप्त संदर्भ प्रदान कीजिये।

- प्रारंभिक तुर्की आक्रमण के दौरान राजपूत राज्यों की हार के पीछे राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालिये।

- अंत में, बताइये कि आरंभिक तुर्की आक्रमणों ने किस प्रकार भारतीय राजनीति को नया रूप दिया।

परिचय:

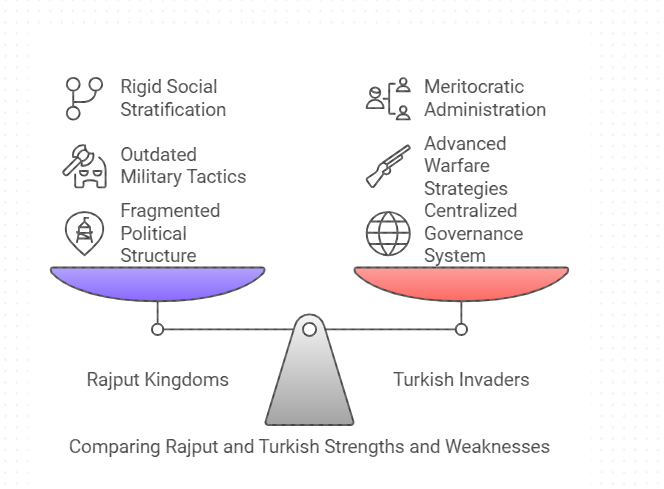

11वीं से 13वीं शताब्दी तक महमूद गज़नी और मुहम्मद गौरी जैसे लोगों के नेतृत्व में तुर्की के शुरुआती आक्रमणों ने भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अपनी वीरता और वीरता के लिये जाने जाने वाले राजपूत राज्य इन आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण उत्तरी भारत में इस्लामी शासन की स्थापना हुई। इस हार का कारण राजनीतिक विखंडन, पुरानी सैन्य रणनीतियों और गहरी सामाजिक चुनौतियों को माना जा सकता है।

मुख्य भाग:

राजनीतिक कारण

- राजपूत राज्यों का विखंडन: राजपूत शासक कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित थे, जैसे- अजमेर के चौहान, गुजरात के सोलंकी और मालवा के परमार।

- आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और एकजुटता की कमी ने राजपूतों को तुर्की आक्रमणकारियों के खिलाफ एक संगठित मोर्चा बनाने से रोका।

- उदाहरण के लिये, पृथ्वीराज चौहान के गहड़वालों के साथ संघर्ष ने मुहम्मद गौरी का प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता को कमज़ोर कर दिया।

- आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और एकजुटता की कमी ने राजपूतों को तुर्की आक्रमणकारियों के खिलाफ एक संगठित मोर्चा बनाने से रोका।

- केंद्रीकृत सत्ता का अभाव: तुर्की आक्रमणकारियों के विपरीत, जिनके पास एक केंद्रीकृत और सुसंगत प्रशासनिक संरचना थी, राजपूत सामंती प्रणाली में काम करते थे, जहाँ स्थानीय शासकों को महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी।

- इस विकेंद्रीकरण ने बाहरी खतरों के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न की।

- अल्पकालिक गठबंधन: राजपूत राज्यों के बीच गठबंधन अक्सर अस्थायी और तात्कालिक आवश्यकताओं से प्रेरित होते थे।

- उदाहरण के लिये, तराइन के पहले युद्ध (1191 ई.) के दौरान बने गठबंधन शीघ्र ही टूट गए, जिसके परिणामस्वरूप तराइन के दूसरे युद्ध (1192 ई.) में राजपूतों की स्थिति कमज़ोर हो गई।

सैन्य कारण

- पुरानी सैन्य रणनीति: राजपूत पारंपरिक युद्ध तकनीकों पर निर्भर थे, जैसे कि घुड़सवार हमले और द्वंद्वयुद्ध, जो तुर्कों की उन्नत युद्ध रणनीतियों की अपेक्षा प्रभावी साबित नहीं हुए।

- तुर्कों ने घुड़सवार तीरंदाज़ों का उपयोग किया, पीछे हटने का नाटक किया तथा समन्वित हमले किये, जिससे उन्हें सामरिक लाभ मिला।

- यह तकनीकी अंतर प्रमुख किलों और शहरों की घेराबंदी के दौरान स्पष्ट हो गया।

- व्यक्तिगत वीरता पर अत्यधिक ज़ोर: राजपूतों ने व्यक्तिगत वीरता और अनुष्ठानिक युद्ध पर महत्त्वपूर्ण ज़ोर दिया।

- इस ध्यान ने अक्सर एकजुट और रणनीतिक सैन्य अभियानों की आवश्यकता को कमज़ोर कर दिया, जैसा कि तराइन के दूसरे युद्ध में देखा गया, जहाँ व्यक्तिगत वीरता एकीकृत नेतृत्व की कमी की भरपाई नहीं कर सकी।

- नौसैनिक शक्ति का अभाव: राजपूतों के पास नौसैनिक शक्ति का अभाव था, जिसके कारण उनके तटीय क्षेत्र खुले रह गए और वे तुर्कों की आपूर्ति लाइनों को बाधित करने में असफल रहे।

- यह दक्षिण भारत के चोलों से एकदम विपरीत था, जिनके पास एक सशक्त नौसेना थी और जो बाहरी आक्रमणों का प्रतिरोध करने के लिये बेहतर ढंग से सुसज्जित थे।

सामाजिक कारण

- जाति और सामाजिक स्तरीकरण: कठोर जाति व्यवस्था ने रक्षा और राज्य निर्माण में निचली जातियों तथा हाशिये के समूहों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया।

- इस बहिष्कार ने संकट के समय में समाज के व्यापक वर्ग को संगठित करने की राजपूतों की क्षमता को कमज़ोर कर दिया।

- आम जनता की उपेक्षा: तुर्कों के विपरीत, जिन्होंने योग्यता आधारित प्रणाली का पालन किया और अपने प्रशासन एवं सेना में विविध प्रतिभाओं को शामिल किया, राजपूत कुलीन वर्ग पर बहुत अधिक निर्भर थे।

- आम लोगों की इस उपेक्षा ने उनकी समग्र शक्ति को सीमित कर दिया।

निष्कर्ष

तुर्की आक्रमणों के दौरान राजपूतों की हार राजनीतिक फूट, पुरानी सैन्य प्रथाओं और सामाजिक चुनौतियों के कारण हुई, जबकि तुर्कों की बेहतर रणनीति एवं एकजुट नेतृत्व ने उनकी सफलता सुनिश्चित की, जिससे उत्तरी भारत में इस्लामी शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ।