विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस

प्रिलिम्स के लिये:NTDs के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मेन्स के लिये:उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से निपटने हेतु भारत के प्रयास। |

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस (NTD) मनाया जाता है। इसे 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (2021) में घोषित किया गया था।

- इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया।

- विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की निर्णय लेने वाली संस्था है।

प्रमुख बिंदु

- उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD):

- NTD संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिये पर रहने वाले समुदायों में सबसे सामान्य है।

- ये रोग विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसे- वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ और परजीवी के कारण होते हैं।

- NTD विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ लोगों के पास स्वच्छ पानी या मानव अपशिष्ट के निपटान के सुरक्षित तरीकों तक पहुँच नहीं है।

- आमतौर पर इन बीमारियों के अनुसंधान और उपचार के लिये तपेदिक, एचआईवी-एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में कम धन आवंटित होता है।

- NTD के उदाहरण हैं: सर्पदंश का ज़हर, खुजली, जम्हाई, ट्रेकोमा, लीशमैनियासिस और चगास रोग आदि।

- NTDs पर लंदन उद्घोषणा:

- इसे NTDs के वैश्विक भार को वहन करने के लिये 30 जनवरी, 2012 को अपनाया गया था।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अधिकारी, प्रमुख वैश्विक दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कई राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिनिधियों ने लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में इन बीमारियों को समाप्त करने का संकल्प लिया।

- वर्ष 2021-2030 के लिये WHO का नया रोडमैप:

- प्रक्रिया से लेकर प्रभाव को मापने तक।

- रोग-विशिष्ट योजना और प्रोग्रामिंग से लेकर सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्य तक।

- बाह्य रूप से संचालित एजेंडे से लेकर देश के स्वामित्व वाले और सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों तक।

- NTD परिदृश्य:

- NTDs वैश्विक स्तर पर एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं।

- ये रोग रोकथाम योग्य एवं उपचार योग्य हैं। हालाँकि ये रोग और गरीबी एवं पारिस्थितिक तंत्र के साथ इनके जटिल अंतर्संबंध विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों का कारण बने हुए हैं।

- कुल 20 NTDs हैं, जो दुनिया भर में 1.7 बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं।

- कालाज़ार और लसीका फाइलेरिया जैसे परजीवी रोगों समेत भारत में कम-से-कम 11 ऐसे रोग मौजूद हैं, जिनसे देश भर में लाखों लोग प्रभावित होते हैं, इनमें प्रायः अधिकतर लोग गरीब एवं संवेदनशील वर्ग से हैं।

- NTDs वैश्विक स्तर पर एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं।

- भारतीय परिदृश्य:

- वर्ष 2021 में कालाज़ार के मामलों की अधिक व्यापकता के साथ-साथ बेहतर निगरानी और परीक्षण की स्थिति देखी गई।

- वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में इस प्रकार के रोग के 35% कम मामले सामने आए और सभी रिपोर्ट किये गए मामलों का पूर्ण उपचार किया गया।

- भारत में कालाज़ार रोग खत्म होने की कगार पर है, 99% ‘कालाज़ार स्थानिक ब्लॉकों’ ने अपने-अपने उन्मूलन लक्ष्य हासिल कर लिये हैं।

- NTDs को समाप्त करने के लिये भारतीय पहल:

- NDTs के उन्मूलन की दिशा में गहन प्रयासों के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में ‘लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग के तीव्र उन्मूलन की कार्य-योजना’ (APELF) शुरू की गई थी।

- वर्ष 2005 में भारत, बांग्लादेश और नेपाल की सरकारों द्वारा सबसे संवेदनशील आबादी के शीघ्र रोग निदान और उपचार में तेज़ी लाने और रोग निगरानी में सुधार एवं कालाज़ार को नियंत्रित करने के लिये WHO समर्थित एक क्षेत्रीय गठबंधन का गठन किया गया है।

- भारत पहले ही कई अन्य NDTs को समाप्त कर चुका है, जिसमें गिनी वर्म, ट्रेकोमा और यॉज़ शामिल हैं।

- जन औषधि प्रशासन (Mass Drug Administration) जैसे निवारक तरीकों को समय-समय पर स्थानिक क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, जिसके द्वारा ज़ोखिम वाले समुदायों को फाइलेरिया रोधी (Anti-filaria) दवाएँ मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

- सैंडफ्लाई प्रजनन (Sandfly Breeding) को रोकने के लिये स्थानिक क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर अवशिष्ट छिड़काव जैसे वेक्टर जनित रोकथाम उपाय किये जाते हैं।

- सरकार लिम्फोएडेमा (Lymphoedemaa) और हाइड्रोसील Hydrocele) से प्रभावित लोगों के लिये रुग्णता प्रबंधन एवं विकलांगता रोकथाम भी सुनिश्चित करती है।

- केंद्र और राज्य सरकारों ने कालाज़ार (Kala-Azar) और इसकी अगली कड़ी (ऐसी स्थिति जो पिछली बीमारी या चोट का परिणाम है) से पीड़ित लोगों के लिये वेतन मुआवज़ा योजनाएँ (wage compensation schemes) शुरू की हैं, जिन्हें पोस्ट-कालाज़ार डर्मल लीशमैनियासिस (Post-Kala Azar Dermal Leishmaniasis) के रूप में भी जाना जाता है।

आगे की राह

- भारत NTDs के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक राष्ट्र के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन इस दिशा में सफलता के लिये उचित साहसिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, शुद्ध पानी, स्वच्छता के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण इन विविध NTDs को खत्म करने हेतु आवश्यक है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

आर्थिक सर्वेक्षण 2022

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक डेटा, महत्त्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली, आर्थिक सर्वेक्षण, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विभिन्न सरकारी योजनाएँ। मेन्स के लिये:वृद्धि एवं विकास, मौद्रिक नीति, योजना, पूंजी बाज़ार, राजकोषीय नीति, बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी, समावेशी विकास, आर्थिक सर्वेक्षण, संबंधित चिंताएँ, सुझाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात् वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पेश किया गया।

- इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण का केंद्रीय विषय ‘त्वरित दृष्टिकोण’ है।

- इस वर्ष का सर्वेक्षण देश में ढाँचागत विकास को दर्शाने हेतु उपग्रह और भू-स्थानिक डेटा के उपयोग को उजागर करने के लिये विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करता है।

क्या होता है ‘आर्थिक सर्वेक्षण’?

- भारत का ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज़ है।

- इसे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटा का आधिकारिक और अद्यतन स्रोत माना जाता है।

- यह एक प्रकार की रिपोर्ट है, जिसमें सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, साथ ही सरकार इसमें अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों का अनुमान लगाती है और उनके संभावित समाधान प्रस्तुत करती है।

- इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।

- इसे प्रायः संसद में केंद्रीय बजट पेश किये जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

- भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। वर्ष 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख बिंदु

- अर्थव्यवस्था की स्थिति (GDP वृद्धि):

- वर्ष 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3 प्रतिशत (प्रारंभिक अग्रिम अनुमान) बढ़ने का अनुमान है।

- वर्ष 2022-23 में ‘सकत घरेलू उत्पाद’ की विकास दर 8-8.5 प्रतिशत रह सकती है।

- वर्ष 2022-23 से संबंधित यह अनुमान ‘विश्व बैंक’ और ‘एशियाई विकास बैंक’ की क्रमश: 8.7 एवं 7.5 प्रतिशत जीडीपी विकास की संभावना के अनुरूप है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हालिया ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ अनुमान के अनुसार, वर्ष 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9 प्रतिशत और 2023-24 में 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी तीन वर्ष तक दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।

- उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, सतत् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि के संयोजन से वर्ष 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता में संभावित संकुचन (Tapering) के विरुद्ध भारत को पर्याप्त समर्थन मिलेगा।

- ‘संकुचन’ मात्रात्मक सहजता (QE) नीतियों का एक सैद्धांतिक रिवर्सल है, जो एक केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है और जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

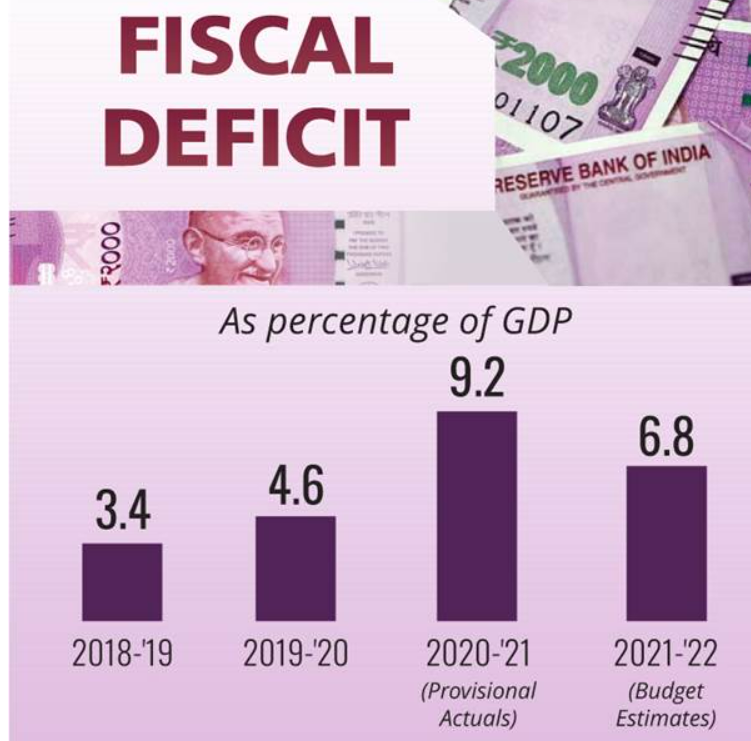

- राजकोषीय विकास:

- सतत् राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति के परिणामस्वरूप अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2 प्रतिशत के स्तर पर सीमित रखने में सफलता मिली है।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान- 9.6 प्रतिशत की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों (अप्रैल-नवंबर, 2021) में 67.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

- वर्ष-दर-वर्ष (YoY) आधार पर अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान सकल कर-राजस्व में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

- यह वर्ष 2019-20 के महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है।

- ‘कर राजस्व’ केंद्र सरकार के ‘प्राप्ति बजट’ का वह हिस्सा है, जो स्वयं केंद्रीय बजट के ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ का एक हिस्सा होता है।

- अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान ‘पूंजीगत व्यय’ में 13.5% (YoY) की वृद्धि हुई है, जिसमें मुख्य तौर पर बुनियादी ढाँचा-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- कोविड-19 के चलते ऋण में बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का ऋण बढ़कर जीडीपी का 59.3 प्रतिशत हो गया, जो कि वर्ष 2019-20 में जीडीपी के 49.1 प्रतिशत के स्तर पर था। हालाँकि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें गिरावट आने का अनुमान है।

- कर राजस्व और सरकारी नीतियों ने ‘अतिरिक्त राजकोषीय नीति हस्तक्षेप हेतु एक अवसर’ प्रदान किया है।

- पूंजीगत व्यय पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में संकेत दिया गया है कि सरकार चालू वर्ष (2021-22) के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

- बाह्य क्षेत्र:

- भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात ने बेहतरीन रिकवरी की है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह कोविड महामारी से पहले के स्तरों से अत्यधिक हो गया है।

- पर्यटन से कमज़ोर राजस्व के बावजूद प्राप्तियों और भुगतान के महामारी से पहले के स्तरों पर पहुँचने के साथ सकल सेवाओं में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

- विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी, सकल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी, बैंकिंग पूंजी में सुधार और अतिरिक्त विशेष आहरण अधिकार (SDR) आवंटन के आधार पर वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर 65.6 बिलियन डॉलर हो गया है।

- नवंबर, 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद भारत चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था।

- मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थताः

- समग्र प्रणाली में ‘तरलता’ अधिशेष की स्थिति बनी रही।

- वर्ष 2021-22 में रेपो दर 4 प्रतिशत पर बनी रही।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि प्रदान करने के लिये सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम और विशेष दीर्घकालिक रेपो संचालन जैसे विभिन्न उपाय किये।

- वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली ने अच्छी तरह से महामारी के आर्थिक प्रभाव का सामना किया हैः

- वर्ष 2021-22 में वार्षिक आधार पर ऋण वृद्धि अप्रैल, 2021 के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 31 दिसंबर, 2021 तक 9.2 प्रतिशत हुई।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कुल अनुत्पादक अग्रिम अनुपात 2017-18 के अंत के 11.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर, 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया।

- समान अवधि के दौरान शुद्ध अनुत्पादक अग्रिम अनुपात 6 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत हो गया।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी-जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात वर्ष 2013-14 के 13 प्रतिशत से बढ़ते हुए सितंबर, 2021 के अंत में 16.54 प्रतिशत रहा।

- सितंबर, 2021 में समाप्त होने वाली अवधि के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु परिसंपत्तियों और इक्विविटी पर रिटर्न सकारात्मक बना रहा।

- पूंजी बाज़ारों के लिये असाधारण वर्षः

- अप्रैल-नवंबर, 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से 89,066 करोड़ रुपए अर्जित किये गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है।

- समग्र प्रणाली में ‘तरलता’ अधिशेष की स्थिति बनी रही।

- मूल्य तथा मुद्रास्फीतिः

- औसत शीर्ष सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में सुधरकर 5.2 प्रतिशत हुई, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में यह 6.6 प्रतिशत थी।

- खुदरा स्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण आई। 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी।

- वर्ष के दौरान प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन ने अधिकतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखा। दालों और खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने के लिये सक्रिय कदम उठाए गए।

- सैंट्रल एक्साइज़ में कमी तथा बाद में अधिकतर राज्यों द्वारा मूल्यवर्द्धित कर में कटौती से पेट्रोल तथा डीज़ल की कीमतों में सुधार लाने में मदद मिली।

- थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान 12.5 प्रतिशत बढ़ी।

- ऐसा निम्नलिखित कारणों से हुआः

- पिछले वर्ष में निम्न आधार

- आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी

- कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि तथा अन्य आयातित वस्तुओं और

- उच्च माल ढुलाई लागत

- सीपीआई-सी तथा डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के बीच अंतर: मई, 2020 में यह अंतर शीर्ष पर 9.6 प्रतिशत रहा। लेकिन इस वर्ष खुदरा मुद्रास्फीति के दिसंबर, 2021 की थोक मुद्रास्फीति के 8.0 प्रतिशत के नीचे आने से इस अंतर में उलटफेर हुआ।

- इस अंतर की व्याख्या निम्नलिखित कारकों द्वारा की जा सकती हैः

- बेस प्रभाव के कारण अंतर

- दो सूचकांकों के स्कोप तथा कवरेज में अंतर

- मूल्य संग्रह

- कवर की गई वस्तुएँ

- वस्तु भारों में अंतर तथा

- आयातित कच्चे माल की कीमत ज़्यादा होने के कारण डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति संवेदी हो जाती है।

- डब्ल्यूपीआई में बेस प्रभाव की क्रमिक समाप्ति से सीपीआई-सी तथा डब्ल्यूपीआई में अंतर कम होने की आशा की जाती है।

- सतत् विकास तथ जलवायु परिवर्तन:

- नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधरकर 66 हो गया, जबकि यह 2019-20 में 60 तथा 2018-19 में 57 था।

- फ्रंट रनर्स (65-99 स्कोर) की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बढ़ी, जो 2019-20 में 10 थी।

- नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र ज़िला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 ज़िले फ्रंट रनर्स तथा 39 ज़िले परफॉर्मर रहे।

- भारत, विश्व में दसवाँ सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है।

- वर्ष 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा।

- अगस्त, 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2021 अधिसूचित किये गए, जिनका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त करना है।

- प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये विस्तारित उत्पादक दायित्व पर प्रारूप विनियमन अधिसूचित किया गया।

- गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की अनुपालन स्थिति 2017 में 39 प्रतिशत से सुधर कर 2020 में 81 प्रतिशत हो गई।

- उत्सर्जित अपशिष्ट में वर्ष 2017 के दैनिक रूप से 349.13 मिलियन लीटर से वर्ष 2020 में 280.20 मिलियन लीटर की कमी आई।

- प्रधानमंत्री ने नवंबर, 2021 में ग्लास्गो में आयोजित COP-26 के राष्ट्रीय वक्तव्य के हिस्से के रूप में उत्सर्जन में कमी लाने के लिये वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने वाले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की।

- एक शब्द ‘LIFE’ (पर्यावरण के लिये जीवनशैली) प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए बिना सोचे-समझे तथा विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्ण तथा जान-बूझकर उपयोग करने का आग्रह किया गया है।

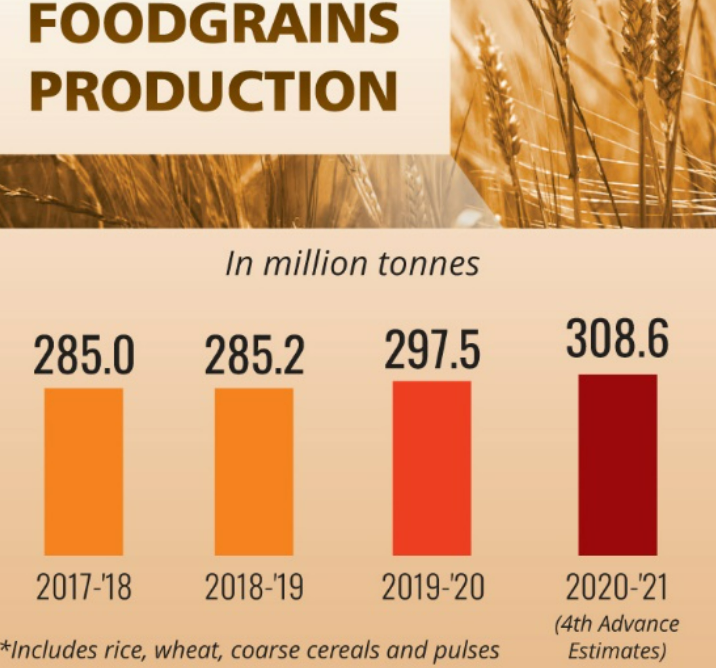

- कृषि तथा खाद्य प्रबंधनः

- पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्द्धन में 18.8 प्रतिशत (2021-22) की महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई, इस तरह वर्ष 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्ष 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति का उपयोग फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिये किया जा रहा है।

- वर्ष 2014 की ‘एसएएस रिपोर्ट’ की तुलना में नवीनतम ‘सिचुएशन असेसमेंट सर्वे’ (एसएएस) में फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन सहित संबंधित क्षेत्र तेज़ी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में संपूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं।

- वर्ष 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ा रहा।

- सरकार सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिये समर्थन और बुनियादी ढाँचे के विकास, रियायती परिवहन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण को सहायता प्रदान करती है।

- सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है।

- उद्योग और बुनियादी ढाँचा:

- अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) बढ़कर 17.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया है, जो अप्रैल-नवंबर, 2020 में (-)15.3 प्रतिशत था।

- भारतीय रेलवे के लिये पूंजीगत व्यय वर्ष 2009-2014 के दौरान 45,980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 155,181 करोड़ रुपए हो गया और वर्ष 2021-22 में इसे 215,058 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, इस प्रकार इसमें वर्ष 2014 के स्तर की तुलना में पाँच गुना बढ़ोतरी हुई है।

- वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है जो वर्ष 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी, इस प्रकार इसमें 30.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

- बड़े कॉरपोरेट के बिक्री अनुपात से निवल लाभ वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में महामारी के बावजूद 10.6 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुँच गया है। (आरबीआई अध्ययन )

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के शुभारंभ से लेन-देन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ-साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी।

- सेवाएँ:

- सकल मूल्य वर्द्धित (Gross Value Added):

- जीवीए (GVA) की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में पूर्व-महामारी स्तर को पार कर लिया है।

- व्यापार, परिवहन आदि जैसे कॉन्टेक्ट इंटेन्सिव सेक्टरों का GVA अभी भी पूर्व-महामारी स्तर से नीचे बना हुआ है।

- समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 2021-22 में 8.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Invest):

- वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त किया जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54 प्रतिशत है।

- सुधार:

- प्रमुख सरकारी सुधारों में आईटी-बीपीओ (IT-BPO) क्षेत्र में टेलिकॉम विनियमों को हटाना और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिये अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना शामिल है।

- निर्यात:

- सेवा निर्यात ने वर्ष 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में पूर्व-महामारी स्तर को पार कर लिया और इसमें वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सॉफ्टवेयर व आईटी सेवा निर्यात के लिये वैश्विक मांग से इसमें मज़बूती आई है।

- स्टार्ट-अप्स:

- भारत अब अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप्स इकोसिस्टम बन गया है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप् की संख्या वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14 हज़ार से अधिक हो गई है जो वर्ष 2016-17 में केवल 735 थी।

- 44 भारतीय स्टार्ट-अप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया, इससे यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स की कुल संख्या 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में हैं।

- सकल मूल्य वर्द्धित (Gross Value Added):

- सामाजिक बुनियादी ढाँचा और रोज़गार:

- रोज़गार:

- अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोज़गार सूचकांक वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व-महामारी स्तर पर आ गए हैं।

- मार्च, 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PFLS) आँकड़ों के अनुसार, महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोज़गार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक वापस आ गए हैं।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आँकड़ों के अनुसार, दूसरी कोविड-19 लहर के दौरान रोज़गारों का औपचारीकरण जारी रहा। कोविड-19 की पहली लहर की तुलना में रोज़गारों के औपचारीकरण पर कोविड का प्रतिकूल प्रभाव कम रहा है।

- सामाजिक अवसंरचना:

- सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य) पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का व्यय जो वर्ष 2014-15 में 6.2 प्रतिशत था, वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार:

- कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2019-21 में घटकर 2 हो गई, जो वर्ष 2015-16 में 2.2 थी।

- शिशु मृत्यु दर (IMR), पाँच वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है और अस्पतालों/प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-21 में सुधार हुआ है।

- जल जीवन मिशन के तहत 83 ज़िले ‘हर घर जल’, प्रदान करने वाले ज़िले बन गए हैं।

- महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रम के लिये बफर उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MNREGS) के लिये निधियों का अधिक आवंटन।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा केंद्रीय बजट वर्ष 2021-22 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मज़बूत करने और ज़रूरतों को पूरा करने तथा उभरती बीमारियों का पता लगाने व उनका इलाज़ करने के लिये नए संस्थान बनाने हेतु एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की गई है।

- भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जो कोविड-19 के टीके तैयार कर रहे हैं। देश ने भारत में बने दो कोविड-19 टीकों के साथ शुरुआत की। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन (COVAXIN), भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित और निर्मित की गई थी।

- टीकाकरण की प्रगति को न केवल स्वास्थ्य प्रतिक्रिया संकेतक के रूप में देखा जाना चाहिये, बल्कि बार-बार महामारी की लहर के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के खिलाफ एक बफर के रूप में भी देखा जाना चाहिये।

- रोज़गार:

स्रोत: पी.आई.बी.

रिवर्स रेपो सामान्यीकरण

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो सामान्यीकरण, मौद्रिक नीति सामान्यीकरण। मेन्स के लिये:मौद्रिक नीति, वृद्धि एवं विकास, रिज़र्व बैंक और इसके मौद्रिक नीति उपकरण। |

चर्चा में क्यों?

हाल की एक रिपोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि भारत में रिवर्स रेपो सामान्यीकरण के लिये स्थितियाँ काफी अनुकूल हैं।

- पुनर्खरीद समझौता (रेपो) और रिवर्स रेपो समझौता भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु उपयोग किये जाने वाले दो प्रमुख उपकरण हैं।

- मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिये केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरण मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं।

|

मात्रात्मक उपकरण |

आधार |

गुणात्मक उपकरण |

|

ये मौद्रिक नीति के ऐसे उपकरण हैं जो अर्थव्यवस्था में धन/ऋण की समग्र आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। |

अर्थ |

इन उपकरणों का उपयोग ऋण को विनियमित करने के लिये किया जाता है। |

|

नियंत्रण के पारंपरिक तरीके |

वैकल्पिक नाम |

नियंत्रण के चयनात्मक तरीके |

|

उपकरण |

|

रेपो और रिवर्स रेपो दर क्या है?

- परिचय

- रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक) किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है।

- रिवर्स रेपो वह ब्याज दर है जिस दर पर रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है जब वे अपनी अतिरिक्त ‘तरलता’ (पैसा) रिज़र्व बैंक के पास रखते हैं। इस प्रकार रिवर्स रेपो दर, रेपो के ठीक विपरीत होती है।

- महत्त्व:

- सामान्य परिस्थितियों में जब अर्थव्यवस्था स्वस्थ गति से बढ़ रही होती है, तो रेपो दर अर्थव्यवस्था में बेंचमार्क ब्याज दर बन जाती है।

- ऐसा इसलिये है क्योंकि यह सबसे कम ब्याज दर होती है जिस पर धन उधार लिया जा सकता है। जैसे कि रेपो दर अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिये न्यूनतम ब्याज दर है, चाहे वह कार ऋण की दर हो या गृह ऋण या सावधि जमा आदि पर अर्जित ब्याज दर।

- जब आरबीआई बाज़ार में अधिक-से-अधिक तरलता उत्पन्न करता है फिर भी कोई नया ऋण लेने वाला नहीं होता है, बैंक भी उधार देने के इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में नए ऋणों की कोई वास्तविक मांग नहीं है।

- ऐसी स्थिति में रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट में स्थानांतरित किया जाता है क्योंकि बैंकों को तब आरबीआई से पैसा उधार लेने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है।

- वे अपनी अतिरिक्त तरलता को आरबीआई के पास रखने में अधिक रुचि रखते हैं और इसी तरह रिवर्स रेपो अर्थव्यवस्था में वास्तविक बेंचमार्क ब्याज दर बन जाता है।

रिवर्स रेपो सामान्यीकरण:

- परिचय:

- इसका मतलब है कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा यानी एक या दो चरणों में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा।

- बढ़ती मुद्रास्फीति के समक्ष दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंकों ने या तो ब्याज दरों में वृद्धि की है या संकेत दिया है कि वे जल्द ही ऐसा करेंगे।

- भारत में भी यह उम्मीद की जा रही है कि RBI रेपो रेट बढ़ाएगा लेकिन उससे पहले उम्मीद की जा रही है कि RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा और दोनों दरों के बीच के अंतर को कम करेगा।

- महत्त्व:

- सामान्यीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है।

- हालाँकि यह न केवल अतिरिक्त तरलता को कम करेगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दरों के रूप में उभरकर सामने आएगा।

- इस प्रकार यह उपभोक्ताओं के बीच धन की मांग को कम कर देता है (क्योंकि यह सिर्फ बैंक में पैसा रखने हेतु अधिक उपयुक्त है) और व्यवसायों के लिये नए ऋण उधार लेना महँगा बना देता है।

मौद्रिक नीति सामान्यीकरण क्या है?

- RBI सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिये अर्थव्यवस्था की कुल धनराशि में परिवर्तन करता रहता है, जैसे- जब RBI आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है तो वह तथाकथित "लचीली मौद्रिक नीति" अपनाता है।

- ऐसी नीति के दो भाग होते हैं:

- अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना: यह बाज़ार से सरकारी बॉण्ड की खरीद कर ऐसा करता है। जैसे ही आरबीआई इन बॉण्डों की खरीद करता है, यह बॉण्डधारकों को पैसा वापस कर देता है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा का प्रवाह सुनिश्चित करता है।

- ब्याज दर कम करना: दूसरा जब आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है तो वह ब्याज दर भी कम कर देता है इस दर को रेपो दर कहा जाता है।

- जिस ब्याज दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, उस दर पर आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों (और शेष बैंकिंग प्रणाली) से उम्मीद होती है कि बदले में बैंक ब्याज दरों को कम करने के लिये प्रेरित होंगे।

- कम ब्याज दर और अधिक तरलता दोनों एक साथ अर्थव्यवस्था में खपत एवं उत्पादन दोनों को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं।

- ऐसे में एक उपभोक्ता को बैंक के पास अपना पैसा रखने के लिये कम भुगतान करना होगा जो वर्तमान खपत को प्रोत्साहित करता है। फर्मों और उद्यमियों के लिये एक नया उद्यम शुरू करने हेतु इस स्थिति में पैसे उधार लेना अधिक समझदारी का काम है क्योंकि ब्याज दरें कम होती हैं।

- "कठोर मौद्रिक नीति" (Tight Monetary Policy) एक लचीली मौद्रिक नीति (Loose Monetary Policy) के विपरीत होती है इसमें आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है और बॉण्ड की विक्री करके ( सिस्टम से पैसा निकालकर) अर्थव्यवस्था से तरलता को कम किया जाता है।

- जब किसी केंद्रीय बैंक को लगता है कि एक लचीली मौद्रिक नीति प्रतिउत्पादक बनने लगी है (उदाहरण के लिये जब यह उच्च मुद्रास्फीति दर की ओर ले जाती है) तो केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को कठोर करके "नीति को सामान्य करता’’ (Normalises The Policy) है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

आर्थिक सर्वेक्षण 2022: चिंताएँ और सुझाव

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक सर्वेक्षण और उसके आँकड़े। मेन्स के लिये:आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश, सुझाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को संसद में पेश किया गया था।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022 की प्रमुख चुनौतियाँ:

- बढ़ी हुई मुद्रास्फीति:

- समीक्षा में कहा गया है कि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और धीमी आर्थिक वृद्धि ने मुद्रास्फीति के बढ़ने में योगदान दिया है। आगामी वित्तीय वर्ष (2022-23) में विकसित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलने से देश में पूंजी प्रवाह प्रभावित होने की संभावना है।

- वर्ष 2021-22 के दौरान ऊर्जा, खाद्य, गैर-खाद्य वस्तुओं और इनपुट कीमतों, आपूर्ति बाधाओं, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान एवं दुनिया भर में बढ़ती माल ढुलाई लागत में वृद्धि ने वैश्विक मुद्रास्फीति को रोक दिया।

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने वाले खर्च और महामारी के दौरान मांग में कमी के कारण भारत में "आयातित मुद्रास्फीति" (आयात की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति) स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- पूंजी में अस्थिरता (Volatility in Capital):

- आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने उस तरलता को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी जिसे आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने के लिये प्रोत्साहन चेक और शिथिल मौद्रिक नीति के रूप में महामारी के दौरान बढ़ाया गया था। उच्च मुद्रास्फीति ने महामारी संबंधी प्रोत्साहन को बंद कर दिया है।

- अगले वर्ष प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा तरलता की संभावित वापसी से वैश्विक पूंजी प्रवाह अधिक अस्थिर हो सकता है, सर्वेक्षण में कहा गया है कि यह पूंजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे भारत की विनिमय दर एवं धीमी आर्थिक वृद्धि पर दबाव पड़ सकता है।

- भारत के बड़े और बढ़ते आयात से भी भारत की विनिमय दर पर दबाव पड़ने की संभावना है यदि विकसित देशों द्वारा उत्प्रेरक उपकरणों की कमी होती है तो उसके परिणामस्वरूप भारत में पूंजी का प्रवाह कम हो सकता है।

- रोज़गार:

- बेरोज़गारी के स्तर और श्रम बल की भागीदारी दर पूर्व-महामारी के स्तर से भी गंभीर रहने के साथ नौकरियों की कमी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक चिंताओं में से एक है।

- PLFS के आंकड़ों के अनुसार, हालांकि बेरोज़गारी दर और श्रम बल की भागीदारी दर में महामारी की शुरुआत से पहले कुछ सुधार हुआ परंतु यह अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर तक नहीं पहुंँचा है।

प्रमुख सिफारिशें:

- सर्वेक्षण के तहत मुख्य रूप से उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, तकनीकी विकास, भू-राजनीति, जलवायु परिवर्तन और उसके संभावित अप्रत्याशित प्रभाव जैसे कारकों से प्रभावित कोविड के बाद की दुनिया की दीर्घकालिक अप्रत्याशितता से निपटने हेतु आपूर्ति-पक्ष की रणनीति विकसित करने पर ज़ोर देने का आह्वान किया गया है।

- यह ‘ऊर्जा के विविध स्रोतों के मिश्रित उपयोग का आह्वान करता है, जिनमें जीवाश्म ईंधन एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं", लेकिन साथ ही मांग पर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सौर पीवी एवं पवन फार्मों से होने वाले बिजली उत्पादन हेतु भंडारण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की भी बात की गई है।

- यह सरकार से पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से बदलाव की गति पर ध्यान केंद्रित करने के लिये कहता है; और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के लिये एक सहज ट्रांज़ीशन सुनिश्चित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है।

- इसके तहत सीमा पार दिवालियापन से संबंधित मुद्दे के लिये एक मानकीकृत ढाँचे का भी आह्वान किया गया है, क्योंकि ‘दिवाला और दिवालियापन संहिता’ (IBC) के पास वर्तमान में सीमा पार क्षेत्राधिकार वाली फर्मों के पुनर्गठन हेतु कोई मानक साधन नहीं है।

- यह ‘चरम अनिश्चितता’ के वातावरण में 80 उच्च आवृत्ति संकेतकों के साथ नीति निर्माण के लिये ‘तीव्र दृष्टिकोण’ के उपयोग को प्रस्तावित करता है।

- परियोजना प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विकास में प्रयुक्त यह दृष्टिकोण लगातार वृद्धिशील समायोजन करते हुए छोटे पुनरावृत्तियों में परिणामों का आकलन करता है। ये सभी सुझाव फीडबैक-आधारित निर्णय लेने हेतु "रियल-टाइम डेटा" की उपलब्धता पर आधारित हैं।

स्रोत: पी.आई.बी.

एनसीडब्ल्यू के दायरे का विस्तार

प्रिलिम्स के लिये:महिलाओं के कल्याण के लिये कानूनी ढांँचा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पृष्ठभूमि और जनादेश। मेन्स के लिये:देश में महिलाओं की बढ़ती ज़रूरतें, राष्ट्रीय महिला आयोग की पृष्ठभूमि और जनादेश। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW) का 30वांँ स्थापना दिवस (31 जनवरी) मनाया गया।

- प्रधानमंत्री के मुताबिक, देश में महिलाओं की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए एनसीडब्ल्यू का दायरा बढ़ाया जाना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय महिला आयोग के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता:

- नए भारत का विकास:

- आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) अभियान ने देश के विकास और महिलाओं की क्षमता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य किया है।

- यह परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana) में लगभग 70% महिला लाभार्थी शामिल हैं।

- देश में पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या में तीन गुना वृद्धि देखी गई है।

- इसी तरह वर्ष 2016 के बाद उभरे 60 हज़ार से ज़्यादा स्टार्टअप्स में से 45 फीसदी में कम-से-कम एक महिला निदेशक शामिल है।

- आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) अभियान ने देश के विकास और महिलाओं की क्षमता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य किया है।

- समाज में पुरानी सोच:

- कपड़ा से लेकर डेयरी उद्योग महिलाओं के कौशल और शक्ति के कारण आगे बढ़े हैं।

- भारत की अर्थव्यवस्था सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर निर्भर है, ऐसे में देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- हालाँकि यह खेदजनक है कि पुरानी सोच वाले लोगों के विचार से महिलाओं की भूमिकाएँ केवल घरेलू काम तक ही सीमित हैं।

- कपड़ा से लेकर डेयरी उद्योग महिलाओं के कौशल और शक्ति के कारण आगे बढ़े हैं।

- महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध:

- NCW ने सूचित किया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2021 के पहले आठ महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों में 46% की वृद्धि हुई थी।

- महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों में घरेलू हिंसा, विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न या दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार तथा बलात्कार का प्रयास और साइबर अपराध शामिल हैं।

NCW की पृष्ठभूमि और जनादेश:

- पृष्ठभूमि:

- भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति (CSWI) ने लगभग पाँच दशक पहले शिकायतों के निवारण की सुविधा एवं महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में तीव्रता लाने हेतु निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिये ‘राष्ट्रीय महिला आयोग’ की स्थापना की सिफारिश की थी।

- महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988-2000) सहित अन्य सभी समितियों और आयोगों ने महिलाओं के लिये एक शीर्ष निकाय के गठन की सिफारिश की।

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।

- आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को ‘जयंती पटनायक’ की अध्यक्षता में किया गया था।

- आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पांच अन्य सदस्य होते हैं। NCW के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

- जनादेश और कार्य:

- इसका प्राथमिक उद्देश्य उपयुक्त नीति निर्माण और विधायी उपायों के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम बनाना और जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता एवं समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना है।

- इसके कार्यों में शामिल हैं:

- महिलाओं के लिये संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।

- उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।

- शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना।

- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

- इसने बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त की हैं और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिये कई मामलों में स्वत: संज्ञान लिया है।

- इसने बाल विवाह, प्रायोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों के मुद्दे को उठाया और कानूनों की समीक्षा की, जैसे:

महिलाओं के कल्याण हेतु प्रमुख कानूनी ढाँचा:

- संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- मौलिक अधिकार:

- यह सभी भारतीयों को समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 15[1]) और महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा किये जाने वाले विशेष प्रावधानों (अनुच्छेद 15[3]) की गारंटी देता है।

- मौलिक कर्त्तव्य:

- अनुच्छेद 51(A) के तहत महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित अपमानजनक प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया है।

- मौलिक अधिकार:

- विधायी ढांँचा:

- महिलाओं से संबंधित योजनाएँ:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।

- वन स्टॉप सेंटर योजना।

- उज्ज्वला योजना।

- स्वाधार गृह (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक योजना)।

- नारी शक्ति पुरस्कार।

- महिला पुलिस स्वयंसेवक।

- महिला शक्ति केंद्र (MSK)।

- निर्भया।

आगे की राह

- NCW अधिनियम में संशोधन: वर्तमान भारत में महिलाओं की भूमिका में लगातार वृद्धि हो रही है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की भूमिका का विस्तार समय की आवश्यकता है।

- इस संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 को अधिक कठोर और प्रभावी बनाने के लिये इसमें संशोधन किया जाना चाहिये।

- इसके अलावा राज्य आयोगों को भी अपने दायरे का विस्तार करना चाहिये।

- विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना: बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कम उम्र में शादी बेटियों की शिक्षा व कॅरियर में बाधा न बने।

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करना: महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा समानता, विकास, शांति के साथ-साथ महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की पूर्ति में एक बाधा बनी हुई है।

- कुल मिलाकर सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) का वादा-’किसी को पीछे नहीं छोड़ना’, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त किये बिना पूरा नहीं किया जा सकता है।

- समग्र प्रयास: महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का समाधान केवल कानून के तहत अदालतों में ही नहीं किया जा सकता है बल्कि इसके लिये एक समग्र दृष्टिकोण और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना आवश्यक है।

- इसके लिये कानून निर्माताओं, पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक विभाग, अभियोजकों, न्यायपालिका, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, गैर-सरकारी संगठनों, पुनर्वास केंद्रों सहित सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।