विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि

प्रिलिम्स के लिये:विदेशी मुद्रा, व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बाहरी वाणिज्यिक ऋण, टेपरिंग, टेपर टैंट्रम, विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक, सुरक्षित ओवरनाइट रुपया दर, ट्रेज़री बिल पुनर्खरीद समझौता, AI के ज़िम्मेदार एवं नैतिक उपयोग हेतु ढाँचा, MuleHunter.AI। मेन्स के लिये:भारत के विदेशी मुद्रा भंडार एवं बैंकिंग प्रणाली को मज़बूत करने हेतु RBI की पहल। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आठ सप्ताह की गिरावट के बाद नवंबर 2024 में 658.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जो सितंबर 2024 में 704.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शिखर पर था) हो गया।

- RBI ने मज़बूत बैंकिंग प्रणाली के लिये विभिन्न पहलों से संबंधित योजनाओं का विकास किया है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम क्या हैं?

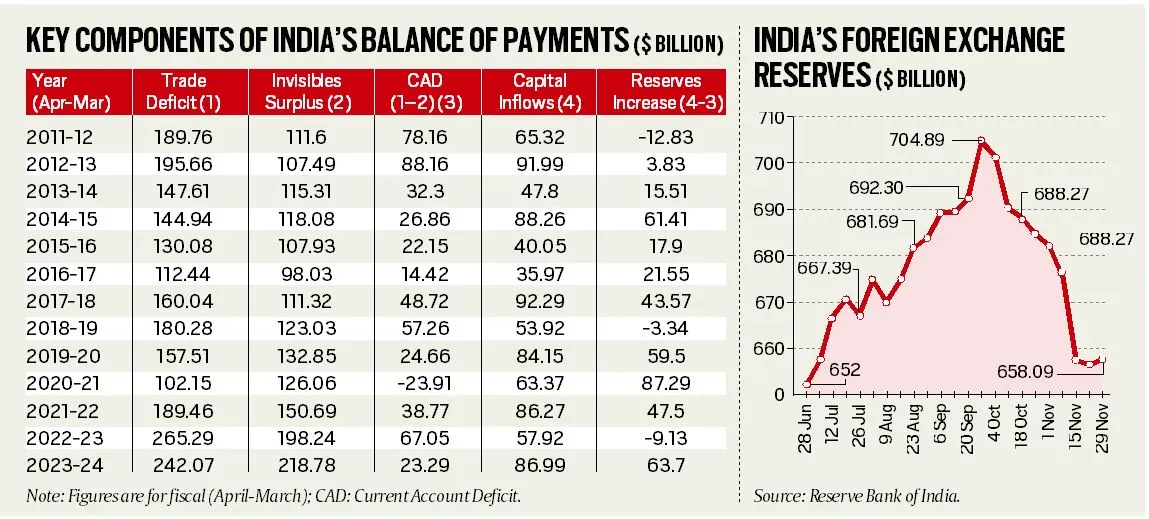

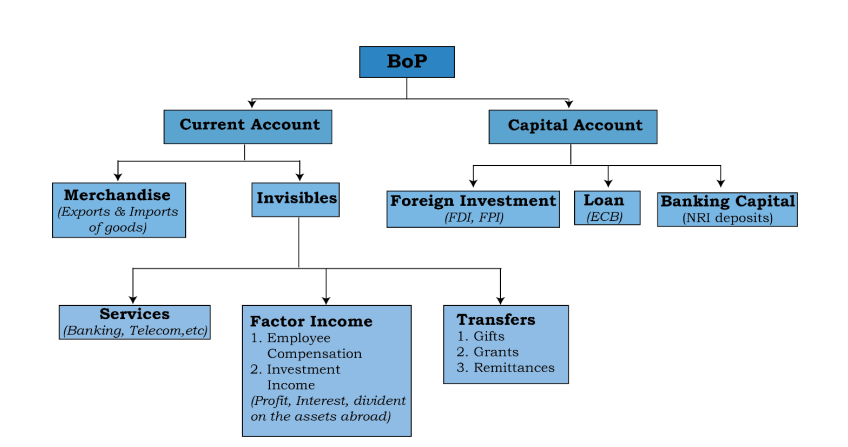

- विदेशी मुद्रा भंडार में उतार-चढ़ाव: विदेशी मुद्रा भंडार में उतार-चढ़ाव भारत के वस्तु व्यापार घाटा और सेवा निर्यात से आंतरिक रूप से संबंधित है।

- वाणिज्यिक व्यापार घाटा: भारत ऐतिहासिक रूप से वाणिज्यिक व्यापार घाटे में चल रहा है, जिसमें आयात (वर्ष 2023-24 में 683.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर) निर्यात (441.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक रहा, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 का व्यापार घाटा 242.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।

- सेवाएँ और प्रेषण: सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वर्ष 2011-12 के 60.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 142.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसे कोविड के बाद वैश्विक डिजिटलीकरण से बढ़ावा मिला।

- व्यक्तिगत धनप्रेषण वर्ष 2011-12 के 63.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 106.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

- चालू एवं पूंजी खाता स्थिति: चालू खाता घाटा (CAD) वर्ष 2011-12 के 78.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2023-24 में 23.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि वस्तु व्यापार घाटा लगातार बना हुआ है।

- पूंजी प्रवाह में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI), बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ECB) और NRI जमा शामिल हैं।

- इनमें से FDI प्रवाह को अधिक स्थिर माना जाता है जबकि अन्य तीन स्रोत या तो अस्थिर (FPI) या अल्पकालिक (ECB और NRI जमा) हैं और इनमें अचानक बहिर्वाह एवं निकासी की संभावना बनी रहती है।

- FDI और FPI रुझान: भारत में FDI प्रवाह वर्ष 2019-20 के 56.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2023-24 में 26.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

- वर्ष 2023-24 में शुद्ध FPI प्रवाह रिकॉर्ड 44.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा।

- भविष्य का दृष्टिकोण: FDI में उतार-चढ़ाव और अनिश्चित भू-राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद, इसकी स्थिति बहुत निराशाजनक नहीं है।

- वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 में अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा बॉण्ड खरीद में कटौती ( टेपिंग) के कारण पूंजी प्रवाह में कमी आई, जिससे रुपया में गिरावट आने के साथ विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई।

नोट: सेवाओं और धन प्रेषणों सहित "अदृश्य" खाते में लगातार अधिशेष रहने से वस्तु व्यापार घाटे के अंतराल को कम करने में सहायता मिली है।

- टेपरिंग शब्द का उपयोग वित्तीय क्षेत्र में पूंजी बाज़ारों को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली मौद्रिक प्रोत्साहन में कमी को दर्शाने के लिये किया जाता है। यह मात्रात्मक सहजता नीतियों के विपरीत है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है।

- वित्तीय बाज़ारों में टेपरिंग के कारण मंदी आ सकती है, जिसे "टेपर टैंट्रम" के नाम से जाना जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार क्या है?

- परिचय: विदेशी मुद्रा भंडार का आशय किसी केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित रखी गई परिसंपत्तियों से हैं।

- इसमें बैंक नोट, जमाएँ, बॉण्ड, ट्रेज़री बिल तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हो सकती हैं।

- वर्ष 1990-91 के आर्थिक संकट के बाद सी. रंगराजन और वाई.वी. रेड्डी समिति ने 12 महीने के आयात को कवर करने हेतु विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की सिफारिश की थी।

- घटक: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित शामिल हैं:

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA): एफसीए मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो और जापानी येन जैसी प्रमुख वैश्विक मुद्राओं से बनी होती है।

- स्वर्ण भंडार:विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को लंबे समय से एक प्रमुख आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में महत्त्व दिया जाता रहा है, जो स्थिरता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों प्रदान करता है।

- विशेष आहरण अधिकार (SDR): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा निर्मित एसडीआर, आरक्षित परिसंपत्तियाँ हैं, जो सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार का पूरक हैं।

- आईएमएफ के पास आरक्षित स्थिति: यह मुद्रा के आवश्यक कोटे का एक हिस्सा है, जिसे प्रत्येक सदस्य देश को आईएमएफ को प्रदान करना होता है।

आर्थिक स्थिरता में विदेशी मुद्रा भंडार की क्या भूमिका है?

- आर्थिक बफर: यह भंडार देशों को मंदी का प्रबंधन करने, मुद्रा को स्थिर करने तथा निवेशकों का विश्वास बनाए रखने में मदद करता है।

- व्यापार संतुलन: जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो यह भंडार देशों को व्यापार असंतुलन को कम करने में सक्षम बनाता है।

- मौद्रिक रणनीति: इससे रिज़र्व केंद्रीय बैंकों को मुद्रा मूल्य को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने तथा मौद्रिक नीतियों को लागू करने की अनुमति मिलती है।

- बाह्य दायित्वों की पूर्ति: पर्याप्त भंडार से देशों को बाह्य ऋण की पूर्ति में सहायता मिलती है, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता बढ़ती है।

- विनिमय दर प्रबंधन: केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करने, प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने तथा अस्थिरता को कम करने के लिये इस भंडार का उपयोग करते हैं।

- तरलता प्रावधान: इस भंडार से सुनिश्चित होता है कि कोई देश संकट के दौरान ऋण एवं आयात जैसे वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सके।

प्रभावी बैंकिंग प्रणाली हेतु RBI द्वारा हाल ही में कौन-सी पहल की गई हैं?

- FCNR(B) जमा: अधिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के क्रम में RBI ने विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक (FCNR (B)) खाता जमा पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

- FCNR(B) खाते विदेशी मुद्रा सावधि जमा हैं जिन्हें अनिवासी भारतीय, भारतीय बैंकों में खोल सकते हैं।

- SORR बेंचमार्क: RBI सभी सुरक्षित मुद्रा बाज़ार लेन-देन (जिसमें ओवरनाइट मार्केट रेपो और TREPS (ट्रेज़री बिल पुनर्खरीद समझौता) शामिल हैं) के आधार पर एक नए बेंचमार्क के रूप में सुरक्षित ओवरनाइट रुपया दर (SORR) शुरू करने की योजना बना रहा है।

- इससे ब्याज दर डेरिवेटिव बाज़ार को विकसित करने के साथ भारत में ब्याज दर बेंचमार्क की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

- बंधक-मुक्त कृषि ऋण: RBI ने प्रति उधारकर्त्ता बंधक-मुक्त कृषि ऋण सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है।

- AI पर पैनल: RBI वित्तीय क्षेत्र में AI के ज़िम्मेदार तथा नैतिक उपयोग (FREE-AI) हेतु फ्रेमवर्क की सिफारिश करने के क्रम में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि इसका नैतिक उपयोग सुनिश्चित होने के साथ इससे संबंधित जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।

- RBI ने बैंकों को म्यूल बैंक खातों का प्रबंधन करने में सहायता करने हेतु MuleHunter.AI नामक एक AI/ML-आधारित मॉडल विकसित किया है।

निष्कर्ष

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में आई गिरावट के बाद स्थिरता आ रही है। SORR की शुरूआत, FCNR(B) ब्याज दरों में वृद्धि तथा उन्नत AI समाधानों सहित RBI की रणनीतिक पहलों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को मज़बूत करने एवं इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: RBI द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के साथ कई नई पहलों की शुरूआत से भारत के वित्तीय क्षेत्र के अनुकूलन में किस प्रकार वृद्धि हो सकती है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020) 1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न: वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी (SEBI) व इरडा (IRDA) नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिये। (2013) |

SAARC का 40वाँ चार्टर दिवस

प्रिलिम्स के लिये:दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, यूरोपीय यूनियन (EU), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिम्सटेक मेन्स के लिये:दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद, SAARC में भारत की भूमिका और योगदान, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग। |

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

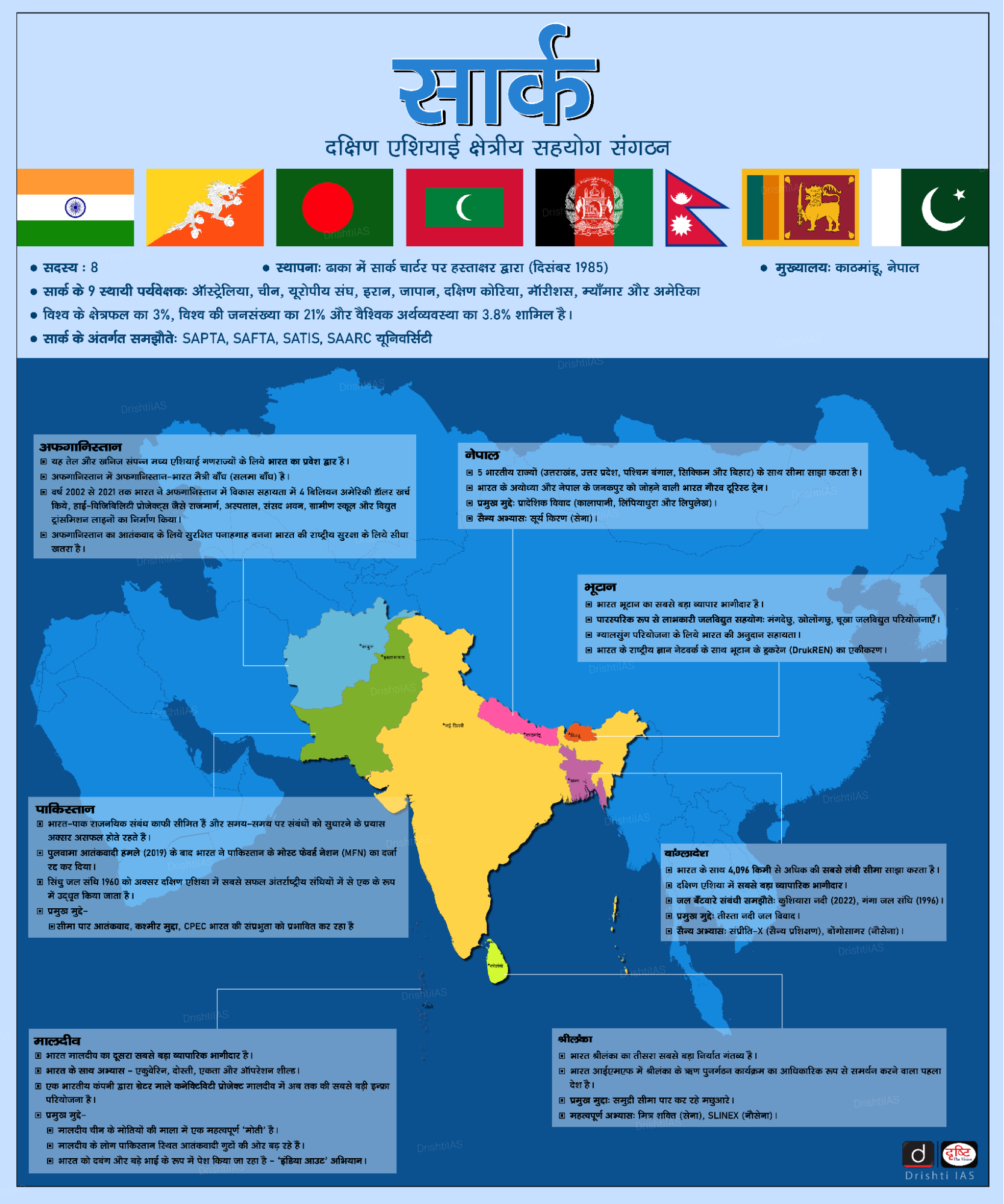

8 दिसंबर, 2024 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) ने अपना 40वाँ चार्टर दिवस मनाया। यह दिवस SAARC की स्थापना के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्या है?

- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग पर पहली बार एशियाई संबंध सम्मेलन (1947), बगुइओ सम्मेलन (1950) और कोलंबो पॉवर्स सम्मेलन (1954) में चर्चा की गई थी।

- SAARC की अवधारणा वर्ष 1980 में तब सामने आई जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्रीय सहयोग का प्रस्ताव रखा।

- SAARC की आधिकारिक स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी, जिसके 7 संस्थापक सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

- वर्ष 2007 में अफगानिस्तान 8वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ।

- उद्देश्य:

- दक्षिण एशिया में कल्याण को बढ़ावा देना तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

- आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेज़ी लाना।

- सदस्य राज्यों के बीच आत्मनिर्भरता और आपसी विश्वास को मज़बूत करना।

- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना।

- अन्य विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

- प्रमुख सिद्धांत: संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, अहस्तक्षेप, तथा सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेना।

- SAARC का महत्त्व: SAARC में वर्ष 2021 तक विश्व के भूमि क्षेत्र का 3% विश्व की जनसंख्या का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5.21% (4.47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल है।

- सहयोग का दायरा: SAARC के एजेंडे में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (South Asian Free Trade Area- SAFTA) शामिल है, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और यह वर्ष 2006 से प्रभावी है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में टैरिफ कम करना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है।

- SAARC एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस (SAARC Agreement on Trade in Services- SATIS) 2012 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय निवेश को बढ़ाना तथा सेवाओं में व्यापार को स्वतंत्र बनाना है।

आज के संदर्भ में SAARC की प्रासंगिकता क्या है?

- संवाद के लिये मंच: अपनी निष्क्रियता के बावजूद SAARC उन कुछ मंचों में से एक है जहाँ भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशियाई देश संवाद/बातचीत कर सकते हैं।

- समय-समय पर आयोजित शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और निर्धनता जैसे ज्वलंत क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं, भले ही कोई ठोस परिणाम न निकले।

- साझा क्षेत्रीय समाधान: सीमा पार आतंकवाद और महामारी जैसे मुद्दे सामूहिक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की मांग करते हैं।

- SAARC ने पहले भी कोविड-19 आपातकालीन कोष की स्थापना जैसी पहलों का समन्वय किया है, जिससे संकट के दौरान इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है।

- आर्थिक एकीकरण की संभावना: 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद और लगभग 1.8 बिलियन की आबादी के साथ, दक्षिण एशिया में महत्त्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है।

- व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये SAARC के ढाँचे, जैसे कि साफ्टा और सेवाओं में व्यापार पर SAARC समझौता, को अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता है।

- बाह्य ढाँचे पर अत्यधिक निर्भरता से बचना: सार्क की उपेक्षा करने से सदस्य राष्ट्रों को आसियान जैसे बाह्य मंचों या चीन के नेतृत्व वाली पहलों जैसे BRI पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है।

- SAARC दक्षिण एशिया को अपने विकास पथ पर नियंत्रण रखने का साधन प्रदान करता है।

SAARC में भारत का योगदान क्या है?

- SAARC शिखर सम्मेलन: भारत ने अठारह SAARC शिखर सम्मेलनों में से तीन की मेजबानी की है: दूसरा शिखर सम्मेलन बंगलुरु (1986), आठवाँ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली (1995) और 14 वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली (2007) में।

- तकनीकी सहयोग: भारत ने अपने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network- NKN) को श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों तक विस्तारित किया है, जिससे शैक्षिक तथा तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है।

- इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2017 में दक्षिण एशियाई उपग्रह (South Asian Satellite- SAS) लॉन्च किया, जो SAARC देशों को उपग्रह-आधारित सेवाएँ प्रदान करेगा।

- मुद्रा विनिमय व्यवस्था: वर्ष 2019 में भारत ने वित्तीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से SAARC सदस्यों के लिये मुद्रा विनिमय व्यवस्था में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के 'स्टैंडबाय स्वैप' को शामिल करने को मंज़ूरी दी थी।

- आपदा प्रबंधन: भारत गुजरात में SAARC आपदा प्रबंधन केंद्र की अंतरिम इकाई की मेजबानी करता है।

- यह केंद्र SAARC देशों में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिये नीतिगत सलाह, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU): भारत दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का घर है, जिसकी स्थापना 14 वें SAARC में अंतर-सरकारी समझौते के माध्यम से की गई थी।

- यह SAARC देशों के छात्रों और विद्वानों के लिये विश्व स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करता है।

SAARC को मजबूत बनाने में भारत की भूमिका

- नेतृत्व की भूमिका: सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत SAARC देशों के बीच क्षेत्रफल और जनसंख्या का 70% से अधिक हिस्सा बनाता है तथा लगभग सभी सदस्य देशों से रणनीतिक रूप से संबंधित हुआ है।

- SAARC उपग्रह और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये समर्थन जैसी पहल भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

- प्रस्तावित उपाय: भारत को कम विकसित SAARC देशों के लिये शुल्क मुक्त पहुँच जैसी एकतरफा रियायतें देना जारी रखना चाहिये।

- छोटे देशों को भी भारत की प्रगति को अपने लिये खतरा मानने के बजाय उसका लाभ अपने विकास के लिये उठाना चाहिये।

- BBIN मोटर वाहन समझौते जैसी क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को मज़बूत करना तथा उन्हें वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करना।

- भारत के लिये यह आवश्यक है कि वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना, साथ ही छोटे पड़ोसियों के बीच "बिग ब्रदर" की धारणा को भी नियंत्रित करना।

- क्वाड और हिंद-प्रशांत साझेदारी जैसे मंचों का उपयोग बाहरी दबावों को संतुलित करने और क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

- भारत पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिये बिम्सटेक का भी उपयोग कर सकता है।

- छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन-केंद्रित पहलों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।

SAARC के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- राजनीतिक तनाव एवं द्विपक्षीय संघर्ष: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा जनसंख्या के मामले में भारत और पाकिस्तान SAARC में प्रभावी भूमिका में हैं लेकिन आतंकवाद एवं क्षेत्रीय विवाद जैसे मुद्दों सहित इनके बीच तनावपूर्ण संबंध, सहयोग में बाधक हैं।

- सीमापार आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान की निष्क्रियता के कारण भारत ने वर्ष 2016 में 19वें SAARC शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप इसे स्थगित कर दिया गया।

- 18वाँ SAARC शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में काठमांडू में आयोजित किया गया था और इसके परिणामस्वरुप 36-सूत्रीय काठमांडू घोषणापत्र लाया गया था।

- बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहित कई सदस्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता तथा शासन संबंधी समस्याओं के कारण दीर्घकालिक क्षेत्रीय नियोजन में बाधा आती है।

- निम्न आर्थिक एकीकरण: SAARC देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय व्यापार उनके कुल व्यापार का केवल 5% है जबकि यूरोपीय संघ (EU) में यह 65% और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ में 26% है।

- SAFTA के सीमित कार्यान्वयन तथा उत्पाद विविधीकरण की कमी से आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ है।

- असममित विकास: भारत के प्रभुत्व से अक्सर इसे "बिग ब्रदर सिंड्रोम" की संज्ञा दिये जाने से छोटे देशों के बीच अविश्वास पैदा होता है।

- छोटे सदस्य देश अक्सर भारत को बहुत अधिक प्रभावशाली मानते हैं जिससे इनके द्वारा भारतीय पहलों का विरोध किया जाता है। इस धारणा से सामूहिक कार्रवाई हतोत्साहित होने के साथ चीन जैसी बाहरी शक्तियों पर निर्भरता में वृद्धि होती है।

- नेपाल, भूटान और मालदीव बुनियादी ढाँचे की कमी के साथ सीमित संसाधनों से ग्रस्त हैं।

- संस्थागत कमजोरियाँ: SAARC के चार्टर में निर्णयों हेतु सर्वसम्मति की आवश्यकता होने से कोई भी सदस्य प्रगतिशील मुद्दों से संबंधित प्रगति को रोक सकता है।

- पाकिस्तान ने अक्सर इस तंत्र का उपयोग SAARC मोटर वाहन एवं रेलवे समझौतों जैसे समझौतों को अवरुद्ध करने के लिये किया है।

- चीन, यूरोपीय संघ एवं अमेरिका जैसे पर्यवेक्षकों की भूमिकाओं के बारे में स्पष्टता का अभाव होने से बाहरी समर्थन सीमित रहा है।

- विवादास्पद द्विपक्षीय मामलों को अलग रखने से क्षेत्रीय तनाव के मूल कारणों का समाधान करने की SAARC की क्षमता सीमित हुई है। इससे विवादों को सुलझाने में संगठन की प्रासंगिकता कमज़ोर हुई है।

- बाह्य प्रभाव: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से चीन की बढ़ती उपस्थिति एवं श्रीलंका, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में इसके रणनीतिक निवेश से SAARC देशों के बीच गतिशीलता जटिल हुई है।

- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) तथा हंबनटोटा बंदरगाह के विकास से चीन के प्रभाव में वृद्धि हुई है।

आगे की राह

- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना: SATIS के परिचालन में तीव्रता लाना।

- बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा से संबंधित क्षेत्रीय परियोजनाओं को समर्थन देने के क्रम में SAARC विकास कोष जैसी पहलों का विस्तार करना चाहिये।

- राजनीतिक संघर्षों का समाधान: SAARC के तहत मध्यस्थता तंत्र से द्विपक्षीय तनावों को दूर करने में सहायता मिल सकती है। शिक्षाविदों, व्यापारिक समूहों एवं नागरिक समाज को शामिल करते हुए ट्रैक-II कूटनीति को बढ़ावा देना चाहिये।

- ट्रैक II कूटनीति तनाव कम करने के क्रम में वार्ता तथा कार्यशालाओं के माध्यम से संघर्षों को हल करने का एक अनौपचारिक, गैर-सरकारी दृष्टिकोण है।

- आपदा प्रबंधन, शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों (जो राजनीतिक रूप से कम संवेदनशील हैं) को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- उप-क्षेत्रीय समूहों का लाभ उठाना: BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) और BIMSTEC (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) जैसी पहल SAARC के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ विश्वास को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती हैं।

- गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों का समाधान करना: आतंकवाद-रोधी तथा आपदा प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत बनाने के साथ सदस्य देशों के बीच खुफिया-साझाकरण ढाँचे को बढ़ावा देना चाहिये।

- संस्थागत तंत्र में सुधार: किसी एक देश द्वारा प्रगति में बाधा डालने को रोकने के लिये सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने के मॉडल को भारित मतदान द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहिये।

- SAARC सचिवालय को अधिक स्वायत्तता तथा वित्तीय संसाधन देने के माध्यम से इसे मज़बूत बनाना चाहिये।

- युवा भागीदारी को प्रोत्साहित करना: दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय और अन्य क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से छात्र आदान-प्रदान, छात्रवृत्ति तथा युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर दक्षिण एशिया के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना चाहिये।

निष्कर्ष

राजनीतिक तनाव और कम आर्थिक एकीकरण जैसी चुनौतियों के बावजूद SAARC, क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच बना हुआ है। भारत का बढ़ता नेतृत्व इस संगठन की क्षमता को मज़बूत कर सकता है। SAARC की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये इसमें आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, राजनीतिक संघर्षों का समाधान करने एवं उप-क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में SAARC की भूमिका पर चर्चा कीजिये। आर्थिक एकीकरण प्राप्त करने के क्रम में इसकी प्रभावशीलता के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ बाधक हैं? |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)मेन्स:Q. “भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिये सहायक नहीं है।” उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिये। (2016) |

मृत्युदंड और दया याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

प्रिलिम्स के लिये:मृत्युदंड से संबंधित प्रमुख मामले, मृत्युदंड संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 21। मेन्स के लिये:मृत्युदंड और दया याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश, मृत्युदंड एवं संबंधित तर्क। |

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने मृत्युदंड तथा दया याचिकाओं के संदर्भ में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम भारत संघ, 2019 मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें वर्ष 2007 के पुणे BPO सामूहिक बलात्कार तथा हत्या के मामले में दो दोषियों की मौत की सजा को अत्यधिक देरी के कारण 35 साल के आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।

मृत्युदंड और दया याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश क्या हैं?

- समर्पित केंद्रों की स्थापना:

- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे दया याचिकाओं को कुशलतापूर्वक एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटाने के लिये अपने गृह या जेल विभागों में समर्पित केंद्रों की स्थापना करें।

- इन केंद्रों का प्रबंधन एक नामित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये जिनके संपर्क विवरण सभी जेलों के साथ साझा हों तथा विधि या न्याय विभाग के एक अधिकारी द्वारा विधिक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

- जानकारी साझा करना:

- जेल प्राधिकारियों को दया याचिकाओं एवं इससे संबंधित विवरण (जैसे कि दोषी की पृष्ठभूमि, कारावास का इतिहास एवं कानूनी दस्तावेज़) को समर्पित केंद्रों को भेजना चाहिये।

- इनके द्वारा पुलिस रिपोर्ट, FIR, सुनवाई संबंधी साक्ष्य एवं न्यायालय के फैसले भी समर्पित केंद्रों के अधिकारी और गृह विभाग के सचिव को भेजने चाहिये।

- दया याचिकाओं को अनावश्यक विलंब के बिना आगे की कार्रवाई हेतु तुरंत राज्यपाल या राष्ट्रपति सचिवालय भेजा जाना चाहिये।

- इलेक्ट्रॉनिक संचार:

- कार्यकुशलता बढ़ाने के क्रम में गोपनीयता की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर, सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से (ईमेल के माध्यम से) किये जाने चाहिये।

- मृत्युदण्ड से संबंधित मामलों का रिकाॅर्ड रखना:

- सत्र न्यायालयों द्वारा मृत्युदंड से संबंधित मामलों का रिकाॅर्ड रखना चाहिये तथा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर उन्हें शीघ्रता से वाद सूची में सूचीबद्ध करना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त अपील, समीक्षा याचिका या दया याचिका सहित किसी भी लंबित विधिक उपचार की स्थिति का पता लगाने के लिये राज्य लोक अभियोजकों या जाँच एजेंसियों को नोटिस जारी किया जाना चाहिये।

- निष्पादन वारंट प्रोटोकॉल:

- निष्पादन वारंट जारी करने एवं उसके कार्यान्वयन के बीच अनिवार्य रूप से 15 दिन का अंतराल होना चाहिये।

- दोषियों को विधिक प्रतिनिधित्व के उनके अधिकार के बारे में सूचित किये जाने के साथ वारंट एवं इसे जारी करने के आदेश की प्रतियाँ तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

- यदि दोषी द्वारा वारंट को चुनौती देने का अनुरोध किया जाता है तो उसे शीघ्र ही विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये।

- राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी:

- मृत्युदंड अंतिम एवं प्रवर्तनीय हो जाने के बाद राज्य सरकार को निष्पादन वारंट हेतु आवेदन करना चाहिये।

मृत्युदंड और दया याचिका क्या है?

- परिचय: इसे प्राणदंड भी कहा जाता है और यह भारतीय न्यायपालिका का सबसे गुरुतर दंड है।

- इसमें किसी व्यक्ति को उके द्वारा कारित गंभीर अपराधों के दंड के रूप में राज्य द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है।

- मृत्युदंड का विधिक ढाँचा:

- भारत में मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 और अन्य विशेष विधियों के विभिन्न प्रावधानों द्वारा शासित है।

- BNS {भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेता है} बलात्संग से मृत्यु (धारा 66), नाबालिगों के साथ सामूहिक बलात्संग (धारा 70 (2)), पुनरावृत्तिकर्त्ता अपराधियों के लिये दंड (धारा 71) आदि अपराधों के लिये मृत्युदंड का प्रावधान करता है।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में मृत्युदंड के साथ-साथ आजीवन कारावास और कारावास जैसे अन्य डंडों का प्रावधान है।

- मृत्युदंड वाले विशिष्ट अपराधों में हत्या (धारा 302), आतंकवाद (विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, UAPA), और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS), 1985 के तहत स्वापक औषधियों की तस्करी से संबंधित विशेष अपराध शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

- भारतीय संविधान:

- भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है।

- हालाँकि, जैसा कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में रेखांकित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों के लिये 5 श्रेणियाँ निर्धारित की हैं, जिनमें क्रूर हत्या, दुराचारी आशय और बड़े पैमाने के अपराध शामिल हैं, जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है।

- दया याचिका: यह मृत्युदंड या कारावास की सज़ा पाए किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, से दया की मांग करते हुए किया गया औपचारिक अनुरोध है।

- संवैधानिक ढाँचा:

- भारत में संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, राष्ट्रपति के पास दया याचिका एक दोषी का अंतिम संवैधानिक उपाय है, जिसका अनुरोध वह (दोषी) तब कर सकता है जब उसे किसी न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। एक दोषी भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

- इसी प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति राज्यों के राज्यपालों को प्रदान की गई है।

|

अनुच्छेद 72 |

अनुच्छेद 161 |

|

|

मृत्युदंड और दया याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्या निहितार्थ हैं?

- देरी में कमी: दया याचिकाओं पर कार्रवाई के लिये समर्पित प्रकोष्ठों की स्थापना और एक संरचित दृष्टिकोण से देरी कम होगी, जिससे समय पर समाधान सुनिश्चित होगा। सत्र न्यायालयों द्वारा मामलों की नियमित निगरानी तथा शीघ्र सूचीबद्धता से प्रक्रिया में तेज़ी आएगी।

- उदाहरण : मुकेश सिंह बनाम NCT ऑफ दिल्ली (2017) मामले (जिसे निर्भया बलात्कार मामले के रूप में भी जाना जाता है) में निर्भया के दोषियों की फाँसी में कई दया याचिकाओं और कानूनी चुनौतियों के कारण देरी हुई थी।

- बढ़ी हुई जवाबदेही: विभिन्न विभागों के लिये नामित अधिकारी और स्पष्ट जिम्मेदारियाँ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी, जिससे मामलों तथा याचिकाओं की प्रगति पर नज़र रखना आसान हो जाएगा।

- उदाहरण: शत्रुघन चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब के कारण न्यायालय मौत की सज़ा को कम कर सकते हैं।

- कानूनी सहायता और मानवाधिकार:

- दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि दोषियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाए तथा अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्षता और संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखा जाए। वे मृत्युदंड पर विकसित हो रहे न्यायशास्त्र के अनुरूप हैं, और "दुर्लभतम" मामलों और दंड को कम करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- मज़बूत न्यायिक निगरानी: सत्र न्यायालयों को रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिये और मृत्युदंड के मामलों को समय पर सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करना चाहिये। नियमित न्यायिक समीक्षा तथा राज्यपाल/राष्ट्रपति के साथ समन्वय न्याय की विफलताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

- बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल "दुर्लभतम" मामलों में ही मृत्युदंड देने का सिद्धांत स्थापित किया था।

- इस कथन का तात्पर्य यह है कि मृत्युदंड केवल तभी दिया जाना चाहिये जब अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा अपर्याप्त समझी जाए।

- जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, यदि ऐसा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

- जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1973) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद-21 के अनुसार, जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है यदि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

- इस प्रकार CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार, मुकदमे के बाद सुनाई गई मौत की सज़ा अनुच्छेद-21 के तहत असंवैधानिक नहीं है।

- राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1973) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि एक व्यक्ति का आपराधिक कृत्य योजनाबद्ध एवं खतरनाक तरीके से सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो उसके मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है।

- माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद (1983) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मामले को ‘दुर्लभतम मामले’ की श्रेणी में शामिल करने अथवा न करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किये।

निष्कर्ष

मृत्युदंड और दया याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, समय पर न्याय सुनिश्चित करना और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखना है। ये उपाय पारदर्शिता, कुशल संचार और निष्पक्ष निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो मृत्युदंड की गंभीरता को निष्पक्षता और मानवाधिकारों की आवश्यकता के साथ संतुलित करते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: मृत्यु दंड के निष्पादन और दया याचिकाओं पर कार्यवाही के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों पर चर्चा कीजिये। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में देरी को कैसे दूर करना है और मृत्यु दंड के मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न: मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014) |

सीरियाई गृहयुद्ध और सीरिया का भविष्य

प्रिलिम्स के लिये:इस्लामिक उग्रवादी समूह, हयात तहरीर अल-शाम, अरब स्प्रिंग, हिज़्बुल्लाह, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईराक एंड सीरिया, तालिबान, संयुक्त राष्ट्र, प्रॉक्सी युद्ध, इस्लामिक सहयोग संगठन मेन्स के लिये:सीरियाई संघर्ष के बीच भारत के रणनीतिक हित, बहुपक्षवाद में आतंकवादी समूहों का उदय, भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

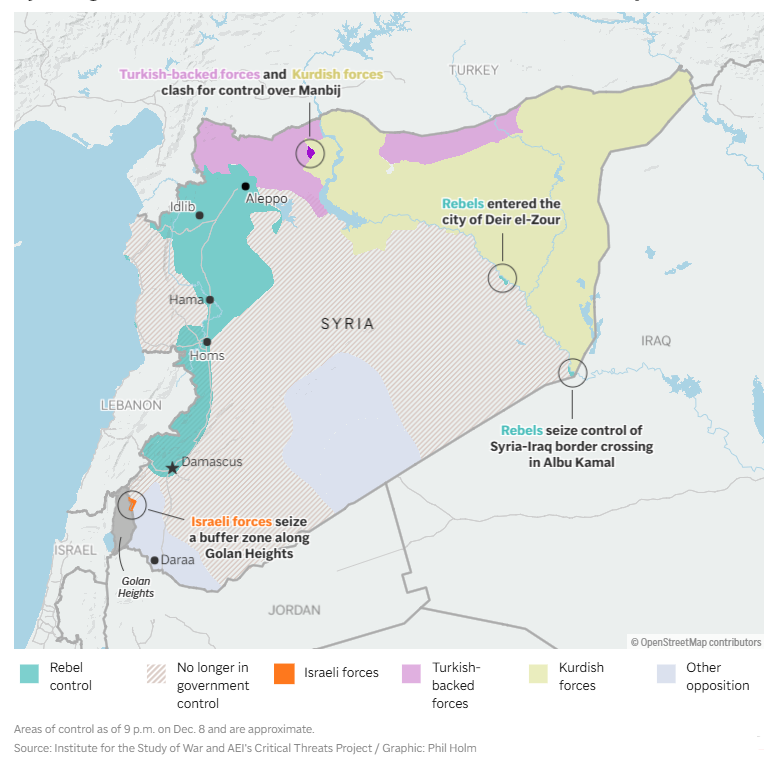

हाल ही में इस्लामी आतंकवादी समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहियों ने सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर नियंत्रण का दावा किया है, जो राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन के लिये एक बड़ा झटका है।

- चल रहे गृहयुद्ध के बीच इस घटनाक्रम ने सीरिया के भविष्य को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसे विद्रोही गुटों से बढ़ती चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

सीरियाई गृहयुद्ध को आकार देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- सीरिया और गृहयुद्ध:

- ऐतिहासिक संदर्भ: वर्ष 1971 से सीरिया पर असद परिवार का शासन रहा है, जिसमें हाफिज़ अल-असद वर्ष 2000 में अपनी मृत्यु तक सत्तावादी नेता के रूप में कार्यरत रहे।

- उनके बेटे बशर अल-असद ने उनका स्थान लिया और सत्ता पर परिवार की पकड़ जारी रखी।

- अरब स्प्रिंग विद्रोह: वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर के बीच, असद के शासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए।

- अरब स्प्रिंग, लोकतंत्र समर्थक विरोधों और विद्रोहों की लहर है, जो वर्ष 2010 और वर्ष 2011 में मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका में आरंभ हुई, जिसने क्षेत्र के कुछ स्थापित सत्तावादी शासनों को चुनौती दी।

- शिकायतें अनेक थीं, जिसमें बढ़ती बेरोज़गारी, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार शामिल थे।

- अलावी अल्पसंख्यक (सीरिया में एक अल्पसंख्यक मुस्लिम संप्रदाय) के प्रभुत्व वाली असद सरकार पर सुन्नी बहुसंख्यकों को हाशिये पर रखने का आरोप लगाया गया था।

- गृहयुद्ध में वृद्धि: अरब स्प्रिंग की शुरुआत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन के साथ हुई, जिसके परिणामस्वरूप सशस्त्र संघर्ष हुआ।

- यहाँ विदेशी ताकतों के समर्थन से कई विद्रोही गुट उभरे, जिनका लक्ष्य असद को सत्ता से हटाना था। अंततः सीरिया में असद के शासन का पतन हो गया।

- ऐतिहासिक संदर्भ: वर्ष 1971 से सीरिया पर असद परिवार का शासन रहा है, जिसमें हाफिज़ अल-असद वर्ष 2000 में अपनी मृत्यु तक सत्तावादी नेता के रूप में कार्यरत रहे।

- विद्रोही गुटों का उदय:

- हयात तहरीर अल-शाम: दमिश्क, अलेप्पो, होम्स और हमा समेत सीरिया के अधिकांश हिस्सों पर कब्ज़ा करने और नियंत्रण करने के लिये ज़िम्मेदार प्राथमिक समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) है, जो मूल रूप से सीरिया में अल-कायदा की शाखा है।

- इस समूह का लक्ष्य सुन्नी-इस्लामी शासन स्थापित करना है, यह असद का प्रमुख विरोधी रहा है।

- सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF): कुर्द (ईरानी जातीय समूह) के नेतृत्व वाली मिलिशिया, SDF मुख्य रूप से सीरिया की कुर्द आबादी के लिये स्वायत्तता और अधिकारों को सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

- यद्यपि वे असद के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं हैं, फिर भी वे व्यापक विपक्षी ताकतों का हिस्सा हैं।

- फ्री सीरियन आर्मी (FSA): तुर्किये द्वारा समर्थित यह गुट मुख्य रूप से कुर्द अलगाववाद की चिंताओं के कारण असद शासन और कुर्द बलों दोनों का विरोध करता है।

- हयात तहरीर अल-शाम: दमिश्क, अलेप्पो, होम्स और हमा समेत सीरिया के अधिकांश हिस्सों पर कब्ज़ा करने और नियंत्रण करने के लिये ज़िम्मेदार प्राथमिक समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) है, जो मूल रूप से सीरिया में अल-कायदा की शाखा है।

- विदेशी प्रभाव:

- रूस और ईरान: ये देश असद के प्राथमिक सहयोगी रहे हैं, जो उसे सैन्य सहायता और रणनीतिक समर्थन प्रदान करते रहे हैं।

- अमेरिका और तुर्किये: दोनों ने असद विरोधी गुटों का समर्थन किया है, लेकिन तुर्किये की मुख्य चिंता सीरिया के भीतर कुर्द का प्रभाव है।

- इजराइल: फिलिस्तीन के प्रति सीरिया के ऐतिहासिक समर्थन को देखते हुए, इजराइल ने असद की सेनाओं के खिलाफ हमले किये हैं, जिससे भू-राजनीतिक गतिशीलता और अधिक जटिल हो गई है।

- असद शासन का पतन: बशर अल-असद का शासन रूस, ईरान और हिजबुल्लाह जैसे प्रमुख सहयोगियों से बाहरी समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर था। हालाँकि, समय के साथ, भू-राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के कारण ये गठबंधन कमज़ोर हो गए।

- वर्ष 2023 में इजरायल-हमास संघर्ष के दौरान सीरिया में इजरायल के हवाई हमलों ने असद की सैन्य ताकत को कमज़ोर कर दिया। रूस ने अपना ध्यान यूक्रेन में युद्ध पर केंद्रित कर लिया तथा ईरान ने सीरिया में महत्त्वपूर्ण सैन्यकर्मियों को खोने के बाद इसमें अपनी भागीदारी कम कर दी।

हयात तहरीर अल-शाम

- हयात तहरीर अल-शाम (Hayat Tahrir al-Sham- HTS) की स्थापना वर्ष 2011 में सीरिया में अल-कायदा की शाखा, जबात अल-नुसरा के रूप में हुई थी। वर्ष 2016 में यह अलग होकर जबात फ़तेह अल-शाम (Jabhat Fateh al-Shaam- JFS) बन गया, जिसका उद्देश्य शाम या लेवेंट (मध्य पूर्व का उप-क्षेत्र जो भूमध्य सागर के पास स्थित है, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इज़राइल और फिलिस्तीन शामिल हैं) की मुक्ति है।

- वर्ष 2017 तक कई अन्य समूहों के साथ विलय के बाद JFS, HTS बन गया।

सीरिया के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है?

- ऐतिहासिक संबंध: भारत ने साझा ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के आधार पर बशर अल-असद के सीरिया के साथ लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं।

- ऐतिहासिक रूप से सीरिया नेहरू-समर्थित गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement- NAM) का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य रहा है।

- सीरिया और मध्य-पूर्व के प्रमुख देशों के साथ भारत के स्थिर संबंध मुस्लिम बहुल देशों में पाकिस्तान द्वारा किएय जाने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- हालिया सामरिक सहभागिता: मुस्लिम बहुल देश सीरिया ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के रुख का लगातार समर्थन किया है, जबकि इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के कई अन्य देश, विशेषकर पाकिस्तान, प्रायः इसका विरोध करते हैं।

- भारत ने तिशरीन विद्युत संयंत्र और हामा लौह एवं इस्पात संयंत्र जैसी परियोजनाओं में निवेश किया है।

- भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत फरवरी 2023 में जनित भूकंप के बाद सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी।

- 2024 के अंत में, भारत द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करते हुए भारत-सीरिया विदेश कार्यालय परामर्श के छठे दौर की मेज़बानी करेगा।

- संकट के बीच अवधान: भारत ने सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए एक शांतिपूर्ण, समावेशी, सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रम के अनुसरण का आह्वान किया है।

- इसके साथ ही भारत ने चल रहे संघर्ष में अलावी, ड्रूज़, कुर्द और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की है।

- भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया में भारतीयों के लिये चेतावनी जारी की है तथा यथसंभव उन्हें वापसी करने का की सलाह दी है, क्योंकि राजधानी में स्थिति गंभीर होती जा रही है।

- भारत-सीरिया संबंधों का भविष्य: क्षेत्रीय मिलिशिया के साथ तुर्किये का सहयोग सीरिया के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध और कश्मीर के मामलों पर भारत के प्रति तुर्किये का विरोध उनके संबंधों को और जटिल बनाता है।

- सीरिया में असद के पश्चातवर्ती परिवर्तन के लिये अमेरिका का समर्थन तथा भारत के साथ उसकी घनिष्ठ रणनीतिक सहभागिता, सीरिया-भारत संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

- इस बीच, असद का प्रमुख सहयोगी ईरान, भारत के साथ सुदृढ़ संबंध बनाए हुए है, विशेष रूप से आर्थिक और सामरिक सहयोग के क्षेत्रों में।

- सीरिया के आंतरिक मामलों पर भारत का तटस्थ रुख कूटनीतिक स्थिति स्थापकता सुनिश्चित कर सकता है, इससे उसे भविष्य की किसी भी सरकार के साथ सकारात्मक सहभागिता करने और साझा हितों और क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित संबंध विकसित करने की अनुमति मिलेगी।

सीरियाई विद्रोह के निहितार्थ क्या हैं?

- सीरिया और मध्य पूर्व पर प्रभाव:

- हयात तहरीर अल शाम (HTS) का प्रभाव: अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशिता के HTS के दावों के बावजूद, इसका हिंसक इतिहास और कट्टरपंथी विचारधारा यह चिंता जनित करती है कि सीरिया का भविष्य तालिबान शासित अफगानिस्तान के समान हो सकता है।

- सीरिया की जातीय और सांप्रदायिक विविधता, जिसमें सुन्नी अरब, अलावाइट्स, कुर्द, शिया और ईसाई शामिल हैं, देश को एक शासन मॉडल के तहत एकीकृत करने के प्रयासों को जटिल बनाती है।

- यदि HTS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) की भाँति कट्टरपंथी मार्ग अपनाता है, तो इससे उग्रवाद की एक नई शक्ति अस्तित्व में आ सकती है।

- क्षेत्रीय अस्थिरता: पड़ोसी देशों को प्रभावित करते हुए तथा क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाते हुए इस विद्रोह से मध्य पूर्व की स्थिति अस्थिर हुई है।

- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्त्ताओं की संलिप्तता से सीरिया छद्म युद्धों का युद्धक्षेत्र बन गया है।

- सीरिया में विद्रोह से, विशेष रूप से तुर्किये-सीरियाई सीमा पर निवास करने वाला कुर्द वर्ग प्रभावित हुआ है।

- तुर्किये द्वारा कुर्द समूहों को सुरक्षा हेतु खतरा माना जाता है तथा अस्थिरता के कारण विस्थापन एवं संघर्ष बढ़ने से इस क्षेत्र में और भी अधिक असंतुलन हो सकता है।

- हयात तहरीर अल शाम (HTS) का प्रभाव: अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशिता के HTS के दावों के बावजूद, इसका हिंसक इतिहास और कट्टरपंथी विचारधारा यह चिंता जनित करती है कि सीरिया का भविष्य तालिबान शासित अफगानिस्तान के समान हो सकता है।

- वैश्विक प्रभाव:

- मानवीय संकट: इस संघर्ष के कारण लाखों सीरियाई लोग विस्थापित होने से आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ है।

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5.5 मिलियन सीरियाई शरणार्थी मुख्य रूप से तुर्किये, लेबनान, जॉर्डन और यूरोप में रहते हैं।

- आतंकवाद और उग्रवाद: सीरिया में अराजकता से ISIS जैसे चरमपंथी समूहों को प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलने से वैश्विक सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है।

- आर्थिक प्रभाव: इस संघर्ष से इस क्षेत्र में व्यापार मार्गों के साथ आर्थिक गतिविधियाँ बाधित हुई हैं। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों पर भी प्रभाव (क्योंकि मध्य पूर्व में अस्थिरता अक्सर ऊर्जा बाज़ार में उतार-चढ़ाव का कारण बनती है) पड़ा है।

- सीरिया में अस्थिरता से खाड़ी क्षेत्र (जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिये महत्वपूर्ण है) प्रभावित हो सकता है।

- मानवाधिकार उल्लंघन: इस युद्ध में व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन (जिसमें रासायनिक हथियारों का उपयोग, नागरिकों को निशाना बनाना तथा बुनियादी ढाँचे को नष्ट करना शामिल है) देखा गया है।

- मानवीय संकट: इस संघर्ष के कारण लाखों सीरियाई लोग विस्थापित होने से आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ है।

निष्कर्ष

असद शासन का पतन सीरियाई गृहयुद्ध का प्रमुख आयाम है लेकिन यहाँ पर शांति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। HTS के सत्ता में आने के साथ ही सीरिया का भविष्य विदेशी प्रभाव एवं आंतरिक विभाजन सहित विभिन्न चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है। भारत को अपने नागरिकों एवं हितों की सुरक्षा करते हुए सीरिया के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को सावधानीपूर्वक संतुलित करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: सीरियाई संघर्ष के निहितार्थ एवं भारत के सामरिक हितों पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2018) कभी-कभी समाचारों में चर्चित शहर: देश

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. दक्षिण-पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन-सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? (2015) (a) सीरिया उत्तर: (b) प्रश्न.'गोलन हाइट्स' के नाम में जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा-कदा समाचारों में दिखाई देता है?(2015) (a) मध्य एशिया उत्तर: (b) प्रश्न. योम किप्पुर युद्ध किन पक्षों/देशों के बीच लड़ा गया था? (2008) (a) तुर्किये और ग्रीस उत्तर: (c) |

डीरेगुलेशन एवं संवृद्धि हेतु भारत की रणनीति

प्रिलिम्स के लिये:GDP, मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी, कोविड-19 महामारी, विश्व बैंक, चालू खाता घाटा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विनिवेश, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना, बौद्धिक संपदा अधिकार। मेन्स के लिये:सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रमुख क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अवसर एवं चुनौतियाँ |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन ने घोषणा की है कि वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में डीरेगुलेशन प्रमुख विषय होगा।

- यह घोषणा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) की उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रतिबंधात्मक नियमों को आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

नोट: डीरेगुलेशन का आशय उद्योगों या संबंधित क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया से है ताकि इसमें नए हितधारकों के प्रवेश को प्रोत्साहित करके प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के साथ बाज़ार की दक्षता में वृद्धि की जा सके।

- यह वर्ष 1991 के बाद शुरू किये गए आर्थिक सुधारों (LPG सुधार) का एक प्रमुख पहलू रहा है, जिससे देश अत्यधिक विनियमित एवं राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अधिक उदार तथा वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुआ है।

- उदाहरण के लिये वर्ष 1978 में भारत ने एयरलाइन विनियमन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत एयरलाइन कंपनियों को अधिक नियंत्रण प्रदान किया गया जिससे इस उद्योग के परिदृश्य में बदलाव आया।

भारत की आर्थिक संवृद्धि हेतु प्रमुख लक्षित क्षेत्र कौन से हैं?

- संवृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में डीरेगुलेशन: वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य एवं स्थानीय स्तर पर डीरेगुलेशन को संवृद्धि के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में रेखांकित किया गया है।

- महिलाओं के लिये "जोखिमपूर्ण" माने जाने वाले 118 व्यवसायों पर लगे पुराने प्रतिबंधों का हवाला देते हुए महिला श्रम शक्ति भागीदारी में सुधार लाने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के क्रम में अधिक आर्थिक संभावनाओं के अवसर खोलने का आह्वान किया गया है।

- वेतन वृद्धि एवं उपभोग: CEA द्वारा वेतन स्थिरता पर प्रकाश डाला गया। इसमें विशेष रूप से संविदा कर्मचारियों पर बल दिया गया, जिनकी मुद्रास्फीति के साथ तालमेल रखने में विफलता के कारण क्रय शक्ति सीमित हो रही है। इसके साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि के बावजूद, वेतन असमानता बनी हुई है।

- आय को जीवन-यापन लागत के अनुरूप करने तथा मांग एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के क्रम में कॉर्पोरेट वेतन संरचना में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

- कार्यबल का अनौपचारिकीकरण: कोविड-19 महामारी ने नियमित रोज़गार से अनौपचारिक रोज़गार की ओर बदलाव को तेज कर दिया है, जिससे रोज़गार की सुरक्षा और लाभ कमज़ोर हो गए हैं। कंपनियों के लिये फायदेमंद होने के बावज़ूद, यह प्रवृत्ति श्रमिकों की बचत और निवेश करने की क्षमता को सीमित करके उपभोग एवं आर्थिक विकास को बाधित करती है।

- लघु एवं मध्यम उद्यम (SME): भारत का लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्र आर्थिक वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, मूलतः विनिर्माण क्षेत्र में। हालाँकि इसे "सूक्ष्म" श्रेणी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे संसाधनों और सहायता तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से सबक लेते हुए भारत को SME में वृद्धि करनी चाहिये। एक जीवंत SME क्षेत्र भारत के विनिर्माण से सकल घरेलू उत्पाद में 25% भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

- रोज़गार सृजन और श्रम शक्ति भागीदारी: भारत को अपने बढ़ते कार्यबल को समायोजित करने के लिये वार्षिक रूप से लगभग 8 मिलियन रोज़गार सृजन की आवश्यकता है। CEA ने पूंजी और श्रम-गहन विकास के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया, जिसमें निज़ी क्षेत्र की अहम भूमिका होगी।

- पहली बार नौकरी पर रखे गए लोगों के लिये नकद प्रोत्साहन और भविष्य निधि योगदान जैसी नीतियों का उद्देश्य रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये डीरेगुलेशन के क्या निहितार्थ हैं?

- निज़ी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा: डीरेगुलेशन में सुस्तता से व्यवसायों को अधिक स्वायत्तता के साथ कार्य करने, नौकरशाही में विलंब को कम करने और तेज़ी से निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इससे दूरसंचार, विमानन और आईटी जैसे उद्योगों का विकास हुआ है।

- नवप्रवर्तन और उद्यमिता: डीरेगुलेशन में सुस्तता से अनुपालन बोझ में कमी आई है, व्यवसाय को आसान बनाने में सहायता मिली है, जिससे स्टार्टअप और नवप्रवर्तन के लिये अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।

- डीरेगुलेशन के कारण उद्योगों के विकास के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान मिला है।

- विदेशी निवेश का आकर्षण: विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर प्रतिबंध हटाकर, डीरेगुलेशन में ढील देने से भारत को वैश्विक निवेशकों के लिये एक पसंदीदा गंतव्य बनने में सहायता मिली है, जिससे पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में वृद्धि हुई है।

- दक्षता वृद्धि और प्रतिस्पर्द्धा: एक विनियमन-मुक्त बाज़ार स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है, प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को सुनिश्चित करता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

LPG (उदारीकरण, निज़ीकरण, वैश्वीकरण) सुधार

- प्रधानमंत्री राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर LPG सुधारों (उदारीकरण, निज़ीकरण और वैश्वीकरण) की शुरुआत की, जिन्हें संकट से उबरने और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत की आर्थिक रणनीति की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया गया।

- उदारीकरण:

- नवीन व्यापार नीति: लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार करके और गैर-आवश्यक आयातों को निर्यात से जोड़कर निर्यात को बढ़ावा देने के लिये आरंभ की गई।

- एक्जिम स्क्रिप्स (Exim Scrips): सरकार ने निर्यात सब्सिडी हटा दी और इसके बजाय निर्यातकों के लिये निर्यात के मूल्य के आधार पर व्यापार योग्य एक्जिम स्क्रिप्स की शुरुआत की। इस नीति ने आयात पर सरकारी स्वामित्व वाली फर्मों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे निज़ी क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से माल आयात करने में सक्षम बनाया गया।

- लाइसेंस राज का अंत: नवीन औद्योगिक नीति ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों में ढील प्रदान की ताकि व्यापार पुनर्गठन और विलय को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस नीति ने निवेश के स्तर की परवाह किये बगैर 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिये औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया।

- निज़ीकरण:

- FDI संबंधी सुधार: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिये 51% तक की स्वचालित स्वीकृति आरंभ की गई, जबकि पहले यह सीमा 40% थी।

- सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार पर प्रतिबंध: सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों तक सीमित किया गया।

- बाज़ार खोलना: इन परिवर्तनों से भारत में व्यापार करना आसान हो गया, जिससे बाद के वर्षों में विदेशी वस्तुओं और निवेशों में वृद्धि हुई।

- उदारीकरण:

- वैश्वीकरण:

- आर्थिक नीतियाँ: इन सुधारों का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाज़ार के साथ एकीकृत करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना था।

- निर्यात का अभिवर्द्धन: भारतीय रुपए के विस्तृत अवमूल्यन और नई व्यापार नीतियों के फलस्वरूप भारतीय निर्यात वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये डीरेगुलेशन का क्या महत्त्व है?

- आर्थिक विकास का पुनरुत्थान:

- कोविड-19 महामारी से 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था का गंभीर संकुचन शुरू हुआ। हालाँकि 2021 में GDP में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई किंतु यह जुलाई-सितंबर वित्त वर्ष 25 में घटकर 5.4% हो गई है, जो RBI के 7% अनुमान से नीचे है।

- नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम कर और बाज़ार की शक्तियों को सशक्त बनाकर, डीरेगुलेशन से उद्यमशीलता, निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, जिससे संधारणीय आर्थिक सुधार एवं विकास को बढ़ावा मिलता है।

- बेरोज़गारी और अल्परोज़गार की समस्या का समाधान:

- अप्रैल से जुलाई 2020 की अवधि में 1.8 करोड़ से अधिक वेतनभोगी रोज़गार का ह्रास हुआ जिससे महामारी के कारण बेरोज़गारी की स्थिति और गंभीर हो गई।

- व्यावसाय को सुकर बनाकर और निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देकर डीरेगुलेशन से रोज़गार के अवसर सर्जित होते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का पुनरुत्थान:

- हाल में हुई नगण्य वृद्धि के बावजूद, कृषि क्षेत्र का, जिससे 50% से अधिक कार्यबल के रोज़गार का स्रोत, समग्र आर्थिक विकास के साथ तालमेल नहीं बन पाया है।

- सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 1990-91 में 35% था जो वित्त वर्ष 23 में घटकर 15% हो गया है और इसकी वृद्धि दर 2022-23 में 4.7% से घटकर 2023-24 में 1.4% हो गई है।

- बुनियादी ढाँचे के अभाव की पूर्ति:

- विश्व बैंक के अनुसार, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा में बुनियादी ढाँचे के गंभीर अभाव के साथ भारत में बुनियादी ढाँचे के अभाव का अनुमान 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- निजी निवेश भी कम बना हुआ है, जो 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 19.6% रहा और वित्त वर्ष 2020-21 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में 14.5% की गिरावट आई।

- निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि और भू-राजनीतिक तनाव:

- रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनीतिक तनावों से वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है, जिसका प्रभाव वस्त्र और जूते जैसे क्षेत्रों पर पड़ा है, जहाँ निर्यात में कमी आई है।

- इसके अतिरिक्त, विश्वव्यापी उद्योग बनने की अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के बावजूद, भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थता के कारण वैश्विक वृद्धि में पिछड़ गया है।

MSME क्षेत्र

- परिचय:

- MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) वे व्यवसाय हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण में शामिल हैं।

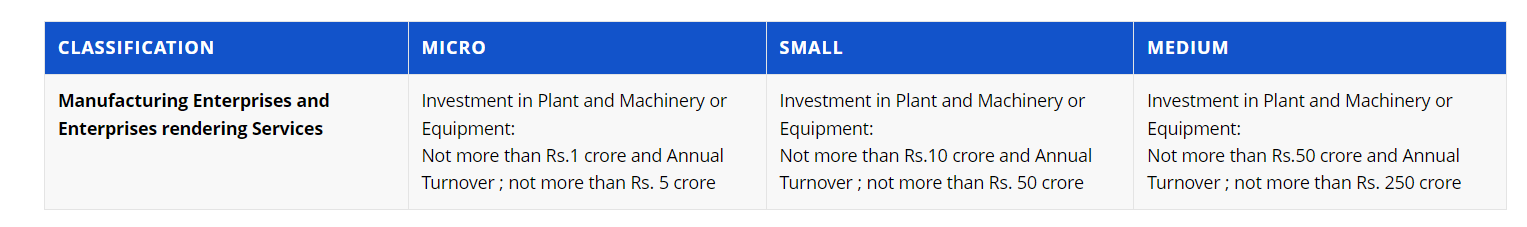

- वर्गीकरण:

- इन्हें विनिर्माण हेतु संयंत्र और मशीनरी या सेवा उद्यमों के लिये उपकरणों में निवेश के साथ-साथ उनके वार्षिक आवर्त के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

- भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान:

- रोज़गार, नवाचार, निर्यात और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के साथ MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 45%, निर्यात में 40% तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 37.54% है।

- MSME के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 7.09% का योगदान है, जबकि सेवा क्षेत्र में इसका योगदान 30.50% है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तेज़ी लाने के लिये प्रमुख पहल क्या हैं?

डीरेगुलेशन को प्रभावी बनाने हेतु भारत क्या रणनीति अपना सकता है?

- PPP और प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना:

- डीरेगुलेशन को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि संबंधित सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किये जाने के साथ एकाधिकार को समाप्त करने एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिये निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित किया जा सके।

- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के साथ अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना:

- शासन में पारदर्शिता बढ़ाने, अनुपालन बोझ को कम करने तथा अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के क्रम में डिजिटल प्लेटफाॅर्म का उपयोग करना चाहिये। डिजिटल इंडिया पहल एवं व्यवसाय करने में सुलभता के तहत सिंगल-विंडो अनुमोदन प्रणाली को लागू किया जाना चाहिये।

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा तथा SME को समर्थन देना:

- बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाकर हाशिये पर स्थित समुदायों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही SME को बाज़ार की गतिशीलता के अनुकूल बनाना चाहिये। उदाहरण: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और स्टार्टअप इंडिया पहल।

- वैश्विक उदाहरणों से सीखना:

- स्थानीय संदर्भों के अनुसार वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने एवं विश्वास निर्माण के क्रम में सहभागी निर्णय प्रक्रियाओं में हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है।

- सिंगापुर में डीरेगुलेशन से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है बल्कि वित्तीय क्षेत्र, दूरसंचार, परिवहन एवं विद्युत क्षेत्र में सुधार होने से जीवन स्तर उन्नत हुआ है।

- क्षेत्र-विशिष्ट सुधार: क्षेत्र-विशिष्ट सुधारों के तहत वित्त, पर्यावरण एवं रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मज़बूत नियामक निगरानी सुनिश्चित करते हुए अद्वितीय चुनौतियों के समाधान पर बल देना चाहिये।

- उदाहरण के लिये रक्षा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के अनुरूप है लेकिन इसमें सुरक्षा हेतु कड़े नियमों की भी आवश्यकता है जबकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) जवाबदेहिता बनाए रखने के साथ जोखिमों को कम करते हुए वित्तीय समाधान को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत की उभरती अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा करते हुए सतत् एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख क्षेत्रों की भूमिका पर प्रकाश डालिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्नः निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) 1 और 2 उत्तर: (c) प्रश्न: प्रच्छन्न बेरोज़गारी का सामान्य अर्थ होता है, कि (2013) (a) लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार रहते हैं। उत्तर: (c) मेन्स:Q. भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023) |