भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का पुनर्निर्धारण | 20 Sep 2025

यह एडिटोरियल “EU’s new strategy document shows: New Delhi is a valued partner,” पर आधारित है, जो 19/09/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। यह लेख यूरोपीय संघ की नई रणनीति पर प्रकाश डालता है, जिसमें भारत को व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के क्षेत्र में एक अपरिहार्य साझेदार के रूप में मान्यता दी गई है, साथ ही दिल्ली से बहुध्रुवीय विश्व में ब्रुसेल्स और मॉस्को के साथ संबंधों को संतुलित करने का आग्रह किया गया है।

प्रिलिम्स के लिये: भारत-यूरोपीय संघ संबंध, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी), सेमीकंडक्टर, भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), बहुपक्षीय संस्थान, G20, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM), ब्रिक्स+ , बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), "विज्ञान के लिये यूरोप चुनें" कार्यक्रम

मेन्स के लिये: भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का महत्त्व, भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में चुनौतियाँ, यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडे के फोकस क्षेत्र

भारत-यूरोपीय संघ संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ ब्रुसेल्स ने एक ऐसी रणनीति का अनावरण किया है जो नई दिल्ली को व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार के रूप में मान्यता देती है। हालाँकि मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और नवाचार साझेदारी में अवसर आशाजनक हैं, लेकिन रूस पर अलग-अलग रुख और संरचनात्मक व्यापार असंतुलन जैसी चुनौतियाँ सावधानीपूर्वक पुनर्संतुलन और एक दूरदर्शी दृष्टिकोण की माँग करती हैं।

यूरोपीय संघ क्या है?

- यूरोपीय संघ (EU): यूरोपीय संघ (EU) 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जो साझा संस्थानों, कानूनों और नीतियों से बंधे हुए हैं।

- निर्माण: यूरोपीय संघ (ईयू) का निर्माण मास्ट्रिच संधि द्वारा किया गया था, जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ।

- इस संधि का उद्देश्य एकल मुद्रा (यूरो), एकीकृत विदेश और सुरक्षा नीति तथा समान नागरिकता अधिकार बनाकर यूरोपीय राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना था, साथ ही आव्रजन, शरण और न्यायिक मामलों में सहयोग को भी बढ़ावा देना था ।

- उत्पत्ति: वर्ष 1951 में, छह देशों - बेल्जियम, फ्राँस, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिम जर्मनी- के नेताओं ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किये, जो 1952 में लागू हुई तथा यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) की स्थापना हुई।

- इस मॉडल पर आधारित बाद की अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संधि संशोधनों के परिणामस्वरूप अंततः यूरोपीय संघ (EU) का निर्माण हुआ।

- वर्तमान सदस्य देश: 27 देश (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन)।

- यूनाइटेड किंगडम 2020 में ब्रेक्सिट के माध्यम से आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ से बाहर हो गया।

- मुख्य संस्थाएँ: यूरोपीय संघ (EU) की पाँच मुख्य संस्थाएँ हैं: यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, न्यायालय और लेखा परीक्षक न्यायालय।

- जनसांख्यिकी: यूरोपीय संघ में जर्मनी की जनसंख्या सबसे अधिक है, फ्राँस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है तथा सबसे छोटा देश माल्टा है।

- खुली सीमाएँ: शेंगेन क्षेत्र साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय संघ के सदस्यों के लिये मुक्त आवागमन की अनुमति देता है।

- चार गैर-यूरोपीय संघ देश (आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन) भी शेंगेन का हिस्सा हैं।

- एकल बाज़ार: यूरोपीय संघ के भीतर माल, सेवाएँ, पूंजी और लोग स्वतंत्र रूप से प्रसारित होते हैं।

- पुरस्कार: यूरोप में शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिये यूरोपीय संघ को शांति के लिये नोबेल पुरस्कार (2012) से सम्मानित किया गया।

- जलवायु लक्ष्य: वर्ष 2050 तक जलवायु-तटस्थ बनने का लक्ष्य, वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 55% की कमी लाना।

भारत और यूरोपीय संघ के अभिसरण के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं?

- आर्थिक और व्यापारिक संबंध: वर्ष 2023 में, भारत यूरोपीय संघ के वस्तु निर्यात (1.89%) के लिये नौवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था तथा यूरोपीय संघ के माल आयात (2.58%) के लिये भी नौवाँ सबसे बड़ा साझेदार था यूरोपीय संघ के वैश्विक कुल द्विपक्षीय व्यापार में भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी (2.19%) 2.19% थी।

- वर्ष 2022 में सेवाओं में भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार €50.737 बिलियन (भारतीय निर्यात (€26.856 बिलियन) और आयात (€23.882 बिलियन) रहा, जो वर्ष 2021 में €41.01 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में 23.7% की वृद्धि के साथ सेवाओं में अब तक का सबसे अधिक व्यापार को दर्शाता है।

- यूरोपीय संघ से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर्याप्त है, जो भारत के औद्योगिक विकास, रोज़गार सृजन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायक है।

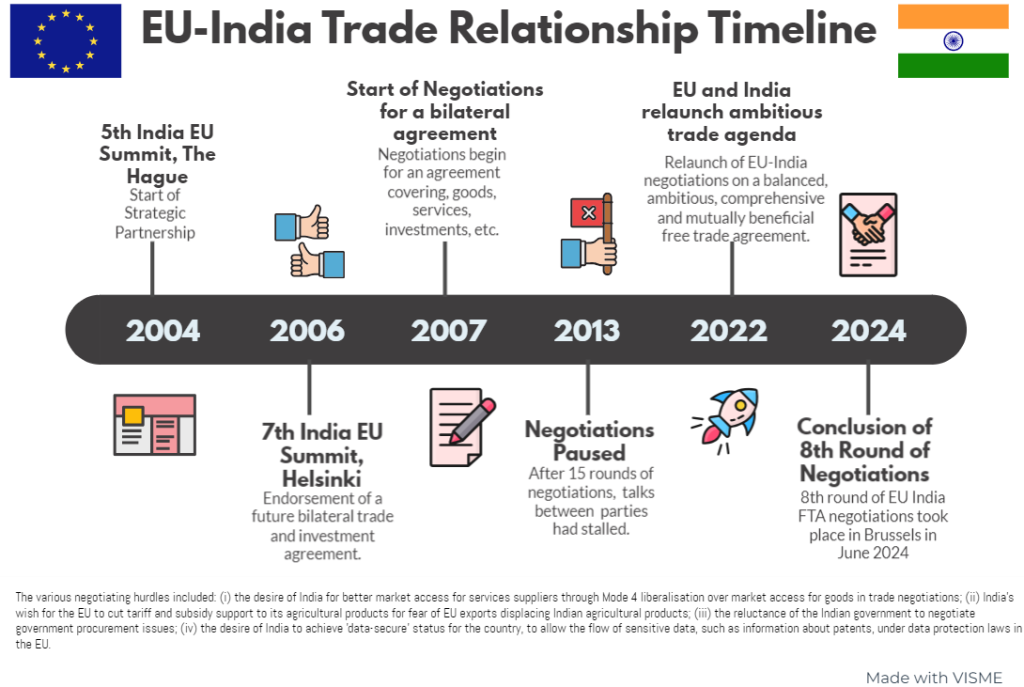

- मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता लंबे गतिरोध के बाद 2021 में फिर से शुरू हुई, जिसमें टैरिफ में कटौती, निवेश संरक्षण और नियामक संरेखण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- यूरोपीय संघ भारत में अधिक बाज़ार तक पहुँच चाहता है, जबकि भारत निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के लिये व्यापार बाधाओं को कम करना चाहता है।

- सुरक्षा और रक्षा सहयोग: यूरोपीय संघ भारत के साथ समुद्री सहयोग का विस्तार कर रहा है, तथा गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र में एक संपर्क अधिकारी तैनात कर रहा है।

- दोनों पक्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास और आतंकवाद निरोधी रणनीतियों पर चर्चा के साथ-साथ रक्षा प्रौद्योगिकी में अधिक सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं।

- यूरोपीय संघ की एशिया के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने (ESIWA) पहल, भारत सहित एशिया के साथ सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देती है, ताकि हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा की जा सके।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करना चीन के विस्तारवाद का मुकाबला करने में भारत के हितों के अनुरूप है, जो यूरोपीय भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाता है।

- प्रौद्योगिकी, डिजिटल और अवसंरचना सहयोग: भारत- यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) अर्द्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

- भारत -मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) का उद्देश्य वैश्विक व्यापार मार्गों और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।

- डिजिटल भुगतान और फिनटेक में यूरोपीय संघ-भारत सहयोग बढ़ रहा है, जिसमें सीमा पार डिजिटल लेनदेन पर चर्चा हो रही है।

- प्रौद्योगिकी संबंधों को मज़बूत करने से नवाचार में भारत का नेतृत्व सुनिश्चित होता है, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, तथा चीन के नेतृत्व वाली आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम होती है।

- सामरिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण: रूस और चीन के साथ अमेरिका की संभावित सौदेबाजी तथा वर्ष 2025 में भारत के 87 बिलियन डॉलर के निर्यात के 55% पर 50% टैरिफ, भारत के लिये आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में विविधता लाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण के लिये स्थिर यूरोपीय संघ साझेदारी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

- यूरोपीय संघ एक स्थिर और पूर्वानुमानित साझेदार है, जो सुरक्षा निर्भरता के बिना आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

- यूरोपीय संघ की रणनीतिक स्वायत्तता का उद्देश्य अमेरिका पर निर्भरता को कम करना है तथा सुरक्षा उलझनों के बिना आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग सुनिश्चित करके भारत की बहुपक्षीयता के साथ तालमेल स्थापित करना है।

- वैश्विक शासन एवं भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण: यूरोपीय संघ भारत की व्यापार विविधीकरण की रणनीति के साथ तालमेल बिठाते हुए चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम कर रहा है।

- जैसे-जैसे अमेरिका और यूरोप के बीच "ट्रान्साटलांटिक तनाव" बढ़ रहा है, यूरोपियन यूनियन (EU) एक स्वतंत्र विदेश नीति की ओर देख रहा है, जिससे भारत का कूटनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है।

- दोनों साझेदार जी-20, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय संस्थाओं में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में कौन-सी संरचनात्मक और रणनीतिक चुनौतियाँ बाधा बन रही हैं?

- भू-राजनीतिक मतभेद: यूरोपीय संघ व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकार सहयोग सहित एक व्यापक साझेदारी की परिकल्पना करता है, जबकि भारत रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है और गहरे गठबंधनों से बचता है।

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर भारत का तटस्थ रुख यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण के विपरीत है, जिसने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन पर रूस के हमलों तथा लोकतंत्र पर हमलों के कारण कठिन संबंधों का सामना किया है।

- इससे विश्वास की कमी उत्पन्न होती है तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच नीति-स्तरीय समन्वय जटिल हो जाता है।

- भारत सीमा विवादों और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के कारण चीन को एक रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धी के रूप में देखता है, जबकि यूरोप चीन के मानवाधिकारों और आर्थिक प्रथाओं पर चिंताओं के बावजूद उसके साथ महत्त्वपूर्ण व्यापार जारी रखे हुए है।

- यह विरोधाभास हिंद-प्रशांत नीतियों पर एकीकृत दृष्टिकोण में बाधा डालता है।

- रूस, अमेरिका और यूरोप के साथ भारत का बहु-संरेखण दृष्टिकोण कभी-कभी नीतिगत विसंगतियों की ओर ले जाता है।

- आर्थिक एवं व्यापार बाधाएँ: भारत और यूरोपीय संघ के बीच 2007 में शुरू हुई FTA वार्ता में मतभेदों के कारण देरी हुई है।

- यूरोपीय संघ के सख्त बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) मानदंड भारत के किफायती जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर ध्यान केंद्रित करने के साथ संघर्ष करते हैं।

- इसके अतिरिक्त, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे कठोर श्रम और पर्यावरण मानकों पर यूरोपीय संघ का जोर भारत के घरेलू उद्योगों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

- यद्यपि भारत का यूरोपीय संघ को CBAM-उजागर निर्यात उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.2% है, लेकिन लोहा एवं इस्पात क्षेत्र इन निर्यातों का 90% हिस्सा है, जो महत्त्वपूर्ण भेद्यता को उजागर करता है।

- रक्षा एवं सामरिक मतभेद: रूसी रक्षा प्रणालियों पर भारत की निर्भरता उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी पर यूरोप के साथ गहन सहयोग को सीमित करती है।

- फ्राँस के साथ राफेल जेट और पनडुब्बी सहयोग तथा स्पेन के साथ सी-295 विमान जैसी परियोजनाओं के बावजूद , यूरोपीय संघ-भारत रक्षा संबंध अमेरिका या रूस के साथ संबंधों से पीछे हैं।

- समर्पित रणनीतिक वार्ता का अभाव तथा ज्ञान साझा करने के प्रति यूरोपीय संघ का प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण सहयोग में और बाधा डालता है, जबकि रूस भारत के साथ संयुक्त विनिर्माण का समर्थन करता है।

- प्रौद्योगिकी और नवाचार अंतराल: भारत सस्ती प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देता है, जबकि यूरोप स्थिरता और उन्नत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।

- लेकिन चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों में अग्रणी है तथा एक संयुक्त भारत-यूरोपीय संघ योजना के बिना, दोनों पक्षों को इसे बनाए रखने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।

- निवेश बाधाएँ और विनियामक बाधाएँ: भारत के व्यापार नियम प्रतिबंधात्मक बने हुए हैं, जिनमें व्यापार में तकनीकी बाधाएँ (TBT) और सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय यूरोपीय व्यवसायों को प्रभावित कर रहे हैं।

- यूरोपीय निवेशक विशेष रूप से निवेश संरक्षण समझौतों में अधिक पूर्वानुमानित नीतिगत स्थिति चाहते हैं।

- डेटा गोपनीयता विनियम: यूरोपीय संघ के सख्त डेटा कानून भारत से डिजिटल निर्यात को महँगा और जटिल बनाते हैं।

- भारत के पास यूरोपीय संघ की डेटा पर्याप्तता स्थिति का अभाव है, जिससे निर्बाध डेटा हस्तांतरण में बाधा आती है, जबकि छोटी आईटी कंपनियाँ उच्च अनुपालन लागत से जूझती हैं, जिससे प्रतिस्पर्द्धा सीमित हो जाती है।

- यूरोपीय डेटा संरक्षण पर्यवेक्षक (EDPS) ने यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) के भारत को व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि भारत यूरोपीय संघ के GDPR के "अनिवार्य रूप से समकक्ष" डेटा संरक्षण स्तर प्रदान करता है।

- इसके अलावा, भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ के बाज़ार तक पहुँचने के लिये महँगी अनुपालन व्यवस्था की आवश्यकता है।

- भारत के पास यूरोपीय संघ की डेटा पर्याप्तता स्थिति का अभाव है, जिससे निर्बाध डेटा हस्तांतरण में बाधा आती है, जबकि छोटी आईटी कंपनियाँ उच्च अनुपालन लागत से जूझती हैं, जिससे प्रतिस्पर्द्धा सीमित हो जाती है।

2025-2029 के लिये यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा के फोकस क्षेत्र क्या हैं?

- व्यापार और निवेश: वर्ष 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिये प्रयासों में तेज़ी लाई जाएगी, जिसमें आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने तथा भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के माध्यम से महत्त्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- यह रणनीति यूरोपीय संघ-भारत स्टार्टअप साझेदारी और होराइजन यूरोप अनुसंधान कार्यक्रम के साथ भारत के सहयोग पर भी जोर देती है।

- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु सहयोग: नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन, सौर ऊर्जा और विस्तारित हरित वित्त में सहयोग में वृद्धि।

- यह भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा को सुगम बनाने (FOWIND) पहल और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को मज़बूत बनाने जैसी चल रही परियोजनाओं से जुड़ा है।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग: स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी, जल और समुद्री विज्ञान, जलवायु अनुसंधान और टीका विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त वित्त पोषण तंत्र और उन्नत वैज्ञानिक आदान-प्रदान।

- यूरोपीय संघ का "विज्ञान के लिये यूरोप चुनें" कार्यक्रम अब वर्ष 2027 तक भारतीय शोधकर्त्ताओं के लिये खुला है।

- सुरक्षा और रक्षा: एजेंडा में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, जिसमें संकट प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, आतंकवाद निरोध तथा उत्पादन क्षमताओं और आपूर्ति शृंखला सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा औद्योगिक सहयोग पर परामर्श बढ़ाना शामिल है।

- यूरोपीय संघ गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये सूचना सुरक्षा समझौते पर संवाद करने की योजना बना रहा है। प्रमुख क्षेत्रों में हिंद-प्रशांत सहयोग, अंतरिक्ष सुरक्षा और यूक्रेन में रूस के युद्ध से संबंधित संयुक्त प्रयास भी शामिल हैं।

- प्रतिभा गतिशीलता और साझेदारी: यह दस्तावेज़ प्रतिभा गतिशीलता में सहयोग पर प्रकाश डालता है और साझा प्राथमिकताओं के आधार पर एक संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा बनाने का आह्वान करता है, जिसकी आगामी यूरोपीय संघ विदेश मामलों की परिषद की बैठकों में अपेक्षित औपचारिकता होगी।

भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ एवं गहन कैसे बना सकता है?

- FTA (मुक्त व्यापार समझौता) को तेज़ी से आगे बढ़ाना और व्यापारिक बाधाओं को दूर करना: विशेषकर ऑटोमोबाइल, दवा उद्योग और डिजिटल व्यापार से जुड़े शुल्क विवादों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना चाहिये।

- FTA वार्ताओं में तेज़ी लाने से आपूर्ति शृंखलाएँ मज़बूत होंगी, व्यापारिक बाधाएँ कम होंगी और वैकल्पिक आर्थिक संबंध विकसित होंगे।

- उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात को बढ़ावा देने और भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अधिक यूरोपीय निवेश को प्रोत्साहित करने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

- FTA से आगे बढ़कर, भारत और यूरोपीय संघ दवा उद्योग, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधनों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों की संभावनाएँ तलाश सकते हैं।

- इसके अलावा, जिस प्रकार भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) किया है, उसी प्रकार यूरोपीय संघ भी भारत के साथ एक समान समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है ताकि मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिले।

- डेटा-साझाकरण ढाँचे पर वार्ता: भारत को सीमा-पार डेटा प्रवाह को सुचारु बनाने के लिये यूरोपीय संघ–अमेरिका जैसे "प्राइवेसी शील्ड" समझौते पर वार्ता करनी चाहिए।

- एक पारस्परिक मान्यता (Mutual Recognition) ढाँचा भारतीय कंपनियों के लिये अनुपालन लागत को कम कर सकता है, वहीं घरेलू डेटा अनुपालन संस्थाएँ उन्हें यूरोपीय संघ की गोपनीयता मानकों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेंगी।

- साइबर सुरक्षा कानूनों को मज़बूत करने से वैश्विक डिजिटल व्यापार में भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

- रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना: संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, साइबर रक्षा साझेदारी और खुफिया-साझाकरण तंत्र का विस्तार करना।

- फ्राँस के साथ रक्षा उपकरणों के सह-विकास का विस्तार करना। चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता का मुकाबला करने के लिये भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को यूरोपीय रक्षा प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना।

- अमेरिका, रूस और क्वाड सदस्यता के साथ भारत की रक्षा साझेदारी को भारत के रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ के निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों द्वारा पूरक बनाया जा सकता है।

- वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला विकसित करना: भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के तहत सेमीकंडक्टर और AI सहयोग का विस्तार करना।

- IMEC और INSTC को मज़बूत करने से एक नया व्यापार और ऊर्जा मार्ग बनेगा जो चीन को दरकिनार कर देगा।

- डिजिटल एवं हरित प्रौद्योगिकी साझेदारी को सुदृढ़ करना: नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक और डाटा गोपनीयता विनियमों में सहयोग को बढ़ाना चाहिये।

- यूरोपीय संघ-भारत टीटीसी , महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका-भारत पहल के समान, प्रौद्योगिकी एजेंडों को संरेखित करने का अवसर प्रदान करता है , जिससे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

- ईयू-भारत टीटीसी (ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल) प्रौद्योगिकी एजेंडा को संरेखित करने का अवसर प्रस्तुत करता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका-भारत के बीच क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल है, जो प्रमुख क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय सहयोग को बढ़ावा देती है और नवाचार तथा प्रगति को गति प्रदान करती है।

- ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और कार्बन-न्यूट्रल प्रौद्योगिकियों में सहयोग का विस्तार दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिये लाभकारी होगा।

- भारत की डेटा संरक्षण नीतियों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाने से डिजिटल व्यापार के विस्तार को सुगम बनाया जा सकेगा।

- घरेलू व्यापार एवं निवेश नीतियों में सुधार: भारत को नियामक ढाँचे को सरल बनाना होगा, अवसंरचना को बेहतर तथा नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी ताकि यूरोपीय निवेश आकर्षित किये जा सकें।

- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) सुरक्षा को मज़बूत करना और व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना यूरोपीय तकनीकी कंपनियों को भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) सुरक्षा को मज़बूत करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने से यूरोपीय प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित होंगी।

- भारत को वैश्विक कूटनीतिक संतुलनकर्ता के रूप में स्थापित करना: अमेरिका-यूरोप संबंधों में तनाव की स्थिति में भारत प्रमुख शक्तियों के बीच सेतु का कार्य कर सकता है, जिससे संतुलित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

- G-20 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार जैसे बहुपक्षीय मंचों पर ईयू के साथ सहभागिता भारत के वैश्विक प्रभाव को ऊँचाई प्रदान करेगी।

- लोकतंत्रों के लिये बढ़ते अधिनायकवाद को खतरे के रूप में देखते हुए भारत, यूरोप और अमेरिका एकजुट हो सकते हैं।

- यह संरेखण डेमोक्रेसी समिट्स जैसी पहलों के माध्यम से अटलांटिक और इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिये सहयोगी प्रयासों को आगे बढ़ा सकता है।

- यह संरेखण लोकतंत्र शिखर सम्मेलन जैसी पहलों के माध्यम से अटलांटिक और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिये सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष:

भारत-ईयू साझेदारी एक परिवर्तनकारी क्षण पर खड़ी है, जो वैश्विक आर्थिक और सामरिक परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की स्थिति में है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के पूर्व निदेशक शिशिर प्रियदर्शी के शब्दों में, "यह नया रणनीतिक एजेंडा दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक और आर्थिक समूहों को आपसी समृद्धि और वैश्विक स्थिरता के लिये सहयोग करने का एक सशक्त ढाँचा प्रदान करता है।"

इस गठबंधन को मज़बूत करना आर्थिक अनुकूलन, तकनीकी नवाचार और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण होगा, जिससे भारत की प्रभावशाली भूमिका एक बहुध्रुवीय विश्व में और अधिक सुदृढ़ होगी।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी वैश्विक आर्थिक और सामरिक महत्त्व के एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। भारत-यूरोपीय संघ सामरिक एजेंडे के मुख्य उद्देश्यों और बहुध्रुवीय विश्व में भारत की स्थिति पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

यूरोपीय संघ का 'स्थिरता एवं संवृद्धि समझौता (स्टेबिलिटी ऐंड ग्रोथ पैक्ट)' ऐसी संधि है, जो

- यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है

- यूरोपीय संघ के देशों के लिये अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बाँटना सुकर बनाती है

- यूरोपीय संघ के देशों के लिये अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बाँटना सुकर बनाती है

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई भी नहीं

व्याख्या: (a)

प्रश्न. समाचारों में देखे जाने वाले शब्द 'डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी' पद किसे निर्दिष्ट करता है? (2017)

(a) आसियान

(b) ब्रिक्स'

(c) यूरोपियन यूनियन

(d) जी-20

उत्तर: (c)

प्रश्न. ‘समाचारों में कभी-कभी देखे जाने वाला 'यूरोपीय स्थिरता तंत्र (European Stability Mechanism)' क्या है? (2016)

(a) मध्य-पूर्व से लाखों शरणार्थियों के आने के प्रभाव से निपटने के लिये EU द्वारा बनाई गई एक एजेंसी

(b) EU की एक एजेंसी, जो यूरोक्षेत्र (यूरोज़ोन) के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है

(c) सभी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को सुलझाने के लिये EU की एक एजेंसी

(d) सदस्य राष्ट्रों के बीच मतभेद सुलझाने के लिये EU की एक एजेंसी

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. 'नाटो का विस्तार एवं सुदृढीकरण और एक मज़बूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है।' इस कथन के बारे मे आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिये। (2023)