भारत में सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियाँ

प्रिलिम्स के लिये:ब्रह्मोस, S-400 ट्रायम्फ, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, हिंद महासागर क्षेत्र, मानव रहित हवाई प्रणाली (अनमैन्ड एरियल सिस्टम), यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट पहल, MFN, स्कॉर्पीन पनडुब्बियाँ। मेन्स के लिये:भारत में सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियाँ और भारत की रक्षा तैयारियों में उनकी भूमिका। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के महत्त्व को रेखांकित किया।

- एक अलग घटनाक्रम में, भारत के बढ़ते रक्षा संबंधों और S-400 ट्रायम्फ प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि इसने पाकिस्तान द्वारा किये गए मिसाइल और असिसगार्ड सोंगर ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया, जो एक त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

ब्रह्मोस और S-400 ट्रायम्फ के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

ब्रह्मोस:

- नाम की उत्पत्ति: इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।

- विकास: ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण ब्रह्मोस एयरोस्पेस के तहत किया जा रहा है, जो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) (50.5%) और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया (NPOM) (49.5%) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

- प्रथम परीक्षण: ब्रह्मोस का सफल परीक्षण वर्ष 2001 में चांदीपुर, ओडिशा से किया गया था।

- प्रकार: ब्रह्मोस एक दो-चरणीय सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे उच्च परिशुद्धता और गति के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसमें पहले चरण में एक ठोस-प्रणोदक बूस्टर है, उसके बाद दूसरे चरण में एक तरल-ईंधन वाला रैमजेट है, जो मैक 3 (ध्वनि की गति से तीन गुना) की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल में से एक है।

- यह एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जो "फायर एंड फॉरगेट/दागो और भूल जाओ" सिद्धांत पर कार्य करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।

- ब्रह्मोस एक स्टैंड-ऑफ रेंज हथियार है जिसे दुश्मन की रक्षा सीमा से बाहर सुरक्षित दूरी से लॉन्च करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। यह अधिकतम 15 किलोमीटर की ऊँचाई तक उड़ान भर सकता है तथा केवल 10 मीटर की न्यूनतम ऊँचाई पर स्थित लक्ष्यों पर सटीकता से हमला कर सकता है।

- रेंज: ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किमी से बढ़कर 350 किमी हो गई है तथा भविष्य के संस्करण की मारक क्षमता का लक्ष्य 800 किमी और हाइपरसोनिक गति (मैक 5+) है।

- ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल में, सबसोनिक मिसाइलों की तुलना में तीन गुना अधिक तीव्रता, 2.5 गुना अधिक रेंज और अधिक सीकर रेंज की क्षमता है, जिसके परिणामस्वरूप यह अधिक सटीकता के साथ नौ गुना अधिक गतिज ऊर्जा प्रदान करती है।

- ब्रह्मोस के विभिन्न प्रकार:

- जहाज़-आधारित संस्करण: वर्ष 2005 से भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर तैनात, यह एकल मिसाइल या एक साथ कई (अधिकतम 8) मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है, जो समुद्र से समुद्र तथा समुद्र से भूमि तक दोनों प्रकार के हमलों को प्रभावी रूप से अंजाम दे सकती है।

- इसे पहली बार INS राजपूत पर तैनात किया गया, जिससे भारतीय नौसेना की हमला करने की क्षमता में वृद्धि हुई।

- भूमि-आधारित संस्करण: इसमें 4-6 मोबाइल लांचर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3 मिसाइलें होती हैं, जिन्हें विभिन्न विन्यासों में विभिन्न लक्ष्यों पर एक साथ दागा जा सकता है।

- इसे भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2007 में 2.8 मैक की गति से प्रचालन में लाया गया था और उन्नयन के बाद यह 400 किलोमीटर तक सटीकता के साथ लक्ष्य पर प्रहार कर सकता है।

- वायु-प्रक्षेपित संस्करण: ब्रह्मोस वायु-प्रक्षेपित क्रूज़ मिसाइल (ALCM) भारत के सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमानों में प्रयुक्त सबसे भारी हथियार है।

- 1,500 किलोमीटर की रेंज के साथ ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमान सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख निवारक के रूप में कार्य करते हैं।

- पनडुब्बी से प्रक्षेपित संस्करण: यह जल के अंदर और हवाई उड़ान के लिये अलग-अलग सेटिंग्स का उपयोग करके 50 मीटर जल के अंदर से संचालित हो सकता है।

- भविष्योन्मुखी ब्रह्मोस-NG: ब्रह्मोस-NG (नेक्स्ट जेनरेशन), एक हल्का और स्टील्थ (गुप्तता युक्त) अगली पीढ़ी का मिसाइल है, जो विकासाधीन है। इसे वायु, नौसेना और जल के नीचे के प्लेटफाॅर्मों तथा टारपीडो ट्यूब से प्रक्षेपण की क्षमता के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- जहाज़-आधारित संस्करण: वर्ष 2005 से भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर तैनात, यह एकल मिसाइल या एक साथ कई (अधिकतम 8) मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है, जो समुद्र से समुद्र तथा समुद्र से भूमि तक दोनों प्रकार के हमलों को प्रभावी रूप से अंजाम दे सकती है।

S400 ट्रायम्फ

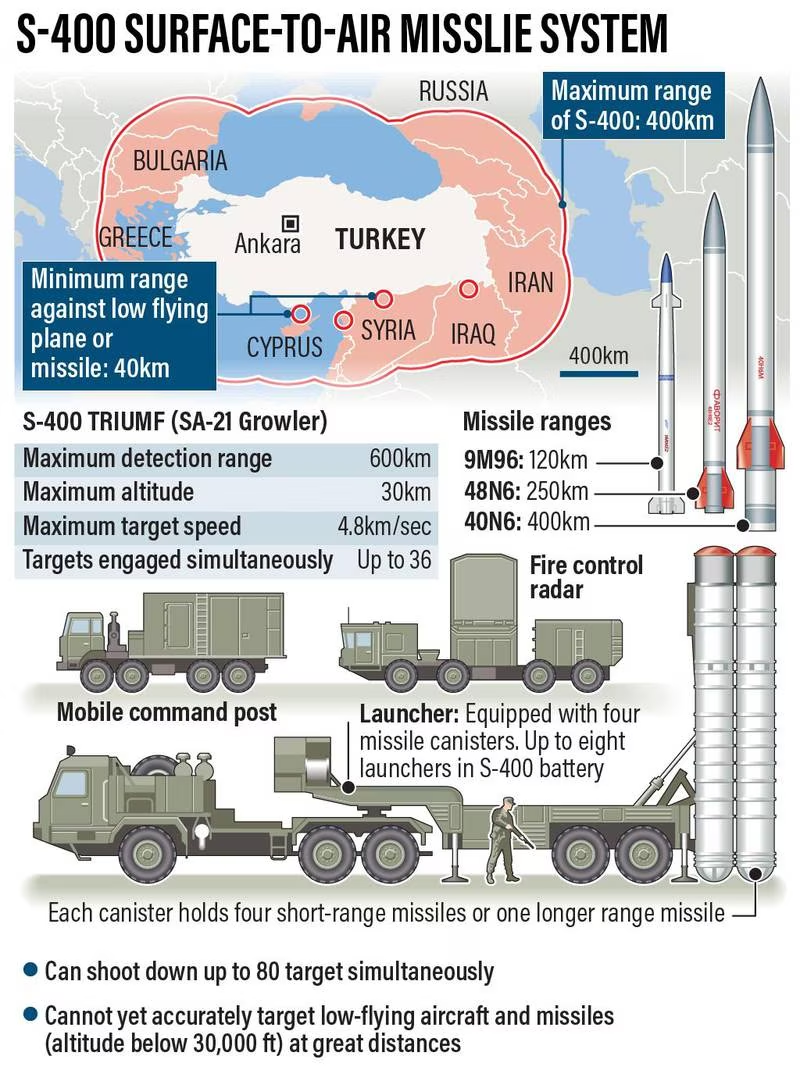

- परिचय: S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली है।

- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) द्वारा इसे SA-21 ग्रोलर नाम दिया गया है तथा इसे वर्ष 2007 में सेवा में शामिल किया गया था।

- इसे बहुस्तरीय वायु रक्षा के लिये डिज़ाइन किया गया है, यह विमान, बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज़ मिसाइलों, ड्रोन और स्टील्थ लक्ष्यों सहित हवाई खतरों की एक विस्तृत शृंखला को रोक सकता है।

- रेंज: 400 किमी दूर और 30 किमी तक की ऊँचाई पर लक्ष्य को भेद सकता है।

- गति: मैक 14 (~17,000 किमी/घंटा) तक की गति से उड़ने वाले लक्ष्यों को रोक सकता है।

- रडार पहुँच: उन्नत रडार प्रणालियों का उपयोग करके 600 किमी तक के लक्ष्यों का पता लगाता है।

- लक्ष्य प्रबंधन: 300 लक्ष्यों तक ट्रैक करता है और एक साथ 36 लक्ष्यों पर हमला करता है।

- मिसाइल के प्रकार :

- 40N6: लंबी दूरी (400 किमी तक)

- 48N6: मध्यम दूरी (250 किमी तक)

- 9M96E/9M96E2: छोटी से मध्यम दूरी (40-120 किमी)

- S-400 के साथ भारत की भूमिका: वर्ष 2018 में, भारत ने पाँच S-400 वायु रक्षा स्क्वाड्रनों के लिये रूस के साथ 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- तीन वर्तमान में संचालित हैं तथा वर्ष 2026 तक दो और शुरू हो जाएंगे। भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से विख्यात S-400 का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई हमले का मुकाबला करने के लिये किया था, जो इसके सामरिक महत्त्व को दर्शाता है।

नोट: असीसगार्ड सोंगर ड्रोन तुर्की का पहला स्वदेशी सशस्त्र अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS) है जो असॉल्ट राइफलों, ग्रेनेड लांचर, मोर्टार या आँसू गैस से लैस है, जिसमें सभी सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं। गुप्तता और समन्वय के लिये डिज़ाइन की गई ये प्रणाली निगरानी तथा सटीक हमलों को संभव बनाती है।

काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक वारफेयर क्या है?

- काइनेटिक वारफेयर: काइनेटिक वारफेयर में शत्रु को पराजित करने के लिये प्रत्यक्ष भौतिक बल का प्रयोग किया जाता है, जैसे हवाई हमले, तोपखाना और ज़मीनी हमले।

- उदाहरणों में ऑपरेशन सिंदूर (2025) और बालाकोट एयरस्ट्राइक (2019) शामिल हैं, जहाँ पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायु सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया था।

- नॉन-काइनेटिक वारफेयर: इसमें ऐसी रणनीतियाँ शामिल होती हैं जो सीधे भौतिक हमलों पर निर्भर नहीं होतीं, बल्कि शत्रु की राजनीतिक, आर्थिक, सूचनात्मक या मानसिक स्थिरता को लक्ष्य बनाती हैं।

- इसमें साइबर युद्ध (जैसे—ईरान के परमाणु केंद्रों पर इज़राइल का साइबर हमला), सूचना युद्ध (जैसे—ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल को गिराने के फर्ज़ी दावे), इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (जैसे—भारत की संयुक्ता और दिव्य दृष्टि प्रणालियाँ), मानसिक युद्ध (जैसे—धमकियाँ, सैन्य वीडियो) और आर्थिक युद्ध (जैसे—पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) दर्जा वापस लेना) शामिल हैं।

हालिया वर्षों में भारत द्वारा किये गए रक्षा समझौते क्या हैं?

- भारत–रूस: भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली, MiG-29 लड़ाकू विमान तथा कामोव हेलीकॉप्टर प्राप्त किये हैं, साथ ही T-90 टैंकों, Su-30MKI लड़ाकू विमानों, AK-203 राइफलों और ब्रह्मोस मिसाइलों के लाइसेंसयुक्त उत्पादन के समझौते किये हैं।

- भारत–अमेरिका: भारत और अमेरिका ने सैन्य एवं तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से US–इंडिया कॉम्पैक्ट पहल शुरू की।

- आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (SOSA) एवं संयोजन अधिकारियों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे रक्षा आवश्यकताओं के लिये परस्पर समर्थन सुनिश्चित हुआ।

- भारत ने कई अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरणों को एकीकृत किया है, जिनमें C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोबमास्टर III तथा AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं और F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान प्राप्ति पर भी बातचीत चल रही है।

- भारत–UK: रक्षा व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिये मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया। थेल्स UK और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के बीच लेज़र बीम राइडिंग MANPADs (मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स) तथा STARStreak मिसाइलों (कम दूरी की सतह-से-वायु मिसाइल) की आपूर्ति के लिये समझौता हुआ है।

- ये दोनों हैदराबाद में अपनी तरह की प्रथम वायु-से-वायु मिसाइल असेंबली एवं परीक्षण सुविधा पर सहयोग कर रहे हैं।

- भारत–फ्राँस: भारत और फ्राँस ने भारतीय नौसेना के लिये 26 राफेल-M विमानों के लिये अंतर-सरकारी समझौता (IGA) पर हस्ताक्षर किये तथा स्कॉर्पीन पनडुब्बियों, राफेल विमानों और स्वदेशी उत्पादन को शामिल करते हुए एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप तैयार किया।

निष्कर्ष

भारत की रक्षा रणनीति धमकियों का मुकाबला करने के लिये काइनेटिक (ब्रह्मोस हमले, S-400 इंटरसेप्शन) और नॉन-काइनेटिक (साइबर एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध) क्षमताओं का समन्वय करती है। रूस (S-400, ब्रह्मोस), अमेरिका (F-35 सौदे) एवं फ्राँस (राफेल-M) के साथ समझौतों द्वारा सशक्त यह रणनीति भारत की बहु-क्षेत्रीय युद्ध तत्परता को सुदृढ़ कर रही है, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध निरोधक क्षमता सुनिश्चित होती है तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत के बदलते सामरिक परिवेश के संदर्भ में स्वदेशी वायु रक्षा एवं मिसाइल प्रणालियों के विकास की प्रासंगिकता समझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित "टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD)" क्या है? (2018) (a) इज़रायल की एक रडार प्रणाली उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. भारत-रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है? हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिये। (2020) |

कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना

प्रिलिम्स के लिये:चावल, गेहूँ, कपास, सोयाबीन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), GM फसलें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PM-किसान, कुपोषण, मोनोकल्चर, मानसून, कदन्न, दलहन, तिलहन, बागवानी फसलें, भावांतर भुगतान योजना (PDPS), किसान उत्पादक संगठन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) मेन्स के लिये:चावल और गेहूँ की कृषि से संबंधित चिंताएँ, भारत में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये अपनाए जाने वाले उपाय। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

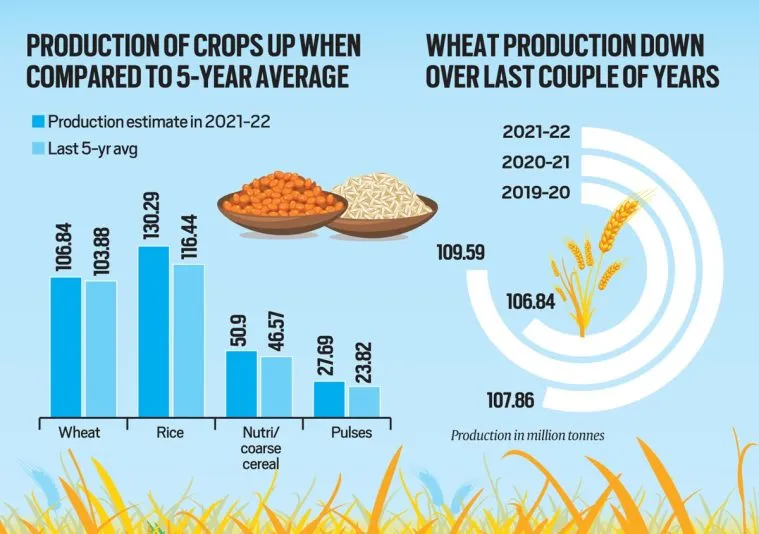

भारत में कृषि प्रवृत्तियाँ यह दर्शाती हैं कि चावल और गेहूँ की कृषि का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण सहायक नीतियाँ, बेहतर किस्मों का विकास और विश्वसनीय उपज है, जबकि अन्य फसलों में कम लाभ और मूल्य अस्थिरता के कारण रकबे में उतार-चढ़ाव देखा जाता है।

भारत की कृषि प्रवृत्तियाँ क्या हैं?

- गेहूँ और चावल: चावल की कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से पंजाब में (वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 के बीच 29.8 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32.4 लाख हेक्टेयर) और तेलंगाना में (10.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर)।

- मध्य प्रदेश में भी गेहूँ और चावल का रकबा क्रमशः वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 के बीच 59.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 78.1 लाख हेक्टेयर और 20.2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 38.7 लाख हेक्टेयर हो गया है।

- कपास: पंजाब में कपास की कृषि में भारी गिरावट की गई है, जो वर्ष 2015-16 में 3.4 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में केवल 1 लाख हेक्टेयर रह गई है।

- तेलंगाना में वर्ष 2020-21 में 23.6 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 18.1 लाख हेक्टेयर रह गया है।

- चना: मध्य प्रदेश में चने का क्षेत्र वर्ष 2015-16 में 30.2 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 20.1 लाख हेक्टेयर रह गया है।

- सोयाबीन: मध्य प्रदेश में सोयाबीन का क्षेत्र वर्ष 2015-16 में 59.1 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 57.8 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि ऊँची कीमतों के कारण यह वर्ष 2020-21 में 66.7 लाख हेक्टेयर के शिखर पर पहुँच गया था।

किसानों के बीच चावल और गेहूँ सबसे अधिक पसंदीदा फसलें क्यों हैं?

- MSP पर खरीद: सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर चावल और गेहूँ की लगभग गारंटीकृत खरीद सुनिश्चित करती है, जिससे मूल्य स्थिरता और आय आश्वासन मिलता है, जिससे ये बिना न्यूनतम समर्थन मूल्यवाली फसलों की तुलना में कम जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।

- सिंचाई समर्थन: चावल और गेहूँ मुख्य रूप से सिंचाई पर आधारित फसलें हैं, जिससे वर्षा पर निर्भरता कम होती है और उपज का जोखिम घटता है। नहरों और भूमिगत जल तक पहुँच होने से इनकी कृषि अधिक विश्वसनीय बन जाती है।

- सतत् आनुवंशिक सुधार: दोनों फसलें मज़बूत सार्वजनिक अनुसंधान समर्थन से लाभान्वित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधक और जलवायु के अनुकूल किस्मों का विकास संभव हो पाया है।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने CRISPR-Cas का उपयोग करके कमला नामक आनुवंशिक रूप से संपादित सांबा महसूरी चावल तैयार किया है, जो प्रति पैनिकल 450-500 दाने उत्पन्न करता है (जबकि पेरेंट में 200-250 दाने होते हैं), 5.37-9 टन/हेक्टेयर उपज देता है और 130 दिनों में पक जाता है (15-20 दिन पहले) तथा यह संवर्द्धित जड़ बायोमास के माध्यम से जल व उर्वरकों का संरक्षण करता है।

- ICAR के वैज्ञानिकों ने चावल की किस्म कॉटनडोरा सन्नालू (MTU-1010) में सूखा और नमक सहिष्णुता (DST) जीन को संपादित करने के लिये CRISPR(क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स)-CAS का उपयोग किया, जिससे पूसा DST चावल 1 का निर्माण हुआ, जो अजैविक तनाव प्रतिरोध को सीमित करने वाले जीन को अप्रभावी कर ऊष्मा, लवणता व जल तनाव के प्रति अधिक सहनशील है।

- गेहूँ में, कल्याण सोना और सोनालिका जैसी हरित क्रांति किस्मों ने न केवल उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की (प्रति हेक्टेयर 1-1.5 टन से 3.8 टन तक), बल्कि रोगों एवं पर्यावरणीय तनावों के प्रति प्रतिरोध में भी सुधार किया।

- इसके विपरीत, कपास, तिलहन और दालों जैसी फसलों में BT कपास (वर्ष 2002-06) के बाद से सीमित अनुसंधान एवं विकास के साथ कोई बड़ी GM सफलता नहीं देखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप उपज में स्थिरता, अस्थिर लाभ एवं कृषि में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

- उच्च मांग और स्थिर बाज़ार: चावल और गेहूँ, निरंतर घरेलू एवं वैश्विक मांग वाले मुख्य खाद्य पदार्थ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मध्याह्न भोजन व कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग किये जाते हैं, जिससे स्थिर बिक्री सुनिश्चित होती है।

- नीति एवं अवसंरचना पूर्वाग्रह: खरीद अवसंरचना (जैसे मंडियाँ और भंडारण ) अन्य फसलों की तुलना में अनाज के लिये बेहतर विकसित है और ऋण माफी व सब्सिडी अक्सर मुख्य फसलों के पक्ष में होती है।

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) और उर्वरक सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाएँ चावल एवं गेहूँ उत्पादन को समर्थन देती हैं।

चावल और गेहूँ पर अत्यधिक ध्यान देने के क्या परिणाम होंगे?

- पोषण संबंधी कमियाँ: चावल और गेहूँ पर अत्यधिक निर्भरता पोषण संबंधी विविधता को सीमित करती है, क्योंकि वे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें कम प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्व होते हैं, जो कुपोषण (जैसे प्रोटीन व लोहे की कमी) में योगदान करते हैं।

- मृदा क्षरण: चावल के लिये जल का अत्यधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों के साथ मिलकर, मृदा लवणता और पोषक तत्त्वों के असंतुलन में योगदान देता है, जिससे धीरे-धीरे मृदा स्वास्थ्य खराब हो जाता है।

- अनुमान है कि वर्ष 2030 तक लवणता प्रभावित क्षेत्र 6.7 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 11 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा।

- जल की कमी: चावल की कृषि में जल की अधिक खपत और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण के कारण जल संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जिससे कृषि की स्थिरता को खतरा होता है।

- पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भूजल की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जहाँ निष्कर्षण दर क्रमशः 66, 51 एवं 34% पुनर्भरण दर से अधिक हो गई है।

- बाज़ार विकृतियाँ: MSP प्रणाली एकल कृषि को बढ़ावा देकर और अधिक लाभदायक या टिकाऊ फसलों की उपेक्षा करके बाज़ार को विकृत कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक उत्पादन, असंवहनीय प्रथाएँ एवं मूल्य में उतार-चढ़ाव होता है।

- उदाहरण के लिये, दालों, तिलहनों और कदन्न की उपेक्षा से आयात पर निर्भरता बढ़ती है (उदाहरण के लिये, 60% खाद्य तेल का आयात किया जाता है)।

- क्षेत्रीय असमानताएँ: चावल और गेहूँ के प्रति नीति एवं खरीद पूर्वाग्रह से सिंचित उत्तर-पश्चिमी राज्यों को लाभ मिलता है, जबकि विविध फसल प्रतिरूप वाले वर्षा आधारित तथा आदिवासी क्षेत्रों को इससे वंचित रखा जाता है।

- एकल-फसल जोखिम: फसल विविधता में कमी से कीटों, बीमारियों और जलवायु प्रकोप के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

- उदाहरण के लिये, व्हीट ब्लास्ट रोग एक फफूंद संक्रमण है जो मैग्नापोर्थे ओराइज़े ट्रिटिकम (MOT) नामक कवक के कारण होता है, जो मुख्य रूप से गेहूँ की फसलों को प्रभावित करता है।

फसल विविधीकरण के संबंध में भारत की क्या पहल हैं?

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)

- कपास उत्पादकता मिशन

- दालों में आत्मनिर्भरता के लिये मिशन

- उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन

भारत में कृषि विविधीकरण को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- नीतिगत एवं संस्थागत सुधार: सुनिश्चित खरीद के अंतर्गत कदन्न (मिलेट्स), दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को शामिल करने के लिये MSP कवरेज का विस्तार करना।

- यदि कीमतें MSP से नीचे चली जाती हैं तो मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाए तथा विकेंद्रीकृत खरीद के माध्यम से गैर-अनाज फसलों के लिये किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और स्थानीय मंडियों को मज़बूत किया जाए।

- जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना: राष्ट्रीय कदन्न मिशन के माध्यम से कदन्न (ज्वार, बाजरा, रागी) को प्रोत्साहित करना, दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना तथा फलों, सब्जियों एवं फूलों की कृषि के लिये एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) का विस्तार करना।

- बाजार संबंधों को मज़बूत करना: बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) का विस्तार करना, कॉर्पोरेट भागीदारी (जैसे, ITC की "ई-चौपाल") के माध्यम से अनुबंध कृषि और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना तथा मसालों एवं जैविक उपज जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन पर ध्यान केंद्रित करना।

- अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता: शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिये पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत कोल्ड चेन, गोदामों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से फसल-उपरान्त सहायता प्रदान करना।

- वित्तीय सहायता उपाय: विविध फसलों को शामिल करने के लिये पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) का विस्तार करना तथा गैर-अनाज फसलों और कृषि प्रसंस्करण के लिये कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

- आधुनिक कृषि तकनीकों के लिये स्किल इंडिया और किसान ड्रोन के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

- क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ: पंजाब-हरियाणा में भूजल तनाव को कम करने के लिये कपास, मक्का और कृषि वानिकी को अपनाना; पूर्वी भारत में बाढ़ प्रतिरोधी चावल की किस्मों तथा जलीय कृषि को बढ़ावा देना, वर्षा आधारित क्षेत्रों में कदन्न एवं दलहनों के साथ शुष्क भूमि कृषि पर ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष

भारत में MSP और सिंचाई सहायता द्वारा चावल एवं गेहूँ की कृषि पर ध्यान केंद्रित करना पोषण, पर्यावरण व बाजार असंतुलन को उत्पन्न कर रहा है। नीतिगत सुधारों, जलवायु-अनुकूल फसलों और बेहतर अवसंरचना के माध्यम से कृषि में विविधता लाने से कृषि को बनाए रखने तथा कृषि आय एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के साथ-साथ इन मुद्दों को हल करने में सहायता मिल सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में कृषि विविधीकरण को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर:(d) प्रश्न 2. ‘जलवायु-अनुकूली कृषि के लिये वैश्विक सहबन्ध’ (ग्लोबल एलायन्स फॉर क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) (GACSA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम. विश्वेश्वरैया और डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुँचा था? (2019) प्रश्न. भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों की व्याख्या कीजिये। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार मदद की है? (2017) |

निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय

प्रिलिम्स के लिये:ई-कॉमर्स, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाएँ, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राजकोषीय घाटा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। मेन्स के लिये:भारतीय आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख कारक, भारत के सतत् आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अपनी पहली 'फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वे ऑन प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस' रिपोर्ट जारी की।

- यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत आयोजित किया गया था, इसका उद्देश्य वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वित्तीय वर्षों में निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की प्रवृत्ति का आकलन करना है।

निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश में रुझान क्या हैं?

- पूंजीगत व्यय में समग्र वृद्धि: निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 तक चार वर्षों की अवधि में66.3% की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 25.5% तक घटने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में सुदृढ़ कैपेक्स चक्र के बाद कंपनियों द्वारा की जा रही सतर्क योजना को दर्शाता है।

- यह गिरावट उच्च उधार लागत, कमज़ोर मांग और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं जैसे कारकों से प्रेरित है।

- निवेश का उद्देश्य और प्रकृति: वित्त वर्ष 2024-25 में, 49.6% उद्यमों ने आय सृजन के लिये, 30.1% ने उन्नयन के लिये और 2.8% ने विविधीकरण के लिये निवेश किया।

- वित्त वर्ष 2024-25 में नई परिसंपत्ति खरीद के लिये प्रति उद्यम अनुमानित पूंजीगत व्यय 172.2 करोड़ रुपए था।

- पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण: विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक 43.8% हिस्सा रहा, उसके बाद सूचना एवं संचार (15.6%) और परिवहन एवं भंडारण (14%) का स्थान रहा।

- परिसंपत्ति के संदर्भ में, कुल पूंजीगत व्यय का 53.1% मशीनरी एवं उपकरणों पर, 22% पूंजीगत कार्य-प्रगति पर तथा 9.7% भवनों एवं संरचनाओं पर व्यय किया गया।

- सकल अचल परिसंपत्तियों (GFA) में वृद्धि: निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रति उद्यम औसत GFA में 27.5% की वृद्धि देखी गई, जो वर्ष 2022-23 में 3,279.4 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 4,183.3 करोड़ रुपए हो गई।

- सर्वोच्च GFA विद्युत्, गैस, भाप एवं वातानुकूलन आपूर्ति क्षेत्र में देखा गया, इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र रहा।

- सकल अचल परिसंपत्तियाँ (GFA) से तात्पर्य एक उद्यम द्वारा स्वामित्व में रखी गई भौतिक परिसंपत्तियों—जैसे मशीनरी, भवन एवं उपकरण—के कुल मूल्य से होता है, जिसमें मूल्यह्रास (डेप्रीशीएशन) घटा दिया जाता है।

कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) क्या है?

- परिचय: कैपेक्स (Capital Expenditure) का आशय ऐसी धनराशि से है जो भौतिक परिसंपत्तियाँ—जैसे संपत्ति, उपकरण या प्रौद्योगिकी—अर्जित करने, उन्नत करने या बनाए रखने पर खर्च की जाती है। यह दीर्घकालिक निवेश होता है, जिसे परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और समय के साथ मूल्यह्रास (डेप्रीशीएशन) के अधीन होता है। उदाहरणों में मशीनरी की खरीद और सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल हैं।

- परिचालन व्यय (Opex), जो व्यवसाय के दैनिक संचालन लागतों को दर्शाता है, के विपरीत कैपेक्स उन महत्त्वपूर्ण निवेशों को कहते हैं जो दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किये जाते हैं।

- कैपेक्स डेटा: भारतीय सरकार अपने वार्षिक बजट के माध्यम से पूंजीगत व्यय का आवंटन करती है, जिसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं।

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिये GDP के 3.1% के अनुरूप ₹11.21 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है।

- महत्त्व: कैपेक्स उच्च गुणक प्रभाव के कारण आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सहायक उद्योगों को प्रोत्साहित करता है, रोज़गार सृजित करता है, तथा श्रम उत्पादकता को बढ़ाता है।

- एक प्रतिचक्रीय राजकोषीय साधन के रूप में, कैपेक्स अर्थव्यवस्था को स्थिर करता है तथा परिसंपत्ति सृजन के माध्यम से दीर्घकालिक राजस्व सृजन का समर्थन करता है।

- यह ऋण चुकौती द्वारा देनदारियों को घटाने में भी सहायक होता है तथा निजी निवेश को उत्प्रेरित कर सतत् आर्थिक विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निजी क्षेत्र के कैपेक्स को बाधित करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- भू-राजनीतिक अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार में व्यवधान: बढ़ते तनाव (जैसे—अमेरिका-चीन टैरिफ, वैश्विक प्रतिबंध) व्यापार और इनपुट लागतों में अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं।

- आयातित सामग्रियों पर निर्भर उद्योग आपूर्ति शृंखला की सुभेद्यताओं के कारण विशेष रूप से सतर्क हैं।

- उच्च उधार लागत: उच्च ब्याज दरें बड़े पैमाने की परियोजनाओं के वित्तपोषण की लागत को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण कंपनियाँ बैंकों से उधार लेने के बजाय आंतरिक उपार्जन (Accruals) का उपयोग करना पसंद करती हैं।

- निम्न उपभोक्ता मांग: कम निजी खपत क्षमता विस्तार में निवेश करने के लिये व्यावसायिक विश्वास को प्रभावित करती है।

- कोविड-19 के बाद मांग में कुछ सुधार के बावजूद, यह प्रमुख ग्रीनफील्ड निवेशों को उचित ठहराने के लिये पर्याप्त सुदृढ़ नहीं है।

- ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का अभाव: अधिकांश वर्तमान निवेश ब्राउनफील्ड (मौजूदा इकाइयों का विस्तार) हैं, जो आंतरिक निधियों के माध्यम से वित्तपोषित हैं।

- ग्रीनफील्ड निवेश (नई इकाइयाँ) जिनके लिये आमतौर पर बैंक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, की कमी है, जिससे समग्र पूंजीगत व्यय की दृश्यता कम हो रही है।

- संरचनात्मक समस्याएँ: भूमि अधिग्रहण में देरी और श्रम सुधारों का अभाव प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं।

- कुशल श्रमिकों की कमी, जिसका उदाहरण L&T द्वारा 40,000 श्रमिकों को नियुक्त करने में किया गया संघर्ष है, परियोजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

- IBC के अनुभवों के कारण सावधानी: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत पिछले दिवाला (जैसे, जेट एयरवेज, एस्सार) ने फर्मों को अधिक जोखिम प्रतिकूल बना दिया है। परिसंपत्ति का अभिग्रहण होने के डर से संरक्षी वित्तीय नियोजन किया जाता है।

- क्षमता का न्यून उपयोग: हालाँकि कुछ क्षेत्रों (स्टील, सीमेंट, ऑटो) में 75-80% उपयोग की रिपोर्ट है, लेकिन कुल दरें Q4 FY23 में 76.3% के शिखर से गिरकर 74.7% (Q3 FY24) हो गई हैं। क्षमता के पूर्ण उपयोग के बिना, फर्मों को आगे विस्तार करने के लिये बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है।

- निवेश का अत्यधिक संकेंद्रण: नए निजी निवेश अधिकतर रिलायंस, टाटा जैसी कुछ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित हैं। सतत् आर्थिक विकास के लिये भारत की व्यापक भागीदारी आवश्यक है।

निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिये क्या किया जा सकता है?

- संस्थागत तंत्र और ऋण सहायता को मज़बूत करना: बड़े निजी निवेश परियोजनाओं की तीव्रता से स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिये कैबिनेट सचिवालय के तहत मौजूदा पुनरुद्धार परियोजना निगरानी समूह (PMG) को मज़बूत करना।

- MSME के लिये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) का विस्तार करने और मध्यम आकार की विनिर्माण फर्मों को समान समर्थन देने से पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

- प्रारंभिक चरण के औद्योगिक और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने, उभरते क्षेत्रों में नवाचार एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिये स्टार्टअप्स के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) का उपयोग करना।

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के दायरे का विस्तार: रक्षा विनिर्माण और सटीक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के लिये PLI की शुरुआत करनी चाहिये। निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिये PLI संवितरण में पारदर्शिता तथा समयबद्धता में सुधार करना चाहिये।

- कर और विनियामक ढाँचे में सुधार: मशीनरी और संयंत्र निवेश हेतु त्वरित मूल्यह्रास लाभ को पुनः लागू करना चाहिये।

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) का प्रभावी निष्पादन करना चाहिये जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 13-14% से घटाकर 8-9% करना है, जिससे निजी निर्माताओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होगा।

- निजी क्षेत्र के निवेशों को जोखिम मुक्त करना: निजी क्षेत्र के निवेशों को जोखिम मुक्त करने के क्रम में सड़क, विद्युत् और रेलवे जैसे क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट(InvITs) और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (REITs) के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

- यह दृष्टिकोण जोखिमों को वितरित करते हुए निजी पूंजी को आकर्षित करने पर केंद्रित है, जिससे इन प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि देखी गई है लेकिन वित्त वर्ष 26 की अनुमानित गिरावट से उच्च उधारी लागत एवं वैश्विक तनाव जैसी अनिश्चितताओं के बीच सतर्क निवेश आवश्यक है। फिर भी, उन्नयन और क्षेत्रीय विविधीकरण पर ध्यान से आर्थिक स्थिरता के साथ समन्वित एक विकसित निवेश रणनीति को बढ़ावा मिलेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में पूंजीगत व्यय बढ़ाने में निजी क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न: 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज़)' में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है? (2015) (a) कोयला उत्पादन उत्तर: b प्रश्न. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची दर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018) (a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। उत्तर: (c) प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि: (2019) (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न 1. "सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न 2. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (2014) |

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग, 2025 रिपोर्ट

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस (IND, 12 मई) पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग (SoWN), 2025 रिपोर्ट जारी की है।

SoWN, 2025 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक नर्सिंग कार्यबल: वैश्विक नर्सिंग कार्यबल वर्ष 2018 के 27.9 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2023 में 29.8 मिलियन हो गया लेकिन 78% नर्सें वैश्विक आबादी के केवल 49% का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में केंद्रित हैं।

- वैश्विक नर्स-जनसंख्या अनुपात 37.1 प्रति 10,000 है, जिसमें यूरोप में अफ्रीका तथा पूर्वी भूमध्य सागर की तुलना में पाँच गुना अधिक नर्सें हैं एवं उच्च आय वाले देशों में निम्न आय वाले देशों की तुलना में 10 गुना अधिक नर्सें हैं।

- अनुमान है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक नर्स कार्यबल 36 मिलियन तक पहुँच जाएगा, जिससे वर्ष 2023 में नर्सों की कमी 5.8 मिलियन से घटकर 4.1 मिलियन हो जाएगी तथा 70% कमी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर में केंद्रित होगी।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवास: वैश्विक स्तर पर 7 में से 1 नर्स विदेश में जन्मी है। उच्च आय वाले देशों (HIC) में यह 23% तक पहुँच जाती है, जबकि उच्च मध्य-आय वाले देशों में यह 8%, निम्न मध्य-आय वाले देशों में 1% और निम्न आय वाले देशों (LIC) में 3% है।

- मानसिक स्वास्थ्य और नर्सों का विनियमन: 92% देशों में नर्सों के लिये नियामक निकाय हैं। 94% देशों में न्यूनतम वेतन कानून हैं, लेकिन केवल 42% देशों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है।

भारत में नर्सों की स्थिति क्या है?

- नर्स-जनसंख्या अनुपात: भारत में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर केवल 1.9 नर्सें हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित प्रति 1,000 पर 3 नर्सों के अनुपात से काफी कम है।

- नर्सिंग कार्यबल: भारत में भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) के साथ 3.3 मिलियन से अधिक नर्सें पंजीकृत हैं। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के तहत की गई है।

- नर्सिंग शिक्षा का विस्तार: भारत वर्ष 2025 के मध्य तक 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिये प्रतिबद्ध है, जिससे पूरे देश में नर्सिंग में विज्ञान स्नातक (B.Sc. नर्सिंग) की 15,700 सीटें बढ़ेंगी।

भारत के नर्सिंग क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- अत्यधिक बोझ से दबी नर्स: भारत में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर केवल 1.9 नर्स हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 के मानक से कम है, हालाँकि भारतीय नर्सिंग परिषद के साथ 3.3 मिलियन नर्स पंजीकृत हैं, यह भारत की 1.3 बिलियन से अधिक आबादी के लिये अपर्याप्त है।

- वर्ष 2010 के अनुमान के अनुसार, भारत में 2.4 मिलियन नर्सों की कमी है। यह कमी नर्सों पर दबाव डालती है, देखभाल की गुणवत्ता को कम करती है और थकान को बढ़ाती है।

- शहरी-ग्रामीण असंतुलन: अधिकांश नर्सें शहरी केंद्रों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में सेवा की कमी बनी हुई है।

- अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन: यद्यपि भारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है, फिर भी सतत् व्यावसायिक विकास का अभाव है।

- कई नर्सों के पास उन्नत या विशिष्ट शिक्षा तक पहुँच नहीं है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।

- अपर्याप्त पारिश्रमिक और मान्यता: अपने अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों की तुलना में भारतीय नर्सों को कम वेतन मिलता है। स्वास्थ्य सेवा में मुख्य भूमिका होने के बावजूद, उनके योगदान को अक्सर कम आँका जाता है या अनदेखा किया जाता है।

- सामाजिक कलंक और उत्पीड़न: नर्सों, विशेष रूप से महिलाओं को, रोगियों, सहकर्मियों और चिकित्सा पदानुक्रम के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह , अनादर और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

- उपकरणों की कमी और डॉक्टरों की अनुपलब्धता जैसे मुद्दों के लिये अक्सर उन्हें दोषी ठहराया जाता है, जबकि इन कारकों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। उत्पीड़न के ज़्यादातर मामले रिपोर्ट नहीं किये जाते, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है।

- उच्च प्रवासन (ब्रेन ड्रेन): लगभग 640,000 भारतीय नर्सें विदेशों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षित नर्सों की एक बड़ी संख्या बेहतर वेतन, कार्य परिस्थितियों और वृद्धि के अवसरों की तलाश में अन्य देशों में प्रवास कर जाती हैं, जिससे भारत की स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल कमज़ोर होती है।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस

- परिचय: 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद (ICN) द्वारा नर्सों की करुणा और सेवा को सम्मान देने के लिये मनाया जाता है। यह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को भी चिह्नित करता है।

- फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स, सांख्यिकीविद् और सामाजिक सुधारक थीं, जो क्रीमियन युद्ध (1854–56) के दौरान ब्रिटिश और सहयोगी सैनिकों की सेवा के लिये प्रसिद्ध हुईं। इसी दौरान उन्हें "लेडी विद द लैंप" की उपाधि प्राप्त हुई।

- अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद (ICN) विश्व की पहली और सबसे बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य पेशेवरों की संस्था है, जो 130 से अधिक राष्ट्रीय संघों और 2.8 करोड़ से अधिक नर्सों का प्रतिनिधित्व करती है।

- यह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, प्रभावी स्वास्थ्य नीतियाँ, नर्सिंग के विकास और एक प्रतिष्ठित वैश्विक नर्सिंग कार्यबल को बढ़ावा देती है।

- वर्ष 2025 की थीम: “हमारी नर्सें। हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्थाएँ सशक्त होती हैं” — यह नर्सों के स्वास्थ्य और कल्याण के समर्थन के महत्त्व को रेखांकित करती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में नर्सें, जो स्वास्थ्य प्रणाली का आधार हैं, प्रणालीगत उपेक्षा का सामना करती रही हैं — विवेचना कीजिये। |