आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC), आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट, मरुस्थलीकरण, खाद्य सुरक्षा, शरणार्थी सम्मेलन 1951, प्रवासन पर वैश्विक समझौता (2018), लॉस एंड डैमेज फंड, यूरोपीय संघ, हरित जलवायु कोष, नॉन-रिफाउलमेंट सिद्धांत। मुख्य परीक्षा के लिये:आंतरिक विस्थापन एवं जलवायु शरणार्थियों की स्थिति, शरणार्थियों से निपटने की वर्तमान रूपरेखा, शरणार्थियों के समक्ष चुनौतियाँ एवं आगे की राह |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर आपदा-संबंधित आंतरिक विस्थापन और जलवायु शरणार्थियों की संख्या पर प्रकाश डाला गया है।

नोट: IDMC आंतरिक विस्थापन पर डेटा और विश्लेषण का विश्व का अग्रणी स्रोत है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल (NRC) के भाग के रूप में की गई थी।

- आंतरिक विस्थापन संघर्ष, आपदाओं या जलवायु परिवर्तन के कारण, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार किये बगैर, अपने ही देश के भीतर लोगों द्वारा किया जाने वाला जबरन विस्थापन है।

आंतरिक विस्थापन 2025 पर वैश्विक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक विस्थापन: वर्ष 2024 में वैश्विक आंतरिक विस्थापनों की कुल संख्या 4.58 करोड़ रही, जो कि वर्ष 2008 में रिकॉर्ड दर्ज होना शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक है और पिछले एक दशक के वार्षिक औसत की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है।

- आपदाएँ विस्थापन की प्रमुख वजह: आपदाओं के कारण अधिकांश विस्थापन हुए, जिनमें से 99.5% विस्थापन जलवायु परिवर्तन के कारण बिगड़ी जलवायु-संबंधी चरम मौसम से संबंधित थी।

- भारत से जुड़ी प्रमुख जानकारी: भारत में वर्ष 2024 में 54 लाख विस्थापन दर्ज किये गये, जो पिछले 12 वर्षों में सर्वाधिक हैं। इनमें से दो-तिहाई विस्थापन बाढ़ के कारण हुए।

- हिंसा के कारण 1,700 लोग विस्थापित हुए, जिनमें से 1,000 लोग मणिपुर में विस्थापित हुए, जो ऐसे आंदोलनों का मुख्य केंद्र बना रहा।

- संघर्ष और जलवायु संबंध: 2.01 करोड़ लोग संघर्ष के कारण विस्थापित हुए, जिनमें अधिकांश जलवायु-संवेदनशील देशों में थे। वर्ष 2009 से अब तक आपदा एवं संघर्ष दोनों प्रकार के विस्थापन का सामना करने वाले देशों की संख्या तीन गुना हो चुकी है।

जलवायु शरणार्थी कौन हैं?

- जलवायु शरणार्थी (पर्यावरणीय रूप से विस्थापित व्यक्ति या जलवायु-प्रेरित प्रवासी) ऐसे व्यक्ति या समुदाय हैं, जिन्हें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के प्रतिकूल प्रभावों के कारण अपने घरों और क्षेत्रों को छोड़ने के लिये मज़बूर होना पड़ता है ।

- इन प्रभावों के कारण जीवन-यापन की स्थिति अव्यवहारिक हो जाती है , जिससे आंतरिक विस्थापन और सीमा-पार आवागमन को बढ़ावा मिलता है।

कारण:

समुद्र का बढ़ता जल स्तर: निचले तट, छोटे द्वीप और डेल्टा क्षेत्र में समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण समुदायों को स्थानांतरित होने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है।

-

- उदाहरण के लिये, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से बांग्लादेश में 2-110 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं।

- चरम मौसमी घटनाएँ: तूफान, बाढ़ और वनाग्नि जैसी लगातार एवं गंभीर आपदाओं के कारण घर, बुनियादी ढाँचे और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से विस्थापन होता है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में आपदाओं के कारण 32.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जिनमें से 98% मौसम संबंधी खतरों के कारण विस्थापित हुए।

- मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण: उप-सहारा अफ्रीका तथा मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के कारण पशुपालक और किसान उपजाऊ भूमि तथा जल की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2015 से 2019 तक भारत में भूमि क्षरण 4.42% से बढ़कर 9.45% हो गया, जिससे 30.51 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ।

- जल का अभाव: जलवायु परिवर्तन से मीठे जल और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे स्थिरता एवं खाद्य सुरक्षा हेतु पलायन में वृद्धि हुई है।

- एक अरब से अधिक प्रवासी हैं तथा वैश्विक प्रवास में 10%, जल की कमी के कारण होता है। 17 देश (जहाँ विश्व की 25% जनसंख्या निवास करती है) अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं।

- परिणाम:

- मानवीय संकट: जलवायु विस्थापन के कारण भोजन और जल की कमी के साथ स्वास्थ्य संकट की स्थिति हो सकती है।

- शहरी तनाव: विस्थापन के कारण शहरों पर दबाव बढ़ता है।

- सामाजिक संघर्ष और तनाव: संसाधन प्रतिस्पर्द्धा से विस्थापित व्यक्तियों एवं स्थानीय समुदायों के बीच अशांति की स्थिति हो सकती है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ: अप्रबंधित विस्थापन से सुरक्षा जोखिम बढ़ता (विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में) है।

जलवायु शरणार्थियों से संबंधित विधिक और नीतिगत चुनौतियाँ क्या हैं?

- विधिक मान्यता का अभाव: शरणार्थी सम्मेलन,1951 सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, जलवायु शरणार्थियों को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि इसमें केवल उन लोगों को कवर किया गया है जो जाति, धर्म या राजनीतिक विश्वास जैसे कारणों से होने वाले उत्पीड़न से विस्थापित हो रहे हैं।

- अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित अधिकांश देश जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन को शरण का आधार नहीं मानते हैं।

- अमेरिका में, अस्थायी संरक्षण स्थिति (TPS) के तहत आपदा प्रभावित देशों के लिये सीमित राहत प्रदान की जाती है।

- नॉन रिफाॅल्मेंट प्रिंसिपल के तहत जलवायु शरणार्थियों को कवर नहीं किया गया है, जिससे राज्यों को गंभीर नुकसान या अधिकारों के उल्लंघन के जोखिम के बावजूद व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार मिलता है।

- भारत ने शरणार्थी सम्मेलन, 1951 या शरणार्थी संरक्षण प्रोटोकॉल, 1967 पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

- अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित अधिकांश देश जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन को शरण का आधार नहीं मानते हैं।

- प्रवासन योजनाओं में अंतराल: प्रवासन पर वैश्विक समझौता (2018) के तहत जलवायु संबंधी विस्थापन का उल्लेख किया गया है लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है।

- राज्यविहीनता संबंधी जोखिम: यदि जलवायु शरणार्थियों को निवास या नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाती है तो वे राज्यविहीन हो सकते हैं तथा उन्हें शरण अधिकारों की कमी, रहने की निम्न स्थिति, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा तक सीमित पहुँच तथा संभावित नज़रबंदी या निर्वासन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

- सख्त सीमा नियंत्रण: यूरोपीय सीमा एवं तट रक्षक एजेंसी द्वारा अक्सर जलवायु प्रवासियों को रोका जाता है जबकि ऑस्ट्रेलिया में जलवायु-संवेदनशील द्वीपों से आने वाले शरणार्थियों सहित अपतटीय क्षेत्रों में शरण चाहने वालों को रोका जाता है।

- फंडिंग विवाद: COP27 (वर्ष 2022) से संबंधित लाॅस एंड डैमेज फंड, फंडिंग विवादों के बीच वर्ष 2025 में प्रभावी हुआ। ग्रीन क्लाइमेट फंड पुनर्वास या शरण पर नहीं, बल्कि शमन पर केंद्रित है।

जलवायु शरणार्थियों के संरक्षण के लिये वर्तमान प्रावधान क्या हैं?

- वर्ष 1951 शरणार्थी सम्मेलन की सीमित प्रयोज्यता: सूखे से संबंधित अकाल संघर्ष और विस्थापन का कारण बन सकता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति वर्ष 1951 सम्मेलन के तहत शरणार्थी संरक्षण के लिये पात्र हो सकते हैं।

- क्षेत्रीय शरणार्थी साधन: कुछ क्षेत्रीय ढाँचे शरणार्थियों की अधिक अनुकूलित परिभाषा प्रदान करते हैं, जो जलवायु से संबंधित विस्थापन को भी सम्मिलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिये:

- अफ्रीकी एकता संगठन सम्मेलन 1969: यह उन लोगों की सुरक्षा करता है जो “ऐसी घटनाओं से भाग रहे हों जो सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं,” जिसमें जलवायु-प्रेरित संघर्ष जैसे बाढ़, सूखा या जलवायु संबंधित विस्थापन शामिल हो सकते हैं, खासकर जब ऐसी घटनाओं के बाद नागरिक अशांति होती है।

- कार्टागेना घोषणा 1984 (लैटिन अमेरिका): यह शरणार्थी की परिभाषा का विस्तार करता है ताकि उन लोगों को शामिल किया जा सके जो “व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों” या ऐसी घटनाओं से भाग रहे हों जो “सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं,” जिनमें सामाजिक और राजनीतिक विघटन उत्पन्न करने वाली जलवायु-सम्बंधित घटनाएँ भी शामिल हो सकती हैं।

जलवायु शरणार्थियों के प्रबंधन में सुधार कैसे किया जा सकता है?

- कानूनी सुधार: वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन में जलवायु विस्थापन को शामिल करने के लिये संशोधन किया जाना चाहिये, जलवायु शरणार्थियों के लिये एक नया संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्थापित करना चाहिये (जैसा कि प्रशांत द्वीप समूह देशों द्वारा समर्थित है), और क्षेत्रीय सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करना चाहिये, जैसे कि लैटिन अमेरिका की कार्टागेना घोषणा, ताकि जलवायु प्रवासियों को भी कवर किया जा सके।

- राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार: इसमें जलवायु मानवीय वीज़ा (जैसा कि न्यूज़ीलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया है) की शुरुआत और भूमि क्रय समझौते (उदाहरण के लिये, किरिबाती द्वारा पुनर्वास हेतु फिजी में भूमि खरीदना) जैसे उपाय शामिल किये जा सकते हैं।

- राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ (NAP): जिन देशों को गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अपनी NAP और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) रणनीतियों में जलवायु प्रवासन और विस्थापन को सम्मिलित करना चाहिये, ताकि विस्थापित व्यक्तियों के लिये उपयुक्त तैयारी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- उन्नत जलवायु वित्त: हरित जलवायु कोष और हानि एवं क्षति तंत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्तीय तंत्रों को जलवायु-लचीला अवसंरचना और जलवायु प्रभावों से विस्थापित समुदायों के पुनर्वास का समर्थन करना चाहिये।

निष्कर्ष

IDMC 2025 रिपोर्ट जलवायु-प्रेरित विस्थापन के गहराते संकट को उजागर करती है, जिसमें आपदाएँ वैश्विक स्तर पर, भारत सहित, रिकॉर्ड स्तर पर विस्थापन का कारण बन रही हैं। बढ़ती संवेदनशीलताओं के बावजूद, जलवायु शरणार्थियों के लिये कानूनी संरक्षण अपर्याप्त बने हुए हैं, जिससे मानवीय और सतत् तरीके से जलवायु विस्थापन तथा उससे जुड़े मानवीय संकटों के प्रबंधन हेतु तत्काल सुधार, जलवायु-लचीली रणनीतियाँ और वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: जलवायु शरणार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने में वैश्विक एवं क्षेत्रीय तंत्रों की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिये जहाँ उन्हें उत्पीड़न या मानवाधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा।" खुले समाज के साथ लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले राष्ट्र द्वारा उल्लंघन किये जा रहे नैतिक आयाम के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये। (2021) प्रश्न. बड़ी परियोजनाओं के नियोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक संघात है, जिस पर सदैव विवाद होता है। विकास की बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव के समय इस संघात को कम करने के लिये सुझाए गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (2016) |

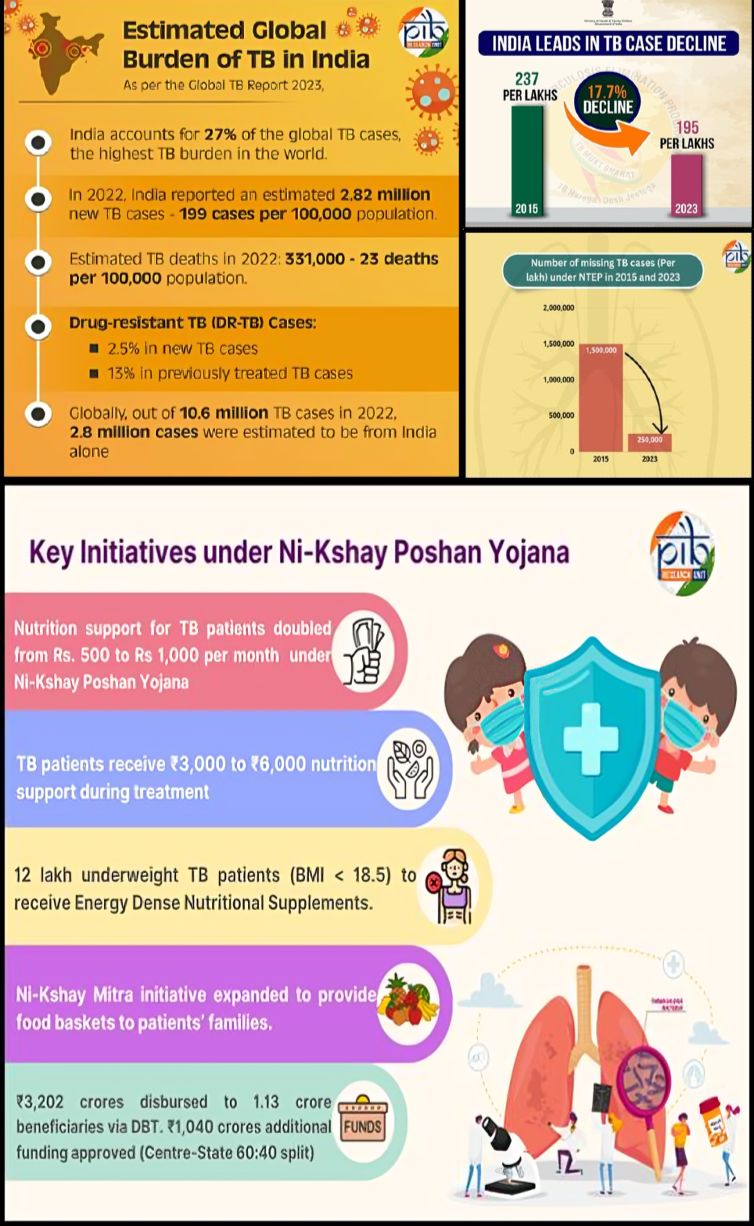

क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में भारत के प्रयास

प्रिलिम्स के लिये:क्षय रोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, निक्षय पोषण योजना मेन्स के लिये:राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और वर्ष 2025 तक क्षय रोग (TB) को समाप्त करने के भारत के मिशन में तेज़ी लाने के लिये लक्षित, डेटा-संचालित हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)

- NTEP: वर्ष 2020 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) का नाम बदलकर NTEP कर दिया गया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले 2025 तक भारत में TB को खत्म करना है।

- TB के लिये सतत् विकास लक्ष्य में घटनाओं में 80% कमी, मृत्यु दर में 90% कमी तथा विनाशकारी लागत का सामना करने वाले TB रोगियों को शून्य करना शामिल है।

- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-2025) द्वारा निर्देशित है, जो निम्नलिखित रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है: पहचान करना – उपचार करना – रोकथाम – क्षमता निर्माण करना (DTPB)।

- NTEP का मुख्य ध्यान प्रारंभिक निदान, गुणवत्ता सुनिश्चित उपचार, निजी सेवा प्रदाताओं की भागीदारी, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में संपर्क अन्वेषण और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने पर है।

- इस कार्यक्रम ने अब तक की सबसे अधिक मामलों की सूचना दर्ज की, जिसमें वर्ष 2023 में 25.5 लाख और वर्ष 2024 में 26.07 लाख TB मामलों की रिपोर्ट की गई।

- NTEP के तहत, भारत ने दवा प्रतिरोधी TB के लिये बेहतर उपचार पद्धतियाँ शुरू कीं, जिनमें एक अधिक सुरक्षित, कम अवधि वाला और पूरी तरह से मौखिक बेडाक्विलिन रेजिमेन शामिल है, जिससे उपचार सफलता दर वर्ष 2020 में 68% से बढ़कर वर्ष 2022 में 75% हो गई।

- mBPaL रेजिमेन (बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिड, लीनोज़ोलिड) MDR-TB के लिये 80% सफलता दर प्रदान करता है और उपचार अवधि को घटाकर छह महीने कर देता है।

- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (PMTBMBA): इसे वर्ष 2022 में NTEP के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उपचार परिणामों में सुधार लाने और भारत के TB उन्मूलन लक्ष्य को तेज़ी से प्राप्त करने के लिये पोषण, निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है।

- PMTBMBA TB रोगियों के पोषण के लिये विश्व की सबसे बड़ी क्राउड-सोर्सिंग पहल है।

- PMTBMBA का हिस्सा रही निक्षय मित्र पहल व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और कंपनियों को प्रोत्साहित करती है कि वे TB रोगियों को छह महीने तक पोषण, सामाजिक या आर्थिक सहायता प्रदान करें।

- निक्षय पोर्टल स्वास्थ्य कर्मियों को TB मामलों का प्रबंधन करने, उपचार की निगरानी करने और भारत की TB निगरानी प्रणाली के लिये रियल-टाइम डेटा रिपोर्ट करने में सहायता करता है।

राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत ने अब तक क्या प्रगति की है?

- TB घटनाओं और मृत्यु दर में कमी: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ग्लोबल TB रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि भारत में TB की घटनाएँ 18% कम हुई हैं (2015 में 237/लाख से घटकर 2023 में 195/लाख), जो कि वैश्विक गिरावट 8% से दोगुनी से अधिक है।

- TB मृत्यु दर में 21% की कमी आई है, जो 28 से घटकर 22 मृत्यु प्रति लाख जनसंख्या हो गई है।

- सिर्फ वर्ष 2023 में, भारत ने विश्व के कुल TB मामलों और मृत्यु का 26% से अधिक हिस्सा दर्ज किया।

- उपचार कवरेज में वृद्धि: टीबी उपचार कवरेज 85% तक बढ़ गया है, जो NTEP रणनीतियों की सफलता और 1.7 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत देखभाल को दर्शाता है।

- 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान: 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान , उच्च केंद्र वाले ज़िलों में 12.97 करोड़ व्यक्तियों की जाँच की गई, जिससे 7.19 लाख टीबी मामलों का पता चला, जिनमें 2.85 लाख लक्षणहीन मामले शामिल थे।

- नि-क्षय मित्र पहल: 2.55 लाख निक्षय मित्रों (स्वयंसेवकों) ने टीबी रोगियों को सहायता प्रदान की है, रोगियों को 29.4 लाख पोषण बास्केट वितरित की हैं, जो उन्मूलन प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका को प्रदर्शित करता है।

- नि-क्षय पोषण योजना: नि-क्षय पोषण योजना ने वर्ष 2018 से 1.28 करोड़ टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) भुगतान की सुविधा प्रदान की है।

- पोषण सहायता के लिये प्रोत्साहन राशि को वर्ष 2024 तक बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे टीबी के उपचार से गुजर रहे रोगियों के लिये बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा मिलेगा।

- नैदानिक अवसंरचना का विस्तार: भारत ने NAAT (न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग) प्रयोगशालाओं (जो टीबी का पता लगाने में मदद करती हैं) और औषधि संवेदनशीलता प्रयोगशालाओं के साथ अपने टीबी नैदानिक नेटवर्क का काफी विस्तार किया है, तथा AI-सक्षम एक्स-रे इकाइयों को तैनात किया है, जिससे पहुँच व शीघ्र पहचान में सुधार हुआ है।

- संवेदनशील आबादी में मामलों की पहचान करने के लिये स्क्रीनिंग का विस्तार खदानों, निर्माण स्थलों, चाय बागानों और शहरी मलिन बस्तियों जैसे उच्च जोखिम वाले स्थानों तक कर दिया गया है।

क्षय रोग के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- टीबी: टीबी एक जीवाणु संक्रमण (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और वायु के माध्यम से फैलता है। इसे एंटीबायोटिक दवाओं से रोका और ठीक किया जा सकता है।

- विश्व की लगभग 25% आबादी संक्रमित है, लेकिन केवल 5-10% में ही लक्षण विकसित होते हैं।

- जोखिम कारक: कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, कुपोषण, तंबाकू और शराब का सेवन।

- निदान: WHO टीबी के लक्षण और संकेत दिखाने वाले लोगों के लिये प्रारंभिक परीक्षण के रूप में तीव्र आणविक निदान परीक्षणों की सिफारिश करता है। अन्य निदान उपकरणों में स्पुतम स्मीयर माइक्रोस्कोपी और छाती का एक्स-रे शामिल हो सकते हैं।

- रोकथाम: टीबी से बचाव के लिये शिशुओं को बैसिल कैलमेट-ग्यूरिन (BCG) टीका दिया जाता है।

- संचरण: टीबी वायु के माध्यम से फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है, जिससे रोगाणु निकलते हैं जिन्हें अन्य लोग साँस के माध्यम से अपने अंदर ले सकते हैं।

- उपचार: मानक टीबी उपचार 4-6 महीने तक चलता है। अपूर्ण उपचार से दवा प्रतिरोधी टीबी हो जाती है।

- बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी (MDR-टीबी): यह आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन (टीबी के उपचार के लिए प्रयुक्त दवाएँ) के प्रति प्रतिरोधी है, तथा महंगे विकल्पों से इसका उपचार संभव है।

- व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी टीबी: यह अधिक गंभीर है तथा इसके उपचार के विकल्प सीमित हैं।

- टीबी और मानव इम्यूनोडिफीसिअन्सी वायरस (HIV): HIV रोगी टीबी के प्रति 16 गुना अधिक संवेदनशील होते हैं, जो उनकी मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।

टीबी से लड़ते समय कमज़ोर समूहों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- अपर्याप्त पोषण: कुपोषण एक गंभीर जोखिम कारक है, जो टीबी संक्रमण की संभावना को बढ़ाता है और उपचार के परिणामों को खराब करता है।

- कमज़ोर समूहों को अक्सर पर्याप्त पोषण संबंधी सहायता नहीं मिल पाती, जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ जाती है, दवा विषाक्तता बढ़ जाती है, तथा बीमारी पुनः होने लगती है।

- यद्यपि सरकारी योजनाएँ मौजूद हैं (जैसे निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र), पोषण सहायता की पहुँच और प्रभावशीलता सीमित है।

- विलंबित और अनुचित निदान: टीबी के लक्षणों को अक्सर गरीबों में आम बीमारी समझ लिया जाता है, जिसके कारण निदान में देरी होती है।

- महिलाओं, विशेष रूप से बेघर महिलाओं, को निदान तक पहुँचने में पुरुषों की तुलना में अधिक देरी का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण कलंक, जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई है।

- थूक संग्रह जैसी निदान प्रक्रियाएँ असुविधाजनक या अनुपलब्ध होती हैं, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिये जो सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करती हैं।

- सामाजिक कलंक और अलगाव: क्षय रोग से जुड़ा गहरा सामाजिक कलंक रोगियों, विशेषकर महिलाओं, को समय पर उपचार लेने से हतोत्साहित करता है।

- NTEP बेघर होने को विशेष रूप से एक संवेदनशीलता श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं देता, जिसके परिणामस्वरूप आँकड़ा संग्रहण और लक्षित हस्तक्षेपों में कमी रह जाती है।

- बेघर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार और हाशिये पर धकेले जाने का सामना करना पड़ता है, और उनके पास अक्सर आधार कार्ड तथा बैंक खाते जैसे आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं होते, जो कि सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं। इससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति और अधिक खराब हो जाती है तथा उचार की दिशा में उनकी प्रेरणा या क्षमता में भी कमी आती है।

- बाल्यावस्था क्षय रोग: इसका निदान करना कठिन होता है क्योंकि बच्चों में जीवाणुओं की मात्रा कम होती है, वे थूक का नमूना देने में असमर्थ होते हैं, और निदान के लिये कम संवेदनशील परीक्षणों जैसे स्मीयर माइक्रोस्कोपी (smear microscopy) और छाती के एक्स-रे पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही, औषधि प्रतिरोध की जाँच की सीमित उपलब्धता भी एक प्रमुख चुनौती है।

- वर्ष 2022 में बच्चों में किये गए आणविक परीक्षणों में केवल 12% मामलों में क्षय रोग जीवाणु विज्ञान के दृष्टिकोण से पुष्टि हुई।

- मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता की कमी: क्षय रोग के निदान और उपचार से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की अक्सर उपेक्षा की जाती है, जिससे रोगियों को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहायता नहीं मिल पाती, जो उपचार की सफलता को प्रभावित कर सकती है।

क्षय रोग उन्मूलन में लक्षित हस्तक्षेप कैसे सहायता कर सकते हैं?

- शहरी-ग्रामीण और व्यावसायिक विश्लेषण लागू करना: क्षय रोग रोगी के आँकड़ों का शहरी-ग्रामीण और व्यावसायिक भेद के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिये ताकि संवेदनशील समूहों की पहचान हो सके, विशेषकर उन कार्यकर्त्ताओं की जो निर्माण, खनन और वस्त्र जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

- विशिष्ट हस्तक्षेप इन जोखिमयुक्त आबादियों के लिये समयपूर्व परीक्षण और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे, जिससे उच्च जोखिम वाले वातावरण में रोग के प्रसार को कम किया जा सकेगा।

- NTEP में बेघर आबादी को संवेदनशील समूह के रूप में शामिल करने से उन्हें प्राथमिकता प्राप्त स्क्रीनिंग और उपचार सुनिश्चित होगा, जिससे पहचान पत्र की कमी, कलंक और सीमित स्वास्थ्य सेवा पहुँच जैसी बाधाओं को पार किया जा सकेगा।

- जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना: क्षय रोग के विरुद्ध संघर्ष में जनता की भागीदारी, जिसका उदाहरण निक्षय मित्र स्वयंसेवक हैं, कलंक कम करने, क्षय रोग के उपचार योग्य होने की जागरूकता बढ़ाने और इस रोग को समाप्त करने के लिये समर्थन बढ़ाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- संक्रमण के हॉटस्पॉट कम करना: उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों या एकत्रित स्थानों जैसे चाय बागान, निर्माण स्थल, और खान क्षेत्रों में प्रयासों को केंद्रित करने से संक्रमण की शृंखला तोड़ी जा सकती है।

- प्रारंभिक पहचान और निदान: कमज़ोर क्षेत्रों में NAAT जैसे आणविक निदान उपकरण और AI आधारित एक्स-रे का उपयोग करने से विशेष रूप से कठिन-से-पहचान होने वाले बाल्यकाल और दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षय रोग मामलों में तेज़ी से और अधिक सटीक निदान संभव होता है।

निष्कर्ष

भारत में वर्ष 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन लक्षित, डेटा-आधारित हस्तक्षेप, उन्नत निदान तकनीकें और मज़बूत सामुदायिक समर्थन एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करते हैं। क्षय रोग समाप्त करने के लिये उच्च जोखिम वाले समूहों में प्रारंभिक पहचान और केंद्रित प्रयास आवश्यक हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अब तक की प्रगति पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिये। (2021) |

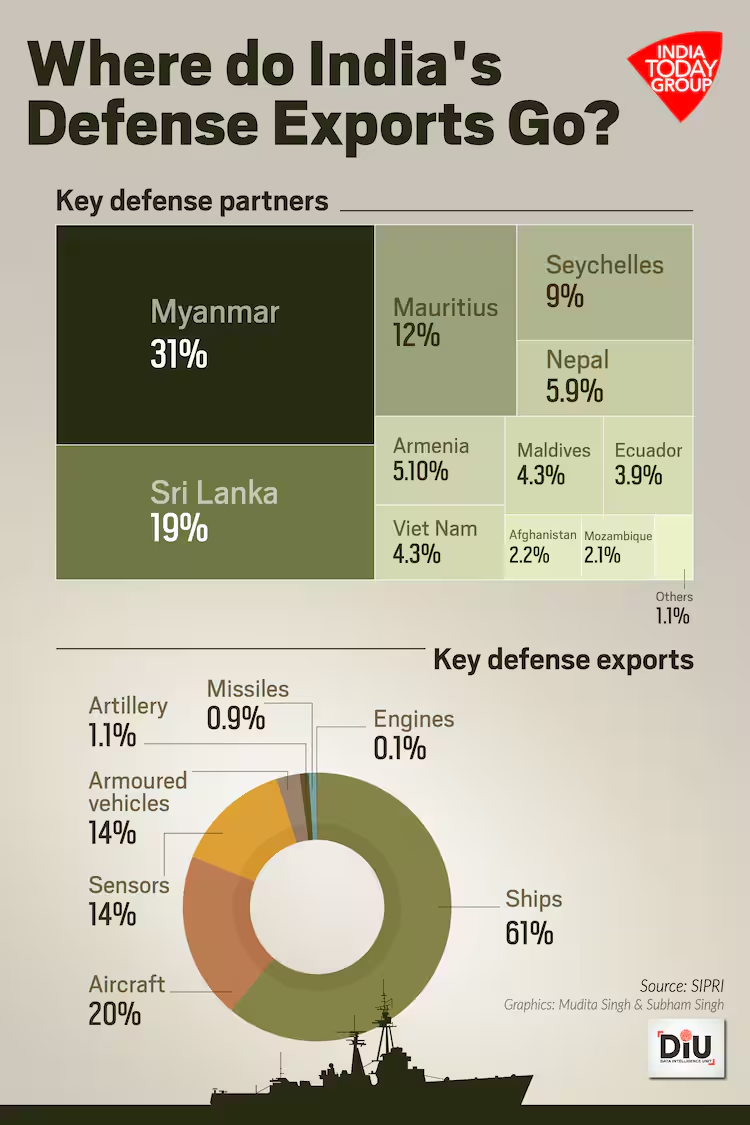

भारत की बढ़ती रक्षा नवाचार एवं निर्यात क्षमता

प्रिलिम्स के लिये:ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइल, iDEX योजना, रक्षा औद्योगिक गलियारे, डिफेंस स्पेस एजेंसी, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, INS विक्रांत, आत्मनिर्भर भारत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, SCALP क्रूज़ मिसाइल, HAMMER मेन्स के लिये:भारत के रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम, भारत के रक्षा क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। |

स्रोत: बिज़नेसलाइन

चर्चा में क्यों?

भारत का रक्षा क्षेत्र आयात निर्भरता से निर्यात क्षमता की दिशा में रूपांतरित हो रहा है, जो रक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के क्रम में iDEX (रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार) तथा घरेलू उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि जैसी पहलों द्वारा प्रेरित है।

भारत के रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम क्या हैं?

- स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि: भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन वर्ष 2014-15 के 30-35% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 65% हो गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, और वर्ष 2029 तक इसे 3 लाख करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य है।

- इसमें निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है, जिसका कुल रक्षा उत्पादन में 21% का योगदान है। वित्त वर्ष 2024-25 में 92% से अधिक पूंजी खरीद अनुबंध घरेलू फर्मों को दिये गए, जिसमें मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से मज़बूत नीतिगत समर्थन देखा गया।

- रक्षा निर्यात विस्तार: वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जिसमें निज़ी क्षेत्र का योगदान रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSU) से लगभग दोगुना है।

- भारत अमेरिका, फ्राँस और आर्मेनिया सहित 100 से अधिक देशों को डोर्नियर DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, बुलेटप्रूफ जैकेट, हल्के टॉरपीडो और इंटरसेप्टर नौकाओं का निर्यात करता है।

- भारत ने वैश्विक प्रभाव को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास में तकनीकी प्रगति: भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास iDEX और प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF) के माध्यम से आगे बढ़ा है।

- iDEX प्रोटोटाइप और रिसर्च किकस्टार्ट (स्पार्क) के लिये समर्थन के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए तक, iDEX प्राइम के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक और iDEX (ADITI) (2024) योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता के माध्यम से 25 करोड़ रुपए तक का वित्तपोषण प्रदान करता है।

- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात किये गए स्काईस्ट्राइकर लोइटरिंग म्यूनिशन और AI-संचालित निगरानी रोबोट जैसे प्रमुख परिणाम इसके प्रभाव को दर्शाते हैं।

- वर्ष 2021 में नवाचार के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित, iDEX भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिये केंद्रीय प्रयास बन गया है।

- iDEX प्रोटोटाइप और रिसर्च किकस्टार्ट (स्पार्क) के लिये समर्थन के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए तक, iDEX प्राइम के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक और iDEX (ADITI) (2024) योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता के माध्यम से 25 करोड़ रुपए तक का वित्तपोषण प्रदान करता है।

- रक्षा औद्योगिक गलियारे (DIC) विकास: भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिये उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किये हैं।

- ये गलियारे MSME के लिये बुनियादी ढाँचे, प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करते हैं।

- सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण: भारत स्वदेशी और उन्नत आयातित प्रणालियों के मिश्रण के माध्यम से अपने सशस्त्र बलों का तीव्र आधुनिकीकरण कर रहा है।

- वर्ष 2025 में हवाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिये 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों (LCH) के लिये अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए।

- ऑपरेशन सिंदूर में SCALP मिसाइलों, हैमर बमों और युद्ध सामग्री जैसे सटीक हथियारों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया।

- आधुनिकीकरण में घरेलू स्तर पर विकसित प्लेटफॉर्मों जैसे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अर्जुन MK-1A टैंक, एस्ट्रा एयर-टू-एयर मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

- DRDO हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी, मानवरहित हवाई वाहन (UAV), और एंटी-सैटेलाइट हथियारों में प्रगति कर रहा है, जबकि AI, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष-आधारित इंटेलिजेंस, सर्विलांस एवं रिकॉनिसेंस (ISR) उपकरण भविष्य के युद्ध के लिये भारत की तैयारियों को आकार दे रहे हैं।

- नीतिगत सुधार: भारत ने स्वतः मार्ग से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और सरकारी अनुमोदन के माध्यम से 100% तक निवेश की अनुमति दी है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000 से अब तक ₹5,516 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है।

- रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2012 ने रक्षा क्षेत्र में उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से खरीद प्रक्रिया में सुधार किया।

- 'मेक' परियोजनाएँ और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 ने स्वदेशीकरण और रक्षा उत्पादन में 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

- संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से आत्मनिर्भर पहल (SRIJAN) जैसे प्रयासों ने सशस्त्र बलों, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSU), और निजी उद्योग को आपस में जोड़ा, जिससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बल मिला और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास में तेज़ी आई।

- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL) के अंतर्गत रक्षा वस्तुओं की घरेलू स्रोतों से खरीद अनिवार्य की गई। पाँचवीं PIL में DPSU के लिये 346 वस्तुएँ शामिल की गईं, जिससे ₹1,048 करोड़ के आयात प्रतिस्थापन का मार्ग प्रशस्त हुआ और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिला।

भारत के रक्षा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- प्रौद्योगिकीय अंतराल एवं आयात पर निर्भरता: भारत को लड़ाकू विमान इंजनों, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय स्कैन ऐरे (AESA) रडार, अर्द्धचालकों तथा सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकियों में गंभीर अंतराल का सामना करना पड़ रहा है।

- धीमी एवं जटिल खरीद प्रक्रिया: नौकरशाही स्तर पर विलंब रक्षा अधिग्रहण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे सैन्य तत्परता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- उदाहरण के लिये, तेजस कार्यक्रम को स्वीकृति से प्रोटोटाइप तक पहुँचने में लगभग 20 वर्ष लग गए, जबकि राफेल लड़ाकू विमान और स्कॉर्पीन पनडुब्बी जैसे सौदों को भी विलंब का सामना करना पड़ा।

- हालाँकि नई रक्षा अधिग्रहण परिषद की दिशानिर्देशों का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को तेज़ करना है, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन अब भी एक चुनौती बना हुआ है।

- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) के अंतर्गत 6–8 नए परीक्षण केंद्रों की योजना के बावजूद, परियोजनाओं की स्वदेशी मान्यता और तैनाती की प्रक्रिया में देरी बनी हुई है।

- कम अनुसंधान एवं विकास (R&D) बजट: वर्ष 2025-26 में ₹6.81 लाख करोड़ के रक्षा बजट में से केवल ₹1.8 लाख करोड़ आधुनिकीकरण हेतु आवंटित किये गए हैं, जबकि DRDO को मात्र 3.94% भाग प्राप्त हुआ है।

- भारत में समग्र अनुसंधान एवं विकास पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% है, जो चीन (2.4%), अमेरिका (3.5%) और इज़राइल (5.4%) जैसे वैश्विक समकक्षों की तुलना में कहीं कम है।

- निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका: रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों का योगदान केवल 21% है, जिसे खरीद संबंधी जोखिम, अनुसंधान एवं विकास में सीमित सहायता, तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ कमज़ोर समन्वय बाधित करते हैं।

- इसके अतिरिक्त, व्यापारिक तनाव जैसे अनिश्चित वैश्विक घटनाक्रम निवेशकों के विश्वास को और अधिक कमज़ोर करते हैं तथा रक्षा पारितंत्र में निजी क्षेत्र की दीर्घकालिक भागीदारी में बाधा उत्पन्न करते हैं।

- परीक्षण एवं प्रमाणीकरण की चुनौतियाँ: भारत में उन्नत रक्षा तकनीकों जैसे कि मानवरहित विमान (UAV), इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स के परीक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है।

- साइबर सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ: भारत की साइबर सुरक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएँ चीन जैसे देशों की तुलना में पिछड़ी हुई हैं, जिसका उदाहरण वर्ष 2020 में मुंबई पावर ग्रिड पर हुआ साइबर हमला है।

- इसके अतिरिक्त, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) की स्थापना के बावजूद, एकीकृत योजना की कमी और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के क्रियान्वयन में देरी, संयुक्त सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता को बाधित करती है।

- पुराने उपकरण: MiG-21 जैसे विरासती सिस्टम आज भी बिना किसी उन्नयन के संचालित हो रहे हैं, जो रक्षा खरीद और योजना में गहरी खामियों को दर्शाते हैं।

भारत की रक्षा नवाचार एवं निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिये कौन-से उपाय किये जाने चाहिये?

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को सशक्त करना: DRDO, निजी उद्योग, स्टार्टअप, अकादमिक संस्थानों और वैश्विक तकनीकी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर रक्षा अनुसंधान में निवेश को बढ़ाना चाहिये।

- क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक्स, स्वायत्त प्रणाली और साइबर सुरक्षा जैसी उन्नत तकनीकों पर केंद्रित रक्षा नवाचार क्षेत्रों और इनक्यूबेशन हब स्थापित करना चाहिये।

- सरकारी सहायता प्राप्त अनुसंधान को अनुसंधान एवं विकास (R&D) अनुदानों में वृद्धि तथा निज़ी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा एयरोस्पेस घटकों में 3D प्रिंटिंग के उपयोग से लागत और उत्पादन के समय में उल्लेखनीय कमी आई है।

- क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक्स, स्वायत्त प्रणाली और साइबर सुरक्षा जैसी उन्नत तकनीकों पर केंद्रित रक्षा नवाचार क्षेत्रों और इनक्यूबेशन हब स्थापित करना चाहिये।

- निज़ी क्षेत्र और MSME की भागीदारी को सुदृढ़ करना: स्थानीय कंपनियों के लिये आरक्षित खरीद कोटा निर्धारित किया जाये, विशेषकर टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में, जिससे निर्माण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो और आपूर्ति शृंखला का विस्तार हो सके।

- स्टार्टअप्स को प्रारंभिक निवेश (सीड फंडिंग) तथा रक्षा अनुबंधों तक सरल पहुँच प्रदान कर स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित किया जाये।

- परीक्षण और साइबर सुरक्षा अवसंरचना का उन्नयन: यूएवी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध एवं संचार प्रणालियों के लिये परीक्षण एवं प्रमाणीकरण सुविधाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जाये, जिसे सार्वजनिक-निज़ी भागीदारी (PPP) के माध्यम से संचालित किया जाये।

- राष्ट्रीय रक्षा साइबर कमान (National Defence Cyber Command) की स्थापना की जाये, जिससे सैन्य नेटवर्कों की सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित रक्षा रणनीतियों का एकीकरण, तथा साइबर युद्ध प्रशिक्षण को शामिल किया जा सके।

- सामरिक वैश्विक साझेदारी और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना: एयरोस्पेस, शिपबिल्डिंग एवं मिसाइल तकनीक के क्षेत्रों में विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs) के साथ संयुक्त विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते किये जायें।

- फ्रांस (राफेल ऑफसेट) और रूस (ब्रह्मोस जैसी संयुक्त मिसाइल परियोजना) के साथ सहयोग से अत्याधुनिक तकनीक तक पहुँच और निर्यात के रास्ते खुलेंगे।

- क्वाड एवं I2U2 जैसे मंचों का उपयोग करते हुए भारत रक्षा कूटनीति को मज़बूत कर सकता है तथा अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में बाज़ार विस्तार कर सकता है। इसके लिये एक समर्पित रक्षा निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये, जो ऑफसेट प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाए।

- निगरानी एवं निर्यात संवर्धन को संस्थागत बनाना: रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति (DPEPP) के तहत स्थानीयकरण लक्ष्यों की निगरानी हेतु रीयल-टाइम डिफेंस इंडीजेनाइज़ेशन डैशबोर्ड तथा इंडीजेनाइज़ेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स लागू किये जायें, ताकि मंत्रालयों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

- नवीन निर्यात बाज़ारों की पहचान की जाये और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निविदाओं तक पहुँच को सरल बनाया जाए, जिससे भारत की छवि एक विश्वसनीय वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में सशक्त हो।

- क्षेत्रीय सेवा और रखरखाव केंद्र स्थापित करें: वियतनाम, यूएई जैसे रणनीतिक देशों में क्षेत्रीय हब स्थापित किये जायें, जहाँ बिक्री पश्चात सेवा, अनुरक्षण एवं उन्नयन की सुविधाएँ उपलब्ध हों। इससे ग्राहक विश्वास बढ़ता है, राजस्व उत्पन्न होता है तथा दीर्घकालिक रक्षा संबंध मज़बूत होते हैं।

निष्कर्ष

रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेषक और निर्यातक के रूप में भारत का परिवर्तन निरंतर आगे बढ़ रहा है। iDEX जैसी पहल, निज़ी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और सहायक नीतिगत सुधारों ने एक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी है। यह विकास न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करता है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में बढ़ी हुई रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक प्रभाव के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के भारत के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारतीय रक्षा क्षेत्र के आयात-निर्भरता से एक वैश्विक निर्यातक बनने की दिशा में हुए परिवर्तन पर चर्चा कीजिये। इस परिवर्तन को प्रेरणा देने वाली प्रमुख पहल कौन-सी हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs)प्रारंभिकQ. मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन-समुदाय के उत्थान के लिये सेना द्वारा संचालित अभियान (ऑपरेशन) को क्या कहा जाता है: (2024) (a) ऑपरेशन संकल्प उत्तर: (C) मेन्सQ. “भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिये सहायक नहीं है।” उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (2016) Q. 'उग्र अनुसरण' एवं 'शल्यक प्रहार' पदों का प्रयोग प्रायः आतंकवादी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिये किया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाइयों के युद्ध नीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिये। (2016) |