भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिये ब्रिक्स का उपयोग

प्रिलिम्स के लिये: न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, अमेरिकी टैरिफ वृद्धि, स्विफ्ट, क्रय शक्ति समता, क्वाड

मेन्स के लिये: भू-आर्थिक संकट से भारत को बचाने में ब्रिक्स की क्या क्षमता है, ब्रिक्स में भारत की गहरी भागीदारी के रास्ते में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं।

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

वर्चुअल ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में, भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिकी टैरिफ वृद्धि की पृष्ठभूमि में व्यापार उपायों को राजनीतिक या गैर-व्यापारिक मुद्दों से जोड़ने के प्रति आगाह किया।

- वैश्विक संघर्षों, जलवायु परिवर्तनों और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के बीच निष्पक्ष, पारदर्शी और अनुकूल व्यापार प्रणालियों के महत्त्व पर भी ज़ोर दिया गया है।

ब्रिक्स क्या है?

- ब्रिक्स एक सहकारी अंतर-सरकारी संगठन है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसका गठन मूल रूप से आर्थिक सहयोग को बढ़ाने और अपने सदस्य देशों के वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव को मज़बूत करने के उद्देश्य से किया गया था।

- ब्रिक्स (BRICS) नाम इसके पाँच संस्थापक देशों: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है।

- आधार: "ब्रिक (BRIC)" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2001 में जिम ओ'नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिये किया गया था।.

- चारों देशों का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था, जहाँ उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक राजनयिक क्लब का गठन किया था।

- दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2010 में इसमें शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया।

- उद्देश्य:

- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना: इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय संबंधों को बढ़ाना शामिल है।

- पश्चिमी प्रभाव का प्रतिकार: यह समूह संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधारों का समर्थन करके एक अधिक समतापूर्ण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है।

- वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियाँ स्थापित करना: अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाओं पर निर्भरता कम करने के लिये, ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (CRA) की स्थापना की।

- ब्रिक्स का विस्तार: ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया है। इस विकास को अक्सर “ब्रिक्स+” कहा जाता है।

भू-आर्थिक संकटों से भारत को बचाने में ब्रिक्स की क्या क्षमता है?

- वैकल्पिक वित्तीय संरचना: ब्रिक्स भारत को IMF और विश्व बैंक जैसे पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों के बाहर वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है।

- NDB ने भारत में 28 प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये लगभग 10 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें चेन्नई, इंदौर और मुंबई मेट्रो सिस्टम, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम और नमो भारत हाई-स्पीड ट्रेनें शामिल हैं।

- ऐसा वित्तपोषण भारत को उस समय मदद करता है जब वैश्विक ऋण संकट उत्पन्न होता है या जब पश्चिमी एजेंसियाँ शर्तें लागू करती हैं।

- इससे ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के साथ संवाद में भारत की सौदेबाजी की शक्ति भी बढ़ेगी।

- ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकृत आपूर्ति: इस समूह में रूस और ब्राज़ील जैसे प्रमुख ऊर्जा निर्यातक तथा भारत और चीन जैसे बड़े उपभोक्ता शामिल हैं, जिससे यह ऊर्जा सहयोग के लिये एक स्वाभाविक मंच बन जाता है।

- भारत, जो अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 80% से अधिक आयात करता है, को यूक्रेन संकट के बाद लाभ हुआ जब रूस एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता के रूप में उभरा।

- रियायती दामों पर रूसी तेल की उपलब्धता ने भारत को मुद्रास्फीति और व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में मदद की है।

- ब्रिक्स में “ऊर्जा गठबंधन” पर होने वाली चर्चाएँ आगे चलकर स्थिर आपूर्ति और पूर्वानुमानित कीमतों का वादा करती हैं।

- स्थानीय मुद्रा व्यापार और डि-डॉलराइजेशन: स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन को बढ़ावा देकर, ब्रिक्स भारत को डॉलर की अस्थिरता और प्रतिबंधों के जोखिम से बचाव प्रदान करता है।

- ब्रिक्स रिज़र्व मुद्रा और रुपया-रूबल व्यापार जैसी द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की दिशा में प्रयास महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

- उदाहरण के लिये, भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिये राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग भी शामिल है।

- इससे भारत की अमेरिकी मौद्रिक सख्ती या स्विफ्ट जैसी वैश्विक भुगतान प्रणालियों में प्रतिबंधों से प्रेरित व्यवधान जैसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है।

- वैश्विक मंदी के बीच बाज़ार तक पहुँच: जब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ धीमी हो जाती हैं या व्यापार बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, तो विस्तारित ब्रिक्स बाज़ार भारत के लिये एक सहारा के रूप में कार्य करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2024 में क्रय शक्ति समता के आधार पर ब्रिक्स का योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40% रहा।

- भारत के औषधि निर्यात, कृषि उत्पाद तथा IT सेवाओं की इस समूह में स्थिर मांग बनी रह सकती है।

- इस प्रकार, ब्रिक्स पारंपरिक पश्चिमी बाज़ारों में मांग संबंधी झटकों के विरुद्ध एक संरक्षण प्रदान करता है।

- प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग: भू-आर्थिक झटके अक्सर प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों के रूप में सामने आते हैं, जैसा कि सेमीकंडक्टर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी प्रतिबंधों में देखा गया है।

- ब्रिक्स AI, फिनटेक, 5G और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे वैकल्पिक पारिस्थितिक तंत्र निर्मित होते हैं।

- भारत की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिये NDB का समर्थन भी दर्शाता है कि ब्रिक्स किस प्रकार डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करता है और भारत को बाहरी प्रौद्योगिकी-प्रेरित झटकों से बचाव प्रदान करता है।

- खाद्य और उर्वरक सुरक्षा: वैश्विक संकट प्रायः खाद्य और उर्वरक आपूर्ति को बाधित करते हैं, जिससे भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को खतरा होता है।

- ब्रिक्स एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, क्योंकि रूस उर्वरकों और कृषि-इनपुट्स का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है।

- इसी प्रकार, कृषि अनुसंधान और आपूर्ति शृंखलाओं में सहयोग अनाज और खाद्य तेल की उपलब्धता में स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिससे वैश्विक व्यवधानों के दौरान भारत की खाद्य सुरक्षा संरक्षित रहती है।

ब्रिक्स में भारत की गहन भागीदारी के मार्ग में कौन-सी प्रमुख बाधाएँ हैं?

- चीन का प्रभुत्व और सामरिक प्रतिद्वंद्विता: चीन का आर्थिक आकार और राजनीतिक प्रभाव अन्य ब्रिक्स सदस्यों पर हावी रहता है, जिससे भारत की एजेंडा तय करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

- चीन की GDP भारत से लगभग पाँच गुना अधिक है, जो डि-डॉलराइजेशन और प्रौद्योगिकी ढाँचे जैसे मुद्दों पर रुख तय करता है।

- गलवान (2020) में सीमा तनाव और भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) सदस्यता के प्रति बीजिंग का विरोध आपसी विश्वास को कमज़ोर करता है।

- भिन्न सामरिक संरेखण: सदस्य देश प्रायः परस्पर विरोधी विदेश नीति रुख अपनाते हैं, जिससे एकजुटता कठिन हो जाती है।

- उदाहरण के लिये, रूस और चीन खुले तौर पर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देते हैं, जबकि भारत यूरोपीय संघ (EU) और क्वाड के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है।

- विभिन्न सरकारों के अधीन ब्राज़ील कभी पश्चिम-समर्थक तो कभी दक्षिण-दक्षिण सहयोग की ओर झुकाव दिखाता रहा है।

- यह भिन्नता ब्रिक्स की एक संयुक्त मोर्चे के रूप में प्रभावशीलता को कम करती है, और भारत को दो खेमों के बीच एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखे जाने का जोखिम है।

- सीमित संस्थागत गहराई: यूरोपीय संघ (EU) या आसियान (ASEAN) के विपरीत ब्रिक्स में बाध्यकारी संरचनाओं, स्थायी सचिवालय या प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।

- अधिकांश पहलें, जैसे ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था, अप्रयुक्त और प्रतीकात्मक बनी हुई हैं।

- भारत, जिसे ठोस आर्थिक और रणनीतिक लाभों की आवश्यकता है, के लिये मज़बूत संस्थागत ढाँचों का अभाव, झटकों के विरुद्ध एक विश्वसनीय बफर के रूप में कार्य करने की ब्रिक्स की क्षमता को कम करता है।

- वित्तीय विकल्पों पर धीमी प्रगति: यद्यपि ब्रिक्स डि-डॉलराइजेशन और स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देता है, परंतु वास्तविक क्रियान्वयन अब भी बिखरा हुआ है।

- ब्रिक्स देशों के भीतर व्यापार अभी भी काफी हद तक डॉलर में ही आधारित है और बहुचर्चित ब्रिक्स आरक्षित मुद्रा अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है।

- भारत के लिये, जिसे डॉलर-जनित झटकों से बचाव हेतु विश्वसनीय और त्वरित वित्तीय विकल्पों की आवश्यकता है, यह धीमी गति ब्रिक्स के वादों की व्यावहारिक उपयोगिता को कम कर देती है।

- अन्य गठबंधनों के साथ ओवरलैप और सामरिक संतुलन: भारत की विदेश नीति सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अंतर्गत वह किसी एक गुट से बंधे बिना अनेक समूहों के साथ जुड़ा रहता है।

- ब्रिक्स का सदस्य होने के साथ ही भारत पश्चिम-नेतृत्व वाले समूहों जैसे G7 और चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) से भी घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है।

- यह एक नाज़ुक संतुलन साधने की माँग करता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिक्स में उसकी भागीदारी, जिसे अक्सर पश्चिम के संतुलनकारी के रूप में देखा जाता है, उसके सामरिक साझेदारों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से दूरी न बढ़ाए।

भारत अपनी भू-आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिये ब्रिक्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये क्या उपाय कर सकता है?

- स्थानीय मुद्रा व्यापार और भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना: डॉलर की अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिये भारत ब्रिक्स समूह के भीतर रुपया-आधारित व्यापार तंत्र का विस्तार कर सकता है।

- UPI को रूस के SPFS के साथ जोड़ने या रुपया-युआन भुगतान को बढ़ावा देने से SWIFT पर निर्भरता कम हो सकती है।

- संतुलित व्यापार और आपूर्ति शृंखला की लचीलता को बढ़ावा देना: भारत को ब्रिक्स के भीतर विविधीकृत आपूर्ति शृंखलाओं के लिये बातचीत करनी चाहिये, ताकि चीन के साथ अपने बड़े व्यापार घाटे को संतुलित किया जा सके।

- कृषि उत्पादों के लिये ब्राजील, ऊर्जा के लिये रूस, खनिजों के लिये दक्षिण अफ्रीका तथा व्यापार, निवेश और रणनीतिक क्षेत्रों के लिये संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे नए ब्रिक्स+ सदस्यों के साथ सहयोग को गहरा करने से भारत को अधिक संतुलित और विविध आर्थिक संबंध बनाने में मदद मिल सकती है।

- इससे चीनी आयात पर भारत की अत्यधिक निर्भरता कम हो जाती है, तथा ब्रिक्स भारत के आत्मनिर्भर भारत और लचीली वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के दृष्टिकोण के साथ संरेखित हो जाता है।

- ऊर्जा और संसाधन साझेदारी का लाभ उठाना: भारत ब्रिक्स ऊर्जा ढाँचे के माध्यम से रूस और ब्राज़ील के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को संस्थागत बना सकता है।

- उदाहरण के लिये तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों तक पूर्वानुमानित कीमतों पर स्थिर पहुँच सुनिश्चित करने से भारत को वैश्विक बाज़ार की अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी।

- ब्रिक्स के अंतर्गत संयुक्त अन्वेषण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ भारत की ऊर्जा टोकरी में और विविधता ला सकती हैं, साथ ही इसकी नेट-जीरो 2070 प्रतिबद्धता का समर्थन भी कर सकती हैं।

- डिजिटल और प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार: भारत को AI, फिनटेक, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये, जहाँ उसे पहले से ही तुलनात्मक लाभ प्राप्त है।

- ब्रिक्स देशों में UPI जैसे मॉडलों को बढ़ावा देना या 6G तथा डिजिटल बुनियादी ढाँचे पर सहयोग करना भारत को डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा।

- इससे पश्चिमी तकनीकी प्रतिबंधों का जोखिम कम होगा, जबकि भारत के IT क्षेत्र के लिये निर्यात के अवसर पैदा होंगे।

- मुद्दा-आधारित व्यावहारिकता अपनाना: ब्रिक्स के भीतर आंतरिक मतभेदों को देखते हुए, भारत को चयनात्मक सहयोग की नीति अपनानी चाहिये और ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन फाइनेंस तथा डिजिटल सहयोग जैसे ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जहाँ ब्रिक्स भारत के लिये वास्तविक लाभ प्रदान करता है।

- इसके साथ ही उसे चीन या रूस के नेतृत्व वाले पश्चिम-विरोधी गुटों में शामिल होने से बचना चाहिये।

- यह व्यावहारिक रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि ब्रिक्स क्वाड, G20 और SCO में भारत की समानांतर गतिविधियों को जटिल बनाने के बजाय उन्हें पूरक बनाए।

- जन-से-जन और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना: आर्थिक सहयोग से परे, भारत ब्रिक्स देशों के साथ शैक्षणिक आदान-प्रदान, पर्यटन तथा संयुक्त अनुसंधान पहल को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक सॉफ्ट पावर का निर्माण कर सकता है।

- मिस्र, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे ब्रिक्स+ सदस्यों के साथ सांस्कृतिक सहयोग से सामरिक क्षेत्रों में सद्भावना, विश्वास और सहयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष:

बढ़ती भू-आर्थिक अस्थिरता के दौर में, ब्रिक्स भारत को व्यापार में विविधता लाने, ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा को मज़बूत करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग का विस्तार करने के लिये एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है। एक व्यावहारिक, मुद्दा-आधारित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि ब्रिक्स भारत की व्यापक विदेश नीति व लचीलेपन को बढ़ावा देने की आर्थिक दृष्टि का पूरक बने।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत की भू-आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं के संदर्भ में ब्रिक्स के साथ भारत की भागीदारी की संभावनाओं और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। भारत अपने व्यापक विदेश नीति हितों की रक्षा करते हुए व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिये इस समूह का रणनीतिक लाभ कैसे उठा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

- न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई है।

- न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (B)

प्रश्न. हाल ही में चर्चा में रहा 'फोर्टालेजा डिक्लेरेशन' किससे संबंधित है? (2015)

(A) आसियान

(B) ब्रिक्स

(C) ओईसीडी

(D) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (b)

आरक्षण: 50% की सीमा या अधिक

प्रिलिम्स के लिये: आरक्षण, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

मेन्स के लिये: आरक्षण, चुनौतियाँ और आगे की राह

चर्चा में क्यों?

बिहार के विपक्षी नेता ने सत्ता में आने पर आरक्षण को 85% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) पर 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा लागू करने को लेकर जवाब मांगा है।

- आरक्षण पर चल रही ये बहसें न केवल संविधान द्वारा निर्धारित 50% सीमा को चुनौती देती हैं, बल्कि वंचित वर्गों के बीच लाभों के समान वितरण को लेकर भी गंभीर चिंताएँ भी उठाती हैं।

भारत में आरक्षण से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- परिचय: आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े समूहों के लिए समानता को बढ़ावा देना और सामाजिक एवं ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है। यह वंचित समुदायों के उत्थान के लिये शिक्षा और रोज़गार में प्राथमिकता प्रदान करता है।

- केंद्रीय स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये 27%, अनुसूचित जातियों (SC)- 15%, अनुसूचित जनजातियों (ST)- 7.5% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)- 10% आरक्षण शामिल है। इस प्रकार कुल आरक्षण लगभग 59.5% होता है, हालाँकि राज्यों में यह अनुपात उनकी नीतियों और जनसांख्यिकीय संरचना के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

|

वर्ष |

प्रमुख विकास |

|

1950 और 1951 |

संविधान का प्रारंभ और पहला संशोधन — अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान लागू किये गए ताकि OBCs, SCs और STs को बढ़ावा दिया जा सके। |

|

1982 |

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में SCs और STs के लिये आरक्षण क्रमशः 15% और 7.5% तय किया गया। |

|

1990 |

मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सरकारी रोज़गार में OBCs के लिये 27% आरक्षण की शुरुआत। |

|

2005 |

अनुच्छेद 15(5) को 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसने निजी सहित शैक्षणिक संस्थानों में OBCs, SCs और STs के लिये आरक्षण सक्षम किया। |

|

2019 |

अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसने अनारक्षित वर्गों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोज़गार में 10% तक आरक्षण की अनुमति दी। |

- प्रमुख प्रावधान: भारत के संविधान में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

- ये प्रावधान संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग XVI (कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान) में विस्तारित हैं।

- आरक्षण पर भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 15(3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।

- अनुच्छेद 15(4): राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

- अनुच्छेद 15(5): यह प्रावधान सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिये शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी के साथ-साथ निजी, गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में भी) आरक्षण की अनुमति देता है। हालाँकि यह प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता।

- अनुच्छेद 15(6): यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन (2019) के माध्यम से जोड़ा गया है और राज्य को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, जिनका आरक्षण सामान्य (अनारक्षित) वर्गों में शामिल होता है।

- अनुच्छेद 16(4): राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिये नियुक्तियों/पदों में आरक्षण की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 16(4B): राज्य को पिछले वर्षों की अप्राप्त आरक्षित रिक्तियों को आगे (बिना 50% की सीमा का उल्लंघन किये) बढ़ाने की अनुमति करता है। (81वाँ संशोधन अधिनियम, 2000)।

- अनुच्छेद 16(6): आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण का प्रावधान करता है, जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण से भिन्न है।

- आरक्षण पर भाग XVI के अंतर्गत अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 330 और 332: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।

- अनुच्छेद 233T: प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।

- अनुच्छेद 243D: प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का आदेश प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 335: इसके अनुसार, केंद्र या राज्य स्तर पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करते समय, सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करना चाहिये।

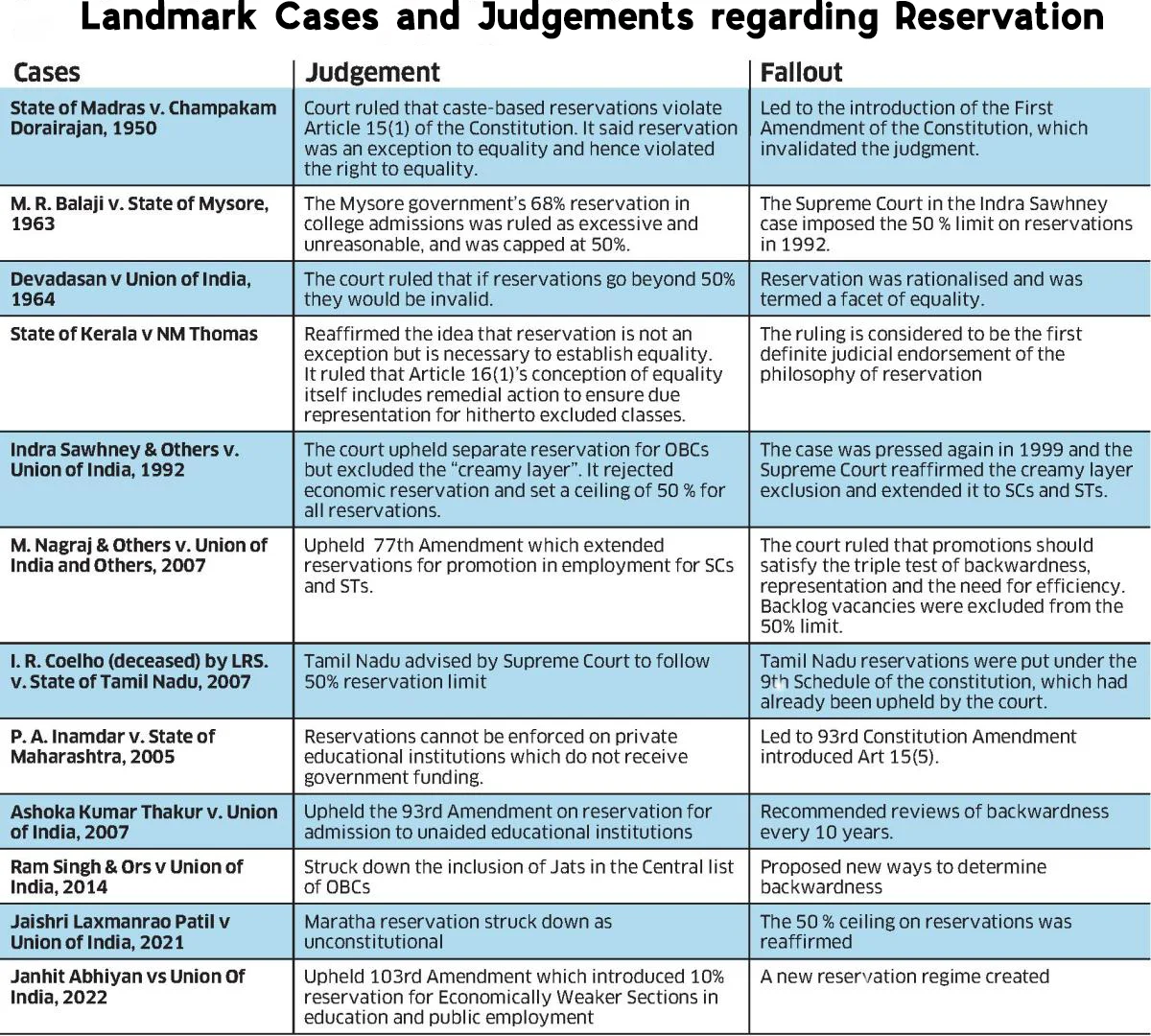

- आरक्षण व्यवस्था को आकार देने वाले प्रमुख न्यायिक निर्णय:

- बालाजी बनाम मैसूर राज्य, 1962 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण "उचित सीमा" के भीतर होना चाहिये तथा 50% से अधिक नहीं होना चाहिये, इसे अवसर की समानता (औपचारिक समानता) का अपवाद माना गया है।

- केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस, 1975 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'मौलिक समानता' को मान्यता देते हुए कहा कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं, बल्कि अवसर की समानता का विस्तार है।

- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 2024 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि SC/ST आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने के लिये नीतियाँ बनाई जाएँ। हालाँकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर का बहिष्करण SC/ST कोटा पर लागू नहीं होता है।

औपचारिक समानता बनाम वास्तविक समानता

- औपचारिक समानता: इसका तात्पर्य अनुच्छेद 14 के अंतर्गत “विधि के समक्ष समानता” और “विधि के समान संरक्षण” के सिद्धांत से है, जो जाति, धर्म या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किये बिना सभी नागरिकों के लिये समान व्यवहार सुनिश्चित करता है।

- हालाँकि, यह ऐतिहासिक वंचनाओं और संरचनात्मक असमानताओं को नज़रअंदाज़ कर सकता है, जिससे कई बार अन्यायपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं।

- सार्थक समानता: इसका ध्यान ऐतिहासिक वंचनाओं और संरचनात्मक असमानताओं को दूर करके न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त करने पर होता है।

- यह केवल समान व्यवहार से आगे बढ़कर समान अवसर और न्यायपूर्ण परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है और इसका उदाहरण आरक्षण जैसी नीतियों में देखा जा सकता है। हालाँकि, इसके लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है और इसका क्रियान्वयन जटिल हो सकता है।

50% आरक्षण सीमा को पार करने के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

|

पक्ष में तर्क |

विपक्ष में तर्क |

|

जनसांख्यिकीय औचित्य पिछड़े वर्ग (OBCs, SCs, STs) भारत की जनसंख्या का 60% से अधिक हिस्सा हैं, जबकि वर्तमान 50% की सीमा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सीमित करती है। |

कानूनी बाधाएँ: इंद्रा साहनी (1992) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये 50% की अधिकतम सीमा की पुष्टि की तथा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अपवाद की अनुमति प्रदान की। |

|

असमान लाभों का समाधान: रोहिणी आयोग (2017–23) ने पाया कि OBC लाभों का 97% हिस्सा 25% उप-जातियों को प्राप्त होता है; आरक्षण बढ़ाना और उप-श्रेणीकरण लागू करना इस असंतुलन को दूर कर सकता है। |

क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: 40–50% आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, जो दर्शाता है कि केवल आरक्षण बढ़ाने से, बिना क्रियान्वयन में सुधार किये, प्रतिनिधित्व में वृद्धि नहीं होगी। |

|

मौलिक समानता को बढ़ावा देना: सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ केरल बनाम एन.एम. थॉमस (1975) मामले में कहा कि आरक्षण समानता की निरंतरता है, अपवाद नहीं, और इसे संख्यात्मक सीमाओं से बाधित नहीं किया जाना चाहिये। |

क्रीमी लेयर संबंधी चिंता: जैसा कि दविंदर सिंह (2024) मामले में ज़ोर दिया गया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर जातीय असमानताओं को संबोधित करना आवश्यक है। क्रीमी लेयर को बाहर किये बिना आरक्षण बढ़ाना असमानताओं को और बढ़ा सकता है। |

|

राज्य-स्तरीय मिसाल: तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने 50% से अधिक आरक्षण लागू किया है, जो सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप नीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। |

प्रशासनिक दक्षता: अत्यधिक आरक्षण बढ़ाने से योग्यता को पीछे छोड़कर प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो सकती है, जिससे शासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। |

भारत में आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- जनसंख्या संबंधी डेटा: विभिन्न समुदायों के जनसंख्या वितरण और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा एकत्र करने के लिये व्यापक जाति जनगणना कराना।

- उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर: OBC के लिये उप-वर्गीकरण और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये क्रीमी लेयर को बाहर करने जैसी रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करना, ताकि समुदायों के भीतर लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो सके।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये द्वि-स्तरीय आरक्षण: इन समुदायों के अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले सदस्यों को लाभ देने से पहले अधिक हाशिये पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता देना।

- बैकलॉग का निवारण: आरक्षित खाली पदों को भरने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार पर ध्यान देना, ताकि आरक्षण नीतियाँ प्रभावी बन सकें।

- कौशल विकास और रोज़गार: भारत की विशाल युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोज़गार सृजन पहलों के साथ आरक्षण को पूरक बनाना।

निष्कर्ष

आरक्षण पर बहस औपचारिक समानता (समान व्यवहार) और मौलिक समानता (ऐतिहासिक असमानताओं को सुधारना) के बीच संतुलन साधती है। हालाँकि 50% की सीमा से अधिक आरक्षण संवैधानिक दृष्टि से संवेदनशील है, यह व्यापक समावेशन की मांगों को दर्शाता है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिये डेटा-आधारित नीतियाँ, उप-वर्गीकरण और पिछड़े वर्गों पर ध्यान आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण बहिष्कृत करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में आरक्षण की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। इसके लाभों को और अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिये: (2023)

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

- राष्ट्रीय विधि आयोग

- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

उपर्युक्त में से कितने सांविधानिक निकाय हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल तीन

(c) केवल दो

(d) सभी चार

उत्तर: (a)

मेन्स:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (2017)

ज्ञान भारतम मिशन

चर्चा में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत ‘पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना’ विषय पर प्रथम ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों को हड़प्पा (सिंधु घाटी) लिपि की व्याख्या पर शोध प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया।

ज्ञान भारतम मिशन क्या है?

- परिचय: ज्ञान भारतम मिशन, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई, भारत की विशाल पाण्डुलिपि विरासत को संरक्षित करने, डिजिटाइज़ करने और प्रसारित करने की एक राष्ट्रीय पहल है, जो परंपरा को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाती है।

- नोडल मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय।

- उद्देश्य:

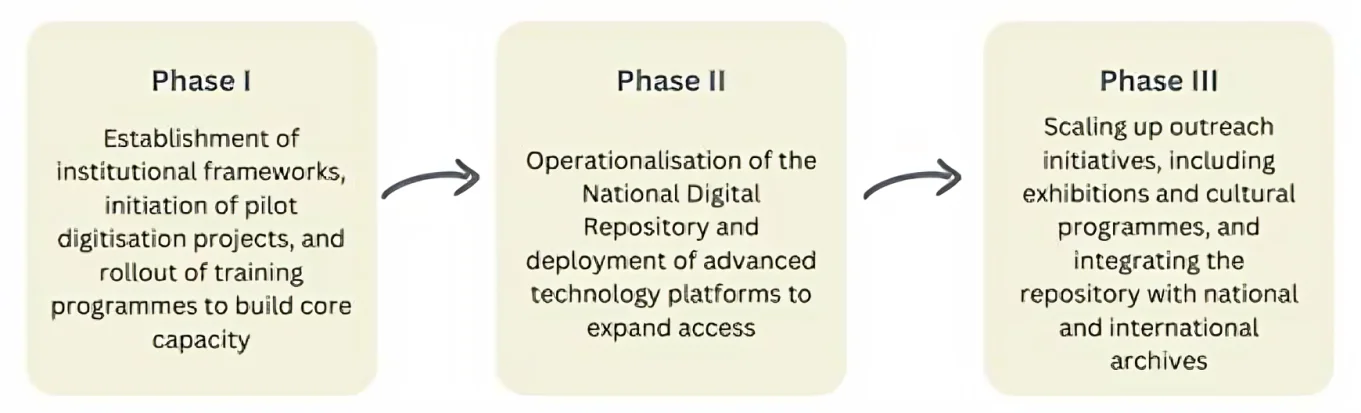

- मिशन के घटक:

- सर्वेक्षण और दस्तावेज़ीकरण: पांडुलिपियों की राष्ट्रव्यापी पहचान एवं सूचीकरण।

- संरक्षण और पुनर्स्थापन: वैज्ञानिक एवं पारंपरिक विधियों के माध्यम से नाज़ुक ग्रंथों की सुरक्षा।

- डिजिटलीकरण और संग्रह: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की सहायता से डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह का निर्माण।

- प्रौद्योगिकी और AI नवाचार: हस्तलिखित पाठ पहचान और ज्ञान-सेतु AI चैलेंज जैसे उपकरण।

- महत्त्व: कृति संपदा (राष्ट्रीय पांडुलिपि डेटाबेस) में 44 लाख से अधिक पांडुलिपियों के साथ, यह भारत के सभ्यतागत ज्ञान को संरक्षित करता है, जिसमें दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, कला, साहित्य और अध्यात्म शामिल हैं।

- यह अनुच्छेद 51A(f) का समर्थन करता है, जो सांस्कृतिक विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का मूल कर्तव्य है।

- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करता है।

- यह विरासत और प्रौद्योगिकी के बीच सेतु का कार्य करता है, युवाओं को सशक्त बनाते हुए भारत की वैश्विक सांस्कृतिक नेतृत्व भूमिका को प्रोत्साहित करता है।

पांडुलिपियाँ

- पांडुलिपियाँ वे हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं जो ताड़ के पत्ते, भोजपत्र, कपड़े, कागज या धातु पर लिखे जाते हैं जो 75 वर्ष से अधिक पुरानी होती हैं। इनमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या कलात्मक महत्त्व होता है।

- इनमें दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, साहित्य, कला जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं, और ये अनेक भाषाओं तथा लिपियों में उपलब्ध हैं।

- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM, 2003) की स्थापना भारत की बौद्धिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिये की गई थी।

हड़प्पा (सिंधु घाटी) लिपि क्या है?

- परिचय: इसका उपयोग वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता (2600-1900 ईसा पूर्व) द्वारा किया जाता है।

- 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल की टीम द्वारा खोजे गए सिंधु घाटी लिपि (Indus Valley Script) के उदाहरण मोहरों, टेराकोटा की पट्टिकाओं (Terracotta Tablets) और धातु पर पाए गए हैं। यह लिपि आज भी अपठनीय बनी हुई है और इसमें चित्रलिपियाँ (Pictograms), पशु आकृतियाँ और मानव रूपांकनों (Human Motifs) को दर्शाया गया है।

- लिपि की शैली और प्रकृति: यह आमतौर पर दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी। कुछ लंबी लिपियों में बूस्ट्रोफेडॉन शैली (Boustrophedon Style) का प्रयोग किया गया है, जिसमें पंक्तियाँ एक बार दाएँ से बाएँ और अगली बार बाएँ से दाएँ दिशा में लिखी जाती थीं।

- शिलालेख संक्षिप्त हैं, औसतन 5 प्रतीक हैं, सबसे लंबे पाठ में 26 प्रतीक हैं।

- संभवतः यह एक लोगोसिलेबिक प्रणाली (Logosyllabic System) थी, जिसमें चित्रलिपियों और अक्षरों का संयोजन होता था, जो अपने युग की अन्य लिपियों के समान है।

- विद्वानों ने रिबस सिद्धांत (Rebus Principle) का प्रस्ताव दिया है, जिसके अनुसार प्रतीक (Symbols) सीधे शब्दों के अर्थ को नहीं, बल्कि ध्वनियों या विचारों को परोक्ष रूप से दर्शाते हैं।

- उद्देश्य और कार्य: यह लिपि मुख्यतः व्यापार, कर निर्धारण और पहचान के लिये प्रयोग की जाती थी, हालाँकि इसका पूरा स्वरूप और भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ प्रतीकों का शैक्षिक या धार्मिक महत्त्व भी हो सकता है।

- हड़प्पा लिपि पर प्रमुख सिद्धांत:

- द्रविड़ीय सिद्धांत: कुछ शोधकर्त्ता यह तर्क देते हैं कि सिंधु घाटी लिपि की जड़ें द्रविड़ीय भाषाओं में हैं और इसे रिबस सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे मछली का प्रतीक द्रविड़ीय भाषाओं में "तारा" (Star) का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस सिद्धांत का समर्थन बलोचिस्तान की ब्राहुई भाषा (Brahui Language) और प्राचीन तमिल भाषा से जुड़े संबंधों द्वारा भी किया जाता है।

- संस्कृत संबंध: कुछ लोग वैदिक संस्कृत से इसका संबंध बताते हैं, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि आर्यों का प्रवास 2000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था।

- जनजातीय भाषा संबंध: कुछ शोधकर्त्ता इसे संथाली और गोंडी जैसी जनजातीय भाषाओं से जोड़ते हैं।

- गैर-भाषाई प्रतीकों का सिद्धांत: यह संभावना भी है कि सिंधु घाटी लिपि का उपयोग मुख्यतः व्यापार, कर संग्रहण या धार्मिक उद्देश्यों के लिये किया जाता था, और यह पूरी तरह से किसी भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी।

निष्कर्ष:

ज्ञान भारतम मिशन डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पाँच मिलियन से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करता है, जिससे भारत का प्राचीन ज्ञान विश्व स्तर पर सुलभ हो जाता है। यह युवाओं को जोड़ता है और विरासत को जीवंत ज्ञान के रूप में पुनर्परिभाषित करता है। विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, ज्ञान भारतम विरासत, नवाचार और वैश्विक ज्ञान साझाकरण को जोड़कर विश्व गुरु के रूप में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने में ज्ञान भारतम मिशन के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रारंभिक:

प्रश्न. सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2011)

- यह मुख्य रूप से एक पंथनिरपेक्ष सभ्यता थी। हालाँकि, यहां धार्मिक तत्व मौजूद थे लेकिन वे बहुत प्रभावी नहीं थे।

- इस काल में भारत में कपास का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिये किया जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता/विशेषताएँ बताता है? (2013)

- उनके यहाँ विशाल महल और मंदिर थे। वे मातृदेवताओं और पितृदेवताओं दोनों की पूजा करते थे।

- उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों को नियोजित किया था।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही कथन/कथनों का चयन कीजिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) 1, 2 और 3

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न 1: भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएँ आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिये। (2015)

नेपाल में राजनीतिक अशांति

प्रिलिम्स के लिये: बेल्ट एंड रोड पहल, महाकाली नदी जलविद्युत, बिम्सटेक

मेन्स के लिये: भारत की पड़ोसी पहले नीति, भारत की एक्ट ईस्ट नीति

चर्चा में क्यों?

नेपाल इस समय राजनीतिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने व्यापक रूप से युवाओं (विशेषकर जेनरेशन-ज़ेड) द्वारा संचालित प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है। यह अशांति लंबे समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, बेरोज़गारी और बढ़ती असमानताओं को लेकर चिंताओं से उत्पन्न हुई है, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रति असंतोष ने भी इसमें योगदान दिया है।

- काठमांडू में पुलिस गोलीबारी के कारण लोगों की मौत होने के बाद स्थिति और अधिक अस्थिर हो गई, जिससे जनता की शिकायतें और अस्थिरता बढ़ गई।

भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध

- महाकाव्य संबंध: रामायण में भगवान राम (अयोध्या) का विवाह देवी सीता (जनकपुर, नेपाल) से हुआ था।

- प्राचीन गणराज्य: ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध और शाक्य गणराज्य भारत-नेपाल सीमा के दोनों ओर फैले हुए थे।

- राजकुमार सिद्धार्थ (बुद्ध) का जन्म लुंबिनी (नेपाल) में हुआ और उन्होंने निर्वाण बोधगया (भारत) में प्राप्त किया।

- साझा स्वतंत्रता संग्राम: वाराणसी में जन्मे के. पी. भट्टाराई ने भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन और नेपाल में एंटी-राणा आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

- उस समय बनारस राणा विरोधी सक्रियता का प्रमुख केंद्र था।

- सैन्य संबंध: वर्ष 1816 की सुगौली संधि, नेपाल के गोरखा प्रमुखों और ब्रिटिश भारतीय सरकार के बीच एक समझौता, ने एंग्लो-नेपाली युद्ध (1814-16) को समाप्त कर दिया और भारतीय (तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय) सेना में नेपालियों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त किया।

- 1950 की शांति और मैत्री संधि: वर्ष 1950 की शांति और मैत्री संधि के द्वारा एक-दूसरे के नागरिकों को आर्थिक भागीदारी, संपत्ति के स्वामित्व, व्यापार, निवास और आवागमन में राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान किया गया।

नेपाल का राजनीतिक संकट भारत के हितों को किस प्रकार प्रभावित करता है?

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता शासन में अंतराल उत्पन करती है, जिसका फायदा विद्रोही समूह, सीमा पार अपराधी और अवैध नेटवर्क उठा सकते हैं।

- भारत नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है, इसलिये कानून-व्यवस्था में कोई भी कमी या अशांति भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये सीधा खतरा है तथा सीमा पार तस्करी, मानव तस्करी या आतंकवादी घुसपैठ को बढ़ा सकती है।

- आर्थिक प्रभाव: भारत नेपाल का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, जिसने वित्त वर्ष 2025 में नेपाल को 7.32 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात, जबकि 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया, जिससे भारत को महत्त्वपूर्ण व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ।

- राजनीतिक संकट के कारण, नेपाल में भारतीय निवेश और आपूर्ति शृंखलाएँ अनिश्चितता का सामना कर रही हैं, जबकि अस्थिरता चीन के लिये हस्तक्षेप के अवसर उत्पन्न कर रही है।

- विकास सहयोग पर प्रभाव: नेपाल में भारत की उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (HICDP) (स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, स्वच्छता आदि में 573 से अधिक परियोजनाएँ) द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- राजनीतिक अस्थिरता परियोजनाओं के क्रियान्वयन को कमज़ोर करती है और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी प्रतिस्पर्द्धी प्रभावों के लिये जगह बनाती है।

- जलविद्युत एवं ऊर्जा सहयोग में रुकावट: नेपाल भारत की सीमा-पार विद्युत व्यापार योजनाओं (जैसे भारत-नेपाल दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौता तथा बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार) का केंद्र है।

- राजनीतिक अस्थिरता अरुण-3, फुकोट कर्णाली और लोअर अरुण जैसी प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं को धीमा या पटरी से उतार सकती है।

- इससे भारत के क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र बनने के लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- राजनीतिक अस्थिरता अरुण-3, फुकोट कर्णाली और लोअर अरुण जैसी प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं को धीमा या पटरी से उतार सकती है।

- रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में व्यवधान: भारत और नेपाल के बीच मज़बूत सैन्य संबंध (जैसे संयुक्त सूर्य किरण अभ्यास) हैं।

- किंतु राजनीतिक संकट संस्थागत निरंतरता को कमज़ोर करते हैं, रक्षा आदान-प्रदान को बाधित करते हैं और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप का अवसर देते हैं।

नोट: नेपाल की राजनीतिक अशांति कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोस में व्याप्त व्यापक नाज़ुकता का एक लक्षण है। ऐसी अशांति केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह सुरक्षा, संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग तक फैल जाती है, जिससे भारत की सामरिक क्षमता पर अंकुश लगता है।

भारत के लिये पड़ोसी देशों में अशांति के क्या परिणाम हैं?

- आंतरिक सुरक्षा खतरा: पाकिस्तान के साथ जम्मू-कश्मीर विवाद एक मूल मुद्दा बना हुआ है, जो सीमा-पार आतंकवाद और सैन्य टकराव को बढ़ावा देता है।

- साथ ही, म्याँमार और बांग्लादेश से लगी पूर्वोत्तर की झिर्रीदार सीमाएँ हथियारों, नशीले पदार्थों और उग्रवादियों की अवैध आवाजाही की अनुमति देती हैं।

- भूराजनीतिक और सामरिक निहितार्थ: पड़ोसी देशों में अशांति शक्ति-शून्यता उत्पन्न करती है, जिसका लाभ प्रमुख शक्तियाँ, विशेषकर चीन और अमेरिका, उठाने का प्रयास करती हैं।

- चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उपयोग कर सामरिक प्रभाव बढ़ाता है और क्षेत्रीय अस्थिरता का लाभ उठाता है।

- हिंद महासागर का सैन्यीकरण और महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों (श्रीलंका में हंबनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर) पर चीनी नियंत्रण भारत के लिये दीर्घकालिक सुरक्षा कमज़ोरियाँ उत्पन्न करते हैं।

- आर्थिक एवं विकासात्मक प्रभाव: राजनीतिक अशांति सीमा-पार परियोजनाओं में देरी करती है, जैसे भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। इसका प्रभाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र की उसकी भूमिका पर पड़ता है।

- अस्थिरता निवेश को हतोत्साहित करती है और भारतीय विकास परियोजनाओं में देरी करती है, जिससे भारत की सद्भावना कमज़ोर होती है।

- महाकाली नदी जलविद्युत जैसी विलंबित भारतीय परियोजनाएँ विश्वास की कमी उत्पन्न करती हैं।

- राजनीतिक अस्थिरता साझा नदियों के प्रबंधन को भी जटिल बनाती है, जैसे बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी विवाद, जिसका प्रभाव कृषि और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है।

- अस्थिरता निवेश को हतोत्साहित करती है और भारतीय विकास परियोजनाओं में देरी करती है, जिससे भारत की सद्भावना कमज़ोर होती है।

- शरणार्थी और मानवीय संकट: शरणार्थियों का आगमन सीमा क्षेत्रों जैसे असम में सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव और संसाधनों पर प्रतिस्पर्द्धा को उत्पन्न देता है।

- भारत अक्सर संकटों के दौरान सहायता और आश्रय प्रदान करता है, जिससे उसकी ज़िम्मेदार छवि उभरती है, लेकिन इससे घरेलू अवसंरचना पर दबाव पड़ता है।

- ये प्रवाह कभी-कभी पहचान-आधारित तनाव को भड़काते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 से संबंधित बहसों में देखा गया।

- बहुपक्षीय मंचों में भारत के रणनीतिक क्षेत्र का क्षरण: अस्थिरता दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठनों (जैसे सार्क और बिम्सटेक) को कमज़ोर करती है, जिससे भारत की सर्वसम्मति बनाने और सहयोगात्मक पहलों को आगे बढ़ाने की क्षमता सीमित हो जाती है।

- राजनीतिक गतिरोध अक्सर भारत के प्रस्तावों को हाशिये पर डाल देता है और मंचों को अप्रभावी बना देता है, जिससे बाहरी शक्तियों को विभाजन का लाभ उठाकर क्षेत्रीय एजेंडा तय करने का अवसर मिलता है।

भारत पड़ोसी देशों में अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- सीमा और सीमा पार प्रबंधन में सुधार: सुरक्षा खतरों को रोकने तथा सुचारू व्यापार सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी सीमा प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है।

- इसके लिये आधुनिकीकृत सीमा अवसंरचना (Modernized Border Infrastructure) में निवेश की आवश्यकता है, जिसमें एकीकृत चेक पोस्ट (Integrated Check Posts - ICPs) और डिजिटल कस्टम प्रणाली (Digital Customs Systems) शामिल हैं, ताकि सीमा पार व्यापार में होने वाली देरी को कम किया जा सके।

- व्यापक सुरक्षा और रक्षा सहयोग: प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक उथल-पुथल तथा सुरक्षा खतरों के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया के लिये SAARC तथा BIMSTEC के सहयोग से क्षेत्रीय संकट प्रबंधन ढाँचे का निर्माण करना।

- नेपाल, मालदीव और म्याँमार जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही समुद्री क्षेत्र की सतर्कता (Maritime Domain Awareness) को सुदृढ़ कर, भारतीय महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये साझा संसाधनों के माध्यम से सहयोग बढ़ाया जाना आवश्यक है।

- क्षेत्रीय संपर्क और अवसंरचना को मज़बूत करना: BBIN मोटर वाहन समझौता (BBIN Motor Vehicle Agreement) तथा कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट परियोजना (Kaladan Multi-Modal Transit Project) जैसी पहलों के माध्यम से सड़क, रेल और बंदरगाह संपर्क का विस्तार किया जाना चाहिये। इससे भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापार, आवाजाही व रणनीतिक सहयोग को नई गति मिलेगी।

- नेपाल, श्रीलंका और अन्य पड़ोसी देशों में चल रही अवसंरचना परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाना तथा समय पर पूर्ण करना आवश्यक है। इसके लिये भारत को “संपूर्ण सरकार” (Whole-of-Government) के दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

- आर्थिक एवं संपर्क-संचालित कूटनीति: भारत को अपनी आर्थिक साझेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा चीन की "ऋण जाल कूटनीति" (Debt Trap Diplomacy) के मुकाबले एक अधिक आकर्षक एवं विश्वसनीय विकल्प अपने पड़ोसी देशों को प्रदान करना चाहिये। इससे न केवल क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा, बल्कि भारत की कूटनीतिक साख भी मज़बूत होगी।

- इसमें बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये अनुकूल शर्तों के साथ आसान ऋण और अनुदान प्रदान करना तथा प्रत्येक देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास सहायता प्रदान करना शामिल है।

- एक प्रभावी पड़ोसी नीति केवल सरकारों के बीच संबंधों तक सीमित नहीं रहनी चाहिये, बल्कि इसमें लोगों के बीच जुड़ाव (People-to-People Connections) को भी शामिल करना आवश्यक है। इससे आपसी समझ, विश्वास और सहयोग को मज़बूत किया जा सकता है।

- भारत अपने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करके अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकता है, जो पड़ोसी देशों के पेशेवरों को प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

निष्कर्ष

नेपाल में राजनीतिक अशांति भारत के पड़ोसी क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता की चुनौतियों को उजागर करती है, जो व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को प्रभावित कर रही है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति (Neighbourhood First Policy) सक्रिय भागीदारी की मांग करती है, जिसमें मज़बूत कूटनीति, रणनीतिक सुरक्षा सहयोग, विकास सहायता तथा सांस्कृतिक संपर्क का समन्वय शामिल हो। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा करना एवं भारत को एक विश्वसनीय व प्रभावशाली साझेदार के रूप में मज़बूत करना है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. पड़ोसी देशों में अस्थिरता भारत की सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय प्रभाव को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला एलीफेंट पास का उल्लेख निम्नलिखित में से किस मामले के संदर्भ में किया जाता है? (2009)

(a) बांग्लादेश

(b) भारत

(c) नेपाल

(d) श्रीलंका

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- पिछले दशक में भारत-श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत् वृद्धि हुई है।

- भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में “कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापर प्रमुख है।

- पिछले पाँच वर्षों में, दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. "चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिये, उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।" इस कथन के प्रकाश में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (2017)