अंतराल को कम करना: भारत की गिग इकाॅनमी का सुदृढ़ीकरण

प्रिलिम्स के लिये:आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), गिग वर्कर्स, नीति आयोग, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), न्यूनतम मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग की रिपोर्ट (2022), ई-श्रम पोर्टल मेन्स के लिये:भारत की आर्थिक वृद्धि में गिग इकाॅनमी की भूमिका, भारत में गिग इकाॅनमी से संबंधित प्रमुख मुद्दे। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

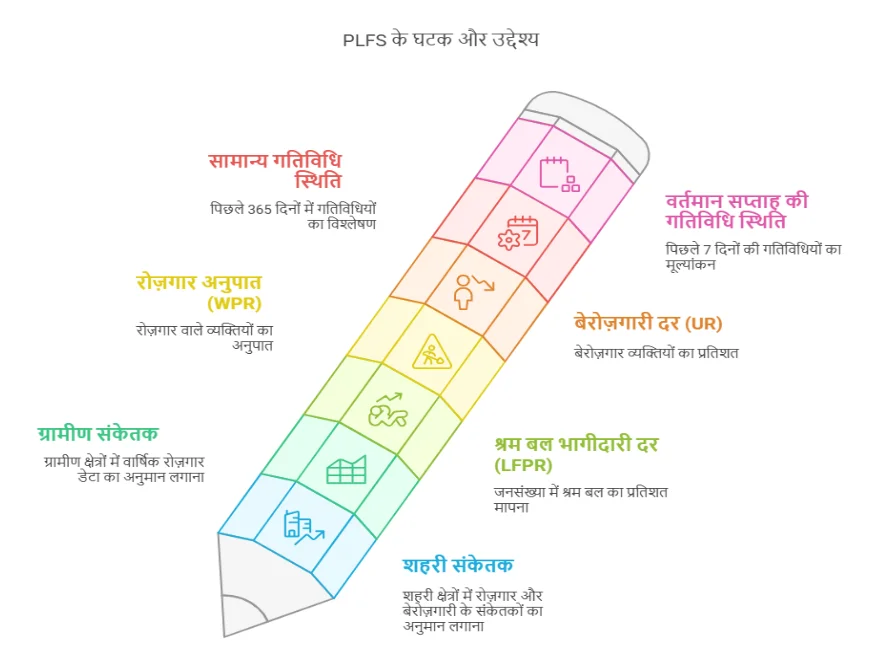

केंद्रीय बजट 2025-26 में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता देने के साथ उनके लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया गया है। हालाँकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के तहत अभी भी इनके लिये समर्पित वर्गीकरण का अभाव है जिससे नीतिगत लक्ष्य और डेटा स्पष्टता के बीच अंतर होने से समावेशी एवं प्रभावी नीति-निर्माण में बाधा आती है।

गिग इकाॅनमी क्या है और इसके वर्गीकरण में वर्तमान अंतराल क्या है?

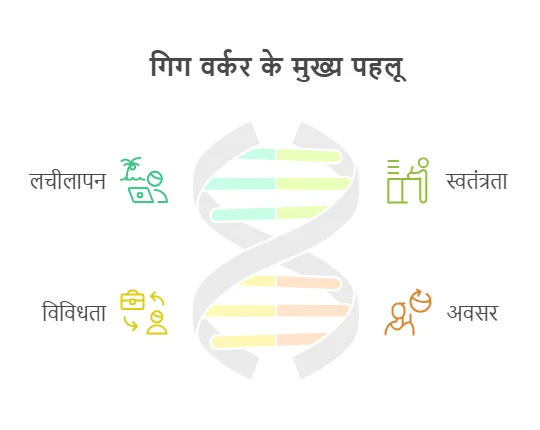

- गिग इकाॅनमी: गिग इकाॅनमी अल्पकालिक, लचीले और लक्ष्य आधारित कार्य से संबंधित एक श्रम बाज़ार है जिसे अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा सुगम बनाया जाता है।

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2(35) के अनुसार, गिग वर्कर "वह व्यक्ति है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के इतर कार्य करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है तथा ऐसी गतिविधियों से आय का सृजन करता है।"

- ये आमतौर पर फ्रीलांसर या स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं जिन्हें नियमित वेतन के बजाय प्रति कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसके उदाहरणों में फूड डिलीवरी, राइड-हेलिंग और ऑनलाइन फ्रीलांस सेवाएँ शामिल हैं।

- प्रमुख पहलू:

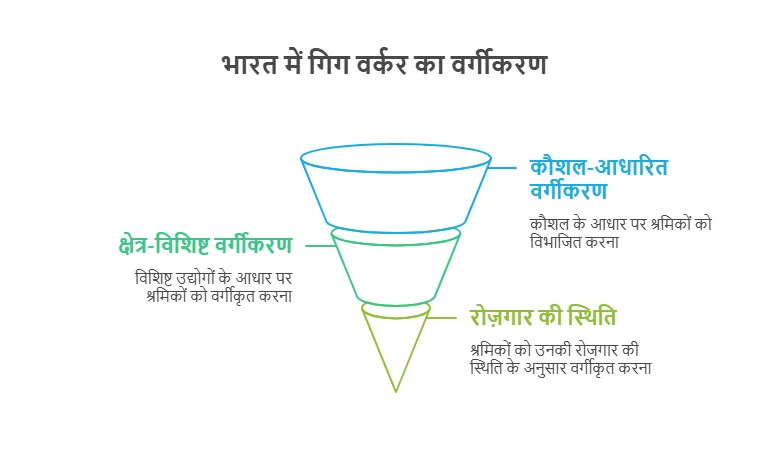

- स्थिति और वर्गीकरण अंतराल: भारत में वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन गिग वर्कर थे, जिनके वर्ष 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है (नीति आयोग), जिनमें से अधिकांश मध्यम-कौशल वाले रोज़गार में संलग्न होंगे)।

- हालाँकि PLFS में गिग श्रमिकों के लिये कोई अलग वर्गीकरण नहीं है लेकिन उन्हें स्व-नियोजित या आकस्मिक श्रमिकों जैसी व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत रखा गया है।

- यद्यपि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को तकनीकी रूप से "आर्थिक गतिविधि" के अंतर्गत शामिल किया गया है लेकिन उनकी विशिष्ट कार्य स्थितियों (एल्गोरिदम नियंत्रण, औपचारिक अनुबंधों की कमी, अनियमित घंटे और बहु-प्लेटफॉर्म जुड़ाव) को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है।

- वर्गीकरण में इस अंतराल के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं:

- कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिलना (क्योंकि PLFS डेटा से लाभार्थियों को लक्षित किया जाता है)।

- रोज़गार की स्थिति का अनुचित प्रदर्शन (रोज़गार की असुरक्षा और आय की अस्थिरता का ठीक से पता नहीं चल पाता है)।

- नीतिगत कमियाँ (साक्ष्य-आधारित श्रम सुधारों का अप्रभावी होना)।

- विधिक अस्पष्टता से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत प्रवर्तन प्रभावित होता है।

भारत में गिग इकाॅनमी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- डिजिटल पहुँच का विस्तार: 936 मिलियन से अधिक इंटरनेट और 650 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ताओं के साथ (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) सुलभ कनेक्टिविटी से अधिक लोग गिग वर्क के क्रम में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने में सक्षम हो रहे हैं।

- ई-कॉमर्स और स्टार्टअप में वृद्धि: स्टार्टअप और ऑनलाइन व्यवसायों के उदय से लॉजिस्टिक्स, कंटेंट, मार्केटिंग एवं डिलीवरी सेवाओं में अनुकूल श्रम की मांग में वृद्धि हुई है।

- सुविधा आधारित उपभोक्ता मांग: शहरी उपभोक्ता तीव्रता से फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी त्वरित सेवाओं को पसंद कर रहे हैं जिससे इस संदर्भ में गिग वर्कर्स की भूमिकाएँ बढ़ रही हैं।

- कम लागत वाले श्रम की उपलब्धता: उच्च बेरोज़गारी, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की अधिकता और सीमित सामाजिक सुरक्षा के कारण कई लोग आजीविका के विकल्प के रूप में कम वेतन वाले गिग कार्यों का रुख करते हैं।

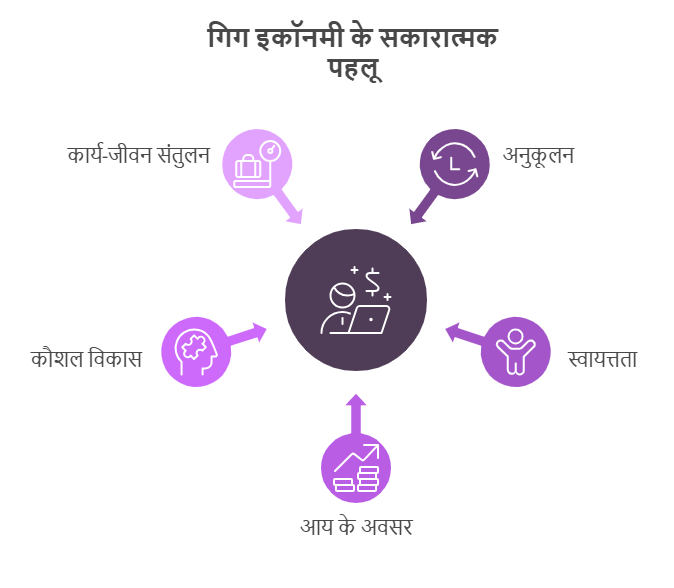

- कार्य संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव: युवा कर्मचारी पारंपरिक कार्यों की तुलना में गिग कार्य से संबंधित अनुकूलन, दूरस्थ कार्य की सुविधा और कार्य-जीवन संतुलन की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

भारत की आर्थिक संवृद्धि में गिग इकाॅनमी का क्या महत्त्व है?

- अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन: गिग प्लेटफॉर्म (जैसे- ज़ोमैटो, स्विगी) कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों से श्रमिकों को संलग्न कर निश्चित आय में भूमिका निभाते हैं।

- वर्ष 2023 में फेस्टिवल सीज़न में 40-50% तक आय में वृद्धि देखी गई, जो आर्थिक प्रभाव और क्षेत्रीय अनुकूलन का परिचायक है।

- कार्यबल भागीदारी में समावेशन: गिग इकाॅनमी से हाशिये पर स्थित समूहों (विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों) के लिये वित्तीय स्वायत्तता और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है।

- लगभग 28% गिग वर्कर महिलाएँ हैं जिनमें से कई अर्बनक्लैप जैसे प्लेटफाॅर्मों के माध्यम से अनुकूल, होम-बेस्ड सर्विस (विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में) में संलग्न हैं।

- उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र: 80% से अधिक गिग श्रमिक स्व-नियोजित हैं जो उबर जैसे प्लेटफाॅर्मों के माध्यम से उद्यमशील मानसिकता को बढ़ावा देने के साथ परिवहन, वितरण और फ्रीलांसिंग में नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

- डिजिटल और आर्थिक विकास: गिग इकॉनमी स्मार्टफोन, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के माध्यम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में सहायक है। गिग कार्य को मुख्यधारा में एकीकृत करके, इससे तकनीक-आधारित आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा।

- वर्ष 2023 में ब्लिंकिट और स्विगी जैसे प्लेटफाॅर्मों के माध्यम से त्योहारों के दौरान आय में 40-50% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ई-कॉमर्स एवं उपभोग को बढ़ावा देने में गिग श्रमिकों की भूमिका पर प्रकाश पड़ता है।

- कर राजस्व और औपचारिकता: गिग प्लेटफॉर्म डिजिटल लेन-देन के माध्यम से भुगतान को औपचारिक बनाकर भारत के कर आधार को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं और सरकार को पहले से कर-मुक्त आर्थिक गतिविधियों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं।

- वर्ष 2024 में सरकार ने इस क्षेत्र की निगरानी और प्रबंधन के क्रम में गिग श्रमिकों के लिये ई-श्रम पंजीकरण सहित नियामक ढाँचे की शुरुआत की।

- आयुष्मान भारत (PM-JAY) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत इनके समावेशन से कार्यबल और भी अधिक संस्थागत हुआ तथा क्षेत्रीय विस्तार हेतु नवीन रास्ते खुले।

भारत में गिग इकाॅनमी के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सामाजिक सुरक्षा का अभाव: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग श्रमिकों को मान्यता दी गई है लेकिन निश्चित कार्य घंटे, न्यूनतम मज़दूरी और विवाद समाधान के साथ पूर्ण श्रम अधिकारों की गारंटी नहीं दी गई है।

- नीति आयोग की वर्ष 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि 90% गिग श्रमिकों में बचत का अभाव होने के साथ ये आपात स्थिति के दौरान असुरक्षित स्थिति में होते हैं।

- आयुष्मान भारत PM-JAY और ई-श्रम जैसी मौजूदा योजनाओं के बाद भी इसमें संलग्न कार्मिकों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है।

- PM-JAY के तहत अस्पताल में भर्ती की स्थिति को कवर किया जाता है। ई-श्रम द्वारा दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है लेकिन इसमें आय सुरक्षा, सवेतन अवकाश या पेंशन का अभाव रहने से व्यापक सामाजिक सुरक्षा में अंतराल पर प्रकाश पड़ता है।

- आय अस्थिरता और शोषणकारी स्थितियाँ: भारत में गिग श्रमिक प्रतिमाह 15,000-20,000 रुपए (अक्सर न्यूनतम मज़दूरी से भी कम) कमाते हैं।

- 70% से अधिक लोग प्लेटफाॅर्म कमीशन के कारण वित्तीय तनाव का सामना करते हैं। "प्रिज़नर्स ऑन व्हील्स" रिपोर्ट से पता चलता है कि 78% लोग एल्गोरिदमिक दबाव में रोज़ाना 10 घंटे से अधिक कार्य करते हैं जिससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक थकावट होती है।

- मनमाना डिएक्टिवेशन और ग्राहक उत्पीड़न: 83% कैब ड्राइवरों और 87% डिलीवरी कर्मचारियों द्वारा अचानक अकाउंट डिएक्टिवेशन से आय में कमी के साथ असुरक्षा उत्पन्न हुई।

- इसके अतिरिक्त, 72% ड्राइवरों और 68% डिलीवरी कर्मचारियों को ग्राहकों के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिससे शिकायत निवारण तथा प्लेटफॉर्म की जवाबदेहिता से संबंधित कमी पर प्रकाश पड़ता है।

गिग वर्कर्स से संबंधित भारत की प्रमुख पहल

भारत की गिग इकाॅनमी से संबंधित अंतराल को दूर करने हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- समावेशी डेटा और औपचारिकता: प्लेटफॉर्म निर्भरता और बहु-ऐप उपयोग जैसी गिग कार्य सुविधाओं को स्पष्ट रूप से कैप्चर करने के क्रम में PLFS कोड को अपडेट करना चाहिये।

- लक्षित कल्याण के क्रम में तकनीक-सक्षम सर्वेक्षणों को ई-श्रम डेटाबेस के साथ एकीकृत करना चाहिये।

- पेंशन, बीमा और क्षेत्रवार लाभ ट्रैकिंग से संबंधित एकीकृत डिजिटल पहचान के रूप में ई-श्रम का विस्तार करना चाहिये।

- विधिक और सामाजिक सुरक्षा ढाँचा: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित किया गया है लेकिन इसमें न्यूनतम मज़दूरी, कार्यों के निश्चित घंटे एवं सामूहिक सौदेबाज़ी जैसे मूल श्रम अधिकारों के प्रावधानों का अभाव है।

- सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये एक मज़बूत विधिक ढाँचे की आवश्यकता है।

- सुरक्षा एवं श्रमिक संरक्षण अधिदेश के तहत पारदर्शी समाधान प्रक्रिया के साथ समय पर समाधान की गारंटी प्रदान करनी चाहिये।

- प्रोत्साहन और राज्य स्तरीय पहल: सामाजिक सुरक्षा और उचित वेतन मानदंडों का अनुपालन करने वाले प्लेटफाॅर्मों को कर छूट, सब्सिडी एवं निविदा वरीयता प्रदान करने के साथ स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिये।

- कौशल विकास, श्रमिक सहायता केंद्र और श्रमिक आवास जैसी राज्य-विशिष्ट नीतियों को अनुमति देनी चाहिये।

- राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार अधिनियम इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले सकते हैं।

जैसे-जैसे भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल कार्यबल का लाभ लेना निर्णायक है। हालाँकि PLFS में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये अलग-अलग वर्गीकरण की कमी से नीति-निर्माण में इनकी भूमिका में कमी आती है। भारत के उभरते कार्यबल हेतु समावेशी और न्यायसंगत श्रम तथा सामाजिक कल्याण नीतियों को सुनिश्चित करने के क्रम में सुरक्षात्मक विधि के साथ-साथ डेटा सिस्टम को मज़बूत करना आवश्यक है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: Q. भारत में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इनके कल्याण को बेहतर करने तथा श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत उपाय बताइये। |

UPSC विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न: भारत में नियोजित अनियत मज़दूरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: B मेन्सQ. भारत में महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गिग इकॉनमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021) |

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

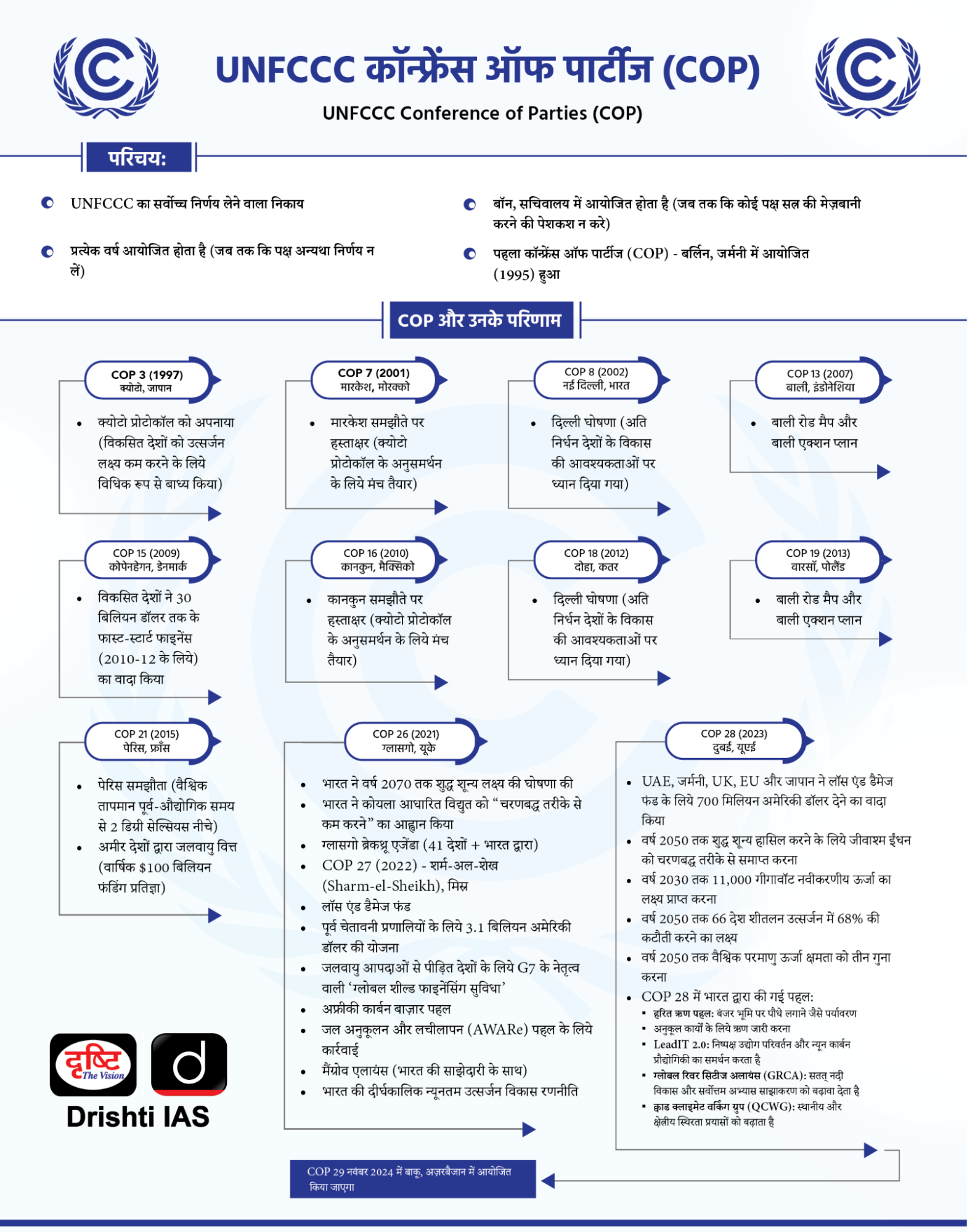

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 62वाँ वार्षिक सत्र जर्मनी के बॉन में आयोजित किया गया। यह मध्य-वर्षीय बैठक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP30) से पहले महत्त्वपूर्ण जलवायु वार्ताओं के लिये मंच तैयार करती है, जो ब्राज़ील के बेलेम में होगी।

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है?

- परिचय: बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, UNFCCC के तहत आयोजित एक मध्य-वर्षीय शिखर सम्मेलन है, जो वैश्विक जलवायु वार्ता का मार्गदर्शन करने वाली वर्ष 1992 की संधि है।

- इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से सहायक निकायों का सत्र (Sessions of the Subsidiary Bodies - SB) कहा जाता है और यह COP के साथ UNFCCC की दो नियमित बैठकों में से एक है।

- यह सम्मेलन सहायक निकायों के सदस्य, समितियाँ, स्वदेशी समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक और नागरिक समाज को एक मंच पर लाता है, ताकि वे कार्यान्वयन की समीक्षा, तकनीकी चर्चाएँ तथा आगामी COP शिखर सम्मेलन के लिये एजेंडा निर्धारण कर सकें।

- मुख्य घटक/प्रमुख भूमिका निभाने वाले निकाय:

- कार्यान्वयन हेतु सहायक निकाय (Subsidiary Body for Implementation): यह UNFCCC के अंतर्गत जलवायु समझौतों के कार्यान्वयन की समीक्षा और तकनीकी एवं वित्तीय सहायता (विशेषकर विकासशील देशों के लिये) को सुगम बनाता है।

- वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह हेतु सहायक निकाय (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice): यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जैसे संस्थानों से वैज्ञानिक इनपुट प्राप्त कर उन्हें जलवायु वार्ताकारों और नीति-निर्माताओं तक पहुँचाता है।

बॉन सम्मेलन 2025 से प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (Global Goal on Adaptation): GGA के लिये सूचकांकों को परिष्कृत करने में कुछ प्रगति हुई, लेकिन वित्तीय सहायता और कार्यान्वयन के साधनों (MoI) को लेकर असहमति के कारण सर्वसम्मति नहीं बन पाई। COP30 में 100 संभावित सूचकांकों की एक ड्राफ्ट सूची प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद है।

- पेरिस समझौते (2015) में पहली बार उल्लिखित वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA) का उद्देश्य अनुकूलन क्षमता और जलवायु सहनशीलता बढ़ाना है। हालाँकि दुबई में COP28 तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जहाँ GGA को परिभाषित करने और लागू करने के लिये एक रूपरेखा को अंततः अपनाया गया।

- न्यायसंगत संक्रमण कार्य कार्यक्रम (Just Transition Work Programme): बॉन सम्मेलन में JTWP पर महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली, जहाँ वार्ताकारों ने न्यायसंगत संक्रमण रणनीतियाँ साझा करने हेतु एक ‘बेलेम एक्शन मेकैनिज़्म’ स्थापित करने पर सहमति जताई।

- JTWP एक UNFCCC पहल है, जिसे COP27 (2022) में शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना के तहत शुरू किया गया था।

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेरिस समझौते के तहत की जाने वाली जलवायु कार्रवाइयाँ न्यायसंगत, समानतापूर्ण हों और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हों। यह कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक और श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उन श्रमिकों तथा समुदायों का समर्थन करता है जो जीवाश्म ईंधन से दूर होने की प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं।

- JTWP एक UNFCCC पहल है, जिसे COP27 (2022) में शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना के तहत शुरू किया गया था।

- राष्ट्रीय जलवायु योजनाएँ: अधिकांश देशों ने फरवरी 2025 की समय-सीमा तक अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत नहीं किये, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास धीमे हो गए।

- ब्राज़ील ने सभी देशों से आग्रह किया कि वे सितंबर 2025 तक और अधिक सशक्त NDC प्रस्तुत करें ताकि 1.5°C के लक्ष्य के अनुरूप कार्य हो सके। हालाँकि वर्तमान में प्राप्त NDC पर्याप्त नहीं हैं और इससे तापमान वृद्धि 2°C के करीब पहुँच सकती है।

- जलवायु वित्त: जलवायु वित्त को लेकर विकासशील देशों (जैसे- भारत) और विकसित देशों के बीच तीव्र विवाद हुए। विकासशील देशों ने वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के वादे को पूरा करने की मांग की।

- संपन्न देशों ने समाधान के रूप में निजी वित्त का सुझाव दिया, लेकिन आलोचकों ने तर्क दिया कि सार्वजनिक अनुदान आवश्यक था।

- विकासशील देश वित्त-केंद्रित वार्ता को प्राथमिकता देते हैं और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 को शामिल करने पर ज़ोर देते हैं, जो विकसित देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बाध्यता को स्पष्ट करता है।

- जलवायु नीति पहल (एक सलाहकार संगठन) के अनुसार, वैश्विक तापमान वृद्धि को पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रखने के लिये वैश्विक जलवायु वित्त को वर्ष 2030 तक लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रतिवर्ष तक बढ़ाना होगा।

- हानि एवं क्षति: सम्मेलन में इस बात पर गौर किया गया कि हानि एवं क्षति कोष के लिये अभी भी पर्याप्त धनराशि नहीं है तथा केवल 768 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ही प्रावधान किया गया है, जो आवश्यक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से काफी कम है।

- वादों के बावजूद, सरकारों ने अब तक 495 मिलियन अमेरीकी डॉलर के योगदान समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं और केवल 321 मिलियन अमेरीकी डॉलर का भुगतान किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

- परिचय: NDC, पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये देश-विशिष्ट जलवायु कार्रवाई योजनाएँ हैं, जिनका प्रत्येक पाँच वर्ष में अद्यतन किया जाता है।

- मौजूदा NDC, जो वर्ष 2020 में प्रस्तुत किये गए थे, वर्ष 2030 की अवधि से संबंधित हैं, जबकि वर्ष 2035 के लिये NDC फरवरी 2025 तक प्रस्तुत किये गए थे। वर्ष 2035 का राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) 2030 के लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिये, लेकिन प्रत्येक देश अपनी उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं के अनुसार अपनी प्रगति स्वयं तय करता है।

- भारत और NDC: भारत ने वर्ष 2015 में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित दो मात्रात्मक लक्ष्य शामिल थे:

- वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना।

- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना।

- अगस्त 2022 में भारत ने अपने NDC को अद्यतन किया, जिसमें वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता में 50% की कमी एवं वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से अतिरिक्त 2.5-3 बिलियन टन कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा गया।

- भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4) (2024) के अनुसार, उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है, दिसंबर 2024 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 47.10% तक पहुँच गई है, और 2.29 बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: वैश्विक पर्यावरणीय शासन को मज़बूत करने में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं की भूमिका पर चर्चा कीजिये। |

अधिक पढ़ें: UNFCCC COP29 बाकू

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) प्रश्न. नवंबर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार कब दिया गया था? (2021) |

भारत - त्रिनिदाद और टोबैगो संबंध

प्रिलिम्स के लिये:त्रिनिदाद और टोबैगो, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, कैरिकॉम मेन्स के लिये:ग्लोबल साउथ के साथ भारत की भागीदारी, भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो संबंध, भारत-कैरिकॉम संबंधों का सुदृढ़ीकरण, अनुबंधित श्रम प्रणाली और गिरमिटिया। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा वर्ष 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।

- यात्रा के दौरान, उन्हें वैश्विक नेतृत्व, मज़बूत प्रवासी जुड़ाव और कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय प्रयासों के लिये देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया।

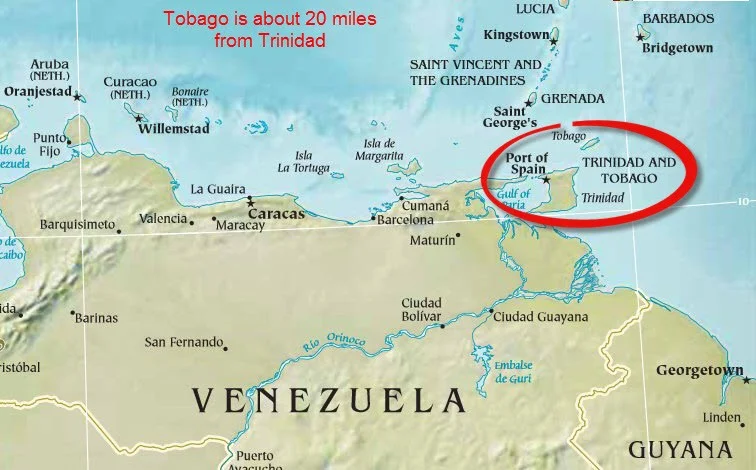

त्रिनिदाद और टोबैगो

- भूगोल और अवस्थिति: त्रिनिदाद और टोबैगो दक्षिण-पूर्वी वेस्ट इंडीज (कैरिबियन) में स्थित है और इसमें दो मुख्य द्वीप त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ-साथ कई छोटे द्वीप शामिल हैं।

- यह वेनेज़ुएला के उत्तर-पूर्व और गुयाना के उत्तर-पश्चिम में स्थित है, तथा वेनेज़ुएला से पारिया की खाड़ी (Gulf of Paria) और संकीर्ण जलमार्गों द्वारा अलग है।

- राजधानी: पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद)।

- आर्थिक पहलू

- प्राकृतिक संसाधन: तेल और गैस, ऐस्फाल्ट, कृषि (गन्ना)

- प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ: पेट्रोलियम शोधन, LNG निर्यात, कृषि, पर्यटन।

- पर्यावरण और जैवविविधता: त्रिनिडाड में वर्षावन, दलदल (कैरोनी, नरिवा) तथा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।

- उल्लेखनीय प्रजातियाँ: स्कार्लेट आइबिस (राष्ट्रीय पक्षी), मैनेटेस, ओसेलॉट्स, कैमन, एगोटी।

- पिच झील: विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक ऐस्फाल्ट भंडार (त्रिनिदाद)।

- पर्वत शृंखला: नॉदर्न रेंज, एंडीज़ विस्तार का हिस्सा।

प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबैगो की राजकीय यात्रा के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- आपदा रोधी अवसंरचना और जैव ईंधन में सहयोग: त्रिनिदाद और टोबैगो ने भारत की वैश्विक पहलों, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की।

- त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (QIP) के लिये भारतीय अनुदान सहायता: भारत ज़मीनी स्तर पर सामुदायिक विकास के लिये प्रतिवर्ष पाँच परियोजनाओं (प्रत्येक ≤ 50,000 अमेरिकी डॉलर) को वित्तपोषित करेगा।

- इसका उद्देश्य देश की तात्कालिक विकासात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

- फार्मास्युटिकल सहयोग एवं चिकित्सीय उपचार: फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

- इस समझौते से भारत से सस्ती, गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं तक पहुँच में सुधार होगा तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों के लिये भारत में चिकित्सा उपचार की व्यवस्था संभव हो सकेगी।

- राजनयिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनयिकों को भारतीय संस्थानों के साथ-साथ भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने के लिये एक समझौता हुआ।

- इस पहल से कूटनीतिक कौशल एवं द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि होने की आशा है।

- शिक्षा के लिये प्रवासी सहभागिता एवं समर्थन:

- भारत ने घोषणा की है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड सुविधा त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी को भी प्रदान की जाएगी (पहले यह सुविधा केवल चौथी पीढ़ी को ही उपलब्ध थी)।

- डिजिटल समर्थन: दोनों पक्षों ने डिजीलॉकर एवं ई-साइन जैसे इंडिया स्टैक समाधानों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

- त्रिनिदाद और टोबैगो एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश है।

- कृषि एवं स्वास्थ्य सेवा को समर्थन: भारत ने वर्ष 2024 समझौता ज्ञापन के तहत सहमति के अनुसार 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कृषि-मशीनरी का पहला बैच त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रीय कृषि विपणन और विकास निगम (NAMDEVCO) को उपहार में और बाजरे की खेती, समुद्री शैवाल-आधारित उर्वरकों तथा प्राकृतिक खेती के लिये विस्तारित समर्थन दिया।

- क्षेत्रीय संबंधों एवं आतंकवाद-रोधी सहयोग को मज़बूत करना: दोनों नेताओं ने आतंकवाद-रोधी सहयोग को मज़बूत करने, भारत-कैरेबियाई समुदाय (कैरिकॉम) संबंधों को गहरा करने और ग्लोबल साउथ देशों के बीच एकजुटता बढ़ाने का संकल्प लिया।

- सांस्कृतिक कूटनीति: त्रिनिदाद और टोबैगो में वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में हिंदी और भारतीय अध्ययन पर दो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) पीठों की पुनः स्थापना की जाएगी।

- भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो तथा कैरेबियाई क्षेत्र के हिंदू धार्मिक पुजारियों (पंडितों) को प्रशिक्षण देने में भी सहायता प्रदान की है।

- यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और भारतीय भाषाओं व संस्कृति की समझ को गहरा करेगा।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला पसाद-बिसेसर को उनके बिहार से संबंधित होने के सम्मान में सरयू नदी और महाकुंभ का पवित्र जल तथा राम मंदिर की एक प्रतिकृति भेंट की।

भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो संबंध समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं?

- ऐतिहासिक संबंध: भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं, जो वर्ष 1845 से चले आ रहें हैं, जब पहले भारतीय अनुबंधित श्रमिक (मुख्यतः भोजपुरी गिरमिटिया)'फातेल रज़ाक' जहाज़ से वहाँ पहुँचे थे।

- उनके वंशज अब जनसंख्या का 40-45% हिस्सा हैं, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- द्विपक्षीय संबंधों की औपचारिक स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी और ये संबंध तब से सौहार्दपूर्ण और गतिशील बने हुए हैं।

- आर्थिक और व्यापारिक संबंध: भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो ने वर्ष 1997 में 'सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र' (MFN) दर्जा व्यापार समझौता किया था, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने में अब भी सहायक है।

- महामारी के बाद द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि देखी गई है, जिसमें भारत से प्रमुख निर्यात में फार्मास्यूटिकल उत्पाद, वाहन और लोहा शामिल हैं।

- भारत से त्रिनिदाद और टोबैगो को निर्यात: 120.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2024–25)।

- त्रिनिदाद और टोबैगो से भारत को आयात: 220.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2024-25)।

- विकास साझेदारी: महामारी के दौरान, भारत-UNDP फंड के अंतर्गत त्रिनिदाद और टोबैगो में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली 'ब्रिंगिंग हाई एंड लो टेक्नोलॉजी (HALT)' परियोजना लागू की गई।

- इसमें 8 मोबाइल हेल्थकेयर रोबोट, एक टेलीमेडिसिन प्रणाली, हैंड हाइजीन स्टेशन और संबंधित उपकरण शामिल थे तथा यह परियोजना अगस्त 2024 में पूर्ण हुई।

गिरमिटिया श्रमिक प्रणाली और भोजपुरी गिरमिटिया

- गिरमिटिया श्रमिक प्रणाली: यह प्रणाली गुलामी समाप्त होने के बाद लागू की गई थी, जिसमें व्यक्ति निश्चित समय के लिये कार्य करने हेतु सहमत होते थे और बदले में उन्हें यात्रा, भोजन तथा आवास की सुविधा दी जाती थी।

- हालाँकि इसे एक अनुबंध प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन वास्तव में यह शोषणकारी थी — जहाँ श्रमिकों को कठोर कार्य परिस्थितियों, कम वेतन और सीमित स्वतंत्रता का सामना करना पड़ता था।

- श्रमिकों को अनुपस्थिति पर दंड दिया जाता था, वे लगातार निगरानी में रहते थे और उन्हें नस्लीय तथा शारीरिक शोषण झेलना पड़ता था।

- महिलाओं की भर्ती मुख्य रूप से लैंगिक अनुपात संतुलित करने के लिये की जाती थी, लेकिन उन्हें लैंगिक भेदभाव और यौन शोषण का अधिक सामना करना पड़ता था।

- महात्मा गांधी ने इस गिरमिटिया प्रणाली का कड़ा विरोध किया। वर्ष 1917 में, जब इसे समाप्त करने का प्रस्तावित विधेयक अस्वीकार कर दिया गया, तो उन्होंने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया और वायसरायलॉर्ड चेम्स्फोर्ड से मुलाकात की। यह प्रणाली अंततः वर्ष 1920 में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी गई।

- गिरमिटिया: गिरमिटिया शब्द (जिसका व्युत्पन्न शब्द 'समझौते' से है) उन भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को संदर्भित करता है, जिन्हें 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में गिरमिटिया श्रम प्रणाली के तहत त्रिनिदाद एवं टोबैगो, फिज़ी, मॉरीशस और गुयाना जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाया गया था।

- उनमें से अधिकांश वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी व अवधी भाषी ज़िलों जैसे छपरा, बलिया, आरा, बनारस, सीवान, गोपालगंज एवं आज़मगढ़ से आए थे।

भारत-कैरिकॉम संबंध:

- कैरेबियन समुदाय (CARICOM): कैरीबियाई समुदाय (CARICOM) को वर्ष 1973 में त्रिनिदाद और टोबैगो में चगुआरामस संधि के माध्यम से मान्यता दी गई थी, आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये कैरीबियाई मुक्त व्यापार संघ (CARIFTA) से कैरिकॉम का विकास हुआ।

- कैरिकॉम में 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य शामिल हैं।

- इसके 15 सदस्यों में शामिल हैं: एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज़, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो।

- कैरिकॉम की अध्यक्षता प्रत्येक छह माह में सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। जॉर्जटाउन, गुयाना में स्थित इसका सचिवालय महासचिव द्वारा संचालित होता है।

- कैरिकॉम में 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य शामिल हैं।

- भारत-कैरिकॉम संबंध:

- क्षमता निर्माण और विकासात्मक सहायता: भारत ने कैरिकॉम देशों को निरंतर क्षमता निर्माण और विकासात्मक सहायता प्रदान की है।

- भारत ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं (CDPs) के लिये 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें से प्रत्येक कैरिकॉम देश के लिये 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन शामिल है।

- सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिये 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई।

- शैक्षिक और राजनयिक सहयोग: भारत, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के माध्यम से कैरेबियाई देशों के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करता है।

- भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन: दूसरा भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में जॉर्जटाउन, गुयाना में हुआ।

- यह साझेदारी सात प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: क्षमता निर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार, क्रिकेट और संस्कृति, समुद्री अर्थव्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवा।

- भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन: दूसरा भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में जॉर्जटाउन, गुयाना में हुआ।

- क्षमता निर्माण और विकासात्मक सहायता: भारत ने कैरिकॉम देशों को निरंतर क्षमता निर्माण और विकासात्मक सहायता प्रदान की है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: ग्लोबल साउथ रणनीति के हिस्से के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के द्विपक्षीय एवं सांस्कृतिक संबंधों का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्नमेन्सप्रश्न: अंग्रेज़ किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे? क्या वे वहाँ पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे हैं? (2018) प्रश्न: दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिये। (2017) |

MSME को सशक्त बनाने में सहकारिताओं की संभावनाओं को साकार करना

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, सहकारिता, एमएसएमई, पीएम विश्वकर्मा योजना, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS), आरबीआई, नाबार्ड, श्वेत क्रांति, IFFCO, PACS, GST, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2023, मुद्रा, CGTMSE, FPOs। मेन्स के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारिताएँ और उनकी भूमिका तथा MSME को मज़बूत बनाना, भारत में MSME को सशक्त बनाने में सहकारिताओं के प्रभावी उपयोग में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ और आगे की राह। |

स्रोत: बिज़नेस लाइन

चर्चा में क्यों?

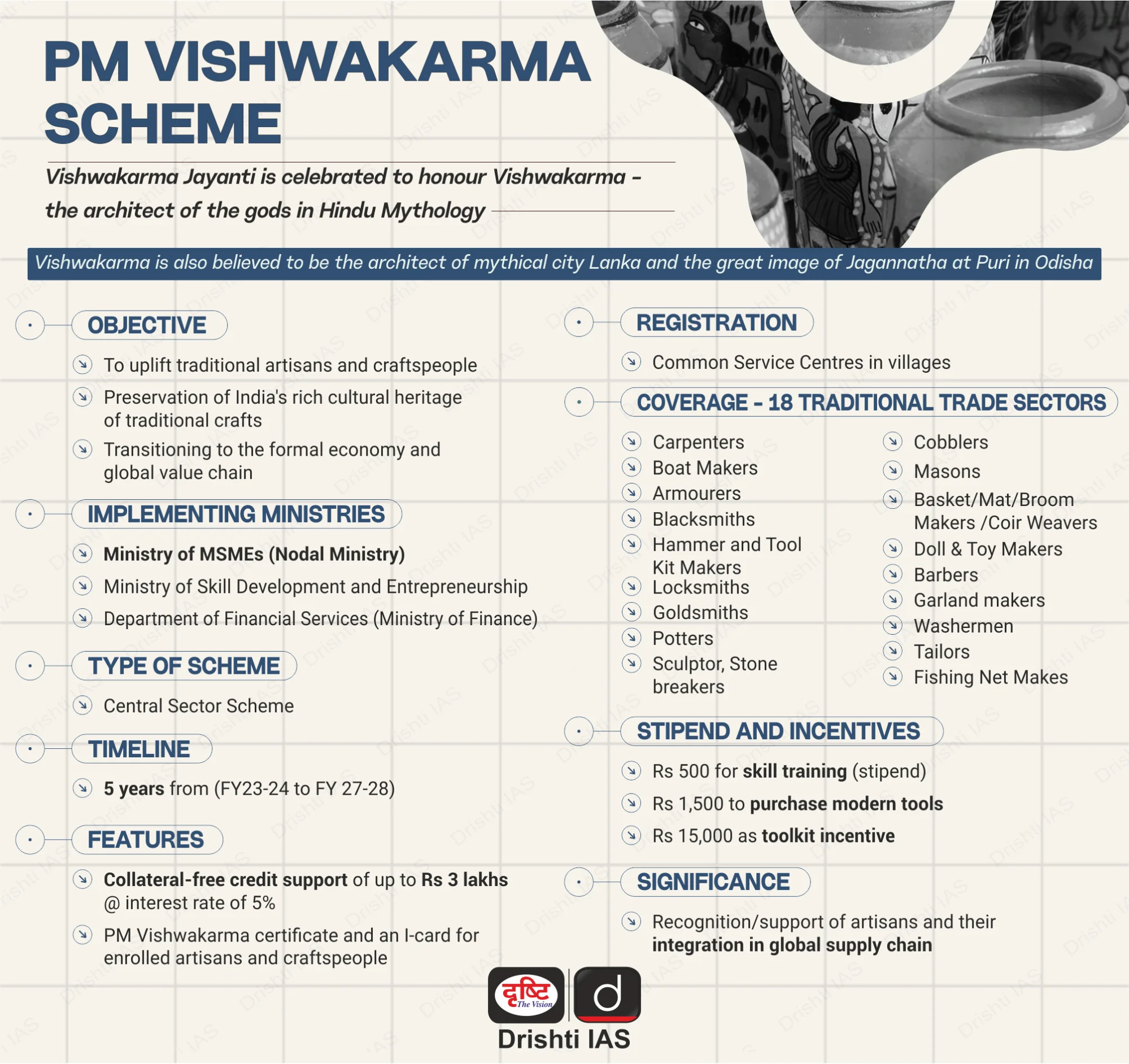

भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (5 जुलाई, 2025) मना रहा है और सहकारिता मंत्रालय के चार वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिये विशेष रूप से कारीगरों को सशक्त बनाने तथा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी पहलों के माध्यम से सहकारी समितियों और MSME की क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहकारी समितियाँ किस प्रकार योगदान दे सकती हैं?

- वित्तीय सशक्तीकरण और संसाधन पूलिंग: सहकारिताएँ MSME को वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने की अनुमति देती हैं, जिससे उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता कम हो जाती है।

- उदाहरण के लिये, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगर सहकारी समितियाँ व्यक्तिगत उधारकर्त्ताओं की तुलना में कम ब्याज दरों (5-7%) पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

- इसके अतिरिक्त सहकारी समितियाँ MSME को मशीनरी और कच्चे माल जैसे संसाधनों को साझा करने में मदद करती हैं, जिससे लागत कम होती है तथा विशेष रूप से लघु उत्पादकों के लिये परिचालन दक्षता में सुधार होता है।

- उन्नत बाज़ार पहुँच: सहकारी समितियाँ सामूहिक विपणन, ब्रांडिंग और गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से MSME को बड़े बाज़ारों तक पहुँचने में मदद कर सकती हैं।

- इससे दृश्यता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ती है, जिससे छोटे व्यवसायों को अपनी पहुँच बढ़ाने तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच प्राप्त करने में मदद मिलती है।

- प्रौद्योगिकी अपनाना: सहकारी समितियाँ कौशल उन्नयन (जैसे- बढ़ईगीरी, मृद्भांड, सिलाई) और डिजिटल उपकरण तथा स्वचालन जैसी आधुनिक तकनीकों के लिये क्लस्टर-स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर सकती हैं।

- सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल: सहकारी समितियाँ पीएम विश्वकर्मा जैसी सरकारी योजनाओं के लिये एक प्रभावी वितरण तंत्र के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिससे MSME, विशेष रूप से कारीगरों को वित्तीय, तकनीकी और बाज़ार समर्थन प्राप्त हो सके।

- यह एकीकरण MSME विकास के उद्देश्य से सरकारी पहलों की पहुँच और प्रभाव को बढ़ाता है।

- सतत् एवं समावेशी विकास: लिज्जत पापड़ और सेवा जैसी MSME सहकारी समितियाँ महिला उद्यमियों को सशक्त बनाती हैं तथा ग्रामीण सशक्तीकरण का समर्थन करती हैं, जबकि अपशिष्ट-साझाकरण एवं पुनर्चक्रण पहल परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं।

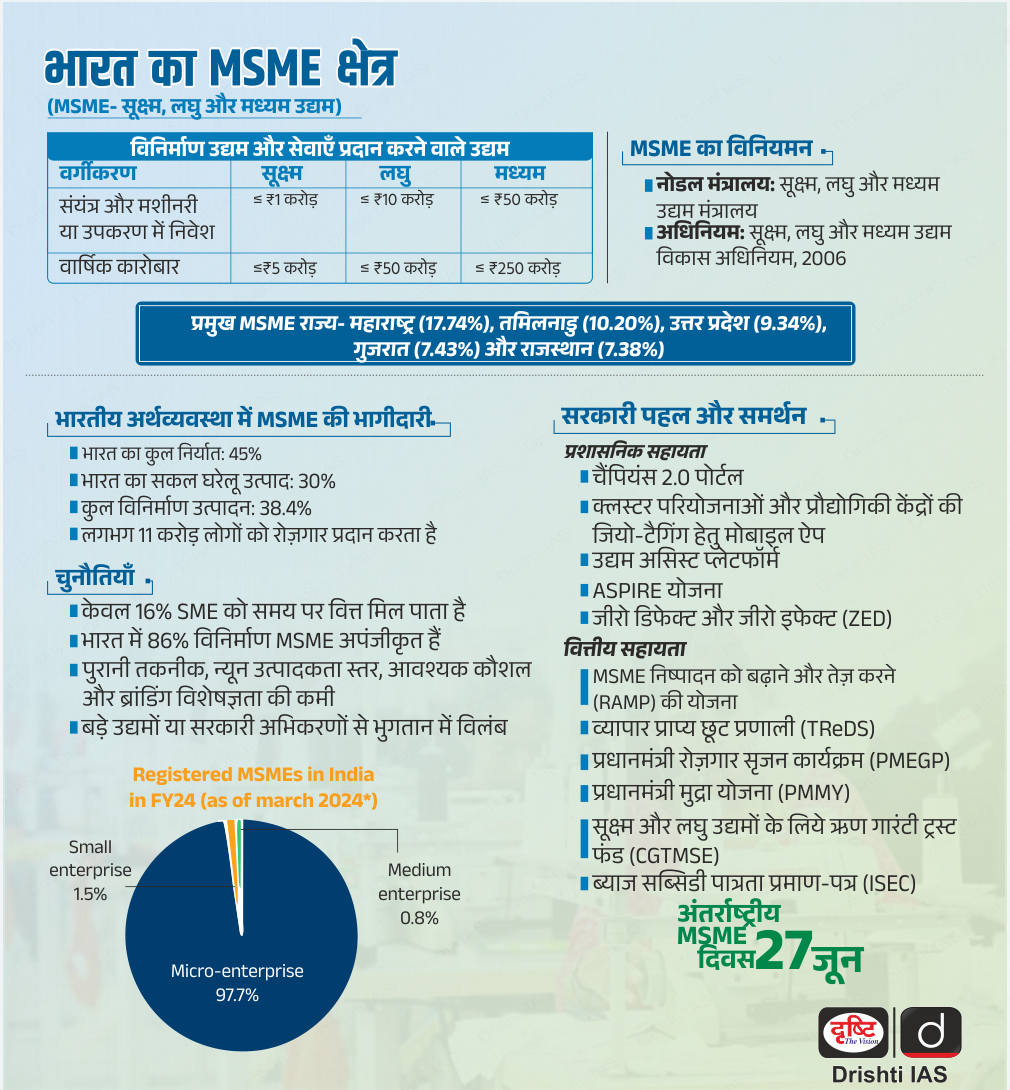

भारत में सहकारिता क्या है?

- सहकारी समितियाँ जन-केंद्रित उद्यम हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिये किया जाता है।

- कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 800,000 से अधिक सहकारी समीतियों के साथ भारत का सहकारिता नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है।

- भारत में सहकारिता क्षेत्र का विकास:

- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56): व्यापक सामुदायिक विकास के लिये सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया।

- बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002: बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली हेतु प्रावधान करता है।

- वर्ष 2011 का 97वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम: सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया (अनुच्छेद 19)।

- सहकारी समितियों पर राज्य की नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया (अनुच्छेद 43-B)।

- संविधान में "सहकारी समितियाँ" शीर्षक से एक नया भाग IX-B जोड़ा गया (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।

- बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिये संसद को अधिकार दिया गया और साथ ही अन्य सहकारी समितियों के लिये राज्य विधानसभाओं को अधिकार सौंपा गया।

- केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना (2021): सहकारी मामलों की ज़िम्मेदारी सँभाली गई, जिसकी देख-रेख पहले कृषि मंत्रालय करता था।

- बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2022: इसका उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों हेतु विनियमन बढ़ाना है।

- प्रमुख योगदान:

- रोज़गार सृजन: सहकारी समितियाँ भारत में 13.3% प्रत्यक्ष रोज़गार उपलब्ध कराती हैं, 8.14 लाख समितियों के 29 करोड़ सदस्य इसमें शामिल हैं तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आजीविका का सृजन करती हैं।

- कृषि विकास: सहकारी समितियाँ 15% अल्पकालिक कृषि ऋण वितरित करती हैं, 30% चीनी उत्पादन का प्रबंधन करती हैं और 35% उर्वरक वितरण का प्रबंधन करती हैं।

- वित्तीय समावेशन: 20% सहकारी समितियाँ बैंकिंग से जुड़ी हैं, जिससे वे किसानों और छोटे व्यवसायों को किफायती ऋण उपलब्ध कराती हैं, जिससे दूर-दराज़ के क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच बढ़ती है।

- खाद्य सुरक्षा: अमूल, नेफेड और इफको जैसी सहकारी समितियाँ दुग्ध उत्पादन, डेयरी निर्यात और कृषि उत्पादों के वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- महिला सशक्तीकरण: सेवा और लिज्जत पापड़ जैसी सहकारी संस्थाएँ महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बढ़ावा देती हैं।

भारत की प्रमुख सहकारी संस्थाएँ:

- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS): ये लघु अवधि की सहकारी ऋण संरचना की स्थानीय इकाइयाँ हैं, जो किसानों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और NABARD से जोड़ती हैं।

- अमूल (आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड): यह एक दुग्ध उत्पादक संघ है और श्वेत क्रांति (White Revolution) का अग्रणी है। गुजरात के दुग्ध उत्पादकों का यह महासंघ भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाने में सहायक बना।

- IFFCO (भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था): यह विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में से एक है, जो पूरे देश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक और कृषि इनपुट प्रदान करती है।

- HOPCOMS (बागवानी उत्पादकों की सहकारी विपणन एवं प्रसंस्करण सोसायटी): यह अपने फार्म उत्पाद विक्रय केंद्रों के लिये प्रसिद्ध है, जो किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सहायता करती है।

- लिज्जत पापड़ (श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़): यह एक महिला सहकारी संस्था है, जो महिलाओं को पापड़ उत्पादन के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करती है।

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: MSME क्या हैं?, भारत की आर्थिक वृद्धि में MSME की भूमिका?, MSME पर नीति आयोग की सिफारिशें।

भारत में MSME को सशक्त बनाने में सहकारी समितियों की प्रभावशीलता को कौन-सी चुनौतियाँ सीमित करती हैं?

- गलत धारणाएँ: कई MSME मालिक सहकारी संस्थाओं को सरकार द्वारा नियंत्रित या राजनीतिक निकाय मानते हैं, न कि व्यापार को बढ़ावा देने वाले माध्यम के रूप में।

- उत्पादक सहकारी, ऋण समितियाँ और विपणन महासंघों जैसे विभिन्न सहकारी मॉडल के विषय में जागरूकता की कमी है।

- कमज़ोर वित्तीय सहायता: सहकारी बैंकों को प्रायः तरलता संकट (Liquidity crisis) का सामना करना पड़ता है, जिससे MSME को ऋण देना सीमित हो जाता है। वहीं, पारंपरिक बैंक सहकारी संस्थाओं को जोखिम भरा मानते हैं और क्रेडिट इतिहास की कमी के कारण उन्हें ऋण देने से हिचकिचाते हैं।

- विनियामक जटिलता: सहकारी समितियाँ अधिनियम, राज्य सहकारी कानून और GST अनुपालन जैसे अनेक नियमों की मौजूदगी से जटिलता तथा भ्रम उत्पन्न होता है। अत्यधिक नौकरशाही के कारण पंजीकरण और संचालन संबंधी अनुमोदन में देरी होती है।

- डिजिटल अपनाने की कमी: कई सहकारी संस्थाएँ एकाकी रूप में कार्य करती हैं, जिससे वे पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं उठा पातीं। साथ ही, तकनीक का सीमित उपयोग (जैसे कि डिजिटल लेखांकन, ई-कॉमर्स) उनकी बाज़ार तक पहुँच को भी सीमित कर देता है।

- प्रशासनिक कमियाँ: कई सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और आंतरिक लेखा परीक्षा की कमी होती है, जिससे MSME के लिये विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका कमज़ोर हो रही है।

भारत में MSME को सशक्त बनाने के लिये सहकारी संस्थाओं को मज़बूत करने हेतु किन उपायों की आवश्यकता है?

- नीतिगत और विनियामक सुधार: सहकारी समितियों में शामिल MSME को कर संबंधी लाभ (जैसे: कम GST दरें) प्रदान की जाएँ, उन्हें सार्वजनिक खरीद (Public Procurement) में प्राथमिकता दी जाए, अनुपालन बोझ को कम किया जाए (जैसे: सरल GST फाइलिंग की सुविधा) और राज्य कानूनों को राष्ट्रीय सहकारी नीति 2023 के समरूप किया जाए।

- वित्तीय और ऋण सहायता: गैर-कृषि MSME के लिये प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को सुदृढ़ कर सहकारी बैंकिंग तक पहुँच का विस्तार किया जाए। सहकारी समितियों को MUDRA, CGTMSE और NABARD से जोड़ा जाए। साथ ही, सहकारी फिनटेक प्लेटफॉर्म और डिजिटल बैंकिंग प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए।

- बुनियादी ढाँचे का उन्नयन: ई-कॉमर्स एकीकरण (जैसे: ONDC, GeM) जैसे डिजिटल उपकरणों को अपनाया जाए। उत्पादन, परीक्षण और पैकेजिंग के लिये साझा सुविधा केंद्र/कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किये जाएँ। साथ ही, लॉजिस्टिक्स सहकारी समितियों का निर्माण कर परिवहन लागत को कम किया जाए।

- मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग: “कॉपमेड” लेबल के माध्यम से सामूहिक ब्रांडिंग और प्रमाणन को बढ़ावा देना और सहकारी समितियों को अमेज़ॅन कारीगर जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़कर ई-कॉमर्स को बढ़ावा दें तथा निर्यात क्लस्टर विकसित करने चाहिये।

- जागरूकता और जनसंपर्क: मीडिया के माध्यम से सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिये ‘आत्मनिर्भर MSME हेतु सहकारी समितियाँ’ जैसे राष्ट्रीय अभियान शुरू करें और SHG, FPO तथा उद्योग संघों की भागीदारी से स्थानीय स्तर पर जनसक्रियता को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

नीतिगत सुधारों, डिजिटल अपनाने और वित्तीय समावेशन से सशक्त बनी सहकारी संस्थाएँ, भारत में MSME सशक्तीकरण को क्रांतिकारी रूप से बदल सकती हैं। यदि शासन संबंधी कमियों को दूर किया जाए और बाज़ार से जुड़ाव को बेहतर बनाया जाए, तो ये संस्थाएँ विशेष रूप से हस्तशिल्पकारों और महिला उद्यमियों के लिये समावेशी विकास को आगे बढ़ा सकती हैं। सहकारी संस्थाओं तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी पहलों के बीच की सहभागिता, भारत के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. चर्चा कीजिये कि भारत में एमएसएमई को सशक्त बनाने में सहकारी समितियाँ किस प्रकार परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत में ‘शहरी सहकारी बैंकों’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर:(b) मेन्सप्रश्न. "भारतीय शासकीय तंत्र में, गैर-राजकीय कर्त्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2016) प्रश्न. "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर, ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।"-अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षणा भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में, इस कथन की चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है? (2014) |