एसईएफसीओ-2025 | उत्तराखंड | 24 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद - भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (CSIR-IIP), देहरादून 23 से 25 अप्रैल 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन “ऊर्जा भविष्य को आकार देना: चुनौतियाँ और अवसर” (SEFCO-2025) की मेज़बानी कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- SEFCO के बारे में:

- CSIR-IIP ने 2017 में SEFCO सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया था।

- इसका उद्देश्य ऊर्जा और रसायन क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करके एक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के विकास में योगदान करना है।

- यह SEFCO सम्मेलन का 7वाँ संस्करण है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन गया है।

- SEFCO-2025 का विषय है " सस्ती ऊर्जा और रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को उत्प्रेरित करना।"

- SEFCO-2025 की मुख्य विशेषताएँ:

- तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे, जिनमें शिक्षा और उद्योग जगत के युवा वैज्ञानिक और शोधकर्त्ता भी शामिल होंगे।

- SEFCO-2025 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

- सम्मेलन में CSIR-IIP के तकनीकी नवाचारों और अनुसंधान उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी शामिल है।

- SEFCO-2025 को प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों से मज़बूत समर्थन प्राप्त हुआ है, जिनमें शामिल हैं:

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) वर्ष 1942 में स्थापित सबसे बड़े अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठनों में से एक है।

- इसका वित्तपोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।

- यह रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान और भूभौतिकी से लेकर जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, खनन, वैमानिकी, पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी तक के व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है।

हरियाणा में जीनोम-संपादन प्रयोगशाला | हरियाणा | 24 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) - भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR), हरियाणा में जीनोम-संपादन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

- ICAR योजना के तहत वित्त पोषित इस प्रयोगशाला का उद्देश्य उन्नत फसल अनुकूलन और समृद्ध अनाज गुणवत्ता के लिये वांछनीय लक्षणों को बढ़ाने के लिये आधुनिक जीनोमिक उपकरणों का लाभ उठाना है।

मुख्य बिंदु

- जलवायु-अनुकूल किस्मों की सराहना:

- किसानों ने जलवायु-प्रतिरोधी गेहूँ की किस्में उपलब्ध कराने के लिये वैज्ञानिकों की सराहना की, जो दिन के समय तापमान में उतार-चढ़ाव को सहन कर सकती हैं, विशेष रूप से फरवरी और मार्च में।

- उन्होंने उत्पादन लागत में कमी पर संतोष व्यक्त किया क्योंकि रोग प्रतिरोधी किस्मों ने कवकनाशक स्प्रे की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

- जौ की नई किस्मों में रुचि:

- कुछ किसानों ने भूसी रहित जौ की किस्मों में रुचि दिखाई, विशेष रूप से DWRB-223, जो हाल ही में जारी की गई थी।

- DWRB -223 42.9 क्विंटल/हेक्टेयर की उच्च उपज और 11.7% प्रोटीन प्रदान करती है।

- इसका भूसा-रहित अनाज इसे प्रत्यक्ष उपभोग और स्वास्थ्य खाद्य अनुप्रयोगों के लिये आदर्श बनाता है।

- प्रयोगशाला से भूमि तक के दृष्टिकोण पर ज़ोर:

- मंत्री ने 'प्रयोगशाला से भूमि' दृष्टिकोण के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को ज़मीनी स्तर की खेती से जोड़ने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

जीनोम संपादन

- जीन एडिटिंग (जिसे जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है) प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीएनए (DNA) को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है।

- ये प्रौद्योगिकियाँ जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सहायक होती हैं।

- उन्नत शोध ने वैज्ञानिकों को अत्यधिक प्रभावी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट (CRISPR) से जुड़े प्रोटीन आधारित सिस्टम विकसित करने में मदद की है। यह प्रणाली जीनोम अनुक्रम में लक्षित हस्तक्षेप को संभव बनाती है।

- इस युक्ति ने पादप प्रजनन में विभिन्न संभावनाओं को उजागर किया है। इस प्रणाली की सहायता से कृषि वैज्ञानिक अब जीन अनुक्रम में विशिष्ट लक्षणों को समाविष्ट कराने हेतु जीनोम को एडिट/संपादित कर सकते हैं।

भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR)

- परिचय:

- IIWBR की स्थापना वर्ष 2014 में गेहूँ अनुसंधान निदेशालय के उन्नयन के बाद की गई थी।

- यह हरियाणा के करनाल में स्थित एक प्रमुख ICAR-संबद्ध संस्थान है।

- यह गेहूँ और जौ में अनुसंधान और विकास के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।

- मुख्य लक्ष्य:

- IIWBR वैज्ञानिक नवाचार और क्षेत्र-स्तरीय हस्तक्षेप के माध्यम से गेहूँ और जौ की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत को गेहूँ उत्पादन में वैश्विक अग्रणी बनाना है।

- प्रमुख गतिविधियाँ:

- यह गेहूँ और जौ पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का समन्वय करता है।

- इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- प्रजनन और आनुवंशिकी के माध्यम से विविधता में सुधार।

- दक्षता और स्थिरता बढ़ाने के लिये संसाधन प्रबंधन।

- रोगों और कीटों से निपटने के लिये फसल सुरक्षा रणनीतियाँ।

जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र | हरियाणा | 24 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

विश्व पृथ्वी दिवस पर, अधिकारियों ने पिंजौर (हरियाणा) में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (JCBC) से 34 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों (20 लंबी-चोंच वाले और 14 सफेद-पूंछ वाले) को सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में स्थानांतरित करके गिद्ध संरक्षण को एक बड़ा बढ़ावा दिया।

मुख्य बिंदु

- वन्य पुनरुत्पादन के लिये स्थल:

- महाराष्ट्र के तीन प्रमुख बाघ अभयारण्यों में गिद्धों को पुनः जंगल में लाया जाएगा:

-

BNHS और सहयोग की भूमिका:

- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने हरियाणा और महाराष्ट्र के वन विभागों के सहयोग से इस स्थानांतरण का समन्वय किया।

- अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन BNHS वर्ष 1883 से प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है।

- इसका मिशन अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता पर आधारित कार्रवाई के माध्यम से प्रकृति, मुख्य रूप से जैवविविधता का संरक्षण करना है।

- इसका लक्ष्य एक व्यापक आधार वाला स्वतंत्र वैज्ञानिक संगठन बनना है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों के संरक्षण में उत्कृष्टता हासिल कर सके।

- संरक्षण प्रजनन केंद्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क:

- BNHS ने पूरे भारत में चार जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किये हैं:

विश्व पृथ्वी दिवस

- यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित और सक्रिय करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है।

- वर्ष 2025 की थीम: "हमारी शक्ति, हमारा ग्रह (Our Power, Our Planet)" - यह सभी से नवीकरणीय ऊर्जा के लिये एकजुट होने और वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान करता है।

- पृथ्वी दिवस पहली बार कैलिफोर्निया में तेल रिसाव के विनाशकारी परिणामों के बारे में सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन के अवलोकन के बाद, वर्ष 1970 में मनाया गया।

- नेल्सन ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमे पर्यावरण सुधारों के लिये 20 मिलियन से अधिक अमेरिकन लोग शामिल हुये।

- इस निर्णायक दिन के कारण अमेरिका में महत्त्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी कानून पारित हुए, जिनमें पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) का गठन भी शामिल था।

- वर्ष 1990 में पृथ्वी दिवस में 141 देशों के लगभग 200 मिलियन लोगों ने भाग लिया, जिससे यह एक विश्वव्यापी आयोजन बन गया।

- महत्त्व: यह विश्व भर में हरित पहलों का जश्न मनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रयासों को उजागर करने का अवसर भी प्रदान करता है।

जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र

- परिचय:

- यह हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) की संयुक्त परियोजना है।

- इसका उद्देश्य तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों - सफेद पीठ वाले, लंबी चोंच वाले और पतली चोंच वाले - को बचाना है।

- इस केंद्र की स्थापना सितंबर 2001 में गिद्ध देखभाल केंद्र (VCC) के रूप में की गई थी।

- VCC को VCBC (बाद में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र- JCBC) में उन्नत किया गया।

- स्थिति:

- JCBC हरियाणा के पिंजौर से लगभग 8 किमी दूर, बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के पास जोधपुर गाँव में स्थित है।

- यह हरियाणा वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है।

- JCBC में वर्तमान में 160 गिद्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:

- यह विश्व स्तर पर एक स्थान पर इन तीन जिप्स प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है।

रेशम सखी योजना | उत्तर प्रदेश | 24 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से रेशम सखी योजना शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- योजना के बारे में:

- इस योजना के अंतर्गत महिलाएँ घर बैठे रेशम उत्पादन (Sericulture) से आय अर्जित कर सकेंगी।

- यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के संयुक्त प्रयास से लागू की जा रही है।

- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे शहतूत रेशम और तसर रेशम का उत्पादन अपने घर पर ही कर सकें।

- शहतूत रेशम पालन का प्रशिक्षण कर्नाटक के मैसूर में और तसर रेशम पालन का प्रशिक्षण झारखंड के राँची में दिया जाएगा।

- योजना का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को इससे जोड़ा जाए। पहले चरण में वर्ष 2025-26 तक 15 ज़िलों की 7500 महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा।

- महत्त्व:

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा क्योंकि महिलाएँ स्थानीय संसाधनों से आय अर्जित कर सकेंगी।

- महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सामाजिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी।

- रेशम उद्योग का विस्तार और विविधीकरण होगा, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को नया आयाम मिलेगा।

- शहरी पलायन में कमी आएगी क्योंकि महिलाएँ अपने गाँव में ही रोज़गार प्राप्त कर सकेंगी।

रेशम उत्पादन

- यह कृषि आधारित उद्योग है। इस उद्योग में कच्चे रेशम के उत्पादन के लिये रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है।

- रेशम उत्पादन के मुख्य क्रिया-कलापों में रेशम कीटों के आहार के लिये खाद्य पौधों की कृषि तथा कीटों द्वारा बुने हुए कोकूनों से रेशम तंतु निकालना, इसका प्रसंस्करण तथा बुनाई आदि की प्रक्रिया सन्निहित है।

- घरेलू रेशम के कीड़ों (बॉम्बेक्स मोरी) को सेरीकल्चर के उद्देश्य से पाला जाता है।

- कच्चा रेशम बनाने के लिये रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशमकीट पालन कहलाता है।

- भारत में रेशम उत्पादन:

- रेशम के कीड़ों की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त वाणिज्यिक महत्त्व के रेशम के कुल पाँच प्रमुख प्रकार होते हैं।

- ये हैं- मलबरी (Mulberry), ओक टसर (Oak Tasar), ट्रॉपिकल टसर (Tropical Tasar), मूंगा (Muga) और एरी (Eri)।

- मलबरी के अलावा रेशम की अन्य किस्में जंगली प्रकार की किस्में होती हैं, जिन्हें सामान्य रूप में ‘वन्या’ (Vanya) कहा जाता है।

- भारत में रेशम की इन सभी वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन होता है।

- दक्षिण भारत देश का प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है और यह क्षेत्र कांचीपुरम, धर्मावरम, आर्नी आदि बुनाई के लिये भी काफी प्रसिद्ध है।

लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ | उत्तर प्रदेश | 24 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

19 से 22 अप्रैल, 2025 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु

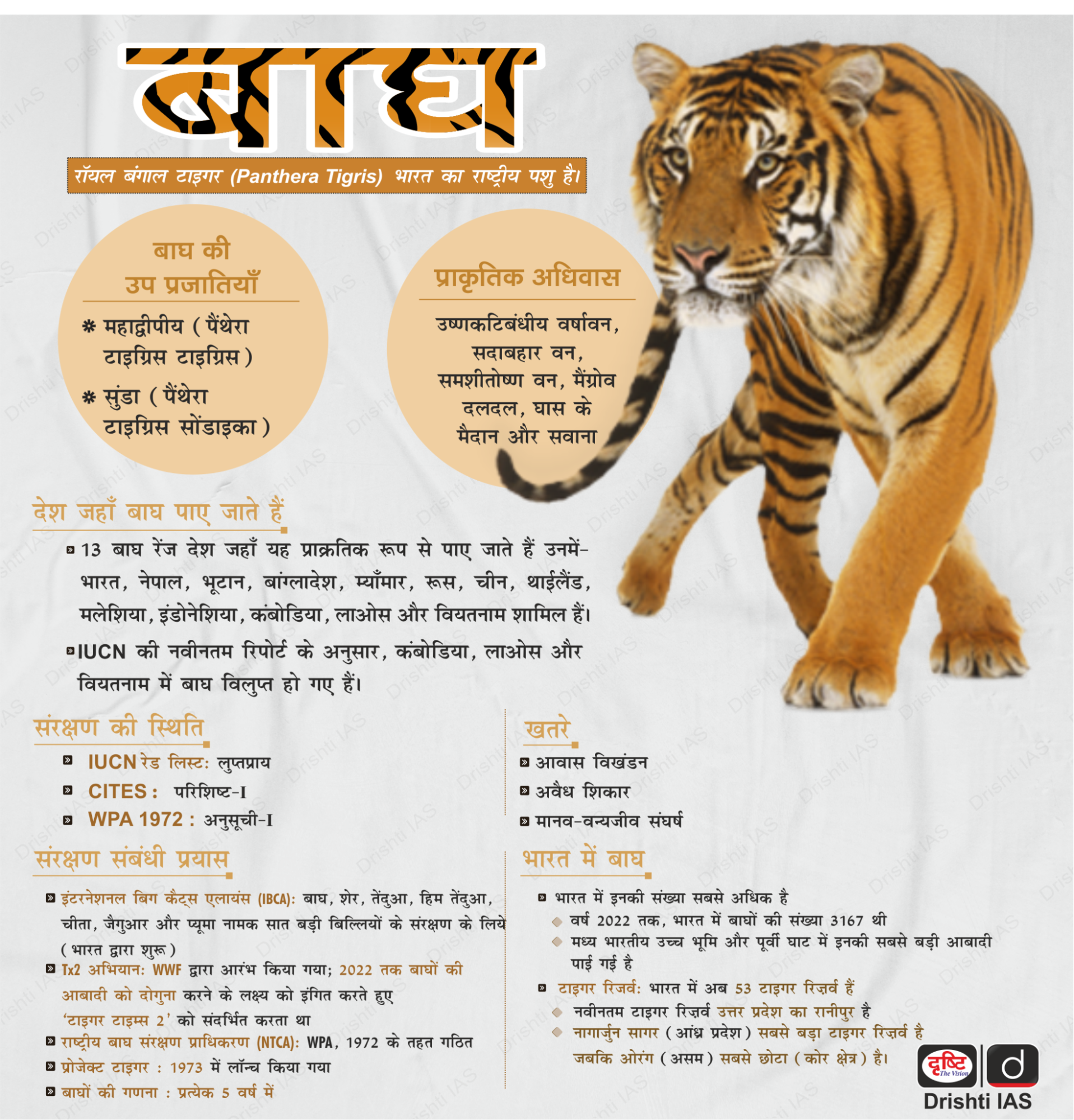

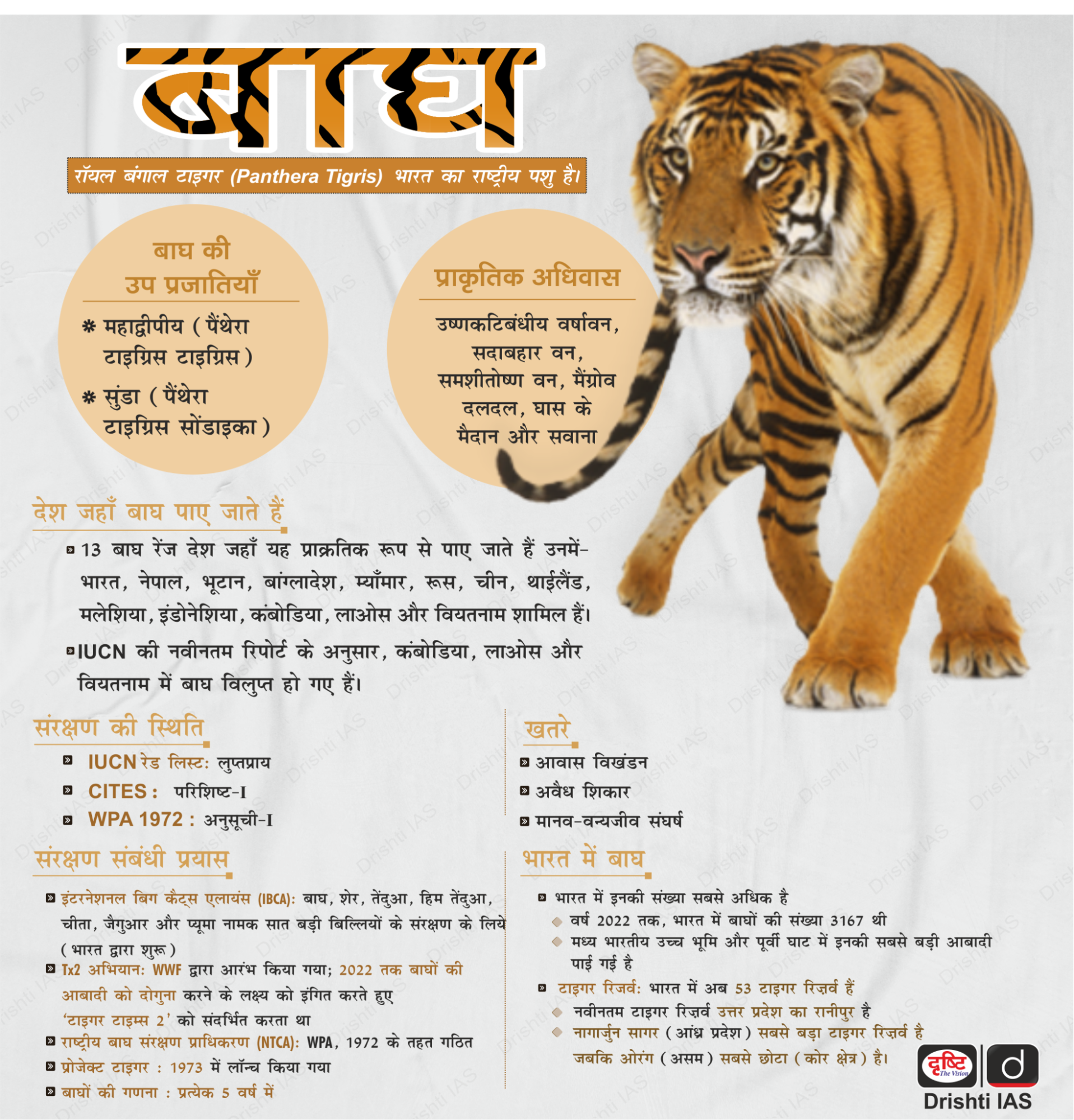

‘टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्रों का विकास’ योजना | मध्य प्रदेश | 24 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिये नवीन योजना "टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्रों का विकास" के लिये 145 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य बिंदु:

- योजना के बारे में:

- यह योजना प्रदेश के 9 टाइगर रिज़र्व से लगे बफर क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

- इसका उद्देश्य बाघों और अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना तथा पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देना है।

- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाएंगे:

- संवेदनशील क्षेत्रों में चेनलिंक फेसिंग (बाड़बंदी) का निर्माण किया जाएगा ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके।

- वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिये और अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

- चारागाहों एवं जल स्रोतों का विकास किया जाएगा, जिससे जानवरों को प्राकृतिक संसाधन सुलभ हों।

- वन्य प्राणियों का उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी ताकि रोगों के प्रसार को रोका जा सके।

- इसके अतिरिक्त, स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल का उन्नयन किया जाएगा, जिससे उनके लिये वैकल्पिक आजीविका के साधन तैयार किये जा सकें।

- पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है, जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

मध्य प्रदेश के टाइगर रिज़र्व

क्र.सं.

|

टाइगर रिज़र्व

|

अधिसूचना वर्ष

|

क्षेत्र (ज़िला)

|

1.

|

कान्हा टाइगर रिज़र्व

|

2007

|

मंडला और बालाघाट

|

2.

|

पेंच टाइगर रिज़र्व

|

2007

|

सिवनी

|

3.

|

बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व

|

2007

|

उमरिया

|

4.

|

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व

|

2007

|

नर्मदापुरम

|

5.

|

पन्ना टाइगर रिज़र्व

|

2007

|

पन्ना

|

6.

|

संजय-दुबरी टाइगर रिज़र्व

|

2011

|

सीधी

|

7.

|

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व

|

2023

|

दमोह और सागर

|

8.

|

रातापानी टाइगर रिज़र्व

|

2024

|

रायसेन और सीहोर

|

9.

|

माधव टाइगर रिज़र्व

|

2025

|

शिवपुरी

|

|

अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण | मध्य प्रदेश | 24 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

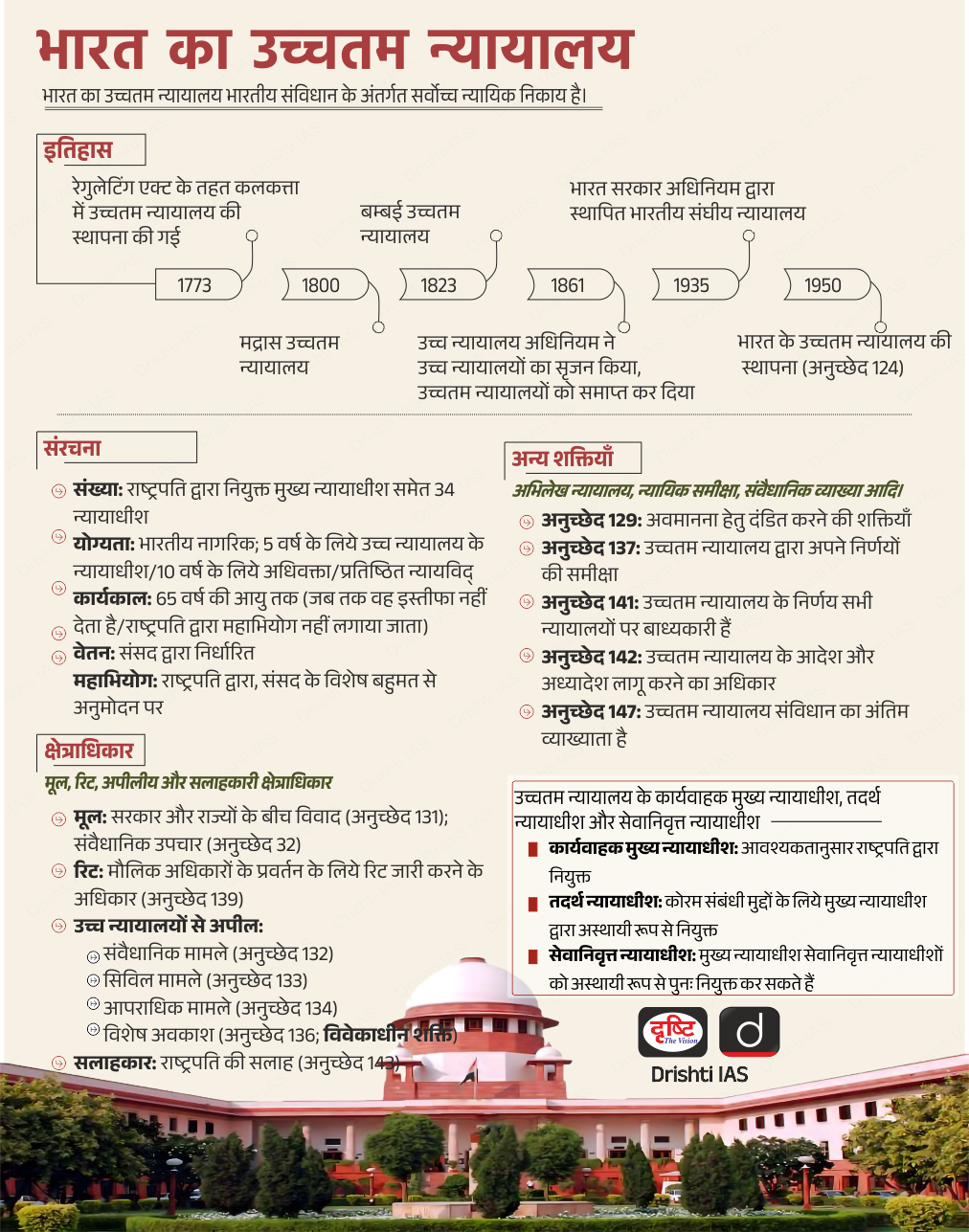

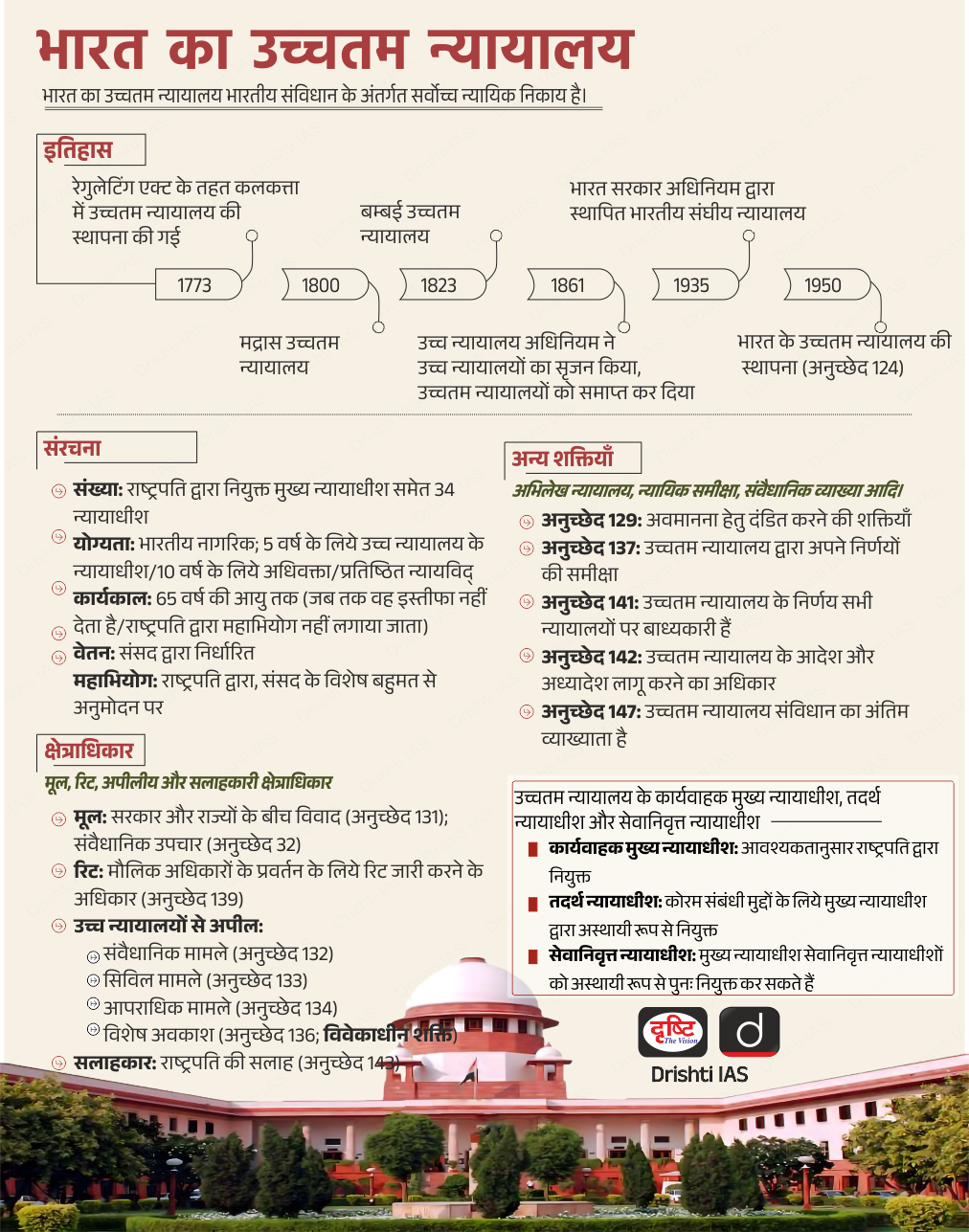

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

मुख्य बिंदु

- OBC आरक्षण की स्थिति :

- OBC को केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण मिलता है।

- वर्ष 1953 में कालेलकर आयोग की स्थापना की गई, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SC) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) से परे पिछड़े वर्गों को मान्यता देने का पहला उदाहरण पेश किया।

- वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में OBC आबादी 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना गया था।

- असमानता को दूर करने के लिये इसने मौजूदा कोटा (जो पहले केवल SC/ST के लिये लागू था) को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दिया, जिसमें OBC को शामिल करने के लिये आरक्षण का विस्तार किया गया।

- इन सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16(4) के तहत OBC के लिये केंद्रीय सिविल सेवा में 27% सीटें आरक्षित करते हुए आरक्षण नीति लागू की।

- यह नीति अनुच्छेद 15(4) के तहत केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू की गई थी।

- वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करते हुए कि ये लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुँचे, हस्तक्षेप किया और केंद्र सरकार को OBC के बीच "क्रीमी लेयर (Creamy Layer)" (उन्नत वर्गों) को आरक्षण नीति के लाभ से बाहर करने का निर्देश दिया।

- वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes- NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

- इसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में NCBC को उसकी पिछली स्थिति से ऊपर स्थान दिया, जिससे इसे OBC सहित पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने में अधिक अधिकार और मान्यता प्राप्त हुई।

आमेर किला | राजस्थान | 24 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

अपने परिवार सहित भारत की चार दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जयपुर में भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा की।

मुख्य बिंदु

- यात्रा के बारे में:

- वेंस परिवार का स्वागत पारंपरिक राजस्थानी शैली में आमेर किले में किया गया, जिसमें कच्ची घोड़ी, घूमर और कालबेलिया नृत्य शामिल रहे।

- जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा करते हुए भारत के संस्कृतिक अनुभव की सराहना की।

- आमेर किला

- परिचय

- आमेर किला (Amber Fort) जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला में स्थित है।

- यह भारत के सबसे प्रसिद्ध राजपूत किलों में से एक है और अपनी भव्य वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्त्व और सांस्कृतिक वैभव के कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।

- इतिहास और स्थापत्य

- आमेर किला हिंदू स्थापत्य और राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी संरचना में राजस्थानी और मुग़ल शैली का सम्ममिश्रण देखा जा सकता है।

- आमेर किला कभी कछवाहा राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। इसका निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ किया था।

- बाद में राजा जयसिंह प्रथम और सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसमें कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और विस्तार किये।

- किले का निर्माण चार चरणों में किया गया और यह मुख्यतः हल्के पीले, गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित है।

- किला चार मुख्य खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड का अपना-अपना प्रांगण (courtyard) है।

- प्रमुख संरचनाएँ और आकर्षण

- इसमें एक 'दीवान-ए-आम' (सार्वजनिक श्रोताओं का हॉल), 'दीवान-ए-खास' (निजी श्रोताओं का हॉल), एक 'शीश महल' (दर्पण महल) और एक 'सुख निवास' शामिल हैं।

- सुख निवास अपनी विशिष्ट शीतलता के लिये जाना जाता है, जो झरनों के ऊपर बहने वाली हवाओं द्वारा उत्पन्न होती है।

कालबेलिया नृत्य

- कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवनशैली की एक अभिव्यक्ति है। यह इसी नाम की एक राजस्थानी जनजाति से संबंधित है।

- इसे वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों (UNESCO) की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सूची में शामिल किया गया था।

- UNESCO की प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।

- यह सूची 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय स्थापित की गई थी।

- इस नृत्य रूप में घूमना और रमणीय संचरण शामिल है, जो इस नृत्य को देखने लायक बनाता है।

- यह प्रायः किसी भी खुशी के उत्सव पर किया जाता है और इसे कालबेलिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

- इसे केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं।