फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन

प्रिलिम्स के लिये:फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन, रिहंद जलाशय। मेन्स के लिये:सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, फ्लाई ऐश एवं संबंधित मुद्दे, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) ने 'फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन' के गठन का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- एनजीटी (NGT) कोयला ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के 'अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण' पर ध्यान देता है।

- उदाहरण के लिये रिहंद जलाशय में औद्योगिक अपशिष्टों और फ्लाई ऐश की निकासी।

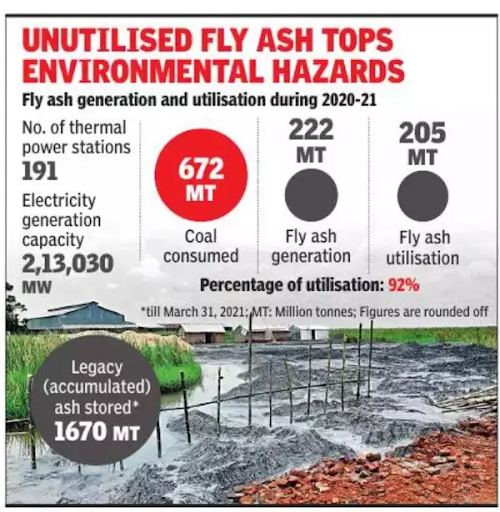

- फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन (Fly Ash Management and Utilisation Mission), अप्रयुक्त फ्लाई ऐश के वार्षिक स्टॉक के निपटान की निगरानी के अलावा यह सुनिश्चित करेगा की 1,670 मिलियन टन (accumulated) फ्लाई ऐश का कम-से-कम खतरनाक तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है और बिजली संयंत्रों द्वारा सभी सुरक्षा उपाय कैसे किये जा सकते हैं।

- मिशन कोयला बिजली संयंत्रों में फ्लाई ऐश प्रबंधन की स्थिति का आकलन करने और व्यक्तिगत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग हेतु रोडमैप बनाने तथा कार्य योजना तैयार करने के लिये एक महीने के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करेगा।

- ये बैठकें एक वर्ष तक प्रत्येक माह आयोजित की जाएंगी।

- लक्ष्य:

- फ्लाई ऐश और इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन तथा निपटान हेतु समन्वय एवं निगरानी करना।

- प्रमुख और नोडल एजेंसी:

- मिशन का नेतृत्त्व संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालय के सचिव तथा मिशन से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव करेंगे।

- MoEF&CC के सचिव समन्वय और अनुपालन के लिये नोडल एजेंसी होंगे।

- फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021 से भिन्न:

- फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत जारी की गई थी।

- कोयले या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के भूमि या जल निकायों में डंप करने और निपटान पर रोक लगाते हुए केंद्र ने ऐसे संयंत्रों हेतु ऐश/राख का 100% उपयोग पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है तथा पहली बार 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत के आधार पर इसका अनुपालन न करने पर दंड व्यवस्था की शुरुआत की है।

- नए नियमों का अनुपालन न करने वाले विद्युत संयंत्रों पर हर वित्तीय वर्ष के अंत में प्रयोग में न आने वाली ऐश पर 1,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से पर्यावरणीय मुआवज़े लगाया जाएगा।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों से एकत्र की गई राशि का उपयोग अनुपयोगी राख के सुरक्षित निपटान के लिये किया जाएगा। इसका उपयोग राख आधारित उत्पादों सहित राख के उपयोग पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिये भी किया जा सकता है।

- ऐसे मामलों में जहाँ विभिन्न गतिविधियों में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है, बिजली संयंत्रों को परियोजना स्थलों पर मुफ्त में फ्लाई ऐश पहुँचाना होगा।

- हालाँकि बिजली संयंत्र राख की लागत और परिवहन के लिये पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार शुल्क ले सकता है, अगर वह अन्य तरीकों से राख का निपटान करने में सक्षम है।

- दिसंबर 2021 की नई फ्लाई ऐश अधिसूचना में कोयला ताप विद्युत संयंत्रों और उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग एवं कार्यान्वयन की प्रगति के 'प्रवर्तन, निगरानी, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग' का प्रावधान किया गया है।

- यह अधिसूचना CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (PCC) को इसके तहत जनादेश के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार ठहराती है।

- हालाँकि इन वैधानिक नियामकों के साथ ‘मिशन फ्लाई ऐश’ प्रबंधन की ज़िम्मेदारी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी देता है।

- अधिसूचना व्यक्तिगत थर्मल पावर प्लांट के लिये अपने वेब पोर्टल पर राख उत्पादन और उपयोग के बारे में मासिक जानकारी अपलोड करना अनिवार्य करती है।

- दूसरी ओर NGT द्वारा निर्देशित मिशन सभी हितधारकों को जानकारी प्रदान करने के लिये तिमाही आधार पर MoEF&CC की वेबसाइट पर सभी ताप विद्युत संयंत्रों और उनके समूहों हेतु फ्लाई ऐश उपयोग में रोडमैप और प्रगति उपलब्ध कराएगा।

- फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत जारी की गई थी।

फ्लाई ऐश

- परिचय:

- फ्लाई ऐश (Fly Ash) प्राय: कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषक है, जिसे दहन कक्ष से निकास गैसों द्वारा ले जाया जाता है।

- इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर या बैग फिल्टर द्वारा निकास गैसों से एकत्र किया जाता है।

- इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ESP) को एक फिल्टर उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग प्रवाहित होने वाली गैस से धुएँ और धूल जैसे महीन कणों को हटाने के लिये किया जाता है।

- इस उपकरण को प्रायः वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों के लिये प्रयोग किया जाता है।

- संयोजन: फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2), एल्युमीनियम ऑक्साइड (Al2O3), फेरिक ऑक्साइड (Fe2O3) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) शामिल होते हैं।

- गुण:

- यह पोर्टलैंड सीमेंट के समान दिखता है परंतु रासायनिक रूप से अलग है।

- पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण एक महीन पाउडर के रूप में संयोजनकारी सामग्री है जो चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को जलाने तथा पीसने से प्राप्त होता है।

- इसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्युमिनेट और कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट शामिल हैं।

- यह पोर्टलैंड सीमेंट के समान दिखता है परंतु रासायनिक रूप से अलग है।

- प्रमुख विशेषता:

- एक सीमेंट युक्त सामग्री वह है जो जल के साथ मिश्रित होने पर कठोर हो जाती है।

- अनुप्रयोग: इसका उपयोग कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों, रोड बेस, मेटल रिकवरी और मिनरल फिलर आदि में किया जाता है।

- हानिकारक प्रभाव: फ्लाई ऐश के कण ज़हरीले वायु प्रदूषक हैं। वे हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं।

- ये जल के साथ मिलने पर भूजल में भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बनते हैं।

- ये मृदा को भी प्रदूषित करते हैं और पेड़ों की जड़ विकास प्रणाली को प्रभावित करते हैं।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-2021 के दौरान फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की सारांश रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इस उप-उत्पाद के सकल अल्प-उपयोग के कारण 1,670 मिलियन टन फ्लाई ऐश का संचय हुआ है।

- संबंधित पहलें:

- वर्ष 2021 में ‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन’ (NTPC) लिमिटेड ने फ्लाई ऐश की बिक्री के लिये ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EOI) आमंत्रित किया था।

- ‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन’ ने फ्लाई ऐश की आपूर्ति के लिये देश भर के सीमेंट निर्माताओं के साथ भी गठजोड़ किया है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नई निर्माण प्रौद्योगिकियों (उदाहरण के लिये फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो अभिनव, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा के प्रति लचीले हैं।

- यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने भी अपनी फ्लाई ऐश उपयोग नीतियाँ प्रस्तुत की हैं जैसे- इस नीति को अपनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था।

- सरकार द्वारा फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की निगरानी के लिये एक वेब पोर्टल और "ऐश ट्रैक" (ASHTRACK) नामक एक मोबाइल आधारित एप लॉन्च किया गया है।

- फ्लाई ऐश और उसके उत्पादों पर जीएसटी की दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

लाला लाजपत राय की जयंती

प्रिलिम्स के लिये:लाला लाजपत राय, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मेन्स के लिये:लाला लाजपत राय और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

- लाला लाजपत राय की जयंती प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाई जाती है।

प्रमुख बिंदु

- जन्म:

- उनका जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फिरोज़पुर ज़िले (Ferozepur District) के धुडीके (Dhudike) नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था।

- परिचय:

- लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।

- उन्हें 'पंजाब केसरी' (Punjab Kesari) और 'पंजाब का शेर' (Lion of Punjab) नाम से भी जाना जाता था।

- उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की।

- वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज (Arya Samaj) में शामिल हो गए।

- उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म के आदर्शवाद, राष्ट्रवाद (Nationalism) के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State) की स्थापना करेगा।

- बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी (लाल-बाल-पाल) बनाई।

- वे हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha) से भी जुड़े थे।

- उन्होंने छुआछूत के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया।

- योगदान:

- राजनीतिक:

- वे भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress- INC) में शामिल हो गए और पंजाब के कई राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लिया।

- राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण उन्हें वर्ष 1907 में बर्मा भेज दिया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुछ महीनों बाद वे वापस लौट आए।

- उन्होने बंगाल विभाजन का विरोध किया।

- उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका (Home Rule League of America) की स्थापना की और इसके द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिये नैतिक समर्थन मांगा।

- वह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (All India Trade Union Congress) के अध्यक्ष भी रहे।

- उन्होंने वर्ष 1920 में कॉन्ग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement) का समर्थन किया।

- उन्होंने रौलेट एक्ट (Rowlatt Act) और जलियांवाला बाग हत्याकांड (Jallianwala Bagh massacre) का विरोध किया।

- उन्हें वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उप नेता चुना गया।

- वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था।

- सामाजिक:

- उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिये वर्ष 1897 में हिंदू राहत आंदोलन (Hindu Relief Movement) शुरू किया।

- उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी (Servants of People Society) की स्थापना की।

- साहित्य:

- उनके द्वारा लिखित महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में यंग इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवद्गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिप्रेस्ड ग्लासेस और अमेरिका का यात्रा वृतांत शामिल हैं।

- संस्थागत कार्य:

- उन्होंने हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कॉन्ग्रेस, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंध समिति जैसे कई संस्थानों एवं संगठनों की स्थापना की।

- वह आर्य गजट के संपादक थे, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी।

- वह वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के सह-संस्थापक थे।

- राजनीतिक:

- मृत्यु:

- 1928 में वह लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध का नेतृत्त्व कर रहे थे, जब पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा उन पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया जिससे लगी चोटों के चलते कुछ सप्ताह बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।

स्रोत: पी.आई.बी

पदोन्नति में आरक्षण हेतु मापदंड निर्धारण से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार

प्रिलिम्स के लिये:आरक्षण, पदोन्नति, सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इंदिरा साहनी केस, एम नागराज केस मेन्स के लिये:निर्णय और मामले, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे, पदोन्नति में आरक्षण और इससे संबंधित विभिन्न मामले। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये मापदंड तय करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय का यह फैसला देश भर में दाखिल उन याचिकाओं पर दिया गया है, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण देने के तौर-तरीकों पर और स्पष्टता की मांग की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- डेटा एकत्र करने हेतु ‘कैडर’:

- न्यायालय ने पदोन्नति कोटा देने हेतु मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य से इकाई के रूप में 'कैडर' का निर्धारण किया है, न कि वर्ग, समूह या संपूर्ण सेवा।

- न्यायालय ने कहा कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित डेटा संग्रह पूरी ‘सेवा’ के संदर्भ में किया जाता है, तो पदोन्नति में आरक्षण की पूरी कवायद निरर्थक हो जाएगी।

- कोई मापदंड नहीं:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रश्न निर्धारित करने के लिये संबंधित राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिये और न्यायालय प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है।

- ‘बी.के. पवित्रा’ वाद (2019) के निर्णय को रद्द करना:

- मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिये इकाई के रूप में 'कैडर' की मान्यता के साथ न्यायालय ने ‘बी.के. पवित्रा’ वाद (2019) के निर्णय को रद्द कर दिया था।

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समूहों के आधार पर डेटा के संग्रह को मंज़ूरी देने वाला निष्कर्ष ‘नागराज और जरनैल सिंह’ वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत है।

- न्यायालय ने माना कि ‘नागराज और जरनैल सिंह’ वाद के फैसले का ‘प्रत्याशित प्रभाव’ होगा।

- समीक्षा का आदेश:

- सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पदोन्नति में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के उद्देश्य से डेटा के संबंध में समीक्षा की जानी चाहिये।

- हालाँकि न्यायालय ने राज्यों के लिये समीक्षा करने हेतु "उचित" समय तय करने का निर्णय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है।

- डेटा एकत्र करने हेतु ‘कैडर’:

- पृष्ठभूमि:

- पदोन्नति में आरक्षण:

- 1950 के दशक से केंद्र और राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदायों के पक्ष में पदोन्नति में सीटें आरक्षित करने की नीति का पालन कर रही हैं क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं में निर्णय निर्माण प्रक्रिया के स्तर पर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

- इंदिरा साहनी वाद 1992:

- पदोन्नति में आरक्षण की इस नीति को इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और शून्य माना गया क्योकि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के समय केवल प्रवेश के स्तर पर अनुच्छेद 16 (4) के तहत राज्य को पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है।

- 77वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(4A) को शामिल किया गया।

- एम नागराज वाद 2006:

- इस मामले में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी मामले (1992) में अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया, जिसमें उसने एससी/एसटी (जो ओबीसी पर लागू था) को क्रीमी लेयर की अवधारणा में बाहर कर दिया था।

- SC ने संवैधानिक संशोधनों जिसके द्वारा अनुच्छेद 16 (4A) और 16 (4B) को जोड़ा गया था यह कहते हुए बरकरार रखा कि वे अनुच्छेद 16 (4) से संबंधित हैं तथा ये अनुच्छेद की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं करते हैं।

- इसने सार्वजनिक रोज़गार में एससी और एसटी समुदायों के लोगों की संख्या को बढ़ाने हेतु तीन शर्तें भी रखीं:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिये।

- सार्वजनिक रोज़गार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव हो।

- आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करेगी।

- न्यायालय ने कहा कि सरकार अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों हेतु पदोन्नति में कोटा तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि विशेष समुदाय पिछड़ा हुआ, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से लोक प्रशासन की समग्र दक्षता प्रभावित नहीं होगी।

- सरकार की राय मात्रात्मक आंँकड़ों पर आधारित होनी चाहिये।

- जरनैल सिंह वाद 2018:

- जरनैल सिंह मामले (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज फैसले को एक उच्च पीठ को संदर्भित करने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में यह कहकर अपने निर्णय को बदल दिया कि राज्यों को SC/ST समुदायों के पिछड़ेपन के मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

- न्यायालय ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के सदस्यों के लिये "परिणामी वरिष्ठता के साथ त्वरित पदोन्नति" प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया था।

- पदोन्नति में आरक्षण:

आरक्षण में पदोन्नति हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

- अनुच्छेद 16(4A) के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

- अनुच्छेद 16 (4B): इसे 81वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें एक विशेष वर्ष के रिक्त SC/ST कोटे को अगले वर्ष के लिये स्थानांतरित कर दिया गया।

- अनुच्छेद 335: के अनुसार, सेवाओं और पदों को लेकर SC और ST के दावों पर विचार करने हेतु विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें बराबरी के स्तर पर लाया जा सके।

- 82वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 ने अनुच्छेद 335 में एक शर्त सम्मिलित की जो कि राज्य को किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विधायकों के एक वर्ष के निलंबन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 194, संविधान की मूल संरचना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 (A), संसद के सदनों से संबंधित प्रावधान। मेन्स के लिये:लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, शक्तियों का पृथक्करण, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों (MLAs) के एक वर्ष के निलंबन को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक वर्ष के लिये निलंबन 'असंवैधानिक तथा काफी हद तक अवैध और तर्कहीन' था।

प्रमुख बिंदु

- विधायकों (MLAs) के निलंबन के बारे में:

- विधायकों को OBCs के संबंध में डेटा के खुलासे को लेकर विधानसभा में दुर्व्यवहार करने के लिये निलंबित किया गया था।

- निलंबन की चुनौती मुख्य रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खंडन और निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर निर्भर करती है।

- निलंबित 12 विधायकों ने कहा है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और निलंबन की इस प्रक्रिया ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया।

- महाराष्ट्र विधानसभा का नियम 53: इसके तहत "अध्यक्ष किसी भी सदस्य को तुरंत विधानसभा से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है यदि कोई उसके निर्णय का पालन करने से इनकार करता है या उसकी राय में उसका आचरण घोर उच्छृंखल है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य:

- शेष दिन की बैठक में स्वयं अनुपस्थित रहता हो।

- यदि किसी सदस्य को उसी सत्र में दूसरी बार निलंबन का आदेश दिया जाता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष उस सदस्य को "किसी एक विशिष्ट अवधि के लिये सत्र से अनुपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है, जो कि सदन की शेष अवधि से अधिक नहीं हो सकता।

- महाराष्ट्र विधानसभा का तर्क:

- अनुच्छेद 212: सदन ने अनुच्छेद 212 के तहत अपनी विधायी क्षमता के भीतर कार्य किया तथा न्यायालयों के पास विधायिका की कार्यवाही की जाँच करने का अधिकार नहीं है।

- अनुच्छेद 212 (1) के तहत "किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा"।

- सीटों की रिक्ति: राज्य ने यह भी कहा है कि यही सदस्य 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होता है तो भी यह सीट स्वतः रिक्त नहीं होती है, बल्कि सदन द्वारा ऐसा घोषित करने पर ही यह सीट रिक्त होती है।

- साथ ही यह भी कहा गया था कि सदन ऐसी सीट को रिक्त घोषित करने के लिये बाध्य नहीं है।

- अनुच्छेद 194: राज्य ने सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों पर अनुच्छेद 194 का भी उल्लेख किया और तर्क दिया है कि इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को सदन की अंतर्निहित शक्तियों के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है।

- राज्य द्वारा इस बात से भी इनकार किया गया है कि किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग केवल विधानसभा के नियम 53 के माध्यम से किया जा सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय के तर्क:

- तर्कहीन निलंबन: विधानसभा में व्यवस्था बहाल करने के लिये किसी सदस्य के निलंबन को अल्पकालिक या अस्थायी, अनुशासनात्मक उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- इससे अधिक कुछ भी तर्कहीन निलंबन होगा।

- विपक्ष में हेरफेर: इसने कहा कि एक कम बहुमत वाली गठबंधन सरकार विपक्षी दल के सदस्यों की संख्या में हेरफेर करने के लिये इस तरह के निलंबन का इस्तेमाल कर सकती है।

- विपक्ष अपने सदस्यों को लंबी अवधि के लिये निलंबित किये जाने के डर से सदन में चर्चा/बहस में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पाएगा।

- संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन: विधानसभा में पूरे एक साल तक निलंबित विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होने से संविधान का मूल ढाँचा प्रभावित होगा।

- संवैधानिक आवश्यकता: पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 190 (4) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है, "यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य साठ दिनों की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।"

- वैधानिक आवश्यकता: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 (ए) के तहत "किसी भी रिक्ति को भरने के लिये वहाँ एक उप-चुनाव, रिक्ति होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा"।

- इसका मतलब है कि इस धारा के तहत निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र छह महीने से अधिक समय तक प्रतिनिधि के बिना नहीं रह सकता है।

- समग्र निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करना: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक वर्ष का निलंबन प्रथम दृष्टया असंवैधानिक था, क्योंकि यह छह महीने की सीमा से अधिक था और यह केवल "सदस्य को दंडित करना नहीं, बल्कि समग्र निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करने" जैसा है।

- सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रश्न पर हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है कि क्या न्यायपालिका सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है।

- हालाँकि संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय ने पिछले निर्णयों में स्पष्ट किया है कि सदन द्वारा किये गए असंवैधानिक कृत्य के मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है।

- तर्कहीन निलंबन: विधानसभा में व्यवस्था बहाल करने के लिये किसी सदस्य के निलंबन को अल्पकालिक या अस्थायी, अनुशासनात्मक उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

संसद सदस्य के निलंबन के प्रावधान:

- लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत नियम 373, 374, और 374A में उस सदस्य के निलंबन का प्रावधान है जिसका आचरण ‘बेहद अव्यवस्थित’ है और जो सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है या उसके कामकाज में जान-बूझकर बाधा डालता है।

- इन नियमों के अनुसार अधिकतम निलंबन ‘लगातार पाँच बैठकों या शेष सत्र, जो भी कम हो’ के लिये हो सकता है।

- नियम 255 और 256 के तहत राज्यसभा से भी अधिकतम निलंबन शेष सत्र से अधिक नहीं है।

- इसी तरह के नियम राज्य विधानसभाओं और परिषदों पर भी लागू हैं, जो सत्र के शेष समय से अधिक नहीं हो सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

‘जलीय कृषि’ में ‘केज कल्चर’

प्रिलिम्स के लिये:‘जलीय कृषि’ में केज कल्चर, मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित पहलें। मेन्स के लिये:‘जलीय कृषि’ के तहत ‘केज कल्चर’ का महत्त्व और संबद्ध चुनौतियाँ, नीली क्रांति। |

चर्चा में क्यों?

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में "केज एक्वाकल्चर इन रिज़र्वायर: स्लीपिंग जाइंट्स" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

- भारत सरकार के तहत मत्स्य पालन विभाग ने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (PMMSY) के तहत ‘केज कल्चर’ जलीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु निवेश लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- ‘केज एक्वाकल्चर’ के तहत मौजूदा जल संसाधनों के भीतर ही मत्स्यपालन शामिल होता है, जबकि यह एक केज/पिंजरे के माध्यम से संलग्न होता है जो पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है।

- यह एक जलकृषि उत्पादन प्रणाली है, जो फ्लोटिंग फ्रेम, जाल और मूरिंग सिस्टम (रस्सी, बोया, लंगर आदि के साथ) से बनी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ने और पालने के लिये एक गोल या चौकोर आकार का तैरता हुआ जाल शामिल होता है और इसे जलाशय, नदी, झील या समुद्र में स्थापित किया जा सकता है।

- ‘केज एक्वाकल्चर’ के तहत प्राकृतिक धाराओं का उपयोग करने के लिये इसे इस तरह से तैनात किया जाता है, जो मछली को ऑक्सीजन तथा अन्य उपयुक्त प्राकृतिक स्थितियाँ प्रदान करते हैं।

- ‘केज कल्चर’ के कारण:

- मछली की बढ़ती खपत, जंगली मछलियों के घटते स्टॉक और खराब कृषि अर्थव्यवस्था जैसे कारकों ने ‘केज कल्चर’ में मछली उत्पादन में रुचि बढ़ा दी है।

- कई छोटे या सीमित संसाधन वाले किसान पारंपरिक कृषि फसलों के विकल्प तलाश रहे हैं।

- केज कल्चर प्रणाली में प्राप्त होने वाले उच्च उत्पादन को देखते हुए यह भारत में समग्र मछली उत्पादन को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- महत्त्व:

- भूमि पर मत्स्य पालन की बाधाओं को दूर करता है

- यह मौजूदा जल निकायों में मत्स्य पालन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अर्थात् ऑक्सीजन युक्त जल के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता को दूर करती है।

- कम-से-कम कार्बन उत्सर्जन

- ‘केज कल्चर’ एक कम प्रभाव वाली कृषि पद्धति है जिसमें उच्च रिटर्न और कम-से-कम कार्बन उत्सर्जन गतिविधि होती है।

- विस्तार के अवसर:

- एक्वाकल्चर तेज़ी से विस्तार करने वाला उद्योग प्रतीत होता है और यह छोटे पैमाने पर भी अवसर प्रदान करता है।

- भारत की लंबी तटरेखा का बेहतर उपयोग:

- भारत की लंबी तटरेखा के किनारे स्थित तटीय राज्यों में उपलब्ध विशाल लवणीय जल के क्षेत्र और अन्य कम उपयोग वाले जल निकायों का बेहतर उपयोग ‘केज कल्चर’ को अपनाकर किया जा सकता है।

- वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करता है:

- चूँकि निवेश कम होता है और इसके लिये बहुत कम/बिलकुल भी भूमि क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, कृषि का यह तरीका छोटे पैमाने के मछुआरों के लिये एक वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में आदर्श है।

- इसे एक घरेलू/महिला गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है क्योंकि इसमें शामिल श्रम न्यूनतम है और इसे एक छोटे परिवार द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है।

- केज और उसके सहायक उपकरण का डिज़ाइन किसान की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सकता है।

- चुनौतियाँ:

- केज में बंद मछलियों को दिया जाने वाला चारा पोषक तत्त्वों से भरपूर होना चाहिये और ताज़ा रखा जाना चाहिये।

- लो डीज़ाॅल्व ऑक्सीजन सिंड्रोम (LODOS) एक सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिये यांत्रिक वातन (mechanical aeration) की आवश्यकता हो सकती है।

- नेट केज फाउलिंग।

- बर्बरता या अवैध शिकार एक संभावित समस्या है।

- नेविगेशन संबंधी मुद्दे।

- अप्रयुक्त भोजन और मल के संचय से जल प्रदूषण के साथ-साथ सुपोषण भी होगा।

- जल गुणवत्ता मानकों में परिवर्तन।

- स्थानीय समुदाय के भीतर संघर्ष।

- जलीय स्तनधारियों और पक्षियों द्वारा पूर्वानुमान।

- पलायन।

- पिंजरों में जलीय जीवों की भीड़भाड़।

मत्स्य पालन से संबंधित पहलें:

- मत्स्य सेतु

- मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF)

- नीली क्रांति

- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

आगे की राह:

- किसानों हेतु अच्छा रिटर्न सुनिश्चित करने के लिये संभावित बाज़ारों सहित जलाशयों में एक मज़बूत पिंजरा संवर्द्धन प्रणाली (Robust Cage Culture System) की आवश्यकता है।

- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वैज्ञानिकों तथा मात्स्यिकी विभागों को मत्स्य किसानों को प्रेरित करने और लाभ बढ़ाने, इनपुट लागत में कमी लाने, प्रजातियों के विविधीकरण एवं जलाशयों में पिंजड़े (केज) के माध्यम से खेती प्रणालियों द्वारा उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिये नवीन तरीकों के साथ-साथ नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।

- देश के जलाशयों में अच्छी प्रबंधन प्रथाओं का पालन कर और सहायक सेवाएँ प्रदान करके पिंजड़े (केज) की जलीय कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

स्रोत: पी.आई.बी.