भारत में उर्वरक क्षेत्र

प्रिलिम्स के लिये: वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, नैनो उर्वरक, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र

मेन्स के लिये: उर्वरक क्षेत्र, आत्मनिर्भर भारत और रणनीतिक क्षेत्र।

चर्चा में क्यों?

संसदीय समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि उर्वरक क्षेत्र को पुनः ‘रणनीतिक’ श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएँ। समिति ने इसकी वर्तमान ‘गैर-रणनीतिक’ स्थिति की आलोचना करते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के स्वावलंबन लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, विशेषकर बढ़ती आयात निर्भरता और खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए।

उर्वरक क्षेत्र पर संसदीय समिति के अवलोकन और सिफारिशें क्या हैं?

अवलोकन

- खाद्य सुरक्षा से संबंध: उर्वरक कृषि उत्पादकता और खाद्य संप्रभुता के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। समिति ने उल्लेख किया कि भारत की उच्च आयात निर्भरता (यूरिया के लिये 25%, फॉस्फेट के लिये 90% और पोटाश के लिये 100%) घरेलू उत्पादन, मूल्य स्थिरता, आपदा-रोधी क्षमता और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा हेतु उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU) को मज़बूत बनाना आवश्यक बनाती है।

- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने खाद्य सुरक्षा में इस क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उर्वरक क्षेत्र को रणनीतिक दर्जा देने से इंकार कर दिया।

- कम PSU बाज़ार हिस्सेदारी: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) यूरिया उर्वरक उत्पादन में केवल ~25% तथा गैर-यूरिया उर्वरक उत्पादन में ~11% का योगदान करते हैं।

- निजी क्षेत्र इस उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाता है और वर्ष 2023–24 में कुल उत्पादन में इसका योगदान 57% से अधिक है।

- समिति ने कहा कि PSU विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों के लिये सरकारी सब्सिडी के तहत वितरण द्वारा मूल्य स्थिरकर्त्ता (Price Stabilizers) का कार्य करते हैं, जिससे यह आवश्यकता रेखांकित होती है कि उर्वरक क्षेत्र को रणनीतिक माना जाएँ।

सिफारिशें

- नीतिगत समर्थन: क्षेत्र को ‘रणनीतिक’ घोषित किया जाएँ ताकि सतत् निवेश आकर्षित किया जा सके और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित हो।

- उर्वरक PSU का पुनरोद्धार: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद विविधीकरण और सतत् प्रथाओं को अपनाने हेतु एक विशेष मिशन शुरू किया जाएँ।

- समिति ने उल्लेख किया कि पुनर्जीवित उर्वरक PSU ने सफल बदलाव हासिल किया है, जहाँ बंद इकाइयों के पुनः संचालन से वार्षिक यूरिया उत्पादन में 7.62 मिलियन टन का योगदान हुआ है।

भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था में उर्वरकों की भूमिका कितनी अहम है?

- कृषि का आर्थिक प्रभाव: कृषि और संबद्ध क्षेत्र भारत के GDP में लगभग 16% का योगदान करते हैं और देश की 46% से अधिक आबादी की आजीविका का आधार हैं, जिससे यह आर्थिक जीवनयापन का एक मूल स्तंभ बनता है।

- उर्वरक उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्तियाँ: भारत वैश्विक स्तर पर उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

- कुल उर्वरक उत्पादन वर्ष 2014–15 में 385.39 लाख मीट्रिक टन (LMT) से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 503.35 LMT हो गया है।

- वर्ष 2023–24 में उर्वरक उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक (57.77%) रहा, इसके बाद सहकारी क्षेत्र (24.81%) और सार्वजनिक क्षेत्र (17.43%) का स्थान रहा।

- आयात निर्भरता: वर्ष 2023–24 में भारत ने कुल 601 LMT उर्वरकों की खपत की, जिसमें से 503 LMT घरेलू उत्पादन था और 177 LMT का आयात किया गया।

- स्वावलंबन का स्तर यूरिया में 87%, NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश) में 90% और DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) में केवल 40% रहा, जबकि म्युरिएट ऑफ पोटाश (MOP) पूरी तरह (100%) आयात पर निर्भर है।

भारत का उर्वरक क्षेत्र स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में कैसे विकसित हो रहा है?

- ONOF के तहत ब्रांड एकीकरण: वन नेशन वन फर्टिलाइज़र (ONOF) पहल के तहत सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों जैसे ‘भारत यूरिया’, ‘भारत DAP’ आदि में एक समान ब्रांडिंग की जाती है, ताकि भ्रम दूर हो, गुणवत्ता समान रहे और सरकारी सहयोग सुनिश्चित हो।

- सतत उर्वरक प्रथाएँ:

- नैनो-उर्वरक (नैनो यूरिया, नैनो DAP): सूक्ष्म कणों में पोषक तत्त्व समाहित रहते हैं, जो धीरे-धीरे मृदा में घुलते हैं, पौधों द्वारा बेहतर अवशोषण सुनिश्चित करते हैं और अपव्यय को न्यूनतम करते हैं।

- नीम-कोटेड यूरिया (NCU): नाइट्रोजन दक्षता बढ़ाता है, जिससे समान परिणाम पाने के लिये लगभग 10% कम यूरिया की आवश्यकता होती है। इससे हानि कम होती है और मृदा का स्वास्थ्य बेहतर होता है।

- पीएम-प्रणाम योजना: रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी को बढ़ावा देती है, जैविक विकल्पों को प्रोत्साहित करती है और राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है।

- जैव-उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: संतुलित पोषक तत्त्व आपूर्ति और परीक्षण आधारित मृदा प्रबंधन पर बल देती है, जिससे किसानों को मार्गदर्शन तथा बेहतर उर्वरक उपयोग सुनिश्चित होता है।

- प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल अवसंरचना:

- iFMS (एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली): उत्पादन से लेकर खुदरा स्तर तक उर्वरकों की आवाजाही का रीयल-टाइम ट्रैकिंग सक्षम बनाती है।

- mFMS (मोबाइल FMS): डीलर पंजीकरण, स्टॉक निगरानी को सुगम बनाती है और मोबाइल के माध्यम से सुलभ MIS डैशबोर्ड के जरिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का समर्थन करती है।

उर्वरक क्षेत्र को ‘रणनीतिक’ घोषित करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- वैश्विक एकीकरण और आपूर्ति विविधीकरण: भारत ने सऊदी अरब और मोरक्को के साथ DAP आपूर्ति के दीर्घकालिक समझौते किये हैं, जिससे बड़े रणनीतिक उत्पादन भंडार बनाए रखने का दबाव कम हुआ है।

- प्रौद्योगिकीय अप्रचलन: पुरानी PSU इकाइयाँ कम दक्षता, उच्च इनपुट लागत और आधुनिकीकरण के लिये भारी पूंजीगत आवश्यकता जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं।

- इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या रणनीतिक दर्जा मिलने पर भी बड़े सुधारों के अभाव में उत्पादकता में वास्तविक लाभ मिलेगा।

- कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कच्चे माल की कमी, मूल्य निर्धारण में विसंगति या पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण कम क्षमता पर कार्य करना जारी रखे हुए हैं, जिससे रणनीतिक मामला और कमज़ोर हो रहा है।

- नीतिगत असंगति और क्षेत्रीय अस्पष्टता: कृषि मंत्रालय द्वारा उर्वरकों को खाद्य सुरक्षा के लिये अनिवार्य मानना और दूसरी ओर DIPAM द्वारा इसे गैर-रणनीतिक वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में देखना, नीतिगत असंगति को दर्शाता है।

- इससे मंत्रालयों के बीच सहमति बनाना कठिन हो जाता है और सुधारों की गति धीमी पड़ जाती है।

भारत अपने उर्वरक क्षेत्र को आत्मनिर्भर कैसे बना सकता है?

- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना: नई निवेश नीति (NIP) 2012 के तहत मौजूदा इकाइयों को लाभकारी रूप से संचालित करना सुनिश्चित किया जाएँ और बंद संयंत्रों को पुनर्जीवित कर आयात पर निर्भरता घटाई जाएँ।

- नवाचार एवं स्थिरता: नई उर्वरक संरचनाओं, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन और संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश किया जाएँ।

- पीएम-प्रणाम योजना और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के माध्यम से जैव-उर्वरकों व नैनो-उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएँ।

- सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा: नवाचार, निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- क्षेत्रीय विनिर्माण केंद्र: प्रमुख कृषि क्षेत्रों के निकट फर्टिलाइज़र क्लस्टर स्थापित किये जाएँ ताकि परिवहन लागत घटे और वितरण तेज़ी से हो सके।

- वित्तीय प्रोत्साहन: नैनो-उर्वरक उत्पादन के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की जाएँ, जिससे निर्माता प्रोत्साहित हों और अपनाने की गति तीव्र हो।

- राष्ट्रीय पोषक प्रबंधन कार्यक्रमों में नैनो-उर्वरकों को शामिल किया जाएँ ताकि परंपरागत उर्वरकों का पूरक बन सके और आयात निर्भरता कम हो।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत एजेंडे के संदर्भ में उर्वरक क्षेत्र को रणनीतिक के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाज़ार-संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है।

- अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है।

- सल्फर, जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिये कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत सरकार कृषि में 'नीम-लेपित यूरिया' (Neem-coated Urea) के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? (2016)

(a) मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है

(b) नीम लेप, मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है

(c) नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक ग्रीनहाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिलकुल भी विमुक्त नहीं होती है

(d) विशेष फसलों के लिये यह एक अपतृणनाशी (वीडिसाइड) और एक उर्वरक का संयोजन है

उत्तर: (b)

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की वर्ष 2024 में 11 आवश्यक दवा संरचनाओं पर 50% मूल्य वृद्धि की अनुमति देने के लिये आलोचना की है।

- वर्ष 2024 में NPPA ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के तहत और किफायती दवाइयाँ एवं स्वास्थ्य उत्पाद समिति (CAMPH), नीति आयोग के मार्गदर्शन में, बैक्टीरियल संक्रमण, दमा (Asthma) और द्विध्रुवी विकार (Bipolar Disorder) के उपचार में प्रयुक्त दवाओं सहित कई दवाओं की कीमतों में वृद्धि को मंजूरी दी।

दवा मूल्य निर्धारण पर स्थायी समिति के प्रमुख अवलोकन और सिफारिशें क्या हैं?

- प्रमुख अवलोकन:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर चिंता: रसायन और उर्वरक पर संसदीय स्थायी समिति ने मूल्य वृद्धि के संभावित नकारात्मक प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई, विशेष रूप से आवश्यक दवाओं की वहनीयता और उपलब्धता के संदर्भ में।

- सीमित औचित्य: समिति ने नोट किया कि NPPA ने मूल्य वृद्धि का औचित्य उत्पादन लागत, सक्रिय औषधि संघटक (API) और विनिमय दरों में बढ़ोतरी के आधार पर दिया, लेकिन दवाओं की वहनीयता पर इसके प्रभाव को पर्याप्त रूप से नहीं आँका गया।

- कैंसर दवा मूल्य निर्धारण में नियामकीय कमियाँ: राज्यसभा की याचिका समिति ने देखा कि NLEM 2022 में मूल्य नियंत्रण के तहत आने वाली कैंसर-रोधी दवाओं की संख्या 40 से बढ़कर 63 हो गई, लेकिन बड़ी संख्या में ऑन्कोलॉजी दवाएँ अब भी औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 से बाहर हैं।

- संवैधानिक मूल्य नियंत्रण की इस कमी के कारण कैंसर दवाओं की कीमतें बहुत अधिक और प्राय: वहनीयता से बाहर हो जाती हैं, जिससे रोगियों की पहुँच गंभीर रूप से सीमित हो जाती है।

- प्रमुख सिफारिशें:

- मूल्य वृद्धि तंत्र पर पुनर्विचार: समिति ने सिफारिश की कि NPPA अपने निर्णय-निर्माण प्रक्रिया की पुनः समीक्षा करे, ताकि मूल्य वृद्धि तार्किक और जनता के लिये वहनीय बनी रहे।

- महत्त्वपूर्ण दवाओं पर मूल्य नियंत्रण का विस्तार: समिति ने सरकार से आग्रह किया कि मूल्य नियंत्रण नियमों का दायरा बढ़ाया जाएँ, विशेषकर ऑन्कोलॉजी दवाओं पर, ताकि वे पूरे जनसमूह के लिये सुलभ और किफायती हों।

- मूल्य समायोजन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना: समिति ने ज़ोर दिया कि भविष्य की किसी भी मूल्य वृद्धि में पारदर्शिता होनी चाहिये और उसे स्पष्ट मानदंडों के आधार पर लागू किया जाना चाहिये, जो जनकल्याण तथा रोगी की पहुँच को प्राथमिकता दें।

- गैर-आवश्यक दवाओं पर कड़ी निगरानी: समिति ने सिफारिश की कि NPPA को गैर-आवश्यक दवाओं पर निगरानी मज़बूत करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्माता बिना उचित औचित्य के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में वार्षिक 10% से अधिक की वृद्धि न कर सकें।

- नियमित निगरानी और समावेशन: समिति ने दवाओं की कीमतों की नियमित निगरानी और अधिक व्यापक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में शामिल करने की सिफारिश की, ताकि आम जनता को सुलभ व किफायती दवाएँ मिल सकें।

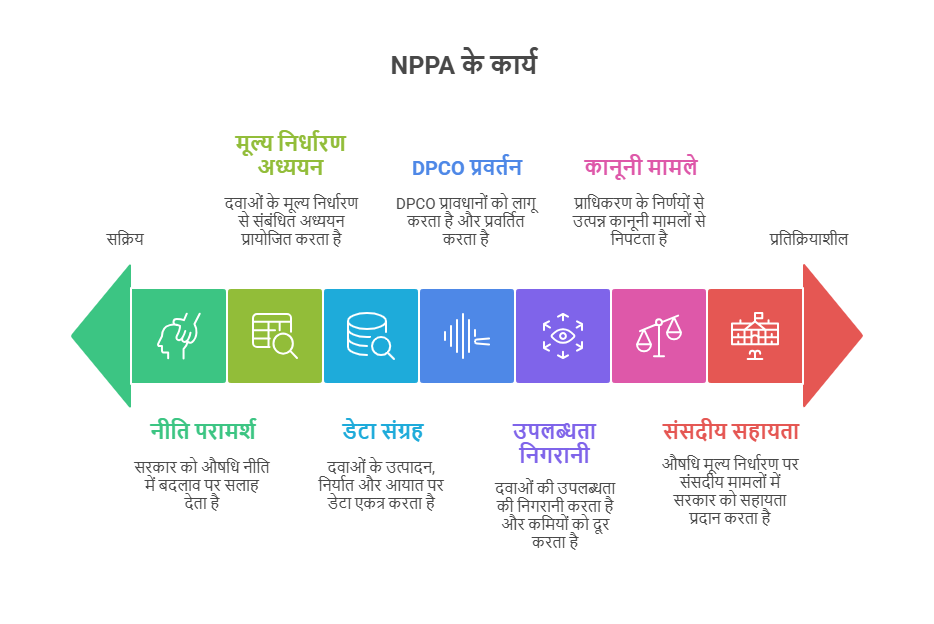

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) क्या है?

- परिचय: NPPA भारत में दवा मूल्य निर्धारण का स्वतंत्र नियामक है, जो दवाओं की उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करता है।

- इसे वर्ष 1997 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत स्थापित किया गया था।

- यह उपभोक्ताओं की वहनीयता और उद्योग के विकास के बीच संतुलन बनाता है तथा भारत की भूमिका को “फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड” के रूप में मज़बूत करता है।

- भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग का मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24) है और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

- पहुँच और पारदर्शिता: NPPA ने 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट्स (PMRU) स्थापित करके अपने विस्तार को बढ़ाया है और फार्मा सही दाम (दवाओं की मूल्य जानकारी) तथा फार्मा जन समाधान (शिकायत निवारण) जैसे सार्वजनिक प्लेटफार्मों का संचालन करता है।

- इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 (IPDMS) डिजिटल प्रणाली फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूत करती है।

भारत में फार्मा क्षेत्र के नियम

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

- ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954

- राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 और औषधि प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना

| और पढ़ें: भारत के फार्मास्युटिकल परिदृश्य का पुनरुद्धार। |

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में आवश्यक दवाओं के मूल्य निर्धारण में रोगियों की सामर्थ्य और दवा उद्योग की स्थिरता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से भारत में सूक्ष्मजीवी रोगजनकों में बहु-दवा प्रतिरोध की घटना के कारण हैं? (2019)

- कुछ लोगों की आनुवंशिक प्रवृत्ति

- बीमारियों को ठीक करने के लिये एंटीबायोटिक दवाओं की गलत खुराक लेना

- पशुपालन में एंटीबायोटिक का प्रयोग

- कुछ लोगों में कई पुरानी बीमारियाँ

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. भैषजिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार रक्षा कर रही है? (2019)

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ

प्रिलिम्स के लिये: आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, जैवविविधता, जलकुंभी, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचा, जैवविविधता पर अभिसमय, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय।

मेन्स के लिये: बढ़ती आक्रामक प्रजातियों के लिये उत्तरदायी कारक, आक्रामक प्रजातियों का प्रभाव और उन्हें कम करने की रणनीतियाँ।

चर्चा में क्यों?

हालिया एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 1960 से 2022 के बीच आक्रामक विदेशी प्रजातियों (Invasive Alien Species) की वैश्विक आर्थिक लागत 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जबकि प्रबंधन लागतों की रिपोर्ट वास्तविक आँकड़ों से लगभग 16 गुना कम की गई है।

- भारत के संदर्भ में, अध्ययन यह दर्शाता है कि रिपोर्ट किये गए आँकड़ों की तुलना में वास्तविक लागत 1.16 बिलियन गुना अधिक है, जो आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन हेतु वित्तीय और प्रशासनिक उपायों के बड़े पैमाने पर कम आकलन (गंभीर कमी) को इंगित करता है।

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ क्या हैं?

- परिचय: आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasive Alien Species) वे गैर-स्थानीय जीव (पौधे, जानवर, कवक, या यहाँ तक कि सूक्ष्मजीव) हैं जिन्हें उनके प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर लाया जाता है, जो स्वयं-निर्भर आबादी का निर्माण कर लेते हैं।

- ये देशज (स्थानीय) प्रजातियों से प्रतिस्पर्द्धा करके उन्हें पीछे छोड़ देती हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करती हैं, गंभीर पारिस्थितिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

- जैवविविधता पर कन्वेंशन (Convention on Biological Diversity – CBD) के अनुसार, आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो “आती हैं, जीवित रहती हैं और पनपती हैं”, तथा अक्सर संसाधनों के लिये देशज प्रजातियों को पछाड़ देती हैं।

- भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 आईएएस को गैर-देशी प्रजातियों के रूप में परिभाषित करता है जो वन्यजीवों या आवासों के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।

- भारत में प्रमुख आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ: पशु प्रजातियों में अफ्रीकी कैटफिश, नील तिलापिया, रेड-बैली पिरान्हा, एलीगेटर गार, रेड-ईयर स्लाइडर (एक उत्तरी अमेरिकी कछुआ) और पौधों में लैंटाना, वाटर हायसिंथ तथा प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा भारत में सबसे अधिक फैलने वाली आक्रामक प्रजातियों में शामिल हैं।

- आक्रामक विदेशी प्रजातियों के उदय के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- वैश्वीकरण-संबंधित प्रसार: बढ़ते व्यापार और यात्रा से प्रजातियों का अनजाने में प्रसार सुगम हो जाता है, जो कार्गो, बैलास्ट, जल और परिवहन वाहनों के माध्यम से होता है।

- उदाहरण के लिये, 1800 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में लाए गए काले चूहे को IUCN द्वारा "विश्व की सबसे खराब" आक्रामक प्रजातियों में सूचीबद्ध किया गया है।

- इसके अलावा, यूरेशिया के मूल निवासी ज़ेबरा मसल को मालवाहक जहाजों (कार्गो शिप्स) के पानी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स में लाया गया था।

- जलवायु-संचालित प्रसार: तापमान और वर्षा में परिवर्तन आक्रामक प्रजातियों के लिये अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं तथा देशी प्रजातियों के जीवन चक्र को बाधित करते हैं, जिससे वे प्रतिस्पर्द्धा और शिकार के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

- उदाहरण: ऊष्ण परिस्थितियाँ आक्रामक कीटों, दालचीनी कवक और जलीय प्रजातियों (मछली, मोलस्क) के प्रसार को तेज़ करती हैं, जिससे देशी प्रजातियों पर प्रतिस्पर्द्धा और शिकार तीव्र हो जाता है।

- आवासीय व्यवधान और अवनति: मानव गतिविधियाँ जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को बाधित या क्षतिग्रस्त करती हैं, जैसे वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि, आक्रामक प्रजातियों को उपनिवेश बनाने के अवसर प्रदान कर सकती हैं।

- उदाहरण: पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसे आमतौर पर गाजर घास कहा जाता है, सड़कों के किनारे और कृषि क्षेत्रों जैसे बाधित आवासों में पनपती है। इसकी उपस्थिति अक्सर पर्यावरणीय अवनति का संकेत मानी जाती है।

- विदेशी प्रजातियों का मानव द्वारा परिचय: विश्व भर में, सजावटी बागवानी, भू-दृश्यांकन, जलीय कृषि या कीट नियंत्रण जैसे उद्देश्यों के लिये मनुष्यों द्वारा कई आक्रामक विदेशी प्रजातियों को जानबूझकर पेश किया गया है।

- हालाँकि, ये प्रवेश अक्सर उलटे पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रजातियाँ जंगलों में भाग जाती हैं और देशी जैव विविधता को मात दे देती हैं।

- उदाहरण के लिये, जलकुंभी या "बंगाल का आतंक" को इसके सुंदर पत्तों और फूलों के कारण भारत में लाया गया था।

- वैश्वीकरण-संबंधित प्रसार: बढ़ते व्यापार और यात्रा से प्रजातियों का अनजाने में प्रसार सुगम हो जाता है, जो कार्गो, बैलास्ट, जल और परिवहन वाहनों के माध्यम से होता है।

आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रमुख प्रभाव क्या हैं?

- पारिस्थितिक प्रभाव: वैश्विक स्तर पर, आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ जैवविविधता हानि के 5 प्रमुख प्रत्यक्ष चालकों में से एक हैं।

- वे प्रतिस्पर्द्धा, शिकार या बीमारी के माध्यम से देशी प्रजातियों की गिरावट या विलुप्ति का कारण बनते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बाधित करते हैं तथा पारिस्थितिक असंतुलन और आवास की हानि का कारण बनते हैं।

- उदाहरण: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गलती से गुआम में प्रवेश कर गए ब्राउन ट्री सर्प ने महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षति पहुँचाई है, जिसके कारण कई देशी वन पक्षी प्रजातियाँ विलुप्त (स्थानीय विलुप्त) हो गई हैं।

- आर्थिक प्रभाव: ये दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों पर भारी वित्तीय बोझ डालते हैं तथा कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन को प्रभावित करके विकासशील देशों में आजीविका को प्रभावित करते हैं।

- आक्रामक विदेशी प्रजातियों में, पौधे आर्थिक रूप से सबसे अधिक नुकसानदायक हैं, जिनकी प्रबंधन लागत 926.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसके बाद आर्थ्रोपोडा और स्तनधारी आते हैं।

- विक्टोरिया झील में जलकुंभी जैसी जलीय प्रजातियों के कारण तिलापिया की संख्या में कमी आई है, जिससे स्थानीय मत्स्य पालन पर असर पड़ा है।

- उच्च कृषि मूल्यों और प्रबंधन व्यय के कारण यूरोप को सबसे अधिक निरपेक्ष लागत (वैश्विक व्यय का 71.45%) वहन करना पड़ता है।

- आक्रामक विदेशी प्रजातियों में, पौधे आर्थिक रूप से सबसे अधिक नुकसानदायक हैं, जिनकी प्रबंधन लागत 926.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसके बाद आर्थ्रोपोडा और स्तनधारी आते हैं।

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज एजिप्टी जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ मलेरिया, जीका और वेस्ट नाइल बुखार फैलाती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

- कई आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ एलर्जी उत्पन्न करने वाली या विषाक्त होती हैं, उदाहरण के लिये, पार्थेनियम श्वसन संबंधी विकार और त्वचा की एलर्जी का कारण बनता है।

- इसके अलावा, आक्रामक खरपतवारों द्वारा फसल संदूषण भी खाद्य शृंखलाओं में विषाक्त एल्केलॉइड्स को शामिल करता है, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

- खतरा गुणक: लैंटाना जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (IAS) आग के पैटर्न को बदल देती हैं, देशज वनस्पतियों को विस्थापित करती हैं, कार्बन अवशोषण को कम करती हैं तथा जलवायु विनियमन को कमज़ोर करती हैं।

- जलवायु परिवर्तन इनके प्रसार को तेज करता है, जिससे ये एक खतरा गुणक बन जाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र की अनुकूलन क्षमता को कमज़ोर करती हैं।

आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित पहल क्या हैं?

- वैश्विक:

- जैवविविधता पर अभिसमय (CBD): भारत सहित सदस्य देशों से आग्रह करता है कि वे विदेशी प्रजातियों को रोकें, नियंत्रित करें या समाप्त करें (अनुच्छेद 8(h)) और इसके लिये दिशा-निर्देश, प्राथमिकताएँ और समन्वय प्रदान करता है।

- सीबीडी (जैविक विविधता पर अभिसमय): भारत सहित सभी पक्षों से विदेशी प्रजातियों को रोकने, नियंत्रित करने या उन्मूलन करने का आग्रह करता है (अनुच्छेद 8(h)) और दिशा-निर्देश, प्राथमिकताएँ और समन्वय प्रदान करता है।

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा: लक्ष्य 6 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को 50% तक कम करना है।

- IUCN आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह (ISSG): वैश्विक आक्रामक प्रजाति डेटाबेस (GISD) और परिचित व आक्रामक प्रजातियों के वैश्विक रजिस्टर का प्रबंधन करता है, जो वैश्विक आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन के लिये जानकारी प्रदान करता है।

- साइट्स (CITES) 1975: वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उनके अस्तित्व के लिये खतरा न बने।

- भारत-विशिष्ट पहल:

- राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना (NBAP): आक्रामक प्रजातियों की रोकथाम और प्रबंधन पर केंद्रित है।

- आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPINVAS): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, यह आक्रामक प्रजातियों की रोकथाम, शीघ्र पहचान, नियंत्रण और प्रबंधन पर ज़ोर देती है।

- राष्ट्रीय आक्रामक प्रजाति सूचना केंद्र (NISIC): भारत में आक्रामक प्रजातियों के बारे में जानकारी, संसाधन और जागरूकता प्रदान करता है।

- पादप संगरोध आदेश, 2003: कृषि एवं सहकारिता विभाग (DAC) द्वारा प्रशासित, यह आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश को रोकने के लिये पौधों और पादप सामग्री के आयात को नियंत्रित करता है।

आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने में भारत के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं और इसके लिये क्या उपाय आवश्यक हैं?

|

चुनौतियाँ |

आगे की राह/प्रबंधन रणनीतियाँ |

|

रिपोर्टिंग की कमी और डाटा का अभाव: सीमित केंद्रीकृत डाटाबेस और बिखरी हुई रिपोर्टिंग से पारिस्थितिक और आर्थिक लागत का आकलन कम होता है। |

डाटा और निगरानी प्रणाली को मज़बूत करना: आक्रामक प्रजातियों के लिये केंद्रीकृत डाटाबेस स्थापित करना, डाटा संग्रह, निगरानी, वैज्ञानिक प्रलेखन और व्यय ट्रैकिंग को मज़बूत करना। |

|

संसाधनों की कमी: सीमित वित्तीय और मानव संसाधन प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और उन्मूलन में बाधा डालते हैं। |

समर्पित संसाधन आवंटन: समर्पित धन आवंटित करना और मानव संसाधन को बढ़ाना, ताकि निगरानी, नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रमों को पर्याप्त समर्थन मिले। |

|

उच्च उन्मूलन लागत: आक्रामक प्रजातियों (जैसे लैंटाना, प्रोसोपिस) को बड़े पैमाने पर हटाने के लिये भारी वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। |

समुदाय-केंद्रित समाधान: लागत-प्रभावी जैविक नियंत्रण विधियाँ अपनाना; उन्मूलन अभियानों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिये, केरल के वज़ाचल की कादर जनजाति ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा क्षतिग्रस्त प्राकृतिक वनों के सक्रिय पुनर्स्थापन का बीड़ा उठाया है। |

|

नीतिगत कमियाँ: जैव विविधता अधिनियम, 2002, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और पादप संगरोध नियमों के तहत खंडित कवरेज। मौजूदा जैव-सुरक्षा मानकों का कमजोर प्रवर्तन। |

संस्थागत और नीतिगत सुदृढ़ीकरण: जैवविविधता अधिनियम, 2002 के कड़े प्रवर्तन, सुदृढ़ संस्थागत समन्वय और क्षेत्रीय नीतियों के साथ एकीकरण के माध्यम से इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य वन विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान निकायों के बीच समन्वय बढ़ाना। आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) और संबंधित जैव विविधता नीतियों में शामिल करना। |

निष्कर्ष:

आक्रामक बाह्य प्रजातियों (Invasive Alien Species) को नियंत्रित करने के लिये तीन ‘I’ आवश्यक हैं – प्रवर्तन के लिये मज़बूत संस्थान (Institutions), जैव विविधता–जलवायु रणनीतियों के साथ एकीकरण (Integration) और सतत् कार्यवाही के लिये समुदायों की सहभागिता (Involvement)। ये सभी स्तंभ मिलकर पारिस्थितिकीय अनुकूलन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन में क्या चुनौतियाँ हैं और उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये रणनीतियाँ और पहल सुझाएँ? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संघ (इंटरनैशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर ऐंड नेचुरल रिसोर्सेज़) (IUCN) तथा वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न स्पीशीज़ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (कन्वेशन ऑन इंटरनैशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फॉना ऐंड फ्लोरा) (CITES) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015)

- IUCN संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक अंग है तथा CITES सरकारों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय करार है।

- IUCN, प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबन्धन के लिये, विश्व भर में हज़ारों क्षेत्र-परियोजनाएँ चलाता है।

- CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. भारत में जैव विविधता किस प्रकार भिन्न है? जैव विविधता अधिनियम, 2002 वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? (2018)