आतंकवाद का मुकाबला और भारत की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा

प्रिलिम्स के लिये: गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967, मल्टी-एजेंसी सेंटर, ऑपरेशन सिंदूर

मेन्स के लिये: सीमा पार आतंकवाद और छद्म युद्ध, शहरी आतंकवाद, भारत का आतंकवाद-रोधी सिद्धांत

चर्चा में क्यों?

दिल्ली के लाल किले के निकट हुए घातक कार विस्फोट ने भारत की आंतरिक सुरक्षा पर चिंताएँ फिर से बढ़ा दी हैं, जाँचकर्त्ताओं को इसमें संगठित आतंकवादी मॉड्यूल के शामिल होने का संदेह है।

- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दर्ज की गई है और यह घटना एक मज़बूत और समन्वित आतंकवाद-रोधी रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

आतंकवाद किस प्रकार भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु खतरा बना हुआ है?

- सीमापार आतंकवाद और प्रॉक्सी युद्ध: पाकिस्तान जैसे राज्य अभिकर्त्ता लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे गैर-राज्य तत्त्वों के माध्यम से सीमापार आतंकवाद को जारी रखते हैं।

- इन समूहों ने कई हमलों को अंजाम दिया है, जैसे वर्ष 2001 का संसद हमला और वर्ष 2016 में जम्मू एवं कश्मीर के उरी में हुआ हमला।

- पाकिस्तान स्थित समूहों द्वारा छद्म युद्ध (Proxy War) एक सतत् खतरा बना हुआ है, जैसा कि 2025 के पहलगाम हमले से स्पष्ट है।

- ISI ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये इस्लामी कट्टरपंथ और अलगाववादी भावनाओं का फायदा उठाकर, विशेष रूप से कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने हेतु लंबे समय से धार्मिक उग्रवाद का इस्तेमाल किया है।

- चीन-पाकिस्तान गठजोड़ हाइब्रिड युद्ध के माध्यम से भारत के लिये रणनीतिक खतरा बना हुआ है।

- शहरी आतंकवाद: शहरी आतंकवाद बढ़ रहा है, शहरी केंद्र आतंकवादियों के लिये प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं, जो बड़े पैमाने पर लोगों को हताहत करना, मनोवैज्ञानिक भय पैदा करना और व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

- वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों और अकेले हमले की घटनाओं में वृद्धि जैसे बड़े हमले नागरिक स्थानों को निशाना बनाने की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाते हैं, जिससे शहरी क्षेत्र तेज़ी से असुरक्षित होते जा रहे हैं।

- अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटकों का प्रयोग और शहरी गुमनामी भारत के नागरिक सुरक्षा ढाँचे की कमज़ोरियों को उजागर करती है।

- व्हाइट-कॉलर आतंकवाद, जिसमें शिक्षित पेशेवर अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिये करते हैं, शहरी क्षेत्रों में अधिक मज़बूत आतंकवाद-रोधी ढाँचों की आवश्यकता को उजागर करता है।

- आंतरिक विद्रोह और जातीय-राष्ट्रवादी आंदोलन: भारत को स्थानीय शिकायतों से प्रेरित कई आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा है।

- जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के समूह अक्सर बाहरी समर्थन के साथ अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता चाहते हैं।

- इसी प्रकार माओवादी उग्रवाद (वामपंथी उग्रवाद) सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का फायदा उठाकर मध्य भारत के क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं।

- साइबर आतंकवाद: आतंकवादी समूह भर्ती, वित्तपोषण, कट्टरता और योजना के लिये तेज़ी से प्रौद्योगिकी की ओर रुख कर रहे हैं।

- साइबर आतंकवाद भारत के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिये एक बड़ा खतरा है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग चरमपंथी विचारधाराओं को फैलाने हेतु किया जाता है।

- क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब नेटवर्क के उपयोग से अधिकारियों के लिये आतंकवाद को समर्थन देने वाले वित्तीय प्रवाह पर नज़र रखना कठिन हो जाता है।

- संगठित अपराध: भारत में आतंकवाद को मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

- पाकिस्तान की ISI इन चैनलों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिये जानी जाती है, जबकि अफगानिस्तान और म्याँमार में मादक पदार्थ उत्पादन केंद्रों के निकट होने के कारण भारत से होकर ड्रग्स की आवाजाही आसान हो जाती है।

- समुद्री सुरक्षा और तटीय कमज़ोरियाँ: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी विस्तृत तटरेखा समुद्री आतंकवाद के प्रति संवेदनशील है।

- लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह, ड्रग कार्टेल और तस्करी नेटवर्क के साथ मिलकर, अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ करने के लिये तटीय सुरक्षा की कमियों का फायदा उठाते हैं।

- वर्ष 1971 में PNS गाज़ी पनडुब्बी की घटना और भारतीय नौसेना द्वारा की गई घुसपैठ से हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के लिये भारतीय जलक्षेत्र में घुसपैठ के प्रयासों का पता चलता है।

भारत का आतंकवाद-रोधी सिद्धांत क्या है?

- भारत का नया आतंकवाद-रोधी सिद्धांत: ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रस्तुत भारत का आतंकवाद-रोधी सिद्धांत, पहले के संयम से अधिक दृढ़ और दंडात्मक सुरक्षा रुख की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है।

- यह तीन सिद्धांतों पर आधारित है: निर्णायक प्रतिशोध, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहिष्णुता तथा आतंकवादियों और उनके राज्य प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं।

- निर्णायक जवाबी कार्रवाई: इसका अर्थ है कि भारत किसी भी आतंकवादी हमले के बाद दृढ़तापूर्वक और अपनी शर्तों पर जवाबी कार्रवाई करेगा तथा ऐसे समूहों को समर्थन देने वाले राज्यों पर दबाव बढ़ाने के लिये आतंकवादी केंद्रों को उनके स्रोत पर ही निशाना बनाएगा।

- यह दृष्टिकोण पाकिस्तान और पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK) में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख ठिकानों पर हमलों में देखा गया।

- परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहिष्णुता: भारत परमाणु धमकियों से भयभीत हुए बिना, आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई करेगा—चाहे वे तथाकथित परमाणु सुरक्षा कवच के भीतर ही क्यों न हों। ऐसा करके वह आत्मरक्षा के अपने अधिकार को रेखांकित करेगा और पहले अपनाए गए रणनीतिक संयम से आगे बढ़ेगा।

- आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई अंतर नहीं: भारत अब आतंकवादी समूहों और उन्हें आश्रय देने वाले या समर्थन देने वाले राज्यों दोनों को एक ही लक्ष्य मानता है।

- ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में हमला करके इस बदलाव को प्रतिबिंबित किया, जिससे यह संकेत मिला कि राज्य समर्थित आतंकवाद का मुकाबला युद्ध की प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में किया जाएगा।

- डोभाल सिद्धांत: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा विकसित यह सिद्धांत कठोर शक्ति, खुफिया तंत्र, कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध को समाहित कर एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का रूप देता है।

मूल सिद्धांत

- सक्रिय राष्ट्रीय रक्षा: भारत पहले हमला करने या निर्णायक रूप से जवाबी हमला करने के अधिकार पर ज़ोर देता है, जो वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में परिलक्षित होता है।

- संपूर्ण सरकारी समन्वय: सैन्य, खुफिया, पुलिस और राजनयिक संस्थान एक एकीकृत ढाँचे के रूप में कार्य करते हैं।

- विकास से संबंधित सुरक्षा: सुरक्षा अभियानों को कल्याण और सुशासन संबंधी पहलों के साथ समन्वित किया जाता है, विशेष रूप से कश्मीर (अनुच्छेद 370 हटने के बाद) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में।

- रक्षात्मक-आक्रामक रणनीति: हमले की प्रतीक्षा करने के बजाय, भारत यह संदेश देता है कि वह प्रतिद्वंद्वियों की कीमत बढ़ाने हेतु योजनाबद्ध और सक्रिय आक्रामक कदम उठाने को तैयार है।

भारत का आतंकवाद-रोधी सुरक्षा ढाँचा

भारत की काउंटर-टेररिज़्म संरचना सशक्त कानूनों, विशेषीकृत एजेंसियों, समन्वित खुफिया प्रणालियों और ऐसे परिचालन बलों पर आधारित है जो आतंकवादी खतरों को रोकने, पहचानने तथा उनसे निपटने के लिये बनाए गए हैं।

कानूनी और नीतिगत ढाँचा

- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA): भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून, जो आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, संपत्ति ज़ब्त करने और संदिग्धों को निवारक रूप से हिरासत में लेने की अनुमति देता है।

- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008: एक केंद्रीय अभिकरण (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- NIA) की स्थापना का प्रावधान करता है जो राज्यों के बीच आतंकवाद-संबंधी अपराधों की जाँच करती है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA): ऐसे व्यक्तियों की निवारक हिरासत की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा बन सकते हैं।

मुख्य संस्थागत तंत्र

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS): राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के नेतृत्व में यह सुरक्षा, रणनीति और खुफिया समन्वय का संचालन करता है।

- मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC): खुफिया ब्यूरो (IB) के अंतर्गत एक रियल-टाइम इंटेलिजेंस-शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जो केंद्र और राज्य की एजेंसियों को जोड़ता है।

- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO): साइबर खतरों, उपग्रहों और सिग्नलों से संबंधित तकनीकी खुफिया जानकारी प्रदान करता है।

- रक्षा खुफिया एजेंसी (DIA): सेना, नौसेना और वायुसेना की सैन्य खुफिया को एकीकृत करती है।

परिचालन बल और प्रतिक्रिया इकाइयाँ

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG): विशेष बल जो आतंकवाद-रोधी अभियानों और बंधक बचाव में विशेषज्ञ हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता के लिये जाना जाता है।

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs): CRPF, BSF, ITBP और CISF सीमा सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता तथा महत्त्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

- एंटी-टेररिज़्म स्क्वाड (ATS): राज्य-स्तरीय इकाइयाँ जो स्थानीय आतंकवाद-रोधी अभियानों और खुफिया कार्यों में केंद्रीय एजेंसियों के साथ कार्य करती हैं।

- विशेष बल (Special Forces): पैरा SF, MARCOS और गरुड़ कमांडोज़ जैसे बल गुप्त मिशन, सीमा-पार कार्रवाई, एंटी-हाईजैक ऑपरेशन तथा उच्च-जोखिम वाले हमलों को अंजाम देते हैं।

खुफिया और निगरानी नेटवर्क

- खुफिया ब्यूरो (IB): भारत की घरेलू खुफिया एजेंसी, जो काउंटर-इंटेलिजेंस, घुसपैठ की पहचान और आंतरिक खतरों के आकलन पर कार्य करती है।

- अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (R&AW): बाहरी खुफिया एजेंसी, जो सीमा-पार आतंक नेटवर्क और राज्य-प्रायोजित खतरों पर ध्यान केंद्रित करती है।

- साइबर सुरक्षा प्रभाग: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और CERT-In के माध्यम से साइबर आतंकवाद, डिजिटल प्रोपेगैंडा और ऑनलाइन उग्रपंथ का मुकाबला करता है।

भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति बनाने हेतु किन उपायों की आवश्यकता है?

- खुफिया जानकारी और समन्वय को मज़बूत करना: MAC को एक वैधानिक, 24×7 राष्ट्रीय फ्यूजन सेंटर में विकसित किया जाए, जहाँ सभी एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रूप से सूचनाओं और डेटा का साझा किया जाना सुनिश्चित हो।

- ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकवादी समूहों की गतिविधियों सहित आतंकवादी गतिविधि पैटर्न का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बड़े डेटा एनालिटिक्स को लागू करना ।

- आतंकवादी गतिविधियों के प्रारूप, जिसमें ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकी संगठनों की डिजिटल सक्रियता भी शामिल है, का विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाए।

- सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये पड़ोसी देशों, विशेष रूप से बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ खुफिया समन्वय में सुधार करना।

- पुलिसिंग और फॉरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण: राज्य पुलिस को आधुनिक निगरानी उपकरणों, साइबर-फॉरेंसिक, ड्रोन-डिटेक्शन सिस्टम और पूर्वानुमानित पुलिसिंग सॉफ्टवेयर से लैस करना।

- मुकदमों में तेज़ी लाने और दोषसिद्धि दर में सुधार लाने हेतु फास्ट-ट्रैक काउंटर टेररिज़्म कोर्ट स्थापित करना।

- वैश्विक मॉडलों (जैसे सिंगापुर, ब्रिटेन) के आधार पर एक राष्ट्रव्यापी काउंटर-रेडिकलाइज़ेशन फ्रेमवर्क विकसित करना।

- ऑपरेशन सिंदूर के बाद के सिद्धांत को संस्थागत रूप देना, सटीक हमलों, साइबर क्षमताओं और सूचना युद्ध उपकरणों के मिश्रण के साथ भारत की निवारक स्थिति को मज़बूत करना।

निष्कर्ष

आतंकवाद बाहरी राज्य-प्रायोजन, आंतरिक उग्रवाद और तकनीक के उपयोग के माध्यम से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा बना हुआ है। साइबर आतंकवाद, शहरी हमले और भारत की सामाजिक-राजनीतिक विभाजनों का दुरुपयोग जैसी चुनौतियाँ निरंतर बढ़ रही हैं। इन बदलते खतरों से निपटने के लिये सैन्य, खुफिया और साइबर सुरक्षा प्रयासों को एकीकृत करने वाली एक समग्र रणनीति अत्यंत आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. शहरी आतंकवाद की बदलती प्रकृति पर चर्चा कीजिये और उच्च प्रभाव वाले हमलों से भारतीय शहरों को सुरक्षित करने हेतु संस्थागत उपायों का प्रस्ताव कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

- भारत के नए आतंकवाद-रोधी सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

यह सिद्धांत निर्णायक प्रतिकार, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहनशीलता और आतंकवादियों तथा उन्हें समर्थन देने वाले राज्यों के बीच कोई भेद न करने के सिद्धांत पर आधारित है। - भारत के विरुद्ध सीमा-पार आतंकवाद को मुख्य रूप से कौन-से समूह संचालित करते हैं?

लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे पाकिस्तान-आधारित समूह सीमा-पार आतंकवादी गतिविधियों का नेतृत्व जारी रखते हैं। - भारतीय शहर शहरी आतंकवाद के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों हैं?

उच्च जनसंख्या घनत्व, हमलावरों के लिये गुमनामी, विस्फोटक सामग्री (जैसे अमोनियम नाइट्रेट) की आसान उपलब्धता और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर जोखिम—ये सभी कारक शहरी क्षेत्रों को अधिक असुरक्षित बनाते हैं। - मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

MAC का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना और वास्तविक समय में खतरे का आकलन करना है, हालाँकि मौजूदा समन्वय की कमी इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. 'हैंड-इन-हैंड 2007' संयुक्त आतंकवाद विरोधी सैन्य प्रशिक्षण भारतीय सेना के अधिकारियों और निम्नलिखित में से किस देश की सेना के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था? (2008)

(a) चीन

(b) जापान

(c) रूस

(d) संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. भारत के समक्ष आने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिये नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइये। (2023)

प्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिये। (2021)

प्रश्न. जम्मू और कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ० जी० डब्ल्यू०) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिये।

(2019)

क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026

प्रिलिम्स के लिये: क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, UNFCCC, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट्स, महासागर अम्लीकरण, हिमालयी ग्लेशियर, आर्सेनिक संदूषण, ब्लैक कार्बन, पश्चिमी घाट, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, चक्रवात, राष्ट्रीय जल नीति 2012, पारंपरिक जल प्रणालियाँ, ग्रीन हाइड्रोजन, जल संचय जन भागीदारी।

मेन्स के लिये: क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। चरम मौसम का वैश्विक प्रभाव, भारत के लिये जलवायु परिवर्तन के खतरे और आवश्यक शमन उपाय।

चर्चा में क्यों?

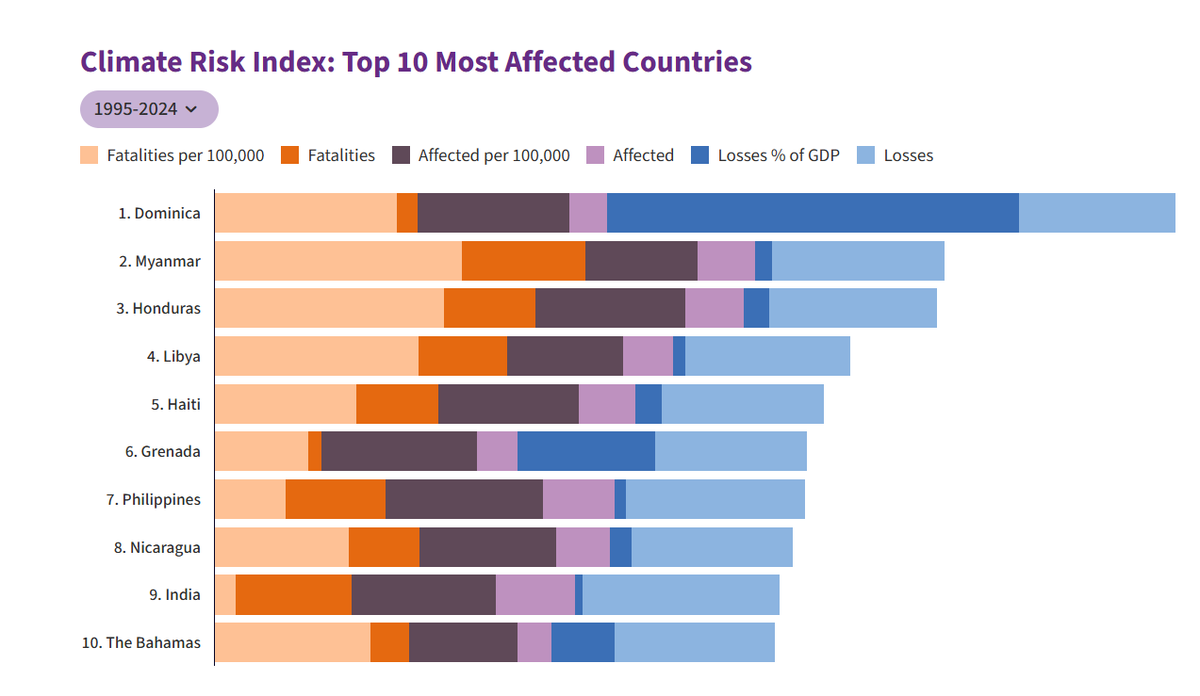

ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 में जारी जर्मनवॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत पिछले तीन दशकों (1995–2024) में चरम मौसम की घटनाओं (EWE) से प्रभावित देशों में 9वें स्थान पर रहा है।

क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स

- क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसे पर्यावरणीय थिंक टैंक जर्मनवॉच द्वारा वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, पूरे विश्व में चरम मौसम की घटनाओं के मानवीय और आर्थिक प्रभावों को ट्रैक करता है।

- सूचक: यह इंडेक्स छह प्रमुख संकेतकों का उपयोग करता है, जिनमें जलवायु-संबंधित आपदाओं से होने वाली मृत्यु, आर्थिक नुकसान और प्रभावित जनसंख्या शामिल हैं।

- इस इंडेक्स के लिये डेटा EM-DAT इंटरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस, विश्व बैंक और IMF जैसी विश्वसनीय संस्थाओं से लिया जाता है।

क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित देश: शीर्ष 10 CRI देशों में सभी ग्लोबल साउथ के हैं, जो जलवायु संवेदनशीलता में असमानता को उजागर करते हैं।

- उच्च-जोखिम वाले देशों जैसे डोमिनिका, म्याँमार, होंडुरास और लीबिया ने चरम मौसम की घटनाओं का सामना किया है। उदाहरण के लिये, म्याँमार में आए चक्रवात नरगिस (2008) ने लगभग 1,40,000 व्यक्तियों की जान ले ली थी।

- वर्ष 1995-2024 के बीच पूरे विश्व में 9,700 चरम मौसम की घटनाओं के कारण 832,000 से अधिक मृत्यु हुईं और 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ।

- भारत की संवेदनशीलता: CRI 2026 में भारत की स्थिति जलवायु-संबंधी आपदाओं के प्रति इसकी बढ़ती संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। वर्ष 2024 में भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 15वें स्थान पर रहा।

- पिछले तीन दशकों में 430 चरम मौसम की घटनाओं (EWE) ने 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान पहुँचाया, 1 बिलियन व्यक्तियों को प्रभावित किया और 80,000 से अधिक मृत्यु का कारण बनीं। इस कारण भारत फिलीपींस, निकारागुआ और हैती के साथ ‘निरंतर खतरों’ की श्रेणी में आता है।

- वर्ष 2024 में चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के मामले में भारत बांग्लादेश और फिलीपींस के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा ।

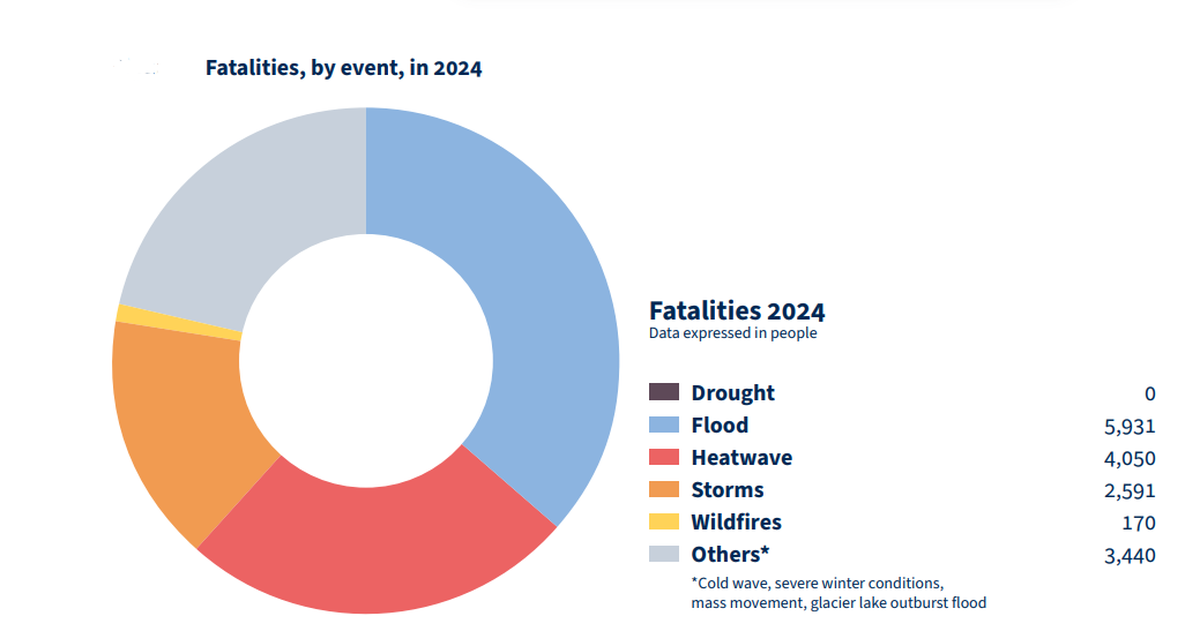

- विशिष्ट EWE: वर्ष 2024 में बाढ़ विश्व स्तर पर सबसे घातक रही (~ 50 मिलियन व्यक्ति प्रभावित हुए), इसके बाद हीटवेव (~ 33 मिलियन) और सूखा (~ 29 मिलियन) होंगे। भारत के मानसून ने 8 मिलियन व्यक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

- CRI देशों को चरम मौसम प्रभावों के आधार पर रैंक करता है, जिसमें तेज़ी से होने वाली घटनाओं जैसे बाढ़, तूफान, हीटवेव, दावानल, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि धीमी गति से विकसित होने वाली घटनाओं जैसे तापमान वृद्धि, समुद्र-स्तर में वृद्धि तथा महासागरीय अम्लीकरण को शामिल नहीं किया जाता।

- दीर्घकालिक संवेदनशीलता: बार-बार आने वाली आपदाएँ भारत को निरंतर नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे 30 वर्षों की अवधि में उसका CRI रैंक उच्च बना रहता है। निरंतर आपदा-जोखिम के कारण पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया बाधित होती है और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक जोखिम बढ़ जाता है।

भारत पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं?

- जल संकट:

- हिमनदों का पिघलना: बढ़ते तापमान के कारण हिमालयी ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी प्रमुख नदियों के प्रवाह पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

- भूजल का क्षरण: पिछले 50 वर्षों में भूजल उपयोग लगभग 10–20 घन किमी से बढ़कर 240–260 घन किमी हो गया है; गंगा के जलभृत (Aquifers) लगभग 4 सेमी प्रतिवर्ष की दर से गिर रहे हैं, जिससे कई बारहमासी नदियाँ मौसमी बनती जा रही हैं।

- जल गुणवत्ता में गिरावट: अत्यधिक भूजल दोहन से आर्सेनिक संदूषण बढ़ रहा है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत का स्थान 120वाँ है।

- पर्वतीय पारितंत्रों में अवरोध:

- आपदाओं में वृद्धि: GLOF (जैसे वर्ष 2023 का सिक्किम हादसा), क्लाउडबर्स्ट और वनाग्नि जैसी घटनाएँ अधिक होने लगी हैं।

- तेज़ी से पिघलना: वाहनों और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न ब्लैक कार्बन, विशेषकर चारधाम मार्ग पर हिमालयी बर्फ के पिघलने की गति बढ़ा रहा है।

- जैव विविधता पर खतरा: भारत के चार जैव विविधता हॉटस्पॉट (पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड और इंडो-बर्मा के साथ) में से एक हिमालय, गंभीर पर्यावरणीय दबाव का सामना कर रहा है।

- तटीय क्षेत्रों पर खतरा:

- समुद्र-स्तर में वृद्धि: वैश्विक समुद्र-स्तर 3.6 मि.मी./वर्ष की दर से बढ़ रहा है। मुंबई में वर्ष 1987–2021 के बीच 4.44 से.मी. की वृद्धि दर्ज हुई है। अनुमान है कि 2100 तक समुद्र-स्तर 0.4–0.8 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे तटीय शहर गंभीर जोखिम में आ जाएंगे।

- लवणीकरण: समुद्री जल का अतिक्रमण कृषि भूमि और स्वच्छ जल को नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे 250 मिलियन से अधिक तटीय निवासी प्रभावित हो रहे हैं।

- प्राकृतिक सुरक्षा कवच का नुकसान: चक्रवातों और तटीय क्षरण से सुरक्षा प्रदान करने वाले महत्त्वपूर्ण मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्तियाँ अब तेज़ी से जोखिम का सामना कर रही हैं।

- सामाजिक-आर्थिक लागत:

- आर्थिक नुकसान: विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु संकट से भारत की GDP में वर्ष 2100 तक 6.4–10% की कमी आ सकती है और 50 मिलियन व्यक्ति गरीबी में चले जाएंगे।

- कृषि संकट: अनियमित मौसम और जल की कमी से कृषि उत्पादकता घट रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम: शहरी हीट-आइलैंड प्रभाव अत्यधिक ताप दबाव और विशेषकर घनी बस्तियों में स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा देता है।

भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिये क्या उपाय करने चाहिये?

- जलवायु परिवर्तन शमन: उत्सर्जन में भारी कटौती कर तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करना, चरम मौसम की घटनाओं को कम करना, राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को सशक्त करना तथा अनुकूलन और शमन के लिये वर्ष 2035 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर सुनिश्चित करना आवश्यक है।

- जल संसाधनों की सुरक्षा: भारत को अपने राष्ट्रीय जल नीति 2012 को अद्यतन कर सतत् जलभृत प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिये। इसके लिये जलवायु-सहनीय कृषि पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिये, जैसे ड्रिप सिंचाई, ज़ीरो-टिलेज तकनीक, पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन तथा कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण को गड्ढों, शाफ्ट और गर्तों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लागू करना।

- तटीय क्षेत्रों में क्षमता निर्माण: मैंग्रोव वनों और प्रवाल भित्तियों का पुनर्जीवन कर उन्हें प्राकृतिक अवरोधों के रूप में पुनर्स्थापित करना चाहिये। चक्रवातों और तूफानी लहरों के लिये अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करनी होंगी, साथ ही प्रभावित समुदायों के लिये सामाजिक सुरक्षा तंत्र स्थापित करना होगा।

- अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइज़ेशन: सोलर और पवन ऊर्जा क्षमता को बढ़ाते हुए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करनी होगी। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

- सतत् शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिये हरित भवनों, शहरी हरियाली और पारगम्य सतहों को अपनाया जाना चाहिये, साथ ही पर्यावरण-अनुकूल भूमि उपयोग नीतियों को सख्ती से लागू कर निर्वनीकरण पर नियंत्रण तथा दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- शासन एवं सामाजिक उपाय: जलवायु अनुकूलन को सभी विकास योजनाओं में मुख्यधारा में लाना होगा। जल संचय जन भागीदारी जैसे सहभागितात्मक मॉडल के माध्यम से सामुदायिक-नेतृत्व वाले संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिये। इसके साथ ही कार्बन कैप्चर, जलवायु-सहनीय फसलों और हरित तकनीकों पर अनुसंधान एवं विकास (R&D) को मज़बूत करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

CRI 2026 भारत की चरम मौसम की घटनाओं और दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों के प्रति उच्च संवेदनशीलता को रेखांकित करता है, जो जल संसाधनों, पारिस्थितिक तंत्रों, तटीय क्षेत्रों तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावों को कम करने, आजीविकाओं की सुरक्षा और जलवायु-अनुकूलन विकास को सुनिश्चित करने हेतु अनुकूलन उपायों, जल प्रबंधन, तटीय सुदृढ़ता, डीकार्बोनाइज़ेशन और सतत् शासन में त्वरित कार्रवाइयाँ आवश्यक हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत के हिमालयी तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के समक्ष वैश्विक ऊष्मीकरण से उत्पन्न खतरों का मूल्यांकन कीजिये। साथ ही इन क्षेत्रों में समुत्थानशीलता बढ़ाने हेतु सतत् उपायों का सुझाव दीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत पर समुद्र में के स्तर वृद्धि के अनुमानित प्रभाव क्या हैं?

वैश्विक समुद्र-स्तर में पिछले दशक में लगभग 3.6 मिमी/वर्ष की वृद्धि हुई है। वर्ष 2100 तक 0.4-0.8 मीटर की वृद्धि का अनुमान तटीय शहरों (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) और तट से 50 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लगभग 25 करोड़ निवासियों के लिये खतरा है।

2. भारत में भूजल की कमी का स्तर क्या है?

50 वर्षों में भूजल का उपयोग लगभग 10-20 वर्ग किमी से बढ़कर 240-260 वर्ग किमी हो गया है। गंगा के जलभृत करीब 4 सेमी प्रति वर्ष की दर से गिर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई बारहमासी नदियाँ अब मौसमी रूप ले चुकी हैं।

3. विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन वर्ष 2100 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद को कितना कम कर सकता है?

विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वर्ष 2100 तक भारत की GDP को लगभग 6.4–10% तक घटा सकते हैं और करीब 5 करोड़ लोगों को गरीबी की ओर धकेल सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. ‘मीथेन हाइड्रेट’ के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? (2019)

1. भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है।

2. ‘मीथेन हाइड्रेट’ के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं।

3. वायुमंडल के अंदर मीथेन एक या दो दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. “मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ” यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? (2018)

(a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल

(b) UNEP सचिवालय

(c) UNFCCC सचिवालय

(d) विश्व मौसम विज्ञान संगठन

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे?

(2017)

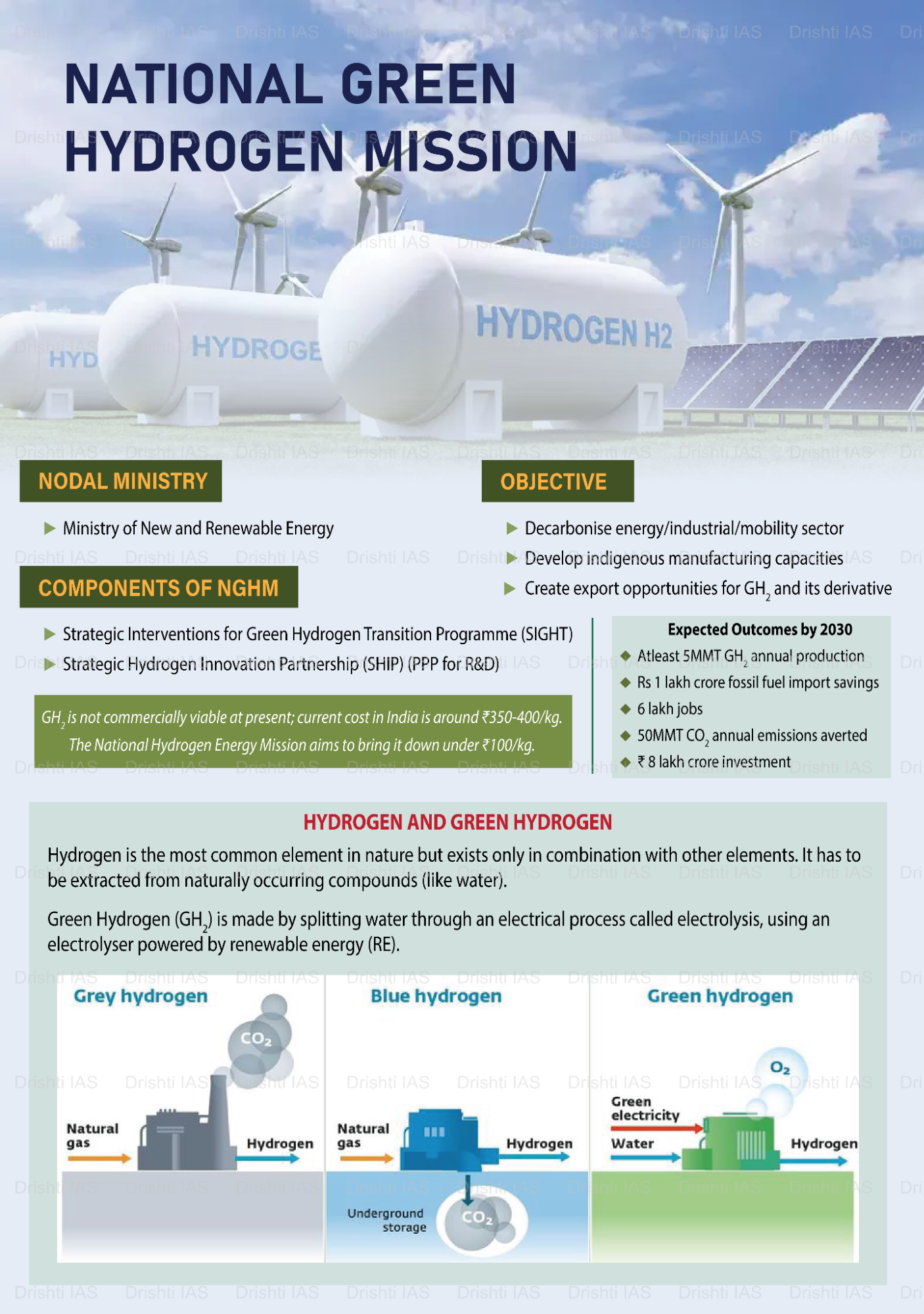

भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता

भारत ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करना और ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) इकोसिस्टम के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना है।

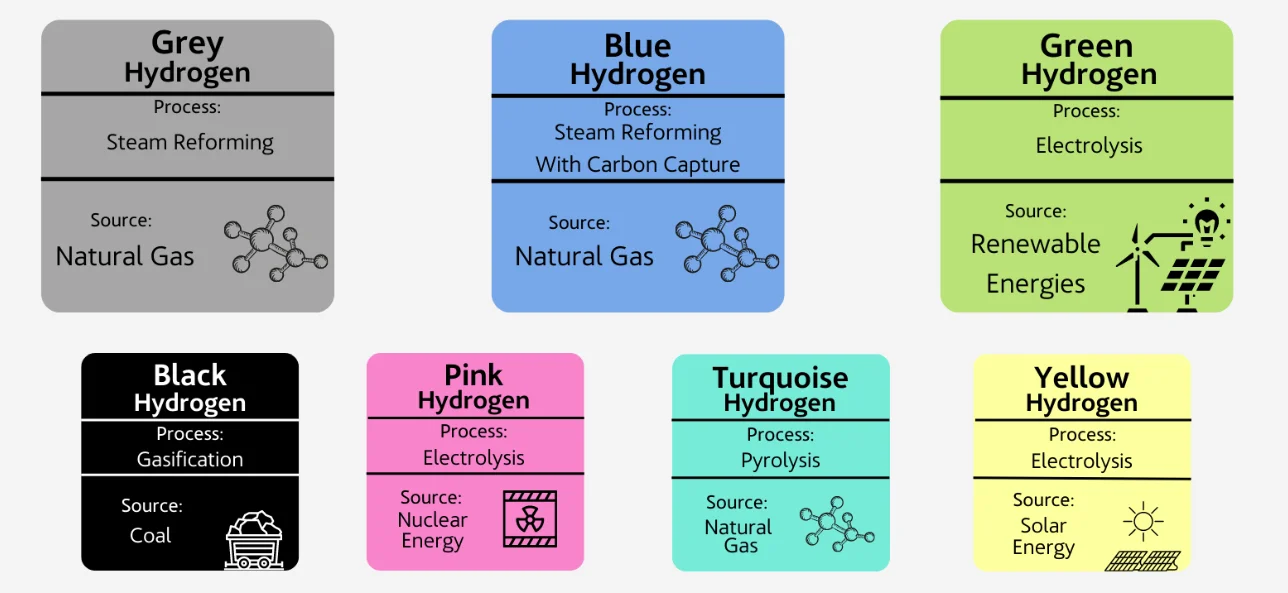

ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) क्या है?

- परिचय: ग्रीन हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से तैयार की जाती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन या जल विद्युत का उपयोग करके जल अणुओं (H₂O) को हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) में विभाजित किया जाता है।

- इसे बायोमास गैसीफिकेशन की प्रक्रिया से भी तैयार किया जा सकता है, जिसमें बायोमास को हाइड्रोजन-समृद्ध गैस में परिवर्तित किया जाता है।

- उत्सर्जन मानक: भारत हाइड्रोजन को "ग्रीन" श्रेणी में वर्गीकृत करता है, यदि इसकी उत्पादन प्रक्रिया से कुल उत्सर्जन उत्पादित 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर 2 किलोग्राम CO₂ समतुल्य से अधिक न हो।

- हाइड्रोजन के अन्य प्रकार

- प्रमुख अनुप्रयोग:

- इस्पात उद्योग नवाचार: कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ाने हेतु लौह न्यूनीकरण और अन्य इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में कार्बन आधारित ईंधन के लिये इस्पात उद्योग में हरित हाइड्रोजन की खोज की जा रही है।

- वर्तमान में इसकी व्यवहार्यता और इस्पात उत्पादन में एकीकरण का परीक्षण करने के लिये पाँच पायलट परियोजनाएँ चल रही हैं।

- सड़क परिवहन: NGHM ने 10 मार्गों पर 37 हाइड्रोजन-संचालित वाहनों (बसों और ट्रकों) से संबंधित पाँच प्रमुख पायलट परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिन्हें 208 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त है।

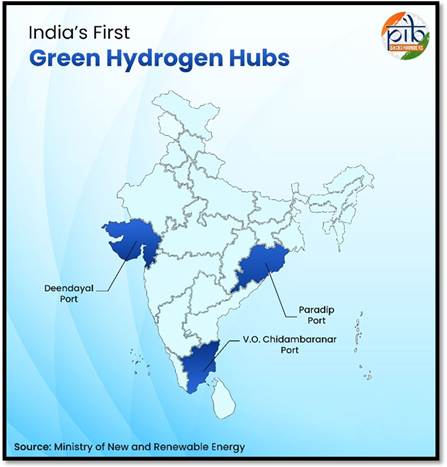

- शिपिंग और समुद्री परिचालन: वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह (₹25 करोड़) और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला में मेगावाट पैमाने पर हरित हाइड्रोजन सुविधा विकसित की जा रही है, ताकि स्वच्छ समुद्री परिचालन को समर्थन दिया जा सके।

- इस्पात उद्योग नवाचार: कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ाने हेतु लौह न्यूनीकरण और अन्य इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में कार्बन आधारित ईंधन के लिये इस्पात उद्योग में हरित हाइड्रोजन की खोज की जा रही है।

- उच्च ऊँचाई गतिशीलता: नवंबर 2024 में, NTPC ने लेह (3,650 मीटर) में विश्व की सबसे अधिक ऊँचाई वाली ग्रीन हाइड्रोजन गतिशीलता परियोजना शुरू की, जिसमें 5 हाइड्रोजन बसें और एक ईंधन स्टेशन शामिल हैं।

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) क्या है?

- NGHM: NGHM का लक्ष्य भारत को स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना, औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मज़बूत करना, जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता घटाना और स्थायित्व व आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करते हुए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

- लक्ष्य:

- वर्ष 2030 तक, मिशन का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन (ग्रीन हाइड्रोजन) उत्पादन के लिये 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना और प्रतिवर्ष 50 MMT ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

- मिशन का लक्ष्य 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश के अवसर प्रदान करना, 6 लाख नौकरियाँ उत्पन्न करना, जीवाश्म ईंधन के आयात को प्रत्येक 1 लाख करोड़ रुपये तक कम करना है तथा इसके अतिरिक्त, मिशन के तहत अब तक 5,600 से अधिक प्रशिक्षुओं को हाइड्रोजन से संबंधित योग्यता के लिये प्रमाणित किया जा चुका है।

- वित्त पोषण: इस मिशन के लिये शुरुआती बजटीय प्रावधान 19,744 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2029–30 तक) रखा गया है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांज़िशन (SIGHT) कार्यक्रम सहित इसके प्रमुख घटकों के लिये धन आवंटन शामिल है।

- वैश्विक साझेदारियाँ:

- यूरोपीय संघ-भारत सहयोग: यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत अपशिष्ट से हाइड्रोजन उत्पादन पर 30 से अधिक संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

- भारत-यूके साझेदारी: फरवरी 2025 में, भारत और यूके ने एक समर्पित मानक साझेदारी कार्यशाला के माध्यम से हाइड्रोजन मानकीकरण पर अपने सहयोग को मज़बूत किया।

- H 2 ग्लोबल के साथ साझेदारी: नवंबर 2024 में, भारत के सौर ऊर्जा निगम (SECI) ने भारतीय हरित हाइड्रोजन के निर्यात के लिये बाज़ार-आधारित तंत्र की सुविधा के लिये H 2 ग्लोबल स्टिफ्टंग (जर्मनी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

- सिंगापुर सहयोग: अक्तूबर 2025 में, सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज ने उत्पादन, भंडारण और निर्यात के लिये एकीकृत हरित हाइड्रोजन और अमोनिया हब विकसित करने के लिये वी.ओ चिदंबरनार और पारादीप पोर्ट प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने हेतु भारत द्वारा की गई प्रमुख पहल क्या हैं?

- SIGHT योजना: SIGHT योजना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोलाइज़रों के विनिर्माण के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य सतत् ऊर्जा की ओर संक्रमण को तीव्र करना है।

- ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास: अक्तूबर 2025 में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने तीन प्रमुख बंदरगाहों को मान्यता दी;

- दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (गुजरात), वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण (तमिलनाडु) और पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण (ओडिशा) को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित किया गया है, जो उत्पादन, उपभोग एवं निर्यात के लिये एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

- ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI): अप्रैल 2025 में शुरू की गई GHCI, हाइड्रोजन को ‘ग्रीन’ के रूप में प्रमाणित करने के लिये एक ढाँचा प्रदान करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से हो और उत्सर्जन मानकों को पूरा करता हो।

- इसका उद्देश्य हाइड्रोजन उत्पादन में पारदर्शिता, अनुरेखण क्षमता (ट्रेसेबिलिटी) और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

- अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा प्रमाणन आवश्यकताएँ: GHCI के तहत, कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई जो सरकारी सब्सिडी प्राप्त करती है या घरेलू बाज़ार में हाइड्रोजन बेचती है, उसे फाइनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) मान्यता और प्रमाणन प्रक्रियाओं की निगरानी करेगा।

- स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप (SHIP): SHIP का उद्देश्य सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि प्रतिस्पर्द्धी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा सके।

- इसमें एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास फंड शामिल है और नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा घरेलू विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने के लिये समूह-आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है।

निष्कर्ष

ग्रीन हाइड्रोजन भारत के भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो कम कार्बन उत्सर्जन वाली, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को गति प्रदान करता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन घरेलू उत्पादन, नवाचार और वैश्विक बाज़ार पहुँच में तेज़ी लाएगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा और भारत को एक स्थायी एवं सुरक्षित भविष्य की ओर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिये तैयार करेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. वर्ष 2070 तक भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता का आकलन कीजिये। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) इस परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकता है? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

- ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) क्या है?

ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसमें जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। यह बायोमास से भी बनाया जा सकता है, बशर्ते उत्सर्जन भारत द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से कम हो। - भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमुख उपयोग क्या हैं?

ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग इस्पात उद्योग में आयरन रिडक्शन के लिये, सड़क परिवहन में हाइड्रोजन-चालित वाहनों के लिये, शिपिंग एवं समुद्री संचालन में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च-ऊँचाई गतिशीलता परियोजनाओं में किया जा रहा है, जैसे लेह में हाइड्रोजन-चालित बसें। - राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के लक्ष्य क्या हैं?

NGHM का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिये 125 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना, प्रतिवर्ष 50 MMT ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना, ₹8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 6 लाख रोज़गार सृजित करना है। - भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिये कौन-सी पहलें की हैं?

प्रमुख पहलों में इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण के लिये SIGHT योजना, प्रमुख बंदरगाहों पर ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिये स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप (SHIP) शामिल हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिये: (2023)

- उर्वरक संयंत्र

- तेलशोधक कारखाने

- इस्पात संयंत्र

उपर्युक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

प्रश्न. हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

- इसे आंतरिक दहन के लिये ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है।

- इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिये ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

- इसे वाहन चालन के लिये हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

प्रश्न. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन "निकास" के रूप में निम्नलिखित में से एक का उत्पादन करते हैं (2010)

(a) NH3

(b) CH4

(c) H2O

(d) H2O2

उत्तर: (c)