ग्रेट निकोबार परियोजना के EIA में भूकंप के जोखिम का आकलन

प्रिलिम्स के लिये:ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, लेदरबैक समुद्री कछुए, गैलाथिया बे वन्यजीव अभयारण्य, शोम्पेन जनजाति, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)। मेन्स के लिये:ग्रेट निकोबार द्वीप (जीएनआई) परियोजना और इसका महत्त्व, GNIP से जुड़ी चिंताएँ, इन चिंताओं को दूर करने के लिये आवश्यक कदम। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

प्रस्तावित ₹72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (GNIP) को लेकर चिंताएँ सामने आई हैं, विशेष रूप से IIT-कानपुर की एक रिपोर्ट में इस क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता (Seismic Vulnerability) और सुनामी जोखिमों को रेखांकित किया गया है। यह क्षेत्र उच्च भूकंपीय क्षेत्र (High Seismic Zone) में स्थित है जो वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी से प्रभावित हो चुका है।

IIT-कानपुर की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, जिन्होंने द्वीप परियोजना की कमज़ोरियों को उजागर किया है?

- भविष्य में मेगा भूकंप की संभावनाएँ: रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 9 या उससे अधिक तीव्रता वाले मेगा भूकंप की पुनरावृत्ति अवधि (Return Period) लगभग 420–750 वर्ष है। वहीं, 7.5 से अधिक तीव्रता वाले बड़े भूकंपों के लिये यह अवधि 80–120 वर्ष बताई गई है, जो इस क्षेत्र की उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता को दर्शाता है।

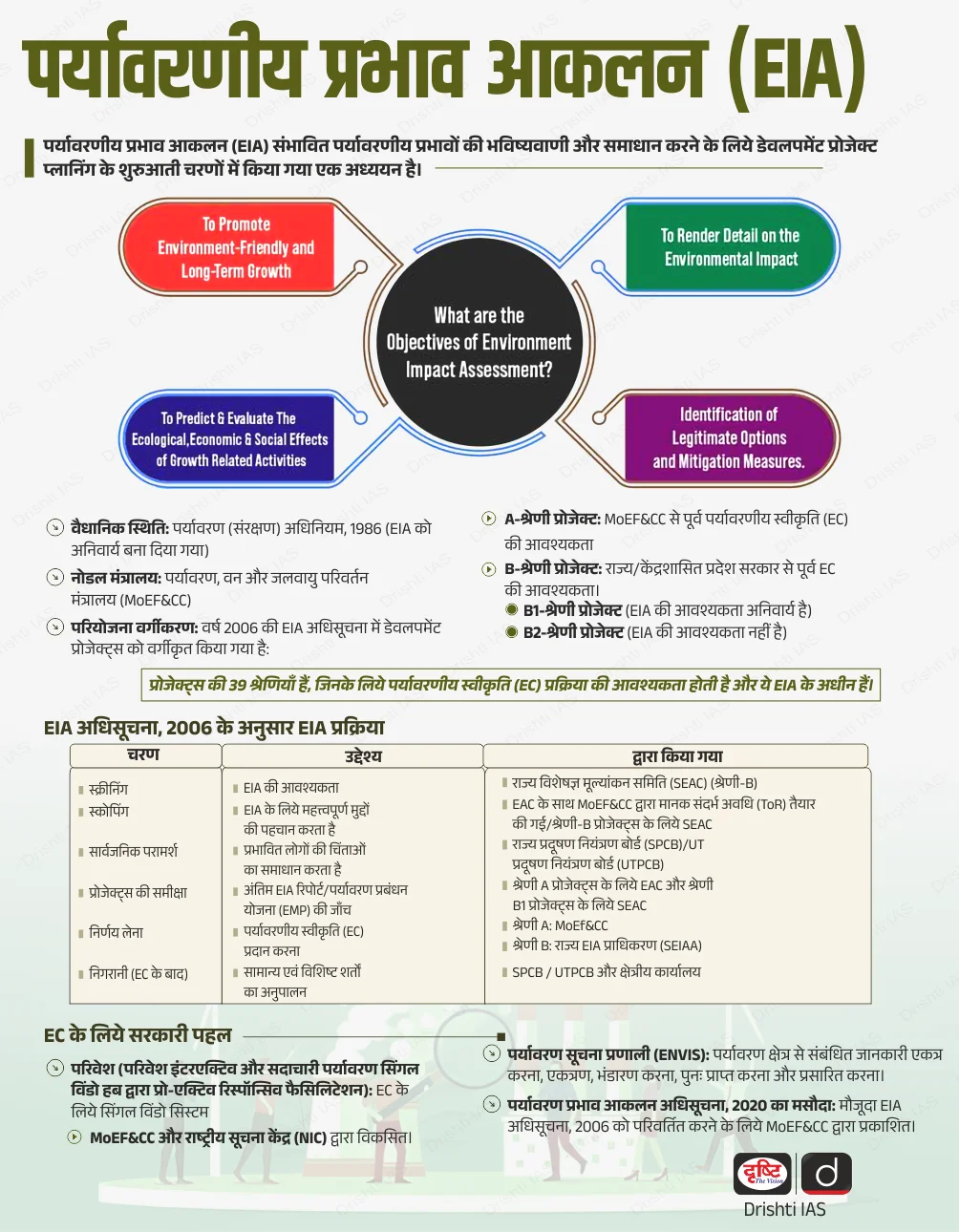

- इसके विपरीत, परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) रिपोर्ट में 2004 जैसी मेगा भूकंप की संभावना को "कम" बताया गया है, जो वास्तविक जोखिमों को कम करके आँकने का संकेत देता है।

- अतीत की सुनामियों के भू-वैज्ञानिक साक्ष्य: दक्षिण अंडमान के बडाबालू तट (Badabalu Beach) से प्राप्त सैडिमेंट एनालिसिस से पता चलता है कि पिछले 8,000 वर्षों में कम-से-कम 7 बड़ी सुनामी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं। यह क्षेत्र की लंबी भूकंपीय और सुनामी गतिविधियों की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है।

- स्थान-विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता: रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि निकोबार द्वीप समूह, विशेषकर कार निकोबार (Car Nicobar) और कैंपबेल बे (Campbell Bay) जैसे क्षेत्रों में स्थल-विशिष्ट भूकंपी तथा सुनामी अध्ययन अनिवार्य रूप से किये जाने चाहिये, जहाँ ऐसे आकलनों का अभाव है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना क्या है?

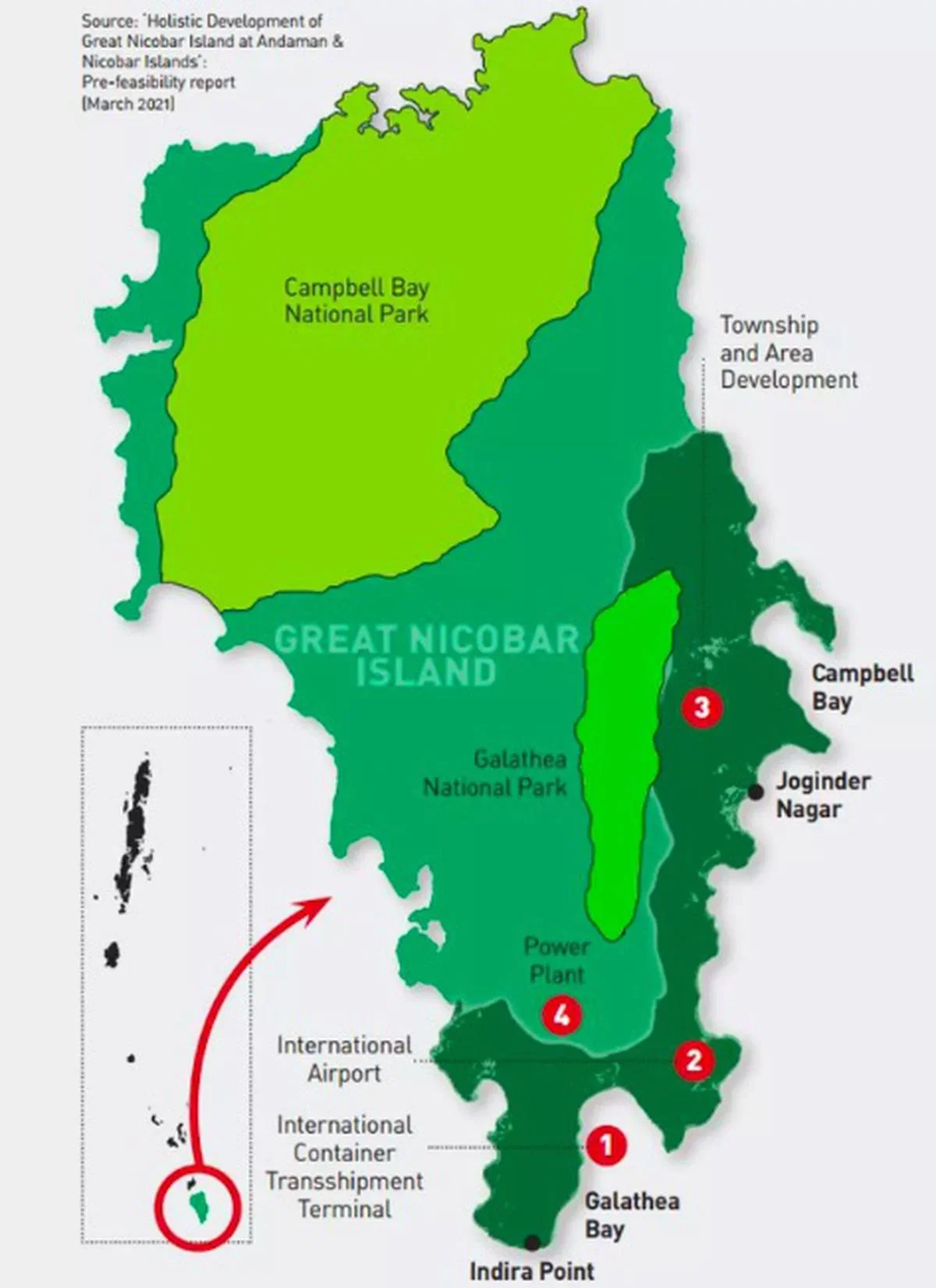

- ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना (GNIP) की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। यह एक महत्त्वाकांक्षी आधारभूत संरचनात्मक परियोजना है, जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप पर लागू किया जाना है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।

- यह परियोजना नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत गैलाथिया की खाड़ी (Galathea Bay) में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (नव-निर्मित हवाई अड्डा), ग्रीनफील्ड टाउनशिप (नव-निर्मित नगर), पर्यटन परियोजना तथा एक गैस-आधारित विद्युत संयंत्र आदि बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।

- इस परियोजना का कार्यान्वयन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) द्वारा किया जा रहा है। यह स्थल मलक्का जलडमरूमध्य के समीप रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थिति में स्थित है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक प्रमुख समुद्री मार्ग है।

महत्त्व:

- रणनीतिक महत्त्व:

- निकोबार द्वीप की स्थिति मलक्का, सुंडा एवं लोम्बोक जलडमरूमध्य के समीप होने के कारण भारत को वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े प्रमुख समुद्री मार्गों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। यह भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" (2014) एवं QUAD समूह की इंडो-पैसिफिक रणनीति के अनुरूप है।

- प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, रक्षा तैनाती को मज़बूती प्रदान करेगा, जिससे भारत की क्षमता, विशेषकर चीन की नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी और क्षेत्रीय सुरक्षा (Regional Security) को सुदृढ़ करने में वृद्धि होगी।

- आर्थिक महत्त्व: प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) का उद्देश्य भारत की सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करना है।

- यह समुद्री भारत विज़न 2030 और अमृत काल विज़न 2047 का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति के साथ संरेखित है।

- निकोबार द्वीप की स्थिति मलक्का, सुंडा एवं लोम्बोक जलडमरूमध्य के समीप होने के कारण भारत को वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े प्रमुख समुद्री मार्गों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। यह भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" (2014) एवं QUAD समूह की इंडो-पैसिफिक रणनीति के अनुरूप है।

ग्रेट निकोबार द्वीप

- ग्रेट निकोबार द्वीप समूह: ग्रेट निकोबार द्वीप निकोबार समूह का दक्षिणतम तथा सबसे बड़ा द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। यह द्वीप घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से आच्छादित है।

- इंदिरा पॉइंट (Indira Point), जो भारत का दक्षिणतम भू-बिंदु है, इसी द्वीप पर स्थित है।

- भौगोलिक विभाजन: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुल 836 द्वीपों, द्वीपिकाओं तथा चट्टानों से मिलकर बना है। इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:

- अंडमान द्वीपसमूह (उत्तरी भाग)

- निकोबार द्वीपसमूह (दक्षिणी भाग)

इन दोनों के बीच 10 डिग्री चैनल नामक समुद्री जलडमरूमध्य स्थित है, जिसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है।

- पारिस्थितिक महत्त्व: ग्रेट निकोबार द्वीप पारिस्थितिकीय रूप से अत्यंत समृद्ध है जिसमें अनेक संरक्षित क्षेत्र जैसे कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान (Campbell Bay National Park), गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान (Galathea National Park), ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिज़र्व (जिसे UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है) स्थित हैं।

- जनजातियाँ: यह द्वीप कुछ प्रमुख आदिवासी समुदायों (Indigenous Tribes) का निवास स्थान है, जिनमें शोम्पेन, ओंगे (Onge), अंडमानी (Andamanese), निकोबारी (Nicobarese) शामिल हैं।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

- पर्यावरणीय चिंताएँ:

- व्यापक वनों की कटाई: इस परियोजना के तहत 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को काटा जाएगा, जिससे जैवविविधता की भारी क्षति होगी। वास्तविक वृक्षों की कटाई संभवतः 10 मिलियन से अधिक हो सकती है, जो प्रारंभिक अनुमानित आँकड़े 8.65-9.64 लाख से कहीं अधिक है।

- वन्यजीवों का व्यवधान: यह परियोजना गैलाथिया बे वन्यजीव अभयारण्य में रहने वाले लेदरबैक समुद्री कछुओं के आवास को खतरे में डालती है। इस अभयारण्य को वर्ष 1997 में इन कछुओं के संरक्षण के लिये अधिसूचित किया गया था, लेकिन वर्ष 2021 में बंदरगाह निर्माण के लिये इसे अधिसूचना से बाहर कर दिया गया, जोकि भारत के मरीन टर्टल एक्शन प्लान (2021) के उद्देश्यों के विरुद्ध है।

- समुद्र तट को तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ 1A) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जहाँ जहाज़ की मरम्मत और अन्य औद्योगिक गतिविधियाँ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।

- प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी समस्याएँ: निकोबार के अद्वितीय वनों को हटाने के बदले में हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण किया जा रहा है, जो नष्ट हुई जैवविविधता की पुनरावृत्ति करने में असफल है।

- भू-वैज्ञानिक चिंताएँ: द्वीप के तृतीयक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल की परतें ज्वालामुखीय चट्टानों के ऊपर स्थित हैं, जो भूकंप के दौरान कंपन को बढ़ा देती हैं तथा द्रवीकरण (Liquefaction) की संभावना को भी अधिक कर देती हैं।

- कानूनी चिंताएँ: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शेखर सिंह आयोग (2002) ने जनजातीय संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों में वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की थी, साथ ही यह नियम भी सुझाया था कि वृक्ष काटने से पहले वनीकरण किया जाए लेकिन वर्तमान में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।

- परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उचित ठहराया गया है, विवादास्पद है क्योंकि इसमें पर्याप्त परामर्श और पारदर्शिता का अभाव रहा है। साथ ही, यह परियोजना शोम्पेन जनजाति की वन-आधारित आजीविका को खतरे में डालकर उनके अस्तित्व को भी गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है।

नोट: तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना 2019 के अंतर्गत CRZ 1A उन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों को शामिल करता है, जैसे- कोरल रीफ, जो जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- पारिस्थितिक अखंडता की सुरक्षा: महत्त्वपूर्ण आवासों की पहचान हेतु एक व्यापक जैवविविधता मूल्यांकन किया जाए और बुनियादी अवसरंचना के विकास के लिये वैकल्पिक स्थलों की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए, ताकि पर्यावरणीय कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके।

- इसके अतिरिक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षतिग्रस्त वनों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी जाए ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके।

- स्वदेशी अधिकारों और समावेशन को सुनिश्चित करना: शोम्पेन और निकोबारी जैसे स्वदेशी समुदायों के विस्थापन को न्यूनतम किया जाएँ, उन्हें उचित मुआवज़ा, आजीविका सहायता तथा कौशल विकास प्रदान किया जाएँ। साथ ही, समावेशी और सहभागी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु एक सामुदायिक परिषद (Community Council) की स्थापना की जानी चाहिये।

- संस्थानिक पारदर्शिता को सुदृढ़ करना: परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा उपायों के पालन, पारदर्शिता बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरणविदों, स्थानीय प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र निगरानी निकाय की स्थापना करना।

- सतत् और सहनशील संसाधन उपयोग: जल, खाद्य और ऊर्जा संसाधनों के सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देना, साथ ही जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसरंचना को सुदृढ़ करना और इस क्षेत्र की आपदा तैयारी क्षमता को बढ़ाना, ताकि भविष्योन्मुखी संवेदनशीलताओं को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना, यद्यपि रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, फिर भी इसे गंभीर पारिस्थितिक और भूकंपीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसलिये एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें कठोर वैज्ञानिक मूल्यांकन, जैवविविधता की सुरक्षा, जनजातीय अधिकारों का सम्मान और आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी अवसरंचना को शामिल किया जाएँ। सतत् विकास की प्रक्रिया में दीर्घकालिक पर्यावरणीय सुरक्षा को आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों के समान प्राथमिकता दी जानी चाहिये, ताकि इस संवेदनशील द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति से बचाया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के रणनीतिक और पर्यावरणीय निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. द्वीपों के निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म 'दस डिग्री चैनल' द्वारा एक-दूसरे से अलग किया जाता है? (2014) (a) अंडमान और निकोबार उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. परियोजना 'मौसम' को भारत सरकार की अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों की सुदृढ़ करने की एक अद्वितीय विदेश नीति पहल माना जाता है। क्या इस परियोजना का एक रणनीतिक आयाम है? चर्चा कीजिये। (2015) |

UNFCCC में सुधार की मांग

प्रिलिम्स के लिये:UNFCCC, जैवविविधता पर कन्वेंशन, हरित जलवायु कोष, क्योटो प्रोटोकॉल, अनुकूलन और शमन मेन्स के लिये:वैश्विक जलवायु शासन में UNFCCC की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संस्थानों के लिये संरचनात्मक सुधार प्रस्ताव |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

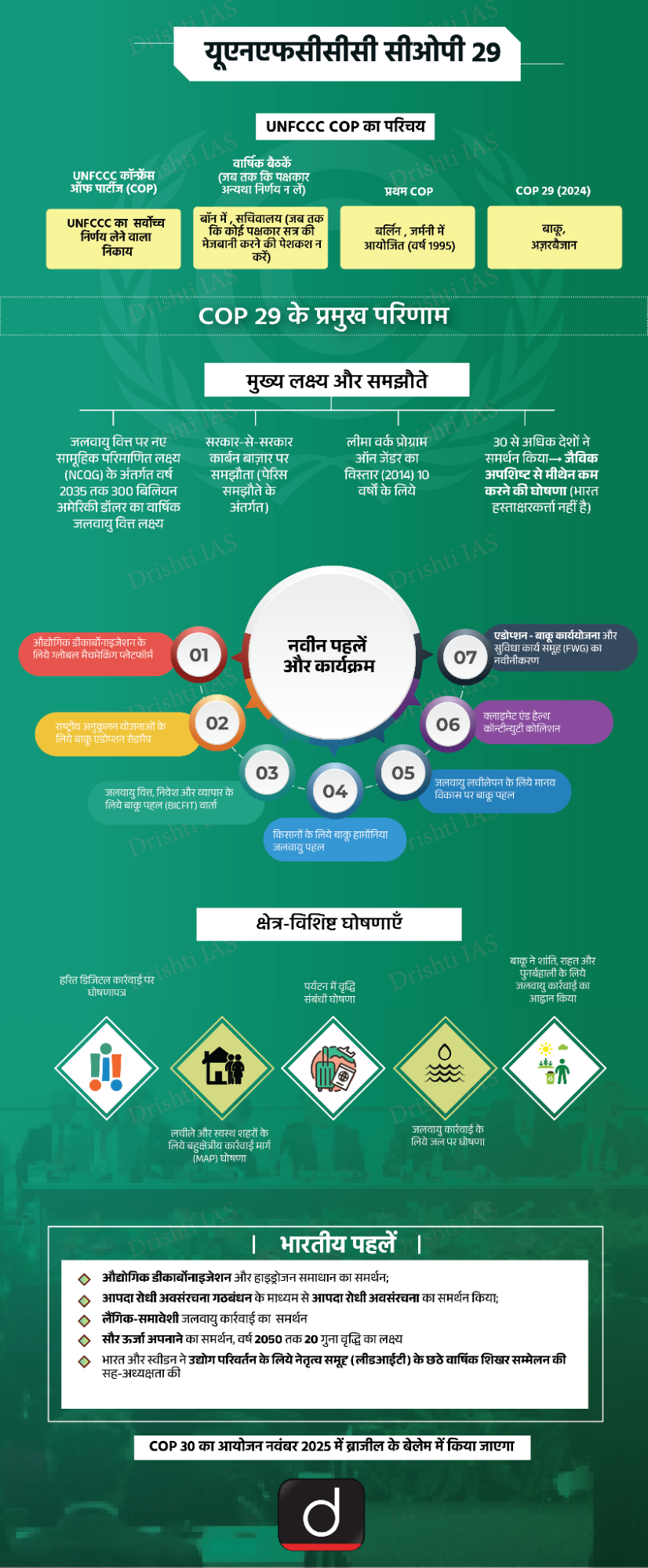

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) प्रक्रिया में सुधार के लिये एक बार फिर नवीन प्रयास शुरू हुआ है, जिसे वर्ष 2025 में ब्राज़ील में होने वाले 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP-30) से पहले गति मिली है। हालाँकि इसके कमज़ोर कार्यान्वयन, अपर्याप्त वित्तपोषण और प्रक्रियागत अक्षमताओं को लेकर चिंताएँ हैं।

- हालाँकि वर्ष 2025 के बॉन सम्मेलन में इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई।

UNFCCC प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- प्रभावशीलता का अभाव: दशकों से चल रही वार्ताओं के बावजूद, वैश्विक उत्सर्जन निरंतर बढ़ रहा है और यह प्रक्रिया 1.5°C तक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई प्रदान करने में असफल रही है।

- स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ: पेरिस समझौता मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) पर आधारित है, जो विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं और प्रायः वैज्ञानिक सिफारिशों से कमज़ोर साबित होते हैं।

- मई 2025 तक केवल 21 देशों (लगभग 11%) ने ही अपने 2035 के NDC प्रस्तुत किये हैं, जिससे ब्राज़ील में होने वाले COP30 से पहले चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- जो NDC प्रस्तुत किये गए हैं, उनमें से भी कई में विश्वसनीय क्रियान्वयन योजनाओं का अभाव है (अर्थात् वे दस्तावेज़ों पर तो महत्त्वाकांक्षी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अस्पष्ट या वित्तीय रूप से अपर्याप्त हैं)।

- सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया: UNFCCC के तहत प्रत्येक निर्णय पर सभी पक्षकार देशों की सहमति आवश्यक होती है, जिससे प्रत्येक देश को प्रभावी वीटो शक्ति मिल जाती है।

- यह प्रायः सहमति प्राप्त करने के लिये कमज़ोर समझौतों की ओर ले जाता है।

- नागरिक समाज समूहों ने यह मांग की है कि जब सर्वसम्मति संभव न हो, तब बहुमत आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन यह प्रस्ताव अभी भी विवादास्पद बना हुआ है।

- असमानता और जलवायु न्याय संबंधी चिंताएँ: छोटे द्वीपीय राज्योंऔर कम विकसित देशों को प्रायः निर्णय प्रक्रिया में नज़रअंदाज़ किया जाता है और उनके जलवायु न्याय व अनुकूलन वित्तीय सहायता की मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।

- विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं तथा उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को पूरा न करने से अविश्वास और गहरा हो गया है।

- वैश्विक उत्सर्जन में 1% से भी कम योगदान देने के बावजूद छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) को गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है।

- 2°C तापमान वृद्धि के परिदृश्य में, चरम मौसम घटनाओं से वार्षिक क्षति का आँकड़ा वर्ष 2050 तक 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।

- विश्वसनीयता और राजनीतिक इच्छाशक्ति: संयुक्त राज्य अमेरिका का पेरिस समझौते से बाहर होना UNFCCC की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।

- क्रियान्वयन में कमियाँ: क्योटो प्रोटोकॉल में गंभीर कमियाँ रहीं, क्योंकि इसमें चीन और भारत जैसे विकासशील देशों को छूट दी गई, जिससे वैश्विक उत्सर्जन में कटौती के प्रयास कमज़ोर हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक उत्सर्जन में वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 2012 तक 44% की वृद्धि दर्ज की गई।

- पेरिस समझौता, यद्यपि अधिक समावेशी है, लेकिन इसमें लागू करने योग्य समय-सीमा का अभाव है।

- लॉस एंड डैमेज फंड, जिसे संवेदनशील देशों को समर्थन देने के लिये बनाया गया था, अब भी वित्तीय कमी से जूझ रहा है, क्योंकि विकसित देश दायित्व स्वीकार करने में अनिच्छा दिखा रहे हैं।

- COP28 (दुबई) में भी जलवायु वित्तीय अंतर को कम करने के लिये कोई स्पष्ट समय-सीमा, बाध्यकारी निर्देश या लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएँ निर्धारित नहीं की गई थी।

- जीवाश्म ईंधन का प्रभाव: COP28 वह पहला समझौता था जिसमें जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने की आवश्यकता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। हालाँकि दुबई तथा बाकू जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर देशों में COP बैठकों का आयोजन हितों के टकराव और ग्रीनवॉशिंग को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

- प्रवर्तन तंत्र की कमी: देशों द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने पर कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, जिससे जवाबदेही कमज़ोर पड़ती है और प्रणाली में विश्वास भी कम होने लगता है।

UNFCCC क्या है?

- परिचय: UNFCCC को वर्ष 1992 के रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था और यह 21 मार्च, 1994 को लागू हुआ।

- वर्तमान में इस कन्वेंशन के 198 पक्षकार (Parties) हैं, जिससे यह लगभग सार्वभौमिक सदस्यता वाला समझौता बन गया है।

- UNFCCC, जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD) और मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) के साथ तीन रियो कन्वेंशनों में से एक है।

- ये तीनों कन्वेंशन आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं तथा वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये संयुक्त समन्वय समूह (Joint Liaison Group) द्वारा सहयोग और समन्वय को सुनिश्चित किया जाता है।

- उद्देश्य: वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके।

- मूल सिद्धांत:

- साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियाँ (CBDR): विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन में अधिक योगदान दिया है, इसलिये उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उत्सर्जन को कम करने में नेतृत्व करें और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करें।

- समता: यह सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक देश की क्षमताएँ और ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग होती हैं तथा उन्हें उसी के अनुसार उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिये।

- संस्थागत संरचना:

- COP: यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।

- सहायक निकाय (Subsidiary Bodies): इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह हेतु सहायक निकाय (SBSTA) और कार्यान्वयन हेतु सहायक निकाय (SBI) शामिल हैं।

- सचिवालय (Secretariat): इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। यह कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है।

- ग्लोबल इनोवेशन हब: यह वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य कम उत्सर्जन और जलवायु-अनुकूल भविष्य के लिये परिवर्तनकारी नवाचारों को बढ़ावा देना है।

- मुख्य कार्य:

- वार्ता मंच: यह हर वर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP) का आयोजन करता है, जहाँ देश जलवायु समझौतों पर चर्चा करते हैं और प्रगति की समीक्षा करते हैं।

- निगरानी और रिपोर्टिंग: यह देशों से अपेक्षा करता है कि वे नियमित रूप से अपने उत्सर्जन और जलवायु संबंधी कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

- वित्तीय एवं तकनीकी सहायता: यह हरित जलवायु कोष जैसे तंत्रों के माध्यम से विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

- UNFCCC के अंतर्गत प्रमुख समझौते:

- क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे वर्ष 1997 में अपनाया गया, अब तक का एकमात्र वैश्विक समझौता है जिसमें विकसित देशों के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। इसका उद्देश्य था कि वर्ष 2012 तक उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर से 5% कम किया जाएँ।

- पेरिस समझौते (2015) के तहत देशों ने यह सहमति जताई कि वे स्वैच्छिक जलवायु कार्रवाई योजनाएँ प्रस्तुत करेंगे ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे और आदर्श रूप से 1.5°C तक सीमित किया जा सके।

- भारत ने वर्ष 2002 में इसे अनुमोदित किया। यह "साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों" के सिद्धांत पर आधारित है।

UNFCCC प्रक्रिया की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये कौन-से सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- बहुमत-आधारित निर्णय लेने का प्रस्ताव: यदि एक निर्धारित समयावधि के भीतर सहमति नहीं बनती है, तो बहुमत आधारित मतदान की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे कुछ सदस्य देशों द्वारा अनावश्यक बाधात्मक स्थिति से बचा जा सकेगा और अधिक महत्त्वाकांक्षी तथा प्रभावी निर्णयों को साकार किया जा सकेगा।

- NDC कार्यान्वयन की स्वतंत्र समीक्षा का अधिदेश: UNFCCC के तहत एक स्वतंत्र तकनीकी निकाय की स्थापना की जानी चाहिये, जो एनडीसी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करे, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करे और कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले देशों की पहचान सार्वजनिक रूप से करे।

- यह व्यवस्था प्रक्रिया में प्रतिष्ठा-आधारित उत्तरदायित्व और तकनीकी सख्ती सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

- जलवायु वित्त की पहुँच को पारदर्शिता और प्रभावशीलता से जोड़ना: ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धन के आवंटन को पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र और अनुकूलन व शमन प्रयासों में प्राप्त मापनीय प्रगति के साथ जोड़ा जाना चाहिये।

- ये सुधार UNFCCC प्रक्रिया में संरचनात्मक अक्षमताओं और राजनीतिक बाधाओं को दूर करते हैं एवं यदि इन्हें क्रियान्वित किया जाए तो इसकी विश्वसनीयता, समानता तथा प्रभावशीलता में काफी सुधार हो सकता है।

- जलवायु चर्चा की मानवीय पुनर्संरचना: जलवायु वार्ताओं को एक ऐसे ढाँचे की ओर निर्देशित करना चाहिये जो मानवीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता हो और जिसमें आवास, पोषण, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कम कार्बन विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए।

- UNFCCC के ग्लोबल इनोवेशन हब द्वारा समर्थित यह दृष्टिकोण जलवायु कार्रवाई को विकासात्मक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ढालता है और विकासशील देशों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सहायक बनता है।

- विस्तृत एजेंडों और लंबे वक्तव्यों के कारण वार्ताओं में व्यवधान उत्पन्न होता है। यदि एजेंडा बिंदुओं को सुव्यवस्थित किया जाए, प्रतिनिधिमंडलों के आकार को सीमित किया जाए और बोलने की अवधि पर नियंत्रण रखा जाए, तो UNFCCC प्रक्रिया की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

UNFCCC सुधारों से जुड़े प्रस्ताव, विकासशील देशों और नागरिक समाज समूहों के बीच बढ़ते असंतोष और अविश्वास को उजागर करते हैं। यह स्पष्ट संकेत हैं कि अब अधिक प्रभावशीलता, पारदर्शिता और पर्याप्त जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता है। इन चिंताओं के समाधान हेतु COP30 एक निर्णायक मंच के रूप में उभरता है। प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से UNFCCC प्रक्रिया को सशक्त बनाना वैश्विक सहयोग और उत्तरदायित्व को मज़बूती देगा, जो जलवायु संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये अत्यंत आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: लगभग सार्वभौमिक भागीदारी के बावजूद, UNFCCC को इसकी सीमित प्रभावशीलता और न्यायसंगत प्रतिक्रिया की कमी के कारण लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी संस्थागत और संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण कर यह सुझाव दीजिये कि इसे जलवायु आपातकाल की तीव्रता के अनुरूप अधिक उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनाने के लिये कौन-से सुधार किये जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) |

भारत-अर्जेंटीना संबंध

प्रिलिम्स के लिये:17वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, लिथियम, भारत–अर्जेंटीना लिथियम साझेदारी, मुक्त व्यापार समझौता,अर्जेंटीना, भारत-अर्जेंटीना व्यापार परिषद (IABC), भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA), मेन्स के लिये:भारत-अर्जेंटीना संबंध, लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंध: संभावनाएँ और चुनौतियाँ |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने 75 वर्ष के राजनयिक संबंधों और 5 वर्ष की सामरिक साझेदारी के उपलक्ष्य में 57 वर्षों में पहली बार अर्जेंटीना का दौरा किया।

- भारत की बढ़ती वैश्विक प्रमुखता और द्विपक्षीय संबंधों की मज़बूती को मान्यता देते हुए उन्हें " ब्यूनस आयर्स शहर" से सम्मानित किया गया।

अर्जेंटीना:

- राजधानी: ब्यूनस आयर्स

- स्थान: दक्षिणी दक्षिण अमेरिका, विश्व स्तर पर 8वाँ सबसे बड़ा देश (क्षेत्रवार) और दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा देश (ब्राज़ील के बाद)।

- इसकी सीमा चिली (पश्चिम/दक्षिण), बोलीविया तथा पैराग्वे (उत्तर), ब्राज़ील (उत्तरपूर्व), उरुग्वे और अटलांटिक महासागर (पूर्व) से लगती है।

- स्थलाकृति: 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित, एंडी पर्वत (सबसे ऊँची चोटी सेरो एकॉनकागुआ के साथ), उत्तरी क्षेत्र, पम्पास (कृषि हृदयभूमि) और पैटागोनिया (दक्षिण)।

- अर्थव्यवस्था: संसाधन संपन्न, कुशल कार्यबल के साथ औद्योगिक अर्थव्यवस्था, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा: मुख्य बिंदु

- सामरिक और आर्थिक जुड़ाव: भारत और अर्जेंटीना ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिये भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

- फोकस क्षेत्रों में व्यापार विविधीकरण, प्राथमिक वस्तुओं पर निर्भरता कम करना और उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना शामिल है।

- ऊर्जा सुरक्षा और महत्त्वपूर्ण खनिज सहयोग: दोनों राष्ट्रों ने अर्जेंटीना के दूसरे सबसे बड़े शेल गैस और चौथे सबसे बड़े शेल तेल भंडार का लाभ उठाते हुए शेल ऊर्जा सहयोग के लिये प्रतिबद्धता जताई।

- भारत ने अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ONGC विदेश और अर्जेंटीना की सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी YPF के तहत तेल एवं गैस सहयोग बढ़ाने में भी रुचि दिखाई।

- रक्षा एवं डिजिटल सहयोग: भारत और अर्जेंटीना ने सह-विकास और तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा UPI, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य जैसे भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को अपनाने का विस्तार करने, रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

- साझा लोकतांत्रिक मूल्य और सॉफ्ट पावर कूटनीति: दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- प्रधानमंत्री द्वारा जनरल सैन मार्टिन (अर्जेंटीना के राजनेता और राष्ट्रीय नायक) की प्रतिमा का दौरा, दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों और लैटिन अमेरिका में भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का प्रतीक है।

भारत और अर्जेंटीना के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं?

- राजनीतिक संबंध: भारत ने वर्ष 1949 में ब्यूनस आयर्स में अपना दूतावास स्थापित किया, वहीं अर्जेंटीना ने वर्ष 2009 में मुंबई में अपना महावाणिज्य दूतावास खोलकर द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी।

- वर्ष 2024 में भारत और अर्जेंटीना ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ मनाई। फरवरी 2019 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक विस्तारित किया गया, जिससे सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए।

- भारत और अर्जेंटीना के बीच मज़बूत लोकतांत्रिक संबंध हैं जो साझा मूल्यों एवं आपसी सम्मान पर आधारित हैं।

- आर्थिक सहयोग: वर्ष 2024 में भारत और अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें वर्ष 2025 में 53.9% की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है। भारत, अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने में भारत-अर्जेंटीना व्यापार परिषद (IABC) एक महत्त्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभा रही है।

- भारत से प्रमुख निर्यात: पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि रसायन, वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स

- भारत में प्रमुख आयात: सोयाबीन तेल, चमड़ा और अनाज।

- भारत-मर्कोसुर PTA भारत और मर्कोसुर ब्लॉक (1991 में स्थापित एक लैटिन अमेरिकी व्यापार ब्लॉक) के बीच वर्ष 2004 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2009 से लागू एक व्यापार समझौता है।

- यह पहल द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुछ प्रमुख वस्तुओं पर टैरिफ रियायतें प्रदान करती है और भारत-अर्जेंटीना के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो आगे चलकर संभावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

- ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिज: लिथियम त्रिभुज का हिस्सा अर्जेंटीना, भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण लिथियम, ताँबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों की आपूर्ति करता है।

- भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी काबिल ने अर्जेंटीना में रणनीतिक लिथियम अन्वेषण और खनन अधिकार प्राप्त किये हैं। यह पहल भारत की संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये विदेशी निर्भरता को भी कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों में एचएएल-अर्जेंटीना वायु सेना सहयोग (रक्षा) और हेवी वाटर बोर्ड-न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक कंपनी साझेदारी (परमाणु ऊर्जा) शामिल हैं।

- तकनीकी और विकास सहयोग: भारत ने ITEC छात्रवृत्ति, ICCR कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से अर्जेंटीना के साथ विकास सहयोग को मज़बूत किया है।

- सी-डैक के सहयोग से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हर्लिंगम में स्थापित भारत-अर्जेंटीना IT उत्कृष्टता केंद्र (IA-CEIT) कौशल विकास को बढ़ावा देता है।

- अर्जेंटीना ने इसरो के उन्नति कार्यक्रम और IIT कानपुर में अंतरिक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया है।

- सांस्कृतिक एवं मूल्य-आधारित संबंध: भारत और अर्जेंटीना के बीच मज़बूत सांस्कृतिक जुड़ाव तथा समान लोकतांत्रिक मूल्यों की साझेदारी है, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को साझा प्रयासों एवं आपसी सहयोग के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाती है।

- अर्जेंटीना में भारतीय सांस्कृतिक संस्थानों (आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन आदि) की मज़बूत उपस्थिति है।

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY), आयुर्वेद दिवस और गांधी@150 जैसे आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं।

- टैगोर@160 जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से साहित्यिक और बौद्धिक संबंधों को भी मनाया गया।

नोट:

- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1968 में अपने दक्षिण अमेरिका दौरे के दौरान अर्जेंटीना का दौरा किया और वहाँ की प्रसिद्ध बौद्धिक लेखिका विक्टोरिया ओकाम्पो से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वभारती विश्वविद्यालय की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई।

- रवींद्रनाथ टैगोर वर्ष 1924 में पेरू की यात्रा के दौरान ब्यूनस आयर्स में बीमार पड़ गए थे और उनका स्वागत अर्जेंटीना की बौद्धिक लेखिका विक्टोरिया ओकाम्पो ने किया था।

- उन्होंने 'पूरबी' की रचना की और उसे उन्हें समर्पित किया।

- इस मुलाकात से एक स्थायी सांस्कृतिक बंधन स्थापित हुआ और ओकाम्पो ने अपनी पत्रिका सुर के माध्यम से भारतीय विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे अर्जेंटीना की भारतीय संगीत, नृत्य, योग तथा अध्यात्म में रुचि और गहरी हुई।

भारत और लैटिन अमेरिका के बीच हालिया वर्षों में संबंध किस प्रकार विकसित हुए?

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत लैटिन-अमेरिका के साथ लंबे समय से सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से जुड़ा रहा है, जिसका प्रमाण पांडुरंग खानखोजे जैसी हस्तियों से मिलता है, जिन्होंने मैक्सिको में कृषि क्षेत्र में योगदान दिया और एम.एन. रॉय जैसे विचारकों से, जो भारतीय एवं मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना से जुड़े रहे।

- वर्ष 1961 में प्रधानमंत्री नेहरू की मैक्सिको यात्रा और वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा आठ लैटिन अमेरिकी तथा कैरेबियाई (LAC) देशों की यात्रा ने भारत एवं LAC देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप प्रदान किया, जिससे इन संबंधों की कूटनीतिक आधारशिला रखी गई।

- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (ब्राज़ील, 2014) में भारत की भागीदारी ने इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुँच का पुनर्निर्माण भी किया।

- भारत ने वर्ष 1997 में 'फोकस एलएसी' कार्यक्रम की शुरुआत की और द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सात लैटिन अमेरिकी तथा कैरेबियाई (LAC) देशों के साथ व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

- अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य:

- व्यापार आँकड़े: भारत-एलएसी व्यापार वर्ष 2023 में 43.2 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँच गया और वर्ष 2027 तक 100 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- व्यापारिक साझेदार: ब्राज़ील (शीर्ष), मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना।

- रणनीतिक आर्थिक अनुकूलता: लैटिन अमेरिका को भारत के लिये एक "गोल्डीलॉक्स ज़ोन" के रूप में माना जाता है, जो एक ओर अमेरिका और यूरोप जैसे सख्त नियमों वाले बाज़ारों एवं दूसरी ओर अफ्रीकी बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा की अपेक्षाकृत कम तीव्रता के बीच संतुलित अवसर प्रदान करता है।

- PTA पर हस्ताक्षर: भारत ने चिली और मर्कोसुर समूह के साथ अधिमान्य व्यापार समझौतों (PTA) पर हस्ताक्षर किये हैं, जबकि मर्कोसुर अब एक एकीकृत साझा बाज़ार की दिशा में अग्रसर है।

- राजनीतिक और व्यावसायिक सहयोग: लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र (LAC) की विदेश नीति दृष्टिकोण में एक नई सक्रियता तथा पुनर्संयोजन देखा जा रहा है।

- अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य की पहली आधिकारिक यात्रा की।

- ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका में भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहा है, जो ब्रिक्स, IBSA (भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका) और जी-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय तथा घनिष्ठ सहयोग प्रदान करता है।

- दोनों क्षेत्र संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। भारत की नीति लैटिन अमेरिका की सक्रिय गुटनिरपेक्षता (NN) के रुख के साथ मेल खाती है, जिसकी झलक रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर साझा और संतुलित दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

- सांस्कृतिक संबंध: महात्मा गांधी की अहिंसा की विरासत लैटिन अमेरिका में समुद्री तट पर स्थित है।

- महात्मा गांधी के दर्शन को लैटिन अमेरिका में नागरिक समाज संस्थाओं, विशेषकर ब्राज़ील की 'पलास एथेनास' संस्था द्वारा सक्रिय रूप से प्रसारित किया जाता है, जिससे भारत और इस क्षेत्र के बीच साझा नैतिक तथा शैक्षिक मूल्यों की आधारशिला और अधिक सुदृढ़ होती है।

और पढ़े: भारत के लिये लैटिन अमेरिका का महत्त्व, लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के साथ गहरा संबंध स्थापित करना

निष्कर्ष

भारत-अर्जेंटीना संबंध अब एक पारंपरिक राष्ट्र-से-राष्ट्र साझेदारी से आगे बढ़कर बहु-आयामी सहयोग में बदल रहे हैं। ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे क्षेत्रों में जन-स्तरीय सहभागिता तथा साझा वैश्विक दक्षिण दृष्टिकोण के साथ, यह साझेदारी 21वीं सदी में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरने की क्षमता रखती है।

|

दृष्टि मेन्स परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की वैश्विक पहुँच रणनीति के परिप्रेक्ष्य में भारत-अर्जेंटीना स्टॉक एक्सचेंज सहयोग को सशक्त बनाने की संभावनाओं और अवसरों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त में से कौन आसियान के 'मुक्त-व्यापार भागीदारों' में से हैं? (a) केवल 1, 2, 4 और 5 उत्तर: (c) प्रश्न: 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक' साझेदारी' शब्द अक्सर समाचारों में देखा जाता है इसे देशों के एक समूह के मामलों के रूप में जाना जाता है: (2016) (a) जी 20 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. शीतयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्याकंन कीजिये। (2016) |