ब्रिक्स पे: स्विफ्ट पर निर्भरता कम करने का प्रयास

प्रिलिम्स के लिये: ब्रिक्स, स्विफ्ट प्रणाली, ब्रिक्स पे, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, न्यू डेवलपमेंट बैंक

मेन्स के लिये: एक बहुध्रुवीय वित्तीय शक्ति के रूप में ब्रिक्स, वि-डॉलरीकरण और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव, ब्रिक्स राष्ट्र वैकल्पिक मुद्राओं की खोज

चर्चा में क्यों?

ब्रिक्स, ब्रिक्स पे विकसित करके वैश्विक वित्तीय संरचना में पश्चिमी प्रभुत्व को कम करने का प्रयास कर रहा है, जो एक सीमा पार भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व वाली सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (SWIFT) प्रणाली पर निर्भरता को कम करना है।

ब्रिक्स पे (BRICS Pay) क्या है?

- ब्रिक्स-नेतृत्व वाली वित्तीय व्यवस्था का विकास: वर्ष 2014 के फोर्टालेज़ा शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट (आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था) की स्थापना कर वित्तीय स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाया।

- इसके बाद, 2015 में रूस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लगाए जाने से सदस्य देशों ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग और पारस्परिक निपटान के विकल्पों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2017 तक ब्रिक्स देशों के बीच मुद्रा-विनिमय और भुगतान सहयोग को और अधिक प्रोत्साहन मिला।

- यह प्रयास वर्ष 2024 का कज़ान शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स पे के शुभारंभ के साथ समाप्त हुआ, जिसका उद्देश्य स्थानीय मुद्रा में सीमा पार निपटान को बढ़ावा देना और अंतर-ब्रिक्स बैंकिंग नेटवर्क को मज़बूत करना था।

- ब्रिक्स पे: यह एक प्रस्तावित सीमा पार भुगतान प्रणाली है, जिसका उद्देश्य BRICS सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार और वित्तीय लेन-देन को सुगम बनाना है, ताकि SWIFT एवं अमेरिकी डॉलर जैसी प्रणालियों पर निर्भरता कम की जा सके।

- यह BRICS क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना, आर्थिक सहयोग मज़बूत करना और प्रतिबंधों के प्रति अनुकूलता विकसित करना है।

- अंतर-संचालनीयता (Interoperability): ब्रिक्स पे राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्मों के बीच पारस्परिक संपर्क (इंटरऑपरेबिलिटी) की परिकल्पना करता है, जिनमें शामिल हैं:

- रूस का सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेज़ (SPFS) — जो SWIFT के विकल्प के रूप में कार्य करता है।

- चीन का सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेज़ (CIPS) — जिसके 120+ देशों में भागीदार हैं।

- भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) — एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, जो वैश्विक स्तर पर तेज़ी से अपनाया जा रहा है।

- ब्राज़ील का पिक्स (Pix) — लैटिन अमेरिका में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रियल टाइम पेमेंट सिस्टम।

SWIFT

- वर्ष 1973 में स्थापित और बेल्जियम में स्थित SWIFT एक सुरक्षित वैश्विक संदेश नेटवर्क है, जिसका उपयोग 200 से अधिक देशों एवं क्षेत्रों में 11,500 से अधिक संस्थानों द्वारा अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण के निर्देश भेजने के लिये किया जाता है।

- यह स्वयं धन का लेन-देन नहीं करता, बल्कि भुगतान को सुगम बनाने के लिये मानकीकृत और एन्क्रिप्टेड संदेश प्रदान करता है।

- बेल्जियम का राष्ट्रीय बैंक (NBB) SWIFT का प्रमुख पर्यवेक्षक होता है और इसकी निगरानी G10 केंद्रीय बैंकों के सहयोग से की जाती है।

- प्रत्येक सहभागी बैंक को एक विशिष्ट SWIFT कोड दिया जाता है जो उसके संस्थान, देश और स्थान की पहचान करता है, जिससे तीव्र तथा विश्वसनीय संचार सुनिश्चित होता है।

- भारत के पास स्विफ्ट प्रणाली तक पहुँच है, जो उसके वित्तीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लेन-देन के लिये सुरक्षित संदेश भेजने एवं प्राप्त करने की अनुमति देती है।

ब्रिक्स SWIFT को चुनौती क्यों दे रहा है?

- वित्तीय संप्रभुता की इच्छा: SWIFT, जो एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय अवसंरचना है, अमेरिकी डॉलर (USD) से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसे G10 देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे BRICS देशों का वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव सीमित हो जाता है।

- ब्रिक्स के नेतृत्व वाला विकल्प यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त को नियंत्रित करने वाले नियमों में अधिक अधिकार प्राप्त होंगे।

- अमेरिकी प्रतिबंधों से सुरक्षा: SWIFT का उपयोग अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा रूस तथा ईरान जैसे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिये किया गया है, जिससे BRICS देशों की वैश्विक वित्तीय बाज़ारों तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- भू-राजनीतिक प्रेरणाएँ और विविधीकरण: पश्चिम के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेषकर रूस तथा चीन के साथ, ने ब्रिक्स को पश्चिमी वित्तीय दबाव के प्रति संवेदनशीलता कम करने के लिये प्रेरित किया है।

- BRICS का उद्देश्य दक्षिण–दक्षिण सहयोग को गहरा करना भी है, जिसके तहत यह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विकासशील देशों के साथ वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना चाहता है।

- इससे यह रणनीतिक आवश्यकता उत्पन्न होती है कि एक ऐसा वित्तीय प्रणाली विकसित की जाए जो पश्चिमी संस्थानों पर कम निर्भर हो।

BRICS Pay को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- राष्ट्रीय भुगतान प्राथमिकताओं में प्रतिस्पर्द्धा: BRICS सदस्य अपनी-अपनी प्रणालियों (जैसे- चीन का CIPS, भारत का UPI) को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे यह तय करने में संघर्ष और मतभेद उत्पन्न हो सकता है कि किसकी रूपरेखा को आगे बढ़ाया जाना चाहिये।

- चीन का आर्थिक भार और CIPS (120+ देशों में) की व्यापक पहुँच से यह चिंता उत्पन्न हो सकती है कि BRICS Pay प्रभावी रूप से चीन के नेतृत्व में (China-Led) में हो सकता है, जिससे अन्य सदस्य देश अधिक सतर्क हो जाएंगे।

- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: भारत और चीन के बीच तनाव, विशेष रूप से UPI के पक्ष में CIPS को अपनाने में भारत की अनिच्छा, सहयोग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। BRICS Pay की सफलता के लिये इन भू-राजनीतिक मतभेदों को सुलझाना आवश्यक है।

- तकनीकी अंतरसंचालनीयता: ये प्लेटफॉर्म वर्तमान में अलग-अलग तरीके से कार्य करते हैं। बुनियादी अवसंरचना, संदेश मानकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और निपटान तंत्र को संरेखित करना जटिल तथा संसाधन-गहन है।

- समन्वित मौद्रिक नीति का अभाव: एक साझा भुगतान संरचना के लिये पूंजी प्रवाह, विनिमय दरों और तरलता प्रबंधन पर दीर्घकालिक समन्वय की आवश्यकता होती है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ब्रिक्स देशों की प्राथमिकताएँ अलग-अलग हैं।

- बाह्य दबाव: अमेरिका द्वारा प्रतिशोध के खतरे (जैसे- टैरिफ चेतावनियाँ) कुछ सदस्यों को पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से हतोत्साहित कर सकते हैं।

- विश्वास की कमी: BRICS समूह के बाहर के देश भू-राजनीतिक चिंताओं, पश्चिमी देशों से प्रतिशोध के डर या नए प्रणाली से अपरिचित होने के कारण BRICS Pay को अपनाने में हिचकिचा सकते हैं।

- ब्रिक्स पे (BRICS Pay) को वैश्विक स्तर पर सफल बनाने के लिये, ब्रिक्स से परे साझेदारों को सुरक्षित करने तथा अन्य देशों को इसकी सुरक्षा और लाभों के बारे में आश्वस्त करने की आवश्यकता होगी।

ब्रिक्स पे को अपनाने में कौन-से उपाय तेज़ी ला सकते हैं?

- रणनीतिक रोडमैप: BRICS Pay के लिये एक चरणबद्ध रणनीतिक रोडमैप को द्विपक्षीय स्थानीय मुद्रा निपटानों से शुरू होना चाहिये, फिर इसे डिजिटल भुगतान नेटवर्क में विकसित किया जाना चाहिये तथा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया में क्षेत्रीय साझेदारियों के माध्यम से इसका विस्तार किया जाना चाहिये ताकि इसे अपनाने में तेज़ी लाई जा सके।

- भागीदारी को प्रोत्साहित करना: BRICS Pay को अपनाने के लिये देशों और संस्थानों को SWIFT की तुलना में कम लेन-देन लागत तथा तेज़ भुगतान जैसे लाभ प्रदान करना आवश्यक है।

- अंतर-संचालनीयता को मज़बूत करना: राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों (CIPS, UPI, Pix, SPFS) के बीच संगतता सुनिश्चित करना सुचारु सीमा पार लेन-देन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- राजनीतिक सहमति और सहयोग: भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धाओं (जैसे- भारत–चीन तनाव) को दूर करना और राष्ट्रीय हितों को संरेखित करना एक एकीकृत दृष्टिकोण बनाने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

ब्रिक्स द्वारा स्विफ्ट को चुनौती देने का उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता, प्रतिबंधों से सुरक्षा और अधिक समावेशी वैश्विक वित्तीय प्रणाली स्थापित करना है। ब्रिक्स पे जैसी पहलों और राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के बीच मज़बूत सहयोग के माध्यम से, ब्रिक्स एक अधिक न्यायसंगत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. ब्रिक्स पे क्या है?

ब्रिक्स पे एक प्रस्तावित क्रॉस-बॉर्डर भुगतान प्रणाली है, जो ब्रिक्स सदस्यों के बीच स्थानीय मुद्रा में निपटान सक्षम करेगी, ताकि स्विफ्ट और अमेरिकी डॉलर (USD) पर निर्भरता कम की जा सके।

2. ब्रिक्स स्विफ्ट को चुनौती क्यों दे रहा है?

ब्रिक्स का उद्देश्य वित्तीय संप्रभुता प्राप्त करना, प्रतिबंधों के प्रति अनुकूलन सुनिश्चित करना और नियम निर्धारण में शक्ति हासिल करना है, साथ ही भुगतान नेटवर्क को पश्चिमी नियंत्रण वाले ढाँचे से परे विविध बनाना भी है।

3. ब्रिक्स पे के अंतर्गत कौन-सी प्रणालियाँ आपस में संचालित होंगी?

रूस का सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेज़ (SPFS), चीन का सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेज़ (CIPS),भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और ब्राज़ील की पिक्स को तत्काल, सुरक्षित, कम लागत वाली सीमा पार हस्तांतरण के लिये जोड़ा जाएगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. हाल ही में चर्चा में रहा 'फोर्टालेजा डिक्लेरेशन' किससे संबंधित है? (2015)

(a) आसियान

(b) ब्रिक्स

(c) ओईसीडी

(d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (b)

प्रश्न. BRICS के रूप में ज्ञात देशों के समूह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2014)

BRICS का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रिओ डी जेनेरियो में हुआ था।

दक्षिण अफ्रीका BRICS समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाज़ियों की हाल की परिघटनाएँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी? (2018)

कृषि की पुनर्कल्पना: अग्रणी प्रौद्योगिकी पर आधारित परिवर्तन के लिये एक रोडमैप

प्रिलिम्स के लिये: नीति आयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS)।

मेन्स के लिये: कृषि की पुनर्कल्पना रिपोर्ट की मुख्य बातें, कृषि में आवश्यक अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ, कृषि में प्रौद्योगिकी अपनाने में बाधाएँ और आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

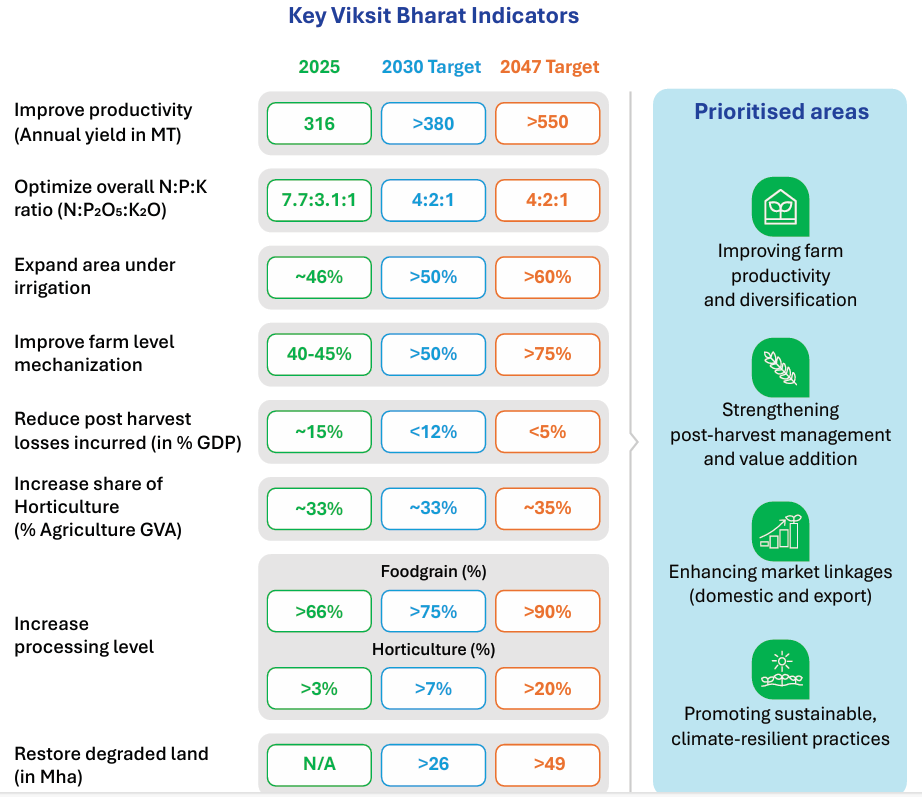

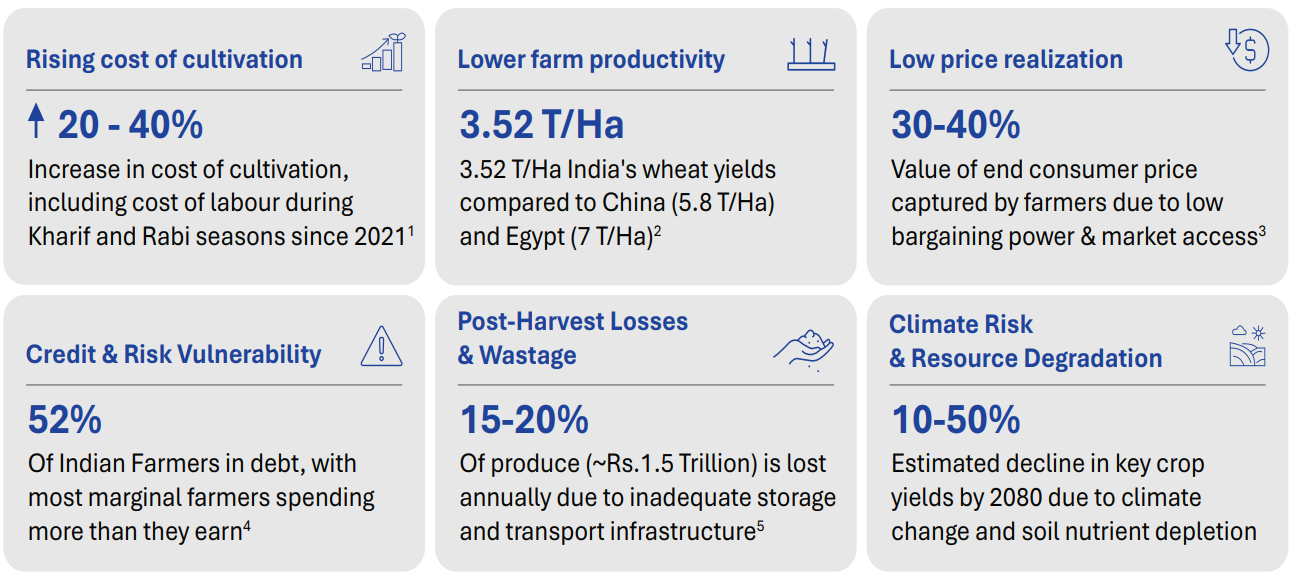

नीति आयोग ने “कृषि की पुनर्कल्पना: अग्रणी प्रौद्योगिकी पर आधारित परिवर्तन के लिये एक रोडमैप” रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ड्रोन और जैव प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि को रूपांतरित कर सकते हैं।

- इस रोडमैप में डिजिटल कृषि मिशन 2.0 का प्रस्ताव है, जिसमें तीन स्तंभ हैं – संवर्द्धन, पुनर्कल्पना और अभिसरण, जो तकनीक-आधारित कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे।

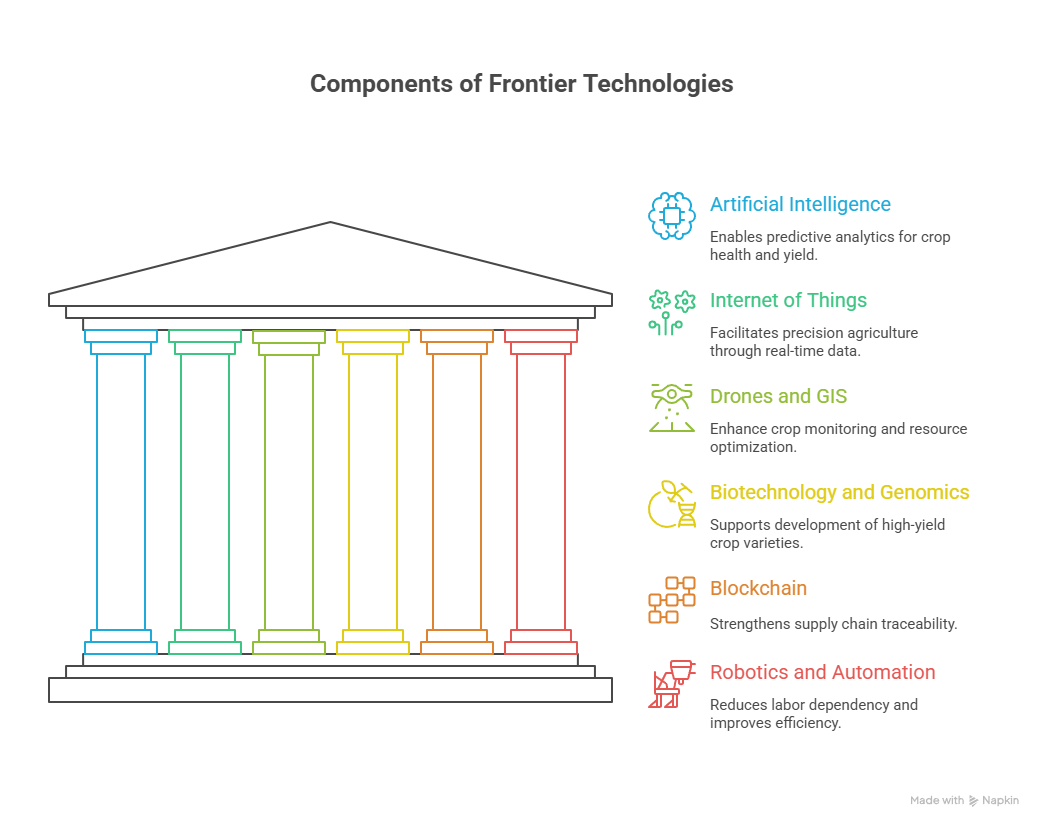

कृषि में अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं?

- परिचय: यह उन्नत तकनीकों को शामिल करता है जो भोजन, रेशम और ईंधन उत्पादन में क्रांति ला रही हैं तथा जलवायु-सहनशील बीज, डिजिटल ट्विन्स एवं सटीक उपकरणों के माध्यम से एक बुद्धिमान और सतत् खाद्य प्रणाली की ओर अग्रसर है।

- उद्देश्य: इसका लक्ष्य कृषि को इनपुट-प्रधान से नवाचार-प्रधान बनाने का है, डिजिटल और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा, जलवायु सहनशीलता तथा किसानों के लिये विविध आय स्रोत सुनिश्चित करना।

- अग्रणी प्रौद्योगिकियों के घटक:

- किसान वर्गीकरण: फ्रंटियर तकनीकों को समग्र रूप से लागू करने के लिये, रिपोर्ट किसानों को 3 आर्कटाइप्स में विभाजित करती है:

- आकांक्षी किसान (70–80%): छोटे, वर्षा-निर्भर किसान जिन्हें सूक्ष्म सिंचाई, ऋण और बाज़ार तक पहुँच की आवश्यकता होती है।

- परिवर्तनशील किसान (15–20%): मध्यम आकार के, उद्यमशील किसान जो मशीनरी, खरीदार से जुड़ाव और भंडारण समाधान चाहते हैं।

- उन्नत किसान (1–2%): बड़े, निर्यात-केंद्रित किसान जिन्हें ब्लॉकचेन ट्रेसबिलिटी, उन्नत बीज और रोबोटिक्स की आवश्यकता होती है ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में आगे रह सकें।

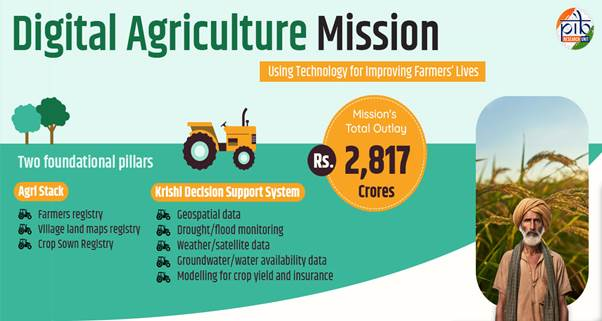

डिजिटल कृषि मिशन (DAM)

- परिचय: डिजिटल कृषि मिशन एक छत्र योजना है, जिसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियाँ (ICT) एवं डेटा इकोसिस्टम को एकीकृत करके कृषि को लाभकारी, सतत् तथा डेटा-आधारित (Data-Driven) बनाना है।

- यह डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure – DPI), डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (Digital General Crop Estimation Survey – DGCES) और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य आईटी-आधारित पहलों (IT-based Initiatives) के साथ-साथ शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों (Academic and Research Institutions) का समर्थन करता है।

- डिजिटल कृषि मिशन (DAM): डिजिटल कृषि मिशन (DAM) एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करके खेती को लाभदायक, सतत् तथा डेटा-संचालित बनाना है।

- यह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) और केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा की जाने वाली अन्य आईटी-आधारित पहलों का समर्थन करता है।

- मिशन के घटक: यह मिशन दो मूलभूत घटकों पर आधारित है:

- एग्रीस्टैक (किसान-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना): यह भूमि, फसल और पशुधन के आँकड़ों के साथ-साथ योजना लाभों से जुड़ी एक विशिष्ट किसान आईडी बनाकर डिजिटल कृषि की नींव रखता है। इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी जारी करना है।

- कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS): यह एक भू-स्थानिक खुफिया प्रणाली है जो फसल, मृदा, मौसम और जल संबंधी जानकारी के साथ रिमोट सेंसिंग डेटा को एकीकृत करती है ताकि फसल मानचित्रण, आपदा निगरानी, उपज मूल्यांकन तथा सटीक फसल बीमा संभव हो सके।

- DAM में मृदा प्रोफाइल मानचित्रण और डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) जैसे दो अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण घटक शामिल हैं।

- महत्त्व: यह डिजिटल पहचान और लक्षित सेवाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाते हुए, डेटा-आधारित निर्णय लेने, पारदर्शिता तथा संसाधन उपयोग में दक्षता को बढ़ावा देता है।

- यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और आर्थिक समावेशन को भी बढ़ाता है, जिससे छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये ऋण, बाज़ार तथा प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच सुनिश्चित होती है।

भारत में प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि रूपांतरण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- डेटा एकीकरण और शासन से संबंधित चुनौतियाँ: डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक जैसी पहलों के बावजूद, एकीकृत डिजिटल कृषि अवसंरचना की कमी बनी हुई है। साथ ही, डेटा गोपनीयता और फार्म डेटा के स्वामित्व से जुड़ी चिंताएँ भी बड़ी चुनौती हैं।

- बाज़ार संपर्क और वित्तीय पहुँच: e-NAM जैसी पहल के बावजूद, अधिकांश किसान अब भी स्थानीय मंडियों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, सीमित ऋण सुविधा छोटे किसानों के लिये उन्नत या अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करती है।

- डिजिटल और अवसंरचनात्मक विभाजन: अप्रभावी इंटरनेट पहुँच, अपर्याप्त अवसंरचना, सीमित कार्यबल और कमज़ोर डिजिटल साक्षरता डिजिटल उपकरणों के प्रभावी एकीकरण में बाधा डालते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, केवल लगभग 45% ग्रामीण घरों में ही इंटरनेट की पहुँच है।

- पारिस्थितिकी तंत्र का विखंडन: उद्योग, शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं और नियामकों के बीच समन्वय की कमी सामूहिक प्रगति को सीमित करती है तथा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर परिवर्तन की गति को धीमा करती है।

- लगभग 86% भारतीय किसान छोटे और सीमांत हैं, जिससे कृषि में मशीनीकरण तथा प्रौद्योगिकी अपनाने की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

- प्रतिभा की कमी: कुशल, अंतर्विषयक पेशेवरों, जैसे कि तकनीशियन, उद्यमी और तकनीकी रूप से सक्षम किसानों की कमी, नवाचार तथा अग्रणी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिये आधार को कमज़ोर करती है।

- पूंजीगत सीमाएँ: उच्च जोखिम और धीमी वृद्धि वाली कृषि प्रौद्योगिकी नवाचारों (AgTech) के लिये सीमित वित्तपोषण तथा किसानों के लिये ऋण तक सीमित पहुँच, परिवर्तनकारी कृषि प्रौद्योगिकियों में निवेश को बाधित करती है।

समावेशी कृषि-प्रौद्योगिकी परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रमुख उपाय कौन-से हैं?

- बुनियादी प्रणालियों को सशक्त बनाना: 360° एग्री कोष डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करें, जो डेटा-मेश आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, ताकि बेहतर निर्णय लिये जा सकें और AI-संचालित, बहुभाषी कृषि परामर्श प्रणाली सेवा प्रदान की जा सके, जिसमें द्विपक्षीय संचार शामिल हो।

- तकनीक-सक्षम कृषि इनपुट्स पर सब्सिडी दी जाएँ और DBT को डिजिटल कृषि अपनाने तथा उत्पादकता वृद्धि से जोड़ा जाएँ।

- शोध और प्रतिभा का पुनर्कल्पन: अलग-थलग शोध पद्धति से हटकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे जलवायु-अनुकूल बीजों पर केंद्रित मिशन-उन्मुख, अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- राष्ट्रीय कौशल रूपरेखा, उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम और जन-उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से बहु-विषयी प्रतिभा का विकास किया जाएँ।

- 1 लाख से अधिक कृषि सखियों, कृषि विस्तार कर्मियों और प्रगतिशील किसानों को डिजिटल चैंपियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएँ तथा कृषि शिक्षा पाठ्यक्रमों में तकनीकी साक्षरता को शामिल किया जाना चाहिये।

- सार्वजनिक-निजी प्रयासों का समेकन: फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया जाएँ, जहाँ नई तकनीकी समाधानों को सह-विकसित और परीक्षण किया जा सके।

- स्टार्ट-अप्स, राज्य सरकारों और FPO के बीच पायलट परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएँ जैसे कर्नाटक का क्रॉप सर्वे ऐप तथा आंध्र प्रदेश के डिजिटल FPO मॉडल।

- नीति पूर्वानुमान इकाइयाँ और नियामक सैंडबॉक्स स्थापित किये जाएँ ताकि शासन अधिक अनुकूल एवं दूरदर्शी बन सके।

निष्कर्ष:

नीति आयोग का रोडमैप विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारतीय कृषि में तकनीक-संचालित परिवर्तन की परिकल्पना करता है। तीन-स्तंभों की रणनीति - संवर्द्धन, पुनर्कल्पना और अभिसरण के माध्यम से प्रणालीगत बाधाओं को दूर करके, इसका उद्देश्य उत्पादकता, स्थिरता एवं किसानों की आय को बढ़ावा देना है तथा इस क्षेत्र को इनपुट-गहन प्रथाओं से नवाचार-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करना है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. प्रस्तावित ‘डिजिटल कृषि मिशन 2.0’ के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इसके तीन स्तंभ - संवर्द्धन, पुनर्कल्पना और अभिसरण भारत के विभिन्न प्रकार के किसानों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करने का लक्ष्य रखते हैं? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. डिजिटल कृषि मिशन क्या है?

यह एक राष्ट्रीय छत्र कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करना है। यह एग्रीस्टैक (AgriStack) और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली पर आधारित है, जो डेटा-आधारित सलाह, फसल मानचित्रण तथा बहुभाषी कृषि परामर्श सेवाओं को सक्षम बनाता है।

2. नीति आयोग के “रीइमैजिनिंग एग्रीकल्चर” रोडमैप का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस रोडमैप का उद्देश्य भारतीय कृषि को इनपुट-प्रधान प्रणाली से नवाचार-आधारित प्रणाली में रूपांतरित करना है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और बायोटेक्नोलॉजी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके उत्पादकता, स्थिरता तथा किसानों की आय में वृद्धि करना चाहता है, जिससे विकसित भारत 2047 की परिकल्पना साकार हो सके।

3. रिपोर्ट में पहचाने गए तीन किसान आद्यप्ररूप (आर्किटाइप) और उनकी प्राथमिक विशेषताएँ क्या हैं?

तीन किसान आद्यप्ररूप हैं: महत्त्वाकांक्षी किसान (70-80%, छोटे और वर्षा आधारित), परिवर्तनशील किसान (15-20%, मध्यम एवं उद्यमशील) और उन्नत किसान (1-2%, बड़े और निर्यातोन्मुख)।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न: 'राष्ट्रीय कृषि बाज़ार' योजना को लागू करने के क्या लाभ हैं? (2017)

- यह कृषि वस्तुओं के लिये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।

- यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाज़ार तक पहुँच प्रदान करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? (2020)

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) का पुनरुद्धार

प्रिलिम्स के लिये: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), विदेशी मुद्रा विनिमय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेश व्यापार नीति, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, बाबा कल्याणी समिति।

मेन्स के लिये: SEZ से संबंधित मुख्य विशेषताएँ, भारत में SEZ सुधारों की आवश्यकता और भारत के SEZ को पुनर्जीवित करने के लिये आवश्यक कदम।

चर्चा में क्यों?

एक सरकारी पैनल, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा नीति आयोग के अधिकारी शामिल हैं, हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के लिये संशोधित नियमों पर कार्य कर रही है। इनका उद्देश्य निर्यातकों को घरेलू बाज़ार का बेहतर लाभ उठाने में सक्षम बनाना है, क्योंकि अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए शुल्कों के कारण भारतीय निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित हुई है।

भारत में संशोधित SEZs मानकों की क्या आवश्यकता है?

- अमेरिकी टैरिफ: उच्च अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय SEZs निर्यात को अप्रतिस्पर्द्धी बना दिया है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो गई है।

- इन चुनौतियों के बावजूद निर्यातकों ने घाटे को सहन करके अपनी उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास किया है, जिससे संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

- परिचालन व्यवहार्यता में वृद्धि: निर्यातकों की एक प्रमुख सिफारिश रिवर्स जॉब वर्क नीति की शुरुआत है, जिससे SEZs इकाइयों को घरेलू बाज़ार की सेवा करने की अनुमति मिल सके।

- इस उपाय से श्रम और मशीनों की क्षमता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होने की संभावना है, क्योंकि निर्यात में मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण ये संसाधन अक्सर निष्क्रिय रह जाते हैं।

- निम्न निवेश: भारतीय SEZs में सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के कारण प्रौद्योगिकी पहुँच, वैश्विक संपर्क और ब्रांडिंग में बाधा आती है, क्योंकि कोई निवेश संधि नहीं है (वियतनाम के विपरीत), कमज़ोर धारणा और अपर्याप्त प्रचार-प्रसार है।

- विशेषकर रत्न और आभूषण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश की कमी के कारण इस सेक्टर की SEZ इकाइयों की संख्या लगभग 500 से घटकर लगभग 360 हो गई, जिससे निर्यात में भी कमी दर्ज की गई।

- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा में कमी: वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में कमी: शुरुआती उपलब्धियों के बावजूद, उत्पादकता चुनौतियों और नीतिगत अनिश्चितताओं के चलते भारत के SEZs अब चीन की तुलना में पीछे रह गए हैं। परिणामस्वरूप, रत्न एवं आभूषण जैसे इकाइयाँ अधिक आकर्षक प्रोत्साहन मिलने के कारण अन्य देशों में स्थानांतरित हो रही हैं।

- शुद्ध विदेशी मुद्रा (NFE) मानक को हटा दिये जाने के बाद, विशेषज्ञ एक व्यापक व्यापार प्रदर्शन समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) क्या हैं?

- परिचय: SEZ एक भौगोलिक रूप से सीमांकित शुल्क-मुक्त क्षेत्र होता है, जिसे व्यापार, शुल्क और करों के संचालन के लिये विदेशी क्षेत्र के समान माना जाता है।

- इन्हें निजी, सार्वजनिक या संयुक्त क्षेत्र, साथ ही राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है, ताकि एक अनुकूल और प्रतिस्पर्द्धी व्यावसायिक वातावरण के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

- वित्त वर्ष 2023–24 तक, भारत में कुल 276 SEZ संचालित हैं, जिन्होंने 163.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर (USD) मूल्य का निर्यात दर्ज किया है।

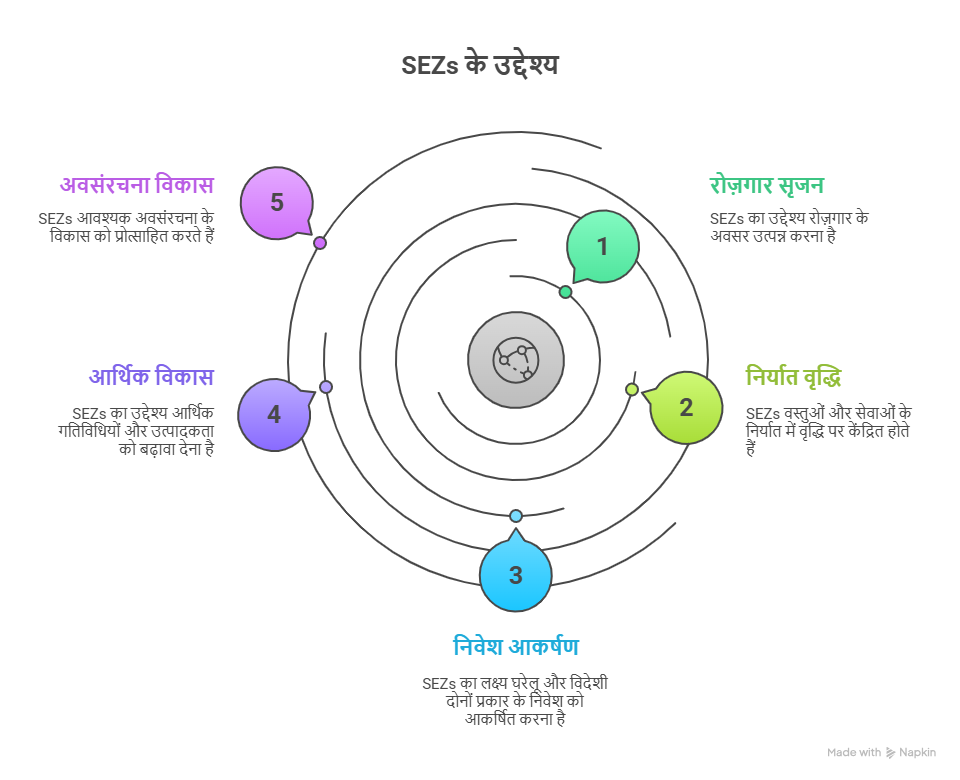

- SEZ के उद्देश्य:

- कानूनी आधार: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अवधारणा को वर्ष 2000 में विदेश व्यापार नीति के तहत शुरू किया गया था, जिसने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) का स्थान लिया। SEZ का संचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अंतर्गत किया जाता है।

- विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य SEZ अधिनियम, 2005 को प्रतिस्थापित कर ऐसे अनुकूल विकास केंद्र स्थापित करना है, जो निर्यात और घरेलू निवेश दोनों को बढ़ावा देते हुए एकीकृत व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करें।

- SEZ के प्रकार: SEZ फ्रेमवर्क में विभिन्न प्रकार शामिल हैं जैसे निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ), मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ), औद्योगिक संपदा और मुक्त बंदरगाह, जिनमें GIFT सिटी (भारत का पहला परिचालन स्मार्ट SEZ) जैसे उदाहरण शामिल हैं।

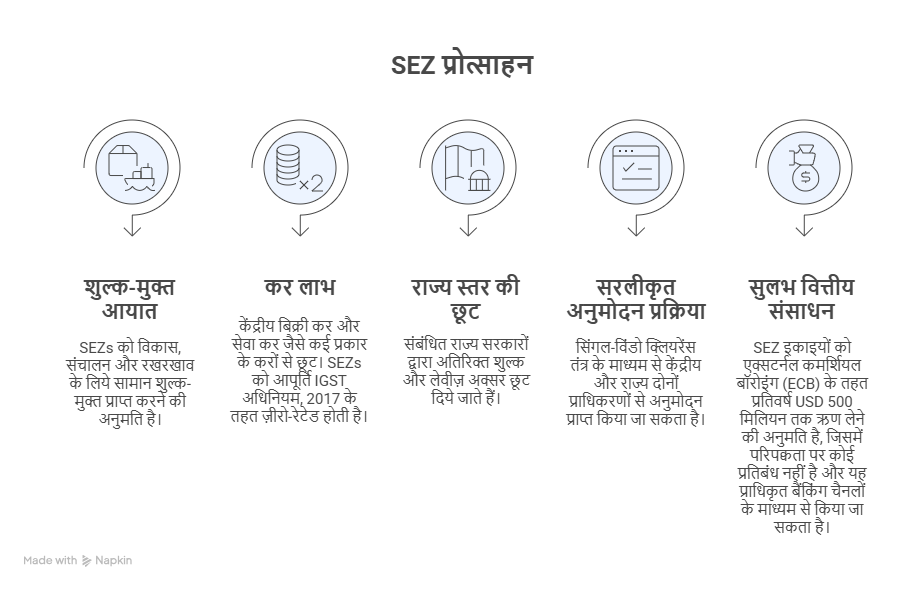

- SEZ को दिये जाने वाले प्रोत्साहन:

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) को पुनर्जीवित करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है?

- रिवर्स जॉब वर्क की अनुमति: SEZ इकाइयों को घरेलू कंपनियों के लिये विनिर्माण करने और अपने तैयार उत्पादों को DTA में बेचने की अनुमति दी जानी चाहिये। इसके लिये एक पारदर्शी तंत्र बनाया जाएँ ताकि SEZ इकाइयों द्वारा घरेलू बिक्री में प्रयुक्त इनपुट्स पर मिलने वाले शुल्क लाभ को निष्प्रभावी किया जा सके।

- क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक कॉरिडोर का विकास: SEZ को औद्योगिक कॉरिडोर जैसे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) के साथ नोड के रूप में विकसित किया जाए, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो और संचालन लागत कम हो। दूरस्थ क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को आकर्षित करने के लिये SEZ के पास आवासीय अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाए।

- नियामक सुधार: विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2024 को लागू किया जाए, निकास नीतियों को सरल बनाया जाए और बाबा कल्याणी समिति (2018) की सिफारिशों को अपनाया जाए। इसके तहत SEZ का नाम बदलकर रोज़गार एवं आर्थिक एन्क्लेव (3E) रखा जाए तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिये अलग-अलग नियम बनाए जाएँ।

- वैश्विक आर्थिक एकीकरण: निर्यात अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये कस्टम हब, ई-कॉमर्स ज़ोन और तीव्र मंज़ूरी प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही, UAE, सिंगापुर और यूरोप जैसे देशों के SEZ के साथ मानक एवं निरीक्षणों के लिये पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA) किये जाएँ।

- भारत चीन के शेनज़ेन (Shenzhen) मेगा-क्लस्टर मॉडल और UAE के टैक्स-फ्री ज़ोन्स (दुबई) से प्रेरणा लेकर SEZ की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ा सकता है।

- विवाद समाधान तंत्र: SEZ में वाणिज्यिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किये जाएँ ताकि विवादों का त्वरित एवं विश्वसनीय निपटारा सुनिश्चित हो सके तथा निवेशकों का विश्वास मज़बूत हो।

बाबा कल्याणी समिति (2018)

- जून 2018 में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति की समीक्षा करने और रणनीतिक सुधारों की सिफारिशें देने के लिये बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

- मुख्य सिफारिशें:

- SEZ के फोकस में सुधार: SEZ का नाम बदलकर रोज़गार एवं आर्थिक एन्क्लेव (3E) किया जाए, घरेलू मांग को लक्ष्य बनाया जाए और इन्हें NFE प्रदर्शन से अलग किया जाए।

- प्रोत्साहन संरचना का पुनर्गठन: प्रोत्साहनों को निवेश, रोज़गार सृजन, महिला रोज़गार, मूल्य संवर्द्धन और प्रौद्योगिकी में अंतर जैसे कारकों पर आधारित किया जाए।

- क्षेत्र-विशिष्ट ढाँचा: विनिर्माण और सेवाओं के लिये अलग-अलग नियम एवं दिशा-निर्देश तैयार किये जाएँ।

- अवसंरचना एवं EoDB: उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना विकसित की जाए और ‘वॉक-टू-वर्क ज़ोन’ की अवधारणा को अपनाया जाए। निवेश, संचालन और निकास से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के लिये एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए।

निष्कर्ष:

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में सुधार करना निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये अत्यंत आवश्यक है। मुख्य उपायों में रिवर्स जॉब वर्क की अनुमति, DESH के माध्यम से नियामक सुधार, क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक गलियारों का विकास और अवसंरचना एवं विवाद निपटान तंत्र को सुदृढ़ बनाना शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य SEZ को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी, नवाचार-प्रधान और रोज़गार-सृजन करने वाले आर्थिक केंद्रों में बदलना है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बीच निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) क्या हैं?

SEZ को व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं के लिये शुल्क मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य SEZ अधिनियम, 2005 के तहत निर्यात, FDI एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

2. SEZ में 'रिवर्स जॉब वर्क' क्या है?

यह SEZ इकाइयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) के लिये विनिर्माण करने की अनुमति देता है, जिससे घरेलू उद्योगों के साथ शुल्क समानता बनाए रखते हुए इष्टतम क्षमता उपयोग, लाभप्रदता और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

3. प्रस्तावित DESH बिल, 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

DESH विधेयक का उद्देश्य SEZ अधिनियम, 2005 को प्रतिस्थापित करना है, ताकि अधिक अनुकूल 'विकास केंद्र' बनाए जा सकें, जो निर्यात संवर्द्धन को घरेलू विनिर्माण और निवेश के साथ एकीकृत कर सकें।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

- भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता (पूर्व का कलकत्ता) और डायमंड हार्बर के बीच डाली गई थी।

- भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन) कांडला में स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों

(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न: इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.इ.जैड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यातों के एक साधन हैं। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए, एस.ई.जैड के संपूर्ण करणत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कराधान, नियंत्रक कानूनों और प्रशासन के संबंध में एस.ई.जैडों. की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिये। (2015)

भारत-बहरीन का 5वाँ उच्च संयुक्त आयोग

चर्चा में क्यों?

भारत और बहरीन ने नई दिल्ली में आयोजित 5वें उच्च संयुक्त आयोग (HJC) में पहलगाम हमले (2025) की निंदा करते हुए खुफिया जानकारी साझा करने, क्षमता निर्माण और साइबर सुरक्षा के माध्यम से आतंकवाद विरोधी सहयोग को मज़बूत करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-बहरीन के 5वें उच्च संयुक्त आयोग (HJC) के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- आतंकवाद-निरोध और सुरक्षा: दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। आतंकवादी नेटवर्कों के विरुद्ध मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

- दोनों ने रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के बारे में आशा व्यक्त की।

- व्यापारिक और आर्थिक संबंध: भारत-बहरीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2024-25) तक पहुँच गया और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत बहरीन के शीर्ष पाँच व्यापार भागीदारों में से एक है।

- दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना तथा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिये वार्ता में हुई प्रगति पर ध्यान दिया।

- उन्होंने द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता में प्रगति दर्ज की एवं दोहरे कराधान को रोकने तथा निवेश को समर्थन देने के लिये दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) पर वार्ता शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की।

- गाजा शांति योजना: भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत गाजा शांति योजना के प्रति अपना समर्थन दोहराया, जो पश्चिम एशिया में स्थायी और सतत् समाधान का मार्ग है।

भारत-बहरीन संबंधों का क्या महत्त्व है?

- रणनीतिक स्थान: बहरीन फारस की खाड़ी में होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसी प्रमुख समुद्री मार्गों के पास स्थित है, जिनसे होकर भारत तक तेल और अन्य वस्तुओं का परिवहन होता है। यह स्थान भारत के लिये रणनीतिक महत्त्व रखता है।

- इसका भौगोलिक स्थान भारत को पश्चिम एशिया के साथ जुड़ाव मज़बूत करने और इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में मदद करता है।

- रक्षा एवं सुरक्षा: भारत संयुक्त समुद्री बलों और पैसेज अभ्यास (PASSEX) जैसे अभ्यासों के माध्यम से बहरीन के साथ साझेदारी करता है, जिससे प्रमुख समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने और क्षेत्रीय स्थिरता को समर्थन देने में मदद मिलती है।

- बहरीन का अमेरिकी 5वीं नौसेना बेड़े (NAVCENT/C5F) के साथ घनिष्ठ संबंध भारत को नौसैनिक समन्वय मज़बूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में सहायता करते हैं।

- व्यापार और निवेश: द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2024-25 में 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

- भारत बहरीन के शीर्ष पाँच व्यापारिक साझेदारों में से एक है और वर्ष 2019 से द्विपक्षीय निवेश में लगभग 40% की वृद्धि हुई है, साथ ही कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है।

- बहुपक्षीय कूटनीति: बहरीन 2026-27 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करेगा, जिससे भारत इस क्षेत्र में एक संबद्ध साझेदार बन जाएगा।

- भारतीय समुदाय: लगभग 332,000 भारतीय बहरीन में रहते हैं (इसकी आबादी का लगभग एक चौथाई)।

- ये बहरीन की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं और दोनों देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने में मदद करते हैं।

- ‘लिंक और एक्ट वेस्ट’ नीति: बहरीन भारत की लिंक और एक्ट वेस्ट नीति में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है, जो पश्चिम एशिया के साथ मज़बूत संबंध बनाने पर केंद्रित है।

- यह साझेदारी खाड़ी क्षेत्र में भारत की व्यापक राजनीतिक और आर्थिक पहुँच का समर्थन करती है।

बहरीन

- परिचय: बहरीन एक छोटा अरब राज्य है जो फारस की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी तट पर एक खाड़ी में स्थित है। यह एक द्वीप समूह है जिसमें बहरीन द्वीप और लगभग 30 छोटे द्वीप शामिल हैं, जिसमें बहरीन द्वीप (Bahrain Island) सबसे बड़ा है।

- यह सऊदी अरब के पूर्व में और कतर के पश्चिम में स्थित है। बहरीन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समुद्री सीमा भी शेयर करता है और किंग फहद कॉज़वे के माध्यम से सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है।

- बहरीन का अधिकांश भाग रेगिस्तान से बना है, जिसमें निचले, चट्टानी और रेतीले मैदान हैं। इसका सबसे ऊँचा स्थान जबल अद दुखम है।

- राजधानी: मनामा।

- सामरिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व: यह व्यापक रूप से प्राचीन दिलमुन सभ्यता का स्थल माना जाता है।

- इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे विदेशी नौसैनिक बेड़े के लिये भी आधार बना दिया है, जिसमें अमेरिका का NAVCENT/5वाँ बेड़ा भी शामिल है।

निष्कर्ष:

भारत–बहरीन संबंध विकसित हो रहे हैं, जो मज़बूत सुरक्षा और व्यापार सहयोग से चिह्नित हैं। बहरीन का गल्फ क्षेत्रीय स्थान (Gulf Location) और बड़ा भारतीय समुदाय इसे एक महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाते हैं। ये संबंध भारत की व्यापक एक्ट वेस्ट आउटरीच को भी समर्थन देते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. विश्लेषण कीजिये कि भारत–बहरीन संबंध भारत की लिंक एंड एक्ट वेस्ट नीति को सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रवासी कूटनीति में कैसे आगे बढ़ाते हैं। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. बहरीन भारत के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्यों है?

बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित है तथा यह भारत को तेल और माल पहुँचाने वाले प्रमुख शिपिंग मार्गों पर स्थित है, जिससे इसका सामरिक महत्त्व बढ़ जाता है। इसकी अवस्थिति पश्चिम एशिया के साथ जुड़ने तथा इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में उपस्थिति बनाए रखने की भारत की क्षमता को मज़बूत करती है।

2. भारत-बहरीन व्यापार की मौजूदा स्थिति क्या है?

द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2024-25) है और भारत बहरीन के शीर्ष पाँच भागीदारों में से एक है; दोतरफा निवेश लगभग 1.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

3. बहरीन का मुख्य भौतिक भू-दृश्य क्या है?

बहरीन का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, जिसमें निचले, चट्टानी और रेतीले मैदान हैं। बहरीन की कोई स्थलीय सीमा नहीं है और यह किंग फहद कॉजवे द्वारा सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

मेन्स

प्रश्न. आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिये। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिये उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिये। (2021)