हिमालयी आपदा प्रबंधन का पुनर्गठन | 18 Sep 2025

यह एडिटोरियल 18/09/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “A future-ready disaster management in the Himalaya requires a massive technology scale-up” लेख पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हिमालय में जलवायु-जनित आपदाओं में वृद्धि के साथ, भारत को दीर्घकालिक समुत्थान-शीलता के लिये सुदृढ़ आपदा मोचन से आगे बढ़कर तकनीकी उन्नयन, वैज्ञानिक निगरानी और सामुदायिक तैयारी की ओर बढ़ना होगा।

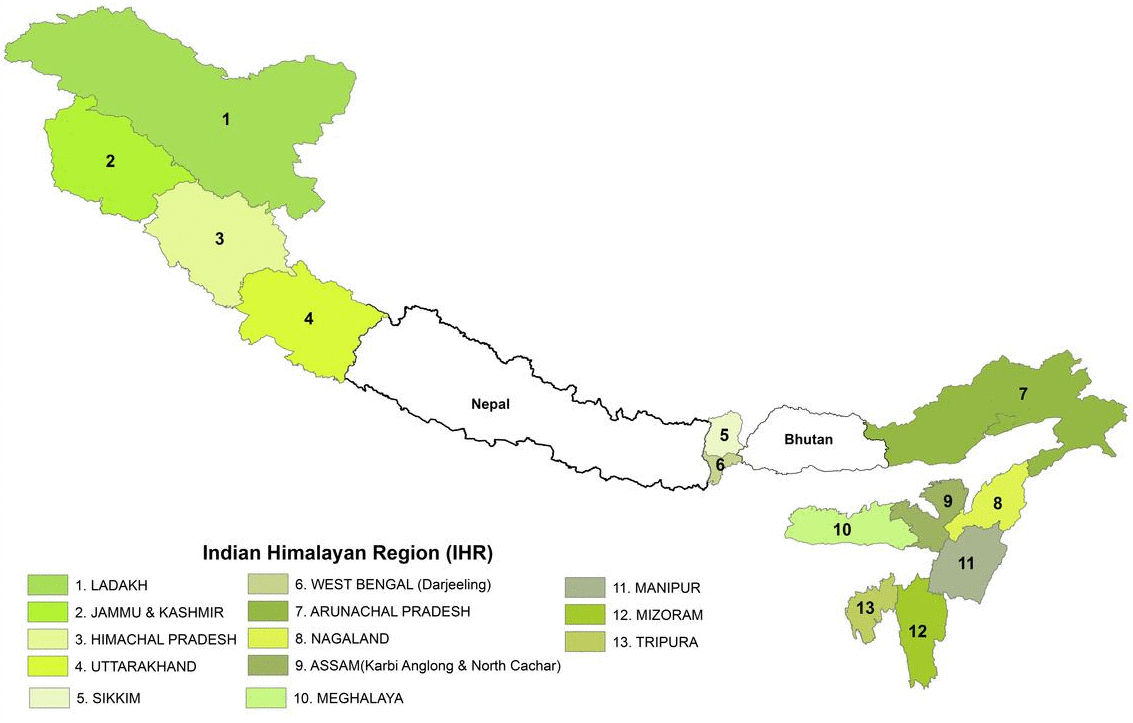

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR), कंचनजंगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF), गंगोत्री ग्लेशियर, हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतरता के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMSHE), भारतीय हिमालय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम (IHCAP), SECURE हिमालय प्रोजेक्ट, चिपको आंदोलन

मेन्स के लिये: हिमालय में उच्च आपदा जोखिम के प्रमुख कारण, भारतीय हिमालय में आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने की प्रमुख रणनीतियाँ

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR), जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक छटा के लिये जाना जाता है, भारत के सबसे आपदा-प्रवण क्षेत्रों में से एक है। यह नाजुक पर्वतीय तंत्र जलवायु-जनित तथा भू-भौतिकीय आपदाओं के क्रमिक खतरे का सामना कर रहा है। हाल की घटनाएँ जैसे वर्ष 2025 में देहरादून की विनाशकारी बाढ़, उत्तरकाशी में मेघ प्रस्फोट (क्लाउडबर्स्ट) की घटना तथा अनियोजित शहरीकरण, कमज़ोर आधारभूत संरचना, निर्वनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन जैसी मौजूदा चुनौतियाँ इस ओर संकेत करती हैं कि आपदा प्रबंधन को परिवर्तनकारी और भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण के साथ अपनाना अनिवार्य है।

भारतीय हिमालय क्षेत्र (IHR) क्या है?

- परिचय:

- यह भारत के उस पर्वतीय क्षेत्र को संदर्भित करता है जो देश के भीतर संपूर्ण हिमालय शृंखला को घेरे हुए है।

- भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR), 13 भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (अर्थात् जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम एवं पश्चिम बंगाल) में फैला हुआ है, जो 2500 किलोमीटर में विस्तृत है।

- महत्त्व:

- IHR में विश्व की कुछ सबसे ऊँची चोटियाँ, जैसे कंचनजंगा शामिल हैं।

- भारत के ‘जल मीनार (Water Tower)’ के रूप में जाना जाने वाला IHR गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों सहित कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है।

- यह क्षेत्र पारिस्थितिक संतुलन को नियंत्रित करने और जैवविविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- इस क्षेत्र में समृद्ध जैवविविधता पाई जाती है, जिसमें हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयन मोनाल जैसे जीव-जंतु तथा यार्सागुम्बा एवं रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम जैसे औषधीय पादप शामिल हैं।

- इसमें कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिज़र्व, जैसे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

- IHR भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है, मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों के लिये एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है तथा मानसून के पैटर्न को प्रभावित करता है।

- इस क्षेत्र में विविध जातीय समुदाय (लद्दाखी, सिक्किम के भूटिया, तिब्बती बौद्ध प्रभाव, हिमाचल प्रदेश के गद्दी) निवास करते हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृतियाँ, भाषाएँ और परंपराएँ हैं।

- इसमें विभिन्न धर्मों के महत्त्वपूर्ण धार्मिक और तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे: अमरनाथ, बद्रीनाथ, आदि।

- चीन, नेपाल और भूटान के साथ भारत की उत्तरी सीमाओं पर स्थित होने के कारण IHR का सामरिक महत्त्व है।

हिमालय में उच्च आपदा जोखिम के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या हैं?

- भू-वैज्ञानिक संवेदनशीलता और भूकंपीय गतिविधि: हिमालय पृथ्वी की सबसे नवोदित पर्वत शृंखलाओं में से एक है, जिसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक/विवर्तनिक प्लेटों के निरंतर संलयन से हुआ है।

- यह इस क्षेत्र को भूकंपीय रूप से अत्यधिक सक्रिय बनाता है, जहाँ लगातार भूकंप आते रहते हैं जिससे भूस्खलन, हिमस्खलन और फ्लैश फ्लड आते हैं।

- भूकंपीय क्षेत्र IV व V में स्थित धौलागिरी एवं सिंधु-गंगा भ्रंश जैसी प्रमुख भ्रंश रेखाओं में विवर्तनिक दाब संचित होता है और जब यह संचित दाब अचानक मुक्त होता है तो आस-पास के क्षेत्रों में व्यापक विनाश का कारण बनता है।

- ऐतिहासिक उदाहरणों में वर्ष 2005 का कश्मीर भूकंप (तीव्रता 7.6) और वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा शामिल हैं, जबकि उत्तराखंड एवं सिक्किम (2025) में हुई हालिया घटनाएँ दर्शाती हैं कि किस प्रकार भूवैज्ञानिक अस्थिरता लगातार आपदाओं को जन्म देती रहती है।

- जलवायु परिवर्तन का त्वरित प्रभाव: हिमालय वैश्विक औसत से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है, जिससे हिमनदों का विगलन और हिमनद झीलों का विस्तार बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की घटना उत्पन्न हो सकती है।

- वर्ष 2023 में, सिक्किम के GLOF ने तीस्ता जलविद्युत परियोजना को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे जलवायु-जनित खतरे उजागर हुए।

- अनियमित व अत्यधिक मानसूनी वर्षा, जैसे कि देहरादून (2025) में रिकॉर्ड वर्षा, ने विनाशकारी बाढ़, मृदा अपरदन एवं ढलानों में अस्थिरता उत्पन्न की है, जिससे आपदा का जोखिम और बढ़ गया है।

- देहरादून में 101 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिससे विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन एवं घरों व सड़कों का विनाश हुआ।

- अनियोजित एवं असंवहनीय विकास: अवसंरचना का विस्तार, जलविद्युत परियोजनाएँ, पर्यटन और पारिस्थितिक रूप से सुभेद्य क्षेत्रों में निर्माण ढलानों को अस्थिर करते हैं तथा भेद्यता को बढ़ाते हैं।

- वर्ष 2025 की धराली की फ्लैश फ्लड इस बात का उदाहरण है कि अनियमित विकास किस प्रकार आपदा के प्रभाव को बढ़ा देता है।

- उत्तराखंड के धराली गाँव में, इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड से 12–18 मीटर तक अवसाद एकत्रित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गाँव का वृहद् भाग आच्छादित हो गया और व्यापक क्षति देखने को मिली।

- इसी तरह, जोशीमठ भू-अवतलन संकट (2023) ने सुभेद्य हिमालयी भूभाग में अनियंत्रित निर्माण और अत्यधिक भार वाले ढलानों के खतरों को उजागर किया।

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि चार धाम जैसी परियोजनाएँ तथा बाढ़ के मैदानों में निर्माण, अपरदन, निर्वनीकरण और हिमनद दाब को बढ़ाते हैं।

- अपर्याप्त पूर्व चेतावनी और निगरानी प्रणालियाँ: तकनीकी प्रगति के बावजूद, हिमालयी क्षेत्र में व्यापक वास्तविक काल के खतरे की निगरानी का अभाव है।

- बाढ़, भूस्खलन और भूस्खलन संबंधी पूर्व चेतावनी, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, अनियमित बनी हुई है।

- वर्ष 2025 की पंजाब बाढ़ में रावी, व्यास एवं सतलुज नदियाँ खतरनाक रूप से उफान पर थीं तथा भाखड़ा और पौंग बाँधों में रिकॉर्ड जलप्रवाह हुआ।

- वर्ष 2025 की उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स के दौरान चेतावनी प्रणाली के अभाव या विलंब ने प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते निकासी को सीमित कर दिया। यह अनुभव आपदा प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान मॉडल, ड्रोन तथा स्वचालित सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की अनिवार्यता को रेखांकित करता है।

- बाढ़, भूस्खलन और भूस्खलन संबंधी पूर्व चेतावनी, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, अनियमित बनी हुई है।

- सामाजिक-आर्थिक और संस्थागत भेद्यताएँ: भौगोलिक दूरस्थता, संसाधनों का अभाव जैसे कारक कई हिमालयी समुदायों की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं जिससे आपदा प्रबंधन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- वर्ष 2025 में उत्तराखंड में आपदा-जनित मृत्यु दर में वृद्धि इस तथ्य को उजागर करती है कि संस्थागत समन्वय, क्षमता-विकास तथा आपात स्थितियों में स्वास्थ्य-सेवाओं की उपलब्धता में गंभीर कमियाँ बनी हुई हैं।

- विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर शासन-संबंधी चुनौतियाँ त्वरित एवं समन्वित आपदा-प्रतिक्रिया को और अधिक जटिल बना देती हैं।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आपदा जोखिमों को कम करने हेतु प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): भूस्खलन, GLOF, फ्लैश फ्लड और भूकंप सहित हिमालय-विशिष्ट खतरों को प्राथमिकता देने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) को संशोधित किया गया है।

- इसमें आपदा जोखिम मानचित्रण, अंतर-एजेंसी समन्वय और सामुदायिक सहभागिता पर बल दिया गया है।

- संवर्द्धित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF): हिमालयी राज्यों को केंद्र सरकार का योगदान 90% है, जो सामान्य राज्यों के 75% से अधिक है, जिससे त्वरित आपदा राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित होता है।

- प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: ISRO और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) हिमनद झीलों, अस्थिर ढलानों एवं नदी तंत्रों की उपग्रह-आधारित निगरानी करते हैं।

- नवाचारों में सौर ऊर्जा चालित स्वचालित सेंसर, ड्रोन निगरानी, AI-सक्षम पूर्वानुमान, GIS-आधारित जोखिम मानचित्रण और IMD नाउकास्टिंग शामिल हैं।

- मिशन मौसम एवं संबंधित कार्यक्रम अधिक सटीक पूर्वानुमानों के लिये रडार नेटवर्क, वर्षामापी और मॉडल रिज़ॉल्यूशन को बेहतर बनाते हैं।

- समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियाँ (DMS-हिमालय): स्थानीय समुदायों को आपदा-पूर्व तैयारी, जोखिम मानचित्रण और आपदा-पश्चात प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित किया जाता है।

- यह मॉडल प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त संचार नेटवर्क द्वारा समर्थित स्थानीय रूप से प्रशिक्षित आपदा प्रतिक्रिया टीमों को सशक्त बनाता है, जिसका लक्ष्य 900,000 लोगों को कवर करना है।

- ये पहल स्कूलों, पंचायतों और स्थानीय शासन संरचनाओं में समावेशी क्षमता निर्माण को बढ़ावा देती हैं।

- क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: काठमांडू स्थित हिंदू कुश हिमालयी आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र (2024), सीमा-पार डेटा साझाकरण, समन्वित पूर्व चेतावनी प्रणालियों एवं जलवायु-लचीले अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है।

- यह सहयोग भारत, नेपाल, भूटान, चीन और अन्य हिमालयी देशों तक विस्तृत है, जो प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान और नीति मार्गदर्शन पर केंद्रित है।

हिमालयी समुत्थानशीलता को बढ़ावा देने वाले अतिरिक्त कार्यक्रम:

हिमालयी क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- सतत् अवसंरचना और भूमि उपयोग नियोजन: बाढ़ के मैदानों, अस्थिर ढलानों और पारिस्थितिक रूप से सुभेद्य क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाने के लिये सख्त ज़ोनिंग नियम लागू किये जाने चाहिये।

- मिश्रा समिति, 1976 के सुझावों के अनुसार आपदा-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।

- ऐसी भूमि उपयोग योजनाएँ विकसित की जानी चाहिये जो संरक्षण, कृषि, आवासीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिये क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से सीमांकन करें।

- उदाहरण के लिये, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP), जिसे गाडगिल समिति के नाम से भी जाना जाता है, ने संरक्षण और विकास आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने के लिये पश्चिमी घाटों के लिये एक ज़ोनिंग प्रणाली की अनुशंसा की थी।

- इसी तरह का दृष्टिकोण हिमालयी क्षेत्र पर भी लागू किया जा सकता है।

- हिमालयी भू-विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु परिवर्तनशीलता के लिये अनुकूलित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के अंगीकरण की आवश्यकता है।

- भूकंप-रोधी और भूस्खलन-रोधी डिज़ाइनों को अनिवार्य बनाने के लिये पर्वतीय क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय भवन संहिता में संशोधन किया जाना चाहिये।

- प्रौद्योगिकी-संचालित पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: वास्तविक काल में खतरों का पता लगाने के लिये हिमनद झीलों तथा भूस्खलन-प्रवण ढलानों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले स्वचालित सेंसर, उपग्रह निगरानी और ड्रोन तैनात किया जाना चाहिये।

- अधिक सटीकता के साथ फ्लैश फ्लड, मेघ प्रस्फोट और मलबे के प्रवाह का पूर्वानुमान लगाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (AI)-आधारित पूर्वानुमान मॉडल को एकीकृत किया जाना चाहिये।

- स्थानीयकृत आपदा प्रबंधन के लिये गोरखपुर शहरी बाढ़ नियंत्रण प्रणाली जैसे सफल मॉडलों का अनुकरण किया जाना चाहिये।

- समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (CBDM): सहभागी आपदा मानचित्रण, प्रथम प्रतिक्रिया प्रशिक्षण और आपदा आपूर्ति से लैस सामुदायिक आश्रयों को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता है।

- NDMA के आपदा मित्र जैसे कार्यक्रमों की पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिये, जो स्कूलों, पंचायतों एवं निवासी कल्याण संघों को कवर करते हैं।

- संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।

- चिपको आंदोलन एक ज़मीनी स्तर का वन संरक्षण प्रयास था, जहाँ स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिये उन्हें गले लगाया, जिससे सामुदायिक कार्रवाई की शक्ति का प्रदर्शन हुआ।

- अंतर-एजेंसी और क्षेत्रीय समन्वय को मज़बूत करना: NDMA, राज्य आपदा प्राधिकरणों, मौसम विज्ञान विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय को बढ़ाया जाना चाहिये।

- हिंदू कुश हिमालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र जैसे मंचों के माध्यम से सीमा पार सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण और ‘बेहतर पुनर्निर्माण’: ढलान स्थिरीकरण और जोखिम-प्रतिरोधी डिज़ाइनों के साथ सड़कों एवं अवसंरचना का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिये।

- नदी तटबंधों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये, खनन को विनियमित किया जाना चाहिये और क्षरित भू-दृश्यों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये।

- निरंतर निगरानी, अनुसंधान और उभरते जलवायु एवं भूवैज्ञानिक जोखिमों के लिये नीति अनुकूलन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- हिमालयी हिमनद विज्ञान पर उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह (HLEG) की एक रिपोर्ट में हिमालयी हिमनदों की निगरानी, उनके स्वास्थ्य का आकलन और क्षेत्रीय जल संसाधनों में उनकी भूमिका को समझने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- नदी तटबंधों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये, खनन को विनियमित किया जाना चाहिये और क्षरित भू-दृश्यों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

एक सुदृढ़ हिमालयी भविष्य के लिये प्रौद्योगिकी, सामुदायिक तैयारी और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों का संयोजन आवश्यक है, जो निर्माण मानदंडों, आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण पर मिश्रा (1976) और जे.सी. पंत (1999) समितियों की दूरदर्शी अनुशंसाओं पर आधारित हो। ये उपाय मिलकर भारत को प्रतिक्रियात्मक राहत से सक्रिय, दीर्घकालिक आपदा प्रतिरोधक क्षमता की ओर ले जा सकते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय हिमालयी क्षेत्र में बारंबार आने वाली आपदाओं में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों का परीक्षण कीजिये। इस सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र में आपदा प्रतिरोधक क्षमता एवं तैयारी को बढ़ाने के लिये प्रभावी उपायों को प्रस्तावित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: (2012)

- गहरे खड्ड

- U घुमाव वाले नदी मार्ग

- समानांतर पर्वत श्रेणियाँ

- भूस्खलन के लिये उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता

उपरयुक्त में से कौन-से हिमालय के तरुण वलित पर्वत (नवीन मोड़दार पर्वत) के साक्ष्य कहे जा सकते हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न 1. संसार के शहरी निवास स्थानों में ताप द्वीपों के बनने के कारण बताइए। (2013)

प्रश्न 2. भू-स्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावोंको वर्णन कीजिये। राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिये। (2021)

प्रश्न 3. आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परिभाषित करने के लिये भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन-किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिये। (2019)