अमोनियम नाइट्रेट

चर्चा में क्यों?

दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट ने अमोनियम नाइट्रेट को सुर्खियों में ला दिया है, क्योंकि जाँच एजेंसियों का मानना है कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक ‘वाइट काॅलर’ आतंकी मॉड्यूल ने संभवतः इस रसायन का उपयोग विस्फोट में किया होगा।

अमोनियम नाइट्रेट क्या है?

- शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट (NH₄NO₃) एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में घुलनशील, नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो अमोनिया के साथ नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया करके बनाया जाता है, जिसका गलनांक लगभग 170°C होता है।

- इस पदार्थ को एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह व्यावसायिक विस्फोटकों के निर्माण में उपयोग होने वाला एक प्रमुख घटक है।

- इसे 'दोहरे उपयोग' वाले पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है, यानी इसका एक ओर वैध औद्योगिक उपयोग है, जबकि दूसरी ओर इसका हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।

- अमोनियम नाइट्रेट का वैध उपयोग: उच्च पोषक तत्त्व सामग्री के कारण कृषि में इसका उपयोग व्यापक रूप से नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है।

- इसका उपयोग खदानों और उत्खनन परियोजनाओं में नियंत्रित विस्फोट के लिये किया जाता है तथा यह खनन-ग्रेड विस्फोटकों में प्रयुक्त विभिन्न इमल्शन और जैल का एक प्रमुख घटक भी है।

- अमोनियम नाइट्रेट का शस्त्रीकरण: शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं है और इसे संयुक्त राष्ट्र के खतरनाक पदार्थों के वर्गीकरण के तहत ऑक्सीकारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- यह ईंधन तेल, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर या अन्य त्वरकों के साथ मिलाए जाने पर वाष्पशील में परिवर्तित हो जाता है। इस मिश्रण से ANFO (अमोनियम नाइट्रेट–फ्यूल ऑयल) का निर्माण होता है, जो आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला एक विस्फोटक है।

- हालाँकि, ANFO में स्वयं विस्फोट नहीं हो सकता, इसे सक्रिय करने के लिये डेटोनेटर जैसे ट्रिगर की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर RDX या TNT जैसे प्राथमिक विस्फोटकों द्वारा संचालित होता है।

- ANFO का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा प्रायः इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) बनाने के लिये किया जाता है।

- भारत में बड़े आतंकी हमलों में अमोनियम नाइट्रेट का बार-बार इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वर्ष 2019 का पुलवामा हमला और वर्ष 2000 से 2011 के बीच मुंबई तथा दिल्ली में इंडियन मुज़ाहिदीन द्वारा किये गए कई हमले शामिल हैं।

- विनियमन: सभी गतिविधियाँ (निर्माण, रूपांतरण, बैगिंग, आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा, बिक्री और उपयोग) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत शासित होती हैं।

- आबादी वाले क्षेत्रों में अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा का भंडारण इन नियमों के तहत प्रतिबंधित है।

- अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ी किसी भी गतिविधि के लिये अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के तहत पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा जारी एक पृथक् लाइसेंस आवश्यक होता है।

- अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिये औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है।

- 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट (इमल्शन, सस्पेंशन, पिघले हुए या जैल स्वरूप सहित) वाला कोई भी मिश्रण कानूनी रूप से विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत विस्फोटक की श्रेणी में आता है।

- हालाँकि, यह प्रावधान उन उर्वरकों पर लागू नहीं होता जिनसे अमोनियम नाइट्रेट को किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पृथक् नहीं किया जा सकता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. अमोनियम नाइट्रेट क्या है?

अमोनियम नाइट्रेट (NH₄NO₃) एक नाइट्रोजन-समृद्ध ऑक्सीकारक है जिसका उपयोग उर्वरक और नियंत्रित विस्फोट में किया जाता है, ईंधन तेल के साथ मिश्रित होने पर यह ANFO बनाता है, जो एक आमतौर पर हथियारबंद IED घटक है, जिससे यह एक उच्च जोखिम युक्त दोहरे उपयोग वाला रसायन बन जाता है।

2. भारत में अमोनियम नाइट्रेट को किन कानूनों और एजेंसियों द्वारा विनियमित किया जाता है?

अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ी गतिविधियों को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012, विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत विनियमित किया जाता है तथा इसके निर्माण के लिये औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है।

3. अमोनियम नाइट्रेट मिश्रण को कानूनी तौर पर विस्फोटक कब माना जाता है?

45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट युक्त कोई भी मिश्रण (इमल्शन, जैल, मेल्ट, सस्पेंशन) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत कानूनी तौर पर विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर सख्त नियंत्रण लागू होते हैं।

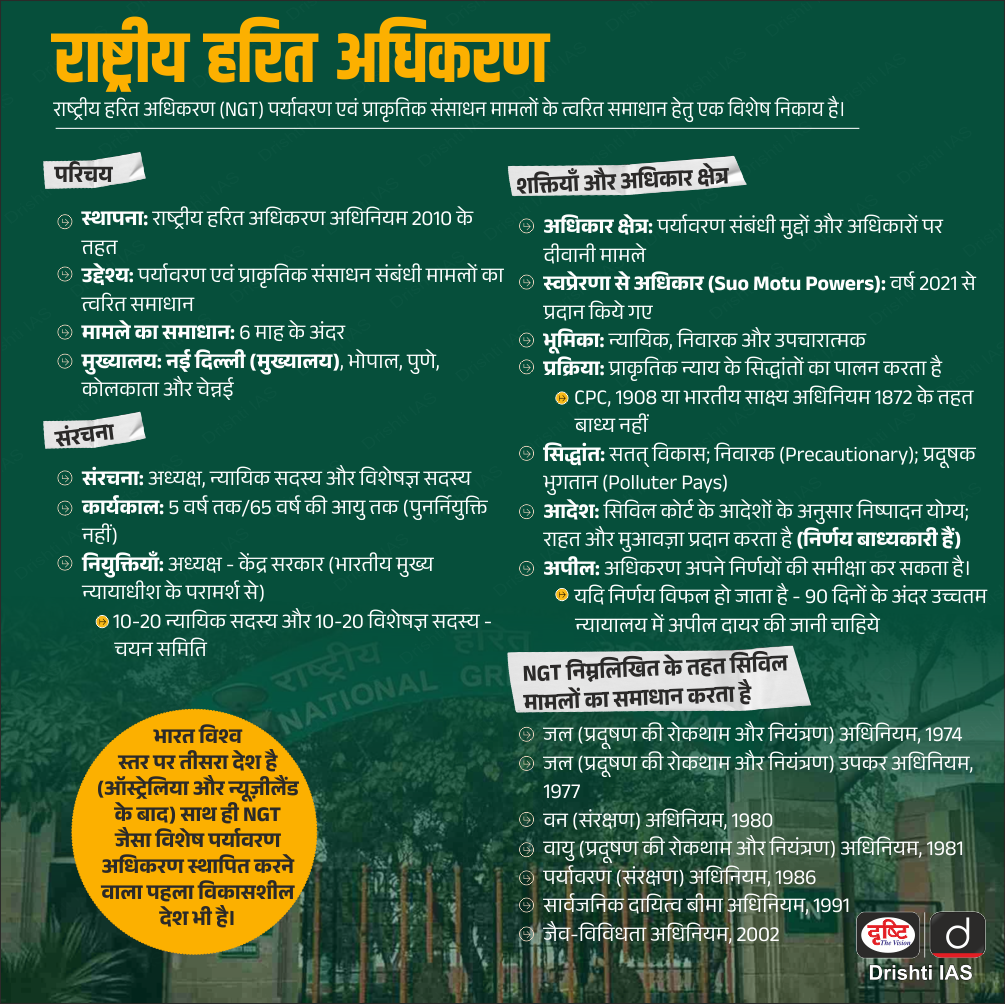

पेयजल में उच्च स्तर के क्रोमियम संदूषण का स्तर

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तर प्रदेश के क्रोमियम-संदूषित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की अपर्याप्त उपलब्धता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार को त्वरित तथा पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

- क्रोमियम (Cr) संभावित रूप से एक विषाक्त धातु है जो प्राकृतिक और मानवजनित स्रोतों के परिणामस्वरूप सतही जल और भूजल में पाई जाती है।

- हेक्सावेलेंट क्रोमियम (Cr(VI)) एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है, जिसमें त्वचा संबंधी विकार, श्वसन संबंधी समस्याएँ और कैंसर शामिल हैं।

- हालाँकि, त्रिसंयोजी क्रोमियम (Cr(III)) को मनुष्यों और पशुओं के सामान्य पोषण के लिये अल्प मात्रा में आवश्यक माना जाता है।

- जल निकायों में क्रोमियम संदूषण के स्रोत: क्रोमियम संदूषण मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट, शहरी अपवाह, संदूषित सिंचाई, अनुचित निपटान और आकस्मिक रिसाव के माध्यम से जल निकायों में प्रवेश करता है।

- जल स्रोतों में क्रोमियम संदूषण के कारण: क्रोमियम आमतौर पर औद्योगिक अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट, शहरी बहाव, संदूषित सिंचाई, अनुचित निपटान और आकस्मिक रिसाव के माध्यम से जल निकायों तक पहुँचता है।

- क्रोमियम युक्त चट्टानों से प्राकृतिक निक्षालन भी भूजल संदूषण में वृद्धि करता है।

- विनियमन: पेयजल के लिये भारतीय मानक (IS) 10500 के अनुसार, पेयजल में Cr(VI) की अधिकतम स्वीकार्य सांद्रता 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है।

- क्रोमियम संदूषण को दूर करने हेतु उपाय: अधिशोषण (सतहों पर प्रदूषकों का जुड़ना), जैवशोषण (प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिये जैविक पदार्थों का उपयोग) और आयन विनिमय (हानिकारक आयनों को कम विषैले आयनों से प्रतिस्थापित करना) जैसी विधियों का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, हालाँकि इनकी लागत और दक्षता अलग-अलग होती है।

- उन्नत तकनीकें, जैसे कि TiO₂ नैनोकणों के साथ सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित फोटोकैटलिसिस, Cr(VI) को Cr(III) में बदलने में उच्च दक्षता प्रदान करती हैं।

| और पढ़ें: भारत का भूजल संदूषण संकट |

पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) अधिनियम, 2001

चर्चा में क्यों?

भारत ने नई दिल्ली में पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह के साथ पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) अधिनियम, 2001 की रजत जयंती और PPV&FRA के 21वें स्थापना दिवस को मनाया।

- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण पादपों और उनकी जंगली किस्मों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखते हैं।

पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम, 2001 क्या है?

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत PPV&FRA अधिनियम, 2001, पादप किस्मों के संरक्षण के लिये एक अनूठी प्रणाली स्थापित करता है।

- यह अधिनियम वाणिज्यिक पादप प्रजनकों और कृषकों दोनों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सुधार को बढ़ावा देता है।

- यह भारत की TRIPS प्रतिबद्धताओं तथा नई पादप किस्मों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ (UPOV कन्वेंशन) के अनुरूप है और देश की कृषि आवश्यकताओं को भी संबोधित करता है।

- अधिनियम के अंतर्गत अधिकार:

- प्रजनकों के अधिकार: प्रजनकों को संरक्षित किस्मों के उत्पादन, विक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात के अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। ये एजेंट या लाइसेंसधारी नियुक्त कर सकते हैं तथा उल्लंघन के लिये कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।

- शोधकर्त्ताओं के अधिकार: शोधकर्त्ता प्रयोगों के लिये या नई किस्मों को विकसित करने के लिये किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बार-बार उपयोग के लिये पंजीकृत प्रजनक की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

- कृषक के अधिकार: अधिनियम के तहत, कोई कृषक जिसने कोई नई किस्म विकसित की है, उसे पंजीकृत कराने तथा प्रजनक के समान संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।

- कृषक अपने कृषि उत्पादों, जिसमें बीज भी शामिल हैं, को बचाना, उपयोग करना, बोना, पुनः उपयोग करना, विनिमय करना, साझा करना या बेचना जारी रख सकते हैं। भले ही वह किस्म PPV&FR अधिनियम के तहत संरक्षित हो, लेकिन वह उसे ब्रांडेड बीज के रूप में नहीं बेच सकता है।

- कार्यान्वयन प्राधिकरण: पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार प्राथमिक निकाय हैं।

- महत्त्व: यह अधिनियम किसानों के लिये बीज संप्रभुता सुनिश्चित करते हुए कृषि नवाचार को बढ़ावा देता है।

- यह पारंपरिक ज्ञान और योगदान की रक्षा करता है और समुदायों द्वारा किये गए संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करता है।

- साथ ही यह सार्वजनिक और निजी—दोनों प्रकार के पादप प्रजनन संस्थानों को सहयोग प्रदान करता है और खाद्य व आजीविका सुरक्षा से समझौता किये बिना भारत की वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार मानकों के अनुरूपता को सुदृढ़ बनाता है।

पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA)

- परिचय: PPV&FRA की औपचारिक रूप से स्थापना 11 नवंबर, 2005 को हुई थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन PPV&FRA, 2001 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है

- संरचना: प्राधिकरण का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है जिसमें 15 सदस्य होते हैं। महापंजीयक इसके पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

- उद्देश्य: PPV&FRA प्रजनकों को अधिकार प्रदान करता है, पारंपरिक किस्मों के संरक्षण के लिये किसानों को पुरस्कृत करता है, कृषि-संरक्षित बीजों के उपयोग और साझा करने के कृषकों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देता है।

- यह राष्ट्रीय पादप किस्मों का रजिस्टर रखता है, जिससे जैवविविधता और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में मदद मिलती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 क्या है?

PPV&FRA अधिनियम, 2001 एक विशिष्ट कानून है जो पादप प्रजनकों को बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रदान करता है, साथ ही कृषकों के कृषि-संरक्षित बीजों को संरक्षित करने, उपयोग करने, विनिमय करने और बेचने तथा कृषक-विकसित किस्मों को पंजीकृत करने के अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है।

2. PPV&FRA का क्रियान्वयन कौन करता है और इसका कार्य क्या है?

पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA), जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इस अधिनियम का क्रियान्वयन करता है, राष्ट्रीय पादप किस्म रजिस्टर का रखरखाव करता है तथा अधिकारों, लाभ-साझाकरण और पंजीकरण का न्यायनिर्णयन करता है।

3. इस अधिनियम के तहत प्रजनक को क्या अधिकार प्राप्त हैं?

पंजीकृत प्रजनकों को संरक्षित किस्म के उत्पादन, विक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात के अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं और ये लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं या उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।

- भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है।

- पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

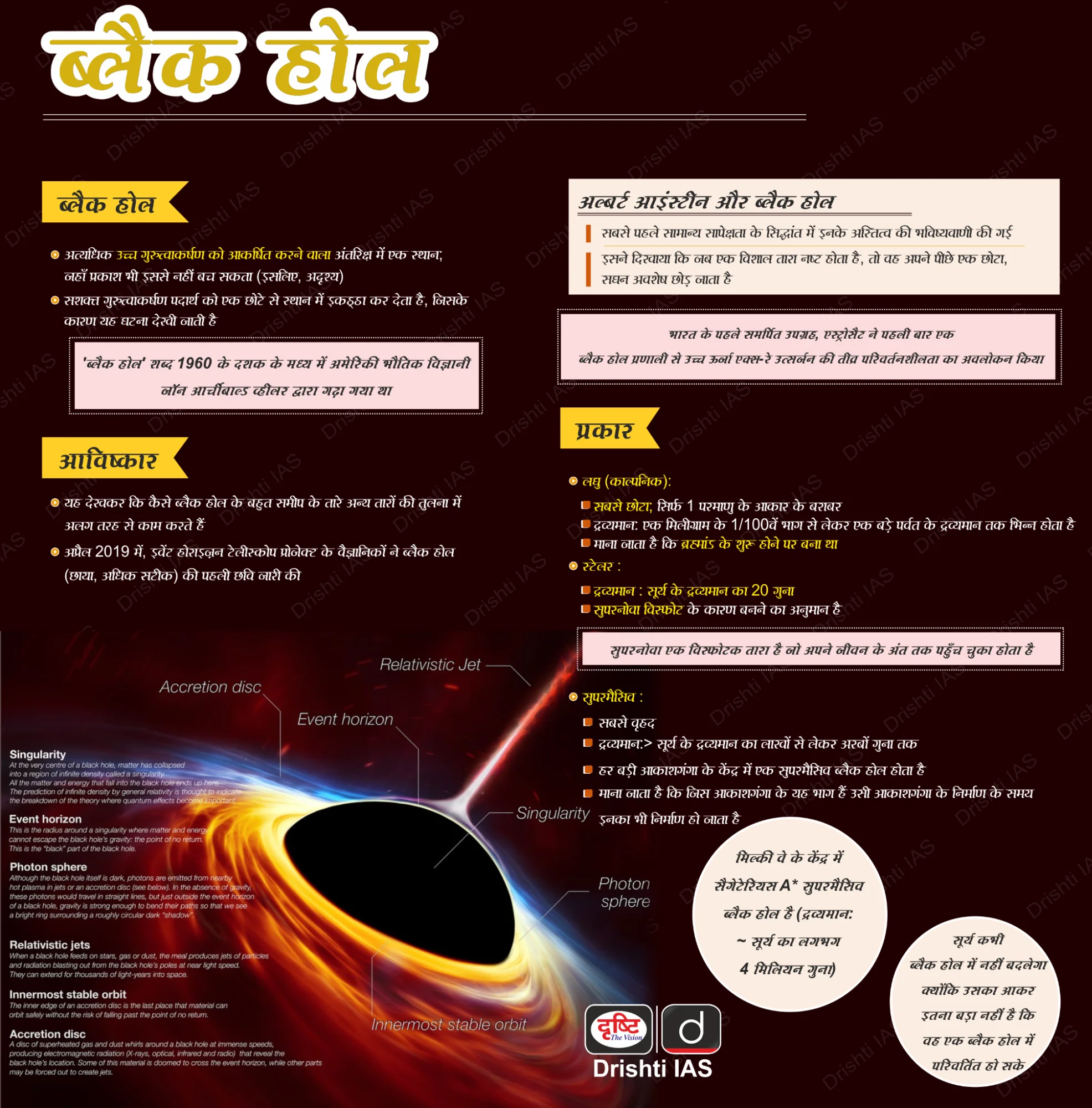

सबसे बड़े और सबसे दूर स्थित ब्लैक होल फ्लेयर

खगोलविदों ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे दूर स्थित ब्लैक होल फ्लेयर का पता लगाया है। यह फ्लेयर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस (AGN) J2245+3743 के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल से उत्पन्न हुआ है, जो पृथ्वी से 10 अरब प्रकाश-वर्ष दूर स्थित है।

- सबसे चमकीला फ्लेयर: यह ब्लैक होल वर्ष 2018 में पहली बार पहचाना गया। अब तक देखे गए सबसे चमकीले फ्लेयर का स्रोत है, जो एक तारे के विघटन से उत्पन्न ज्वारीय विघटन घटना (Tidal Disruption Event- TDE) से संबंधित है।

- TDE एक विनाशकारी घटना है जिसमें एक तारा महाविशालकाय ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा विघटित कर दिया जाता है, जिससे तीव्र विकिरण की एक चमक उत्सर्जित होती है।

- फ्लेयर की विशेषताएँ: यह फ्लेयर कुछ महीनों में 40 गुना तक प्रबल हो गया और अपनी चरम अवस्था में किसी भी पहले दर्ज ब्लैक होल फ्लेयर से 30 गुना अधिक चमकीला था। इससे लगभग 10 ट्रिलियन सूर्यों के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित हुई।

- तारे का विघटन: वर्ष 2023 में केक ऑब्ज़र्वेटरी से प्राप्त डेटा ने फ्लेयर की तीव्र ऊर्जा की पुष्टि की तथा सुपरनोवा की संभावना को खारिज कर दिया गया। डेटा से पता चला कि यह ब्लैक होल जिस तारे को विघटित कर रहा है, उसका द्रव्यमान सूर्य से 30 गुना अधिक है, जो पिछले TDE मामलों में देखे गए तारों से कहीं बड़ा है।

- टाइम डाइलेशन इफेक्ट: ब्लैक होल का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ब्रह्माण्डीय समय विस्तार का कारण बनता है, जिससे प्रकाश फैलता है और शोधकर्त्ताओं को धीमी गति से घटना का अवलोकन करने की अनुमति मिलती है, जिससे ब्लैक होल की गतिशीलता के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है।

- सोलर फ्लेयर: सोलर फ्लेयर सूर्य पर होने वाला एक शक्तिशाली विस्फोट है, जो प्रायः सोलर स्पॉट्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्रों में संग्रहित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होता है, जो सूर्य पर चमकीले क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं।

- ये फ्लेयर कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक रह सकते हैं, इस दौरान ये पदार्थ को लाखों डिग्री तक गर्म कर देते हैं और पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, जिसमें रेडियो तरंगें, एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं, तेज़ विकिरण उत्सर्जित करते हैं।

| और पढ़ें: ब्लैक होल |

डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA

चर्चा में क्यों?

डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) की डबल-हेलिक्स संरचना के सह-खोजकर्त्ताओं में से एक जेम्स वॉटसन का हाल ही में निधन हो गया।

डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA क्या है?

- खोज: DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वर्ष 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी, जिसने जीवविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। यह आधुनिक आनुवंशिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अनुसंधान का आधार बना।

- यह उपलब्धि वंशानुक्रम, जैविक विकास और आनुवंशिक रोगों की समझ के लिये एक आधार का कार्य करती है।

- वॉटसन और क्रिक ने रॉसलिंड फ्रैंकलिन की महत्त्वपूर्ण एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी (फोटो 51) के आधार पर DNAकी संरचना को डबल हेलिक्स के रूप में समझा।

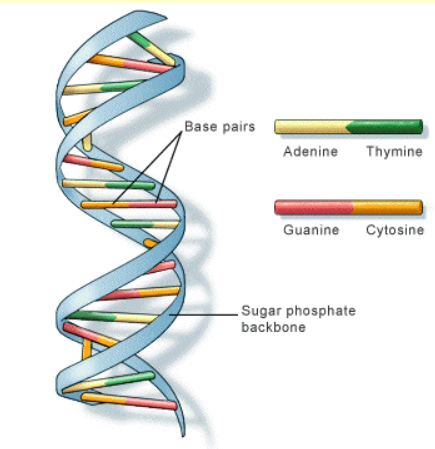

- संरचना: दो लंबी शृंखलाओं/सूत्र (Strands) से बना होता है, जो एक-दूसरे के चारों ओर घूमकर एक सर्पिल संरचना बनाती हैं, जिसे ‘डबल हेलिक्स’ कहा जाता है।

- प्रत्येक स्ट्रैंड शर्करा और फॉस्फेट अणुओं से बना होता है, जो इसके आधार का निर्माण करते हैं।

- अधिकांश DNA कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, इसलिये इसे न्यूक्लियर DNA कहा जाता है।

- बेस पेयर्स: दोनों स्ट्रैंड्स नाइट्रोजन बेस द्वारा जुड़े होते हैं, जहाँ एडनिन (A) हमेशा थाइमिन (T) के साथ और साइटोसिन (C) हमेशा ग्वानिन (G) के साथ युग्मित होता है। ये बेस पेयर्स कुंडलित सीढ़ी के ‘रग्स’ बनाते हैं।

- प्रति समानांतर रज्जुक: DNA के दो रज्जुक विपरीत दिशाओं में चलते हैं, इस विशेषता को "प्रति समानांतर" के रूप में जाना जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पूरक बंधन के लिये आधार जोड़े सही ढंग से संरेखित हों

- मुख्य विशेषताएँ:

- पूरक आधार युग्मन: दो रज्जुकों को विशिष्ट आधार युग्मन नियमों के माध्यम से जुड़ा हुआ पाया जाता है, जहाँ एडेनिन (A) थायमिन (T) के साथ और गुआनिन (G) साइटोसिन (C) के साथ जुड़ता है। इस युग्मन को DNA स्थिरता के मूलभूत सिद्धांत के रूप में रेखांकित किया गया है।

- सटीक प्रतिकृति की क्रियाविधि: इस पूरक युग्मन पर ज़ोर इस बात को समझाने के लिये दिया जाता है कि किस प्रकार DNA उच्च सटीकता के साथ प्रतिकृति बनाता है तथा पीढ़ियों के बीच आनुवंशिक जानकारी का विश्वसनीय संचरण सुनिश्चित करता है

- खोज का महत्त्व:

- इसने आणविक जीवविज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों का विकास किया।

- वॉटसन, क्रिक और मौरिस विल्किंस को उनके DNA मॉडल के लिये फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार (1962) से सम्मानित किया गया, जिसमें इसके मूलभूत महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।

- मानव जीनोम परियोजना (2003), CRISPR जीन संपादन उपकरण और व्यक्तिगत चिकित्सा के लिये मार्ग प्रशस्त किया।

- कृषि में DNA विश्लेषण ने आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों और कीट-प्रतिरोधी पौधों की किस्मों के निर्माण को संभव बनाकर कृषि पद्धतियों को नया रूप दिया।

- DNA फॉरेंसिक विज्ञान में भी अपरिहार्य हो गया है, जो अपराध सुलझाने में सहायता करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: DNA डबल हेलिक्स की खोज ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्यों थी?

इस खोज ने यह स्पष्ट किया कि आनुवंशिक जानकारी किस प्रकार संग्रहीत होती है तथा प्रतिलिपि बनाई जाती है। इससे आनुवंशिकी के अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव आया, आणविक जीव विज्ञान को नई दिशा मिली और आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जीनोम अनुक्रमण, CRISPR तकनीक तथा व्यक्तिगत चिकित्सा जैसी प्रगतियों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रश्न: वाटसन और क्रिक के डबल-हेलिक्स मॉडल का मूल विचार क्या है?

यह मॉडल डीएनए की दो विपरीत दिशा में चलने वाली शृंखलाओं को एक कुंडलित सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्हें पूरक बेस-पेयरिंग (A–T, G–C) स्थिर बनाती है। यही संरचना डीएनए की मज़बूती और उसकी सटीक प्रतिकृति को संभव बनाती है।

प्रश्न: DNA को आनुवंशिकता और जैविक विकास का केंद्रीय तत्त्व क्यों माना जाता है?

DNA अपने न्यूक्लियोटाइड क्रम में आनुवंशिक जानकारी को संजोकर रखता है, जिसे वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुँचाता है। यही क्रम समय-समय पर उत्परिवर्तनों के माध्यम से बदलता है, जिससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। इसी विविधता के आधार पर विकास, अनुकूलन और नई प्रजातियों का उद्भव संभव होता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

DNA बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है?

- किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिये

- समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिये

- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिये

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 3

(c) 1 और 2

(d) 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न: विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? (2019)

(a) विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिये गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं।

(b) प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं।

(c) किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है।

(d) पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है।

उत्तर: (a)