आदि वाणी: जनजातीय भाषाओं के लिये AI अनुवादक

केंद्र सरकार आदि वाणी, एक AI-आधारित अनुवाद ऐप, का बीटा संस्करण लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य जनजातीय ज़िलों में संचार और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना है।

- उद्देश्य: हिंदी, अंग्रेज़ी व छह आदिवासी भाषाओं: भीली, मुंडारी, गोंडी, संताली, कुई और गारो के बीच भाषण तथा पाठ का अनुवाद करना।

- लक्षित उपयोग: इसे आदि कर्मयोगी के माध्यम से परखा जाएगा, जो जनजातीय ज़िलों में क्षमता निर्माण की एक राष्ट्रीय पहल है, जो 1 लाख गाँवों और 20 लाख स्वयंसेवकों को शामिल करती है।

BHASHINI (भारत के लिये भाषा इंटरफेस-BHASHa INterface for India)

- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के रूप में, BHASHINI को डिजिटल इंडिया के तहत लागू किया गया है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और प्राकृतिक भाषा संसाधन (NLP) का उपयोग करके डिजिटल सामग्री व सेवाओं को कई भारतीय भाषाओं में सुलभ बनाता है।

- इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया BHASHINI प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

- उद्देश्य: डिजिटल समावेशन और सुगम्यता को बढ़ावा देते हुए 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रदान करना। BHASHINI का उद्देश्य भारत के सभी भाषाई क्षेत्रों में डिजिटल सामग्री और सेवाओं तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है।

- अनुप्रयोग: पाठ, वीडियो, दस्तावेज़, वेब सामग्री और वास्तविक समय भाषण का अनुवाद सक्षम करता है, जिससे बहुभाषी पहुँच तथा समावेशिता सुनिश्चित होती है।

- सरकारी प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण: शिक्षा सामग्री अनुवाद के लिये इसे ई-श्रम, ई-ग्राम स्वराज, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के साथ एकीकृत किया गया है।

| और पढ़ें: डिजिटल इंडिया भाषिनी |

युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास

भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास संपन्न किया।

युद्ध कौशल सैन्य अभ्यास

- यह भारतीय सेना के अभ्यासों की एक शृंखला है जिसे युद्ध तत्परता, परिचालन प्रभावशीलता और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को मज़बूत करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- मुख्य विशेषताएँ: इसमें पारंपरिक युद्ध को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रोन, मानवरहित प्रणालियाँ, सटीक हथियार, सुरक्षित संचार और उन्नत रणनीति के साथ जोड़कर बहु-क्षेत्रीय ऑपरेशन शामिल हैं।

- इसमें प्रायः भारतीय वायु सेना के साथ संयुक्त अभियान तथा भारतीय रक्षा उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी शामिल होती है।

- युद्ध कौशल 2025: चतुर्थ (गजराज) कोर द्वारा आयोजित इस अभ्यास में बहु-क्षेत्रीय ऑपरेशन शामिल थे, जिसमें ड्रोन निगरानी, वास्तविक समय लक्ष्यीकरण, सटीक हमले, हवाई-तटीय प्रभुत्व और एकीकृत युद्धक्षेत्र रणनीति शामिल थी।

- इसने अश्नी पलटनों (ASHNI platoons) की संचालनात्मक शुरुआत देखी, जो भारतीय सेना की समर्पित ड्रोन इकाइयाँ हैं। ये इकाइयाँ उन्नत तकनीक को सिद्ध युद्धक रणनीतियों के साथ मिलाकर पैदल सेना को अगली पीढ़ी के युद्ध में निर्णायक बढ़त प्रदान करती हैं।

| और पढ़ें: भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास |

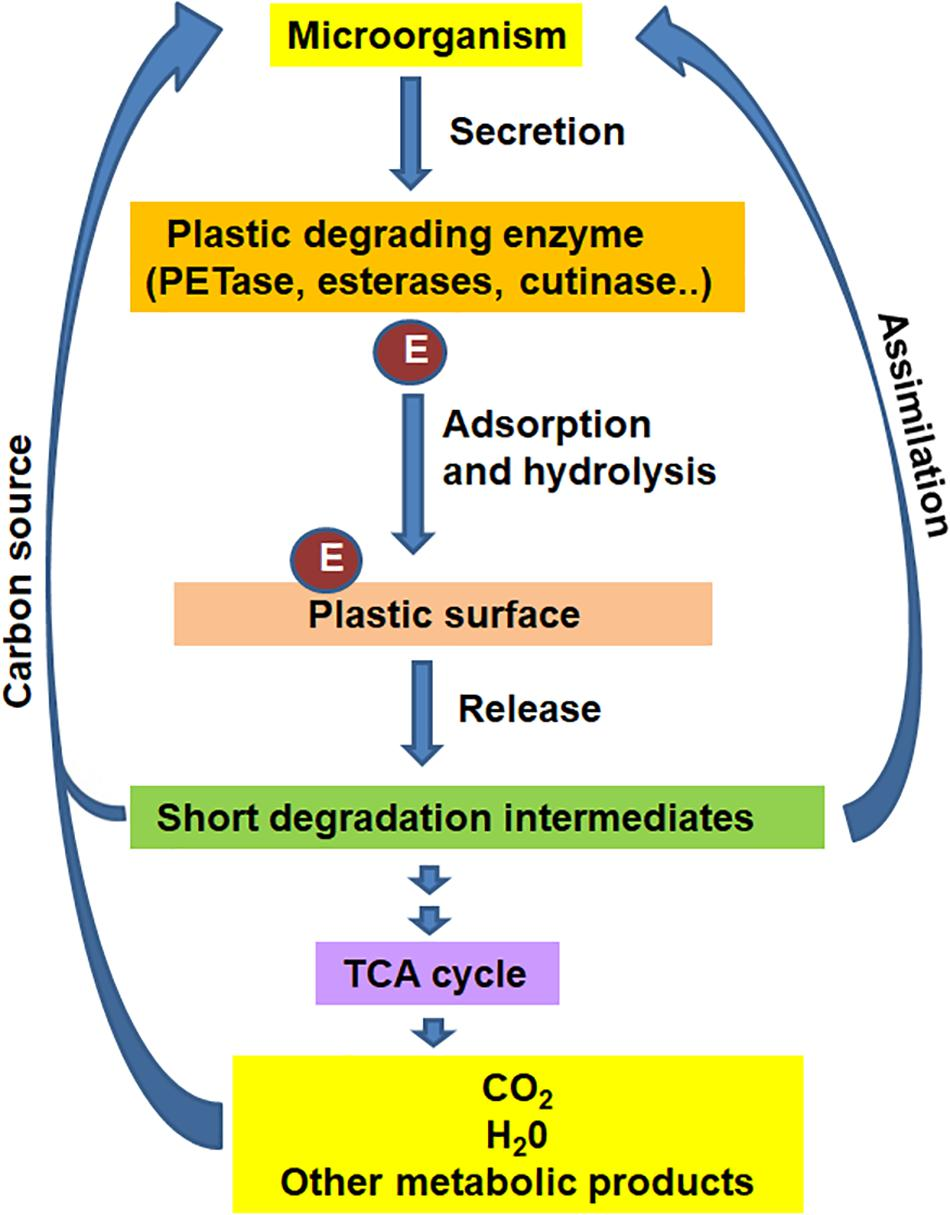

प्लास्टिक-अपघटनकारी सूक्ष्मजीव

सुंदरबन के जंगल में किये गए एक अध्ययन में प्लास्टिक-अपघटनकारी सूक्ष्मजीवों (Plastic-Degrading Microbes) और एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस जीन (ARGs) के बीच एक चिंताजनक संबंध पाया गया है, जो प्रदूषण के उस नए पहलू को उजागर करता है जो एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस (AMR) संकट को और गंभीर बना सकता है।

- सुंदरबन, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, प्रतिदिन लगभग 3 अरब माइक्रोप्लास्टिक कण प्राप्त करता है, जो गंगा-ब्रह्मपुत्र सहित नदियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में पहुँचते हैं।

- यह प्लास्टिक-अपघटनकारी एंज़ाइमों (PDE) वाले सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देता है, जिनमें अक्सर एंटीबायोटिक और मेटल रेज़िस्टेंस जीन होते हैं।

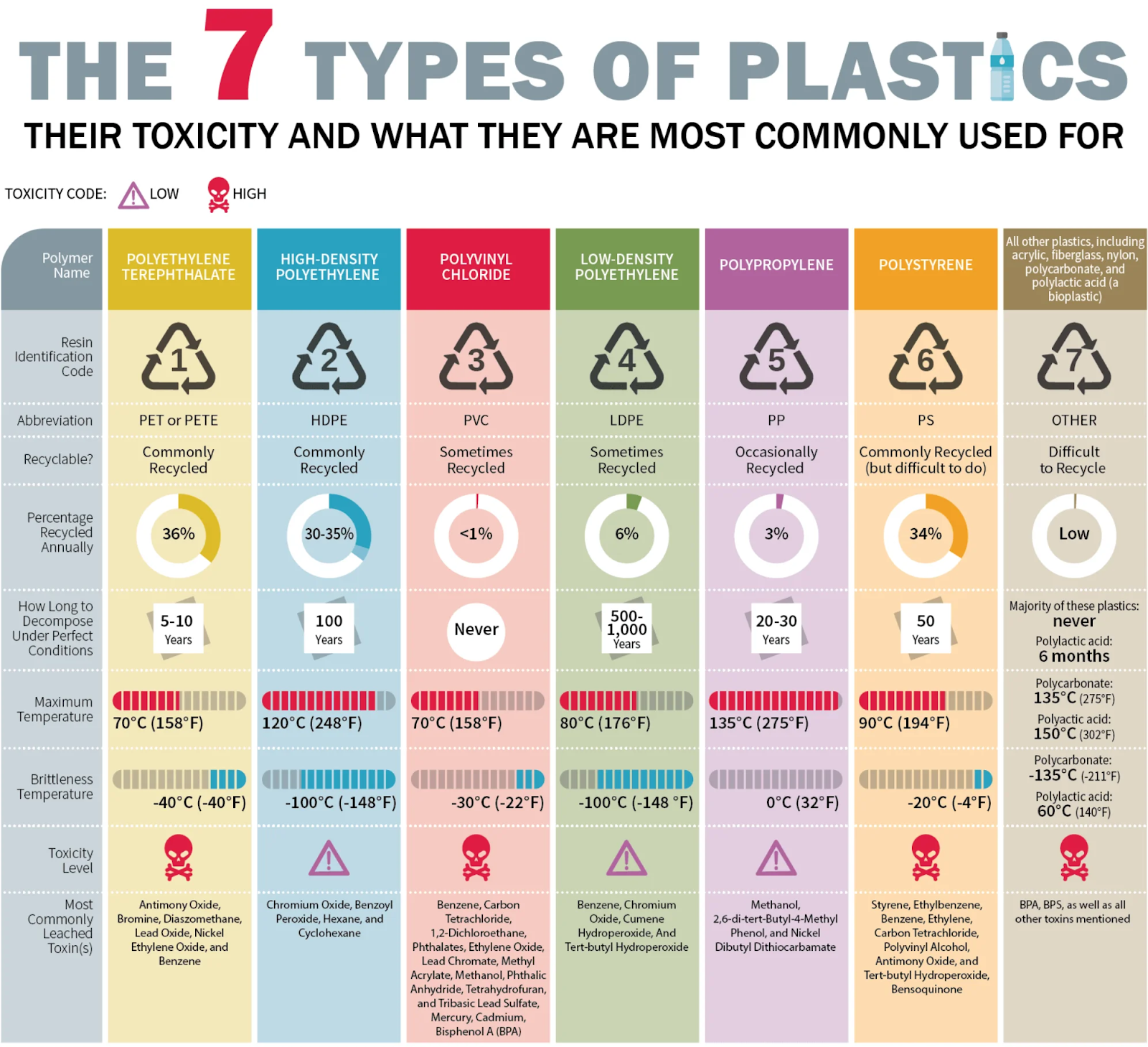

- पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET) जैसे अजैव अपघटनीय प्लास्टिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जल स्रोतों में इकट्ठा होते हैं और प्रदूषकों को, जिनमें भारी धातुएँ और एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, अवशोषित कर लेते हैं।

- ये सूक्ष्म प्लास्टिक (माइक्रोप्लास्टिक) प्रतिरोधी जीन वाले बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस (AMR) के प्रसार को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

माइक्रोप्लास्टिक

- माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी से कम आकार के प्लास्टिक के टुकड़े (100 नैनोमीटर से कम आकार के नैनोप्लास्टिक) होते हैं जो पराबैंगनी विकिरण, हवा और समुद्री धाराओं के माध्यम से बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं।

- माइक्रोप्लास्टिक पारिस्थितिक तंत्र में बने रहते हैं, समुद्री जीवन और खाद्य शृंखलाओं को नुकसान पहुँचाते हैं तथा निगलने, साँस लेने या त्वचा के संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिकाएँ, प्रतिरक्षा प्रणाली, हार्मोन और हृदय प्रणाली प्रभावित होती हैं।

- वैश्विक स्तर पर इस समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) प्लास्टिक संधि के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि भारत में इसे सिंगल-यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016 और 2024) के तहत संबोधित किया गया है।

| और पढ़ें..: प्लास्टिक अपशिष्ट: लोक स्वास्थ्य के लिये खतरा |

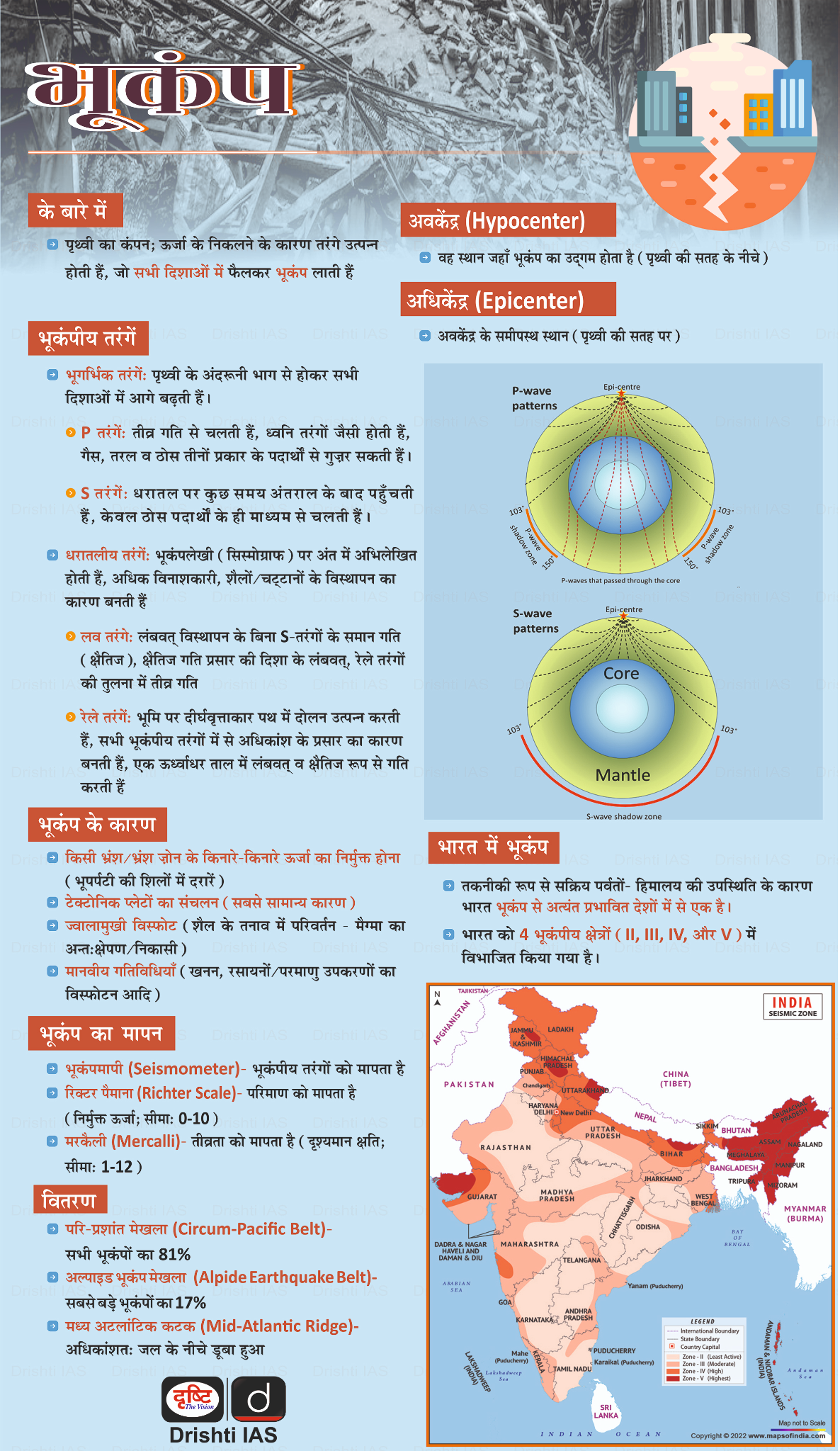

अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप

अफगानिस्तान 6.0 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ, जिसमें 800 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश भूकंपीय खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

भूकंपीय खतरों के प्रति अफगानिस्तान की संवेदनशीलता

- अफगानिस्तान उन देशों में से एक है जो भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि यह भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव क्षेत्र में स्थित है।

- अफगानिस्तान में आने वाले कई भूकंप उथले केंद्र वाले भूकंप होते हैं, जिससे ऊर्जा सीधे सतह पर मुक्त होती है, जिससे गंभीर नुकसान होता है।

- प्रमुख भूकंप क्षेत्र:

- हिंदू कुश (उत्तरी अफगानिस्तान): भारतीय प्लेट के लिथोस्फियर के डूबने के कारण यह क्षेत्र सतही और गहरे दोनों प्रकार के भूकंपों के लिये जाना जाता है।

- हिंदू कुश क्षेत्र (जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्याँमार और पाकिस्तान में फैला है) अल्पाइड बेल्ट का हिस्सा है, जो सर्कम-पैसिफिक बेल्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है।

- 1900 के बाद से, हिंदू कुश क्षेत्र में 7 तीव्रता से अधिक के 12 भूकंप आए हैं, जो इसकी उच्च भूकंपीय सक्रियता को दर्शाते हैं।

- सुलेमान रेंज (दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान): विनाशकारी उथले, प्रक्षेपित भ्रंश भूकंपों से युक्त।

- हिंदू कुश (उत्तरी अफगानिस्तान): भारतीय प्लेट के लिथोस्फियर के डूबने के कारण यह क्षेत्र सतही और गहरे दोनों प्रकार के भूकंपों के लिये जाना जाता है।

- सक्रिय भ्रंश तंत्र: चमन भ्रंश और मेन पामीर थ्रस्ट (या पामीर फ्रंटल थ्रस्ट) जैसे भ्रंश अफगानिस्तान में भूकंपीय गतिविधियों के प्रमुख स्रोत हैं।

अफगानिस्तान:

- यह दक्षिण-मध्य एशिया में स्थित एक स्थलरुद्ध (Landlocked), बहु-जातीय देश है। इसकी राजधानी काबुल है और इसकी सीमाएँ पाकिस्तान, भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताज़िकिस्तान और चीन से लगती हैं।

- इसका भू-आकृतिक स्वरूप मुख्यतः हिंदूकुश पर्वत से प्रभावित है, जिसमें खैबर दर्रा और शेबर दर्रा जैसे महत्त्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं।

| और पढ़ें: भूकंप |

वैश्विक जैव विविधता पैटर्न

नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन से जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में प्रजातियों के वितरण में एक सार्वभौमिक पैटर्न का पता चलता है, जो वैश्विक जैव विविधता संगठन में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- प्याज़-जैसी संरचना (Onion-like Structure): उच्च समृद्धि और स्थानिकता वाले घने कोर क्षेत्र, धीरे-धीरे मध्यम विविधता परतों से होते हुए प्रजाति-विहीन बाहरी क्षेत्रों (Species-Poor Outer Zones) में परिवर्तित होते हैं, जिनमें सामान्य प्रजातियों (आंतरिक प्रजातियों के उपसमूह) का प्रभुत्व होता है।

- सार्वभौमिक पैटर्न: क्षेत्रीय अंतरों (जैसे, दक्षिण अमेरिका बनाम अफ्रीका) के बावजूद, विविध वर्ग (पक्षी, स्तनधारी, उभयचर) की प्रजातियाँ एक सामान्य जैव-भौगोलिक संरचना का पालन करती हैं।

- जलवायु निर्धारक: तापमान और वर्षा 98% सटीकता के साथ प्रजातियों के वितरण का पूर्वानुमान लगाते हैं, जो जलवायु और ऊँचाई जैसे पर्यावरणीय फिल्टर (Environmental Filters) की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

संरक्षण के लिये निहितार्थ:

- दृष्टिकोण में बदलाव (Redefining Focus): प्रशासनिक संरक्षित क्षेत्रों से आगे बढ़कर पारिस्थितिक गलियारों और जैव विविधता केंद्रों की ओर बढ़ना, जो हिमालय जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- आँकड़ों की कमी को दूर करना: उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, वैश्विक दक्षिण और कुछ प्रजातियों (जैसे, ड्रैगनफ्लाई, वृक्ष) का कम प्रतिनिधित्व भारत में अधिक क्षेत्र-विशिष्ट अध्ययनों की मांग करता है।

- जलवायु-उत्तरदायी रणनीति: वर्षा और तापमान में परिवर्तन की निगरानी से अनुकूली संरक्षण योजना को समर्थन मिल सकता है।

| और पढ़ें: भारत की समृद्ध जैवविविधता |