वर्ल्ड फूड इंडिया 2025

प्रिलिम्स के लिये: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कृषि बाज़ार।

मेन्स के लिये: खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य संवर्द्धन, ग्रामीण रोज़गार और एमएसएमई विकास के लिये एक इंजन के रूप में खाद्य प्रसंस्करण।

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्देश्य भारत को एक 'वैश्विक खाद्य केंद्र' के रूप में स्थापित करना है। इस कार्यक्रम का समापन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों में निवेश, नवाचारों और रोज़गार सृजन पर प्रकाश डाला गया।

विश्व खाद्य भारत

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा परिकल्पित WFI, भारत का प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम है। वर्ष 2017 में अपने पहले संस्करण के बाद, वर्ष 2023 में इसका दूसरा, वर्ष 2024 में इसका तीसरा और अब वर्ष 2025 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है।

- इसने भारत को "विश्व की खाद्य टोकरी (Food Basket of the World)" के रूप में प्रदर्शित करने, निवेश को बढ़ावा देने, खेत से खाने तक के संबंधों को बढ़ाने, स्थायी खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करने और भारत की विविध खाद्य संस्कृति को उजागर करने के लिये अपना विकास किया है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का परिदृश्य किस प्रकार है?

- खाद्य प्रसंस्करण: इसमें कच्चे कृषि, पशु या मत्स्य उत्पादों को उनके मूल भौतिक गुणों में परिवर्तन करके खाद्य, व्यावसायिक रूप से मूल्यवान तैयार या अर्द्ध-तैयार उत्पादों में बदलने की विधियाँ शामिल हैं।

- प्रसंस्करण के स्तर:

- प्राथमिक प्रसंस्करण: कृषि उत्पादों की बुनियादी सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग।

- द्वितीयक प्रसंस्करण: सामग्री को खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना (उदाहरण के लिये, गेहूँ को पीसकर आटा बनाना)।

- तृतीयक प्रसंस्करण: खाने के लिये तैयार खाद्य पदार्थ बनाना (जैसे, आटे से रोटी पकाना)।

- भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास: भारत दूध, प्याज और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तथा चावल, गेहूँ, गन्ना, चाय, फल और सब्जियाँ तथा अंडों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

- भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात 2024-25 में 49.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का योगदान 20.4% होगा (2014-15 में 13.7% से बढ़कर)। इस क्षेत्र में पंजीकृत इकाइयों में 2.23 मिलियन और अपंजीकृत इकाइयों में 4.68 मिलियन लोग कार्यरत हैं।

- पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों की संख्या 25 लाख से बढ़कर 64 लाख हो गई, जिसे 24 मेगा फूड पार्कों से सहायता मिली है।

- ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत किए गए प्रयासों तथा कुल 225 अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 20 पेटेंट और 52 व्यावसायिक प्रौद्योगिकियों का सृजन हुआ।

- भारत की पहल:

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLISFPI): भारतीय ब्रांडों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

- कदन्न (मिल्लेट्स) आधारित उत्पादों हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLISMBP): रेडी-टू-ईट (RTE) और रेडी-टू-कुक (RTC) कदन्न उत्पादों को प्रोत्साहित करती है, ताकि मूल्य संवर्द्धन और कदन्न की खपत बढ़ सके।

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY): आधुनिक बुनियादी ढाँचा तैयार करती है, आपूर्ति शृंखलाओं को दक्ष बनाती है और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करती है।

- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण योजना (PMFME): सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को तकनीकी, वित्तीय और व्यवसायिक सहायता प्रदान करती है।

- मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत: सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देती है।

- मेगा फूड पार्क योजना: खाद्य प्रसंस्करण के लिये एकीकृत बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराती है और प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान करती है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLISFPI): भारतीय ब्रांडों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं?

|

अवसर |

चुनौतियाँ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

कौन से उपाय भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मज़बूत कर सकते हैं?

- क्लस्टर विकास: लागत में कटौती करने और ग्रामीण-शहरी संतुलन को बढ़ावा देने के लिये साझा बुनियादी ढाँचे (शीत भंडारण, प्रयोगशालाएँ, अपशिष्ट संयंत्र), सहायक उद्योगों (पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स) और निर्बाध परिवहन लिंक के साथ कृषि केंद्रों के पास एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करना।

- तकनीक-संचालित आपूर्ति शृंखला: ट्रेसेबिलिटी के लिये ब्लॉकचेन का उपयोग, वास्तविक समय की निगरानी हेतु IoT, मांग के पूर्वानुमान के लिये AI तथा फसल मूल्यांकन के लिये ड्रोन/उपग्रह इमेजिंग का उपयोग करना, ताकि बर्बादी में कमी लाई जा सके और दक्षता में सुधार लाया जा सके।

- फसल चक्रों के अनुरूप क्षेत्र-विशेष ऋण योजनाएँ बनाना, लघु और मध्यम उद्यमों (SME) के लिये एक ऋण गारंटी कोष स्थापित करना तथा फूड-टेक क्षेत्र में निजी इक्विटी एवं वेंचर कैपिटल को आकर्षित करने हेतु कर प्रोत्साहन प्रदान करना।

- गुणवत्ता मानक: भारतीय मानदंडों को वैश्विक मानदंडों (Codex) के साथ सुसंगत बनाना, बाज़ार लाभ के साथ स्तरीय प्रमाणन लागू करना, मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना तथा गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) से जोड़ना।

- विनियामक सरलीकरण: देरी को कम करने और अनुपालन लागत को घटाने के लिये एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना।

- निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र: प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, देश-केंद्रित रणनीतियों और वास्तविक समय बाज़ार खुफिया प्रणाली के साथ निर्यात-विशिष्ट क्षेत्रों का विकास करना, वैश्विक प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करने के लिये PLISFPI निधियों का पूर्ण उपयोग करना।

- अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा: खाद्य नवाचार प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, अनुसंधान एवं विकास के लिये भारित कर छूट देना तथा विस्तार हेतु पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

1. वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI) 2025 क्या है?

उत्तर: यह MoFPI (Ministry of Food Processing Industries) का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खाद्य हब के रूप में प्रदर्शित करना है। यह ₹1 लाख करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करने और “farm-to-fork” (खेती से थाली तक) कनेक्शन को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

2. भारत के लिये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्त्व क्या है?

उत्तर: यह क्षेत्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, मूल्य संवर्द्धन करने, ग्रामीण रोज़गार सृजित करने, MSME विकास को बढ़ावा देने और निर्यात (USD 49.4 अरब 2024–25 में) को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख सरकारी योजनाएँ कौन-कौन सी हैं?

उत्तर: PLISFPI (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना – खाद्य प्रसंस्करण), PLISMBP (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना – कदन्न उत्पाद), PMKSY (प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना), PMFME (सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना), खाद्य प्रसंस्करण में 100% FDI, मेगा फूड पार्क योजना

4. भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर: कटाई के बाद होने वाला नुकसान (~₹90,000 करोड़), अवसंरचना की कमी, SMEs के लिए क्रेडिट की बाधाएँ, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में कमज़ोरी

5. इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

उत्तर: क्लस्टर-आधारित ज़ोन का निर्माण, तकनीक-संचालित आपूर्ति श्रृंखलाएँ (AI, IoT, Blockchain), क्रेडिट सुधार, Codex-मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सिंगल-विंडो क्लियरेंस, अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किस/किन उद्देश्य/उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? (2011)

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये उत्तम अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु।

- खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु।

- उद्यमियों के लिये उद्यमी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने हेतु।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करके किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? (2020)

प्रश्न. लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण हैं? खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी? (2017)

भारत में भीड़ प्रबंधन

प्रिलिम्स के लिये: हाइपोक्सिया, हाइपरकेपनिया, NDMA, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005।

मेन्स के लिये: भगदड़ के लिये आपदा प्रबंधन रणनीतियाँ, एनडीएमए दिशा-निर्देश, चुनौतियाँ और आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के करूर में एक तमिल अभिनेता से राजनेता बने व्यक्ति के लिये आयोजित एक चुनावी रैली में भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु और कई लोग घायल हो गए।

भगदड़ क्या है?

- भगदड़: भगदड़ लोगों या जानवरों की अचानक, अनियंत्रित भीड़ है, जो आमतौर पर घबराहट, डर या उत्तेजना से शुरू होती है, जो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में होती है और अक्सर अराजकता और हताहतों का कारण बनती है।

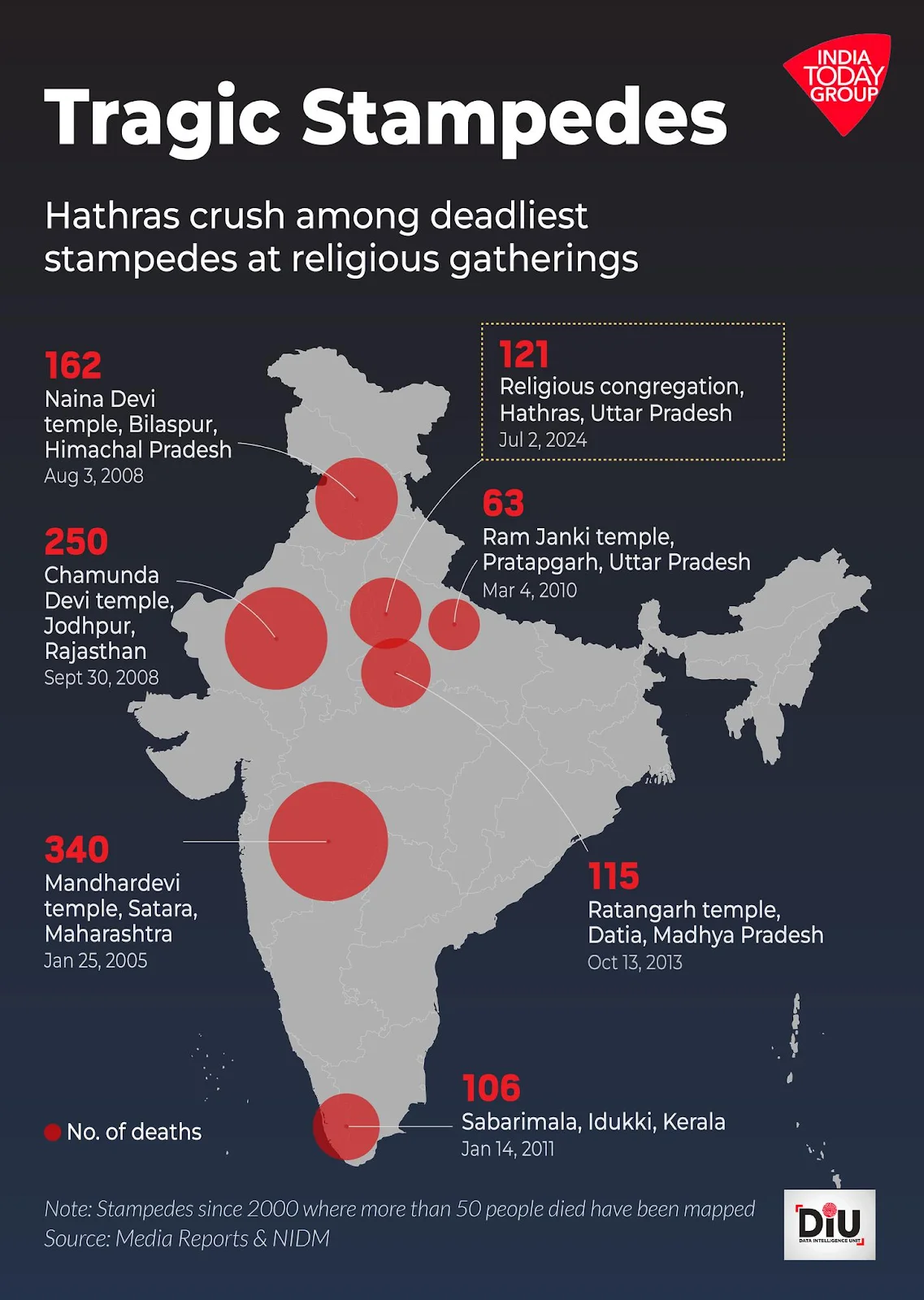

- भगदड़ की घटनाएँ: NCRB की रिपोर्ट 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएँ' में कहा गया है कि 2000 से 2022 तक भगदड़ में 3,074 लोगों की जान चली गई, पिछले तीन दशकों में लगभग 4,000 भगदड़ की घटनाएँ दर्ज की गईं।

- मृत्यु का कारण: भगदड़ से होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण "ब्लैक होल इफेक्ट" है। जब भीड़ बहुत अधिक होती है, तो शारीरिक बल एक अप्रत्याशित श्रृंखला बना लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो उसके आसपास एक “शून्य” (void) उत्पन्न होता है। इसके कारण अन्य लोग संतुलन खोकर गिर जाते हैं, जिससे भगदड़ और हताहतों की स्थिति बढ़ जाती है।

- इस डोमिनो प्रभाव के कारण लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरते हैं और दूसरों के वजन के नीचे दबकर दम घुटने लगते हैं।

- छाती पर अत्यधिक दबाव पड़ने से फेफड़ों की सामान्य गति बाधित होती है। परिणामस्वरूप हाइपोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी) और हाइपरकेपनिया (कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता) उत्पन्न होती है, जो जीवन के लिये गंभीर खतरा हैं।

भारत में भगदड़ के प्रमुख कारण और प्रभाव क्या हैं?

|

कारक (Causes) |

प्रभाव (Impacts) |

|

तत्काल ट्रिगर्स — अफवाहें, अचानक मार्ग अवरोध |

भगदड़ के कारण अचानक मौतें, गंभीर चोटें और मनोवैज्ञानिक आघात होता है, साथ ही दुःख और क्रोध भी उत्पन्न होता है। |

|

प्रणालीगत विफलताएँ— भीड़ का आकार कम आंकना, खराब भीड़ नियंत्रण, तैयारी की कमी |

जनता का अधिकारियों पर विश्वास कम होना, सुरक्षा प्रोटोकॉल की बार-बार समीक्षा, स्थायी सुधार लागू करना कठिन होता है |

|

व्यवहार संबंधी कारक — घबराहट का फैलना, नियमों की अनदेखी, स्टार पावर, राजनीतिक प्रभाव |

व्यवहारगत कारणों से अनियंत्रित भीड़ की आवाजाही होती है, जिसके कारण मौतें होती हैं, सामाजिक अशांति फैलती है तथा सामूहिक समारोहों या त्यौहारों को कलंकित किया जाता है।

|

|

खराब अवसंरचना— ( संकीर्ण रास्ते, अवरुद्ध निकास, फिसलन भरे फर्श ) |

इससे गिरने और भगदड़ मचने का खतरा बढ़ जाता है , गंभीर चोटें लगती हैं, तथा आयोजनों में जनता की भागीदारी कम होने से आर्थिक नुकसान होता है। |

भारत में घातक भगदड़ की घटनाएँ

- बेंगलुरु (2025): रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विजय समारोह के दौरान, बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग मारे गए और घायल हुए।

- प्रयागराज (2025): महाकुंभ मेला 2025 के दौरान स्नान के लिये उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में घातक भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए।

- तिरुपति (2025): आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टोकन जारी करने वाले काउंटर पर एक दुखद भगदड़ मच गई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग मारे गए और घायल हुए।

- हाथरस (2024): उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ में कम-से-कम 121 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे थे।

- मुंबई पैदल यात्री पुल (2017): व्यस्त समय के दौरान भगदड़ में 22 लोग मारे गए।

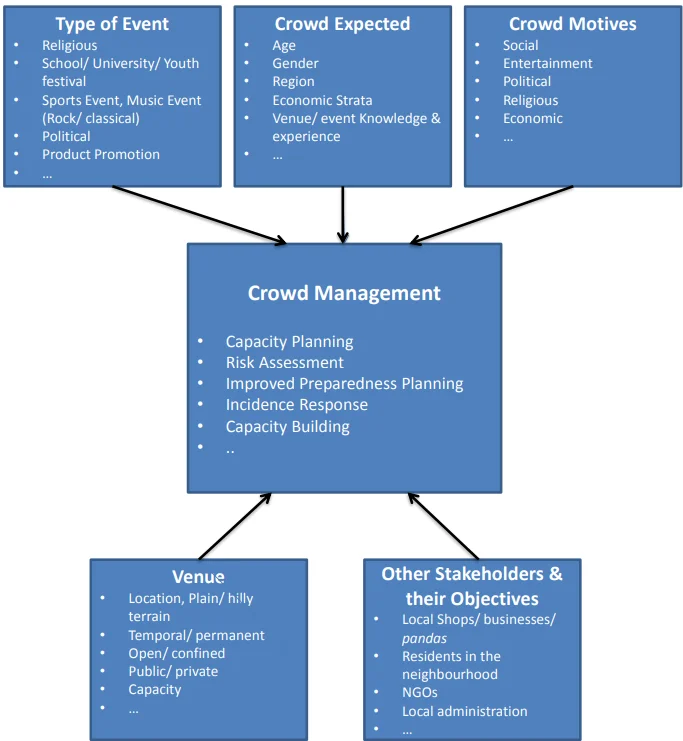

भीड़ प्रबंधन के लिये NDMA की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- कार्यक्रम-पूर्व योजना: भीड़ का आकलन और क्षमता नियोजन, सुरक्षित स्थल चयन और लेआउट डिज़ाइन तथा बिना किसी बाधा के प्रवेश, निकास और आवागमन के रास्तों के साथ स्पष्ट मार्ग नियोजन, भगदड़ को रोकने के लिये आवश्यक हैं।

- संरचनात्मक सुरक्षा: ज़िग-ज़ैग कतारों में बैरियर और रेलिंग लगाना, आभासी कतार और अनुमानित प्रतीक्षा समय की व्यवस्था करना, बाहर की ओर खुलने वाले चौड़े निकासों के साथ सुरक्षित प्रवेश और निकास बिंदु सुनिश्चित करना तथा भीड़ को प्रबंधित करने के लिये प्रभावी संचार प्रणाली और मोबाइल कनेक्टिविटी बनाए रखना।

- ज़मीनी प्रबंधन: बैरिकेड्स लगाकर भीड़ नियंत्रण और पृथक्करण लागू करना, यातायात और पार्किंग का सुरक्षित प्रबंधन करना, CCTV और एनालिटिक्स के साथ वास्तविक समय में भीड़ की निगरानी करना।

- जागरूकता निर्माण: जोखिमों और सुरक्षित व्यवहार के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना, सभी एजेंसियों के लिये प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित करना और कार्यक्रम प्रबंधन हितधारकों के लिये स्पष्ट विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) प्रदान करना।

- आपातकालीन प्रतिक्रिया: मौके पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना, आपात स्थितियों के लिये त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) तैनात करना और त्वरित निर्णय लेने के लिये एक स्पष्ट घटना कमान प्रणाली स्थापित करना।

भीड़ प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास

- सऊदी अरब: हज भगदड़ के बाद वहाँ की सरकार ने भीड़ का अनुकरण किया, प्रवेश समय सीमित किया, तथा मार्ग नियोजन में सुधार किया।

- यूनाइटेड किंगडम: ब्रिटेन में, लंदन के वेम्बली स्टेडियम को 90,000 लोगों को सुरक्षित रूप से संभालने के लिये कई निकास और उन्नत निकासी प्रणालियों के साथ डिज़ाइन किया गया है।

- दक्षिण कोरिया: हैलोवीन भगदड़ 2022 के जवाब में, दक्षिण कोरिया ने वास्तविक समय में भीड़ के घनत्व की निगरानी करने और समय पर चेतावनी देने के लिये एक उन्नत CCTV-आधारित AI प्रणाली तैनात की है।

- जापान: जापान ने अचानक भीड़ को रोकने के लिये समयबद्ध टिकट और क्रमिक प्रवेश उपायों को लागू किया है।

भारत में भगदड़ को कैसे रोका जा सकता है?

- ICT आधारित प्रबंधन: पूर्व-निवारक हस्तक्षेप के लिये वास्तविक समय में भीड़ के आकार, प्रवाह और बाधाओं की निगरानी हेतु CCTV, ड्रोन-आधारित हवाई निगरानी तथा मोबाइल नेटवर्क और वाई-फाई हीट मैपिंग के साथ AI-संचालित घनत्व विश्लेषण का उपयोग करना।

- मानव व्यवहार का प्रबंधन: भीड़ को शांत रखने या दृश्य और ध्वनि संकेतों का उपयोग करना, तनाव कम करने हेतु स्टाफ को 'क्राउड विस्परिंग' (भीड़ से शांतिपूर्वक संवाद करने) में प्रशिक्षित करना, तथा आपात स्थितियों के लिये सुरक्षित स्थान एवं दबाव कम करने वाले वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित करना।

- सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण करना: प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक सुरक्षित भीड़ अभियान शुरू करना, भीड़ प्रबंधन पर अनिवार्य आयोजक प्रमाणीकरण लागू करना और भीड़भाड़ की रिपोर्ट करने के लिये हैशटैग या ऐप के माध्यम से भीड़-आधारित निगरानी का उपयोग करना।

- जवाबदेही ढाँचे को मज़बूत करना: एक भीड़ सुरक्षा अधिनियम (Crowd Safety Act) लागू किया जाए, जिसमें आयोजकों की ज़िम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। बड़े आयोजनों के लिये स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिटरों की अनिवार्यता हो और पिछली घटनाओं से सीखने हेतु एक राष्ट्रीय भगदड़ डाटाबेस स्थापित किया जाए।

निष्कर्ष

भारत में भगदड़ की घटनाएँ कई कारणों के संयोजन से होती हैं — जैसे अचानक उत्पन्न होने वाले ट्रिगर, प्रणालीगत विफलताएँ, व्यवहार संबंधी कारक, और कमजोर बुनियादी ढाँचा। इसके परिणामस्वरूप मानवीय, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भारी क्षति होती है। इसकी प्रभावी रोकथाम के लिये NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के अनुरूप योजना बनाना, सुनियोजित भीड़ प्रबंधन, तकनीक का उपयोग, जन जागरूकता बढ़ाना और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक है। इन उपायों से जीवन की रक्षा की जा सकती है और बड़े जनसमूहों के आयोजन को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भगदड़ के लिये ज़िम्मेदार प्रणालीगत और व्यवहारिक कारकों का विश्लेषण कीजिये तथा बड़े सार्वजनिक समारोहों में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बहुआयामी रणनीति का सुझाव दीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भगदड़ क्या है?

उत्तर: भगदड़ एक अचानक और बेकाबू भीड़ की दौड़ होती है, जो अक्सर घबराहट या डर की वजह से शुरू होती है। इससे दम घुटना, ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है।

2. भारत में भगदड़ के मुख्य कारण क्या हैं?

उत्तर: भगदड़ तात्कालिक कारणों, प्रणालीगत विफलताओं, व्यवहारगत कारकों और खराब बुनियादी ढाँचे के कारण उत्पन्न होती है।

3. भीड़ प्रबंधन में कुछ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ क्या हैं?

उत्तर: सऊदी अरब, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश सुरक्षित सामूहिक समारोहों के लिये भीड़ सिमुलेशन, AI CCTV निगरानी, समयबद्ध टिकट, क्रमबद्ध प्रवेश तथा कई निकासों का उपयोग करते हैं।

4. भगदड़ रोकने के लिये भारत क्या रणनीति अपना सकता है?

उत्तर: भारत ICT आधारित भीड़ निगरानी (AI, ड्रोन, वाई-फाई हीट मैप्स) को लागू कर सकता है, मानव व्यवहार का प्रबंधन कर सकता है, सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण कर सकता है, और कानून के माध्यम से जवाबदेही को मज़बूत कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

मेन्स

प्रश्न. आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिये। (2020)

प्रांतीय नागरिकता

चर्चा में क्यों?

“प्रांतीय नागरिकता” की संकल्पना अकादमिक और नीतिगत बहसों में तेजी से उभर रही है, विशेषकर झारखंड, जम्मू और कश्मीर (J&K) और असम जैसे राज्यों में डोमिसाइल नीतियों के संदर्भ में।

- इसकी बढ़ती लोकप्रियता यह संकेत देती है कि राजनीति में अधिक बहिष्कारी और देशज (नैटिविस्ट) रुझान बढ़ रहे हैं, जो एक समान, अखिल भारतीय नागरिकता के संवैधानिक आदर्श को चुनौती दे सकते हैं।

प्रांतीय नागरिकता क्या है?

- प्रांतीय नागरिकता: प्रांतीय नागरिकता एक विशिष्ट भारतीय राज्य से संबंधित होने की एक अनौपचारिक, राजनीतिक रूप से निर्मित धारणा है। यह मूलनिवासी राजनीति से उभरती है, जो "मूल निवासी", "स्वदेशी", "स्थानीय" या "भूमिपुत्र" होने के विचार से जुड़ी है।

- यह संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन राजनीति में इसका इस्तेमाल "स्थानीय लोगों" को विशेष अधिकार देने के लिये किया जाता है। यह अनुच्छेद 5-11 के तहत एकल भारतीय नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को चुनौती देता है।

- प्रांतीय नागरिकता की मांग में वृद्धि के कारण:

- आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा: स्थानीय लोगों को डर है कि प्रवासी उनकी नौकरियाँ और संसाधनों तक उनकी पहुँच छीन लेंगे। प्रांतीय नागरिकता ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत समुदायों को मान्यता प्रदान करती है और बड़े पैमाने पर प्रवासन से उत्पन्न जनसांख्यिकीय दबाव का मुकाबला करती है।

- सांस्कृतिक चिंता: प्रवासन से भाषा, परंपरा और सांस्कृतिक एकरूपता को खतरा उत्पन्न होता है।

- प्रांतीय नागरिकता का उद्देश्य स्वदेशी समूहों की संस्कृति और भूमि की रक्षा करना है।

- राजनीतिक शून्यता: राज्य स्तरीय अधिवास नियमों को विनियमित करने या राज्यों में अधिवास नीतियों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये कोई केंद्रीय कानून नहीं है।

- न्यायिक एवं नीतिगत सुरक्षा उपाय:

- सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप :

- सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1995) मामले में न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा कोर्सेज़ में स्थानीय निवासियों के लिये 100% आरक्षण को रद्द कर दिया था और इस बात पर ज़ोर दिया था कि आरक्षण से योग्यता और दक्षता से समझौता नहीं होना चाहिये।

- डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जन्म स्थान या निवास के आधार पर आरक्षण अनुच्छेद 16(2) के तहत प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है।

- राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) (1955): SRC ने कहा कि अधिवास बहिष्करण राष्ट्रीय एकता को नष्ट करता है।

- संवैधानिक ढाँचा नागरिकता को एकीकृत और राष्ट्रीय अवधारणा के रूप में मान्यता देता है, जिसका विनियमन नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यह ढाँचा मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को गैर-भेदभाव और देश के भीतर स्वतंत्र गतिशीलता की गारंटी भी प्रदान करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप :

|

पहलू |

राष्ट्रीय नागरिकता |

प्रांतीय नागरिकता |

|

कानूनी स्थिति |

संविधान द्वारा अनुच्छेद 5–11 के तहत परिभाषित |

कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं; राजनीतिक और सामाजिक संकल्पना |

|

विधि |

नागरिकता अधिनियम, 1955 |

कोई औपचारिक कानून नहीं; राज्य-स्तरीय राजनीतिक प्रथाओं पर आधारित |

|

विस्तार |

पूरे भारत में समान रूप से लागू |

विशिष्ट राज्यों में लागू |

|

सुनिश्चित अधिकार |

निवास, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं तक समान अधिकार |

स्थानीय लोगों को प्राथमिकता; आंतरिक प्रवासियों की पहुँच सीमित कर सकता है |

|

संवैधानिक समर्थन |

मूलभूत अधिकारों द्वारा समर्थित (अनु. 14, 15, 16, 19) |

अक्सर मूलभूत अधिकारों के विपरीत |

|

पहचान का आधार |

भारतीय राष्ट्रीयता |

राज्य-स्तरीय पहचान (जैसे स्थानीय, देशज, "son of the soil") |

|

फेडरलिज्म पर प्रभाव |

समान नागरिकता के माध्यम से एकता को मजबूत करता है |

राज्य की स्वायत्तता बढ़ाता है, लेकिन केंद्र-राज्य संतुलन में तनाव उत्पन्न करता है |

भारत में प्रांतीय नागरिकता से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

- नागरिकता का विखंडन: यह स्तरीकृत पहचान बनाकर एक समान भारतीय नागरिकता के विचार को कमज़ोर करता है।

- संवैधानिक तनाव: 1955 की राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की रिपोर्ट के अनुसार, निवास-आधारित नियम रोज़गार, शिक्षा और कल्याण योजनाओं तक पहुँच को सीमित करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर), और अनुच्छेद 19 (आवागमन और निवास की स्वतंत्रता) के साथ विरोधाभासी हैं।

- प्रवासियों का बहिष्कार: आंतरिक प्रवासियों को मेजबान राज्यों में नौकरियों, आवास, शिक्षा और कल्याण तक पहुँचने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।

- मूलनिवासी राजनीति का उदय: "भूमिपुत्रों" के आंदोलनों, बाहरी शत्रुता और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करता है।

- न्यायालयों को निवास (डोमिसाइल) और आरक्षण नीतियों से जुड़ी भारी मात्रा में मुकदमों का सामना करना पड़ता है, जिससे पहले से ही बोझिल न्यायपालिका पर और अधिक भार का सामना करना पड़ता है।

- आर्थिक मंदी: प्रवासी श्रमिकों पर प्रतिबंध लगाने से कार्यबल की गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे उत्पादकता और शहरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय नागरिकता के बीच संतुलन बनाने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है?

- अधिवास पर संसदीय विधान: SRC 1955 ने सिफारिश की थी कि अधिवास नियमों को उचित संसदीय विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न करना या राष्ट्रीय नागरिकता के मूल अधिकारों को सीमित न करना।

- प्रवासी सुरक्षा को मज़बूत करना: कल्याणकारी लाभों की पोर्टेबिलिटी (स्थानांतरणीयता) को केवल खाद्य सामग्री (वन नेशन वन राशन कार्ड) तक सीमित न रखते हुए उसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और रोज़गार तक विस्तार दिया जाए।

- ई-श्रम पोर्टल जैसी पहलों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि आंतरिक प्रवासियों को उनके निवास राज्य की परवाह किये बिना समान अधिकार प्राप्त हों, जो असंगठित श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा को सक्षम बनाता है।

- संतुलित संघवाद: राज्यों को निवास-आधारित लाभों के लिये सीमित अधिकार दिये जाएँ, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों से नागरिकों को वंचित न करें।

- चुनाव आयोग की निगरानी: विदेशी-विरोधी राजनीति को रोकने के लिये "भूमिपुत्रों" के चुनावी अभियानों को विनियमित करना। पार्टी मान्यता तथा वित्तपोषण नियमों में समावेशी सुरक्षा उपायों को शामिल करें।

- जन जागरूकता एवं समावेशन: शहरी अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासियों के योगदान को उजागर करने वाले अभियान शुरू करना। विदेशी-द्वेष का मुकाबला करना और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

प्रांतीय नागरिकता स्थानीय असुरक्षाओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन भारत की एकता, समानता और बंधुत्व को खंडित करने का जोखिम उठाती है। संविधान तथा सतत् विकास लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी) के मार्गदर्शन में, भारत को एक राष्ट्र, एक नागरिकता के सिद्धांत की पुनः पुष्टि करनी चाहिये, विविधता की रक्षा करते हुए सभी नागरिकों के लिये समावेशिता सुनिश्चित करनी चाहिये, चाहे वे कहीं से भी आते हों।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में प्रांतीय नागरिकता की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिये और संविधान के तहत राष्ट्रीय एकता तथा समानता के लिये इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs)

1. प्रांतीय नागरिकता क्या है?

उत्तर: यह एक विशिष्ट भारतीय राज्य से संबंधित होने की एक अनौपचारिक, राजनीतिक रूप से निर्मित धारणा है। यह मूलनिवासी राजनीति से उपजी है, जो "मूल निवासी", "स्वदेशी", "स्थानीय" या "भूमिपुत्र" होने के विचार से जुड़ी है।

2. भारत में प्रांतीय नागरिकता राष्ट्रीय नागरिकता से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर: राष्ट्रीय नागरिकता को संविधान द्वारा अनुच्छेद 5-11 के तहत पूरे भारत में समान अधिकारों के साथ गारंटी दी गई है, जबकि प्रांतीय नागरिकता एक अनौपचारिक, अधिवास-आधारित संरचना है जो राज्यों के भीतर स्थानीय लोगों को विशेषाधिकार प्रदान करती है।

3. अधिवास-आधारित नीतियों से कौन से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है?

उत्तर: अधिवास नियम अक्सर अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के साथ संघर्ष करते हैं, जो समानता, गैर-भेदभाव, समान रोजगार के अवसर और आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।

4. राज्य तेज़ी से प्रांतीय नागरिकता नीतियों को क्यों अपना रहे हैं?

उत्तर: नौकरियों के लिये आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा, प्रवासन को लेकर सांस्कृतिक चिंताएँ तथा निवास स्थान पर केंद्रीय कानून की कमी के कारण, राज्य इसे मूलनिवासी और चुनावी राजनीति हेतु एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है।

- जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।

- जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 3

(d) 2 और 3

उत्तर: (a)

H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि

प्रिलिम्स के लिये: H-1B वीज़ा, एसटीईएम, धनप्रेषण, 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS), WTO, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग।

मेन्स के लिये: भारतीय IT पर वैश्विक संरक्षणवाद का प्रभाव तथा घरेलू कौशल विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देते हुए बाह्य आर्थिक झटकों के प्रबंधन की रणनीतियाँ।

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तहत कंपनियों को प्रत्येक H-1B वीज़ा के लिये 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना अनिवार्य है। यह आदेश 21 सितंबर से प्रभावी होगा और इसकी अवधि 12 महीने तक रहेगी, जब तक कि इसे आगे न बढ़ाया जाए। इस शुल्क वृद्धि से भारतीय IT कंपनियों पर गहरा असर पड़ने की उम्मीद है, जो अधिकांश H-1B आवेदन दायर करती हैं।

H-1B वीज़ा कार्यक्रम क्या है?

- परिचय: H-1B वीज़ा एक अस्थायी, गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को एसटीईएम और IT जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है, जिसके लिये कम-से-कम स्नातक की डिग्री आवश्यक होती है।

- वर्ष 1990 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को उस समय कौशल की कमी को दूर करने में मदद करना था, जब योग्य अमेरिकी श्रमिक उपलब्ध नहीं थे।

- वैधता अवधि: H-1B वीज़ा छह वर्ष तक वैध रहता है। इसके बाद धारकों को या तो दोबारा आवेदन करने से पहले 12 महीने के लिये अमेरिका छोड़ना होगा या स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) लेना होगा।

- भारतीयों की हिस्सेदारी: H-1B अनुमोदन में भारतीयों का दबदबा है, जो वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 70% से अधिक है। चीन वर्ष 2018 से 12-13% अनुमोदन के साथ लगातार दूसरे स्थान पर है।

- कोटा और छूट: प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, 65,000 नए वीज़ा की सीमा है। अमेरिकी मास्टर डिग्री या उससे उच्चतर डिग्री वालों के लिये अतिरिक्त 20,000 वीज़ा उपलब्ध हैं।

- सीमा छूट उन आवेदकों के लिये लागू होती है जो विश्वविद्यालयों, संबद्ध गैर-लाभकारी संस्थाओं और सरकारी अनुसंधान निकायों के साथ रोज़गार जारी रखते हैं या काम करते हैं।

- भारतीयों के लिये H-1B वीज़ा के लाभ:

- प्रौद्योगिकी और STEM क्षेत्रों में प्रभुत्व: H-1B प्राप्तकर्त्ताओं में 70% से अधिक भारतीय हैं, जो IT और STEM भूमिकाओं में प्रभुत्व रखते हैं, तथा 80% से अधिक कंप्यूटर-संबंधी नौकरियाँ उन्हें मिलती हैं, जिससे वे अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिये महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं।

- चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में योगदान: अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा स्नातकों में लगभग 22% भारतीय हैं, जो कुल अमेरिकी चिकित्सकों का 5-6% है। H-1B वीज़ा धारक अस्पतालों और शल्य चिकित्सा इकाइयों में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की कमी को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- शैक्षणिक और कॅरियर के मार्ग: कई भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के बाद अमेरिका में काम करने के लिये H-1B वीज़ा का उपयोग करते हैं, जिससे उनके कॅरियर की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। यह वीज़ा वैश्विक अनुभव भी प्रदान करता है, जिससे कौशल तथा रोज़गार क्षमता में वृद्धि होती है।

- रणनीतिक और उद्योग लाभ: यह कार्यक्रम उच्च राजस्व वाली अमेरिकी परियोजनाओं में तैनाती को सक्षम बनाकर भारतीय IT क्षेत्र के विकास को समर्थन देता है तथा इसके आधे से अधिक राजस्व को बनाए रखता है।

H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि का भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है?

- भारतीय पेशेवरों पर प्रभाव: H-1बी वीज़ा में कटौती से भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिये अवसर सीमित हो जाएंगे, जिससे मुख्य रूप से वरिष्ठ विशेषज्ञ भूमिकाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाएगी तथा प्रारंभिक से लेकर मध्य स्तर की प्रतिभाओं के लिये कॅरियर विकास अवरुद्ध हो जाएगा।

- मौजूदा वीजा धारकों को भी रोज़गार की असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि महंगे नवीनीकरण और स्थानांतरण नियोक्ताओं को हतोत्साहित करते हैं।

- भारतीय IT कंपनियों पर प्रभाव: प्रति कर्मचारी 100,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क इंफोसिस, TCS और विप्रो जैसी भारतीय IT कंपनियों के लागत लाभ को कमज़ोर कर देगा, जिससे राजस्व हानि होगी और अमेरिकी अनुबंधों में कमी आएगी।

- अनुकूलन के लिये, उन्हें स्थानीय स्तर पर नियुक्ति, अधिकाधिक ऑफशोरिंग, तथा स्वचालन/AI के अधिकाधिक उपयोग की ओर विचार करना होगा।

- भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: भारत से H-1बी वीज़ा धारकों की संख्या में कमी आने से प्रतिवर्ष 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की धन प्रेषण में कमी आ सकती है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ सकता है, जो पहले से ही एशिया की सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक है।

- भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रभाव: H-1बी प्रतिबंध भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे प्रमुख आर्थिक और तकनीकी हित प्रभावित हो सकते हैं।

- भारतीय पेशेवर वैश्विक स्तर पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में अवसर तलाश सकते हैं।

- अमेरिकी कंपनियों पर प्रभाव: इससे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियों को क्षति हो सकती है, क्योंकि इससे STEM प्रतिभाओं की कमी बढ़ जाएगी, वेतन और परिचालन लागत बढ़ जाएगी, तथा सीमित घरेलू कार्यबल के लिये प्रतिस्पर्द्धा बढ़ जाएगी।

अन्य अमेरिकी गैर-आप्रवासी वीज़ा श्रेणियाँ

- O- विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय या एथलेटिक्स में असाधारण क्षमता वाला विदेशी नागरिक।

- H-2A- अस्थायी कृषि श्रमिक।

- H-2B- अस्थायी या मौसमी प्रकृति की अन्य सेवाएँ या श्रम करने वाला अस्थायी कर्मचारी।

- B-2- पर्यटन, अवकाश, मनोरंजन हेतु आगंतुक।

- V- वैध स्थायी निवासी के जीवनसाथी और बच्चों के लिये गैर-आप्रवासी वीज़ा।

H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि से निपटने के लिये भारत क्या रणनीति अपना सकता है?

- कूटनीतिक एवं सरकार द्वारा संचालित उपाय: भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम और 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता जैसे मंचों का उपयोग करके यह दर्शाया जाए कि H-1B शुल्क वृद्धि किस प्रकार अमेरिकी नवाचार और भारत-अमेरिका सामरिक संबंधों को नुकसान पहुँचाती है।

- विश्व व्यापार संगठन में विवाद दायर करने पर विचार करें , जिसमें तर्क दिया जाएगा कि यह वृद्धि एक संरक्षणवादी उपाय है जो अनुचित रूप से भारतीय आईटी कंपनियों को निशाना बना रहा है तथा संभवतः सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) का उल्लंघन कर रहा है।

- भारतीय आईटी कंपनियों के लिये रणनीतिक बदलाव: वे अधिक अमेरिकी प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिये 'स्थानीयकरण' मॉडल में तेजी ला सकते हैं और AI, क्लाउड और टेलीप्रेजेंस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ऑफशोर डिलीवरी को बढ़ावा दे सकते हैं।

- इसके अतिरिक्त, भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिये यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व में विस्तार करके वैश्विक बाज़ारों में विविधता लानी चाहिये।

- कौशल विकास: भारत को AI, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में पेशेवरों को प्रशिक्षित करना चाहिये, जहाँ अमेरिकी ग्राहकों के लिये उच्च वीजा लागत उचित है।

- इसके साथ ही, रिवर्स माइग्रेशन और ब्रेन गेन को बढ़ावा देने से प्रतिभाओं को भारत में वापस आकर्षित किया जा सकता है, जिससे घरेलू तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र मज़बूत होगा।

- भारतीय प्रतिभा को मजबूत करना: भारतीय प्रवासियों का लाभ उठाकर तर्कसंगत आव्रजन सुधारों का समर्थन करना और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रतिभा के योगदान पर ज़ोर देना।

निष्कर्ष:

प्रस्तावित H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि एक महत्त्वपूर्ण संरक्षणवादी परिवर्तन को दर्शाती है, जो भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों की नींव को चुनौती देती है। यह अमेरिका में नवाचार और भारतीय आईटी कंपनियों की आय पर दबाव डाल सकती है, लेकिन अंततः यह भारत को कौशल विकास, बाज़ार विविधीकरण और अपने घरेलू तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में रणनीतिक रूप से अग्रसर होने का अवसर प्रदान कर सकती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: H-1B कार्यक्रम का हवाला देते हुए, वैश्विक नवाचार और प्रतिभा वितरण में कुशल प्रवास की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – H-1B वीज़ा

1. H-1B वीज़ा क्या है?

उत्तर: H-1B वीज़ा अमेरिका का अस्थायी कार्य वीज़ा है, जो STEM/IT क्षेत्रों के कुशल पेशेवरों के लिये जारी किया जाता है।

2. प्रस्तावित H-1B शुल्क वृद्धि का भारतीय आईटी कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: प्रति वीज़ा USD 1,00,000 शुल्क जैसी वृद्धि कंपनियों जैसे Infosys, TCS और Wipro की लागत लाभ को प्रभावित कर सकती है, जिससे अमेरिका में अनुबंध कम हो सकते हैं तथा स्थानीय भर्ती को बढ़ावा मिल सकता है।

3. H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिये भारत क्या कदम उठा सकता है?

उत्तर:

- कूटनीतिक प्रयास: व्यापार नीति मंचों और WTO के माध्यम से अमेरिका के साथ संवाद।

- घरेलू कौशल विकास: AI, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय कौशल को बढ़ावा देना।

- रिवर्स माइग्रेशन और ब्रेन गेन: कुशल भारतीय पेशेवरों को भारत वापस लाना और ज्ञान को देश में संचारित करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ)

मेन्स के लिये:

प्रश्न. भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊँचाइयों को छुआ है। भारत के लिये इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये, यूपीएससी मेन्स 2023)

प्रश्न. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिये। (2017)