भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा, सकल राजकोषीय घाटा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मेन्स के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और समष्टि आर्थिक संकेतक, मुद्रास्फीति और राजकोषीय अनुशासन, राज्य वित्त |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक के "स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी" शीर्षक वाले लेख में वैश्विक और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति एक सावधानीपूर्ण आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है?

- मुद्रास्फीति: खुदरा मुद्रास्फीति (जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से मापा जाता है) वर्ष 2023–24 में 5.4% से घटकर जून 2025 में 2.1% पर आ गई, जो जनवरी 2019 के बाद सबसे निम्न स्तर है।

- जून 2025 में, कोर मुद्रास्फीति 4.4% तक बढ़ गई, जिसका कारण व्यक्तिगत देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन सेवाओं की बढ़ती लागत रही, जबकि समग्र मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों (1.7%) में शहरी क्षेत्रों (2.6%) की तुलना में अधिक तेज़ी से घटी।

- भुगतान संतुलन: भारत ने वर्ष 2024–25 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.3% चालू खाता अधिशेष दर्ज किया।

- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023–24 में भारत का चालू खाता घाटा घटकर GDP का 0.7% रह गया।

- राजकोषीय विकास: सकल राजकोषीय घाटा (GFD) वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान का 0.8% रहा, जो 2024-25 के 3.1% की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार है।

- मई 2025 तक, केंद्र सरकार को वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान (BE) का 21% कुल प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुआ। कुल व्यय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान का 14.7% रहा, जिसमें पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) पर विशेष ध्यान दिया गया।

- व्यापार प्रदर्शन (Trade Performance): मई 2025 में भारत का कुल व्यापार घाटा लगभग 30% घट गया, जिसका मुख्य कारण तेल की कीमतों में गिरावट और सेवाओं के निर्यात में मज़बूती रही।

- मई 2024 की तुलना में मई 2025 में कुल निर्यात में 2.8% की वृद्धि हुई, जिसमें सेवाओं के निर्यात में 9.4% की वृद्धि ने प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि कुल आयात में 1% की गिरावट दर्ज की गई।

- वित्त वर्ष 2024–25 में भारत के निर्यात प्रदर्शन को कॉफी, तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, चावल और औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में मज़बूत वृद्धि ने बढ़ावा दिया।

- टेक्सटाइल के रेडीमेड गारमेंट्स (RMG), प्लास्टिक व लिनोलियम, इंजीनियरिंग वस्तुएँ और फल एवं सब्ज़ियाँ जैसे अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई।

- इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और फ्राँस शीर्ष निर्यात गंतव्य के रूप में उभरे।

- वहीं आयात के मामले में भारत के प्रमुख स्रोत देशों में यूएई, चीन, थाईलैंड, अमेरिका और रूस शामिल रहे।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): वित्त वर्ष 2024-2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में पिछले वर्ष (FY24) की तुलना में 14% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 125% अधिक है।

- सेवा क्षेत्र ने 19% इक्विटी निवेश के साथ अग्रणी स्थान प्राप्त किया, उसके बाद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (16%) तथा व्यापार (8%) का स्थान रहा।

- निर्माण क्षेत्र में FDI में वित्त वर्ष 2024-2025 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-2024 के मुकाबले 18% की वृद्धि हुई। राज्यों में महाराष्ट्र ने 39% निवेश आकर्षित करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि देशों में सिंगापुर 30% निवेश के साथ सबसे बड़ा स्रोत रहा, उसके बाद मॉरीशस और अमेरिका का स्थान रहा।

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): भारत ने वित्त वर्ष 2023–24 (FY24) में 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकारात्मक निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्रवाह का अनुभव किया।

- बाह्य ऋण: भारत का बाह्य ऋण वर्ष 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में 10% बढ़ा और ऋण-से-जीडीपी (Debt-to-GDP) अनुपात वित्त वर्ष 2023–24 के 18.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-2025 में लगभग 19.1% हो गया।

- विदेशी मुद्रा भंडार: जुलाई 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 696 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 11 महीनों से अधिक के वस्तु आयात और 95% बाह्य ऋण को शामिल करने में सक्षम है।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन-से हैं?

- वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ (Global Headwinds):

- भूराजनीतिक और व्यापारिक तनाव: ईरान-इज़राइल के बीच जारी संघर्ष और अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता के चलते वैश्विक माहौल अस्थिर बना हुआ है।

- वैश्विक टैरिफ दरें 1930 के दशक के स्तर तक पहुँच सकती हैं, जिससे भारत के आयात लागत में वृद्धि और मुद्रास्फीति में और तेज़ी आ सकती है।

- कमज़ोर वैश्विक विश्वास: उपभोक्ताओं और व्यवसायों का विश्वास पूरे विश्व में कमज़ोर बना हुआ है, जिससे वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार की गति धीमी हो रही है।

- इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ता है, विशेष रूप से विनिर्माण और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों में।

- दीर्घकालिक वैश्विक मुद्रास्फीति: विकसित देशों में मुद्रास्फीति बढ़ी है और ब्राज़ील व रूस जैसे उभरते बाज़ारों में यह उच्च स्तर पर बनी हुई है।

- इससे वैश्विक मौद्रिक नीति और कड़ी हो सकती है, जो भारत में विदेशी पूंजी प्रवाह को सीमित कर सकती है और उधार लेने की लागत को बढ़ा सकती है।

- भूराजनीतिक और व्यापारिक तनाव: ईरान-इज़राइल के बीच जारी संघर्ष और अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता के चलते वैश्विक माहौल अस्थिर बना हुआ है।

- घरेलू गतिविधियाँ:

- औद्योगिक मंदी: मई 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि दर घटकर 1.2% रह गई, जो अगस्त 2024 के बाद सबसे निचला स्तर है।

- यह रोज़गार सृजन में बाधा उत्पन्न करता है और औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्रों की गति को कमज़ोर करता है।

- ऋण वृद्धि में गिरावट: बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और उद्योग को दिये गए ऋण में गिरावट दर्ज की गई।

- सितंबर 2024 तिमाही में NBFC द्वारा ऋण वितरण में वर्ष-दर-वर्ष 13% की गिरावट आई। शहरी ऋण स्वीकृतियों में 23% की गिरावट और दीर्घकालिक ऋणों में 50% की गिरावट हुई।

- प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण और शिक्षा ऋण में भी तीव्र गिरावट देखी गई। यह व्यवसायिक निवेश को सीमित करता है और आर्थिक विकास की गति को धीमा करता है।

- धीमी GST राजस्व वृद्धि: जून 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में केवल लगभग 6% की वृद्धि हुई, जो पिछले चार वर्षों में सबसे धीमी रही।

- यह घटती मांग, सतर्क व्यापारिक दृष्टिकोण और सरकारी वित्त पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।

- श्रम बाज़ार में दबाव: जून 2025 में बेरोज़गारी दर 5.6% पर स्थिर रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अवकर्ष (Lean) मौसम और अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम भागीदारी घट गई।

- यह ग्रामीण रोज़गार में तनाव का संकेत देता है, जो ग्रामीण खपत और समग्र मांग को प्रभावित कर सकता है।

- राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति: ऋण माफी और निशुल्क सेवाओं के कारण राज्यों पर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है तथा बुनियादी अवसरंचना के लिये धन आवंटन में कटौती होती है।

- औद्योगिक मंदी: मई 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि दर घटकर 1.2% रह गई, जो अगस्त 2024 के बाद सबसे निचला स्तर है।

आगे की राह

- व्यापार समझौतों में शीघ्रता: अमेरिका जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को शीघ्रता से अंतिम रूप दें, ताकि शुल्क वृद्धि के प्रभाव को कम किया जा सके और नए बाज़ार खोले जा सकें।

- निर्यात अवसंरचना, बंदरगाह दक्षता और गुणवत्ता प्रमाणन में निवेश करें ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

- ग्रामीण मांग और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना: कृषि के अवकर्ष मौसम और हीटवेव के दौरान ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों का विस्तार करना।

- केवल नकद हस्तांतरणों से आगे बढ़ते हुए, ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं के लिये कौशल विकास और गैर-कृषि आजीविका सहायता पर ध्यान केंद्रित करना। कृषि को अधिक अनुकूल बनाने के लिये सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और बाज़ार से जुड़ाव को बेहतर बनाना।

- विकास का समर्थन करते हुए मैक्रो स्थिरता बनाए रखना: मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिये आपूर्ति-संबंधी उपायों को अपनाना और राजकोषीय अनुशासन की निर्धारित दिशा बनाए रखना।

- नीतियों को स्थिर और निवेशकों के अनुकूल बनाए रखें ताकि पूंजी प्रवाह सुनिश्चित हो सके। ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे आवश्यक आयातों को समर्थन देने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना।

निष्कर्ष

भारत को अनुशासित, स्थिर और राज्य-प्रेरित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। कल्याण और पूंजी निवेश के साथ-साथ निर्यात एवं घरेलू मांग के बीच संतुलन स्थापित करना, मौजूदा चुनौतियों को दीर्घकालिक विकास के अवसरों में रूपांतरित करने की महत्त्वपूर्ण रणनीति होगी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज़)' में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है? (2015) (a) कोयला उत्पादन उत्तर: (b) प्रश्न. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018) (a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। उत्तर: (c) प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि: (2019) (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है ? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (2021) प्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि स्थिर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की स्थायी संवृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (2019) प्रश्न. "सुधार के बाद की अवधि में औद्योगिक विकास दर सकल-घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) की समग्र वृद्धि से पीछे रह गई है" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हालिया बदलाव औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) |

भारत-मालदीव संबंधों में पुनः सुधार

प्रिलिम्स के लिये:MAHASAGAR पहल, मुक्त व्यापार समझौता (FTA), द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT), आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स (BHISHM), ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन कैक्टस, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ), कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC)। मेन्स के लिये:हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिये स्वस्थ भारत-मालदीव संबंधों का महत्त्व। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है।

- यह इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान मालदीव के राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके इंडिया आउट अभियान और उनके प्रशासन से जुड़े अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण भारत-मालदीव संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

इस यात्रा के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- रणनीतिक साझेदारी पर प्रगति: दोनों देशों ने वर्ष 2024 आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और भारत ने अपनी "नेबरहुड फर्स्ट" और महासागर नीतियों की पुष्टि की।

- आर्थिक एवं डिजिटल साझेदारी: भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दोनों देशों के लिए नए अवसर पैदा करेगी।

- दोनों देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये UPI, RuPay कार्ड और स्थानीय मुद्रा व्यापार पर समझौतों का स्वागत किया।

- वित्तीय सहायता: भारत ने बुनियादी ढाँचे के लिये 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता (LoC) प्रदान की, जबकि मौजूदा LoC पर एक संशोधन समझौते से मालदीव की वार्षिक ऋण चुकौती में 40% की कटौती हुई।

- बुनियादी ढाँचा एवं सामाजिक परियोजनाएँ: दोनों देशों ने प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें अड्डू शहर (Addu City) में सड़कें और जल निकासी, 6 सामुदायिक विकास परियोजनाएँ और 3,300 सामाजिक आवास इकाइयाँ शामिल हैं।

- स्वास्थ्य देखभाल एवं आपदा सहायता: भारत ने दो आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य क्यूब्स (BHISHM) दान किये, जो 200 से अधिक घायलों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम हैं।

मालदीव को भारत के साथ अपने संबंधों को पुनः संतुलित करने हेतु किसने प्रोत्साहित किया?

- गंभीर आर्थिक संकट: मालदीव हाल ही में एक बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिर गया था।

- तनाव को और बढ़ाते हुए मूडीज़ ने देश की कर्ज़ चुकाने में संभावित विफलता के जोखिम के कारण उसकी क्रेडिट रेटिंग घटा दी।

- भारत पर आर्थिक निर्भरता: मालदीव अपने पर्यटन क्षेत्र के लिये प्रमुख स्रोत, भारतीय पर्यटकों पर बहुत अधिक निर्भर है। तनावपूर्ण संबंधों के कारण मालदीव को लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।

- भारत, मालदीव को खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और निर्माण सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुएँ भी प्रदान करता है।

- भारत की रणनीतिक भूमिका: भारत ने ऐतिहासिक रूप से मालदीव के विकास और सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत को दूर करना क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

- मालदीव के राष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के जल संकट (ऑपरेशन नीर), कोविड-19 महामारी और ऑपरेशन कैक्टस (1988) जैसे संकटों के दौरान भारत को ‘प्रथम प्रतिक्रियादाता’ के रूप में स्वीकार किया तथा इससे दोनों देशों के बीच मज़बूत सुरक्षा और मानवतावादी संबंधों को दर्शाया गया।

- चीन के साथ भू-राजनीतिक संतुलन: नरम रुख भारत और चीन दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने के व्यावहारिक प्रयास को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मालदीव एक विविध विदेश नीति को बनाए रखते हुए भारत के समर्थन से लाभान्वित हो सके।

- राजनीतिक यथार्थवाद: यह भारत के आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्त्व को पहचानते हुए, भारत के साथ संबंधों की रक्षा और उसे मज़बूत करने के लिये रणनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत देता है।

भारत-मालदीव संबंधों में पुनः सुधार दोनों देशों के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है?

भारत के लिये मालदीव का महत्त्व

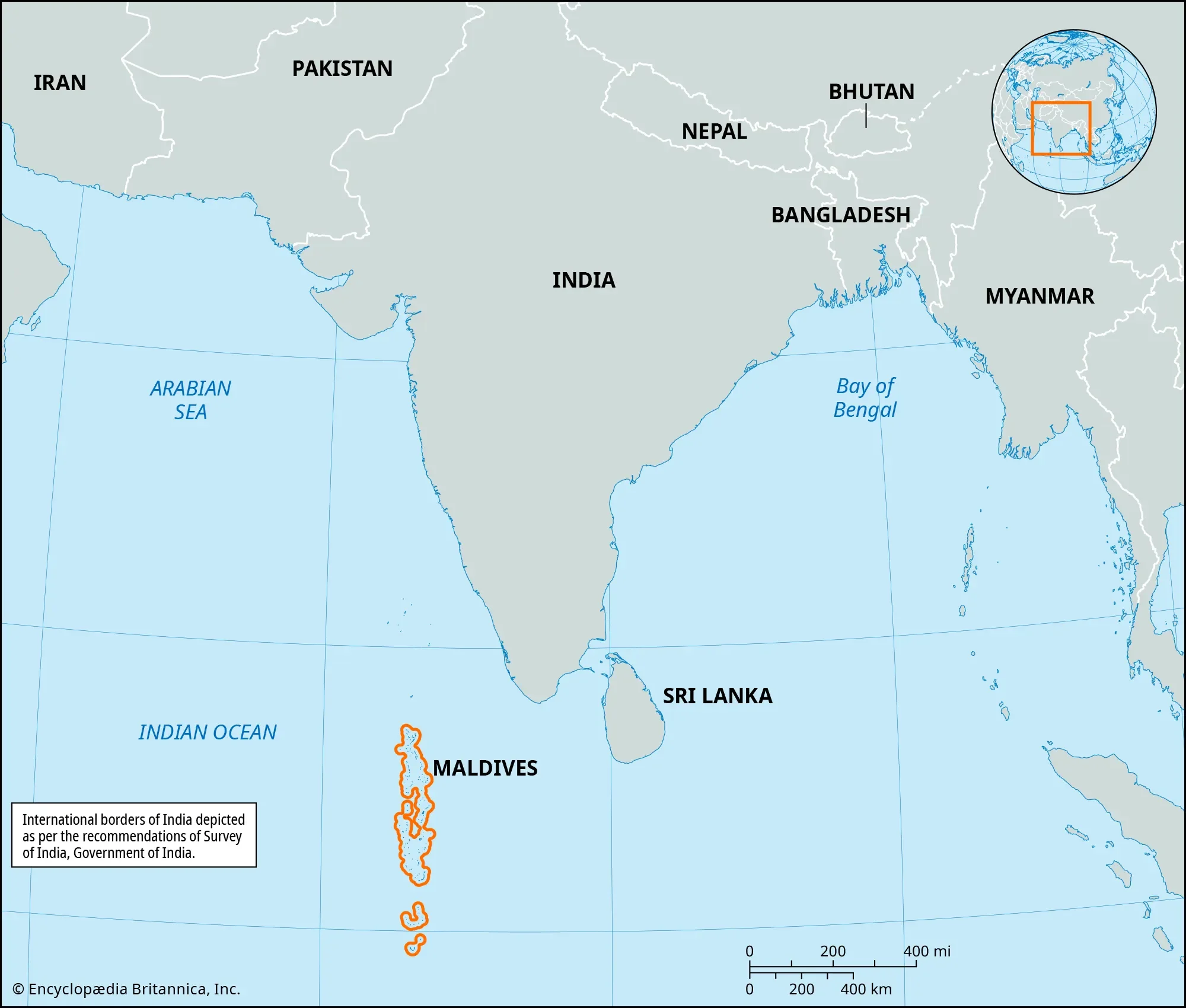

- रणनीतिक स्थिति: हिंद महासागर में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों (International Shipping Lanes - ISLs) के पास स्थित होने के कारण, मालदीव वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह को सुगम बनाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- उल्लेखनीय बात यह है कि भारत का 50% बाह्य व्यापार और 80% ऊर्जा आयात इन्हीं जलमार्गों से होकर गुजरता है।

- चीन के प्रभाव का मुकाबला: भारत मालदीव को एक रणनीतिक सहयोगी मानता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने और अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करने में सहायक हो सकता है।

- हिंद महासागर भारत का सामरिक क्षेत्र: भारत हिंद महासागर को अपने रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में मानता है, इसलिये इस क्षेत्र में स्थिरता और सहयोगपूर्ण समुद्री वातावरण बनाए रखना उसके दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस दिशा में मालदीव क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत का एक प्रमुख साझेदार है।

मालदीव के लिये भारत का महत्व

- सुरक्षा सहयोग: भारत ने एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में लंबे समय से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से ऑपरेशन कैक्टस (1988) के माध्यम से तख्तापलट की कोशिश को नाकाम कर और एकुवेरिन, दोस्ती तथा एकता (Ekatha) जैसे नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से रक्षा सहयोग को सशक्त बनाकर।

- पर्यटन योगदान: भारतीय पर्यटक मालदीव के लिये शीर्ष स्रोत बाज़ार के रूप में उभरे हैं, जो वर्ष 2023 में 11.2% आगमन हेतु ज़िम्मेदार हैं।

- शिक्षा साझेदार: उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मालदीव के छात्रों के लिये भारत पसंदीदा स्थान है, जहाँ उन्हें छात्रवृत्ति और प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँच मिलती है।

- जलवायु परिवर्तन सहयोग: समुद्र-स्तर में वृद्धि और अन्य जलवायु-संबंधी जोखिमों के प्रति मालदीव की संवेदनशीलता को देखते हुए यह जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा शमन प्रयासों को आगे बढ़ाने में भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में कार्य करता है।

- आपदा राहत और मानवीय सहायता: भारत ने सुनामी, पेयजल की कमी और कोविड-19 महामारी सहित आपात स्थितियों के दौरान लगातार सहायता प्रदान की है, जिससे एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में इसकी भूमिका मज़बूत हुई है।

- भारत ने सुनामी, पेयजल की कमी तथा कोविड-19 महामारी जैसी आपात स्थितियों में लगातार सहायता प्रदान की है, जिससे एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उसकी भूमिका और अधिक मज़बूत हुई है।

भारत-मालदीव संबंधों को और मज़बूत करने के लिये क्या किया जा सकता है?

- आर्थिक एवं विकासात्मक सहयोग: भारत और मालदीव को FTA में तेज़ी लानी चाहिये, भारतीय निवेश को बढ़ावा देना चाहिये और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिये स्थानीय मुद्रा व्यापार को अपनाना चाहिये।

- भारत को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) जैसी प्रमुख परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिये और डिजिटल अवसंरचना को मज़बूत करने तथा चीनी निर्भरता को कम करने के लिये अंतःसमुद्री (अंडरसी) केबल लिंक विकसित करना चाहिये।

- सुरक्षा एवं रणनीतिक सहयोग: भारत को मालदीव के साथ संयुक्त गश्त, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी, गश्ती नौकाओं तथा ड्रोन की सहायता तथा खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को और अधिक मज़बूत करना चाहिये।

- भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का लाभ उठाना चाहिये।

- लोगों के बीच आपसी संबंध: भारत को "इंडिया आउट" जैसे नैरेटिव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिये मालदीव के युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिये एवं स्वतंत्र मीडिया को समर्थन देना चाहिये। इसके साथ ही फिल्म तथा सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करके दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मज़बूत किया जा सकता है।

- कूटनीतिक और राजनीतिक संपर्क: भारत को उच्च-स्तरीय संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें नियमित द्विपक्षीय यात्राएँ और ट्रैक-2 कूटनीति (थिंक टैंक, शैक्षणिक आदान-प्रदान) जैसी पहल शामिल हों। साथ ही सार्वजनिक विवादों से बचते हुए मालदीव की संप्रभुता से जुड़ी चिंताओं को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ संबोधित करना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत-मालदीव संबंधों का पुनर्निर्धारण क्षेत्रीय स्थिरता, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने और पारस्परिक आर्थिक विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। व्यापार, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों को प्राथमिकता देकर, भारत मालदीव के विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को और मज़बूत कर सकता है। रणनीतिक कूटनीति, समय पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं सॉफ्ट पावर की भागीदारी हिंद महासागर में दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित करेगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति के संदर्भ में भारत के लिये मालदीव के सामरिक और आर्थिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)मेन्सप्रश्न. वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिये मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। आगे यह भी चर्चा कीजिये कि यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है? (2024) प्रश्न. मालदीव में पिछले दो वर्षों में हुई राजनैतिक घटनाओं की विवेचना कीजिये। यह बताइये कि क्या ये भारत के लिये चिंता का विषय है? (2013) |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का दायरा भले ही व्यापक रूप से बढ़ा है, लेकिन वित्त वर्ष 2020 से अब तक राज्यों द्वारा लगभग 6,450 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा नहीं किया गया है, जिससे भुगतान में देरी हुई है और किसानों को समय पर सहायता न मिलने को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

- PMFBY के बारे में: PMFBY कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकार प्रायोजित फसल बीमा योजना है।

- इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उनकी आय को स्थिर बनाना है।

- प्रीमियम: किसान 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) और 5% (वाणिज्यिक/बागवानी फसलों) का अधिकतम प्रीमियम भुगतान करते हैं।

- शेष प्रीमियम केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये यह अनुपात खरीफ सीज़न 2020 से ही 90:10 निर्धारित किया गया है।

- प्रीमियम की दरें फसल जोखिम, बीमित क्षेत्र और अधिसूचित फसलों पर निर्भर करती हैं।

- PMFBY के प्रमुख लाभ:

- व्यापक कवरेज: यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों, रोगों और कटाई के बाद की स्थानीय घटनाओं के कारण होने वाली फसल हानि को कवर करती है।

- त्वरित मुआवजा: इसका उद्देश्य फसल कटाई के दो महीने के भीतर दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है।

- प्रौद्योगिकी-आधारित मूल्यांकन: सटीक हानि के आकलन और दावों के शीघ्र निपटान के लिए उपग्रह, ड्रोन और मोबाइल तकनीक का उपयोग किया जाता है।

- किसान कवरेज: यह योजना स्वैच्छिक है और सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) तथा किसानों के लिए खुली है। किसानों द्वारा भुगतान किये गए प्रत्येक 100 रुपए के प्रीमियम पर, उन्हें लगभग 500 रुपए दावे के रूप में प्राप्त हुए हैं।

- वर्ष 2016 से अब तक किसानों को 1.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दावों के रूप में प्रदान की जा चुकी है, जो उनके द्वारा जमा किये गए कुल प्रीमियम का लगभग पाँच गुना है।

- फसल बीमा सप्ताह और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जैसे जागरूकता अभियानों के साथ-साथ फसल बीमा पाठशाला जैसे ग्राम-स्तरीय कार्यक्रमों ने भागीदारी को बढ़ावा देने तथा सूचना के अंतर को कम करने में मदद की है।

PMFBY के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- बड़े पैमाने पर राज्यों की चूक: आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अपनी प्रीमियम हिस्सेदारी समय पर जमा नहीं की है।

- इससे किसानों के दावों के समय पर निपटान पर असर पड़ा है और योजना में विश्वास भी कमज़ोर हुआ है।

- देर से भुगतान: किसानों को प्राय: बीमा दावों के भुगतान में देरी का सामना करना पड़ा है, जिससे समय पर जोखिम प्रबंधन के इस योजना के मूल उद्देश्य को ठेस पहुँची है।

- मूल्यांकन संबंधी अड़चनें: फसल क्षति के मूल्यांकन के लिये मैनुअल और पुराने तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राय: असंगतियाँ व अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।

- निजी क्षेत्र का सीमित भरोसा: भुगतान में बार-बार देरी और उच्च दावा अनुपात के कारण कई बीमा कंपनियाँ सक्रिय भागीदारी से पीछे हट गई हैं।

- नामांकन में असमानता: वर्ष 2024–25 में भले ही 4.19 करोड़ किसानों का नामांकन हुआ हो, लेकिन किरायेदार (6.5%) और सीमांत किसान (17.6%) जैसे वर्ग अभी भी ऋणी किसानों (48%) की तुलना में काफी कम प्रतिनिधित्व रखते हैं।

PMFBY में सुधार हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

- डिजिटल सुधार: राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को किसान नामांकन, दावा ट्रैकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एकल मंच के रूप में विकसित किया गया है।

- खरीफ 2022 से चालू होने वाला डिजीक्लेम मॉड्यूल समय पर, पारदर्शी दावा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिये NCIP को PFMS और बीमा कंपनियों की प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है।

- खरीफ 2024 से दावे में देरी के लिये बीमा कंपनियों पर 12% जुर्माना स्वतः लगाया जाएगा।

- फसल कटाई प्रयोग (CCEs)- एग्री ऐप फसल कटाई प्रयोग डेटा को एकत्रित करता है, जिसे सीधे NCIP पर अपलोड किया जाता है।

- YES-TECH (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) जो फसल की पैदावार का अधिक सटीक अनुमान लगाने के लिये रिमोट सेंसिंग का उपयोग करती है।

- खरीफ 2023 से धान और गेहूँ के लिये अनिवार्य किया गया, खरीफ 2024 में सोयाबीन को भी जोड़ा गया।

- WINDS (वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम): ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर मौसम केंद्रों तथा वर्षा मापी यंत्रों के नेटवर्क का विस्तार किया गया, जिससे उपज अनुमान, सूखा प्रबंधन व बीमा उत्पादों को बेहतर बनाया जा सके।

- खरीफ 2022 से चालू होने वाला डिजीक्लेम मॉड्यूल समय पर, पारदर्शी दावा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिये NCIP को PFMS और बीमा कंपनियों की प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है।

- एस्क्रो-आधारित अग्रिम प्रीमियम प्रणाली: खरीफ 2025–26 से राज्यों को अपनी प्रीमियम हिस्सेदारी एस्क्रो खातों में जमा करनी होगी ताकि समय पर निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

- अनुपातिक दावा वितरण प्रणाली: केंद्र की प्रीमियम सब्सिडी को अब राज्य की हिस्सेदारी से अलग किया गया है। यदि राज्य भुगतान करने में असमर्थ हो, तब भी किसानों को कम से कम केंद्र की हिस्सेदारी के अनुसार दावा राशि प्राप्त होगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कमज़ोर किसानों के बीच वित्तीय लचीलेपन में सुधार किया है? चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी० एम० एफ० बी० वाइ०) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। (2016) |