दक्षिण भारत में वायु प्रदूषण में वृद्धि

प्रिलिम्स के लिये:केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम मेन्स के लिये:प्रदूषण में हो रही वृद्धि की चुनौतियाँ और इसके नियंत्रण हेतु सरकार के प्रयास |

चर्चा में क्यों?

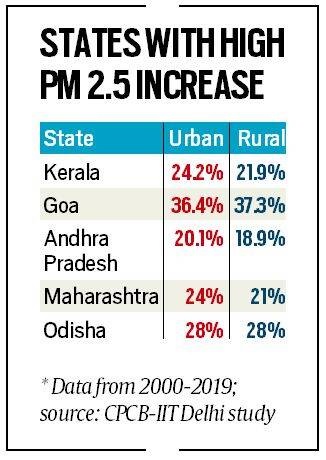

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, दक्षिणी और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की दर सिंधु-गंगा के मैदान (IGP) से कहीं अधिक है।

- इस अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदूषण स्तर में शहरी क्षेत्रों के समान वृद्धि देखने को मिली है।

प्रमुख बिंदु:

अध्ययन के संदर्भ में:

- इस अध्ययन को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और आईआईटी-दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था तथा इसके तहत वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2011 तक के आँकड़ों की समीक्षा की गई।

- विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में प्रदूषण में गिरावट की संभावना की जा रही है, हालाँकि वर्तमान में वर्ष 2020 के आँकड़ों को एकत्र करने और उनकी समीक्षा की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

- उपग्रह डेटा के आधार पर किया गया यह अध्ययन, वायु प्रदूषण की स्थानिक रूप से समीक्षा के लिये किया गया अपनी तरह का पहला प्रयास है।

- विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार के लिये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत भविष्य की नीतियों के निर्माण हेतु प्रदूषण की स्थानिक मैपिंग महत्त्वपूर्ण होगी।

अध्ययन के परिणाम:

- इस अध्ययन के अनुसार, पूर्वी और दक्षिणी भारत में PM2.5 की वृद्धि की दर प्रति वर्ष इस अवधि के दौरान 1.6% से अधिक रही, जबकि IGP में यह प्रतिवर्ष 1.2% से कम ही रही।

- PM 2.5 ऐसे प्रदूषक कण होते हैं जिनका आकार आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटा होता है, ये सूक्ष्म कण श्वास के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

- यह पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख प्रदूषक है।

- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले देश के 436 शहर/कस्बों के 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg / m3) के ‘राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक’ (NAAQS) को पार कर लिया था।

- देश में जनसंख्या-भारित 20-वर्ष का औसत PM2.5, 57.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया है, जिसमें वर्ष 2000-09 की तुलना में वर्ष 2010-19 के बीच अधिक वृद्धि देखी गई है।

- वर्ष 2019 तक, भारत में 99.5% ज़िले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (10 μg/m3) को पूरा नहीं कर सके थे।

राज्यवार आँकड़े:

- जम्मू और कश्मीर (J & K), लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में परिवेशी PM2.5 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के राष्ट्रीय औसत 40 μg/m3 को पार कर जाता है।

- IGP, जिसकी आबादी 70 करोड़ से अधिक है और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में PM2.5 का स्तर वार्षिक NAAQS से दोगुना पाया गया।

- पूर्वी भारत में वायु प्रदूषण में सबसे अधिक वृद्धि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है, इसके प्रमुख कारणों में इस क्षेत्र में हो रही खनन गतिविधियाँ और तापीय कोयला बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण आदि शामिल हैं।

- दक्षिण भारत में, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों के आसपास उच्च शहरीकरण के कारण इस क्षेत्र में उत्सर्जन वृद्धि हुई है।

- पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में प्रतिकूल मौसम, उत्सर्जन में वृद्धि के कारण पीएम 2.5 में भी वृद्धि हुई है।

निहितार्थ:

- हालाँकि IGP क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर निरपेक्ष रूप से सबसे अधिक है, परंतु दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वृद्धि की दर IGP की तुलना में अधिक है।

- यदि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केवल IGP पर ही ध्यान केंद्रित रहता है और दक्षिणी तथा पूर्वी भारत में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अगले 10 वर्षों में इन क्षेत्रों में भी वही समस्या देखने को मिलेगी जो वर्तमान में उत्तरी भारत में है।

शहरी-ग्रामीण विभाजन:

- इस अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण शहरी विभाजन से परे PM 2.5 के स्तर में समान रूप से वृद्धि देखी गई है।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2001 से वर्ष 2015 के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में PM 2.5 के स्तर में 10.9% की वृद्धि देखी गई, परंतु इसी अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में भी PM 2.5 के स्तर में 11.9% की वृद्धि देखी गई।

- ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण में हो रही स्थिर वृद्धि का एक कारण घरेलू उपयोग के लिये ठोस ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता है, जो कि भारत में परिवेशी PM 2.5 की वृद्धि के लिये सबसे अधिक उत्तरदायी है।

- इससे स्पष्ट होता है कि खराब वायु गुणवत्ता अब भारत में एक शहरी केंद्रित समस्या नहीं रह गई है।

- देश में वायु प्रदूषण नीतियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या की चर्चा कम ही की जाती है और वर्तमान में भी ये नीतियाँ शहरों पर ही केंद्रित रहती हैं।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदूषण के स्तर में काफी गिरावट आने का अनुमान है, परंतु इसकी प्रगति की निगरानी हेतु एक विश्वसनीय तंत्र का अभाव एक बड़ी चुनौती है।

- चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू स्रोत परिवेशी PM2.5 की वृद्धि में 50% से अधिक का योगदान देते हैं, ऐसे में PMUY के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से इस वृद्धि को रोकने के साथ इसकी दिशा को भी बदला जा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

NIIF में कैपिटल इन्फ्यूज़न को कैबिनेट की मंज़ूरी

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष, NIIF- ऋण प्लेटफॉर्म, सॉवरेन वेल्थ फंड मेन्स के लिये:राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के 'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष' (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF) द्वारा प्रायोजित NIIF- ऋण प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपए के 'इक्विटी इन्फ्यूज़न' (पूंजी डालने) के प्रस्ताव को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- ‘राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन’ (National Infrastructure Pipeline- NIP) के अनुसार, अवसंरचना क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 111 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

- यह विभिन्न उप-क्षेत्रों में ऋण वित्तपोषण की पर्याप्त आवश्यकता को पूरा करेगा। इसके लिये ऋण वित्तपोषण के रूप में कम-से-कम 60 से 70 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

- वर्तमान परिवेश में अच्छी तरह से पूंजीकृत तथा विशिष्ट बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता है, इस दिशा में NIIF- ऋण प्लेटफॉर्म को NIIF द्वारा विकसित किया जा रहा है।

- यह एक मज़बूत पूंजी आधार और विशेषज्ञता संचालित दृष्टिकोण के साथ आधारित परियोजनाओं को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

वर्तमान इक्विटी इन्फ्यूज़न की स्वीकृति दो शर्तों के अधीन है:

- प्रस्तावित राशि में से केवल 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किया जाएगा।

- हालाँकि वर्तमान COVID -19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व वित्तीय स्थिति और सीमित वित्तीय उपलब्धता के मद्देनज़र प्रस्तावित राशि को पुन: वितरित किया जा सकता है लेकिन इसके लिये तत्परता और ऋण जुटाने की मांग का होना आवश्यक है।

- NIIF, घरेलू और वैश्विक पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड से इक्विटी निवेश का उपयोग करने के लिये सभी आवश्यक कदम शीघ्रता से उठाएगा।

NIIF- ऋण प्लेटफॉर्म:

इसमें शामिल हैं:

- एसेम (Aseem) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (AIFL):

- यह एक अवसंरचना वित्तीयन कंपनी (IFC) है, जो भारतीय बुनियादी ढाँचे के ऋण वित्तपोषण की वृद्धि में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के उद्देश्य से स्थापित है।

- NIIF- ‘इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड’ (NIIF-IFL):

- इसे वर्ष 2014 में ‘अवसंरचना ऋण कोष’ (IDF) के रूप में परिचालित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये स्थापित किया गया था।

योगदान:

- ऐसी उम्मीद है कि यह अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा।

प्रभाव:

- यह ‘राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन’ के तहत अवसंरचना क्षेत्र में परिकल्पित निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा।

- यह प्रक्रिया आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं के लिये बैंकों पर ऋण दबाव को कम करेगा और हरित क्षेत्र की नवीन परियोजनाओं को शुरू करने में भी मदद करेगी।

- यह आधारभूत अवसंरचना की परिसंपत्तियों की तरलता को बढ़ाएगा और जोखिमों को कम करेगा।

- यह उम्मीद की जाती है कि एक अच्छी तरह से पूंजीकृत, वित्त पोषित और शासित NIIF- ऋण प्लेटफॉर्म भारत के बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण तथा बॉण्ड बाज़ार और आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं एवं कंपनियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करके भारत में बॉण्ड बाज़ार के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF):

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) देश में अवसंरचना क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला और वित्तपोषण सुनिश्चित करने वाला भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया एक कोष है।

- NIIF में 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है तथा शेष हिस्सेदारी विदेशी और घरेलू निवेशकों की है।

- केंद्र की अति महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ NIIF को भारत का ‘अर्द्ध-संप्रभु धन कोष’ (Quasi-sovereign Wealth Fund) माना जाता है।

- इसे दिसंबर, 2015 में द्वितीय श्रेणी के 'वैकल्पिक निवेश कोष' (Alternate Investment Fund) के रूप में स्थापित किया गया था।

- इसके तीन कोषों मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड में यह 4.3 बिलियन डॉलर से अधिक की पूंजी का प्रबंधन करता है।

- इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है।

परिभाषाएँ (Terms):

ऋण वित्तपोषण:

- जब कोई कंपनी ब्याज के साथ भविष्य की किसी तारीख पर वापस भुगतान करने के वादे के साथ वित्त उधार लेती है, तो इसे ऋण वित्तपोषण के रूप में जाना जाता है।

इक्विटी:

- इक्विटी कंपनी में शेयरधारकों की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे कंपनी की बैलेंस शीट पर पहचाना जाता है।

सॉवरेन वेल्थ फंड:

- 'सॉवरेन वेल्थ फंड' एक राज्य के स्वामित्व वाली निवेश निधि होती है जो सरकार के धन से बना होता है, जिसे अक्सर देश के अधिशेष भंडार से प्राप्त किया जाता है।

पेंशन निधि:

- पेंशन फंड कोई भी योजना, फंड या स्कीम है जो सेवानिवृत्ति पर निश्चित आय प्रदान करता है।

बॉण्ड:

- यह एक निश्चित आय साधन है जो एक निवेशक द्वारा एक उधारकर्त्ता को दिये गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। सरल शब्दों में, एक बॉण्ड निवेशक और उधारकर्त्ता के बीच एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है। ज्यादातर कंपनियाँ और सरकार बॉण्ड जारी करती हैं और निवेशक उन बॉण्डों को बचत और सुरक्षा विकल्प के रूप में खरीदते हैं।

स्रोत: द हिंदू

बाघ संरक्षण के लिये पुरस्कार

प्रिलिम्स के लियेTX2 अवार्ड, कंज़र्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR), ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA), TX2 लक्ष्य मेन्स के लियेभारत में बाघों की स्थिति और इस दिशा में सरकार द्वारा किये गए प्रयास |

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) ने चार वर्ष (2014-18) में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिये TX2 अवार्ड (TX2 Award) जीता है।

प्रमुख बिंदु:

- पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) के साथ-साथ भारत और भूटान की सीमा पर स्थित ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) ने भी इस दिशा में अपने प्रयासों के लिये कंज़र्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है।

- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2018 के अखिल भारतीय बाघ आकलन ने विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।

पुरस्कारों के बारे में

- वर्ष 2010 में शुरू हुए ये दोनों पुरस्कार टाइगर रेंज कंट्रीज़ (TRC) में किसी भी ऐसी साइट को दिया जाता है, जिसने वर्ष 2010 के बाद बाघ संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।

- यहाँ साइट से अभिप्राय बाघ आबादी वाले ऐसे क्षेत्र से है, जिसे कानूनी रूप से देश की सरकार द्वारा नामित किया गया हो।

- टाइगर रेंज कंट्रीज़ (TRC) में ऐसे देश शामिल हैं, जहाँ बाघ अभी भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।

- इन पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा 23 नवंबर, 2020 को वैश्विक TX2 लक्ष्यों (TX2 Goal) की 10वीं वर्षगाँठ के अवसर पर की गई है।

- पुरस्कार के विजेताओं को छोटा वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में बाघ संरक्षण की दिशा में की जाने वाली पहलों के लिये किया जाएगा।

- TX2 अवार्ड (TX2 Award): यह पुरस्कार ऐसी ‘साइट’ को दिया जाता है, जिसने वर्ष 2010 से अब तक बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

- कंज़र्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड: यह पुरस्कार किसी ऐसी ‘साइट’ को प्रदान किया जाता है, जिसने निम्नलिखित पाँच विषयों में से दो या उससे अधिक में उत्कृष्टता हासिल की हो:

- बाघ और उसके द्वारा शिकार किये जाने वाले जानवरों की आबादी की निगरानी करने और इस संबंध में अनुसंधान करने;

- ‘साइट’ का प्रभावी प्रबंधन;

- उन्नत कानून प्रवर्तन तथा संरक्षण और वनपालकों के कल्याण में सुधार;

- समुदाय आधारित संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी

- पर्यावास और बाघों द्वारा द्वारा शिकार किये जाने वाले जानवरों का प्रबंधन

TX2 लक्ष्यों (TX2 Goal)

- TX2 लक्ष्य वर्ष 2022 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रकट करते है।

- इन लक्ष्यों का निर्धारण विश्व वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम और ऐसे ही अन्य महत्त्वपूर्ण प्लेटफार्मों के माध्यम से किया था।

- इन लक्ष्यों के निर्धारण के लिये वर्ष 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज़ (TRC) में शामिल सभी 13 देशों की सरकारें पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन (रूस) में एक साथ आई थीं, जहाँ उन्होंने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

- टाइगर रेंज कंट्रीज़ (TRC) में शामिल हैं- भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम।

- बाघ को IUCN रेड लिस्ट में 'संकटग्रस्त' (Endangered) की सूची में रखा गया है और इसे CITES के परिशिष्ट-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

- बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। बाघ को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की 'अनुसूची-I' के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR)

- अवस्थिति: यह टाइगर रिज़र्व उत्तर प्रदेश के तीन ज़िलों यथा- पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, में अवस्थित है।

- पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) का उत्तरी छोर भारत-नेपाल सीमा के पास अवस्थित है, जबकि इसका दक्षिणी हिस्सा शारदा और खकरा नदी के पास मौजूद है।

- इतिहास: इसे वर्ष 2014-15 में विशाल खुले स्थानों के साथ अपने विशेष प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर एक टाइगर रिज़र्व के रूप में मान्यता दी गई थी।

- पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) अत्यधिक विविध तराई पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बेहतर उदाहरण है।

- विशेषता:

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा किये गए अध्ययन से पता चलता है कि दुधवा-पीलीभीत एक ‘हाई कंज़र्वेशन वैल्यू’ वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ तराई पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हो चुकी बाघ की विशिष्ट आबादी का प्रतिनिधित्त्व करता है।

- यहाँ 127 से अधिक जंगली जानवर, 326 पक्षी प्रजातियाँ और 2,100 फूल और पौधों की अलग-अलग प्रजतियाँ पाई जाती हैं।

- जंगली जानवरों में बाघ, हिरण और तेंदुआ आदि शामिल हैं।

- इसमें कई जल निकायों के साथ जंगल और घास के मैदान भी शामिल हैं।

- TX2 अवार्ड का कारण: पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) में बाघों की संख्या सिर्फ चार वर्ष (2014-18) की अवधि में 25 से 65 हो गई है।

- उत्तर प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्र

- दुधवा नेशनल पार्क

- कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

- चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य

- सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य

ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA)

- इतिहास: मनुष्यों और वन्यजीवों के महत्त्व के लिये भूटान और भारत के बीच एक ट्रांसबाउंडरी संरक्षण क्षेत्र को संयुक्त रूप से विकसित और प्रबंधित करने की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष 2011 में सामने आई थी।

- विशेषता

- 6500 वर्ग किलोमीटर में फैला ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) भारत में संपूर्ण मानस टाइगर रिज़र्व, भूटान के चार संरक्षित क्षेत्रों और दो बायोलॉजिकल गलियारों को भी कवर करता है।

- भारत में मानस टाइगर रिज़र्व और भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क, ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, और इनमें बाघों, हाथियों, गैंडों जैसे जानवरों, पक्षियों और पौधों की 1500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

- ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) और इसके आसपास का इलाका भारत तथा भूटान में तकरीबन 10 मिलियन से अधिक लोगों की प्रत्यक्ष सहायता करता है।

- कंज़र्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड का कारण: ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) को भी बाघ की आबादी बढ़ाने के प्रयासों के कारण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानस टाइगर रिज़र्व (भारत) में बाघों की संख्या वर्ष 2010 के 9 से बढ़कर वर्ष 2018 में 25 हो गई है, जबकि भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क में बाघों की संख्या वर्ष 2010 के 12 से बढ़कर वर्ष 2018 में 26 हो गई है।

स्रोत: द हिंदू

एक राष्ट्र, एक चुनाव

प्रिलिम्स के लिये:संविधान दिवस, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मेन्स के लिये:एक राष्ट्र-एक चुनाव, एकल मतदाता सूची |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस (26 नवंबर) के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवड़िया (गुजरात) में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (All India Presiding Officers Conference) के समापन सत्र को संबोधित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवसर पर उन्होंने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव', सभी चुनावों के लिये एक एकल मतदाता सूची के वक्तव्य को दुहराया और साथ ही पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे कानूनी किताबों की भाषा को सरल बनायें और निरर्थक कानूनों को खत्म करने के लिये एक आसान प्रक्रिया का सुझाव दें।

- उन्होंने सुरक्षा बलों को भी श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद से लड़ने के भारत के प्रयासों की सराहना की। यह दिन (26 नवंबर) 12 वर्ष पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले के रूप में चिन्हित किया गया है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव:

- ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’- यह विचार भारतीय चुनावी चक्र को एक तरीके से संरचित करने को संदर्भित करता है ताकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए जिससे दोनों का चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सके।

लाभ:

- इससे मतदान में होने वाले खर्च, राजनीतिक पार्टियों के खर्च आदि पर नज़र रखने में मदद मिलेगी और जनता के पैसे को भी बचाया जा सकता है।

- प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बढ़ते बोझ को भी कम किया जा सकता है।

- सरकारी नीतियों को समय पर लागू करने में मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी मोड के बजाय विकास संबंधी गतिविधियों में लगी हुई है।

- शासनकर्त्ताओं की ओर से शासन संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा। आम तौर पर यह देखा जाता है कि किसी विशेष विधानसभा चुनाव में अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये, सत्तारूढ़ राजनेता कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं जो अंततः देश को दीर्घकालिक लाभ पहुँचा सकता है।

- पाँच वर्ष में एक बार चुनावी तैयारी के लिये सभी हितधारकों यानी राजनीतिक दलों, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI), अर्द्धसैनिक बलों, नागरिकों को अधिक समय मिल सकेगा।

चुनौतियाँ:

- भारत की संसदीय प्रणाली की प्रथाओं एवं परंपराओं पर विचार करते हुए एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी समस्या है। उल्लेखनीय है कि सरकार निचले सदन के प्रति जवाबदेह है और यह संभव है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाए और जिस क्षण सरकार गिरती है वहाँ चुनाव होना आवश्यक है।

- सभी राजनीतिक दलों को इस विचार (एक राष्ट्र-एक चुनाव) पर विश्वास दिलाना और उनको एक साथ लाना मुश्किल है।

- एक साथ चुनाव कराने के लिये, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPATs) की आवश्यकताएँ दोगुनी हो जाएगी क्योंकि ECI को दो सेट (एक विधान सभा के लिये और दूसरा लोकसभा के लिये) प्रदान करने होंगे।

- मतदान के लिये और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता भी होगी।

सुझाव:

- भारत में वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा के लिये भी चुनाव हुए थे। इसलिये इस विचार (एक राष्ट्र-एक चुनाव) की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता पर कोई असहमति नहीं होनी चाहिये। यहाँ तक कि भारत एक साथ स्थानीय निकायों के लिये भी चुनाव कराने के बारे में सोच सकता है।

- राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिये, राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है और उसके अनुसार उनमें वृद्धि भी की जा सकती है। हालाँकि ऐसा करने के लिये, अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है।

- अमेरिका जैसे देश में जहाँ की कार्यपालिका सदन के प्रति जवाबदेह नहीं होती जबकि भारत में कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होती है। यदि भारत के संविधान में संशोधन कर सरकार के संसदीय स्वरूप को बदलकर ‘प्रेसीडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट’ किया जाता है तो इस समस्या का समाधान मुमकिन हो सकता है।

- ऐसी परिस्थितियों में भारत में केवल लोकसभा और राज्यसभा चुनाव ही एक साथ हो सकते हैं।

एकल मतदाता सूची (One Voter List):

- लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए केवल एक मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिये।

लाभ:

- अलग-अलग संस्थाओं द्वारा तैयार की जाने वाली अलग-अलग मतदाता सूचियों के निर्माण में काफी अधिक दोहराव होता है, जिससे मानवीय प्रयास और व्यय भी दोगुने हो जाते हैं, जबकि एक मतदाता सूची के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है।

चुनौती:

- राज्य सरकारों को अपने कानूनों को संशोधित करने और नगरपालिका व पंचायत चुनावों के लिये ECI मतदाता सूची को अपनाने के लिये राजी कर पाना कठिन है।

- बड़े पैमाने पर आम सहमति की आवश्यकता होगी।

सुझाव:

- राज्यों को चुनाव आयोग की एकल मतदाता सूची अपनाने का विकल्प दिया जाए।

- चुनाव आयोग की मतदाता सूची में राज्य निर्वाचन आयोग के वार्डों की सूची स्थापित करना एक कठिन कार्य है लेकिन प्रौद्योगिकी के उपयोग से इसे आसानी से किया जा सकता है।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन

(All India Presiding Officers Conference):

- इस सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 1921 में हुई थी और इस वर्ष इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है।

- वर्ष 2020 के लिये थीम: ‘विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय: एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है'। (Harmonious Coordination between Legislature, Executive and Judiciary: Key to a Vibrant Democracy’)

- यह राज्य के सभी तीन स्तंभों (विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका) के बीच समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर देता है अर्थात् उन्हें संविधान द्वारा निर्देशित होने का सुझाव देते हैं जो सदाचार के लिये अपनी भूमिका का उल्लेख करता है।

आगे की राह:

- भारत में चुनाव प्रत्येक समय में अलग-अलग स्थानों पर होते रहते हैं और यह विकास कार्यों को बाधित करता है। इसलिये प्रत्येक कुछ महीनों में विकास कार्यों पर आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को रोकने के लिये ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ के विचार पर गहन अध्ययन एवं विचार-विमर्श होना आवश्यक है।

- इस बात पर सर्वसम्मति बनाने की ज़रूरत है कि क्या देश को एक राष्ट्र, एक चुनाव की आवश्यकता है या नहीं। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर बहस करने के लिये कम-से-कम एक साथ आना चाहिये, एक बार बहस शुरू होने के बाद जनता की राय को ध्यान में रखा जा सकता है। भारत एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते, बहस के परिणाम का पालन कर सकता है।

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और संबंधित अनुच्छेद मेन्स के लिये:भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में अंतर |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिये संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के विपरीत भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को संघीय अपराधों से संबंधित अपराधों को क्षमा करने या सजा की प्रकृति को बदलने का संवैधानिक अधिकार है।

- क्षमादान एक व्यापक कार्यकारी और विवेकाधीन शक्ति है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के लिये जवाबदेह नहीं है, और अपने आदेश के कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है। परंतु इसकी कुछ सीमाएँ हैं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ये शक्तियाँ असीमित हैं और इन्हें कॉन्ग्रेस (विधायिका) द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

- सीमाएँ:

- महाभियोग के मामलों को छोड़कर, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अमेरिका के खिलाफ किये गए अपराधों के लिये दंडविराम और क्षमा करने की शक्ति होगी।

- इसके अलावा, ये शक्तियाँ केवल संघीय अपराधों पर लागू होती है, राज्य के खिलाफ अपराधों पर नहीं।

- ऐसे लोग जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा माफ कर दिया गया है, वे व्यक्तिगत रूप से राज्यों के कानूनों के तहत भी कोशिश कर सकते हैं।

भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति:

- संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत, राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिये दोषी करार दिये गए हों।

- संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिये गए दंड में,

- सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गए दंड में और,

- यदि दंड का स्वरुप मृत्युदंड हो।

- सीमाएँ:

- राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकते।

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करनी है। इनमें वर्ष 1980 में मारूराम बनाम भारत संघ, और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले शामिल हैं।

- प्रक्रिया:

- राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिये गृह मंत्रालय के समक्ष भिजवाया जाता है।

- मंत्रालय याचिका को संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, जिसके उत्तर मिलने के के बाद मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है।

- पुनर्विचार:

- यद्यपि राष्ट्रपति पर मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है, अनुच्छेद 74 (1) उन्हें मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु इसे वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिमंडल किसी भी बदलाव के बिना इसे राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है।

- संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मध्य अंतर:

- सैन्य मामले: राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं।

- मृत्युदंड: राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है।

- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है:

शब्दावली:

- क्षमा (Pardon)- इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा दंड, दंडादेशों एवं निर्हर्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।

- लघुकरण (Commutation)- इसका अर्थ है कि सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।

- परिहार (Remission) - सज़ा की अवधि को बदलना जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।

- विराम (Respite) - विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना। जैसे- शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण।

- प्रविलंबन (Reprieve) - किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया। जैसे- फाँसी को कुछ समय के लिये टालना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत-बहरीन के बीच समझौते

प्रिलिम्स के लिये:बहरीन की अवस्थिति, खाड़ी सहयोग परिषद, अब्राहम समझौता, एयर बबल मेन्स के लिये:भारत-बहरीन संबंध |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत और बहरीन रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं।

- बहरीन, खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council) का एक सदस्य है और USA की मध्यस्थता में इज़राइल तथा UAE के साथ अब्राहम समझौते (Abraham Accord) पर हस्ताक्षर भी किये हुए है।

प्रमुख बिंदु

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों में, रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, बुनियादी ढाँचा, IT, FinTech, स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र शामिल थे।

- दोनों पक्षों ने कोविड-19 से संबंधित सहयोग को और मज़बूत करने की पुष्टि की।

- बहरीन ने भारत द्वारा महामारी के दौरान दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा पेशेवरों की आपूर्ति के माध्यम से दी गई सहायता की सराहना की।

- उन्होंने दोनों देशों के बीच एयर बबल (Air Bubble) व्यवस्था के संचालन पर संतोष व्यक्त किया।

- एयर बबल दो देशों के बीच हवाई यात्रा की व्यवस्था है। जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है (COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है)।

- भारत में होने वाले तीसरे भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक के लिये भारत ने बहरीन को पुनः निमंत्रण दिया है।

- वर्ष 2019 में, भारत ने बहरीन की राजधानी मनामा में श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास के लिये 4.2 मिलियन डॉलर की परियोजना शुरू की थी।

- 200 वर्ष पुराना यह मंदिर भारत-बहरीन मित्रता के एक स्थायी प्रमाण के रूप में है।

- भारत ने दिवंगत प्रधान मंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर भी संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने भारत-बहरीन संबंधों को मज़बूत करने तथा बहरीन में भारतीय समुदाय के कल्याण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था।

भारत-बहरीन संबंध

ऐतिहासिक संबंध:

- दोनों देशों का इतिहास लगभग 5,000 वर्ष पुराना है, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता तथा बहरीन में दिलमन सभ्यता (Dilmun Civilization) थी।

- माना जाता है कि प्राचीन बहरीन के व्यापारियों ने भारतीय मसालों के साथ मोती का व्यापार किया था।

द्विपक्षीय समझौते:

- प्रत्यर्पण संधि (जनवरी 2004)

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (मई 2012)

- संयुक्त उच्चायोग की स्थापना (फरवरी 2014)

- जल संसाधन विकास और प्रबंधन (फरवरी 2015)

- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अवैध संगठित अपराध, अवैध ड्रग्स, नशीले पदार्थों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर सहयोग (दिसंबर 2015)

- नवीकरणीय ऊर्जा, हेल्थकेयर, राजनयिक और विशेष/सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिये लघु स्टे (Stay) वीज़ा से छूट पर समझौता (July 2018)

- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण और उपयोग (मार्च 2019)

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 1282.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में 753.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- बहरीन में भारतीय निर्यात: खनिज ईंधन और तेल, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, अनाज, नट, फल, परिधान तथा कपड़ों के सामान आदि।

- बहरीन से भारतीय आयात: कच्चा तेल, खनिज ईंधन और बिटुमिनस पदार्थ, एल्यूमीनियम, उर्वरक, अयस्कों/एल्यूमीनियम की राख, लोहा, तांबा आदि।

- बहरीन में भारतीय निवेश:

- जनवरी 2003 से मार्च 2018 के बीच बहरीन में भारत का कुल पूंजी निवेश लगभग 1.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- वित्तीय सेवाओं में उच्चतम निवेश का मूल्य कुल परियोजनाओं का 40% है, जिसके बाद अचल संपत्ति और आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र हैं।

भारतीय प्रवासी समुदाय:

- वर्तमान में लगभग 3,50,000 भारतीय बहरीन में रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 70% अकुशल श्रमिक हैं।

- ब्लू-कॉलर श्रम बल के अलावा भी बहरीन में अन्य पेशेवरों की एक बड़ी संख्या है जो यहाँ के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- नवंबर 2015 में, बहरीन ने बहरीन के इतिहास और प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान को स्वीकार तथा चिह्नित करने के लिये बहरीन में ‘लिटिल इंडिया' परियोजना शुरू की।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लिये:सरकारी कॉलेजों में सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिये जा रहे 50% इन-सर्विस आरक्षण से संबंधित मुद्दा |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कॉलेजों में वर्ष 2020-21 के लिये सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों (Doctorate of Medicine/DM and Master of Chirurgiae/M. Ch.) में दिये जा रहे 50% इन-सर्विस आरक्षण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

प्रमुख बिंदु

- अगस्त 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को इन-सर्विस डॉक्टरों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातकोत्तर (PG) डिग्री पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण का लाभ प्रदान करने की अनुमति दी।

- निर्णय में कहा गया कि राज्य को सूची-III की प्रविष्टि 25 के तहत स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिये प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।

- सूची-III की प्रविष्टि संख्या 25: शिक्षा (तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित) संबंधी प्रावधान प्रविष्टि संख्या 63, 64, 65 के विषय हैं।

- संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों को सातवीं अनुसूची के तहत तीन स्तरों पर विभाजित करता है, जो सूची-I (संघ सूची), सूची-II (राज्य सूची) और सूची-III (समवर्ती सूची) में वर्णित हैं।

- सूची-III की प्रविष्टि संख्या 25: शिक्षा (तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित) संबंधी प्रावधान प्रविष्टि संख्या 63, 64, 65 के विषय हैं।

- नवंबर 2020 में, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50% सुपर-स्पेशियलिटी सीटों के लिये राज्य के इन-सर्विस उम्मीदवारों की काउंसलिंग कर इसे भरने की अनुमति दी।

- ये सीटें उन उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी जो NEET- सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (SS) में सफल हुए हों। इसके लिये चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की चयन समिति मेरिट सूची तैयार करेगी और काउंसलिंग आयोजित करेगी।

- राज्य सरकार ने यह तर्क दिया है कि चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार में सुपर-स्पेशलाइज़्ड योग्य डॉक्टरों की अत्यंत आवश्यकता थी।

- DM/M. Ch. पाठ्यक्रमों में 50% सीटें इन-सर्विस उम्मीदवारों को आवंटित किये जाने के बाद शेष सीटों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) को सौंप दिया जाएगा।

- DGHS सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देख-भाल से संबंधित तकनीकी ज्ञान का भंडार है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न संगठन है।

- डॉक्टरों सहित NEET 2020 में सफल होने वाले PG धारकों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये किसी भी प्रकार के आरक्षण की कोई अवधारणा विद्यमान नहीं है।

- निर्णय को चुनौती देने वाले डॉक्टरों ने प्रीति श्रीवास्तव (डॉ.) बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1999 मामले में दिये गए फैसले का उल्लेख किया जिसमें यह माना गया था कि "योग्यता और केवल योग्यता ही सुपर-स्पेशियलिटी स्तर पर प्रवेश का आधार है"।

- उनके द्वारा की गई अपील में तर्क तर्क दिया गया कि राज्य का आदेश 2019 के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमों (Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations of 2019) के विपरीत था, जिसमें यह कहा गया था कि DGHS को प्रवेश प्रक्रिया का प्रभारी होना चाहिये।

- ये विनियम केंद्र और राज्य सरकारों के सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा नगर निकायों एवं न्यासों आदि द्वारा स्थापित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में सभी सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिये काउंसलिंग आयोजित कराने हेतु DGHS को सशक्त बनाते हैं।