दिल्ली में क्लाउड सीडिंग

प्रिलिम्स के लिये: क्लाउड सीडिंग, पार्टिकुलेट मैटर, इंडो-गैंगेटिक मैदान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।

मेन्स के लिये: पर्यावरण प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत में शहरी वायु प्रदूषण और सतत् विकास।

चर्चा में क्यों?

दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग के प्रयोग शुरू किये हैं, ताकि पश्च-मानसून मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटा जा सके।

- हालाँकि, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पश्च-मानसून अवधि में वर्षा वाले मेघों की अनुपस्थिति वैज्ञानिक रूप से समय को अनुपयुक्त बनाती है, जिससे इस पहल की प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न होता है।

क्लाउड सीडिंग क्या है?

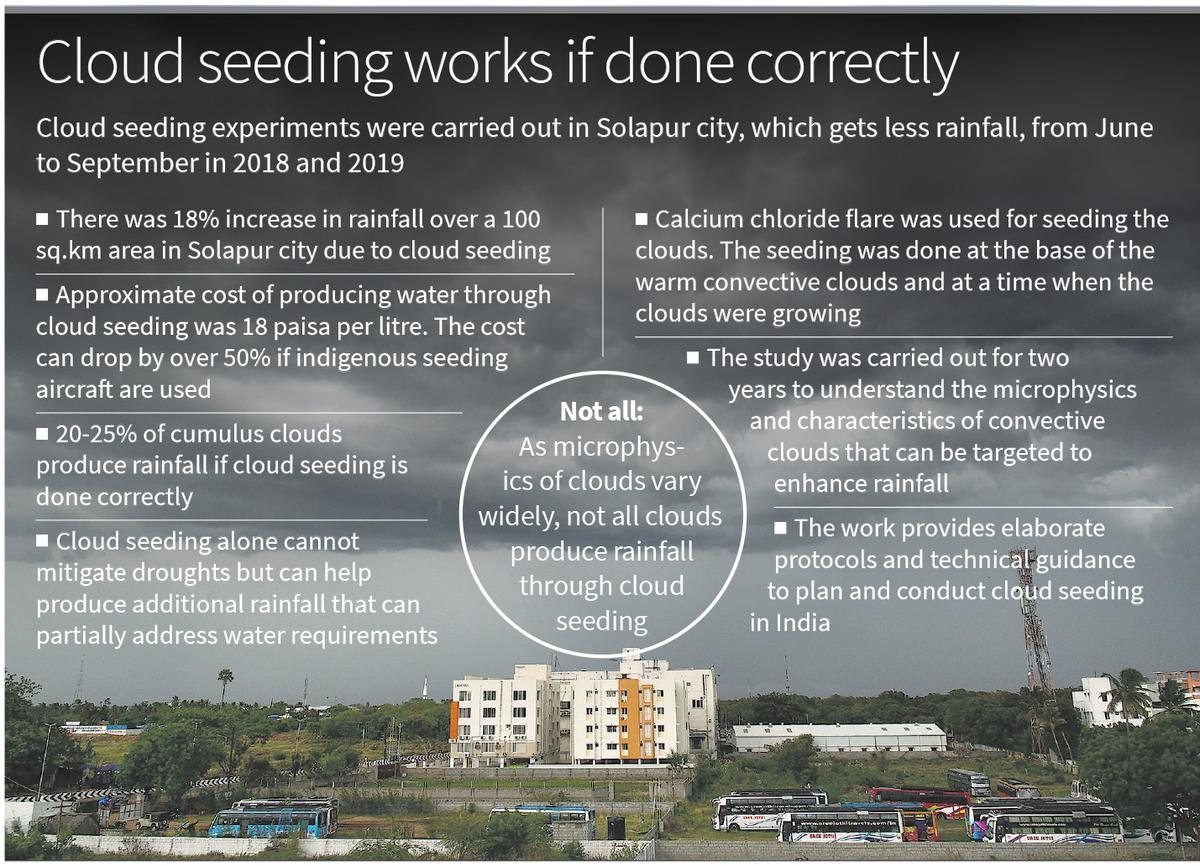

- परिचय: क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा मौसम में कृत्रिम परिवर्तन कर वर्षण में वर्द्धन करना है। इसका उद्देश्य उन मेघों से अधिक वर्षा प्राप्त करना होता है जो पहले से ही आकाश में मौजूद होते हैं।

- कार्यप्रणाली: इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, पोटैशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड (नमक) या ड्राई आइस (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) जैसे पदार्थों को वायुयानों या अन्य माध्यमों से मेघों में निर्मुक्त किया जाता है।

- ये सूक्ष्म कण मेघ संघनन नाभिक (CCN) या हिम नाभिक (IN) की तरह कार्य करते हैं — यानी बर्फ जैसी संरचना बनाकर मेघों में मौजूद बहुत ठंडे जलकणों को जमने के लिये प्रेरित करते हैं।

- धीरे-धीरे ये बर्फ के क्रिस्टल बड़े और भारी हो जाते हैं और आपस में संयोजित होकर नीचे गिरते हैं, जिससे वर्षण या हिमपात होता है।

- क्लाउड सीडिंग नए मेघ उत्पन्न नहीं कर सकती, यह केवल तब कार्य करती है जब पहले से बने मेघों में पर्याप्त आर्द्रता मौजूद हो।

- भारत और विश्व में क्लाउड सीडिंग: भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट (CAIPEEX) के तहत इस विषय पर कई अध्ययन किये हैं।

- वर्ष 2009 से 2019 के बीच चरणों में किये गए इन प्रयोगों से यह पाया गया कि अनुकूल परिस्थितियों में वर्षा में लगभग 46% तक की वृद्धि की जा सकती है।

- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सूखा राहत के लिये क्लाउड सीडिंग के साथ प्रयोग किये हैं।

- चीन बड़े आयोजनों (जैसे 2008 बीजिंग ओलंपिक) से पहले मौसम नियंत्रण के लिये व्यापक रूप से क्लाउड सीडिंग का उपयोग करता है।

- UAE और सऊदी अरब भी जल की कमी से निपटने के लिये नियमित रूप से क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करते हैं।

- क्लाउड सीडिंग के उपयोग: सूखा-प्रवण या शुष्क क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि करना।

- वायु प्रदूषण को कम करना — प्रदूषकों को वर्षा के माध्यम से वायुमंडल से बाहर निकालकर (जैसा कि दिल्ली में प्रस्तावित है)।

- हवाई अड्डों या राजमार्गों के पास कोहरे को छाँटना, ताकि दृश्यता में सुधार हो सके।

- ओलावृष्टि को नियंत्रित करना या कृषि उद्देश्यों के लिये मौसम में परिवर्तन करना।

वायु प्रदूषण को कम करने में क्लाउड सीडिंग के उपयोग की सीमाएँ क्या हैं?

- वर्षा वाले मेघों की कमी: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अक्तूबर से दिसंबर की अवधि को उत्तर-पूर्व मानसून या मानसून के निवर्तन की अवधि माना जाता है। इस दौरान मानसूनी मेघ और निम्न दाब प्रणाली पहले ही पीछे हट चुकी होती हैं, जिसके कारण बारिश लाने वाले मेघों की संख्या बहुत कम हो जाती है।

- इस दौरान वातावरण प्रायः शुष्क और स्थिर होता है, जिसमें मेघ बनने के लिये आवश्यक ऊर्ध्वाधर गति बहुत सीमित होती है।

- यहाँ तक कि जब मेघ मौजूद भी होते हैं, तब भी उनकी संरचना, तापमान और आर्द्रता स्तर क्लाउड सीडिंग के लिये उपयुक्त होनी चाहिये, क्योंकि क्लाउड सीडिंग केवल प्राकृतिक रूप से बने, पर्याप्त आर्द्रता वाले मेघों पर ही कार्य करती है।

- पश्चिमी विक्षोभों पर निर्भरता: इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में होने वाली वर्षा प्रायः पश्चिमी विक्षोभों (जो मौसम प्रणालियाँ भूमध्यसागर क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं) के कारण होती है।

- ये विक्षोभ अनियमित और अप्रत्याशित होते हैं, जिसके कारण क्लाउड सीडिंग अभियानों की अग्रिम योजना बनाना कठिन हो जाता है।

- सीमित और अस्थायी प्रभाव: क्लाउड सीडिंग से उत्पन्न कोई भी वर्षा केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करती है, क्योंकि यह अस्थायी रूप से वायुमंडल से पार्टिकुलेट मैटर को हटा देती है। परंतु जैसे ही उत्सर्जन जारी रहता है, प्रदूषण का स्तर पुन: बढ़ जाता है।

- पर्यावरणीय जोखिम: सीडिंग में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ जैसे सिल्वर आयोडाइड मृदा और जल में एकत्रित हो सकते हैं। हालाँकि इनके दीर्घकालिक प्रभावों पर अभी भी विवाद बना हुआ है।

- जवाबदेही का जोखिम: यदि क्लाउड सीडिंग के दौरान बाढ़ या अत्यधिक वर्षा होती है तो जनता इस हस्तक्षेप को दोष दे सकती है, चाहे वह वास्तविक कारण हो या नहीं।

- जवाबदेही के लिये कोई स्पष्ट रूपरेखा मौजूद नहीं है, जिससे नुकसान की स्थिति में ज़िम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है।

- संसाधनों का गलत आवंटन: क्षेत्र-विशिष्ट वैज्ञानिक आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता सीमित रहती है, जिससे इसके परिणामों का मूल्यांकन करना या निवेश को उचित ठहराना कठिन हो जाता है। इससे वित्तीय संसाधन प्रमाण-आधारित और प्रभावी समाधानों से हटकर अन्य दिशाओं में उपयोग हो जाते हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार कारण क्या हैं?

- वाहन उत्सर्जन: दिल्ली में 1.2 करोड़ से अधिक वाहन पंजीकृत हैं, जिससे यह देश के उन क्षेत्रों में शामिल हैं जहाँ सबसे अधिक वाहन हैं।

- पेट्रोल और डीजल इंजन से निकलने वाले धुएँ से पार्टिकुलेट मैटर (PM), नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, जो शहरी स्मॉग का मुख्य कारण है।

- फसल के अवशेष जलाना: पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकलने वाला धुआँ हर सर्दी में दिल्ली की तरफ बहता है, जिससे NCR क्षेत्र में PM2.5 स्तर में काफी वृद्धि होती है।

- औद्योगिक और निर्माण प्रदूषण: लगातार चल रहे निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों से बड़ी मात्रा में धूल और निलंबित कण निकलते हैं। कमज़ोर धूल नियंत्रण उपाय स्थानीय वायु गुणवत्ता को और खराब कर देते हैं।

- दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में, जैसे बवाना और वज़ीरपुर, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों में अक्सर कोयला, बायोमास या फर्नेस ऑयल जैसे डर्टी फ्यूल्स का उपयोग किया जाता है, जो हानिकारक उत्सर्जन को बढ़ाते हैं।

- मौसम और भौगोलिक कारक: सर्दियों में कमज़ोर हवाएँ, कम तापमान और तापमान व्युत्क्रमण (Temperature Inversion) की वजह से प्रदूषक हवा में ऊपर उठने के बजाय सतह के पास फँस जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है।

- शहर की स्थिति इंडो-गैंगेटिक मैदान में होने के कारण वायु परिसंचरण सीमित हो जाता है, जिससे प्रदूषक जमा हो जाते हैं और प्रदूषण बढ़ जाता है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट के स्थायी समाधान क्या हैं?

- उत्सर्जन नियंत्रण: वाहनों के लिये सख्त नियम लागू करना और बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा जागरूकता अभियान के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना (EMPS) 2024 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देना।

- औद्योगिक और ऊर्जा नियंत्रण: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत निगरानी को मज़बूत करना, सख्त ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करना और NCR के पास कोयला आधारित पावर प्लांट को चरणबद्ध तरीके से बंद करना।

- अपशिष्ट प्रबंधन: खुले में अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध लगाना, अपशिष्ट के पृथक्करण और पुनर्चक्रण को सुधारें और बेहतर परिणामों के लिये सूरत के क्लीन कंस्ट्रक्शन हैंडबुक और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति (जिससे वर्ष 2015 से 2020 के बीच खुले में अपशिष्ट जलाने की दर 25% से घटकर 2% हो गई) और इंदौर की अपशिष्ट प्रणाली जैसे मॉडल अपनाएँ।

- फसल अवशेष प्रबंधन: हैप्पी सीडर (Happy Seeder) और सब्सिडी वाले फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों को बढ़ावा देना, ताकि पराली जलाने से बचा जा सके और सतत् कृषि के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जा सके।

- हरित अवसंरचना: शहरी जंगलों, पार्कों और ग्रीन बेल्ट का विस्तार करना ताकि प्रदूषकों को अवशोषित किया जा सके तथा गर्मी व धूल को कम किया जा सके।

- सार्वजनिक भागीदारी: नागरिकों को कारपूल करने, अपशिष्ट कम करने, ऊर्जा की बचत करने और वायु गुणवत्ता संबंधी सूचनाओं का पालन करने के लिये प्रेरित करना।

निष्कर्ष

क्लाउड सीडिंग मौसम बदलने के लिये एक आशाजनक लेकिन वैज्ञानिक रूप से अस्थिर उपकरण है। यह जल प्रबंधन प्रयासों को बढ़ावा देने या अस्थायी रूप से प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह संरचनात्मक पर्यावरणीय सुधारों का विकल्प नहीं है।

भारत के लिये प्राथमिकता सतत् जल प्रबंधन, उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने पर बनी रहनी चाहिये, न कि अल्पकालिक मौसम नियंत्रण उपायों पर निर्भर रहने पर।

|

दृष्टि मेंस प्रश्न: प्रश्न. क्लाउड सीडिंग एक अस्थायी उपाय प्रदान करती है लेकिन भारत की वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं है। चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्लाउड सीडिंग क्या है?

यह एक मौसम बदलने वाली तकनीक है जिसमें वर्षा बढ़ाने के लिये बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटैशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे पदार्थों का छिड़काव किया जाता है।

2. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 का उद्देश्य क्या है?

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने में तेज़ी लाना और शहरी हवा प्रदूषण में योगदान देने वाले वाहनों से होने वाले एमिशन को कम करना।

3. हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल किस लिये किया जाता है?

यह पराली जलाए बिना सीधे मिट्टी में बीज बोकर फसल के बचे हुए हिस्से का इन-सीटू मैनेजमेंट करने में मदद करता है।

4. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) क्या है?

यह दिल्ली-NCR क्षेत्र में लागू की गई आपातकालीन उपायों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता स्तर की गंभीरता के आधार पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समतापमंडल में सल्फेट वायुविलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं?

(a) कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिये

(b)उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिये

(c) पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये

(d) भूमंडलीय तापन को कम करने के लिये

उत्तर: (d)

भू-तापीय ऊर्जा पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय नीति

प्रिलिम्स: नवीकरणीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, 500-गीगावाट गैर-जीवाश्म, सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत, बायोमास ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन, ट्रांसमिशन लाइनें

मेन्स: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का महत्त्व, भारत के लिये भूतापीय ऊर्जा का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य भारत की विशाल लेकिन कम उपयोग की गई भूतापीय क्षमता का दोहन करके देश की शुद्ध शून्य लक्ष्य 2070 की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाना है।

राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- अनुप्रयोग का व्यापक दायरा: यह नीति भूतापीय ऊर्जा विकास के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करती है, जिनमें शामिल हैं:

- भूतापीय संसाधन मूल्यांकन

- विद्युत उत्पादन प्रणालियाँ

- प्रत्यक्ष-उपयोग

- भू (भूतापीय) स्रोत ऊष्मा पंप (GSHP)

- भूतापीय ऊर्जा निष्कर्षण हेतु परित्यक्त तेल और गैस कूपों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- सिलिका, बोरेक्स, सीज़ियम और लिथियम जैसे मूल्यवान खनिज उप-उत्पादों के उत्खनन को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (MMDR अधिनियम), 1957 के अंतर्गत लागू रॉयल्टी दरों सहित विनियमित किया जाएगा।

- उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा: यह निम्नलिखित जैसी उभरती और नवाचारपूर्ण प्रौद्योगिकियों को भी प्रोत्साहित करता है:

- उन्नत भू-तापीय प्रणालियाँ (EGS)

- आधुनिक भू-तापीय प्रणालियाँ (AGS)

- भू-तापीय ऊर्जा भंडारण

- अपतटीय भू-तापीय कुएँ

- भू-तापीय संसाधन डेटा भंडार: खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) तथा राष्ट्रीय डेटा भंडार (NDR) जैसी संस्थाओं के साथ अंतर-मंत्रालयी सहयोग के माध्यम से एक समग्र भू-तापीय संसाधन डेटा भंडार की स्थापना।

- संसाधन आकलन सर्वेक्षणों के लिये डेवलपर्स को अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा व्यवहार्यता अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।

- राजकोषीय एवं वित्तीय सहायता: नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (RE-RTD) के अंतर्गत:

- सरकारी एवं गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थानों को 100% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- स्टार्ट-अप और विनिर्माण इकाइयों सहित निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए 70% तक सहायता प्रदान की जाएगी।

- अतिरिक्त सहायता तंत्र:

- भारतीय कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

- ओपन एक्सेस शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।

- नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) के अंतर्गत पात्रता प्रदान की जाएगी।

- राज्य-स्तरीय दिशा-निर्देश: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को निम्नलिखित जारी करने का अधिकार होगा:

- अन्वेषण पट्टे (3–5 वर्षों के लिये वैध)

- विद्युत उत्पादन या प्रत्यक्ष उपयोग हेतु विकास पट्टे (अधिकतम 30 वर्षों के लिये वैध)

- साथ ही, नामित राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से एकल-खिड़की निकासी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

भूतापीय ऊर्जा क्या है?

- परिचय: भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ऊष्मा को संदर्भित करती है, जिसका उपयोग भवनों को तप्त करने और विद्युत् उत्पन्न करने के लिये किया जा सकता है।

- इसे एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र में निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करती है।

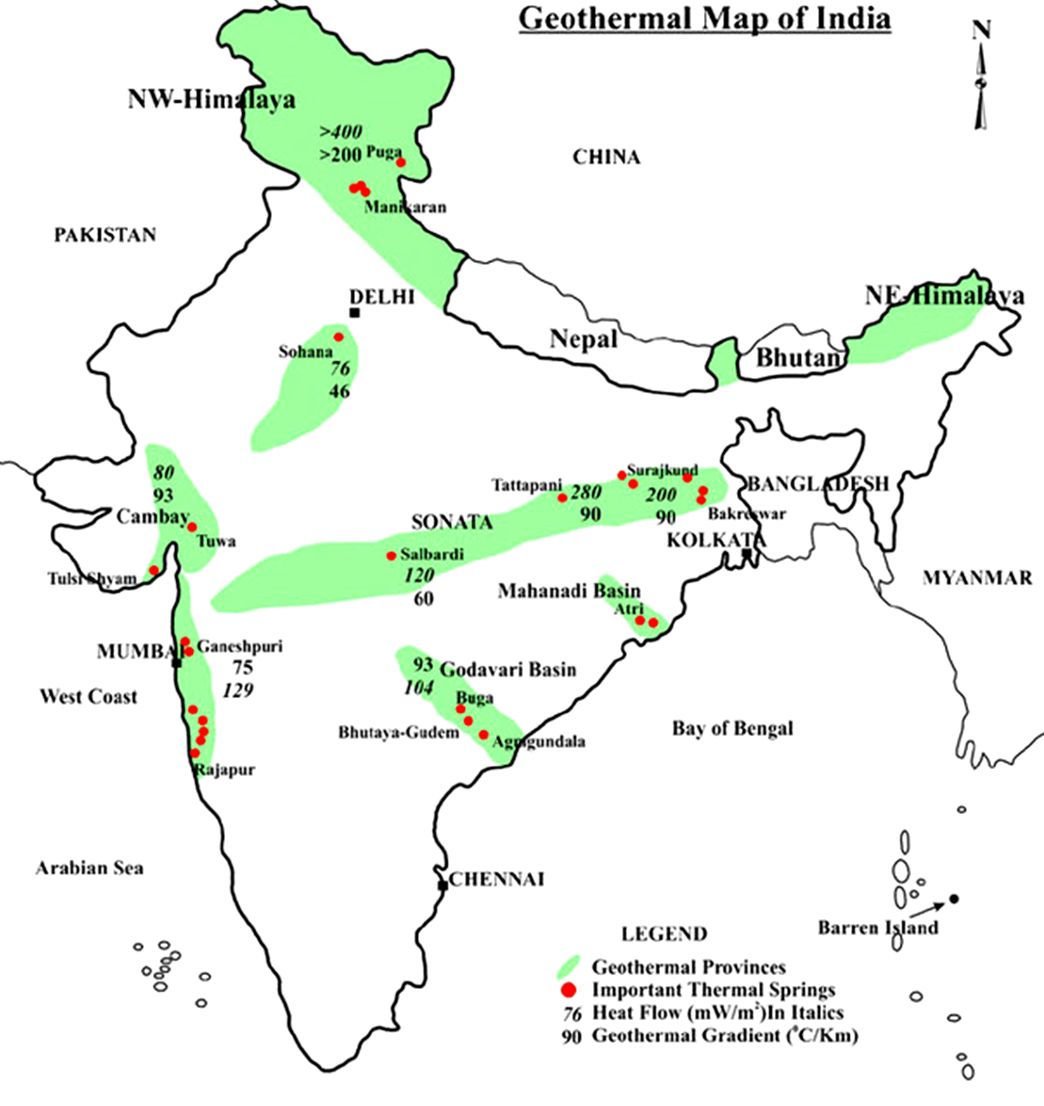

- भारत की भूतापीय क्षमता:

- भारत की भूतापीय क्षमता 381 उष्ण स्रोतों/चश्मों और लद्दाख (पुगा घाटी), हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित 10 भूतापीय प्रांतों में विस्तारित है।

- देश की अनुमानित रूप से लगभग 10,600 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है।

- वैश्विक स्तर पर, भूतापीय ऊर्जा का योगदान 15.4 गीगावाट (2019) है, जिसमें अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस सबसे आगे हैं।

- स्रोत:

- गहरे जलाशय: पृथ्वी की गहराई में पाए जाने वाले कोष्ण जल या भाप तक ड्रिलिंग के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

- सतही जलाशय: सतह के समीप स्थित भू-तापीय जलाशय, विशेष रूप से पश्चिमी अमेरिका, अलास्का और हवाई में, अधिक आसानी से सुलभ हैं।

- उथली भूमि: पृथ्वी की उथली परतें एक स्थिर तापमान (50-60°F) बनाए रखती हैं, जिसका उपयोग प्रत्यक्ष तापन और शीतलन अनुप्रयोगों के लिये किया जा सकता है।

- लाभ:

- नवीकरणीय स्रोत: उचित प्रबंधन के साथ, ऊर्जा निष्कर्षण की दर को जलाशय की प्राकृतिक ऊष्मा पुनर्भरण दर के साथ संतुलित किया जा सकता है।

- निरंतर आपूर्ति: भू-तापीय विद्युत संयंत्र 24×7 संचालित हो सकते हैं, जिससे मौसम की स्थिति से अप्रभावित एक निरंतर ऊर्जा आपूर्ति मिलती है।

- क्षेत्र की आवश्यकता: भू-तापीय सयंत्रों को कोयला, सौर या पवन ऊर्जा संस्थापनों की तुलना में प्रति GWh कम भू-क्षेत्र की आवश्यकता होती है।

- जल खपत: इसके अतिरिक्त, भू-तापीय प्रणालियाँ अधिकांश परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम जल की खपत करती हैं।

- भू-तापीय ऊर्जा से संबंधित हानियाँ एवं मुद्दे:

- यदि भू-तापीय परियोजनाओं का अनुचित उपयोग किया जाए, तो वे प्रदूषक उत्पन्न कर सकती हैं।

- गलत ड्रिलिंग से पृथ्वी की गहराई से खतरनाक गैसें एवं खनिज निष्काषित हो सकते हैं।

- दूरस्थ स्थान के कारण उच्च पूंजीगत लागत, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी समस्याएँ।

राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 का महत्त्व क्या है?

- बेसलोड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को सुगम बनाता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है।

- यह नीति दीर्घकालिक रियायती ऋण, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड तथा व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) के साथ-साथ GST/आयात शुल्क छूट और कर अवकाश जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करके भूतापीय ऊर्जा अपनाने को विशेष रूप से बढ़ावा देती है, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ती है और निजी निवेश आकर्षित होता है।

- सुदूर हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को स्वच्छ तापन और बिजली प्रदान करके सहायता प्रदान करती है।

- मौजूदा तेल अवसंरचना का पुन: उपयोग करके औद्योगिक डी-कार्बोनाइजेशन को प्रोत्साहित करती है।

- जर्मनी और आइसलैंड जैसे देशों के साथ वैश्विक नवीकरणीय नवाचार में भारत की स्थिति को मज़बूत करती है।

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा नवीकरणीय अनुसंधान एवं विकास के लिये RE-RTD कार्यक्रम जैसी राष्ट्रीय पहलों का पूरक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत की राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025) की देश के नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्या महत्त्व है, इस पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. प्रश्न. भारत की राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस नीति का उद्देश्य नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य प्राप्त करने के लिये भू-तापीय क्षमता का दोहन करना, ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाना है।

2. प्रश्न. किन क्षेत्रों को भू-तापीय नीति से लाभ मिलेगा?

यह नीति विद्युत् उत्पादन, भवनों के हीटिंग/कूलिंग, औद्योगिक उपयोग, कृषि, जलीय कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को शामिल करती है, जिससे यह एक बहु-क्षेत्रीय नवीकरणीय पहल बनती है।

3. प्रश्न. भारत के ऊर्जा भविष्य के लिये भू-तापीय ऊर्जा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

भू-तापीय ऊर्जा 24×7 आधारभूत (Baseload) नवीकरणीय विद्युत् प्रदान करती है, जिसमें CO₂ उत्सर्जन कम होता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2013)

- विद्युत्-चुम्बकीय विकिरण

- भूतापीय ऊर्जा

- गुरुत्वीय बल

- प्लेट संचलन

- पृथ्वी का घूर्णन

- पृथ्वी का परिक्रमण

उपर्युक्त में से कौन-से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिये ज़िम्मेवार हैं?

(a) केवल 1, 2, 3 और 4

(b) केवल 1, 3, 5 और 6

(c) केवल 2, 4, 5 और 6

(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. उपयुक्त उदाहरणों के साथ, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिये। (2025)

प्रश्न. भारत. वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है? जैव-प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? (2025)

प्रश्न. भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिये एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइये। (2022)

राज्यों के लिये वित्तीय अधिकारों की बहाली

प्रीलिम्स के लिये: वस्तु एवं सेवा कर (GST), GST क्षतिपूर्ति उपकर, अनुच्छेद 269A, GST काउंसिल, अनुच्छेद 275, वित्त आयोग, सातवीं अनुसूची, उपकर और अधिभार, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ।

मेन्स के लिये: भारत में फिस्कल फेडरलिज़्म के सामने मुख्य चुनौतियाँ, खासकर GST सुधारों के बाद और कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म के माध्यम से उनसे निपटने की रणनीतियाँ।

चर्चा में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जिसमें कर स्लैबों का पुनर्गठन और GST क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति शामिल है। इससे उपभोक्ताओं को 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ मिलने की उम्मीद है और इससे मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

- हालाँकि कई राज्यों ने राजस्व हानि और वित्तीय केंद्रीकरण को लेकर चिंता जताई है और सहयोगी संघवाद को बनाए रखने के लिये कर-भागीदारी ढाँचे की समीक्षा की मांग की है।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- GST क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त: GST क्षतिपूर्ति उपकर, जिसे राज्यों को राजस्व हानि से बचाने के लिये वर्ष 2017–22 के बीच लागू किया गया था और महामारी के दौरान बढ़ाया गया था, अब समाप्त कर दिया गया है। कई राज्यों का तर्क है कि इसका असमान प्रभाव उन राज्यों पर अधिक होता है जिनकी विनिर्माण क्षमता कम है।

- वित्तीय स्वायत्तता में कमी: GST के लागू होने के बाद कराधान का अधिकार राज्य विधानसभाओं से GST परिषद में स्थानांतरित हो गया, जिसमें केंद्र का प्रभुत्व अधिक है, जिससे राज्यों की कर राजस्व स्वतंत्रता कम हो गई है।

- विकृत राजस्व वितरण: हालाँकि 14वीं वित्त आयोग ने राज्यों को वितरित हिस्सेदारी को 42% तक बढ़ाया था (बाद में इसे 41% समायोजित किया गया), वास्तविक स्थानांतरण सकल कर राजस्व (GTR) के प्रतिशत के रूप में घट गया है।

|

वित्त आयोग |

विभाज्य पूल में अनुशंसित हिस्सा (प्रतिशत में) |

सकल कर राजस्व (GTR) में वास्तविक हिस्सा (प्रतिशत में) |

|

13वाँ वित्त आयोग (13th FC) |

32 |

28 |

|

14वाँ वित्त आयोग (14th FC) |

42 |

32 |

|

15वाँ वित्त आयोग (15th FC) तक 2023-24 |

41 |

31 |

- उपकर और अधिभार तंत्र: ये अनुच्छेद 270 के तहत विभाज्य पूल के बाहर हैं। 2025–26 में उपकर और अधिभार की राशि 4.23 लाख करोड़ रुपये थी, जिससे राज्यों को मिलने वाला वास्तविक वितरित राजस्व कम हो गया।

- केंद्रीय हस्तांतरणों पर भारी निर्भरता: राज्यों की लगभग 44% आय केंद्रीय हस्तांतरणों पर निर्भर है, जबकि कुछ राज्यों जैसे बिहार में यह निर्भरता 72% तक पहुँच जाती है। इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता कमज़ोर होती है और नकदी प्रवाह की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन: एक संरचनात्मक असंगति है जहाँ संसाधन जुटाने के अधिकार केंद्रीकृत हैं, जबकि व्यय की ज़िम्मेदारियाँ विकेंद्रीकृत हैं।

- राज्य कुल व्यय का 52% वहन करते हैं, लेकिन केवल 33% कर राजस्व एकत्रित करते हैं, जिससे वित्तीय अंतराल उत्पन्न होता है।

- राजनीतिक और प्रशासनिक घर्षण: केंद्रीय हस्तांतरण प्रणाली, जिसमें वित्त आयोग के अनुदान तथा केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) शामिल हैं, को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता की कमी वाला माना जाता है, जिससे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना का डर पैदा होता है।

भारतीय संविधान केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों को कैसे विनियमित करता है?

- भाग XII (अनुच्छेद 264–300A): इस भाग में वित्तीय प्रावधान शामिल हैं, जिनमें कराधान, विभिन्न कोषों की परिभाषा, संपत्ति रखने का अधिकार तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उधार लेने से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।

- अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार विशेष योजनाओं या उद्देश्यों के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्यों को धन हस्तांतरित कर सकती है।

- अनुच्छेद 269A (GST): इस अनुच्छेद के अनुसार, अंतर-राज्यीय व्यापार पर लगाए गए GST को केंद्र सरकार द्वारा वसूल और एकत्र किया जाएगा तथा इसे संसद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच बाँटा जाएगा।

- कराधान शक्तियों का विभाजन: संविधान की सातवीं अनुसूची में कराधान शक्तियों का निर्धारण किया गया है:

- संघ सूची (Union List): इसमें सीमा शुल्क, आयकर (कृषि आय को छोड़कर), वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और कॉरपोरेट कर शामिल हैं।

- राज्य सूची (State List): इसमें कृषि आय, भूमि, भवनों पर कर तथा शराब पर उत्पाद शुल्क शामिल हैं।

- समवर्ती सूची (Concurrent List): इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कर लगा सकते हैं।

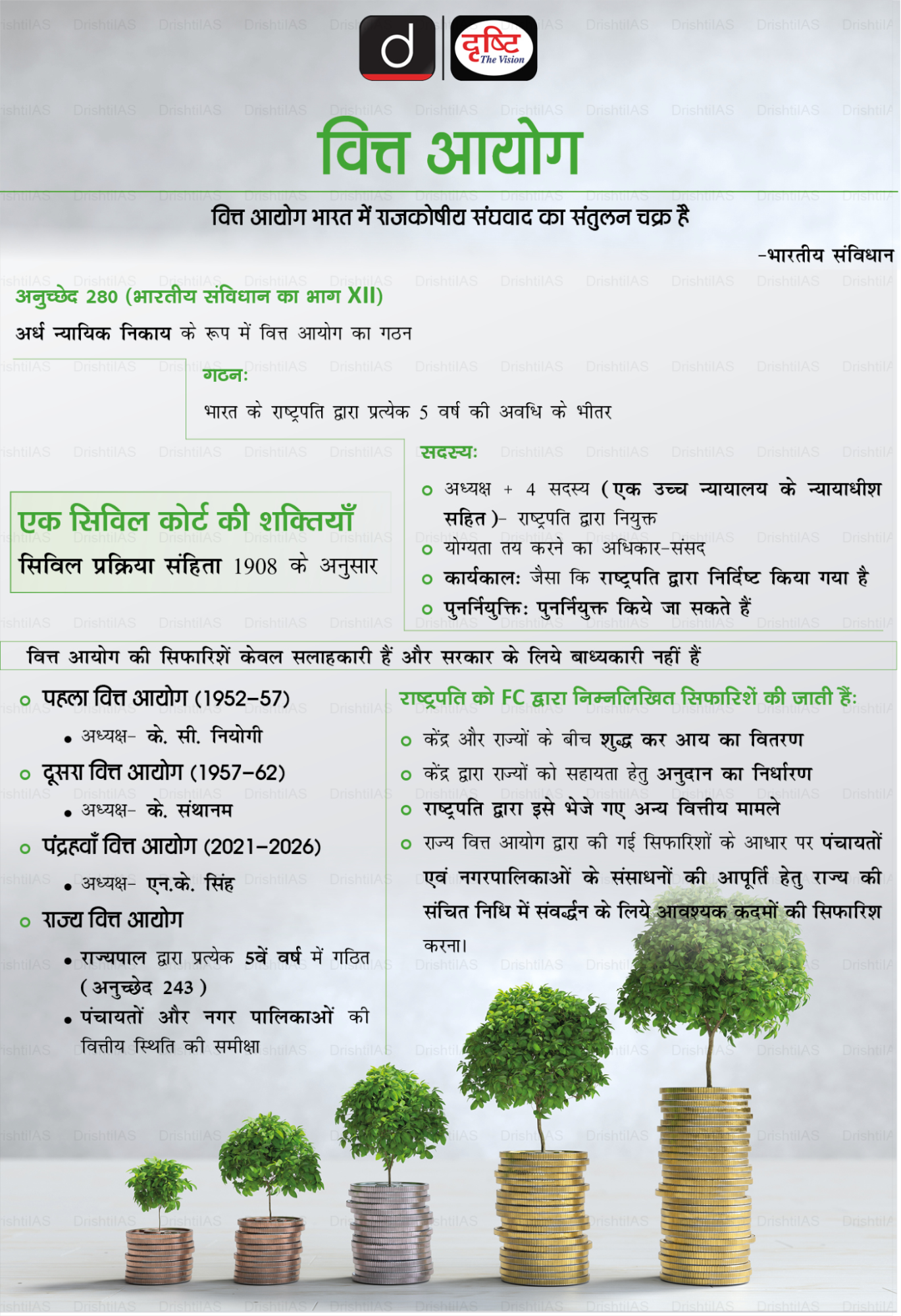

- वित्त आयोग (अनुच्छेद 280): वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देता है —

- केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के परस्पर कर राजस्व के वितरण पर।

- राज्यों को अनुदान सहायता (Grants-in-Aid) देने के सिद्धांतों पर (अनुच्छेद 275 के अंतर्गत)।

- पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिये राज्य कोष को बढ़ाने के उपायों पर।

- राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित अन्य वित्तीय विषयों पर।

राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता बहाल करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- वित्त आयोग के जनादेश की समीक्षा: विकेंद्रीकरण के मानदंडों के सुसंगत अनुप्रयोग और भारांक के उपयोग में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- आय की दूरी और जनसंख्या के अलावा प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों को शामिल किया जाना चाहिये।

- व्यक्तिगत आयकर के आधार का साझा करना: केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में आयकर के आधार को साझा किया जाए, ताकि उच्च कर आधार वाले राज्यों को आर्थिक वृद्धि से अधिक लाभ मिले तथा वे केंद्रीय अंतरणों पर कम निर्भर रहें।

- केंद्रीय करों पर अधिभार: राज्यों को केंद्रीय आयकर पर अधिभार लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे उनकी राजस्व-संग्रह क्षमता बढ़े और उन्हें तत्काल राजकोषीय राहत मिल सके।

- संस्थागत तंत्र को सशक्त बनाना: पेट्रोलियम, रियल एस्टेट एवं शराब को GST प्रणाली के अंतर्गत लाया जाए, ताकि एकीकृत बाज़ार बने और राजस्व में वृद्धि हो।

- अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद को सुदृढ़ किया जाए, ताकि निरंतर राजकोषीय परामर्श और शिकायत निवारण सुनिश्चित हो सके।

- अंतर्राष्ट्रीय मॉडल अपनाना: भारत कनाडा के राजकोषीय संघवाद मॉडल पर विचार कर सकता है, जहाँ संघीय सरकार कुल करों का 46% एकत्र करती है और 40% व्यय करती है, जबकि उप-राष्ट्रीय सरकारें (राज्य) 54% कर एकत्र करती हैं तथा 60% व्यय करती हैं।

निष्कर्ष

भारत में GST सुधारों ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है, लेकिन साथ ही यह राजकोषीय संघवाद में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को भी उजागर करता है। राज्यों की स्वायत्तता बहाल करने के लिये आवश्यक है कि वे अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व बढ़ाएँ, केंद्रीय योजनाओं का तार्किकीकरण करें और ऊर्ध्वाधर संसाधन असंतुलन को दूर करें, ताकि सहकारी संघवाद की भावना को सशक्त बनाया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संचालित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता बढ़ाने के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं? |

1. भारतीय संविधान का कौन-सा भाग केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है?

भाग XII (अनुच्छेद 264 से 300A) वित्तीय मामलों से संबंधित है, जिसमें कराधान की शक्तियाँ, अनुदान और उधारी की व्यवस्था केंद्र एवं राज्यों के बीच निर्धारित की गई है।

2. कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच GST राजस्व के बँटवारे की व्यवस्था स्थापित करता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269A यह प्रावधान करता है कि अंतर-राज्यीय व्यापार पर लगने वाला GST केंद्र द्वारा वसूल और एकत्र किया जाएगा तथा इसका बँटवारा GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

3. कौन-सी संवैधानिक संस्था संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा करने की ज़िम्मेदार है?

वित्त आयोग, जो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है, को कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा करने का दायित्व सौंपा गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारतीय राज्य-व्यवस्था में, निम्नलिखित में से कौन-सी अनिवार्य विशेषता है, जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? (2021)

(a) न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है।

(b) संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।

(c) केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं।

(d) मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. भारत के 14वें वित्त आयोग की संतुस्तियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधारने में कैसे सक्षम किया है? (2021)

प्रश्न. हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन सुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिये। (2015)

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

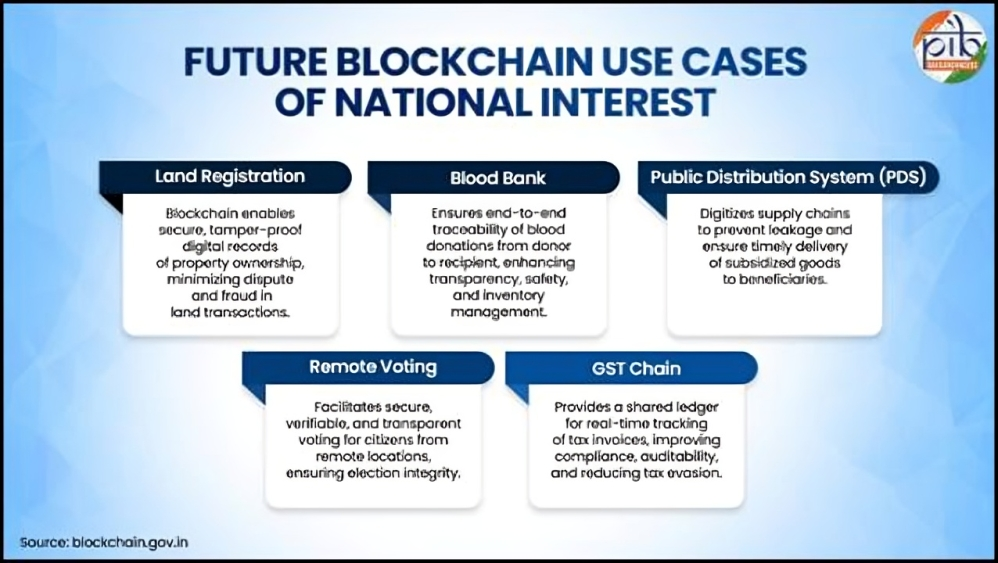

सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिये सितंबर 2024 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) के शुभारंभ के साथ ब्लॉकचेन तकनीक एक प्रमुख डिजिटल नवाचार बन गई है।

- अक्तूबर 2025 तक ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके 34 करोड़ से अधिक दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क ((NBF)) क्या है ?

NBF

यह ब्लॉकचेन-आधारित सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये भारत का स्वदेशी मंच है, जो सरकारी क्षेत्रों में सुरक्षित, पारदर्शी और मापनीय समाधानों के लिये एकीकृत वास्तुकला प्रदान करता है।

मुख्य घटक:

- NBF के मुख्य घटकों में विश्वस्य ब्लॉकचेन स्टैक, एनबीएफलाइट, प्रमाणिक एवं राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल शामिल हैं।

- विश्व ब्लॉकचेन स्टैक: यह एक स्वदेशी, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन-आधारित गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के लिये तकनीकी आधार प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- ब्लॉकचेन-एज़-अ-सर्विस (BaaS): सरकारी संस्थाओं द्वारा आसान एप्लीकेशन परिनियोजन के लिये साझा ब्लॉकचेन अवसंरचना प्रदान करता है।

- वितरित अवसंरचना: मापनीयता एवं लचीलेपन के लिये भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) डेटा केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है।

- अनुमति प्राप्त परत: यह सुनिश्चित करती है कि केवल सत्यापित प्रतिभागी ही लेनदेन को मान्य कर सकें।

- ओपन API: प्रमाणीकरण और डेटा विनिमय के लिये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) के साथ मॉड्यूल प्रदान करता है।

- विश्व ब्लॉकचेन स्टैक: यह एक स्वदेशी, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन-आधारित गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के लिये तकनीकी आधार प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- एनबीएफलाइट: स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और शोधकर्त्ताओं के लिये नियंत्रित वातावरण में अनुप्रयोगों के प्रोटोटाइप बनाने हेतु ब्लॉकचेन स्टैक का एक सैंडबॉक्स संस्करण।

- प्रमाणिक: एक अभिनव समाधान जो मोबाइल अनुप्रयोगों की प्रामाणिकता और स्रोत को सत्यापित करने के लिये ब्लॉकचेन का उपयोग करता है, उपयोगकर्त्ताओं को धोखाधड़ी से बचाता है।

- राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल: भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाला और विभिन्न क्षेत्रों में अपनाने का समर्थन करने वाला एक केंद्रीय मंच।

NBF भारत में डिजिटल गवर्नेंस में बदलाव ला रहा है:

- प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज़ शृंखला: शैक्षणिक दस्तावेज़ों और सरकारी प्रमाणपत्रों (जाति, आय आदि) को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करता है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 34 करोड़ से अधिक दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है।

- लॉजिस्टिक्स शृंखला: कर्नाटक की औषध प्रणाली की तरह माल की आवाजाही पर नज़र रखता है, दवाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, रोगी सत्यापन को सक्षम बनाता है और नकली दवाओं पर अंकुश लगाता है।

- न्यायपालिका एवं ICJS शृंखला: न्यायिक डेटा का एक सुरक्षित, अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिससे समन और आदेशों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी संभव होती है।

- अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) केस रिकॉर्ड, साक्ष्य और न्यायिक दस्तावेज़ों के लिये आपराधिक न्याय पारिस्थितिकीय तंत्र को एकीकृत करती है।

- प्रॉपर्टी चेन: संपत्ति के लेन-देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करता है, पूर्ण स्वामित्व इतिहास प्रदान करता है, मुकदमेबाज़ी को कम करता है और विवाद समाधान में तेज़ी लाता है।

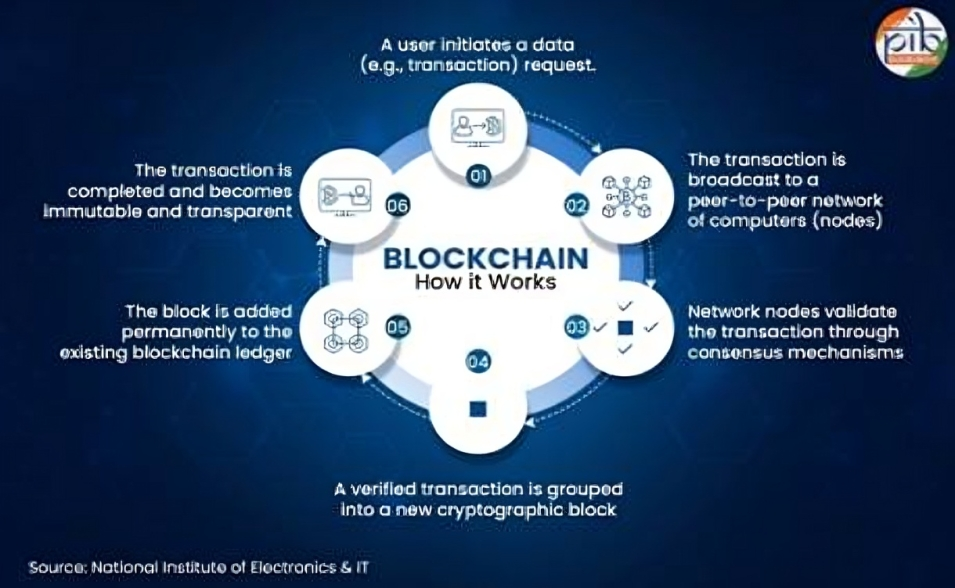

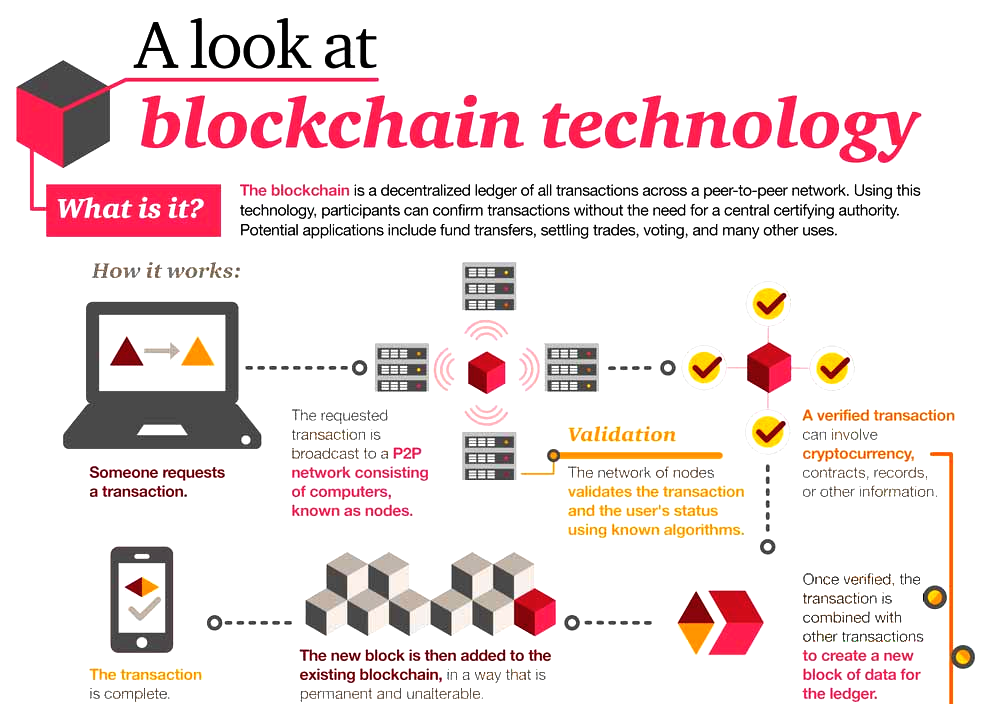

ब्लॉकचेन

- परिचय: ब्लॉकचेन एक वितरित, अपरिवर्तनीय और पारदर्शी डिजिटल खाता बही है जो कई कंप्यूटरों (नोड्स) में लेन-देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करता है।

- यह प्रतिभागियों के बीच सत्यापन योग्य विश्वास को सक्षम करके मध्यस्थों की आवश्यकता को समाप्त करता है।

- विशेषताएँ: प्रमुख विशेषताओं में विकेंद्रीकरण, अपरिवर्तनीयता, पारदर्शिता और सुरक्षा शामिल हैं - ये सभी विश्वसनीय शासन प्रणालियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत में ब्लॉकचेन अपनाने को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें

- ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति: MeitY द्वारा तैयार ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति भारत में ब्लॉकचेन विकास के लिये एक रोडमैप प्रस्तुत करती है, जिसमें चुनौतियों की पहचान की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसके एकीकरण हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

- ब्लॉकचेन में उत्कृष्टता केंद्र (CoE): NIC ने ब्लॉकचेन परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले पायलट परियोजनाओं के लिये परामर्श, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है।

- TRAI की भूमिका: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने SMS प्रसारण में स्पैम और धोखाधड़ी को रोकने के लिये वितरित लेज़र तकनीक (DLT) को एकीकृत किया है।

- RBI की ब्लॉकचेन पहलें: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने खुदरा लेनदेन में डिजिटल रुपया (ई₹) का पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, जिससे ब्लॉकचेन आधारित पारदर्शी, त्वरित और समावेशी भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन मिला है।

- NSDL द्वारा ब्लॉकचेन अपनाना: नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने डिबेंचर अनुबंध निगरानी (Debenture Covenant Monitoring System) विकसित की है, जो संपत्ति से जुड़े चार्ज और करारों को एक छेड़छाड़-रहित लेज़र पर ट्रैक करती है, जिससे निवेशकों के विश्वास में वृद्धि हुई है।

भारत ब्लॉकचेन-रेडी वर्कफोर्स कैसे तैयार कर रहा है?

- कौशल विकास: 214 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से 21,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों को ब्लॉकचेन समेत उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया गया है।

- पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिनटेक एंड ब्लॉकचेन: यह 900 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें ब्लॉकचेन, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा और नियामक ढाँचे पर शिक्षा दी जाती है।

- C-DAC द्वारा BLEND कार्यक्रम: ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट (BLEND) एक ऑनलाइन कोर्स है जो इंजीनियरिंग छात्रों एवं पेशेवरों को ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर और उसके वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- फ्यूचरस्किल्स PRIME: यह MeitY द्वारा समर्थित पहल है, जिसका उद्देश्य ब्लॉकचेन सहित 10 उभरती प्रौद्योगिकियों में IT पेशेवरों के कौशल को उन्नत करना है।

निष्कर्ष:

डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) विश्वास-आधारित डिजिटल शासन को बढ़ावा देता है। यह स्वदेशी तकनीक, विनियमन और कौशल को एकीकृत कर भारत को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में अग्रसर है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में विश्वास-आधारित डिजिटल शासन को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) क्या है?

यह ब्लॉकचेन-आधारित सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये भारत का स्वदेशी मंच है, जो सरकारी क्षेत्रों में सुरक्षित, पारदर्शी और मापनीय समाधानों के लिये एकीकृत वास्तुकला प्रदान करता है।

NBF के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं?

इसके चार प्रमुख घटक हैं — विश्वास्य ब्लॉकचेन स्टैक (Vishvasya Blockchain Stack), NBF-Lite, प्रामाणिक (Praamaanik) और राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल (National Blockchain Portal)।

भारत ब्लॉकचेन कौशल कैसे विकसित कर रहा है?

भारत फ्यूचरस्किल्स PRIME, BLEND और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिनटेक एंड ब्लॉकचेन जैसी पहलों के माध्यम से ब्लॉकचेन कौशल को प्रोत्साहित कर रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. ‘‘ब्लॉकचेन तकनीकी’’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- यह एक सार्वजनिक खाता है, जिसका हर कोई निरीक्षक कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता।

- ब्लॉकचेन की संरचना और डिज़ाइन ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टोकरेंसी के विषय में है।

- ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2

(d) केवल 1 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत में, ‘‘पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर’’ (Public Key Infrastructure) पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? (2020)

(a) डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना

(b) खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना

(c) स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना

(d) दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना

उत्तर: (a)

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में आने वाले 'बिटकॉइन्स (Bitcoins)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

- बिटकॉइन्स की खोज-खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है।

- बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति, बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन्स भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है।

- ऑनलाइन अदायगी, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये। (2021)

प्रश्न. क्रिप्टोकरेंसी क्या है? वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? (2021)