राजस्व घाटा अनुदान

प्रिलिम्स के लिये:राजस्व घाटा अनुदान, सहायता अनुदान, वित्त आयोग, भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 275 मेन्स के लिये:केंद्र-राज्य संबंध, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त जारी की है।

विचलन बाद राजस्व घाटा (PDRD):

- परिचय:

- केंद्र सरकार, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करती है।

- अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है, जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है।

- अनुदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से किया जाता है और विभिन्न राज्यों के लिये अलग-अलग राशि निर्धारित की जा सकती है।

- ये अनुदान पूंजी और आवर्ती राशि के रूप में आवश्यक हो सकते हैं।

- केंद्र सरकार, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करती है।

- उद्देश्य:

- इन अनुदानों का उद्देश्य राज्यों को राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं की लागत को पूरा करने या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर में सुधार करने में सक्षम बनाना है।

- अनुदानों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संसाधनों में अंतर-राज्यीय असमानताओं को दूर करना और एक समान राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के रखरखाव एवं विस्तार का समन्वय करना है।

- अनुदान हेतु सिफारिश:

- राज्यों के हस्तांतरण के बाद (केंद्र के विभाज्य कर भाग) राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिये मासिक किश्तों में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किये जाते हैं।

- 15वें वित्त आयोग (FC) ने वित्त वर्ष 2026 में समाप्त होने वाली पाँच साल की अवधि में लगभग 3 ट्रिलियन रुपए की राशि के हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है।

- इस अनुदान को प्राप्त करने के लिये राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण आयोग द्वारा राज्य के राजस्व एवं व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर किया गया था।

- वर्ष 2022-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा PDRD अनुदान के लिये जिन राज्यों की अनुशंसा की गई है, वे हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का संविधान द्वारा संचालन:

- संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान ने करों के वितरण के साथ-साथ गैर-कर राजस्व और ऋण लेने की शक्ति से संबंधित विस्तृत प्रावधान किये हैं, जो राज्यों को संघ द्वारा सहायता अनुदान के प्रावधानों के पूरक हैं।

- भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित प्रावधान हैं।

- कर लगाने की शक्तियाँ: संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य कर शक्तियों को निम्नानुसार विभाजित करता है:

- संसद को संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है, राज्य विधायिका को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है।

- दोनों समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कर लगा सकते हैं, जबकि कराधान की अवशिष्ट शक्ति केवल संसद के पास है।

- कर राजस्व का वितरण:

- अनुच्छेद 268:

- यह संघ द्वारा आरोपित कर के लिये प्रावधान करता है, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है।

- इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक आदि पर स्टांप शुल्क शामिल है।

- अनुच्छेद 269:

- इसमें संघ द्वारा लगाए गए और साथ ही एकत्र किये गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर शामिल हैं।

- इनमें अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर या अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु की खेप पर कर शामिल हैं।

- अनुच्छेद 269-A:

- यह अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर (GST) के करारोपण एवं संग्रह का प्रावधान करता है।

- ऐसे व्यापार के दौरान आपूर्ति पर GST को केंद्र द्वारा आरोपित और संगृहीत किया जाता है।

- लेकिन यह कर केंद्र और राज्यों के मध्य GST परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार से वितरित किया जाता है।

- अनुच्छेद270:

- इसमें संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किये गए कर शामिल हैं लेकिन ये कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जाते हैं।

- इसमें निम्नलिखित को छोड़कर संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क शामिल हैं:

- अनुच्छेद 268, 269 और 269-ए में उल्लिखित शुल्क और कर।

- अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार (यह विशेष रूप से केंद्र को जाता है)।

- विशिष्ट प्रयोजनों के लिये लगाया जाने वाला कोई उपकर।

- अनुच्छेद 268:

- सहायता अनुदान: केंद्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे के अतिरिक्त संविधान केंद्रीय संसाधनों से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। अनुदान दो प्रकार के होते हैं:

- सांविधिक अनुदान (अनुच्छेद 275): यह अनुदान संसद द्वारा भारत की संचित निधि से उन राज्यों को दिया जाता है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। विभिन्न राज्यों को अलग-अलग राशियाँ दी जा सकती हैं।

- विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282): यह केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो।

- इस प्रावधान के तहत केंद्र, राज्यों को अनुदान देता है। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के रूप में जाना जाता है, इसका कारण यह है कि केंद्र इन अनुदानों को देने के लिये बाध्य नहीं है और यह विषय उसके विवेकाधीन होता है।

- इन अनुदानों का दोहरा उद्देश्य है: योजना लक्ष्यों को पूरा करने के लिये राज्य को वित्तीय रूप से मदद करना और केंद्र के लाभ के लिये राष्ट्रीय योजना को लागू करने हेतु राज्य की कार्रवाई को प्रभावित करना तथा राज्य के साथ समन्वय स्थापित करना।

स्रोत: द हिंदू

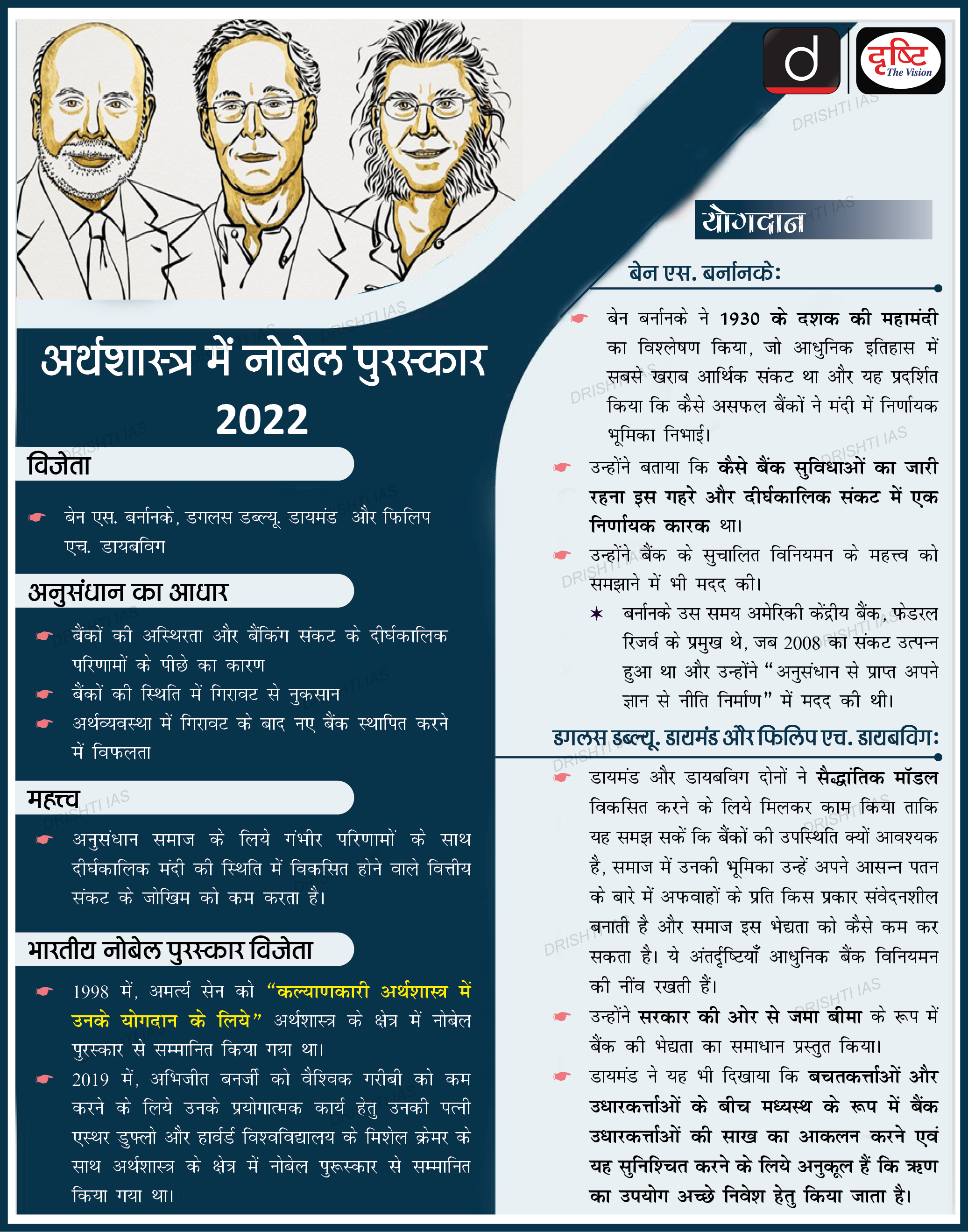

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022

प्रिलिम्स के लिये:नोबेल पुरस्कार 2022, बैंकिंग प्रणाली मेन्स के लिये:नोबेल पुरस्कार 2022, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली का महत्त्व |

चर्चा में क्यों?

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ ने "बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिये" बेन एस. बर्नानके (Ben S. Bernanke), डगलस डब्ल्यू. डायमंड (Douglas W. Diamond) और फिलिप एच. डायबविग (Philip H. Dybvig) को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में वर्ष 2022 का स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।

- अर्थशास्त्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड (David Card) को और दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से इज़रायल-अमेरिकी जोशुआ डी. एंग्रिस्ट (Joshua D. Angrist) तथा डच-अमेरिकी गुइडो डब्ल्यू. इम्बेन्स (Guido W. Imbens) को दिया गया था।

- वर्ष 2022 के लिये साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा और शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

नोट:

अन्य पुरस्कारों के विपरीत अर्थशास्त्र में पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वर्ष 1895 की वसीयत में नहीं, बल्कि उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा की गई थी, इसका पहला विजेता वर्ष 1969 में चुना गया था।

बैंकिंग प्रणाली में इन पुरस्कार विजेताओं का योगदान:

- बेन एस॰ बर्नानके:

- बेन बर्नानके ने 1930 के दशक की महामंदी का विश्लेषण किया, जो आधुनिक इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट था।

- सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से बर्नानके ने दर्शाया कि किस प्रकार असफल बैंकों ने 1930 के दशक के वैश्विक अवसाद की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभाई।

- उन्होंने बताया कि कैसे बैंक सुविधाओं का जारी रहना इस गहरे और दीर्घकालिक संकट में एक निर्णायक कारक था।

- उन्होंने बैंक के सुचालित विनियमन के महत्त्व को समझाने में भी मदद की।

- बर्नानके उस समय अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिज़र्व के प्रमुख थे, जब 2008 का संकट उत्पन्न हुआ था और उन्होंने “अनुसंधान से प्राप्त अपने ज्ञान से नीति निर्माण” में मदद की थी।

- डगलस डब्ल्यू. डायमंड और फिलिप एच. डायबविग:

- डायमंड और डायबविग दोनों ने सैद्धांतिक मॉडल विकसित करने के लिये मिलकर काम किया ताकि यह समझ सकें कि बैंकों की उपस्थिति क्यों आवश्यक है, समाज में उनकी भूमिका उन्हें अपने आसन्न पतन के बारे में अफवाहों के प्रति किस प्रकार संवेदनशील बनाती है, और समाज इस भेद्यता को कैसे कम कर सकता है। ये अंतर्दृष्टियाँ आधुनिक बैंक विनियमन की नींव रखती हैं।

- उन्होंने सरकार की ओर से जमा बीमा के रूप में बैंक की भेद्यता का समाधान प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, जब जमाकर्त्ताओं को पता चलता है कि राज्य ने उनके पैसे की गारंटी दी है, तो उन्हें बैंक के बारे में अफवाहें शुरू होते ही बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है।

- डायमंड ने यह भी दिखाया कि कैसे बैंक सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। बचतकर्त्ताओं और उधारकर्त्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में बैंक उधारकर्त्ताओं की साख का आकलन करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिये अनुकूल हैं कि ऋण का उपयोग अच्छे निवेश हेतु किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. महा आर्थिक मंदी को रोकने के लिये किन नीतिगत साधनों को अपनाया गया था? (मुख्य परीक्षा, 2013) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष

प्रिलिम्स के लिये:कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष, उत्तर कोरिया का मिसाइल प्रक्षेपण, 38वाँ समानांतर, कोरियाई युद्धविराम समझौता, NPT, THAAD मेन्स के लिये:कोरियाई युद्ध, शीतयुद्ध, वर्ष 2003 की अप्रसार संधि (NPT), THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अपनी सीमा के पास 12 युद्धक विमान उड़ाए, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया को भी अपने 30 सैन्य विमानों को उतारना पड़ा।

- कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों ने दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को इसके जवाब में संयुक्त अभ्यास करने के लिये प्रेरित किया है।

कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष:

- उत्पत्ति:

- इस संघर्ष की जड़ें वर्ष 1910-1945 के बीच जापान द्वारा कोरिया के अधिग्रहण में निहित हैं।

- जब जापान द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजित हुआ तब मित्र देशों की सेनाएँ याल्टा सम्मेलन (1945) में "कोरिया पर चार-शक्ति ट्रस्टीशिप" स्थापित करने के लिये सहमत हुईं।

- हालाँकि USSR (सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ) ने कोरिया पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण कर लिया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन रहा।

- दोनों क्षेत्रों का विभाजन 38वें समानांतर के अनुरूप था, जो अभी भी दो कोरियाई देशों को विभाजित करने वाली आधिकारिक सीमा बनी हुई है।

- वर्ष 1948 में, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) की स्थापना की गई थी।

- जैसा कि दोनों ने क्षेत्रीय और वैचारिक रूप से अपनी पहुँच बढ़ाने की कोशिश की, तदनरूप दोनों देशों के बीच कोरियाई संघर्ष उभरा।

- कोरियाई युद्ध:

- उत्तर कोरिया ने USSR के समर्थन से 25 जून, 1950 को दक्षिण कोरिया पर हमला किया और अंततः उसके अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया।

- बदले में अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र बल ने जवाबी कार्रवाई की।

- वर्ष 1951 में डगलस मैकआर्थर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने 38वीं समानांतर रेखा को पार किया और उत्तर कोरिया के समर्थन से चीन में प्रवेश के अपने प्रयासों गति दी।

- बाद में वर्ष 1951 में अमेरिका को आगे बढ़ने से रोकने के लिये शांति वार्ता शुरू हुई।

- भारत सभी प्रमुख हितधारकों अमेरिका, यूएसएसआर और चीन को शामिल करके कोरियाई प्रायद्वीप में शांति वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल रहा।

- वर्ष 1952 में कोरिया पर भारतीय प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र (UN) में अपनाया गया था।

- 27 जुलाई, 1953 को संयुक्त राष्ट्र कमान, कोरियाई पीपुल्स आर्मी और चीनी पीपुल्स वालंटियर आर्मी के मध्य कोरियाई युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- इसने शांति संधि के बिना एक आधिकारिक युद्धविराम का नेतृत्व किया।, इस प्रकार युद्ध आधिकारिक तौर पर कभी समाप्त नहीं हुआ।

- इसने ‘कोरियाई असैन्यीकृत ज़ोन’ (DMZ) की स्थापना का भी नेतृत्व किया जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बफर ज़ोन के रूप में कोरियाई प्रायद्वीप में भूमि की एक पट्टी है।

- दिसंबर 1991 में उत्तर और दक्षिण कोरिया ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें आक्रामकता से बचने के लिये सहमति व्यक्त की गई थी।

- उत्तर कोरिया ने USSR के समर्थन से 25 जून, 1950 को दक्षिण कोरिया पर हमला किया और अंततः उसके अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया।

अमेरिका-नॉर्थ कोरिया संघर्ष:

- शीत युद्ध के दौर में (कथित रूप से रूस और चीन के समर्थन से) उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम में तेज़ी लाया और परमाणु क्षमता विकसित की।

- उत्तर कोरिया वर्ष 2003 में अप्रसार संधि (एनपीटी) से हट गया और बाद में वर्तमान नेता किम जोंग-उन के तहत उसने परमाणु मिसाइल परीक्षण में वृद्धि की।

- इसके जवाब में अमेरिका ने मार्च 2017 में दक्षिण कोरिया में THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) को तैनात किया।

- उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ क्षेत्रीय संघर्ष अमेरिका तथा उत्तर कोरिया के बीच की तकरार में तब्दील हो गया।

- उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारने के राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं।

उत्तर कोरिया द्वारा आक्रामकता की हालिया कार्यवाही:

- हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने परमाणु भंडार को बढ़ाकर अपने परमाणु कार्यक्रम को गति दी है और अप्रसार संधि (NPT) से खुद को बाहर कर लिया है तथा कई बार परमाणु परीक्षण किया है।

- उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल दुस्साहस का मुकाबला करने के लिये अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) तैनात किया है।

- उत्तर कोरिया ने हाल ही में केसोंग में अंतर-कोरियाई संपर्क कार्यालय को ध्वस्त कर दिया, जिसे वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। औपचारिक राजनयिक संबंधों की अनुपस्थिति में इस कार्यालय ने एक वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य किया और दोनों देशों के लिये एक सीधा संचार चैनल प्रदान किया।

- हाल ही में वर्ष 2022 में उत्तर कोरिया ने रिकॉर्ड संख्या में मिसाइल परीक्षण किये।

- इसने अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर तथा वर्ष 2017 के बाद अपना पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट करके तनाव को और बढ़ा दिया है।

कोरियाई संघर्ष में भारत की स्थिति:

- भारत की स्थिति:

- भारत लगातार उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों का विरोध करता रहा है। हालाँकि इसने प्रतिबंधों को लेकर तटस्थ रुख बनाए रखा है।

- इससे पहले कोरियाई युद्ध (1950-53) के दौरान, भारत ने दोनों युद्धरत पक्षों के मध्य हस्ताक्षरित संघर्ष विराम समझौते में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी।

- उत्तर और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंध:

- मई 2015 में दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में बदला गया था।

- दक्षिण कोरिया की दक्षिणी नीति में भारत की एक प्रमुख भूमिका है, जिसके तहत देश अपने वर्तमान क्षेत्र से परे संबंधों का विस्तार करना चाहता है।

- इसी तरह दक्षिण कोरिया ‘भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में एक प्रमुख भागीदार है, जिसके तहत भारत का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है।

- भारत के 47 वर्षों से अधिक समय से उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक संबंध हैं, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की विरासत को दर्शाता है।

- मई 2015 में दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में बदला गया था।

आगे की राह

- कोविड के बाद के भू-राजनीतिक क्रम में बड़े बदलाव और वैश्विक आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साथ, उत्तर कोरिया अपनी पहले से ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा, विशेषकर जब देश महामारी की चपेट में हो।

- इसके अलावा कुछ मुद्दों पर, उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और कोरियाई प्रायद्वीप पर अन्य हितधारकों के मध्य पुनः वार्त्ता की शुरुआत हो सकती है।

- इससे भारत कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिये तैयार होगा।

- उत्तर कोरियाई नेतृत्व के साथ भारत की भागीदारी जारी रखने से इन संभावित स्थितियों में लाभ प्राप्त हो सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. कभी-कभी चर्चा में रहने वाला "टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD)" क्या होता है? (2018) (a) एक इज़रायली रडार प्रणाली उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. शीत युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के आर्थिक और रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिये। (2016) |

स्रोत: द हिंदू

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), विदेशी मुद्रा भंडार, FPI, विशेष आहरण अधिकार। मेन्स के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी मुद्रा भंडार का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, पिछले 13 महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 110 बिलियन अमेरिकी डाॅलर की गिरावट आई है।

विदेशी मुद्रा भंडार:

- परिचय: विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बाॅण्ड, ट्रेज़री बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं।

- अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है।

- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ

- स्वर्ण भंडार

- विशेष आहरण अधिकार (SDR)

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास रिज़र्व ट्रेंच

- विदेशी मुद्रा भंडार का महत्त्व:

- मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन हेतु निर्मित नीतियों के प्रति समर्थन व विश्वास बनाए रखना।

- यह राष्ट्रीय या संघ की मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है।

- संकट के समय या जब उधार लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो संकट के समाधान के लिये विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाहरी प्रभाव को सीमित करती है।

विशेष आहरण अधिकार (SDRs):

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था।

- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। बल्कि यह IMF के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिये SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

- SDR के मूल्य की गणना ‘बास्केट ऑफ करेंसी’ में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड।

- SDRs या SDRi पर ब्याज दर सदस्यों को उनके SDR होल्डिंग्स पर दिया जाने वाला ब्याज़ है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण:

- वर्तमान परिदृश्य:

- सितंबर 2021 के बाद से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है, जहाँ यह 642.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था।

- यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारतीय रुपया एक स्वतंत्र रूप से फ्लोटिंग मुद्रा है और इसकी विनिमय दर बाज़ार द्वारा निर्धारित होती है। RBI की कोई निश्चित विनिमय दर नहीं है।

- इस भारी गिरावट के बावजूद भारत की स्थिति कई आरक्षित मुद्राओं, उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं और इसके एशियाई समकक्षों की तुलना में काफी बेहतर रहा है।

- सितंबर 2021 के बाद से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है, जहाँ यह 642.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था।

- विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण:

- रुपए का समर्थन: वैश्विक विकास के कारण प्रमुख रूप से दबाव के मध्य केंद्रीय बैंक रुपए का समर्थन करने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर का विक्रय कर रहा है।

- रुपए की मुक्त गिरावट को रोकने और बाज़ार में अस्थिरता को कम करने के लिये हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

- अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की आक्रामक नीति:

- पूंजी बहिर्वाह: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (foreign portfolio investors-FPIs) द्वारा पूंजी बहिर्वाह के रूप में अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने मौद्रिक नीति को सख्त करने और ब्याज दरों में वृद्धि की शुरूआत की।

- FPIs ने भारतीय बाज़ारों से हटना शुरू कर दिया है। ये FPIs वित्तीय और आईटी सेवाओं के विक्रेता तथा दूरसंचार एवं पूंजीगत वस्तुओं के खरीदार थे।

- मूल्यांकन हानि: मूल्यांकन हानि, प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत में वृद्धि और सोने की कीमतों में गिरावट ने भी विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी में भूमिका निभाई।

- चालू वित्त वर्ष के दौरान भंडार में लगभग 67% गिरावट, अमेरिकी डॉलर की बढ़त और उच्च अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल से उत्पन्न मूल्यांकन परिवर्तनों के कारण थी।

- पूंजी बहिर्वाह: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (foreign portfolio investors-FPIs) द्वारा पूंजी बहिर्वाह के रूप में अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने मौद्रिक नीति को सख्त करने और ब्याज दरों में वृद्धि की शुरूआत की।

- रुपए का समर्थन: वैश्विक विकास के कारण प्रमुख रूप से दबाव के मध्य केंद्रीय बैंक रुपए का समर्थन करने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर का विक्रय कर रहा है।

विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले कारक:

मुद्रास्फीति दर: बाज़ार मुद्रास्फीति में परिवर्तन मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण के लिये दूसरे देश की तुलना में कम मुद्रास्फीति दर वाले देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि देखी जाती है।

- भुगतान संतुलन: इसमें निर्यात, आयात, ऋण आदि सहित कुल लेन-देन शामिल हैं।

उत्पादों के आयात पर अपने विदेशी मुद्रा कोअधिक खर्च करने के कारण चालू खाते में घाटा, निर्यात की बिक्री से होने वाली आय से मूल्यह्रास का कारण बनता है और यह किसी देश की घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को बढ़ावा देता है।

सरकारी ऋण: सरकारी ऋण केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला ऋण है। बड़े सरकारी कर्ज वाले देश में विदेशी पूंजी प्राप्त करने की संभावना कम होती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।

इस मामले में,विदेशी निवेशक अपने बॅाण्ड की विक्री खुले बाज़ार में करेंगे, यदि बाज़ार किसी निश्चित देश के भीतर सरकारी ऋण का अनुमान लगाता है। परिणामतः इसकी विनिमय दर के मूल्य में कमी आएगी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भुगतान सन्तुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे/किनसे चालू खाता बनता है? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) व्याख्या:

मेन्स:प्रश्न.भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध कीजिये। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों और वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफडीआई बढ़ाने के लिये उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का सुझाव दीजिये। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

वानिकी रिपोर्ट में जैवविविधता: FAO

प्रिलिम्स के लिये:खाद्य और कृषि संगठन, भारत राज्य वन रिपोर्ट, 2021, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैवविविधता अधिनियम 2002 मेन्स के लिये:वन संरक्षण और उसका महत्त्व, वन संसाधन |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी "वानिकी रिपोर्ट में जैवविविधता को प्रमुखता” (Mainstreaming Biodiversity in Forestry Report) के अनुसार, 'उत्पादक वनों' में जैवविविधता को एकीकृत करना सर्वोपरि है।

- जैवविविधता को मुख्यधारा में लाना प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत् उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख सार्वजनिक एवं निजी अभिकर्त्ताओं की नीतियों, रणनीतियों तथा विधियों में जैवविविधता के विचारों को लागू करने की प्रक्रिया है।

जैवविविधता को मुख्यधारा में लाने हेतु चुनौतियाँ:

- वनों की कटाई: वनों की कटाई प्रतिवर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर (मुख्य रूप से कृषि विस्तार के लिये खासकर कम आय वाले उष्णकटिबंधीय देशों में) की खतरनाक दर से जारी है।

- अवैध वन गतिविधियाँ: अवैध लकड़ी की कटाई का अनुमान वैश्विक लकड़ी उत्पादन का 15-30% है।

- निम्न संरक्षण प्रोफाइल: संरक्षित क्षेत्रों के बाहर संरक्षण की निम्न प्रोफ़ाइल।

- अपर्याप्त क्षमता: विकासशील देश वन और जैवविविधता नियमों को लागू करने के लिये संघर्ष करते हैं।

- सहभागिता की कमी: स्वदेशी लोगों और स्थानीय सामुदायिक भागीदारी की कमी।

- कमज़ोर शासन: कमज़ोर शासन और कानून प्रवर्तन संरक्षित क्षेत्रों में जैवविविधता संरक्षण की सबसे बड़ी बाधा हैं।

वन संरक्षण का महत्त्व:

- आर्थिक लाभ के लिये प्रबंधित वन जैवविविधता संरक्षण हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- वन पूरी भूमि सतह के 31% पर फैले हुए हैं, ये अनुमातः 296 गीगाटन कार्बन को संग्रहीत करते हैं और दुनिया के अधिकांश स्थलीय जीवों को आवास प्रदान करते हैं।

- दुनिया के जंगल लगभग 80% उभयचर प्रजातियों, 75% पक्षी प्रजातियों और 68% स्तनपायी प्रजातियों के लिये आवास प्रदान करते हैं। इसके अलावा सभी संवहनी पौधों का लगभग 60% उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है।

- जैवविविधता को बनाए रखने में वनों की भूमिका स्पष्ट रूप से वनों के लिये संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017-2030 द्वारा मान्यता प्राप्त है।

- वर्ष 2019 में FAO ने कृषि क्षेत्रों में जैवविविधता को मुख्यधारा में लाने की रणनीति अपनाई।

भारत में वन और जैवविविधता संरक्षण की स्थिति:

- वन और वृक्ष आवरण:

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, कुल वन और वृक्ष आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, यह वर्ष 2019 के 21.67% से अधिक है।

- उच्चतम वन क्षेत्र/आच्छादन वाले राज्य: मध्य प्रदेश > अरुणाचल प्रदेश > छत्तीसगढ़ > ओडिशा > महाराष्ट्र।

- संवैधानिक प्रावधान:

- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से शिक्षा, बाट और माप तथा न्याय प्रशासन के साथ वन एवं जंगली जानवरों व पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।

- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48 A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं देश के वनों व वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

- संविधान के अनुच्छेद 51 A (g) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य होगा।

भारत के वन और जैवविविधता को नियंत्रित करने वाली नीतियाँ:

- भारतीय वन अधिनियम, 1952

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980

- राष्ट्रीय वन नीति, 1988

- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

- जैव विविधता अधिनियम, 2002

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

- वन (संरक्षण) नियम, 2022

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- प्राकृतिक वनों को एक विशिष्ट वन वृक्षारोपण में बदलने से रोकना।

- लाभों के समान बँटवारे को बढ़ाने पर बल देने के साथ स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के वन अधिकार को मान्यता देना।

- पौधों और वन्यजीवों के ओवरहार्वेस्टिंग को नियंत्रित करने के लिये हार्वेस्टिंग प्रजातियों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना।

- अन्य भूमि उपयोग क्षेत्रों में जैवविविधता को मुख्यधारा में लाते हुए एक बहुक्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाना।

- जैवविविधता लाभों को बढ़ावा देने और ज्ञान एवं क्षमता विकास में निवेश करने के लिये कम उत्पादन हेतु मुआवज़े जैसे आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना।

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिबद्धताओं का लाभ उठाने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी में संलग्न होने जैसे बाज़ार-आधारित उपकरणों को सुविधाजनक बनाना।

- जैवविविधता संरक्षण को बढ़ाने के लिये बहाली (Restoration) पर वैश्विक गति का लाभ उठाना।

आगे की राह

- वन क्षेत्र में जैवविविधता को मुख्यधारा में लाने के लिये एकीकृत बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हैं।

- वानिकी में जैवविविधता को मुख्यधारा में लाने में वन नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और निवेशों को प्राथमिकता देना शामिल है जिनका पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों व आनुवंशिक स्तरों पर जैवविविधता का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बलों की मौतें

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ब्लू हेलमेट मेन्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल और इससे संबंधित मुद्दे, जैसे शांतिरक्षक बल के सैनिकों की मौत की संख्या में वृद्धि |

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बलों (UNPKF) में सीधे-सीधे हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।

- उन्होंने बेहतर प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और उपकरणों की नितांत आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला।

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल:

- विषय:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1948 में मध्य-पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को मंज़ूरी दिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल की स्थापना की गई।

- इसका आरंभ 1948 में किया गया था और इसने अपने पहले ही मिशन, 1948 में हुए अरब-इज़राइल युद्ध के दौरान युद्धविराम का पालन करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

- संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल युद्ध से शांति की ओर संक्रमण पर बातचीत करने में राष्ट्रों की सहायता करती है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित कई मिशनों को अंजाम देने के लिये यह दुनिया भर के सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है और उन्हें नागरिक शांतिरक्षकों के साथ जोड़ता है।

- संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है।

- 2022 के लिये थीम: लोग, शांति, प्रगति: साझेदारी की शक्ति।

भारत और संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल (UNPKF):

- भारत उन राष्ट्रों में शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैनिक भेजते हैं।

- उदाहरण: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (MONUSCO) में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में भारत दूसरा सबसे बड़ा सैन्य और पाँचवा सबसे बड़ा पुलिस योगदान देने वाला देश है।

- वर्ष 1948 से अब तक 2,60,000 से अधिक भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र के 49 शांति अभियानों में सेवा दी है।

- वर्ष 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बन गया।

- पिछले छह दशकों में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में 179 भारतीय सैनिक मारे गए हैं।

- यह "ब्लू हेलमेट" में किसी भी राष्ट्र के सैनिकों की मृत्यु का सबसे बड़ा आँकड़ा है।

- ब्लू हेलमेट संयुक्त राष्ट्र के सैन्यकर्मी हैं जो "स्थिरता, सुरक्षा और शांति प्रक्रियाओं" को बढ़ावा देने के लिये संयुक्त राष्ट्र पुलिस और नागरिक सहयोगियों के साथ कार्य करते हैं।

मृत्यु के संभावित कारण:

- जिस माहौल में शांति अभियान चल रहे हैं, वह राजनीतिक और सुरक्षा दोनों दृष्टि से बिगड़ता जा रहा है।

- कई ऑपरेशन, विशेष रूप से अफ्रीका में बड़े ऑपरेशन, आपराधिक या आतंकवादी संगठन के खिलाफ सैनिकों को शामिल करते हैं जो शांति और स्थिरता पर उथल-पुथल पसंद करते हैं।

मौतों पर नियंत्रण:

- शांति रक्षा अभियानों में भौगोलिक संतुलन और समानता बनाए रखी जानी चाहिये।

- पुलिस और शांति सेना प्रदान करने वाले देशों के भौगोलिक विविधीकरण को बढ़ाने के लिये अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

- भारत ने दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के समक्ष आने वाली सुरक्षा और परिचालन चुनौतियों से निपटने के लिये 10 सूत्री फॉर्मूला पेश किया है।

- अभियानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये शांति सेना के नेतृत्व को आत्मविश्वास का निर्माण करना चाहिये तथा मेज़बान राज्य के साथ कुशल सहयोग सुनिश्चित करना चाहिये।

- शांति अभियानों में भाग लेने वाले देशों द्वारा एजेंडा तय होना चाहिये न कि सुरक्षा परिषद द्वारा।

- उनकी सीमाओं की गहन समझ के साथ, शांति अभियानों को सतर्कता से तैनात किया जाना चाहिये।

- स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य जो पर्याप्त संसाधनों द्वारा समर्थित हो।

- शांतिरक्षकों के खिलाफ अत्याचार के लिये ज़िम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने हेतु हर संभव प्रयास किये जाने चाहिये।

- हिंसक संघर्षों को समाप्त करने और बाहरी खतरों के खिलाफ वैश्विक सुरक्षा के निर्माण के लिये यह आवश्यक है।

- शांति अभियानों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने से सुरक्षा मुद्दों को दूर करने में मदद मिल सकती है।

- मिशन का मूल्यांकन करते समय सैन्य, नागरिक और मिशन नेतृत्व सभी पर विचार किया जाना चाहिये।

- शांति स्थापना के लिये शुरू से ही "निकास रणनीति" पर विचार किया जाना चाहिये।

- लोगों को उनकी धरती पर काम करने वाले गैर-राज्य समूहों से बचाने का प्राथमिक कर्तव्य मेज़बान सरकार का होगा।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सतत् विकास लक्ष्य मेन्स के लिये:बच्चों से संबंधित मुद्दे, महिलाओं से संबंद्ध मुद्दे |

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष 11 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- इतिहास में पहली बार वर्ष 1995 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ने लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिये एक कार्ययोजना का प्रस्ताव रखा।

- वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने हेतु संकल्प 66/170 को अपनाया।

- वर्ष 2022 की थीम: 'हमारा समय अभी है - हमारे अधिकार, हमारा भविष्य' (Our Time is now- our rights, our Future)।

- महत्त्व:

- यह दिन लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिये मनाया जाता है।

- यह दिवस लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और लड़कियों के सशक्तीकरण एवं उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है।

- साथ ही यह महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता समेत 17 सतत् विकास लक्ष्यों का अभिन्न अंग है।

- लैंगिक समानता की उपलब्धि सतत् विकास एजेंडा में निर्धारित 17 सतत् विकास लक्ष्यों में पाँचवा है।

- सभी लक्ष्यों में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को सुनिश्चित करके ही न्याय, समावेश, आर्थिक विकास एवं एक स्थायी वातावरण प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में बालिकाओं की स्थिति:

- परिचय:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट "भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021" के अनुसार:

- कोविड से संबंधित प्रतिबंध के कारण वर्ष 2020 में गिरावट के बाद बच्चों के खिलाफ अपराध महामारी पूर्व के स्तर को पार कर गया।

- वर्ष 2021 में 1.49 लाख ऐसे मामले दर्ज किये गए जो वर्ष 2019 के 1.48 लाख से अधिक हैं।

- NCRB द्वारा प्रकाशित आँकड़े भारत के पूर्वी राज्यों के मामले में विशेष रूप से गंभीर हैं:

- सिक्किम में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की दर सबसे अधिक है, इसके बाद केरल, मेघालय, हरियाणा और मिज़ोरम का स्थान है।

- पश्चिम बंगाल और ओडिशा शीर्ष पाँच राज्यों (महाराष्ट्र, एमपी और यूपी के साथ) में शामिल हैं, जो देश भर में बच्चों के खिलाफ किये गए कुल अपराधों का 47.1% है।

- वर्ष 2021 में अकेले पश्चिम बंगाल में बच्चों के खिलाफ अपराध के 9,523 मामले दर्ज किये गए।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट "भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021" के अनुसार:

- बालिकाओं से संबंधित मुद्दे:

- कन्या बाल हत्या और भ्रूण हत्या:

- भारत में कन्या भ्रूण हत्या की दर विश्व भर में कन्या भ्रूण हत्या की उच्चतम दरों में से एक है।

- कन्या भ्रूण हत्या का कारण पुत्र को वरीयता देना, दहेज प्रथा और उत्तराधिकारी की पितृवंशीय आवश्यकता है।

- वर्ष 2011 की जनगणना में 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात (914) दर्ज किया गया है, जिसमें 3 मिलियन लापता लड़कियाँ शामिल थीं। इनकी संख्या वर्ष 2001 के 78.8 मिलियन की तुलना में वर्ष 2011 में 75.8 मिलियन हो गई।

- बाल विवाह:

- प्रत्येक वर्ष भारत में कम-से-कम 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है, जिसके चलते भारत में बाल वधुओं की संख्या विश्वभर में सबसे अधिक (वैश्विक रूप से कुल संख्या का एक-तिहाई) है। वर्तमान में 15-19 आयु वर्ग की लगभग 16% किशोरियों की शादी हो चुकी है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 5 के अनुसार, बाल विवाह में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2015-16 के 27% से घटकर वर्ष 2019-20 में 23% हो गई है।

- शिक्षा:

- लड़कियाँ घर के कामों में अधिक व्यस्त रहती हैं और कम उम्र में ही स्कूल छोड़ देती हैं।

- इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की तुलना में स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की शादी होने की संभावना 3.4 गुना अधिक होती है या उनकी शादी पहले तय हो चुकी होती है।

- लड़कियाँ घर के कामों में अधिक व्यस्त रहती हैं और कम उम्र में ही स्कूल छोड़ देती हैं।

- स्वास्थ्य और मृत्यु दर:

- भारत में लड़कियों को अपने घरों के अंदर और बाहर अपने समाज में ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में असमानता का अर्थ है लड़कियों के लिये असमान अवसर।

- भारत में पाँच साल से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की तुलना में 8.3 फीसदी अधिक है। विश्व स्तर पर यह लड़कों के लिये 14% अधिक है।

- कन्या बाल हत्या और भ्रूण हत्या:

- सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- बेटी बचाओ बेटी पढाओ: इसे वर्ष 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात और कम होते बाल लिंगानुपात (वर्ष 2011 में प्रत्येक 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

- सुकन्या समृद्धि योजना: बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2015 में यह योजना शुरू की गई। यह माता-पिता को लड़कियों के भविष्य के अध्ययन और विवाह पर होने वाले खर्च के लिये निवेश करने तथा धन एकत्रित करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

- सीबीएसई उड़ान योजना: यह योजना सीबीएसई द्वारा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन और स्कूली शिक्षा एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के बीच शैक्षिक अंतराल को दूर करने के लिये शुरू की गई एक परियोजना है।

- माध्यमिक शिक्षा के लिये लड़कियों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE): यह वर्ष 2008 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर 14-18 आयु वर्ग में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से ऐसी लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये जिन्होंने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।

- किशोरियों हेतु योजना: सरकार किशोर लड़कियों हेतु योजना भी लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य किशोरियों (AG) को सुविधा प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बन सकें।

आगे की राह

- बाल संरक्षण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:

- देश की बाल संरक्षण प्रणाली को मज़बूत करने और पुलिस, न्यायिक एवं कानूनी प्रणालियों को अधिक सक्रिय बनाने के लिये तत्काल उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

- समुदाय आधारित बाल संरक्षण तंत्र:

- बच्चों से संबंधित अपराधों में दोषसिद्धि दर कम होती है और लंबितता दर ज़्यादा होती है, इसलिये समुदाय-आधारित बाल संरक्षण तंत्र को बढ़ावा देना, जैसे कि ग्राम-स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

- सामाजिक जागरूकता बढ़ाना:

- स्कूली शिक्षा में लैंगिक मुद्दों पर संवेदीकरण को शामिल करके पितृसत्तात्मक सामाजिक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022

प्रिलिम्स के लिये:विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, कोविड -19, मानसिक स्वास्थ्य के लिये भारतीय पहल, मनोदर्पण, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 मेन्स के लिये:मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा |

चर्चा में क्यों?

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्तूबर) के अवसर पर लैंसेट ने “एंडिंग स्टिग्मा एंड डीस्क्रिमिनेसन इन मेंटल हेल्थ” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिये शख्त कार्रवाई का आह्वान किया।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की व्यापकता:

- विश्व स्तर पर लगभग एक अरब लोग मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के साथ रह रहे हैं।

- 10-19 वर्ष के आयु वर्ग में सात में से एक मानसिक स्थिति से पीड़ित है।

- ये लोग स्थिति के प्रभाव और कलंक एवं भेदभाव के हानिकारक सामाजिक परिणामों के दोहरे खतरे का अनुभव करते हैं।

- कोविड -19 महामारी ने दुनिया भर में तत्काल मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को उज़ागर करने में मदद की।

- महामारी के पहले वर्ष में अवसाद और तनाव के प्रसार में अनुमानित 25% की वृद्धि हुई थी।

- प्रभाव:

- मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के साथ रहने वाले 90% लोग कलंक और भेदभाव की वजह से नकारात्मक रूप से प्रभावित महसूस करते हैं।

- स्टिग्मा "मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोगों के सामाजिक बहिष्कार और अक्षमता का कारण बन सकता है, जिससे भेदभाव एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में समस्याएँ, रोज़गार हासिल करने में चुनौतियाँ तथा स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की संभावना बढ़ जाती है जिससे जल्दी मृत्यु हो सकती है।

- भारतीय परिदृश्य:

- यद्यपि भारत में स्टिग्मा/कलंक में धीरे-धीरे कमी आ रही है, फिर भी यह एक वास्तविक और वर्तमान समस्या बनी हुई है।

- गंभीर मानसिक विकार के निदान वाली महिलाएँ और उनके परिवार के सदस्यों को अधिक कलंक का सामना करना पड़ता है जो विवाह तथा रोज़गार व सामाजिक समावेशन को रोकता है।

- भारतीय मीडिया, विशेष रूप से टेलीविज़न धारावाहिकों जैसे दृश्य मीडिया मानसिक बीमारी को नकारात्मक रूप से चित्रित करना जारी रखते हैं।

- सुझाव:

- मानसिक स्वास्थ्य के कलंक और भेदभाव को खत्म करने के लिये मिलकर काम करने हेतु सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एवं मीडिया संगठनों के साथ-साथ अनुभव वाले लोगों के सक्रिय योगदान के साथ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिये।

- नियोक्ता को मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोगों के लिये शैक्षिक अवसरों, कार्य भागीदारी और काम पर वापसी कार्यक्रमों तक पूर्ण पहुँच को बढ़ावा देना तथा मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की समझ में सुधार के लिये स्कूल पाठ्यक्रम में छात्रों के लिये सत्र आयोजित होने चाहिये।

- स्टिग्मा को कम करने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिये मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के अनुभव वाले लोगों को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने की आवश्यकता है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस:

- विषय:

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्तूबर को दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिये मनाया जाता है।

- पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्तूबर, 1992 को मनाया गया था।

- इस दिवस की शुरुआत तत्कालीन उप महासचिव रिचर्ड हंटर ने वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की वार्षिक गतिविधि के रूप में की थी।

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्तूबर को दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिये मनाया जाता है।

- वर्ष 2022 की थीम:

- वैश्विक स्तर पर सभी के लिये मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाना।

मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:

- मानसिक विकारों के भारी दबाव और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिये सरकार वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) चला रही है।

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017:

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (MHCA) 2017 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 2018 में लागू हुआ, जिसे भारत ने 2007 में अनुमोदित किया था।

- किरण हेल्पलाइन:

- यह प्रारंभिक स्क्रीनिंग, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने आदि के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है।

- मनोदर्पण:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) (अब शिक्षा मंत्रालय) ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को कोविड-19 के समय में उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है।

- मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य वृद्धि प्रणाली (मानस):

- वर्ष 2021 में भारत सरकार ने विभिन्न आयु समूहों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्थिति वृद्धि प्रणाली (मानस) मोबाइल एप लॉन्च किया।

आगे की राह

- भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति सरकार द्वारा सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप और संसाधन आवंटन की मांग करती है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कलंक को कम करने के लिये हमें समुदाय/समाज को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के उपायों की आवश्यकता है।

- भारत को मानसिक स्वास्थ्य एवं इसके संबद्ध मुद्दों के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिये निरंतर वित्त की आवश्यकता है।

- स्वच्छ मनसिकता जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिये प्रेरित करना समय की मांग है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. आपके लिये इस उद्धरण का क्या अर्थ है-"हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं करते।" - दलाई लामा (2021) |