भारत का संघीय ढाँचा और जम्मू-कश्मीर राज्य

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ज़हूर अहमद भट बनाम जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश मामले में जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देने पर केंद्र से विस्तृत प्रतिक्रिया मांगी है।

- तर्क दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देने में विलंब करना नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और संविधान की मूल संरचना का हिस्सा होने वाले संघवाद को कमज़ोर करता है।

भारत में राज्य कैसे बनाए जाते हैं?

- प्रवेश (Admission): यदि किसी क्षेत्र में संगठित राजनीतिक इकाई हो, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के मार्गदर्शन में भारत में शामिल किया जा सकता है।

- उदाहरण: जम्मू-कश्मीर का वर्ष 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से भारत में विलय।

- स्थापना (Establishment): अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिग्रहित क्षेत्र को राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। उदाहरण: गोवा और सिक्किम।

- निर्माण/पुनर्गठन (Formation/Reorganisation): संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मौजूदा राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है। यह संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है, जिसमें क्षेत्रों को अलग करना या मिलाना, राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या घटाना तथा राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव करना शामिल है। उदाहरण: आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण।

- सीमाएँ (Limitation): जबकि केंद्र किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकता है, इसे केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करना भारत के संविधान में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। यह संघवाद के सिद्धांत के अनुसार जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- लेकिन कुछ ऐसे विचार हैं जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की संभावना को जन्म दिया।

केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के निर्माण हेतु विचार

- संवैधानिक ढाँचा:

- अनुच्छेद 1: भारत को ‘राज्यों के संघ’ के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को भी शामिल किया गया है।

- 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) की धारा 6: केंद्र शासित प्रदेशों की संकल्पना को संस्थागत स्वरूप दिया।

अन्य विचार

- राजनीतिक और प्रशासनिक: संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्यक्ष शासन (दिल्ली, चंडीगढ़)।

- सांस्कृतिक: विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण (पुदुचेरी)।

- रणनीतिक: रणनीतिक स्थानों में सुरक्षा (अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप)।

- विकासात्मक: राज्य बनने से पहले पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में लक्षित विकास (मिज़ोरम, त्रिपुरा)।

भारत का संघीय ढाँचा क्या है और इसका जम्मू-कश्मीर राज्य पर क्या प्रभाव है?

- भारत का संघीय ढाँचा: भारत राज्यों का संघ है, अविभाज्य और इसमें अलग होने का कोई अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 1)।

- संविधान में ‘फेडरेशन’ के बजाय ‘यूनियन’ शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि एकात्मक और संघीय स्वरूप के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

- संघवाद यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का न्यायसंगत वितरण हो और राज्यों का प्रतिनिधित्व संघीय स्तर पर हो।

- राज्यसभा, एक स्थायी सदन होने के नाते, संघीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और संघीय हितों की रक्षा करती है।

- संघवाद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।

- जम्मू-कश्मीर का संदर्भ: वर्ष 2019 का जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (Jammu and Kashmir Reorganisation Act) इस क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।

- यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा, लेकिन इसने जम्मू-कश्मीर को अंततः पुनः राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया।

- आलोचकों का तर्क है कि इस लंबित विलंब से संघवाद कमज़ोर होता है, क्योंकि उप राज्यपाल के माध्यम से केंद्र का प्रभुत्व बढ़ता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार सीमित होते हैं।

- इसके विपरीत, समर्थक यह कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर की संवेदनशील सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, स्थिरता स्थापित होने तक केंद्र का नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है।

- राज्य का दर्जा पुनर्स्थापित करने का महत्त्व: यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा शासन को बढ़ावा देकर भारत की संघीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करता है।

- यह निर्वाचित विधानसभा को सशक्त बनाता है और बेहतर प्रतिनिधित्व व जवाबदेही के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकारों को मज़बूत करता है।

राज्य का दर्जा पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया

- जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देने के लिये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (J&K Reorganisation Act) को निरस्त करना और संसद में नया विधेयक पेश करना आवश्यक होगा।

- अनुच्छेद 3 के तहत, संसद मौजूदा क्षेत्रों से नया राज्य बना सकती है, जिसमें राष्ट्रपति की सिफारिश शामिल होती है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, जिससे यह निर्णय केंद्र सरकार का होता है।

- भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा देने के उदाहरणों में हिमाचल प्रदेश (1971), मणिपुर और त्रिपुरा (1972) तथा अरुणाचल प्रदेश एवं मिज़ोरम (1987) शामिल हैं।

- इसके अतिरिक्त, गोवा को वर्ष 1987 में गोवा, दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में परिवर्तित करके बनाया गया।

- इसके अतिरिक्त, गोवा को वर्ष 1987 में गोवा, दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में परिवर्तित करके बनाया गया।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के संघीय ढाँचे का परीक्षण कीजिये और जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के संदर्भ में इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबन्ध" लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबन्ध की भावी सम्भावनाओं पर चर्चा कीजिये। (2016)

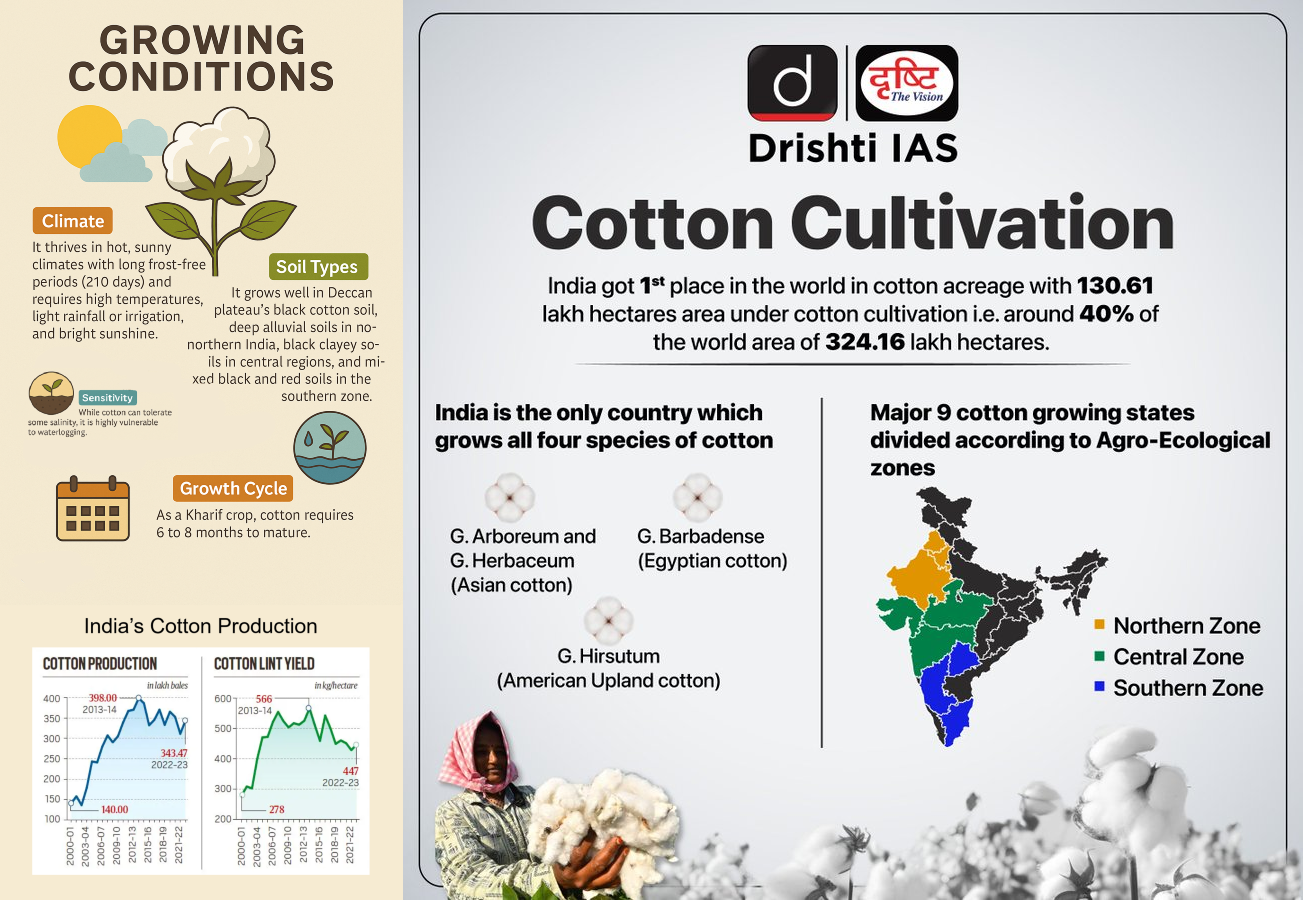

भारत में कपास की खेती

प्रिलिम्स के लिये: हाइब्रिड कॉटन, Bt कॉटन, भारतीय कपास निगम (CCI), कस्तूरी कपास, कॉट-एली मोबाइल ऐप, मेगा टेक्सटाइल पार्क (MITRA), पिंक बॉलवर्म, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें

मेन्स के लिये: भारत के लिये कपास का महत्त्व, मुद्दे और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

कपास पर 11% आयात शुल्क छूट की अवधि बढ़ाने के अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने 2025-26 सीज़न के लिये कपास का MSP बढ़ाया है और मूल्य दबाव का सामना कर रहे किसानों की सहायता करने तथा वस्त्र उद्योग को स्थिर करने के लिये खरीद प्रयासों का विस्तार किया है।

- इस कदम से न केवल बढ़ते आयात की चुनौतियों का समाधान होता है, बल्कि घरेलू कपास उत्पादन के 15 वर्षों के न्यूनतम स्तर के बीच किसान कल्याण की सुरक्षा की आवश्यकता को भी पूरा किया जाता है।

भारत में कपास की खेती की स्थिति क्या है?

- परिचय: कपास, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘व्हाइट-गोल्ड’ कहा जाता है, भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग एक-चौथाई योगदान देती है।

- लगभग दो-तिहाई (67%) क्षेत्र वर्षा-आश्रित है, जिससे खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर रहती है, जबकि केवल एक-तिहाई (33%) क्षेत्र सिंचित है।

- भारत में कपास की खेती प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है और इसकी वस्त्र सामग्री गुणवत्ता तथा शिल्प कौशल के लिये विश्व प्रसिद्ध थी, लेकिन उपनिवेश काल में भारत केवल ब्रिटिश मिलों के लिये कच्चे कपास का आपूर्तिकर्त्ता बन गया था।

- खेती के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ: यह एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है जिसे उष्ण, धूप वाला, पाला-रहित मौसम और पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है।

- यह गहरी जलोढ़ मृदा (उत्तर भारत), काली चिकनी मृदा (मध्य भारत) और लाल-काली मिश्रित मृदा (दक्षिण भारत) में अच्छी तरह से उगता है।

- हालाँकि यह कुछ क्षारीयता को सहन कर सकती है, यह फसल जलजमाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिये उचित जल निकासी बेहद महत्त्वपूर्ण है।

- कपास मुख्य रूप से खरीफ फसल है, जिसका बुवाई का मौसम उत्तरी भारत में अप्रैल-मई की शुरुआत में और दक्षिणी क्षेत्र में मानसून के दौरान होता है।

- हाइब्रिड और बीटी कॉटन: हाइब्रिड कॉटन का उत्पादन दो विभिन्न आनुवंशिक विशेषताओं वाले मूल किस्मों के संकरण से होता है, जो प्रायः पर-परागण के माध्यम से स्वाभाविक रूप से होता है।

- Bt कॉटन एक आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म है जो आम कीटों, विशेषकर बॉलवर्म, का प्रतिरोध करती है।

- भारत का परिदृश्य: चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और उपभोक्ता है।

- कपास वैश्विक उत्पादन में 24% योगदान देता है, भारत के पास सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है, लेकिन यह उत्पादकता में 36वें स्थान पर है।

- महत्त्व: कपास विदेशी मुद्रा में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, वर्ष 2022-23 में 30 लाख गांठों (वैश्विक हिस्सेदारी का 6%) के निर्यात के साथ, यह 6 मिलियन किसानों और प्रसंस्करण एवं व्यापार में 40-50 मिलियन श्रमिकों को रोज़गार देता है।

- सूती वस्त्र उद्योग भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।

भारत में कपास क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- मौसम परिवर्तनशीलता और जलवायु जोखिम: कपास जलवायु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिसकी उपज अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, घटती मिट्टी की उर्वरता और सीमित सिंचाई से प्रभावित होती है।

- बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा प्रारूप, सतत् कपास उत्पादन के लिये दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न करते हैं।

- निम्न उपज और पुरानी प्रथाएँ: कई किसान अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं, जिसके परिणामस्वरूप निम्न उत्पादकता (भारत में 480 किग्रा/हेक्टेयर बनाम विश्व औसत 800 किग्रा/हेक्टेयर) और रेशे की गुणवत्ता में कमी आती है।

- आधुनिक तकनीकों, प्रमाणित बीजों और खरपतवार प्रबंधन तक पहुँच का अभाव, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और नए किसानों के लिये, इस अंतर को और बढ़ा देता है।

- कीट और रोग संक्रमण: पिंक बॉलवर्म (PBW) और अन्य कीट, फफूंद संक्रमण के साथ, कपास के उत्पादन को कम कर रहे हैं।

- इन समस्याओं और GM कपास की घटती प्रभावशीलता के कारण भारत का कपास उत्पादन 15 वर्षों के निचले स्तर 25 मिलियन गांठों पर आ गया है।

- खेती की उच्च लागत: बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और सस्ते आयात की बढ़ती लागत कपास की खेती को आर्थिक रूप से अस्थिर (खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिये) बना देती है।

- बाज़ार-संबंधी चुनौतियाँ: किसानों को बाज़ार तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है और अक्सर उन्हें MSP से कम दरों पर अपनी उपज बेचने के लिये मज़बूर होना पड़ता है, जबकि वैश्विक बाज़ार में उतार-चढ़ाव, जैसे कि शुल्क और शुल्क, उनकी लाभप्रदता और निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करते हैं।

भारत में कपास उद्योग को समर्थन देने के लिये सरकारी पहल

- भारतीय कपास निगम (CCI): कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में वस्त्र मंत्रालय के अधीन वर्ष 1970 में स्थापित।

- इसका उद्देश्य किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करना, बाज़ार में उतार-चढ़ाव को स्थिर तथा MSP संचालन को लागू करना है।

- बीटी कपास (2002): भारत की पहली जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड) फसल।

- कपास विकास कार्यक्रम (2014–15): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के अंतर्गत, 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना है।

- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (2020): कपास आधारित तकनीकी वस्त्रों में अनुसंधान, नवाचार और मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना।

- मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स (MITRA): 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना, ताकि निवेश, अवसंरचना और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिल सके।

- कॉट-एली मोबाइल ऐप: किसानों को एमएसपी, क्रय केंद्रों, भुगतान और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों की वास्तविक समय (रियल-टाइम) जानकारी उपलब्ध कराना।

- टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप (TAG): उत्पादकता, मूल्य, ब्रांडिंग और नीतिगत मुद्दों पर हितधारकों के बीच समन्वय के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा गठित।

- कपास संवर्द्धन और खपत समिति (COCPC): वस्त्र उद्योग के लिये कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (2000): इसका उद्देश्य उन्नत बीज, सिंचाई और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

भारत में कपास उद्योग को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- एकीकृत कीट एवं फसल प्रबंधन: प्राकृतिक नियंत्रण, ट्रैप फसलों और लाभकारी कीटों का उपयोग करते हुए एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management- IPM) अपनाना, साथ ही कीट-प्रतिरोधी GM किस्मों (जैसे सफेद मक्खी और गुलाबी बॉलवर्म प्रतिरोधी किस्मों) की मंज़ूरी की प्रक्रिया को तेज़ करना, ताकि कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो सके।

- उपज अंतर को कम करना: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (HDPS) को अपनाना और कपास उत्पादकता हेतु 5-वर्षीय मिशन (जो विशेष रूप से अतिरिक्त लंबा रेशा किस्मों पर केंद्रित है) के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य बेहतर उपज, स्थिरता तथा आयात पर निर्भरता को कम करना है।

- आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना: जिनिंग, कताई और बुनाई इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (TUFS) और मित्र (MITRA) का उपयोग करना, साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिये कपास से जुड़े समूहों में निवेश को प्रोत्साहित करना।

- प्रसार एवं किसान-केंद्रित सेवाएँ: कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कपास निगम (CCI) के माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं को मज़बूत करना, साथ ही कॉट-एली एप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को व्यापक रूप से लागू करना ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), मौसम की जानकारी, कीट अलर्ट और खरीद प्रक्रिया से संबंधित वास्तविक समय के अपडेट मिल सकें।

- ब्रांडिंग और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: "कस्तूरी कॉटन" ब्रांडिंग का विस्तार करना, जिसमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्यूआर कोड आधारित ट्रेसबिलिटी शामिल हो। इसका उद्देश्य भारतीय कपास के लिये एक विशिष्ट पहचान बनाना, प्रीमियम मूल्य प्राप्त करना तथा वैश्विक खरीदारों के बीच विश्वास बढ़ाना है।

निष्कर्ष

कपास भारत के कृषि–उद्योग–व्यापार तंत्र का एक केंद्रीय घटक बना हुआ है, लेकिन लगातार कम उपज, कीटों का खतरा, जलवायु जोखिम और वैश्विक व्यापार दबाव इसकी संभावनाओं को कमज़ोर करते हैं। किसानों के कल्याण, निर्यात प्रतिस्पर्द्धा एवं वस्त्र क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन को मज़बूत करना, सतत् कृषि को बढ़ावा देना, आधुनिक अवसंरचना विकसित करना तथा ब्रांडिंग पहलों को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में कपास क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? भारत में कपास क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? (2021)

(a) भूरी वन मृदा

(b) विदरी (फिशर) ज्वालामुखीय चट्टान

(c) ग्रेनाइट और शिस्ट

(d) शेल और चूना-पत्थर

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. निम्नलिखित विशेषताएँ भारत के एक राज्य की विशिष्टताएँ हैंः (2011)

- उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्द्धशुष्क है।

- उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है।

- उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है।

उपर्युक्त सभी विशिष्टताएँ निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं?

(a) आंध्र प्रदेश

(b) गुजरात

(c) कर्नाटक

(d) तमिलनाडु

उत्तर: (b)

प्रश्न 3. "यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। उसके लिये कठोर पाला हानिकारक है। विकास हेतु उसे कम-से-कम 210 पाला-रहित दिवसों और 50 - 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिये आदर्श रूप से अनुकूल है।" यह फसल निम्नलिखित में से कौन-सी है ?

(a) कपास

(b) जूट

(c) गन्ना

(d) चाय

उत्तर: A

मेन्स:

प्रश्न. भारत में अत्यधिक विकेंद्रीकृत सूती वस्त्र उद्योग के लिये कारकों का विश्लेषण कीजिये। (2013)

21वाँ वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2025

प्रिलिम्स के लिये: अमेरिकी व्यापार टैरिफ, आयातित मुद्रास्फीति, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, हरित हाइड्रोजन।

मेन्स के लिये: भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख अवसर एवं चुनौतियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के उपाय।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 21वें वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए भारत के मज़बूत आर्थिक प्रदर्शन और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया।

21वें वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- प्रभावशाली आर्थिक विकास: भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 7.8% बढ़ी, जो वर्ष 2020 के बाद सबसे अधिक है।

- निजी निवेश में 66% की वृद्धि हुई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 14% बढ़ा, और मुद्रास्फीति (CPI) कई वर्षों में सबसे कम रहा।

- विनिर्माण और मेक इन इंडिया: विनिर्माण PMI ने 17.5 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जिससे उत्पादन में मज़बूत वृद्धि देखी गई

- सरकार माँग को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे का उपयोग विकास के प्रेरक के रूप में कर रही है। आयात में कटौती और स्थानीय उद्योगों के निर्माण के लिये भारत में ड्रोन, सेमीकंडक्टर और CRGO स्टील बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

- व्यापार करने में आसानी और सुधार: GST 2.0 ने कराधान को सरल बनाया है और इससे मांग बढ़ने की संभावना है।

- इसके साथ ही, कम कॉरपोरेट और व्यक्तिगत कर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की आसान मौद्रिक नीति ने व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जबकि मुद्रास्फीति केवल 1.5% पर है।

- बैंकिंग और वित्तीय विश्वास: बैंकिंग क्षेत्र वर्षों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर है, जिससे जमाकर्त्ताओं और उधारकर्त्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ा है।

- साथ ही, हर महीने लाखों नए डीमैट खाते खोले जा रहे हैं, जो शेयर बाज़ार में बढ़ती भागीदारी और अधिक घरेलू निवेश को दर्शाता है।

- व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता: भारत ने मॉरीशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते किये हैं तथा ईएफटीए ब्लॉक, यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन (UK) के साथ वार्ता कर रहा है।

- संधारणीयता: सरकार नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा-कुशल उत्पादों जैसे एलईडी बल्ब और 5-स्टार उपकरणों को बढ़ावा दे रही है।

- यह शून्य दोष, शून्य प्रभाव (ZED) विनिर्माण पर भी ज़ोर दे रहा है, जिसका अर्थ है उच्च गुणवत्ता वाली पर्यावरण के अनुकूल वस्तु का निर्माण करना।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा इसके अनुकूल उपाय सुझाइए?

|

प्रमुख चुनौतियाँ |

अनुकूल उपाय |

|

वैश्विक संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक संघर्ष भारत के व्यापार पर दबाव डाल रहे हैं। |

बहु-संरेखित व्यापार रणनीतियाँ विकसित करना, तेल पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा साझेदारों में विविधता लाना और नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को तेज़ करना। |

|

मूल्यवान धातुओं, तेल और वसा की बढ़ती कीमतों के कारण आयातित मुद्रास्फीति जून 2024 के 1.3% से बढ़कर फरवरी 2025 में 31.1% हो गई। |

वित्तीय मानदंडों को मजबूत करना, घरेलू पूंजी बाज़ारों को मज़बूत करना, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना तथा मुद्रा संप्रभुता का प्रबंधन करना। |

|

लाल सागर और हिंद-प्रशांत में संघर्षों के साथ-साथ संरक्षणवादी व्यापार नीतियों ने परिवहन लागत बढ़ा दी है और आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित किया है। |

जलवायु-स्मार्ट कृषि, सहनशील बीजों, कोल्ड चेन में निवेश करना और मूल्य स्थिरता व ग्रामीण आय सुनिश्चित करने के लिये पारदर्शी खाद्य भंडार बनाए रखना। |

|

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए और भारत-कनाडा व्यापार वार्ता डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), और टैरिफ पर विवादों के कारण रुकी हुई हैं, जिससे भारत के व्यापार विविधीकरण पर असर पड़ रहा है। |

प्रौद्योगिकी (AI, 5G) में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर ध्यान दें, डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करें, तथा कौशल विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करें। |

निष्कर्ष:

भारत की अर्थव्यवस्था अपनी बुनियादी मजबूती और सुधारों के कारण सशक्त बनी हुई है, फिर भी यह वैश्विक झटकों, व्यापार विवादों और आपूर्ति शृंखला संबंधी जोखिमों के प्रति संवेदनशील है। विविधीकृत व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और मानव पूंजी के माध्यम से लचीलापन बनाना अत्यंत आवश्यक है। घरेलू मांग-आधारित विकास और वैश्विक नेतृत्व के संतुलित मार्ग पर चलते हुए भारत "विकसित भारत 2047" के अपने दृष्टिकोण को साकार कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती को उजागर करने वाली प्रमुख उपलब्धियों और वैश्विक अनिश्चितताओं के समक्ष इसकी लचीलापन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संरचनात्मक उपायों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज़)' में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है? (2015)

(a) कोयला उत्पादन

(b) विद्युत् उत्पादन

(c) उर्वरक उत्पादन

(d) इस्पात उत्पादन

उत्तर: (b)

प्रश्न. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018)

(a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।

(b) कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।

(c) निर्धनता और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है।

(d) निर्यात की अपेक्षा आयात तेज़ी से बढ़ता है।

उत्तर: (c)

प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि: (2019)

(a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

(b) कीमत- स्तर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

(c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

(d) सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न 1. "सुधार के बाद की अवधि में औद्योगिक विकास दर सकल-घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) की समग्र वृद्धि से पीछे रह गई है" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हालिया बदलाव औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

प्रश्न 2. आमतौर पर देश कृषि से उद्योग और फिर बाद में सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन भारत सीधे कृषि से सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो गया। देश में उद्योग की तुलना में सेवाओं की भारी वृद्धि के क्या कारण हैं? क्या मज़बूत औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित देश बन सकता है? (2014)

प्रश्न 3. भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन-सी चुनौतियाँ हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। इन चुनौतियों का सामना किस तरह किया जा सकता है? (2025)