भारत में MSME पर नीति आयोग की रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:नीति आयोग , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम , अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , विनिर्माण क्षेत्र , मुद्रा योजना विस्तार , उद्यम पोर्टल , गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस , उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन , डिजिटल MSME 2.0 मेन्स के लिये:ग्रामीण विकास में MSME की भूमिका, भारत की आर्थिक वृद्धि में MSME की भूमिका, MSME क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे। |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की, जिसमें MSME के विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई तथा उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने हेतु रणनीतिक सुधारों का प्रस्ताव दिया गया।

MSME क्या हैं?

- परिचय:

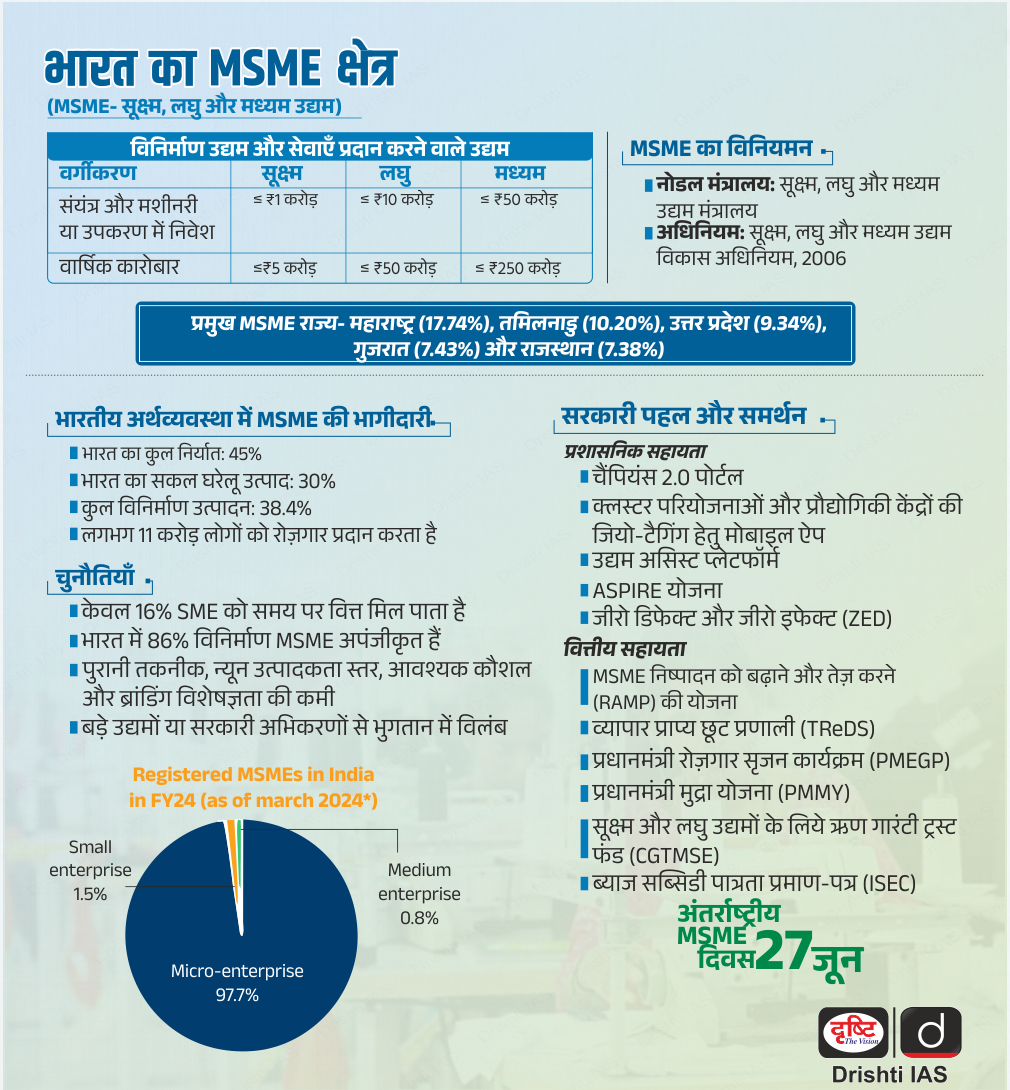

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में उनके निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

- वे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोज़गार सृजन करने और ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में औद्योगीकरण को समर्थन देकर भारत की आर्थिक संरचना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- MSME का वर्गीकरण:

|

प्रकार |

निवेश |

टर्नओवर (वार्षिक कारोबार) |

||

|

वर्तमान |

संशोधित |

वर्तमान |

संशोधित |

|

|

सूक्ष्म उद्यम |

₹1 करोड़ |

₹2.5 करोड़ |

₹5 करोड़ |

₹10 करोड़ |

|

लघु उद्यम |

₹10 करोड़ |

₹25 करोड़ |

₹50 करोड़ |

₹100 करोड़ |

|

मध्यम उद्यम |

₹50 करोड़ |

₹125 करोड़ |

₹250 करोड़ |

₹500 करोड़ |

भारत की आर्थिक संवृद्धि को गति देने में MSME की क्या भूमिका है?

- GDP और रोज़गार में योगदान: MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 29.2% , विनिर्माण उत्पादन में 36.2% का योगदान करते हैं और 120 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।

- उदाहरण के लिये कपड़ा उद्योग, जो मुख्य रूप से MSME द्वारा संचालित है, कताई, बुनाई और परिधान निर्माण जैसी गतिविधियों में लाखों लोगों को रोज़गार देता है।

- निर्यात संवर्द्धन: MSME भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% (वित्त वर्ष 2021-22) का योगदान देते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार क्षेत्र में भारत की स्थिति मज़बूत होती है।

- भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र, जिसमें अधिकांशतः लघु उद्यम शामिल हैं, निर्यात राजस्व में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है तथा वैश्विक हस्तनिर्मित कालीन निर्यात में इसका योगदान लगभग 40% है।

- ग्रामीण औद्योगिकीकरण: MSME ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं, जो डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के PURA (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ प्रदान करना) दृष्टिकोण के अनुरूप है।

- उदाहरण के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) , जिसमें मुख्य रूप से लघु-स्तरीय इकाइयाँ शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास में योगदान देता है ।

- नवाचार और उद्यमिता: MSME नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है , जिससे छोटे व्यवसाय अक्सर बदलते बाज़ार की गतिशीलता के अनुकूल ढल जाते हैं।

- भारत का संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम (विश्व में तीसरा सबसे बड़ा) मुख्य रूप से MSME द्वारा संचालित है, जिसने ई-कॉमर्स , फिनटेक और अन्य उभरते उद्योगों जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधान पेश किये हैं ।

- महिला सशक्तीकरण को समर्थन: MSME समावेशी उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं ।

- उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, 20% से अधिक MSME महिलाओं के स्वामित्व में हैं , जो उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डालता है।

अधिक जानकारी के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का महत्त्व

भारत में MSME के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

MSME पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार:

- अनौपचारिकीकरण: भारत में 90% से अधिक MSME अनौपचारिक बने हुए हैं।

- उद्यम पोर्टल (95 लाख पंजीकरण बनाम 6.34 करोड़ कुल MSME) जैसे प्रयासों के बावजूद, उच्च अनुपालन लागत और विनियामक बोझ के कारण कई लोग औपचारिकीकरण से वंचित रह जाते हैं, जिससे ऋण, योजनाओं तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।

- औपचारिक ऋण तक पहुँच का अभाव: MSME के लिये ऋण पहुँच में सुधार के बावजूद, सूक्ष्म/लघु उद्यमों के लिये 14% से 20% और मध्यम उद्यमों के लिये 4% से 9% तक (वर्ष 2020-2024) एक महत्त्वपूर्ण ऋण अंतर बना हुआ है।

- वित्त वर्ष 2020-21 में औपचारिक चैनलों द्वारा केवल 19% ऋण मांग को पूरा किया गया, साथ ही अन्य चुनौतियों जैसे कि संपार्श्विक की कमी, उच्च NPA, कमज़ोर क्रेडिट जाँच और खराब वित्तीय साक्षरता ने कई MSME को उच्च ब्याज दरों (30-60%) पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहने के लिये मज़बूर किया।

- कौशल अंतराल: वर्ष 2014-2022 तक, लघु उद्यमों में कुशल श्रम में 19.94%, मध्यम उद्यमों में 20% और बड़े उद्यमों में 12.72% की वृद्धि हुई (विश्व बैंक)।

- हालाँकि, ज्ञान-गहन नियुक्ति में 3.9% की गिरावट के साथ एक महत्त्वपूर्ण कौशल असंतुलन मौजूद है।

- उत्पाद विविधीकरण चुनौतियाँ: भारत में MSME को सीमित बाज़ार जागरूकता, तकनीकी ज्ञान और मशीनरी एवं विपणन की उच्च लागत के कारण उत्पाद विविधीकरण में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- विविधीकृत फर्मों के लिये ग्राहक आधार में 18% की वृद्धि के बावजूद, उच्च विकास लागत, खराब विपणन और वित्त तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियाँ ब्राँड की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश में बाधा डालती हैं।

- अनुपालन बोझ: भारत में MSME के लिये कर और अन्य अनुपालन एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

- हालाँकि GST ने दक्षता में सुधार किया है, लेकिन इसने MSME के लिये अनुपालन लागत और परिचालन चुनौतियाँ भी बढ़ा दी हैं।

- अपर्याप्त बुनियादी अवसरंचना और पुरानी तकनीक: वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के 40वें स्थान पर होने के बावजूद, MSME को उन्नत प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच, उच्च लागत और अविश्वसनीय बुनियादी अवसरंचना का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी मापनीयता तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण बाधित हो रहा है।

- केवल 6% MSME ई-कॉमर्स का उपयोग करते हैं और केवल 45% ने AI को अपनाया है, जो इस क्षेत्र में डिजिटलीकरण की धीमी गति को दर्शाता है।

- "मिसिंग मिडिल" समस्या: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के बावजूद भारत में MSME को सीमित जागरूकता एवं समझ के कारण सरकारी योजनाओं तक पहुँचने तथा उनका पूर्ण लाभ उठाने में कठिनाई होती है।

- यह मध्यम आकार के उद्यमों के कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, जिसमें 97.92% MSME को सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 1.89% को लघु के रूप में और केवल 0.01% को मध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- यह अंतर सख्त विनियमन, उच्च अनुपालन लागत, सीमित वित्तीय पहुँच और कम उत्पादकता के कारण है।

- यह मध्यम आकार के उद्यमों के कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, जिसमें 97.92% MSME को सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 1.89% को लघु के रूप में और केवल 0.01% को मध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

MSME पर नीति आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- MSME तक ऋण पहुँच में सुधार: MSME में ऋण अंतर को कम करने के लिये निगरानी बढ़ाकर और जोखिम प्रीमियम को कम करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना हेतु संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट(CGTMSE) में सुधार करना आवश्यक है।

- NBFC, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में, उनकी क्षमता और प्रशासन में सुधार के लिये SIDBI के वित्तपोषण से उनका विस्तार किया जाना चाहिये।

- राज्य स्तर पर, पूंजी और ब्याज सब्सिडी के लिये पात्रता बाधाओं को कम करने से MSME को उनके विकास के विभिन्न चरणों में सहायता मिलेगी।

- कौशल एवं कार्यबल संरेखण: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में MSME जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये STEM शिक्षा में निवेश करना चाहिये।

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की मांग के अनुरूप बनाना तथा कौशल अंतराल को दूर करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करना, वित्तीय साक्षरता और परिचालन कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- राज्यों को प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिये पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन करते हुए प्रशिक्षण हेतु आंशिक सब्सिडी प्रदान करनी चाहिये।

- प्रौद्योगिकी और AI को अपनाना: डिजिटल जोखिम प्रबंधन और अनुकूलित बीमा उत्पादों के साथ MSME आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ाना चाहिये।

- सब्सिडी, अनुदान और जागरूकता अभियान के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- वस्त्र और रसायन में तकनीकी उन्नयन करने, और MSME-विशिष्ट संवहनीय बुनियादी ढाँचे का विकास करने की आवश्यकता है। उन्नयन हेतु उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों में निवेश किया जाना चाहिये।

- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करना: विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी संस्थाओं और सरकारी निकायों के बीच ज्ञान प्रणाली का विस्तार करके MSME के लिये अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के क्रम में सहयोग संस्थानों (IFC) को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

- सामान्य सुविधा केंद्रों (CFC) को IFC मानकों के अनुरूप उन्नत करने से MSME क्षेत्र में उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।

- बाज़ार पहुँच और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देना: MSME को हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरह निर्यात प्रोत्साहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म समर्थन मिलना चाहिये, जिसमें गुणवत्ता प्रमाणन और बाज़ार अनुसंधान शामिल हैं।

- डिज़ाइन स्कूलों के साथ सहयोग और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश से वस्त्र जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।

- राज्यों को आपूर्ति शृंखला संबंधी बुनियादी ढाँचे और स्थानीय प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, व्यापार मेलों और निर्यात कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण MSME को बढ़ावा देने से बाज़ार तक पहुँच में सुधार होगा।

- नीति अनुवीक्षण और सहभागिता में सुधार: राज्य स्तर पर MSME संबंधी नीति जागरूकता और पहुँच में विस्तार करना चाहिये। नियमित सर्वेक्षणों से नीति प्रदर्शन का आकलन किया जाना चाहिये और सुधार को बढ़ावा देना चाहिये।

- MSME हितधारकों के साथ प्रभावी रूप से सहभागिता करने की आवश्यकता है, जिसमें स्वामी-संचालित उद्यम (OAE) (जहाँ स्वामी दिन-प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है) और महिला-स्वामित्व वाले उद्यम शामिल हैं।

- अनौपचारिकता को कम करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये अनौपचारिक क्षेत्र के MSME को डेटासेट में शामिल किया जाना चाहिये।

भारत में MSME क्षेत्र से संबंधित अधिक जानकारी

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: भारत में MSME क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे, भारत में MSME की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

MSME से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- MSME के लिये पारस्परिक ऋण गारंटी योजना

- उद्यम पंजीकरण

- चैंपियंस पोर्टल

- MSME समाधान

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) MSME के लिये सार्वजनिक खरीद में भाग लेने हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे उनकी बाज़ार पहुँच में विस्तार होता है।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक संवृद्धि की दृष्टि से MSME महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन अपर्याप्त डेटा के कारण इस क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ विद्यमान हैं। PLFS जैसे मौजूदा डेटा स्रोतों का लाभ उठाने और उद्यम (UDYAM) जैसे प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने से बेहतर नीतियाँ बनाने, MSME की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में उनके एकीकरण का समर्थन करने में मदद मिलेगी, जिससे सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देना देश के भविष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतिगत पहल/पहलें की है/हैं? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सरकार के समावेशी विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (2011)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है? (a) केवल 1 उत्तर:(b) मेन्स:प्रश्न. "सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (2014) |

निजी सदस्य विधेयक

प्रिलिम्स के लिये:निजी सदस्य विधेयक, संसद सदस्य, दलबदल-रोधी कानून, शून्य काल, प्रश्न काल मेन्स के लिये:भारतीय लोकतंत्र में निजी सदस्यों के विधेयकों की भूमिका और महत्त्व, संसद का विचार-विमर्शकारी निकाय के रूप में सुदृढ़ीकरण करने हेतु संस्थागत सुधार |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने निजी सदस्य विधेयकों (PMB) को भारत के लोकतंत्र के लिये "भविष्यगामी, प्रगतिशील और स्वर्ण खान" के रूप में निर्दिष्ट किया।

- उनकी इस टिपण्णी से PMB की कम होती प्रासंगिकता पुनः चर्चा का विषय बन गया है, जिनकी संसद में अनदेखी जारी है जबकि इनमें वैयक्तिक विधायी पहल को बढ़ावा देने की पूर्ण क्षमता है।

निजी सदस्य विधेयक क्या हैं?

- परिचय: PMB ऐसे सांसदों (MP) द्वारा प्रस्तुत विधायी प्रस्ताव हैं, जो मंत्री नहीं हैं (अर्थात, सरकार का हिस्सा नहीं हैं), जिससे उन्हें मुद्दे उठाने और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण मामलों पर विधि अथवा संशोधन का सुझाव देने की सुविधा मिलती है।

- मुख्य विशेषताएँ: केवल गैर-सरकारी सांसद ही इन विधेयकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे स्वतंत्र विधायी प्रस्तावों को अवसर मिलता है।

- सांसद भी विशिष्ट मामलों पर ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

- प्रक्रिया:

- प्रारूपण और नोटिस: सांसद कम-से-कम एक माह के नोटिस पर विधेयक का प्रारूप तैयार कर इसको प्रस्तुत करते हैं।

- प्रस्तुतिकरण: संसद में विधेयक पेश किये जाते हैं, उसके बाद प्रारंभिक चर्चा होती है।

- बहस: यदि विधेयक का चयन कर लिया जाता है, तो सामान्यतः शुक्रवार अपराह्न के सीमित सत्रों में विधेयकों पर बहस की जाती है।

- निर्णय: विधेयक वापस लिये जा सकते हैं अथवा उन पर मतदान किया जा सकता है।

- PMB की संख्या में कमी: स्वतंत्रता पश्चात् से अभी तक केवल 14 PMB को दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 1970 के पश्चात् से कोई भी PMB दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हुआ है।

- 17वीं लोकसभा (2019-2024) के दौरान, लोकसभा में 729 और राज्यसभा में 705 PMB पेश किये गए, लेकिन प्रत्येक सदन में क्रमशः केवल 2 और 14 पर ही चर्चा हुई।

- 18वीं लोकसभा (मई 2025 तक) में 64 PMB पेश किये गए, लेकिन किसी पर चर्चा नहीं हुई। 82 में से 49 PMB राज्यसभा में पेश किये गए, जिनमें से केवल एक पर चर्चा हुई।

सरकारी विधेयक बनाम निजी सदस्य विधेयक

|

सरकारी विधेयक |

निजी सदस्य विधेयक |

|

इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। |

यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। |

|

यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। |

यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है। |

|

संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है। |

संसद में इसके पारित होने के संभावना कम होती है। |

|

संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। |

इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। |

|

सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस होना चाहिये। |

इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिये एक महीने का नोटिस होना चाहिये |

|

इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। |

इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है। |

भारत में निजी सदस्य विधेयक से विधायी लोकतंत्र का किस प्रकार सशक्तीकरण होता है?

- स्वतंत्र विचार और विधायी नवाचार को बढ़ावा देना: PMB से सांसदों को, पार्टी की परवाह किये बिना, सरकार की कार्यसूची से बाहर के मुद्दों को उठाने की सुविधा मिलती है जिससे विधायी चर्चा में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

- 'राइट टू डिस्कनेक्ट' विधेयक (2019) कर्मचारियों को कार्य समय के पश्चात् कार्य का समापन करने का विधिक अधिकार प्रदान करने हेतु पेश किया गया था।

- यद्यपि यह विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन इससे कार्य-जीवन संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय वार्ता शुरू हुई, तथा इससे यह स्पष्ट हुआ, किस प्रकार PMB से उन सामाजिक मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, जिन्हें प्रायः सरकारी विधानों में अनदेखा कर दिया जाता है।

- 'राइट टू डिस्कनेक्ट' विधेयक (2019) कर्मचारियों को कार्य समय के पश्चात् कार्य का समापन करने का विधिक अधिकार प्रदान करने हेतु पेश किया गया था।

- सामाजिक परिवर्तन को गति देना: 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार' विधेयक (2014) 40 वर्षों में राज्यसभा में पारित किया गया पहला PMB था।

- यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, लेकिन इससे उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला।

- शासन में सुधार: संसद द्वारा पारित पहला निजी सदस्य विधेयक मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 था, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के शासन और प्रशासन में सुधार करना था।

- इसके परिणामस्वरूप वक्फ अधिनियम, 1954 अधिनियमित हुआ, जिसे बाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के रूप में संशोधित किया गया।

- राष्ट्रीय बहस के उत्प्रेरक के रूप में PMB: वर्ष 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत, एच.वी. कामथ ने संविधान में संशोधन करने के लिये PMB पेश किया, जिससे केवल लोकसभा सदस्य ही प्रधानमंत्री पद के लिये पात्र हो गए।

- इस विधेयक से प्रधानमंत्री की भूमिका तथा लोकसभा और राज्यसभा में शक्ति संतुलन पर एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा शुरू हुई।

निजी सदस्यों के विधेयकों की प्रासंगिकता को कमज़ोर करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- समय का अभाव: PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आँकड़ों से पता चलता है कि 17वीं लोकसभा ने बजट सत्र के लिये केवल 9.08 घंटे आवंटित किये, जबकि राज्यसभा ने 27.01 घंटे आवंटित किये, जो कुल सत्र के घंटों का एक छोटा सा अंश है।

- शुक्रवार को निजी सदस्यों के कार्य निर्धारित होने से चर्चा सीमित हो जाती है, क्योंकि कई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निकल जाते हैं और सत्र प्रायः व्यवधानों या अत्यावश्यक सरकारी कार्य के कारण बाधित हो जाता है।

- इन विधेयकों की लोकप्रियता में गिरावट का कारण सांसदों की गंभीरता की कमी भी हो सकती है, क्योंकि कई सांसद चर्चाओं में भाग ही नहीं लेते हैं।

- संरचनात्मक बाधाएँ : समीक्षा समिति जैसे समर्पित संसदीय तंत्र की कमी से PMB, प्राथमिकता न मिलने एवं इस पर समय पर चर्चा न होने से विधायी अकुशलता उत्पन्न होती है।

- दल-बदल विरोधी कानून (52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985) सांसदों की स्वतंत्रता को सीमित करता है जिससे सांसदों के लिये अपने दल के एजेंडे से अलग विधेयक प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है।

- विधायी रूपांतरण में कमी: बहुत कम PMB ही चर्चा या मतदान के चरण तक पहुँचते हैं, जिससे सांसदों के लिये इस प्रक्रिया में गंभीरता से शामिल होने का प्रोत्साहन कम हो जाता है।

भारत में निजी सदस्य विधेयक तंत्र को पुनः स्थापित करने के लिये कौन से सुधार किये जा सकते हैं?

- PMB के लिये समय को आरक्षित करना: PMB के लिये शुक्रवार का दिन निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में संशोधन किया जाए। इस विशेष समयावधि को केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ही परिवर्तित किया जा सके।

- PMB पर उचित चर्चा और इसको पारित करने के क्रम में इसे प्रभावी बनाया जाए होने के लिये इस अनुसूची को लगातार लागू करें।

- इसके अतिरिक्त, संसदीय कार्य के लिये आरक्षित समय का अतिक्रमण करने की बजाय, सरकार को संसदीय कार्य के घंटों को बढ़ाना चाहिये यहाँ तक कि 1-2 घंटे का मामूली विस्तार भी संसदीय कार्य के घंटों पर चर्चा को सुनिश्चित करते हुए शून्यकाल और प्रश्नकाल की दक्षता को बढ़ा सकता है।

- यह सुधार आगामी परिसीमन के मद्देनजर विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, जिससे सांसदों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।

- संस्थागत और परिचालन सुधार: संवैधानिक वैधता, सामाजिक प्रासंगिकता और द्विदलीय समर्थन के लिये प्रस्तावों की जाँच के क्रम में PMB समीक्षा समिति का गठन करना चाहिये।

- पर्याप्त सार्वजनिक और संसदीय समर्थन के साथ उच्च प्रभाव वाले PMB के लिये एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया होनी चाहिये।

- समय और प्रारूप में नवीनताएँ: सरकारी और निजी कार्य को अलग-अलग समायोजित करने के लिये संसदीय कार्य के समय को बढ़ाया जाना चाहिये।

- ब्रिटेन के अनुरूप टेन मिनट रूल लागू किया जाना चाहिये, जिससे सांसदों को एक निश्चित समय के अंदर PMB और विरोधी विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सके, जिससे दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

- राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना: जागरूकता बढ़ाने के साथ सत्तारूढ़ व विपक्षी सांसदों को प्रोत्साहित करना चाहिये, कि वे निजी सदस्य विधेयकों (PMBs) को जनहित एवं जमीनी स्तर की आवाज़ उठाने के साधन के रूप में देखें। संसद टीवी, बुलेटिन और जनसुनवाइयों के माध्यम से इनकी दृश्यता बढ़ानी चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: विधि निर्माण में सीमित सफलता के बावजूद, संसद में लोकतांत्रिक जीवंतता के लिये निजी सदस्यों के विधेयक महत्त्वपूर्ण हैं। चर्चा कीजिये |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

(a) केवल 1 उत्तर: (d) व्याख्या:

|

सातवाहन राजवंश और संस्कृति

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI), अभिलेख, गौतमीपुत्र शातकर्णी, महायान बौद्ध धर्म, कार्ले चैत्य, नासिक विहार, अमरावती स्तूप, सिक्के मेन्स के लिये:राजनीति, अर्थव्यवस्था, अभिलेख, धार्मिक संरक्षण और सांस्कृतिक क्षेत्र में सातवाहन वंश का योगदान |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) ने तेलंगाना के पेद्दपल्ली में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेज़ीकरण किया है।

- ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में रचित ये 1 ईसा पूर्व से 6वीं ईस्वी के अभिलेख सातवाहन युग और प्रारंभिक दक्कन की राजनीति और संस्कृति की जानकारी का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

- इन अभिलेखों से तेलंगाना का सोलह महाजनपदों में से एक, अस्माका का हिस्सा होने की पुष्टि हुई है, तथा इसकी ऐतिहासिक भूमिका और प्रमुख राजवंशों के साथ प्रारंभिक संबंधों काक इसमें विवरण शामिल है।

सातवाहन राजवंश से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: दक्कन और मध्य भारत में मौर्य शासन के पश्चात् सातवाहन वंश (ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईसवी तीसरी शताब्दी के प्रारंभ तक) का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिनका आरंभिक शासन केंद्र उत्तर महाराष्ट्र (ऊपरी गोदावरी घाटी) था और कालांतर में इसका विस्तार कर्नाटक और आंध्र में हुआ।

- उनकी पहचान पुराणों में वर्णित आंध्रों से की जाती है, यद्यपि अभिलेखों में इस नाम का प्रयोग नहीं किया गया है।

प्रमुख शासक:

|

शासक |

शासन काल |

विवरण |

|

सिमुक |

60 ई.पू.- 37 ई.पू. |

सातवाहन राजवंश के संस्थापक और नानेघाट अभिलेख में सातवाहन राजवंश की सूची में प्रथम राजा के रूप में इनका उल्लेख है। |

|

गौतमीपुत्र शातकर्णी |

106 ई.–130 ई. |

सातवाहन राजवंश के सबसे महत्त्वपूर्ण शासक। |

|

शक वंश को पराजित किया और क्षहरात वंश (नहपान द्वारा शासित) का समूल नाश किया। |

||

|

उत्तर में मालवा और दक्षिण में कर्नाटक तक साम्राज्य का विस्तार किया। |

||

|

नहपान (क्षहरात शासक) के सिक्के गौतमीपुत्र द्वारा पुनः टंकित कराए गए, जो विजय का प्रतीक थे। |

||

|

वशिष्ठिपुत्र पुलुमयी |

130 ई.-154 ई. |

गोदावरी के तट पर स्थित पैठण (प्रतिष्ठान) को नई राजधानी बनाया। |

|

आंध्र पर सातवाहन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया। रुद्रदामन (पश्चिमी क्षत्रप वंश) और सातवाहन वंश में अनेक युद्ध हुए, लेकिन इस संघर्ष को रोकने के लिये राजा पुलुमावी के पुत्र वशिष्ठपुत्र शातकर्णी ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। |

||

|

यज्ञ श्री सातकर्णी |

165-194 ई. |

उत्तर कोंकण और मालवा के क्षेत्रों पर पुनः प्रभुत्व स्थापित किया। |

|

व्यापार और नौवहन के संरक्षक; उनके सिक्कों पर जहाज़ों का अंकन है। |

||

|

इनके शासनकाल में समुद्री व्यापार शीर्ष पर था। |

- भौतिक संस्कृति: कुदाल, हल और तीर जैसे लौह औज़ारों का व्यापक उपयोग किया जाता था, तथा इनके प्रगलन स्थल करीमनगर और वारंगल में थे।

- कृषि: लौह औज़ारों के उपयोग और धान की रोपाई से कृषि क्षेत्र संपन्न हुआ, जिससे कृष्णा-गोदावरी डेल्टा एक प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र बन गया।

- प्लिनी (नेचुरल हिस्ट्री के लेखक) द्वारा उल्लेखित कपास उत्पादन, आंध्र की एक पहचान थी।

- नगरीकरण और व्यापार: पेद्दबांकुर (200 ईसा पूर्व-200 ईसवी) में ईंट की संरचनाएँ, कुएँ और आवरित भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी। प्लिनी ने पूर्वी दक्कन (आंध्र क्षेत्र) में 30 दीवार वाले नगरों का उल्लेख किया है।

- व्यापार में वृद्धि कृष्णा-गोदावरी क्षेत्र में रोमन और सातवाहन सिक्कों के प्रसार में परिलक्षित होती है।

- सिक्के: सिक्कों पर प्राकृत अभिलेख और प्रतीक जैसे दो मस्तूल वाले जहाज़, हाथी (बल), सिंह (शक्ति), नक्षत्र, चैत्य और धर्मचक्र अंकित थे।

- सिक्के सीसा, पोटिन (ताँबा, सीसा और टिन का मिश्रण), ताँबा और काँस्य में जारी किये गए थे, जबकि सोने का उपयोग बुलियन के रूप में किया गया था।

- सामाजिक संगठन: सातवाहन, जो मूल रूप से एक दक्कन जनजाति थी, में ब्राह्मणवादी परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं को अपनाया गया, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों द्वारा बाधित वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया।

- सातवाहन राजवंश में मातृवंशीय प्रभाव रहा, जिसमें राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन इसकी प्रकृति पितृसत्तात्मक रही, जिसमें उत्तराधिकार पुरुष उत्तराधिकारी को मिलता था।

- शिल्प और वाणिज्य का विकास हुआ, व्यापारियों और शिल्पकारों, विशेषकर गंधिकाओं (सुगंधित पदार्थ बनाने वालों) ने बौद्ध उद्देश्यों के लिये दान दिया।

- प्रशासन: त्रिस्तरीय सामंती व्यवस्था में राजा (जो सिक्के जारी कर सकता था), महाभोज (द्वितीय श्रेणी का शासक) तथा सेनापति (स्थानीय प्राधिकार वाला सैन्य प्रमुख) शामिल थे।

- ज़िले (आहार या राष्ट्र) का प्रशासन महामात्रों (अधिकारियों) द्वारा किया जाता था।

- सैन्य-आधारित शासन:

- सेनापति (कमांडर) प्रांतीय गवर्नर के रूप में कार्य करता था।

- गौल्मिक (सैन्य अधिकारी) ग्रामीण विधि एवं व्यवस्था बनाए रखता था।

- सैन्य शिविर (कटक, स्कंधवारा) प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भूमिका निभाते थे।

- रोमन इतिहासकार प्लिनी ने उल्लेख किया है कि आँध्र राज्य (सातवाहन) के पास पैदल सेना, घुड़सवार सेना तथा हाथियों सहित एक बड़ी सेना थी, जो उनकी सैन्य शक्ति का परिचायक है।

- धर्म: सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, अश्वमेध और वाजपेय जैसे वैदिक यज्ञ किये एवं कृष्ण तथा वासुदेव जैसे वैष्णव देवताओं की पूजा की।

- सातवाहनों ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया और नागार्जुनकोंडा तथा अमरावती में भिक्षुओं को भूमि दान दी, जहाँ महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ।

- सातवाहन प्रथम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान दी, किंतु उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमिदान किया था।

- स्थापत्य: सातवाहन अपनी शैलकृत वास्तुकला के लिये जाने जाते हैं, जिनमें कार्ले चैत्य और नासिक विहार जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल हैं।

- अमरावती स्तूप का पुनर्निर्माण सातवाहन काल के दौरान किया गया था, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित जटिल मूर्तियों का अंकन किया गया है।

- सातवाहनों ने बौद्ध कला और वास्तुकला को संरक्षण दिया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में देखा जा सकता है तथा अमरावती कला शैली को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, जिसे जटिल मूर्तियों के लिये जाना जाता था।

- महाराष्ट्र के नानेघाट अभिलेखों से राजवंश के धार्मिक संरक्षण (विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रति संरक्षण) पर प्रकाश पड़ता है तथा बौद्ध भिक्षुओं को दी गई भूमि पर कर छूट का उल्लेख मिलता है।

- नागार्जुनकोंडा को दूसरी-तीसरी शताब्दी में सातवाहनों के उत्तराधिकारियों, इक्ष्वाकुओं के संरक्षण में सबसे अधिक समृद्धि मिली।

- भाषा: सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृत थी तथा उनके शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे।

- गाथासप्तशती (राजा हाल द्वारा रचित एक प्राकृत ग्रन्थ) इस काल की एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, जिसमें 700 श्लोक हैं।

- पतन: तीसरी शताब्दी ई. के आसपास इस राजवंश का पतन हो गया और पूर्वी दक्कन में इक्ष्वाकुओं ने इसका स्थान लिया, जिन्होंने कई सातवाहन परंपराओं (विशेष रूप से बौद्ध संरक्षण में) को जारी रखा।

- बाद में, पल्लव दक्षिणी क्षेत्र में प्रमुखता से उभरे।

निष्कर्ष

तेलंगाना में सातवाहन अभिलेखों से इस राजवंश के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है। अपनी सैन्य शक्ति, बौद्ध धर्म के समर्थन तथा मातृवंशीय प्रभावों के लिये प्रसिद्ध सातवाहनों ने व्यापार, शहरीकरण के विकास तथा प्रारंभिक दक्कन इतिहास को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। अपने पतन के बाद इक्ष्वाकु पूर्वी दक्कन में इनके उत्तराधिकारी के रूप में उभरे, जिन्होंने उनकी कई प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं (विशेष रूप से बौद्ध धर्म का संरक्षण) को जारी रखा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: सातवाहन राजवंश की सामाजिक-राजनीतिक संरचना को बताते हुए उनके प्रशासन, सैन्य प्रणाली एवं सामंती संबंधों पर प्रकाश डालिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया ? "कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा-मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निन्दा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुँचाता है।" (2020) (a) अशोक उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प (रिलीफ स्कल्प्चर) शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ ‘राण्यो अशोक’ (राजा अशोक) उल्लिखित है? (2019) (a) कंगनहल्ली उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिये। (2013) |

भारत में श्रम बल का रूपांतरण

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, बंधुआ मजदूरी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, गिग श्रमिक, जनसांख्यिकी लाभांश मेन्स के लिये:सामाजिक न्याय और श्रम अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार संबंधी मुद्दे, श्रम उत्पादकता और आर्थिक विकास |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

1 मई को विश्व भर में कार्य की गरिमा एवं श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिन को श्रमिकों के योगदान के स्मरण के रूप में मनाया जाता है साथ ही बंधुआ और शोषणकारी श्रम को खत्म करने के लिये श्रम कानूनों के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है।

भारत के श्रम बल की वर्तमान स्थिति क्या है?

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत की समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 59.6% पर अपेक्षाकृत स्थिर रही। यह आँकड़ा वर्ष 2023 के 59.8% से मामूली कमी को दर्शाता है।

- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में भी मामूली गिरावट देखी गई, जो 58.0% से घटकर 57.7% हो गई।

- अखिल भारतीय स्तर पर बेरोज़गारी दर में मामूली वृद्धि हुई और यह 3.1% से बढ़कर 3.2% हो गई।

भारत की श्रम बल प्रणाली से संबंधित वर्तमान मुद्दे क्या हैं?

- अनौपचारिकता: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार, भारत के 47 करोड़ कार्यबल में से लगभग 39 करोड़ असंगठित क्षेत्र से संबंधित है जिनके पास रोज़गार की सुरक्षा, अनुबंध और सामाजिक संरक्षण का अभाव है।

- इसके अतिरिक्त, संगठित क्षेत्र में 9.8% श्रमिक अनौपचारिक हैं जिससे व्यापक आउटसोर्सिंग और श्रमिक भेद्यता पर प्रकाश पड़ता है।

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का औपचारिकरण 56% तक पहुँच गया है और श्रम बाज़ार औपचारिकता 15% पर है (सिटी रिसर्च 2024)।

- कोविड के बाद 54 मिलियन नए रोज़गार सृजित हुए हैं जिनमें से अधिकांश स्वरोज़गार थे, न कि औपचारिक वेतन रोज़गार।

- निम्न-गुणवत्ता वाले रोज़गार और कौशल अंतराल: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इंडिया एम्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में निम्न-गुणवत्ता वाले रोज़गार का प्रभुत्व है तथा प्रवासियों एवं अनौपचारिक श्रमिकों को अक्सर बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से पता चलता है कि भारत के केवल 51.25% स्नातक ही रोज़गार योग्य माने जाते हैं, जिससे कौशल अंतराल पर प्रकाश पड़ता है।

- श्रम कानूनों का समय पर कार्यान्वयन न होना: भारत में श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने अधिकारों में कमी तथा श्रमिकों की सुरक्षा में कमी पर आपत्ति जताई है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक नियमों का मसौदा तैयार करने तथा उन्हें लागू करने के लिये राज्यों की तत्परता भी एक प्रमुख कारक रही है।

- इसके अतिरिक्त, गिग श्रमिकों (2020-21 तक 7.7 मिलियन गिग श्रमिक) को न्यूनतम वेतन कानूनों, व्यावसायिक सुरक्षा विनियमों तथा औद्योगिक संबंध संहिता 2020 से बाहर रखा गया है जिससे वे स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं तथा इसके साथ ही विवाद समाधान तंत्र का अभाव बना हुआ है।

- श्रम बल में लैंगिक असमानताएँ: महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) वर्ष 2023 के 41.3% से घटकर वर्ष 2024 में 40.3% हो गई, जबकि पुरुषों की भागीदारी दर 78.3% से बढ़कर 79.2% हो गई।

- शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर 8.2% है तथा 25 वर्ष से अधिक आयु की केवल 3% कार्यरत महिलाओं के पास उचित डिग्री है जिससे शिक्षित महिलाओं के कौशल तथा रोज़गार असंतुलन पर प्रकाश पड़ता है।

- निम्न श्रम उत्पादकता: भारत सबसे लंबे समय तक कार्य करने के मामले में विश्व स्तर पर 13वें स्थान पर है, जहाँ लोग प्रति सप्ताह औसतन 46.7 घंटे कार्य करते हैं तथा 51% से अधिक कर्मचारी 49 घंटे या उससे अधिक कार्य करते हैं।

- इसके बावजूद, भारत की श्रम उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है (प्रति कार्य घंटे GDP 8 अमेरिकी डॉलर है) जिससे यह विश्व स्तर पर 133वें स्थान पर है।

- उच्च दबाव वाले कार्य वातावरण (विशेषकर कॉर्पोरेट क्षेत्रों में) से कर्मचारियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है।

- श्रम उत्पादकता (आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्द्धा का एक प्रमुख संकेतक) जीवन स्तर में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- वर्ष 2030 तक जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष कुल कार्य घंटों में 2% से अधिक की कमी आने की आशंका है, जिससे उत्पादकता की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी।

भारत अपने श्रम बल की उत्पादकता और समावेशिता किस प्रकार बढ़ा सकता है?

- औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना: भारत को श्रम संहिता, 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करके तथा EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) एवं ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के तहत कवरेज का विस्तार करके अनौपचारिक से औपचारिक रोज़गार में श्रमिकों के परिवर्तन को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, MSME उद्यम एवं रोजगार संवद्ध प्रोत्साहन (ELI) जैसी योजनाओं को मज़बूत करने तथा उन्हें टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में बुनियादी ढाँचे के विकास से जोड़ने से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- औपचारिकीकरण से स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन तथा रोज़गार की सुरक्षा जैसे श्रमिक लाभों तक पहुँच सुनिश्चित होगी, जिससे समग्र उत्पादकता में सुधार होगा तथा असमानता में कमी आएगी।

- कौशल विकास को बढ़ावा देना: कौशल भारत और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी योजनाओं के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करना तथा भविष्य के रोज़गार हेतु डिजिटल, हरित और सॉफ्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग-अकादमिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है।

- इस संबंध में भारत शिक्षा और उद्योग के बीच मज़बूत संबंध को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर आयरलैंड मॉडल से सीख सकता है।

- संवाद के माध्यम से श्रम संहिताओं पर पुनर्विचार: भारत को भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) को पुनः आयोजित करके सामाजिक संवाद तंत्र को संस्थागत बनाना चाहिये।

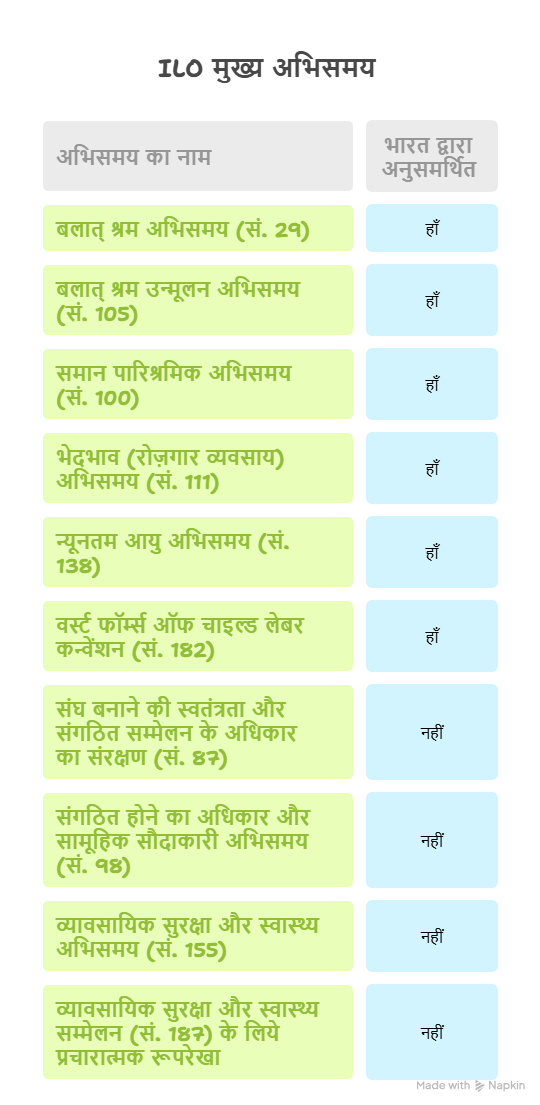

- संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर ILO अभिसमय संख्या 87 तथा संगठित होने और सामूहिक सौदाकारी के अधिकार पर ILO अभिसमय संख्या 98 का अनुसमर्थन करने से, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये, संघीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

- इससे इन श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान होगा, जिसमें रोज़गार सुरक्षा अभाव, सौदाकारी की सीमित शक्ति और कार्य की अनुपयुक्त स्थितियाँ शामिल हैं, साथ ही उचित वेतन और बेहतर कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित होंगी।

- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृत्व लाभ अधिनियम (2017) जैसी नीतियों के माध्यम से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिये।

- महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये सुरक्षित कार्यस्थल, सुविधानुसार कार्य करने, घर से काम करने के विकल्प, बाल देखभाल सहायता और जेंडर-सेंसिटिव नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।

- श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार: व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, विशेष रूप से खनन, निर्माण और वस्त्र जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुधार किये जाने चाहिये।

- उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वस्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख अभिसमय कौन-से हैं?

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अथवा मई दिवस की उत्पत्ति वर्ष 1886 में शिकागो के हेमार्केट घटना से हुई, जहाँ आठ घंटे के कार्यदिवस की मांग कर रही श्रमिकों की शांतिपूर्ण रैली हिंसक हो गई थी।

- "हेमार्केट शहीदों" के सम्मान में सेकेंड इंटरनेशनल (श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन) ने वर्ष 1889 में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में नामित किया।

- यह आंदोलन कार्य के उचित घंटों के लिये वैश्विक संघर्ष का प्रतीक था जिसमें 8 घंटे कार्य के, 8 घंटे विश्राम के और 8 घंटे निजी जीवन के, दृष्टिकोण पर बल दिया गया था।

- भारत में, श्रमिक दिवस जिसे कामगार दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मनाया गया था।

बंधुआ मज़दूरी क्या है?

- परिचय: बंधुआ मज़दूरी अथवा ऋण बंधन आधुनिक दासता के सबसे साधारण लेकिन सबसे कम अभिज्ञात रूपों में से है।

- इसका आशय किसी व्यक्ति को ऋण चुकाने के लिये कार्य करने के लिये मजबूर किये जाने से है, जिसमें सामान्यतः भ्रामक शर्तों के तहत, अत्यंत निम्न अथवा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

- कारण: बंधुआ मज़दूरी जातिगत भेदभाव, सामंती भूमि व्यवस्था, अत्यंत गरीबी और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है। आजीविका के सीमित विकल्पों के कारण परिवार अंतर-पीढ़ीगत बंधन से उबर नहीं पाते हैं।

- नगरीय प्रवास से भी अनौपचारिक क्षेत्रों जैसे घरेलू कार्य, होटल और बाल भिक्षा वृत्ति में बंधुआ मज़दूरी को बढ़ावा मिलता है।

- संबंधित संवैधानिक और विधिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के अंतर्गत बंधुआ मज़दूरी प्रतिबंधित है।

- बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विधिक रूप से बंधुआ मज़दूरी को समाप्त किया गया और इससे संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया है। इसके तहत श्रमिकों को कर्ज़ के दायित्वों से मुक्त किया गया और बंधित कर्ज़ की वसूली पर रोक लगाईं गई।

- भारत में इसकी व्याप्ति: वर्ष 2016 में, सरकार ने वर्ष 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों को संरक्षण प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने की योजना की घोषणा की।

- हालाँकि, वर्ष 2021 तक, पाँच वर्षों की अवधि में केवल 12,760 बंधुआ मज़दूरों को इससे मुक्त किया गया।

- यह सामान्यतः कृषि, ईंट भट्टों, खनन, रेशम, माचिस, वस्त्र और पटाखा उद्योगों में व्याप्त है, तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब में इसकी व्याप्ति अधिक है।

- हालाँकि, वर्ष 2021 तक, पाँच वर्षों की अवधि में केवल 12,760 बंधुआ मज़दूरों को इससे मुक्त किया गया।

निष्कर्ष:

भारत को औपचारिक, सुरक्षित और सार्थक रोजगार अवसरों के सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिये। मानव पूंजी में निवेश करके, लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर, कार्यबल को औपचारिक बनाकर और उद्योगों की परिवर्तित होती मांगों के अनुरूप कौशल विकास के साथ, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्णतम उपयोग कर सकता है। भविष्य के लिये तत्पर कार्यबल को आकार देने के लिये तत्काल और निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में श्रमिकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। श्रम कानूनों के तहत उनके लिये बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या सुधार लागू किये जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016) (a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना उत्तर: (a) प्रश्न. प्रच्छन्न बेरोज़गारी का आमतौर पर अर्थ होता है- (2013) (a) बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार रहते हैं उत्तर:(c) मेन्स:प्रश्न. भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023) |