नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन में नगरीय ऊष्मा द्वीप (UHI) के दोहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है - जहाँ इससे ऊष्मा से संबंधित मृत्यु दर को बढ़ावा मिलता है वहीं इसके द्वारा ठंड से संबंधित मौतों में काफी हद तक कमी आ सकती है।

- वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर ठंड से संबंधित मौतों में गिरावट, ऊष्मा से संबंधित मौतों में वृद्धि की तुलना में 4.4 गुना अधिक थी तथा मॉस्को जैसे शहरों में तो यह अंतर और भी अधिक था।

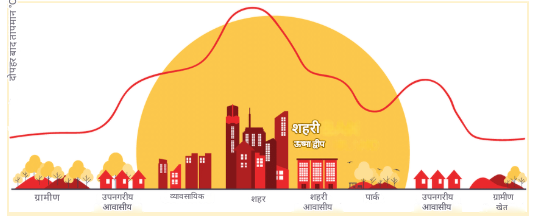

नगरीय ऊष्मा द्वीप क्या है?

- परिचय: नगरीय ऊष्मा द्वीप (UHI) का आशय ऐसे महानगरीय क्षेत्र से है जो आस-पास के ग्रामीण परिवेश की तुलना में काफी गर्म होता है।

- नगरीय क्षेत्र प्राकृतिक भूदृश्यों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं क्योंकि कंक्रीट और डामर जैसी सामग्रियाँ अधिक प्रभावी रूप से ऊष्मा को अवशोषित करने के साथ बनाए रखती हैं।

- इसका प्रभाव नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन जैसे बड़े एवं सघन आबादी वाले नगरों में सबसे अधिक देखा गया है।

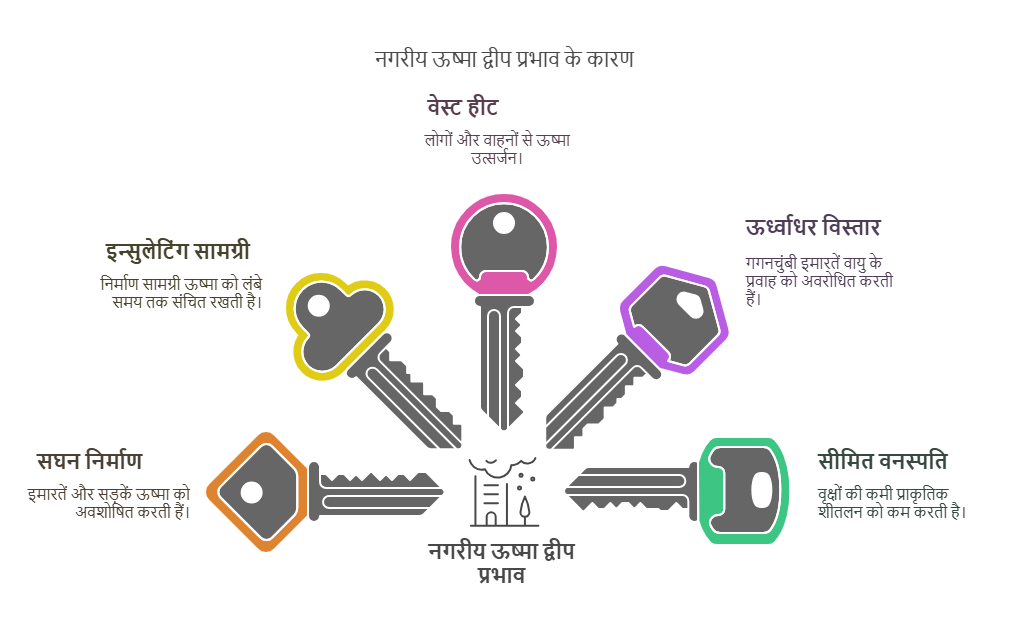

कारण:

- अपारगम्य सतहें: डामर, कंक्रीट और स्टील जैसी सामग्रियों से दिन के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है और कम एल्बिडो के कारण रात में इस ऊष्मा का निष्कासन धीरे-धीरे होने से अधिक ऊष्मा का अनुभव होता है।

- वनस्पति का अभाव: सीमित हरित आवरण से वाष्पोत्सर्जन में कमी के कारण प्राकृतिक शीतलन बाधित होता है और नगरीय ऊष्मा द्वीप की स्थिति बनती है।

- मानवजनित ऊष्मा: वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और एयर कंडीशनिंग से अतिरिक्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे नगरीय तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

- वायु प्रदूषण और कालिख: ब्लैक कार्बन और अन्य कणीय पदार्थ सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे परिवेश का तापमान बढ़ जाता है और UHI प्रभाव असंतुलित हो जाता है।

- नगरीय आकृति विज्ञान: सघन इमारतें, संकरी गलियाँ और निम्न वायु प्रवाह अर्बन कैनियन इफेक्ट (Urban Canyon Effect) का कारण बनता हैं, जिससे ऊष्मा सीमित स्थानों में ही प्रग्रहित हो जाती है।

- गगनचुंबी और ऊँची इमारतें वायु के प्रवाह को अवरोधित कर ऊष्मा में वृद्धि करती हैं।

परिणाम:

- ऊर्जा की बढ़ती मांग: UHI से शीतलन ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है, ग्रिडों पर दबाव पड़ता है और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है।

- स्थानीय तापमान में वृद्धि करके , शहरी क्षेत्र शीतलन के लिये ऊर्जा की खपत को बढ़ाते हैं और नगरीय ऊष्मा द्वीपों को जलवायु परिवर्तन के स्थानीय त्वरक के रूप में स्थापित करते हैं।

- वायु गुणवत्ता में गिरावट: उच्च तापमान से ज़मीनी स्तर पर ओज़ोन परत का निर्माण बढ़ जाता है, जिससे धुंध और श्वसन संबंधी समस्याएँ बढ़ जाती हैं।

- ऊष्मा से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम: UHI से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और हृदय संबंधी तनाव बढ़ता है, विशेष रूप से संवेदनशील समूहों में।

- जल संसाधनों पर दबाव: UHI वाष्पीकरण को बढ़ाता है, जिससे जल की उपलब्धता कम होती है और शीतलन की मांग बढ़ती है।

- जैवविविधता की क्षति: UHI देशी वनस्पति को क्षति पहुँचाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है, और अत्यधिक ऊष्मा और हरित क्षेत्रों में कमी के कारण शहरी वन्यजीवों को खतरा उत्पन्न होता है।

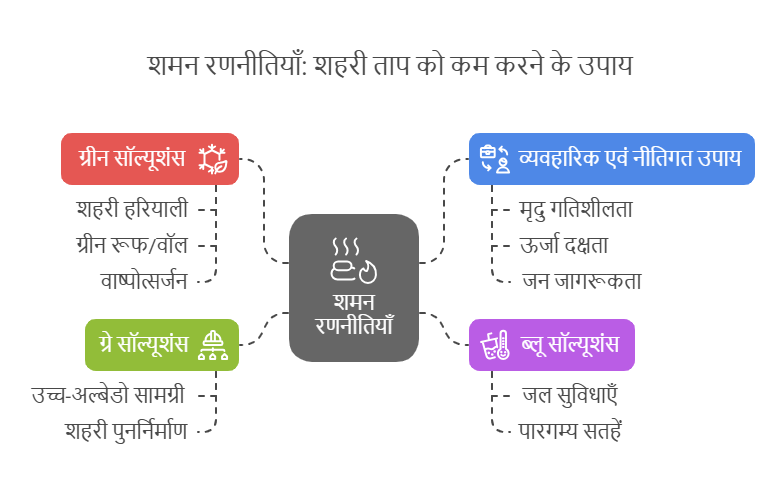

UHI शमन रणनीतियाँ:

UHI शमन केस स्टडी:

- लॉस एंजिल्स कूल रूफ पहल: इसमें सभी नए भवनों और प्रमुख नवीनीकरणों में सूर्य प्रकाश को परावर्तित करने और उच्च सौर परावर्तन तथा तापीय उत्सर्जन के माध्यम से अवशोषित ऊष्मा को मुक्त किये जाने के उद्देश्य से परावर्तक छत सामग्री के उपयोग की आवश्यकता होती है।

- दुबई की स्मार्ट कूलिंग प्रणाली: इसमें एक केंद्रीय स्थल पर द्रुतशीतित जल उपलब्ध कराया जाता है और इसे भूमिगत पाइपों के माध्यम से अनेक भवनों में वितरित किया जाता है, जिससे एकल AC की तुलना में 30-50% अधिक ऊर्जा-कुशलता प्राप्त होती है।

- पेरिस की कूल स्ट्रीट्स पहल: यह एक व्यापक नगरीय रूपांतरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नगरों में ऊष्मा प्रभाव का शमन करना है:

- इसके अंतर्गत सड़कों को केवल पैदल यात्रियों के क्षेत्र में परिवर्तित किया जाना शामिल है।

- डामर के उपयोग की जगह वृक्षारोपण करना शामिल है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अधिक जानकारी के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: हीटवेव

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. वर्तमान में और निकट भविष्य में भारत की ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में संभावित सीमाएँ क्या हैं? (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) |

डीप टेक स्टार्टअप्स और भारत

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत का सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान और विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र डीप-टेक स्टार्ट-अप्स को सीमित समर्थन प्रदान करता है।

डीप टेक क्या है?

- परिचय: यह महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग प्रगति पर आधारित प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है, जिसके लिये प्रायः व्यापक अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होती है।

- डीप टेक के उदाहरणों में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी एवं रोबोटिक्स शामिल हैं। ये नवाचार जटिल समस्याओं को संबोधित करते हैं और इनमें बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने की क्षमता है।

- डीप टेक से संबंधित भारत की पहल:

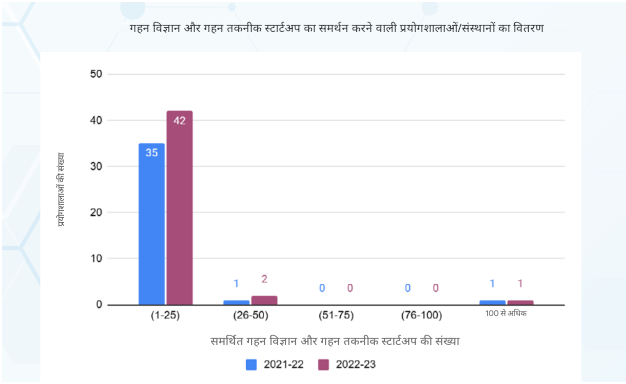

स्टार्टअप्स के लिये अनुसंधान एवं विकास संगठनों के समर्थन पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- डीप टेक स्टार्ट-अप के लिये सीमित समर्थन: केवल 4 में से 1 सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास संगठन ही स्टार्ट-अप के लिये इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करता है, तथा केवल 6 में से 1 ही डीप-टेक स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करता है।

- केवल 15% संस्थानों ने विदेशी उद्योग साझेदारों के साथ सहयोग किया, जिससे वैश्विक संपर्क और प्रौद्योगिकी सह-विकास सीमित हो गया।

- बाह्य सहयोग का अभाव: 50% प्रयोगशालाएँ बाहरी शोधकर्त्ताओं या छात्रों के लिये अपनी सुविधाएँ नहीं खोलती हैं, जिससे विचारों का आदान-प्रदान और ज्ञान का आदान-प्रदान सीमित हो जाता है।

- बजट का अनुचित उपयोग: वर्ष 2020-21 में अनुसंधान एवं विकास पर केंद्र सरकार का व्यय 55,685 करोड़ रुपए था, लेकिन रणनीतिक क्षेत्रों (रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा) को छोड़कर , गैर-रणनीतिक क्षेत्रों पर खर्च 24,587 करोड़ रुपए था।

- भाग लेने वाले संस्थानों में से केवल एक-चौथाई ने अपने बजट का 75-100% वास्तविक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय किया।

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), आयुष मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत आने वाली कई प्रयोगशालाओं ने अनुसंधान एवं विकास पर व्यय औसत स्तर से कम बताया है।

भारत को डीप टेक स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने में क्यों संघर्ष करना पड़ता है?

- निम्न-तकनीकी उपभोक्ता सेवाओं पर विशेष ध्यान: अधिकांश भारतीय स्टार्ट-अप्स उपभोक्ता-संबंधी क्षेत्रों जैसे कि खाद्य वितरण, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक को सेवाएँ प्रदान करते हैं।

- यह प्रवृत्ति अल्पावधि लाभप्रदता और कम प्रवेश बाधाओं से प्रेरित है जो सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष तकनीक जैसे गहन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की पूंजी-गहन एवं उच्च जोखिम प्रकृति के विपरीत है।

- भारत में उद्यम पूंजी के तहत ई-कॉमर्स, एडु-टेक और डिजिटल भुगतान जैसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

- अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल निवेश, सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.64% है, जो चीन (2.43%) जैसे वैश्विक हितधारकों से बहुत कम है।

- इस व्यय का अधिकांश हिस्सा रणनीतिक क्षेत्रों (रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा) में केंद्रित है, जो निजी स्टार्ट-अप्स के लिये सुलभ नहीं हैं, जिससे नवाचार में बाधा आती है।

- जोखिम-सहनशील पूंजी की कमी: डीप-टेक उद्यम के समक्ष प्रौद्योगिकियों की जटिलता बनी रहती है। उन्हें प्रयोगशाला सुविधाओं, बौद्धिक संपदा संरक्षण और कुशल कार्यबल में पर्याप्त अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है।

- पूर्वानुमानित, दीर्घकालिक वित्तपोषण के अभाव से उद्यमी AI, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष तकनीक जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने में अधिक रूचि नहीं दिखाते हैं।

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड और अन्य योजनाओं से प्रारंभिक चरण में तो वित्तपोषण उपलब्ध हो जाता है लेकिन यह डीप-टेक उद्यमों की सतत् पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।

- अपर्याप्त संस्थागत सहयोग: मज़बूत उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी की कमी से अपेक्षित समाधानों के लिये अनुसंधान परिणामों को लागू करने में अंतराल (विशेष रूप से AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में) पैदा होता है।

- उद्योग सहयोग के अभाव से अनुसंधान प्रयोगशालाओं की नवाचारों को विकसित करने की क्षमता सीमित होती है।

- बुनियादी ढाँचा संबंधी बाधाएँ: भारत की कई सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में गहन तकनीक वाले स्टार्ट-अप को विकसित करने तथा पोषित करने के लिये आवश्यक सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।

- उच्च तकनीक वाले स्टार्टअप को अक्सर विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा और प्रयोगशाला तक पहुँच की आवश्यकता होती है जो कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में सीमित (जहाँ अधिकांश नए स्टार्टअप उभर रहे हैं) है।

- अनुसंधान प्रतिभाओं का पलायन: भारत में अपर्याप्त वित्तपोषण और कम अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के कारण, AI, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों के कई प्रतिभाशाली शोधकर्त्ता अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में जाने का विकल्प चुनते हैं, जहाँ अवसर और वित्तपोषण की सुलभता है।

- इसके अतिरिक्त, क्वांटम कंप्यूटिंग और AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उन्नत कौशल की कमी से डीप-टेक के समक्ष बाधा आती है।

- नीतिगत और विनियामक जटिलता: वर्ष 2024 में स्वदेशी AI क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिये इंडियाAI मिशन को स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 2025 में ही सरकार ने भारत के पहले स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) के विकास हेतु बंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम का चयन किया है।

- यह निर्णय मुख्यतः AI के क्षेत्र में चीन की तीव्र प्रगति के प्रत्युत्तर में लिया गया था, जो भारत द्वारा AI जैसे गहन-तकनीकी क्षेत्रों को राष्ट्रीय नवाचार और डिजिटल संप्रभुता के लिये महत्त्वपूर्ण मानने में किये गए विलंब को उजागर करता है।

- इसके अतिरिक्त, भारत में डीप-टेक उद्यमों के लिये समर्पित अनुपालन ढाँचे का अभाव है। नौकरशाही संबंधी बाधाओं का निवारण, बौद्धिक संपदा का संरक्षण और प्रयोगशाला सुविधाओं का अभिगम होना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिससे नवाचार में होने वाला निवेश प्रभावित हो रहा है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में डीप-टेक स्टार्टअप्स के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और स्टार्टअप्स को समर्थन देने में सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान और विकास संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। |

और पढ़ें: भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? (2014) (a) उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालिक पूंजी उत्तर: (b) प्रश्न. जब सुबह आपके स्मार्ट फोन का अलार्म बजता है, तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिये उसे थपकी देते हैं जिससे आपका गीज़र स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिये अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना-सामान निकाल लेते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताजे किराना-सामानों की पूर्ति के लिये क्रयादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तब सभी बत्तियाँ, पंखे, गीज़र और ए.सी. मशीनें स्वतः बंद हो जाती है। आपके कार्यालय के रास्ते पर, आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है, और यदि आपको किसी बैठक के लिये देर हो रही है, तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। (2018) इन आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, उपर्युक्त परिदृश्य के लिये निम्नलिखित में से कौन-सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? (a) बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल उत्तर: (b) |

सतत् वन प्रबंधन के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी

प्रिलिम्स के लिये:18 वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, राष्ट्रीय वन नीति 1988, RFID टैग, जियोफेंसिंग, आक्रामक प्रजाति, कार्बन सिंक, ग्रीनहाउस गैस, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBM), कृषि वानिकी, कार्बन क्रेडिट, पेरिस समझौता। मेन्स के लिये:सतत् वन प्रबंधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और भूमिका, सतत् वन प्रबंधन में सुधार के लिये कदम। |

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सक्रिय वन प्रबंधन के लिये पायलट आधार पर AI-आधारित रियल-टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम (RTFAS) को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

- यह सतत् वन प्रबंधन में भारत की चुनौतियों का सामना करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ज़ोर देता है।

नोट: 18 वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र (85,724 वर्ग किमी) है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक वनोन्मूलन भी हुआ है (वर्ष 2023 में 612.41 वर्ग किमी की हानि)।

- भारत का वन एवं वृक्ष आवरण 25.17% है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा निर्धारित 33% लक्ष्य से काफी कम है।

भारत में वनों की स्थिति क्या है?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: 18 वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023

AI-आधारित रियल-टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम क्या है?

- परिचय: RTFAS एक क्लाउड-आधारित AI प्रणाली है जो वनोन्मूलन से निपटने के लिये उपग्रह प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग और वास्तविक समय की निगरानी को एकीकृत करती है।

- यह बहु-कालिक उपग्रह डेटा (Multi-Temporal Satellite Data) का विश्लेषण करने और कस्टम AI मॉडल के माध्यम से भूमि उपयोग परिवर्तनों का पता लगाने के लिये गूगल अर्थ इंजन (Google Earth Engine) का उपयोग करता है।

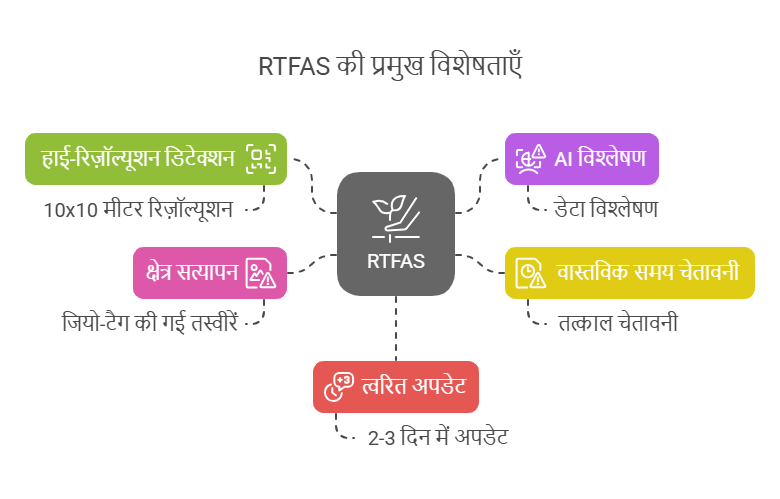

प्रमुख विशेषताएँ:

सतत् वन प्रबंधन के लिये प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है?

- वन कार्बन प्रबंधन: इसरो के रिसोर्ससैट जैसे उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह वन स्वास्थ्य और वनोन्मूलन की निगरानी करते हैं, जबकि हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग कार्बन स्टॉक और जैवविविधता का आकलन करने में मदद करती है।

- AI एल्गोरिदम वनोन्मूलन की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के लिये ऐतिहासिक और वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करती हैं।

- वनाग्नि की रोकथाम: AI कैमरे और थर्मल सेंसर द्वारा धुएँ और ऊष्मा का पता लगाकर आग लगने की घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी मिलती है। उदाहरण के लिये, फायरसैट (FireSat) उपग्रहों का समूह है जो पूर्ण रूप से वनाग्नि का पता लगाने और उसे ट्रैक करने के लिये समर्पित है।

- ड्रोन लाइव फीड प्रदान करते हैं जिससे अग्निशमन में सहायता मिलती है और पाइन नीडल बिल्डअप जैसे अग्नि आपदा से बचाव होता है।

- अतिक्रमण का अनिव्रण: RTFAS जैसी उपग्रह-आधारित प्रणालियों से अनधिकृत गतिविधियों (लकड़ी काटना, खेती, निर्माण) का पता चलने पर 2-3 दिनों में वन अधिकारियों को सूचना प्राप्त होती है।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान: AI-सक्षम कैमरा ट्रैप और GPS ट्रैकिंग से गाँव की सीमाओं के समीप जंतुओं की आवाजाही पर नज़र रखी जाती है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी होती है।

- उदाहरण के लिये, पोचरकैम एक उन्नत कैमरा है जो विशेष मानव-संसूचन एल्गोरिदम से लैस है, जो निकटवर्ती अतिक्रमी के बारे में शिकार-रोधी टीमों को दूर से ही सूचना प्रेषित करने में सक्षम है।

- हाथी अथवा बाघ का मानव बस्तियों में आगमन होने पर RFID टैग और जियोफेंसिंग से अधिकारियों सूचना प्राप्त हो जाती है।

- वन जीर्णोद्धार और वनीकरण: वृक्षों की संवृद्धि, मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिवर्तनों पर नज़र रखने के लिये वनीकरण प्रक्रिया के दौरान ग्रीन बॉट्स को उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे वन स्वास्थ्य का एक व्यापक डेटाबेस तैयार हो सकता है।

- जैवविविधता अनुवीक्षण: रेनफॉरेस्ट कनेक्शन जैसे ध्वनिक सेंसर में पक्षियों और मेंढकों की ध्वनि की पहचान करने और अमेज़न में संकटापन्न प्रजातियों को ट्रैक करने के लिये AI का उपयोग शामिल है।

- जल अथवा मृदा के नमूनों से प्राप्त पर्यावरणीय DNA (eDNA) से मछली और उभयचर जैसी प्रजातियों की आनुवंशिक पृष्ठभूमि का पता लगाया जा सकता है, जिससे आक्रामक अथवा दुर्लभ जलीय जीवों की निगरानी करने में मदद मिलती है।

सतत् वन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है?

- जलवायु परिवर्तन शमन: वनरोपण औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देते हुए कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, CO₂ को अवशोषित करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है।

- औद्योगिक एवं व्यापार आवश्यकता: यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBM), जो वर्ष 2026 से प्रभावी होगा, के अंतर्गत भारत और अन्य देशों से कार्बन-गहन आयात (इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम) पर शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।

- निर्यात की कार्बन तीव्रता को कम करने, CBM टैरिफ को कम करने और व्यापार प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखने में मदद करने की दृष्टि से वनरोपण महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

- पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य: वृक्ष आवरण के विस्तार से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, मृदा अपरदन की रोकथाम होती है, भूजल का पुनःभरण होता है, जल का प्रतिधारण होता है, तथा चरम मौसम की घटनाओं के प्रति आघात सहनीयता बढ़ती है।

- आर्थिक और सामाजिक लाभ: इससे काष्ठ, ईंधन और कृषि वानिकी जैसे उद्योगों को समर्थन मिलता है, तथा ग्रामीण समुदायों को आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होता है।

सतत् वन प्रबंधन के लिये भारत द्वारा कौन-सी पहलें की गई हैं?

- सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम:

- ग्रीन इंडिया मिशन (GIM): इसके अंतर्गत वर्ष 2017 से वर्ष 2021 की अवधि में वन क्षेत्र में 0.56% की वृद्धि हुई।

- राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (2014): इसके तहत प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने के लिये निजी कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना शामिल है।

- भारत में वनों के बाहर वृक्ष कार्यक्रम: इसके तहत हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिये निजी हितधारकों को शामिल करके गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना शामिल है।

- प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAMPA): यह निधि उन स्थानों पर पुनः वनरोपण के लिये दी जाती है जहाँ वनों को औद्योगिक उपयोग के लिये उपयोग में लाया जाता है।

- कॉर्पोरेट एवं सामुदायिक प्रयास:

- CSR-संचालित वृक्षारोपण: इसके तहत ऑटोमोबाइल, सीमेंट और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ वृक्षारोपण करती हैं ।

- आजीविका के लिये कृषि वानिकी: किसान अतिरिक्त आय के लिये फसलों के साथ इमारती लकड़ी, फल और औषधीय पौधों को भी शामिल करते हैं।

- कार्बन क्रेडिट रणनीतियाँ: उद्योग, कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिये वनरोपण में निवेश करते हैं।

भारत सतत् वन प्रबंधन में किस प्रकार सुधार कर सकता है?

- कार्बन बाज़ार को मज़बूत बनाना: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत एक राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री एवं नियामक ढाँचा स्थापित करना चाहिये ताकि वैश्विक कार्बन बाज़ार में वनों में संग्रहीत कार्बन का पूर्ण लाभ उठाने के साथ सार्वजनिक तथा निजी वनरोपण प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।

- उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना: उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों (इस्पात, सीमेंट) के लिये कार्बन-ऑफसेट वृक्षारोपण को अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- धारणीय वानिकी में निवेश करने वाली कंपनियों को कर लाभ प्रदान करना चाहिये।

- ग्रामीण समुदायों को समर्थन प्रदान करना: संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रमों का विस्तार करने के साथ वन-आधारित उत्पादों के लिये बाज़ार तक पहुँच प्रदान करनी चाहिये।

- निगरानी एवं अनुपालन में सुधार: वनरोपण की प्रगति की निगरानी के लिये उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ वन संरक्षण कानूनों के उल्लंघन हेतु कठोर दंड दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत द्वारा वन प्रबंधन में AI और उपग्रह प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, स्थिरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। सक्रिय नीतियों, उद्योग की भागीदारी और सामुदायिक सहभागिता से भारत अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बना रह सकता है। निरंतर नवाचार और मज़बूत कार्यान्वयन, दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक लक्ष्यों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: "पारिस्थितिक संरक्षण एवं औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिये सतत् वन प्रबंधन आवश्यक है।" मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. “भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानिकीकरण है।” सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिये। (2022) |

भारत की अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती

प्रिलिम्स के लिये:ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वच्छ भारत मिशन, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व मुख्य परीक्षा के लिये:भारत में पर्यावरण शासन और अपशिष्ट प्रबंधन, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहल |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

नेचर अध्ययन से पता चलता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है जहाँ से प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट (वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 20%) उत्पन्न होता है जिससे प्रणालीगत जवाबहिता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

अपशिष्ट प्रबंधन क्या है?

- परिचय: अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के क्रम में अपशिष्ट का संग्रह, उपचार और सुरक्षित निपटान करना है। इसमें पुनर्चक्रण, खाद बनाना और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति भी शामिल है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का संरक्षण करने के साथ स्थिरता को बढ़ावा देना है।

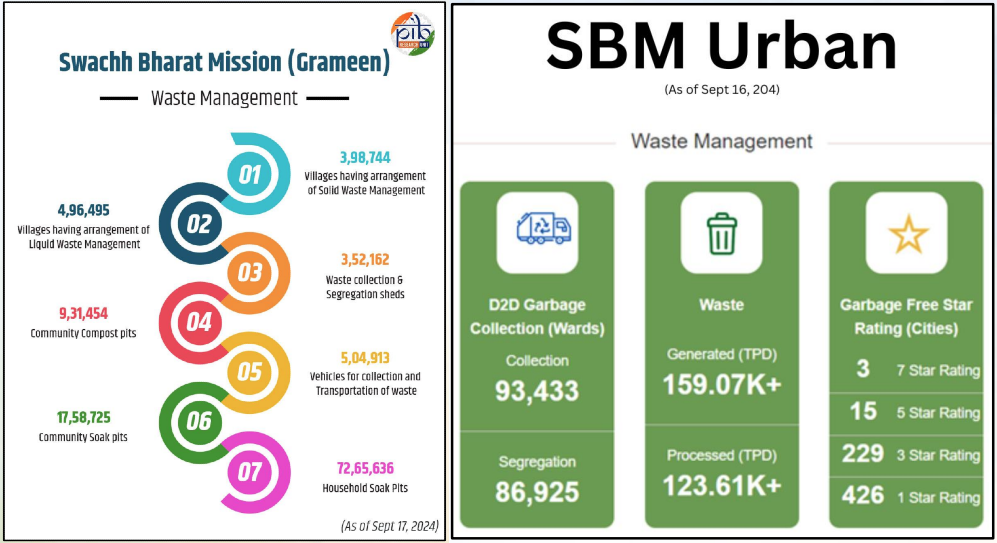

- भारत में अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति: भारत में प्रतिदिन 159,000 टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

- यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण भारत में प्रतिदिन 15,000 से 18,000 मिलियन लीटर तरल अपशिष्ट (ग्रेवाटर) और 0.3 से 0.4 मिलियन मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

- द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में औसतन सालाना 62 मिलियन टन (MT) अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें 7.9 मीट्रिक टन हानिकारक अपशिष्ट, 5.6 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट, 1.5 मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट और 0.17 मीट्रिक टन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शामिल है।

- कुल उत्पन्न अपशिष्ट में से केवल 43 मीट्रिक टन ही एकत्रित किया जाता है जिसमें से 12 मीट्रिक टन का निपटान से पहले उपचार किया जाता है तथा शेष 31 मीट्रिक टन को अपशिष्टगृहों में ही फेंक दिया जाता है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का अनुमान है कि भारत में अपशिष्ट उत्पादन वर्ष 2030 तक बढ़कर 165 मीट्रिक टन हो जाएगा।

- अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित भारत की प्रमुख पहल:

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM): वर्ष 2014 में शुरू किये गए SBM से शहरी और ग्रामीण भारत की स्वच्छता में काफी सुधार हुआ है।

- वर्ष 2024 तक 4.75 लाख गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ तथा 5.14 लाख गाँवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की व्यवस्था थी।

- SBM शहरी 2.0 का लक्ष्य अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और पुनर्चक्रण इकाइयाँ स्थापित करके "शहर को अपशिष्ट मुक्त" बनाना है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में लगभग 1.06 लाख टन प्रतिदिन (TPD) की उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है।

- वर्ष 2024 तक 4.75 लाख गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ तथा 5.14 लाख गाँवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की व्यवस्था थी।

- अपशिष्ट से संसाधन: प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) के तहत यह पहल, बेकार पड़ी सामग्रियों को कला और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।

- वर्ष 2024 तक 3 लाख से अधिक नागरिकों को अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जा चुका है, तथा 800 से अधिक मूल्यांकित प्रौद्योगिकियों में से 80 पहले से ही उपयोग में हैं।

- अपशिष्ट प्रबंधन नियम और दिशा-निर्देश: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, मंत्रालय ने पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये कई अपशिष्ट प्रबंधन नियम और दिशा-निर्देश लागू किये हैं। इनमें शामिल हैं:

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) तंत्र: EPR एक अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र के लिये उत्तरदायी बनाती है, जिसमें संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है।

- वर्ष 2022 में प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और प्रयुक्त तेल के लिये EPR की शुरुआत की गई, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM): वर्ष 2014 में शुरू किये गए SBM से शहरी और ग्रामीण भारत की स्वच्छता में काफी सुधार हुआ है।

भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में चुनौतियाँ क्या हैं?

- अपशिष्ट उत्पादन की कम रिपोर्टिंग: आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.12 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन अध्ययनों के अनुसार यह 0.54 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में महत्त्वपूर्ण कम रिपोर्टिंग को दर्शाता है।

- व्यापक अपशिष्ट लेखा परीक्षा का अभाव: अपशिष्ट डेटा एकत्र करने या लेखा परीक्षा के लिये कोई स्पष्ट पद्धति नहीं है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं और नगर निकायों या स्थानीय स्वशासन एजेंसियों के दायरे में नहीं आते हैं।

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: डंपसाइटों की संख्या सैनिटरी लैंडफिल से काफी अधिक है (10:1)। जबकि भारत 95% राष्ट्रीय अपशिष्ट संग्रह कवरेज का दावा करता है, अधिकांश अपशिष्ट या तो जला दिया जाता है या अवहनीय तरीके से प्रबंधित किया जाता है। अपशिष्ट को संसाधित करने और पुनर्चक्रित करने के लिये मज़बूत बुनियादी ढाँचे की कमी समस्या को और बढ़ा देती है।

- दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (MRF) और रीसाइक्लिंग इकाइयाँ जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ सीमित हैं।

- EPR प्रणाली के लिये प्रस्तावित अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण के लिये कियोस्क की स्थापना के लिये सावधानीपूर्वक योजना बनाने और बुनियादी ढाँचे में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पहुँच कठिन है।

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन को मज़बूत बनाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- अनुपालन के लिये न्यायिक अधिदेश: वर्ष 2025 के वेल्लोर ज़िला पर्यावरण निगरानी समिति बनाम ज़िला कलेक्टर मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को दूर करने के लिये सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

- इस दृष्टिकोण को अपशिष्ट प्रबंधन पर भी लागू किया जा सकता है, जहाँ प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार लोगों को क्षति और बहाली की लागत के लिये जवाबदेह बनाता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण न केवल एक नियामक दायित्व है, बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता भी है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सहित पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है।

- तृतीय पक्ष द्वारा डेटा की जाँच और प्रथाएँ: सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी डेटा की रिपोर्टिंग और निगरानी में पारदर्शिता पर बल दिया, यह नीति अपशिष्ट प्रबंधन डेटा के लिये भी अपनाई जा सकती है, जिससे संबंधित जानकारी का सटीक, स्वतंत्र रूप से सत्यापित और सार्वजनिक रूप से सुलभ होना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

- जियोटैगिंग और ट्रैकिंग: EPR ई-वेस्ट पोर्टल के तहत जियोटैगिंग अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे के माध्यम से ट्रैकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी और संसाधन आवंटन में सुधार होगा।

- मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRF): प्रत्येक नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकाय को को EPR के उद्देश्य से MRF, रिसाइकिलर्स और कियोस्क से जोड़ा जाना चाहिये।

- उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों (PIBO) के लिये अपशिष्ट एकत्र करने हेतु कियोस्क स्थापित करने से समग्र भारत में अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण में सहायता मिलेगी।

- संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशिष्टताओं के आधार पर इन सुविधाओं को अनुकूलित किया जाना चाहिये।

- सर्कुलरिटी के लिये उत्पादों की पुनः अभिकल्पना: कंपनियों को एकल-उपयोग मॉडल से आगे बढ़ना चाहिये और पुनर्चक्रणीयता पर आधारित उत्पाद डिज़ाइन किये जाने चाहिये। बायोडिग्रेडेबल, पुन: प्रयोज्य और मॉड्यूलर घटकों के एकीकरण से उत्पाद आयुकाल को बढ़ाने और अपशिष्ट को कम करने में मदद मिलेगी।

- इसके अतिरिक्त, सर्कुलरिटी के लिये सक्रिय उपभोक्ता भागीदारी की आवश्यकता होती है। उद्योगों को उपभोक्ताओं को जोड़ने, रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने और संधारणीय उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये अभियानों में निवेश करना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ग्रीन निवेश को आकर्षित करने और संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये नीतिगत ढाँचे का सुदृढीकरण करने हेतु ग्लोबल अलायंस फॉर सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी (GACERE) के साथ अपने सहयोग का उपयोग कर सकता है, जिससे अधिक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली नगरीकरण के विस्तार के साथ तालमेल बिठाने में अपर्याप्त है।" बुनियादी ढाँचे के अभाव और नीतिगत उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' आरंभ किया गया था? (2019) (a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 उत्तर: (c) प्रश्न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है ? (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न: निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018) |