रसद दक्षता: भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का आधार | 23 May 2025

यह एडिटोरियल 20/05/2025 को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित “A key driver of India’s economic ambitions” पर आधारित है। यह लेख भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुदृढ़ करने में लॉजिस्टिक्स/रसद क्षेत्र की दक्षता की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, विशेष रूप से बदलते हुए अमेरिकी शुल्कों और वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य की भारत की आकांक्षा की पृष्ठभूमि में।

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है क्योंकि देश एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में तब्दील होने और वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, बदलते व्यापार गतिशीलता और आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन द्वारा परिवर्तित विश्व में, लॉजिस्टिक्स दक्षता व्यापार प्रतिस्पर्द्धा के लिये एक अपरिहार्य स्तंभ के रूप में उभरी है। तेज़ी से आधुनिकीकरण, बुनियादी अवसंरचना के एकीकरण और नीतिगत सुसंगतता के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता बढ़ गई है, जो घरेलू क्षमताओं को वैश्विक बाज़ार की मांगों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता से उत्प्रेरित है।

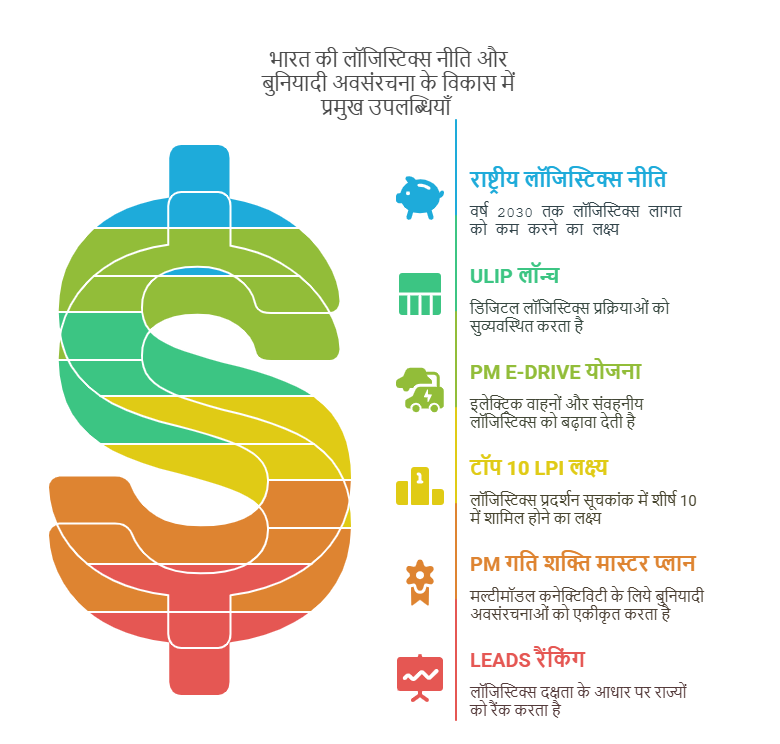

यद्यपि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) जैसी पहलों ने एक मज़बूत नींव रखी है, फिर भी खंडित मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, अविकसित बंदरगाह-आधारित औद्योगिक क्षेत्र एवं तकनीक-संचालित लॉजिस्टिक्स संचालन में कौशल अंतराल जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल के लिये सेक्टर-विशिष्ट लॉजिस्टिक्स पार्क से लेकर AI-संचालित सीमा शुल्क प्रणालियों तक के रणनीतिक हस्तक्षेप इन अंतरालों को समाप्त करने और उभरते वैश्विक व्यापार अवसरों का लाभ उठाने के लिये आवश्यक हैं।

वैश्विक व्यापार में लॉजिस्टिक्स का रणनीतिक महत्त्व क्या है?

- व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना: कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणालियाँ लागत को कम करके, विश्वसनीयता में सुधार करके और डिलीवरी समय में तेज़ी लाकर सीधे तौर पर किसी देश की व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाती हैं।

- विश्व बैंक के अनुसार, लॉजिस्टिक्स में सुधार से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार को 15% तक बढ़ाया जा सकता है।

- उदाहरण के लिये, अबू धाबी का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र उसके सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान देता है और 100,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करता है, जो दर्शाता है कि किस प्रकार सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स आर्थिक विकास एवं वैश्विक बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा देता है।

- निर्यात वृद्धि को सक्षम बनाना: जैसे-जैसे व्यापार की मात्रा बढ़ती है, क्षेत्र-विशिष्ट लॉजिस्टिक्स पार्क और उन्नत बंदरगाह परिचालन जैसी लॉजिस्टिक्स क्षमता का निर्माण आवश्यक हो जाता है।

- भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, जिसका मूल्य वर्ष 2023 में 338 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा वर्ष 2030 तक 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, इसके निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आधारशिला है।

- मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट SEZ जैसी पहल, जो भंडारण एवं परिवहन को एकीकृत करती है, ने निर्यात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और समय को कम किया है।

- उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: AI, IoT और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने से गति, पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि करके लॉजिस्टिक्स में बदलाव आया है।

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का अनुमान है कि डिजिटल व्यापार सुविधा से व्यापार लागत में 14.3% की कमी आ सकती है।

- Amazon और JusLink जैसी कंपनियाँ इन्वेंट्री को अनुकूलित करने तथा विलंब को कम करने के लिये पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण एवं स्वचालन का उपयोग करती हैं, जिससे डिलीवरी तेज़ व अधिक विश्वसनीय हो जाती है।

- बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करना: मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने तथा विनिर्माण विकास को समर्थन देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- भारत सरकार ने सत्र 2024-25 में लॉजिस्टिक्स बुनियादी अवसंरचना के लिये 132.85 बिलियन अमरीकी डॉलर आवंटित किये, जिसमें राजमार्गों, रेलवे और वेयरहाउसिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- चीन के बंदरगाह-औद्योगिक क्लस्टर मॉडल, जिसे भारत के सागरमाला कार्यक्रम में दोहराया गया है, ने दर्शाया है कि बंदरगाहों को विनिर्माण केंद्रों के साथ एकीकृत करने से निर्यात लागत कम हो सकती है तथा दक्षता में सुधार हो सकता है।

- कुशल कार्यबल और नवाचार का निर्माण: आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन के लिये डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल और एक मज़बूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है।

- पाँच वर्षों में 2 मिलियन युवाओं को लॉजिस्टिक्स में कुशल बनाने की भारत की पहल का उद्देश्य डिजिटल एवं तकनीकी विशेषज्ञता की उद्योग की मांग को पूरा करना है।

- वैश्विक स्तर पर, लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप और सार्वजनिक-निजी भागीदारी स्वचालन, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण एवं आपूर्ति शृंखला अनुकूलन में नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं।

भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की स्थिति

- आर्थिक महत्त्व और रोज़गार: भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14.4% का योगदान देता है और 22 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है।

- बाज़ार का आकार और संरचना: वर्ष 2019 में, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का मूल्य 15.1 लाख करोड़ रुपए (USD 190 बिलियन) था, जिसमें से 99% असंगठित था, जिसमें छोटे ट्रक मालिक, दलाल, गोदाम मालिक और माल भाड़ा विक्रेता शामिल थे।

- प्रगति और डिजिटलीकरण: भारत के लॉजिस्टिक्स सुधार डिजिटल और सतत् व्यापार सुविधा पर UNESCAP के वैश्विक सर्वेक्षण में इसके बढ़ते स्कोर में परिलक्षित होते हैं, जो वर्ष 2015 में 63.4% से बढ़कर वर्ष 2021 में 90.3% हो गया है, जो बढ़ी हुई व्यापार सुविधा एवं प्रौद्योगिकी अंगीकरण का संकेत देता है।

- क्षेत्र संरचना: इस क्षेत्र में 37 निर्यात संवर्द्धन परिषदें, 40 सहभागी सरकारी एजेंसियाँ (PGA), 20 सरकारी एजेंसियाँ शामिल हैं, यह 10,000 वस्तुओं का प्रबंधन करता है तथा इसमें 500 प्रमाणन शामिल हैं।

भारत में लॉजिस्टिक्स के विकास की गति के उत्प्रेरक क्या हैं?

- बढ़ता निर्यात-आयात व्यापार: वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका स्पष्ट है, जिसमें सत्र 2022-23 में व्यापारिक आयात 16.51% बढ़कर 714.24 बिलियन अमरीकी डॉलर और निर्यात 6.03% बढ़कर 447.46 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी पहल उन्नत समुद्री और बहुविध रसद सेवाओं की मांग को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा रही हैं।

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP): सितंबर 2022 में शुरू की गई NLP का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13-14% से घटाकर वैश्विक औसत 8% तक लाना है।

- इस नीति का उद्देश्य विनियमनों को सरल बनाना, सहयोग को बढ़ावा देना तथा पूरे क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा देना है।

- बुनियादी अवसंरचना का विकास: PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, समर्पित माल ढुलाई गलियारा (DFC) और राष्ट्रीय बुनियादी अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) (वित्त वर्ष 2020-25 के लिये 111 लाख करोड़ रुपए आवंटित) जैसी परियोजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर निवेश ने राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों में सुधार करके कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, जिससे पारगमन समय व लागत कम हो गई है।

- एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP): ULIP एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है जो 30 से अधिक सरकारी लॉजिस्टिक्स प्रणालियों को एकीकृत करता है, जिससे वास्तविक काल में वस्तु परिवहन की ट्रैकिंग और HSN कोड-स्तरीय वस्तु प्रवाह दृश्यता संभव होती है।

- यह मानकीकृत राष्ट्रव्यापी अनुप्रयोगों के विकास का समर्थन करता है जो आपूर्ति शृंखला दक्षता, उत्पादन योजना और अंतिम-मील वितरण में सुधार करते हैं।

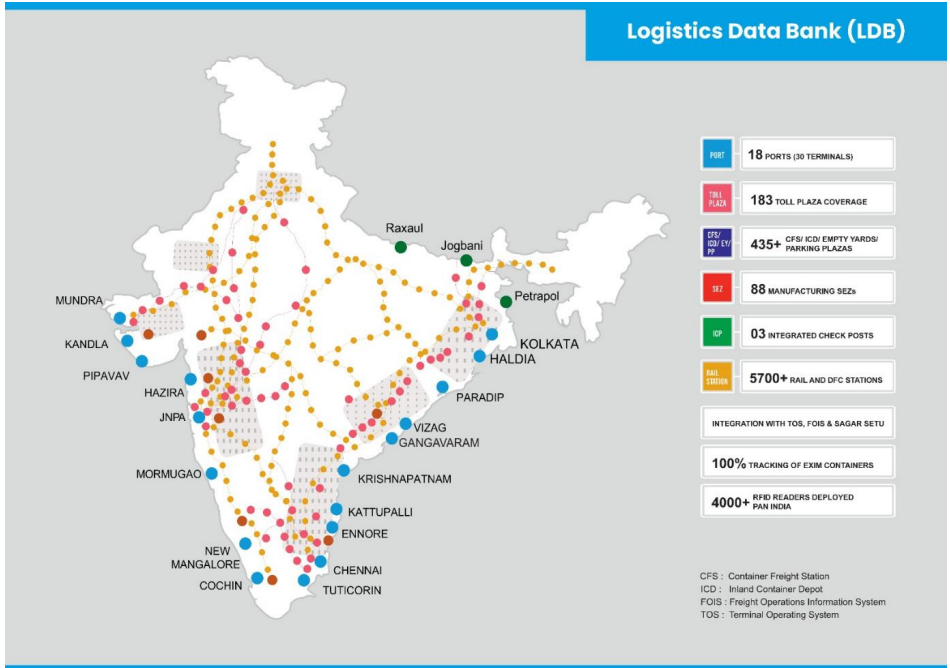

- लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक (LDB): समर्पित माल गलियारों सहित प्रमुख सड़क और रेल मार्गों पर स्थापित लगभग 3,000 RFID रीडरों के साथ, LDB विस्तृत कंटेनर आवागमन डेटा एकत्र करता है।

- LDB से प्राप्त विश्लेषण से बंदरगाहों पर रुकने का समय, पारगमन गति और राज्यों में प्रदर्शन बेंचमार्किंग की जानकारी मिलती है, जिससे बाधाओं की पहचान करने तथा बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिये मार्गदर्शन मिलता है।

- ई-कॉमर्स बूम और लास्ट-माइल डिलीवरी: भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार 27% CAGR से बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2026 तक 163 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जिससे कुशल लास्ट-माइल डिलीवरी की मज़बूत मांग बढ़ेगी।

- इस वृद्धि के कारण विशेषीकृत लॉजिस्टिक्स फर्मों और तकनीक-संचालित समाधानों का उदय हुआ है, जिसमें कोविड-19 के बाद ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के दौरान डेल्हीवरी जैसी कंपनियाँ विकसित हो रही हैं।

- प्रौद्योगिकी अंगीकरण और डिजिटल परिवर्तन: डिजिटलीकरण, मार्ग अनुकूलन, पूर्वानुमानित रखरखाव और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिये AI, IoT, ब्लॉकचेन एवं डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से दक्षता, पारदर्शिता व नवाचार को बढ़ावा देकर भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बदल रहा है।

- परिवहन, सीमा शुल्क और तकनीकी प्रबंधन में डिजिटल रूप से कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग, स्वचालन एवं आपूर्ति शृंखला दृश्यता में विशेषज्ञता रखने वाले स्टार्टअप्स व IT प्रदाताओं के लिये विकास के अवसरों को बढ़ा रही है।

भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- बुनियादी अवसंरचना का अभाव: भारत की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अकुशल लास्ट माइल कनेक्टिविटी और अविकसित परिवहन नेटवर्क से ग्रस्त है, जिसके कारण विलंब एवं उच्च लागत की स्थिति उत्पन्न होती है।

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी परियोजनाएँ भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी एवं प्रशासनिक विलंब के कारण धीमी प्रगति का सामना कर रही हैं।

- सड़कें 66% माल ढुलाई का काम संभालती हैं, जिससे भीड़भाड़ होती है, जबकि अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे सस्ते, हरित साधनों का उपयोग कम होता है।

- विनियमन और अनुमोदन में विलंब: कई मंत्रालयों में जटिल और ओवरलैपिंग विनियमन लॉजिस्टिक्स पार्क विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। व्यवसायों को कई अधिनियमों का अनुपालन करना पड़ता है तथा विभिन्न अंतर-राज्यीय नियमों का सामना करना पड़ता है, जिससे विलंब और लागत बढ़ती है।

- यद्यपि PM गति शक्ति का उद्देश्य समन्वय में सुधार करना है, फिर भी नियामक विखंडन के कारण 20-25% तक रसद में विलंब होता है।

- डिजिटल एकीकरण जटिलता: एजेंसियों में डेटा और सिस्टम एकीकरण खंडित है, जिससे वास्तविक काल दृश्यता एवं आपूर्ति शृंखला दक्षता सीमित हो जाती है।

- बाज़ार का केवल 5.5-6% हिस्सा ही संगठित और तकनीक-सक्षम है। छोटे भागीदारों के पास RFID, IoT और ब्लॉकचेन जैसे उपकरणों तक एक्सेस नहीं है, जिससे समग्र उत्पादकता कम हो जाती है।

- कौशल की कमी: अधिकांश लॉजिस्टिक्स कार्यबल असंगठित है और उनमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) प्रथाओं में प्रशिक्षण का अभाव है।

- इससे उत्पादकता कम होती है और कार्यान्वयन स्थिति निम्नस्तरीय हो जाती है। इस क्षेत्र को वर्ष 2030 तक 4.3 मिलियन अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, खासकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में।

- खंडित आपूर्ति शृंखला समन्वय: निर्माताओं, ट्रांसपोर्टरों, सीमा शुल्क और गोदामों के बीच अपर्याप्त समन्वय से अकुशलता एवं विलंब होता है।

- सड़कों पर अत्यधिक निर्भरता और मल्टीमॉडल एकीकरण की कमज़ोरी लागत बचत एवं स्थिरता को सीमित करती है। उच्च रसद लागत और जटिल अनुपालन बोझ के कारण MSME को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है।

लॉजिस्टिक्स सुधारों के माध्यम से निर्यात-आधारित विकास को बढ़ाने के उपाय क्या हैं?

- लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास में तेज़ी लाना: इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और फुटवियर जैसे क्षेत्रों के लिये विनिर्माण केंद्रों के निकट मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (MMLP) के विकास में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

- इन पार्कों में वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, सीमा शुल्क निकासी (ICEGATE जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से) और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी (रेल द्वारा फ्रेट कॉरिडोर एवं सड़क द्वारा भारतमाला) को एकीकृत किया जाना चाहिये।

- यदि औद्योगिक इकाइयों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं माल ढुलाई ग्रामों (जैसे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण SEZ) के समीप स्थापित किया जाए, तो इससे वस्तुओं का कुशल संकेंद्रण संभव हो सकेगा, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण की आर्थिक लाभप्रदता बढ़ेगी।

- समर्थन और कौशल विकास को एकीकृत करना: लॉजिस्टिक्स पार्कों के भीतर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कार्यबल विकास मिशन के साथ जुड़े कौशल केंद्रों को शामिल किया जाना चाहिये।

- डिजिटल लॉजिस्टिक्स, मल्टीमॉडल हैंडलिंग और ESG अनुपालन में मॉड्यूलर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ताकि सक्षम कार्यबल का निर्माण किया जा सके, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल प्रदान किया जा सके। परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये व्यापार सुविधा और नवाचार केंद्रों को शामिल किया जाना चाहिये।

- उन्नत प्रौद्योगिकी अंगीकरण: AI-संचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणालियों को लागू किया जाना चाहिये तथा ULIP और ई-लॉग जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स परिचालन को डिजिटल बनाया जाना चाहिये।

- रियल टाइम कार्गो ट्रैकिंग के लिये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिये एक राष्ट्रीय ई-मार्केटप्लेस विकसित किया जाना चाहिये, जिससे लघु व मध्यम ऑपरेटरों को मार्गों का अनुकूलन करने तथा ONDC के माध्यम से शिपमेंट को समेकित करने में सक्षम बनाया जा सके।

- हितधारकों का विश्वास बनाने और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण को सक्षम करने के लिये मज़बूत साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी में सुधार: भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं का लाभ उठाते हुए बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों तक लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में महत्त्वपूर्ण अंतराल को दूर किया जाना चाहिये।

- विद्युतीकरण और टर्मिनल विस्तार के माध्यम से रेल एवं अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाना, समर्पित माल और तटीय गलियारों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये।

- इन उन्नयनों से पारगमन समय में कमी आएगी तथा मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को समर्थन मिलेगा।

- बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना: सागरमाला के अंतर्गत बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों और बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिये, विनिर्माण, भंडारण एवं ट्रांसशिपमेंट गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिये।

- रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और उन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिये, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ वे लॉजिस्टिक्स हब्स के साथ सह-स्थित हों ताकि पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त की जा सके। नेटवर्क की योजना को बेहतर बनाने तथा भीड़-भाड़ के प्रबंधन हेतु ISRO, NIC और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के सहयोग से भू-स्थानिक विश्लेषण (geospatial analytics) का उपयोग किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

डिजिटल प्लेटफॉर्म, सेक्टर-विशिष्ट पार्क और कुशल कार्यबल विकास को एकीकृत करके, भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप, लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 14% से घटाकर 8% कर सकता है। केंद्रित कार्यान्वयन के साथ, ये सुधार वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं और वर्ष 2047 तक 32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था के विकसित भारत लक्ष्य को आगे बढ़ा सकते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. कुशल लॉजिस्टिक्स भारत की वैश्विक विनिर्माण और निर्यात महाशक्ति बनने की रणनीति का केंद्र है। टिप्पणी कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स प्रश्न 1. गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (2022) प्रश्न 2. राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति 'वाहनों की आवाजाही' के बजाय 'लोगों की आवाजाही' पर बल देती है। इस संबंध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिये। (2014) |