स्थिर एवं उत्तरदायी वैश्विक परमाणु व्यवस्था का निर्माण | 17 Nov 2025

यह एडिटोरियल 14/11/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “ Donald Trump shakes up the global nuclear order ” पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अमेरिकी परमाणु परीक्षणों को पुनः आरंभ करने के निर्णय से लंबे समय से चले आ रहे वैश्विक हथियार नियंत्रण मानदंडों के ध्वस्त होने का खतरा है, जिससे प्रमुख शक्तियों के बीच नई परमाणु हथियारों की होड़ भड़क सकती है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था की स्थिरता को खतरा हो सकता है।

प्रिलिम्स के लिये: NPT (1968), SALT I और II, ABM संधि (1972), INF संधि (1987), ओपन स्काईज़, CTBT (व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि) संधि, क्यूबा मिसाइल संकट (1962), JCPOA (संयुक्त व्यापक कार्य योजना), TPNW (परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि), परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन

मेन्स के लिये: पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक परमाणु परिदृश्य का विकास, समकालीन वैश्विक परमाणु व्यवस्था के मौजूदा मुद्दे, भारत के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ

डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अमेरिकी परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की घोषणा दशकों में वैश्विक परमाणु नीति में सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। कमज़ोर होती हथियार नियंत्रण संधियों और अमेरिका, रूस व चीन के बीच बढ़ती हथियारों की होड़ की पृष्ठभूमि में, यह निर्णय लंबे समय से चले आ रहे परमाणु अप्रसार मानदंडों के लिये खतरा है जो परमाणु खतरों को और भी बढ़ा सकता है। जैसे-जैसे विश्व नए सिरे से प्रतिद्वंद्विता और अस्थिरता के जोखिम का सामना कर रहा है, वैश्विक परमाणु व्यवस्था के भविष्य को दिशा देने के लिये तत्काल, सामूहिक पुनर्विचार एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की आवश्यकता है, जिसमें भारत की रणनीतिक भूमिका तथा उत्तरदायी परमाणु रुख लगातार महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है।

विगत वर्षों में वैश्विक परमाणु परिदृश्य किस-प्रकार विकसित हुआ है?

- शीत युद्ध काल में द्विध्रुवीय प्रतिरोध (Bipolar Deterrence) का स्वरूप:

- अमेरिका-सोवियत संघ द्विध्रुवीयता: परमाणु व्यवस्था पर दो महाशक्तियों का प्रभुत्व था जो पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश (MAD) में लगी हुई थीं, जिससे एक संवेदनशील लेकिन स्थिर निवारण व्यवस्था का निर्माण हुआ।

- शस्त्र नियंत्रण संरचना: NPT (1968), SALT I और II, ABM संधि (1972), और INF संधि (1987) जैसी प्रमुख संधियों ने संयम एवं सत्यापन को संस्थागत रूप दिया।

- संकट स्थिरता: क्यूबा मिसाइल संकट (1962) जैसे संकटग्रस्त बिंदुओं के बावजूद, संचार के सुदृढ़ माध्यमों और पूर्वानुमानित व्यवहार ने रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की।

- शीत युद्ध के बाद एकल-ध्रुवीयता और आंशिक निरस्त्रीकरण:

- सोवियत संघ का विघटन: सहयोगी कार्यक्रमों की सहायता से हथियारों को नष्ट या स्थानांतरित कर दिया गया।

- वर्ष 1991 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए नन-लुगर सहकारी खतरा न्यूनीकरण (सीटीआर) कार्यक्रम ने पूर्व सोवियत राज्यों में परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों को सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिये तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की।

- इसके अतिरिक्त, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (START I और II) ने अमेरिका एवं रूस के बीच तैनात सामरिक परमाणु हथियारों की कटौती की तथा इसकी सीमाएँ तय की, जिससे वैश्विक परमाणु स्थिरता में और योगदान मिला।

- अमेरिका का एकल-ध्रुवीय क्षण: रूस के पतन के कारण अमेरिका ने परमाणु मानदंड निर्धारित किये, परमाणु-अप्रसार और चयनात्मक निरस्त्रीकरण पर ज़ोर दिया।

- नए परमाणु राष्ट्र: भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया NPT ढाँचे से बाहर उभरे, जिससे वैश्विक आम–सहमति अधिक जटिल हो गयी।

- सोवियत संघ का विघटन: सहयोगी कार्यक्रमों की सहायता से हथियारों को नष्ट या स्थानांतरित कर दिया गया।

- 21वीं सदी में बहुध्रुवीयता का उदय और बढ़ती अस्थिरता:

- महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की पुनरावृत्ति: अमेरिका, रूस तथा चीन अपने-अपने शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं जिससे पूर्ववर्ती शस्त्र नियंत्रण संधियों का क्षरण हो रहा है।

- संधियों का विघटन: ABM संधि (1972), INF संधि (1987) और ओपन स्काईज़ जैसे शीत युद्धकालीन स्थिरता के अनेक स्तंभ ध्वस्त हो चुके हैं।

- परमाणु परीक्षण संबंधी चिंताएँ: परमाणु परीक्षण पुनः प्रारंभ करने के प्रस्ताव (जैसे: वर्ष 2025 में अमेरिका की बहस) CTBT (व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि) संधि से विकसित मानदंड को कमज़ोर कर वैश्विक स्तर पर चिंता उत्पन्न कर रहे हैं।

- संरचित द्विध्रुवीय निवारण से विकासशील बहुध्रुवीय प्रतियोगिता की ओर परिवर्तन ने वैश्विक परमाणु व्यवस्था को और अधिक अनिश्चित बना दिया है, जिससे गलत आकलन, आयुध-दौड़ तथा दीर्घकालीन अप्रसार ढाँचों के क्षरण का खतरा बढ़ गया है।

वर्तमान वैश्विक परमाणु परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- NPT (परमाणु अप्रसार संधि) के भीतर विषमता:

- NPT परमाणु हथियार संपन्न देशों (NWS) और गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों (NNWS) का एक पदानुक्रम बनाता है, जिससे वैधता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- NNWS में असंतोष बना हुआ है क्योंकि NWS द्वारा अनुच्छेद VI निरस्त्रीकरण प्रतिबद्धताएँ बहुत हद तक पूरी नहीं हुई हैं।

- NPT से बाहर के प्रमुख देश— भारत, पाकिस्तान, इज़रायल, उत्तर कोरिया स्वतंत्र रूप से परमाणु कार्यक्रम संचालित करते हैं, जिससे वैश्विक व्यवस्था की वैधता कमज़ोर होती है।

- वर्ष 2003 में उत्तर कोरिया के हटने से यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु लाभ प्राप्त करने के बाद भी देशों को संधि से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है।

- NPT परमाणु हथियार संपन्न देशों (NWS) और गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों (NNWS) का एक पदानुक्रम बनाता है, जिससे वैधता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- शस्त्र नियंत्रण कार्यढाँचे का क्षरण

- द्विपक्षीय संधियों का पतन: अमेरिका-रूस शस्त्र नियंत्रण कार्यढाँचे का क्षरण हुआ है:

- INF संधि (मध्यम दूरी की परमाणु शक्तियाँ) वर्ष 2019 में ध्वस्त हो गई।

- इसके अलावा, न्यू START संधि, जो तैनात सामरिक परमाणु आयुधों एवं वितरण प्रणालियों को सीमित करती है, तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वर्ष 2026 के बाद अनिश्चितता का सामना कर रही है।

- नवीनीकृत हथियारों की होड़: सभी परमाणु-सशस्त्र देश आयुधों, वितरण प्रणालियों, हाइपरसोनिक हथियारों, MIRV और AI-सक्षम प्रणालियों के आधुनिकीकरण में निवेश कर रहे हैं।

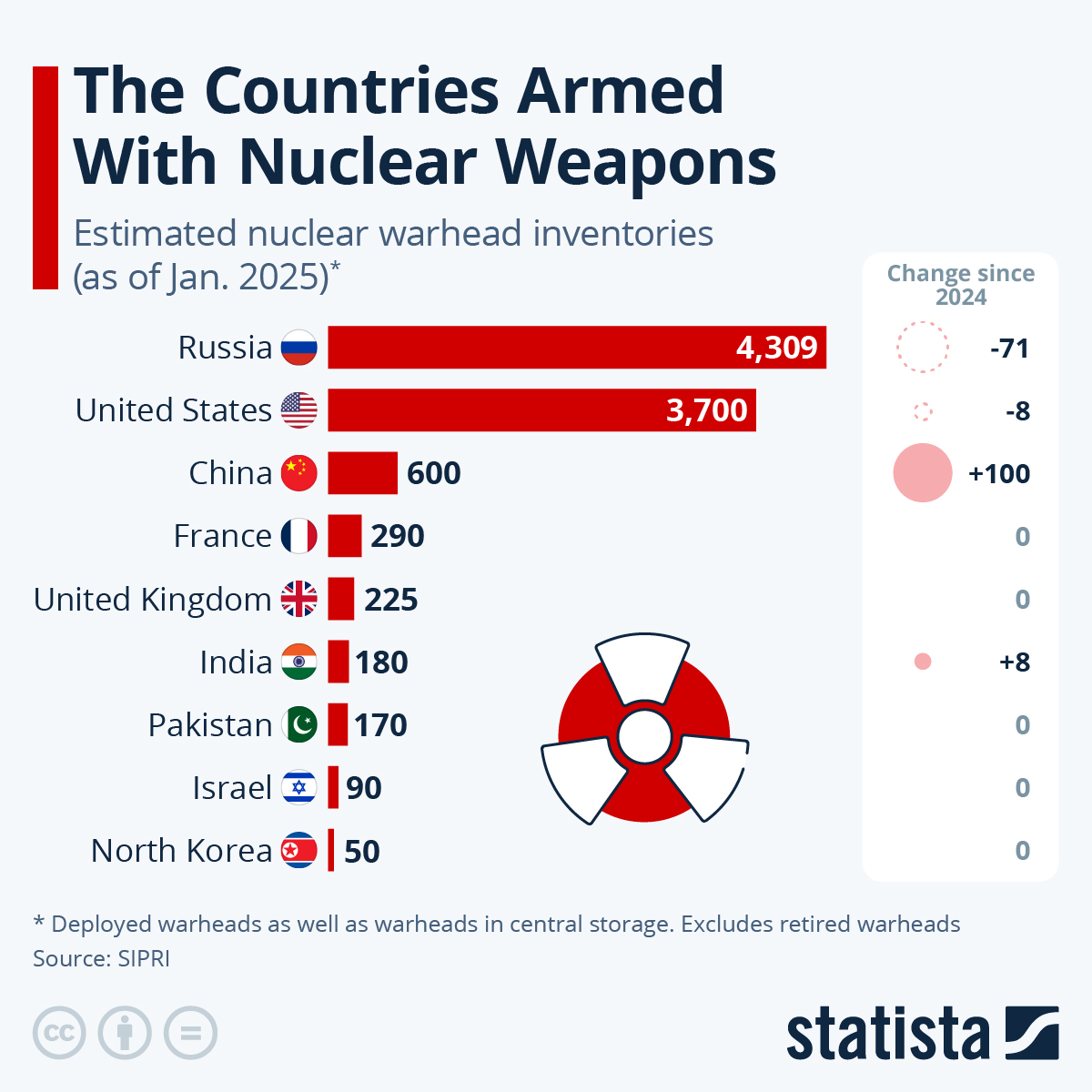

- SIPRI (2024) दशकों में पहली बार वैश्विक स्तर पर परिचालन परमाणु आयुधों में वृद्धि की रिपोर्ट करता है।

- हाल ही में नीतिगत घोषणाओं के तहत, अमेरिका ने रूस और चीन की प्रगति का हवाला देते हुए, वर्ष 1992 के बाद पहली बार परमाणु परीक्षण को पुनः आरंभ करने के उद्देश्य का संकेत दिया है।

- द्विपक्षीय संधियों का पतन: अमेरिका-रूस शस्त्र नियंत्रण कार्यढाँचे का क्षरण हुआ है:

- कमज़ोर प्रवर्तन और सत्यापन तंत्र:

- CTBT (व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि): अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे प्रमुख देशों द्वारा अनुसमर्थन न किये जाने के कारण यह संधि लागू नहीं हो पाई है।

- नए सिरे से परीक्षण की संभावना वैश्विक स्थगन का खतरा उत्पन्न करती है।

- IAEA की सीमाएँ: IAEA के सुरक्षा उपाय राष्ट्रों के सहयोग पर निर्भर करते हैं; ईरान जैसे गैर-अनुपालन मामले प्रवर्तन चुनौतियों को उजागर करते हैं।

- दोहरे उपयोग वाली परमाणु तकनीक में ‘हथियारीकरण संबंधी अस्पष्टता’ निगरानी को जटिल बनाती है।

- उभरते क्षेत्रों का सैन्यीकरण: परमाणु सिद्धांत अब अंतरिक्ष सैन्यीकरण, साइबर युद्ध और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे निवारक स्थिरता जटिल हो रही है। परमाणु सिद्धांत अब अंतरिक्ष सैन्यीकरण, साइबर युद्ध तथा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ अंतःक्रिया करने लगे हैं जिससे प्रतिरोधक (deterrence) स्थायित्व अधिक जटिल हो गया है।

- यह आशंका भी उभर रही है कि साइबर-घुसपैठ परमाणु कमान व नियंत्रण तंत्र को क्षति पहुँचा सकती है।

- स्वचालन और AI जोखिम: पूर्व-चेतावनी प्रणालियों में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को शामिल करने से गलत अलार्म की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अनावश्यक अलर्ट ट्रिगर हो सकते हैं।

- यह तनावपूर्ण स्थितियों में त्वरित, स्वचालित प्रतिक्रियाओं के कारण तनाव बढ़ने का जोखिम भी बढ़ाता है।

- इसके अतिरिक्त, इससे मानवीय नियंत्रण में कमी आ सकती है, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया मानवीय निर्णय के बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों पर अधिकाधिक निर्भर होती जा रही है।

- CTBT (व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि): अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे प्रमुख देशों द्वारा अनुसमर्थन न किये जाने के कारण यह संधि लागू नहीं हो पाई है।

- क्षेत्रीय परमाणु तनाव बिंदुओं में वृद्धि

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव: भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता संवेदनशील बनी हुई है, और उप-परंपरागत संघर्षों के कारण गलत अनुमान लगाने का जोखिम बढ़ रहा है।

- चीन के बढ़ते शस्त्रागार से एशिया में त्रिध्रुवीय गतिशीलता बढ़ रही है।

- मध्य पूर्व परमाणु अनिश्चितता: ईरान का यूरेनियम संवर्द्धन स्तर और JCPOA (संयुक्त व्यापक कार्य योजना) का पुनरुद्धार अनिश्चित बना हुआ है।

- सऊदी अरब और अन्य देशों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय प्रसार की संभावना है।

- कोरियाई प्रायद्वीप में अस्थिरता: उत्तर कोरिया के निरंतर मिसाइल परीक्षण वैश्विक मानदंडों की अवहेलना करते हैं और परमाणु प्रतिरोध कार्यढाँचों को चुनौती देते हैं।

- उदाहरण के लिये, उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संचालित ‘आत्मघाती हमला’ करने वाले ड्रोन विकसित किये हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और बढ़ गई हैं।

- वैश्विक नेतृत्व का विखंडन: प्रमुख शक्तियों (अमेरिका-चीन, अमेरिका-रूस) के बीच प्रतिद्वंद्विता परमाणु-जोखिम न्यूनीकरण एवं हथियार-नियंत्रण पहलों पर सहयोग को कम करती है।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव: भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता संवेदनशील बनी हुई है, और उप-परंपरागत संघर्षों के कारण गलत अनुमान लगाने का जोखिम बढ़ रहा है।

- असैन्य परमाणु ऊर्जा का विस्तार और दोहरे उपयोग के जोखिम:

- परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रसार: परमाणु ऊर्जा की बढ़ती माँग संवर्द्धन और पुनर्संसाधन (ENR) जैसी संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ाती है।

- परमाणु प्रौद्योगिकी शांतिपूर्ण उपयोग की आड़ में गुप्त सैन्य कार्यक्रमों के जोखिम को बढ़ाती है।

- परमाणु सुरक्षा जोखिम: परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन प्रक्रिया के सतत् प्रयासों के बावजूद परमाणु आतंकवाद, असुरक्षित परमाणु सामग्री तथा संभावित विध्वंस जैसी चुनौतियाँ आज भी उच्च जोखिम के रूप में विद्यमान हैं।

- वर्ष 2020 के समीक्षा सम्मेलन में ठोस प्रगति नहीं हुई है, जो आम सहमति में क्षरण को दर्शाता है।

- परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रसार: परमाणु ऊर्जा की बढ़ती माँग संवर्द्धन और पुनर्संसाधन (ENR) जैसी संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ाती है।

भारत के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- नो फर्स्ट यूज़ (NFU) नीति: भारत इस बात का संकल्प लेता है कि वह परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा। इनका प्रयोग केवल उस स्थिति में किया जायेगा जब भारत की भूमि या भारतीय सैन्य बलों पर परमाणु हमला किया जाये।

- भीषण प्रतिघात: भारत पर किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में भारत ऐसा भीषण प्रतिघात करेगा जिससे आक्रामक राष्ट्र को अस्वीकार्य क्षति पहुँचे, जिससे प्रतिरोध (Deterrence) की क्षमता मज़बूत बनी रहे।

- विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence – CMD): भारत प्रतिरोध के लिये आवश्यक न्यूनतम परमाणु क्षमता ही बनाए रखता है ताकि हथियारों की दौड़ से बचा जाये और रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित हो।

- द्वितीय प्रहार क्षमता (Second-Strike Capability): भारत भूमि, वायु और समुद्र-आधारित त्रि-आयामी प्रणालियों के माध्यम से अपनी परमाणु शक्ति की उत्तरजीविता बढ़ाने पर बल देता है, ताकि वह पहले हमले को झेलने के बाद भी जवाबी कार्रवाई कर सके।

- नागरिक राजनीतिक नियंत्रण: भारत के परमाणु हथियारों पर संपूर्ण नियंत्रण नागरिक नेतृत्व के हाथों में है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (NCA) इनके संचालन की सर्वोच्च संस्था है।

- परमाणु-रहित राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने की प्रतिबद्धता: भारत उन देशों के विरुद्ध परमाणु हथियार न प्रयोग करने के लिये प्रतिबद्ध है जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, जिससे इसकी उत्तरदायी और नैतिक परमाणु नीति स्पष्ट होती है।

- परमाणु हथियारों की दौड़ का विरोध: भारत किसी भी प्रकार की परमाणु हथियारों की वृद्धि या प्रतिस्पर्द्धा का विरोध करता है तथा वैश्विक, सत्यापनयोग्य और भेद-भावरहित निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता: भारत वैश्विक परमाणु स्थिरता तथा अप्रसार (Non-proliferation) को बढ़ावा देता है और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम (MTCR), वासेनार अरेंजमेंट तथा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों में भागीदारी के माध्यम से जिम्मेदार भूमिका निभाता है, यद्यपि वह NPT का सदस्य नहीं है।

एक दृढ़ और अधिक स्थिर वैश्विक परमाणु व्यवस्था हेतु किन कदमों की आवश्यकता है?

- शस्त्र नियंत्रण समझौतों का पुनर्जीवन: न्यू START (रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि) का विस्तार करने या उसे बदलने के लिये नए सिरे से अमेरिका-रूस वार्ता के माध्यम से विश्वास का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिये, जो तैनात किये गए सामरिक हथियारों की संख्या को सीमित करता है।

- न्यू START का वर्ष 2021 का विस्तार दर्शाता है कि तनाव के दौरान भी सहयोग संभव है।

- यूरोप और एशिया में नवीनतम मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती को नियंत्रित करने के लिये INF संधि के आधुनिक परवर्ती पर विचार किया जाना चाहिये।

- न्यू START का वर्ष 2021 का विस्तार दर्शाता है कि तनाव के दौरान भी सहयोग संभव है।

- परमाणु अप्रसार व्यवस्था को सशक्त करना: गैर-NPT देशों की चिंताओं का समाधान और अनुपालन सुनिश्चित करके NPT (परमाणु अप्रसार संधि) के तहत प्रवर्तन एवं सत्यापन को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- बेहतर निरीक्षण के लिये अधिक देशों को IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुदृढ़ IAEA निगरानी के महत्त्व को दर्शाता है।

- किसी भी गुप्त परीक्षण का पता लगाने के लिये CTBT की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली (IMS) को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- उत्तर कोरिया के वर्ष 2017 के परमाणु परीक्षण ने सार्वभौमिक परीक्षण प्रतिबंध की तात्कालिकता को रेखांकित किया।

- बहुपक्षीय कूटनीति और ट्रैक-II संवाद को सुदृढ़ करना: निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में गतिरोध को समाप्त किया जाना चाहिये, जिसने वर्ष 1996 से किसी नई संधि पर वार्ता नहीं की है।

- विश्वास निर्माण के लिये थिंक-टैंक, वैज्ञानिकों और नागरिक समाज को शामिल किया जाना चाहिये। ‘पगवाश कॉन्फेरेंसेज़ ऑन साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स’ ने शीत युद्ध के तनाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- दक्षिण एशिया और कोरियाई प्रायद्वीप जैसे अस्थिर क्षेत्रों में राजनयिक कार्यढाँचों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- पूर्व-चेतावनी प्रणालियों और सीमा पार संचार को सुदृढ़ किये जाने चाहिये।

- भारत-पाकिस्तान DGMO हॉटलाइन (वर्ष 2021 में पुनर्जीवित) सीमा तनाव को प्रबंधित करने में सहायता करती है।

- परमाणु शक्तियों की स्वैच्छिक घोषणाओं और सिद्धांत स्पष्टता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से वॉरहेड प्रोडक्शन एवं वितरण प्रणालियों को सीमित किया जाना चाहिये।

- उदाहरण: फ्राँस और यूके नियमित रूप से परमाणु शस्त्रागार संख्या प्रकाशित करते हैं, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

- उभरती सामरिक तकनीकों का विनियमन: AI-सक्षम प्रणालियों, हाइपरसोनिक हथियारों, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों के लिये मानदंड स्थापित किया जाना चाहिये।

- चीन, रूस और अमेरिका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स का परीक्षण कर रहे हैं, जिससे फर्स्ट-स्ट्राइक की आशंकाएँ बढ़ रही हैं।

- परमाणु कमांड सिस्टम पर साइबर हमलों को रोकने के लिये संकट-प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित करने की आवश्यकता है।

- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा: IAEA तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से सख्त सुरक्षा उपायों के तहत परमाणु ऊर्जा में सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिये।

- भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है।

- चिकित्सा, कृषि और जलवायु शमन के लिये परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये।

- भारत द्वारा कृषि में परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग से विकिरण-उत्परिवर्तित उच्च-उपज वाली फसल किस्मों के उत्पादन में सहायता मिली है।

निष्कर्ष

जैसा कि रीगन और गोर्बाचेव ने कहा था, “A nuclear war cannot be won and must never be fought. अर्थात् परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिये।”

वैश्विक शांति की रक्षा के लिये, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शस्त्र नियंत्रण कार्यढाँचों को पुनर्जीवित करने, जोखिम न्यूनीकरण तंत्रों को सुदृढ़ करने, परमाणु-अप्रसार व निरस्त्रीकरण के लिये प्रतिबद्ध होने और उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने की आवश्यकता है। सभी राष्ट्रों के लिये दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने वाली एक समुत्थानशील परमाणु व्यवस्था के निर्माण हेतु सक्रिय कूटनीति एवं समावेशी वैश्विक सहयोग आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. समकालीन वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये तथा परमाणु स्थिरता एवं अप्रसार को सुदृढ़ करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. शीत युद्ध के दौरान वैश्विक परमाणु व्यवस्था को आकार देने वाली प्रमुख संधियाँ कौन-सी हैं?

वैश्विक परमाणु व्यवस्था को NPT (1968), SALT I और II, ABM संधि (1972), INF संधि (1987) एवं ओपन स्काईज़ व CTBT जैसे तंत्रों के माध्यम से रणनीतिक स्थिरता तथा सत्यापन सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत रूप दिया गया था।

प्रश्न 2. समकालीन वैश्विक परमाणु व्यवस्था को कमज़ोर करने वाले मुख्य मुद्दे क्या हैं?

प्रमुख मुद्दों में हथियार नियंत्रण संधियों का क्षरण (INF का पतन, न्यू START अनिश्चितता), NPT के तहत संरचनात्मक असमानता, नए सिरे से हथियारों की होड़, स्वचालन और AI जोखिम, क्षेत्रीय संघर्ष बिंदु (हिंद-प्रशांत, मध्य पूर्व, कोरियाई प्रायद्वीप) और दोहरे उपयोग प्रसार जोखिम शामिल हैं।

प्रश्न 3. भारत के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

भारत ‘नो फर्स्ट यूज़ (NFU) नीति’, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, व्यापक प्रति-आक्रमण, परमाणु त्रयी के माध्यम से ‘सेकंड स्ट्राइक कैपबिलिटी’, नागरिक राजनीतिक नियंत्रण, गैर-परमाणु राज्यों के विरुद्ध परमाणु-प्रयोग-न-करने की प्रतिबद्धता तथा वैश्विक अप्रसार मानकों के समर्थन के साथ हथियारों की होड़ को अस्वीकार करने के सिद्धांत का पालन करता है।

प्रश्न 4. वैश्विक परमाणु व्यवस्था को किस प्रकार सुदृढ़ और स्थिर किया जा सकता है?

वैश्विक परमाणु व्यवस्था को सुदृढ़ तथा स्थिर बनाने के लिये शस्त्र नियंत्रण समझौतों (जैसे न्यू START के विस्तार और INF के परवर्ती ढाँचे) का पुनर्जीवन, NPT अनुपालन का सार्वभौमीकरण, CTBT अनुमोदन को बढ़ावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाइपर-सोनिक, साइबर तथा अंतरिक्ष-आधारित सैन्य प्रणालियों का विनियमन, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को प्रोत्साहन एवं बहुपक्षीय कूटनीति व ट्रैक-II संवाद को सशक्त बनाना आवश्यक है।

प्रश्न 5. परमाणु जोखिम न्यूनीकरण में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विश्वास-निर्माण का क्या महत्त्व है?

DGMO हॉटलाइन, स्वैच्छिक शस्त्र-भंडार घोषणाएँ तथा पगवाश कांफेरेंसेज़ जैसे मंचों के रूप में कूटनीतिक पहलें परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच गलत आकलन की संभावनाओं को घटाती हैं, परस्पर विश्वास विकसित करती हैं और वैश्विक स्थिरता तथा दीर्घकालीन सुरक्षा को प्रोत्साहित करती हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर ‘आई.ए.ई.ए. सुरक्षा उपायों’ के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

(a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का

(b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का

(c) कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा

(d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न 1. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये ? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिये। (2018)