भारत द्वारा दूसरे बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन की मेजबानी

स्रोत: पीआईबी

भारत ने क्षेत्र में समुद्री संपर्क को मज़बूत करने तथा सतत् विकास के लिये विशाखापत्तनम में दूसरे बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) बंदरगाह सम्मेलन की मेजबानी की।

बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन

- थीम 2025: "भविष्य की दिशा में: ब्लू इकॉनमी, नवाचार और सतत साझेदारी।"

- भारत के लिये महत्त्व: बंगाल की खाड़ी में समुद्री सहयोग में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देता है तथा बंदरगाह आधारित विकास और कनेक्टिविटी के सागरमाला लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।

- यह भारत की इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विशेष रूप से BIMSTEC देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करके, भूमिका को मजबूत बनाता है।

दूसरे बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या हैं ?

- AMTC को लागू करने पर ज़ोर: सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (2025, बैंकॉक) के दौरान हस्ताक्षरित समुद्री परिवहन सहयोग पर बिम्सटेक समझौते (AMTC) की पुष्टि कर उसे लागू करें।

- AMTC का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास, समुद्री व्यापार और पर्यटन तथा बिम्सटेक देशों में कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

- कलादान कॉरिडोर: कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) को भारत के पूर्वोत्तर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाले एक रणनीतिक कॉरिडोर के रूप में मान्यता दी गई थी, जो भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों का केंद्र है।

- भारत और म्याँमार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित KMTTP, भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्याँमार के माध्यम से पूर्वोत्तर तक कुशल माल परिवहन को सक्षम बनाता है।

- इसमें म्याँमार की कलादान नदी पर सित्तवे से पलेत्वा तक जलमार्ग तथा पलेत्वा से मिज़ोरम में भारत-म्याँमार सीमा पर ज़ोरिनपुई तक सड़क शामिल है।

- KMTTP संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर (या "चिकन नेक") को बाईपास करने में मदद करता है , जिससे परिवहन लागत और समय कम हो जाता है।

- KMTTP संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर (जिसे "चिकन नेक" भी कहा जाता है) को बायपास करने में मदद करता है, जिससे परिवहन लागत और समय दोनों में कमी आती है।

- भारत और म्याँमार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित KMTTP, भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्याँमार के माध्यम से पूर्वोत्तर तक कुशल माल परिवहन को सक्षम बनाता है।

- बिम्सटेक सतत् समुद्री परिवहन केंद्र (मुंबई): इसे सतत् समुद्री परिवहन के लिये हिंद महासागर उत्कृष्टता केंद्र (IOCE-स्मार्ट) के तहत लॉन्च किया जाएगा, जो समुद्री क्षेत्र में नीति सामंजस्य, हरित परिवर्तन और डिजिटल नवाचार के प्रयासों का नेतृत्व करेगा।

- क्रूज पर्यटन की संभावनाएँ: सम्मेलन में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्रूज मार्गों पर ज़ोर दिया गया तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के नेतृत्व में क्रूज टर्मिनलों से बंगाल की खाड़ी को एक प्रमुख सतत् पर्यटन गलियारे के रूप में स्थापित करने पर ज़ोर दिया गया है।

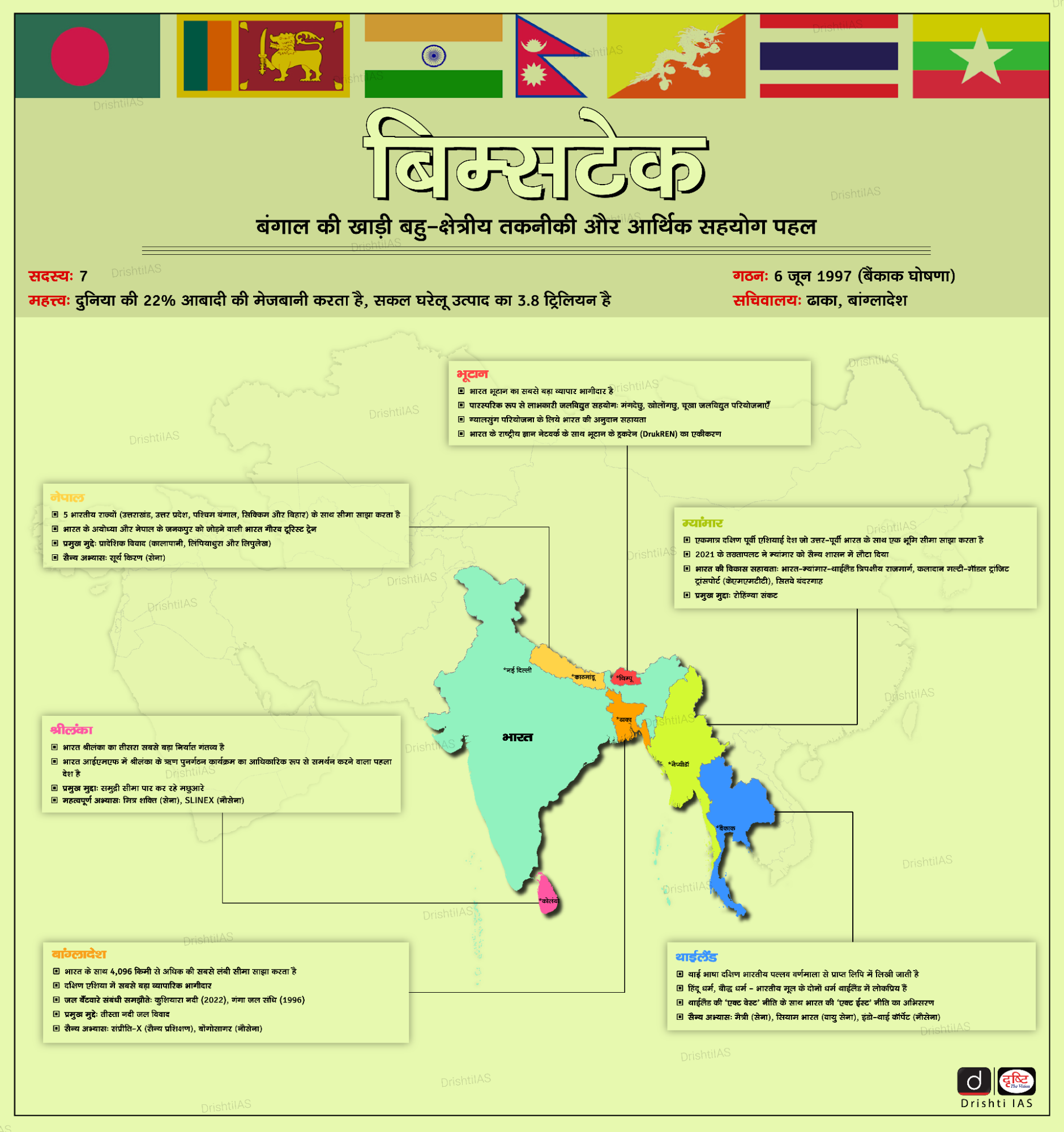

बिम्सटेक क्या है?

- बिम्सटेक के बारे में: बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी।

- उद्देश्य: बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना।

- विकास: मूल रूप से BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के रूप में शुरू हुआ। यह समूह वर्ष 1997 में म्याँमार के शामिल होने के बाद BIMST-EC बन गया। नेपाल और भूटान को शामिल करने के बाद वर्ष 2004 में इसका नाम बदलकर BIMSTEC कर दिया गया।

- वर्ष 2014 में तीसरे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में, बांग्लादेश के ढाका में बिम्सटेक सचिवालय की स्थापना की गई।

- सहयोग के क्षेत्र: प्रारंभ में बिम्सटेक के अंतर्गत छह प्रमुख क्षेत्र थे — व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन।

- वर्ष 2008 में, इन क्षेत्रों का विस्तार करते हुए कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आतंकवाद-रोधी सहयोग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया।

- समन्वय में सुधार के लिये वर्ष 2021 में क्षेत्रों को पुनर्गठित किया गया, जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य विशिष्ट क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

- भारत बिम्सटेक में सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करता है, जिसमें आतंकवाद-निरोध, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा शामिल हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. BIMSTEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2025)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) I और II उत्तर: (D) |

खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI, 2025) रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:खाद्य एवं कृषि संगठन, स्टंटिंग, एनीमिया, सतत् विकास लक्ष्य 2, मिलेट, एनीमियामुक्त भारत मेन्स के लिये:भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, सतत् विकास लक्ष्य 2 (भूखमरी उन्मूलन) प्राप्त करने में चुनौतियाँ, भारत में मोटापा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में |

स्रोत: DTE

चर्चा में क्यों?

विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (SOFI) 2025 रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक भुखमरी घटकर 673 मिलियन रह गई है, लेकिन भारत में अभी भी पाँच वर्ष से कम आयु के दुर्बल बच्चों की संख्या सबसे अधिक है।

नोट:

SOFI रिपोर्ट को खाद्य और कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

SOFI 2025 में वैश्विक भुखमरी और खाद्य असुरक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है?

वैश्विक

- भूखमरी के रुझान: वर्ष 2024 में, विश्व की 8.2% आबादी (लगभग 673 मिलियन लोग) भूख का सामना कर रही थी, जो वर्ष 2023 के 8.5% से कम है। हालाँकि, कोविड-19 से पहले के स्तर की तुलना में भूखमरी अब भी अधिक बनी हुई है, जो अपूर्ण सुधार का संकेत प्रदान करती है।

- वर्ष 2030 तक, लगभग 512 मिलियन लोग स्थायी रूप से कुपोषण के शिकार रहेंगे। सतत् विकास लक्ष्य 2 (भूखमरी से मुक्ति) को प्राप्त करने के लिये नीति, वित्त पोषण और खाद्य प्रणालियों में बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी।

- खाद्य असुरक्षा: वैश्विक स्तर पर 2.3 बिलियन लोग मध्यम या गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं, जो विश्व की जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

- महामारी और यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को और बदतर बना दिया है, जिससे वर्ष 2023 और 2024 तक स्वस्थ आहार की लागत बढ़ जाएगी । फिर भी, ऐसे आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या 2019 में 2.76 अरब से घटकर 2024 में 2.60 अरब रह गई है।

- क्षेत्रीय विभाजन: एशिया में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक 323 मिलियन है, जिसके बाद अफ्रीका (307 मिलियन) और लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन (34 मिलियन) का स्थान है।

भारत का पोषण विरोधाभास

- अल्पपोषण और आहार सामर्थ्य: भारत की लगभग 12% आबादी (172 मिलियन लोग) अल्पपोषित है। हालाँकि यह वर्ष 2006 के 243 मिलियन से बेहतर है, फिर भी भारत अभी भी अल्पपोषण के मामले में विश्व स्तर पर 48वें तथा एशिया में सातवें स्थान पर है।

- भारत में, 42.9% लोग स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में खाद्य लागत 2.77 अमेरिकी डॉलर (2017) से बढ़कर 4.07 अमेरिकी डॉलर (2024) हो गई है।

- कुपोषण का दोहरा बोझ: अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या 2.7 मिलियन (2012) से बढ़कर 4.2 मिलियन (2024) हो गई है।

- वयस्क मोटापे की संख्या 33.6 मिलियन से बढ़कर 71.4 मिलियन हो गई, जो कुपोषण के साथ-साथ बढ़ते अतिपोषण को भी उजागर करती है।

- बाल दुर्बलता और स्टंटिंग: भारत में विश्व में बाल दुर्बलता दर सबसे अधिक (18.7%) है, जहाँ 21 मिलियन से अधिक बच्चे हैं ।

- पांच वर्ष से कम आयु के 37.4 मिलियन बच्चे अविकसित हैं, जो दीर्घकालिक कुपोषण का शिकार हैं।

- महिलाओं में एनीमिया: भारत में 15-49 वर्ष की आयु की 53.7% से अधिक महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं (कुल 203 मिलियन)। एनीमिया की व्यापकता के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो गैबॉन, माली और मॉरिटानिया से पीछे है।

बच्चों में कुपोषण

|

संकेतक |

परिभाषा |

परिणाम और प्रभाव |

|

स्टंटिंग (Stunting) |

उम्र के अनुसार लंबाई WHO बाल वृद्धि मानक के मध्यक से -2 मानक विचलन (SD) से कम |

मानसिक विकास में देरी और विद्यालय में खराब प्रदर्शन |

|

वेस्टिंग (Wasting) |

ऊँचाई के अनुसार वजन WHO मानक के मध्यक से -2 SD से कम |

रोग प्रतिरोधक प्रणाली को कमज़ोर करता है, जिससे बीमारियाँ अधिक गंभीर और लंबी होती हैं; यह गंभीर कुपोषण का तात्कालिक संकेत है |

|

अधिक वजन (Overweight) |

ऊंचाई के अनुसार वजन WHO मानक के मध्यक से +2 SD से अधिक |

हृदय रोग, मधुमेह, अस्थि-संबंधी विकार (जैसे ऑस्टियोपोरोसिस), और कुछ प्रकार के कैंसर (एंडोमेट्रियल, स्तन, बृहदान्त्र) जैसे गैर-संक्रमणीय रोगों (NCDs) का बढ़ा हुआ जोखिम |

|

कम वजन (Underweight) |

उम्र के अनुसार वजन WHO मानक के मध्यक से -2 SD से कम |

गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों की मृत्यु का खतरा अधिक होता है; विकास और मानसिक क्षमताओं में बाधा |

भारत में पोषण विरोधाभास (Nutrition Paradox) के कारण क्या हैं?

- निरंतर गरीबी और असमानता: कुपोषण और खाद्य असुरक्षा मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये पर स्थित समुदायों, विशेषकर ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रित हैं।

- अपर्याप्त आहार विविधता: कैलोरी की उपलब्धता होने के बावजूद फल, सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी के कारण ‘हिडन हंगर’ (सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी) बनी रहती है।

- पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों की महँगाई: पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों (जैसे दूध, दलहन, फल) की कीमतों में वृद्धि के कारण स्वस्थ आहार बड़ी आबादी के लिये आर्थिक रूप से दुर्गम हो गया है।

- स्वास्थ्य सेवाओं में कमियाँ: प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रसवपूर्व देखभाल, एनीमिया की जाँच और पोषण परामर्श जैसी सेवाएँ अपर्याप्त हैं।

- पोषण संक्रमण (Nutrition Transition): शहरीकरण और आय वृद्धि के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ गई है, जिससे बच्चों और वयस्कों में मोटापे की दर में वृद्धि हो रही है।

भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित योजनाएँ

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): वर्ष 2025 तक भारत की PDS प्रणाली 80 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल करती है। इसमें 99.6% उचित मूल्य की दुकानों (FPS) का स्वचालन सुनिश्चित किया गया है, जिससे पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण संभव हो सका है।

- प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN): स्कूली बच्चों को मिड-डे मील प्रदान करने वाली यह योजना पोषण सुधारने और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): वर्ष 2025 तक 81.35 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यह योजना वर्ष 2029 तक विस्तारित की गई है ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan): महिलाओं, बच्चों और किशोरों में कुपोषण को लक्षित करती है। वर्ष 2024 तक इसके 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी थे।

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME): सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को समर्थन प्रदान करती है। वर्ष 2023-24 तक 54,000 से अधिक इकाइयाँ स्थापित हुईं और लगभग 1.88 लाख रोज़गार सृजित हुए।

- मूल्य स्थिरीकरण प्रयास (Price Stabilization Efforts): प्याज़, आटा, दलहन और चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं को किफायती बनाए रखने हेतु बफर स्टॉक तथा सब्सिडी युक्त भारत ब्रांड खाद्य उत्पादों का वितरण किया जाता है।

भारत के पोषण विरोधाभास से निपटने के लिये किन रणनीतियों की आवश्यकता है?

- स्थानीय खाद्य प्रणालियों में निवेश: PMFME जैसी योजनाओं के तहत किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को समर्थन प्रदान करना तथा मूल्य में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिये कृषि बाज़ार सूचना प्रणालियों को मज़बूत करना।

- स्थिरता के लिये राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को संरेखित करते हुए मज़बूत सामाजिक सुरक्षा जाल जैसे लक्षित राजकोषीय कदमों का उपयोग करना।

- किचन गार्डन, कदन्न (श्री अन्न) और क्षेत्रीय फसलों को प्रोत्साहित कर आहार में विविधता लाई जाए।

- महिलाओं में एनीमिया से मुकाबला: एनीमिया मुक्त भारत अभियान का विस्तार करते हुए, महिलाओं को आयरन-फोलिक एसिड की खुराक, कृमिनाशक दवाएँ और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उपचारात्मक खुराक प्रदान की जानी चाहिये।

- आहार विविधता और प्रोटीन की पहुँच में सुधार: भारत का आहार अभी भी अत्यधिक अनाज-आधारित है। बाल कुपोषण से निपटने के लिये, अंडे और डेयरी जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को मिड-डे मील तथा बाल पोषण कार्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल किया जाना चाहिये।

- पीएम पोषण योजना तथा पोषण अभियान को सुदृढ़ करना ताकि मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट (सूक्ष्म एवं स्थूल पोषक तत्त्वों) दोनों की कमी को दूर किया जा सके।

- "वन नेशन, वन राशन कार्ड" योजना के क्रियान्वयन में तेज़ी लाई जाए ताकि प्रवासी श्रमिकों को भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- मोटापे की निगरानी करना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना: भारत को 'सुपोषण अभियान' की आवश्यकता है, जो कुपोषण और बढ़ते मोटापे दोनों से निपटे तथा सजग खानपान को प्रोत्साहित करे।

- जंक फूड पर कर लगाया जाए, स्वस्थ खाद्य पदार्थों को सब्सिडी दी जाए और स्कूलों में पोषण की शिक्षा दी जाए (जैसे कि शुगर बोर्ड का उपयोग करके)।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में हिडन हंगर से निपटने में आहार विविधता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न: महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करने से लैंगिक असमानता, निर्धनता एवं कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है? उदाहरण सहित समझाइये। (2021) प्रश्न. खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है। उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। साथ ही यह भी बताइये कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इससे कौन-सी चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं? (2013) |

माइकोराइज़ल कवक संरक्षण

स्रोत: डाउन टू अर्थ

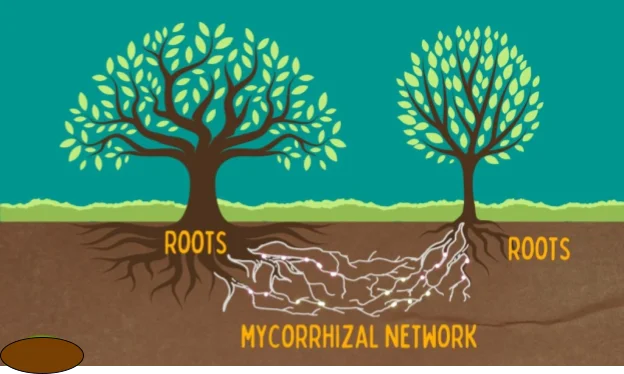

सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स (SPUN) ने अंडरग्राउंड एटलस लॉन्च किया है, जो दर्शाता है कि माइकोराइज़ल कवक के 90% से अधिक हॉटस्पॉट संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हैं। यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि माइकोराइज़ल कवक पोषक तत्त्वों के चक्रण और कार्बन पृथक्करण में एक अहम भूमिका निभाते हैं।

- पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका: माइकोराइज़ल कवक 80% से अधिक पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, फास्फोरस जैसे पोषक तत्त्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं और पौधों की जड़ों से CO2 का उपयोग करके कार्बन पृथक्करण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- वे प्रतिवर्ष लगभग 13 बिलियन टन CO2 या वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन का एक तिहाई संग्रहित करते हैं।

- माइकोराइज़ल कवक के प्रकार:

- AM (आर्बुस्कुलर माइकोराइज़ल) कवक: ये कवक पौधों की जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और मुख्य रूप से फसलों और घास के पौधों में पाए जाते हैं।

- हॉटस्पॉट: ब्राज़ीलियाई सेराडो, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम अफ्रीका

- EcM (एक्टोमाइकोराइजा) कवक: ये कवक पौधों की जड़ों के चारों ओर लिपटे रहते हैं और मुख्य रूप से वन वृक्षों जैसे ओक (Oak) और पाइन (Pine) में पाए जाते हैं।

- हॉटस्पॉट: कनाडा, साइबेरिया, मध्य यूरोप, पश्चिमी अमेरिका।

- AM (आर्बुस्कुलर माइकोराइज़ल) कवक: ये कवक पौधों की जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और मुख्य रूप से फसलों और घास के पौधों में पाए जाते हैं।

- कवक और अन्य मृदा जीवों के पारिस्थितिक महत्त्व को पहचानते हुए, FAO ने कनाडा में जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के COP15 बैठक में वैश्विक मृदा जैव विविधता वेधशाला (GLOBSOB) लॉन्च की, जो मृदा जीवन की निगरानी, सुरक्षा और पर्यावरण नीति में एकीकरण के लिए एक वैश्विक प्रयास है।

और पढ़ें: फ्लोरा फौना और ‘फंगा’

प्रलय मिसाइल

स्रोत: पीआईबी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट के पास डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल की दो लगातार सफल परीक्षण उड़ानें संचालित कीं।

- प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्द्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सटीक लक्ष्य भेदन के लिये उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित है।

- प्रलय एक कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम तक है और इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है।

- यह मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों के साथ कई प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है, जिससे यह अनुकूलन और प्रतिरोधक क्षमता/डिटरेंस को बढ़ाती है।

- प्रलय का विकास हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमरत (RCI) ने पुणे स्थित DRDO प्रयोगशालाओं के मुख्य सहयोग से किया है।

- अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग होती हैं क्योंकि ये कम ऊँचाई पर उड़ान भरती हैं और उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं, जिससे इन्हें इंटरसेप्ट करना कठिन होता है।

ओर पढ़ें: प्रलय मिसाइल

पैठणी साड़ी

स्रोत: AIR

भारत के प्रधानमंत्री ने पैठणी साड़ियों (महाराष्ट्र राज्य में महावस्त्र के रूप में जानी जाती हैं) के सांस्कृतिक महत्त्व और पारंपरिक शिल्प कौशल पर प्रकाश डाला।

- पैठणी साड़ी का उद्गम पैठन, छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र) में लगभग 6वीं शताब्दी ई.पू. में हुआ था।

- पैठणी साड़ियाँ हथकरघा से बुनी गई रेशमी साड़ियाँ होती हैं, जिनमें समृद्ध ज़री (सोने या चाँदी के धागों) का कार्य किया जाता है। ये अपनी चमकदार पल्लू और आकर्षक डिज़ाइनों (जैसे मोर और कमल) के लिये जानी जाती हैं, जिनकी प्रेरणा अजंता–एलोरा की गुफाओं की कला और पौराणिक कथाओं से मिली है।

- पैठणी साड़ियों और वस्त्रों को उनकी विशिष्टता और सांस्कृतिक महत्त्व के कारण वर्ष 2010 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया था।

- इस हस्तकला की 2000 वर्षों की विरासत है, जो सातवाहन काल तक जाती है, जब पैठन रेशम के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र था, जिसका व्यापार रोम साम्राज्य तक फैला हुआ था।

- वाकाटक, राष्ट्रकूट, तुगलक, मुगल और मराठा जैसे राजवंशों ने भी इस शिल्प को संरक्षण और बढ़ावा दिया।

- महाराष्ट्र की एक अन्य GI टैग प्राप्त साड़ी है – कर्वाठी काटी टसर सिल्क साड़ी, जो केवल विदर्भ क्षेत्र में हस्तनिर्मित रूप से बुनी जाती है। इन साड़ियों की डिज़ाइन में रामटेक मंदिर की वास्तुकला की प्रेरणा दिखती है, विशेषकर विमान (मंदिर के शिखर) जैसे मंदिर-आकार की किनारियाँ (बॉर्डर) प्रमुख विशेषता हैं।