नमस्ते योजना

स्रोत: पीआईबी

NAMASTE (नेशनल एक्शन फॉर मेकेनाईज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम) दिवस (16 जुलाई) के अवसर पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने वेस्ट पिकर के लिये हेल्पलाइन नंबर (14473) का उद्घाटन किया और सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSW) तथा वेस्ट पिकर को PPE किट व आयुष्मान कार्ड वितरित किये।

नमस्ते योजना क्या है?

- परिचय: नमस्ते योजना एक मानव-केंद्रित, अधिकार-आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना है। यह योजना वर्ष 2023 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी, जिसकी अवधि तीन वर्षों (2023–24 से 2025–26) के लिये निर्धारित है।

- यह मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिये पूर्ववर्ती स्व-रोज़गार योजना (SRMS) का स्थान लेता है तथा पूरे भारत में 4800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को शामिल करता है।

- यह योजना संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) जैसे SDG 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता), SDG 8 (सभ्य कार्य) और SDG 10 (असमानता में कमी) के अनुरूप है।

- क्रियान्वयन: इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा किया जा रहा है।

- उद्देश्य: सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSW) तथा वेस्ट पिकर को औपचारिक रूप से संगठित करना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें सशक्त बनाना, ताकि यंत्रीकृत स्वच्छता (मानव मल या स्वच्छता कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संपर्क के बिना) और स्वास्थ्य सुरक्षा के माध्यम से उनकी सुरक्षा, गरिमा व समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।

- स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना, इसके लिये प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मियों को बढ़ावा देना, आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ERSU) को सुदृढ़ करना तथा स्वच्छता के क्षेत्र में उद्यमिता व स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन को प्रोत्साहित करना।

- मुख्य घटक:

- सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSWs) के लिये: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा नियोजित स्वच्छता सेवा कार्यकर्त्ताओं (SSWs) की डिजिटल प्रोफाइलिंग की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट तथा सुरक्षा उपकरण प्रदान करना, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण देना एवं कौशल उन्नयन सुनिश्चित करना।

- इसमें आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत स्वास्थ्य बीमा, रियायती स्वच्छता वाहन/उपकरणों तक पहुँच और अग्रिम पूंजी अनुदान व क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से "स्वच्छता उद्यमिता" (Sani-Preneurship) को बढ़ावा देना भी शामिल है।

- कचरा बीनने वालों के लिये (2024 में शामिल): गणना और प्रोफाइलिंग, मौसमी/आवश्यकता-आधारित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट की आपूर्ति, व्यावसायिक सुरक्षा और कौशल विकास में प्रशिक्षण, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) कवरेज और अपशिष्ट संग्रहण वाहनों तथा स्थायी आजीविका परियोजनाओं के लिये पूंजी सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- संस्थागत सहायता तंत्र: इसमें खतरनाक स्वच्छता कार्यों हेतु आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ERSUs) को सशक्त बनाना तथा सफाई कर्मचारियों की जागरूकता, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिये सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान चलाना शामिल है।

- सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSWs) के लिये: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा नियोजित स्वच्छता सेवा कार्यकर्त्ताओं (SSWs) की डिजिटल प्रोफाइलिंग की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट तथा सुरक्षा उपकरण प्रदान करना, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण देना एवं कौशल उन्नयन सुनिश्चित करना।

मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है?

- परिचय: मैनुअल स्कैवेंजिंग/हाथ से मैला ढोने की प्रथा को ‘‘किसी सुरक्षा साधन के बिना और नग्न हाथों से सार्वजनिक सड़कों एवं सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर एवं सीवर की सफाई करने’’ के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है,।

- कानूनी निषेध: मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास (PEMSR) अधिनियम, 2013 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है, जो इसे एक अमानवीय प्रथा के रूप में मान्यता देता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित योजनाएँ

जाति-आधारित व्यवसाय भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को किस प्रकार कायम रखता है?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: जाति-आधारित व्यवसाय और हाथ से मैला ढोने की प्रथा का बना रहना

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन और पुनर्वास की चुनौतियाँ क्या हैं?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन और पुनर्वास की चुनौतियाँ

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. 'राष्ट्रीय गरिमा अभियान' एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसका उद्देश्य है: (2016) (a) बेघर एवं निराश्रित व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें आजीविका के उपयुक्त स्रोत प्रदान करना। उत्तर: (c) |

गोदावरी नदी

स्रोत: द हिंदू

आंध्र प्रदेश के एलुरु ज़िले में गोदावरी नदी में आई बाढ़ के कारण कई लोग विस्थापित हो गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाया गया है और राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है।

गोदावरी नदी

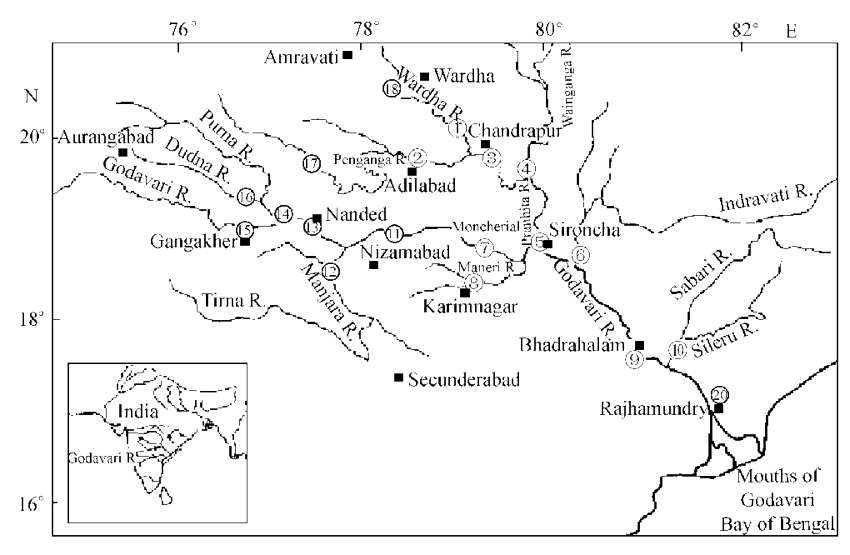

- परिचय: दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी (1465 किमी) नदी है (गंगा के बाद) और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है।

- उद्भव और अपवाह क्षेत्र: गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

- इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फैला हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक व केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल हैं।

- गोदावरी का अपवाह क्षेत्र आकार में लगभग त्रिकोणीय है, जिसमें गोदावरी नदी त्रिभुज के आधार के पास प्रवाहित होती है।

- यह क्षेत्र उत्तर में सतमाला की पहाड़ियाँ, अजंता शृंखला और महादेव पहाड़ियाँ, दक्षिण एवं पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है।

- प्रमुख सहायक नदियाँ: पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती व सबरी, वेनगंगा, वर्धा, पेंगंगा (बायाँ किनारा) और प्रवरा, मंजरा एवं मनेर (दायाँ किनारा)।

- सांस्कृतिक महत्त्व: यह नदी नासिक में कुंभ मेले की मेज़बानी करती है, जो भारत के चार प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक है जहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है। अन्य कुंभ मेला स्थलों में उज्जैन में शिप्रा, हरिद्वार में गंगा और प्रयाग में गंगा-यमुना-सरस्वती संगम शामिल हैं।

- मुख्य परियोजनाएँ: पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, श्रीराम सागर परियोजना (SRSP), सदरमट एनीकट और इंचमपल्ली परियोजना।

और पढ़ें: कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना

ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक के साथ सेकंड की पुनर्परिभाषा

स्रोत: द हिंदू

शोधकर्त्ताओं ने अब तक की सबसे सटीक ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक/ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों की तुलना की है, जो वर्ष 2030 तक समय की SI इकाई सेकंड को पुनः परिभाषित करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

- वर्ष 1967 से सेकंड को सीज़ियम-133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित माइक्रोवेव विकिरण की 9,192,631,770 आवृत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सीज़ियम (Cs) परमाणु घड़ियों के माध्यम से वैश्विक समय मापन का आधार बनता है।

- परमाणु घड़ियाँ: परमाणु घड़ी, जिसे लुईस एसेन ने वर्ष 1955 में आविष्कार किया था, एक उच्च-सटीक समय मापन यंत्र है जो परमाणुओं के कंपन के आधार पर समय मापती है।

- परमाणु घड़ियाँ सीधे समय को मापती नहीं हैं। इसके बजाय वे एक निश्चित आवृत्ति (आवृत्ति मूलतः समय का व्युत्क्रम होती है) वाली विकिरण उत्पन्न करती हैं।

- ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ: वे सटीकता में पारंपरिक परमाणु घड़ियों से आगे निकल जाती हैं, 10,000 गुना अधिक आवृत्ति परिशुद्धता के लिये स्ट्रोंटियम-87, यटरबियम-171 और इंडियम-115 जैसे परमाणुओं का उपयोग करती हैं।

- वे परमाणु संक्रमण को सक्रिय करने के लिये लेज़रों का उपयोग करते हैं, जिससे स्थिर आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के साथ अत्यधिक सुसंगत प्रकाश उत्पन्न होता है।

- परमाणु और ऑप्टिकल घड़ियों के बीच अंतर: ऑप्टिकल क्लॉक केवल 15 अरब वर्षों में 1 सेकंड की कमी के साथ अत्यंत सटीक समय माप रख सकती हैं, जिससे वे पारंपरिक सीज़ियम परमाणु घड़ी की तुलना में 100 गुना अधिक सटीक होती हैं। सीज़ियम परमाणु घड़ियाँ लगभग हर 30 करोड़ वर्षों में 1 सेकंड कम करती है।

- सीज़ियम घड़ियाँ विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव क्षेत्र में काम करती हैं। इसके विपरीत ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ ऑप्टिकल (दृश्यमान) क्षेत्र में कहीं अधिक उच्च आवृत्ति पर कार्य करती हैं, जो उनकी बेहतर सटीकता को संभव बनाता है।

- ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों के अनुप्रयोग: इसके संभावित अनुप्रयोगों में क्वांटम संवेदन, उच्च गति नेटवर्क समकालिकरण, अंतरिक्ष विज्ञान और मूलभूत भौतिकी के परीक्षण शामिल हैं।

- भविष्य में ये SI समय की इकाई — सेकंड — को पुनर्परिभाषित भी कर सकती हैं।

और पढ़ें: परमाणु घड़ी

स्टेबलकॉइन

स्रोत : टाइम्स ऑफ इंडिया

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने GENIUS अधिनियम (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) पर हस्ताक्षर किये, जिससे भुगतान स्टेबलकॉइन्स के लिये एक औपचारिक विनियामक ढाँचा स्थापित हुआ है। यह डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रति अमेरिकी सरकार की नीति-स्तरीय संलग्नता के एक नये चरण की शुरुआत को दर्शाता है।

- यह कानून उपभोक्ता सुरक्षा उपायों के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं के विश्वास को बढ़ाता है और अमेरिका को वैश्विक क्रिप्टो नेता बनाने का लक्ष्य रखता है।

- स्टेबलकॉइन (Stablecoins): स्टेबलकॉइन्स ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिनका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर या सोने जैसी पारंपरिक परिसंपत्तियों से जुड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखना है।

- इस परिभाषा में डिजिटल राष्ट्रीय मुद्राएँ, जमा राशियाँ (टोकनयुक्त जमा राशियों सहित) और प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं हैं।

- स्टेबलकॉइन रोज़मर्रा के प्रयोग के लिये डिज़ाइन किये गए हैं, जो बिटकॉइन जैसी अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत मूल्य स्थिरता प्रदान करते हैं। ये आसान मूल्य हस्तांतरण को सक्षम बनाते हैं, वित्तीय सेवाओं का समर्थन करते हैं, तथा संपार्श्विक भंडार या एल्गोरिथम आपूर्ति नियंत्रण के माध्यम से स्थिरता बनाए रखते हैं।

- टीथर और यूएसडी कॉइन जैसे लोकप्रिय स्टेबलकॉइन अमेरिकी डॉलर द्वारा समर्थित हैं।

- भारत एवं स्टेबलकॉइन: भारत, वर्तमान में स्टेबलकॉइन को मान्यता नहीं देता है, सभी क्रिप्टोकरेंसी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47A) के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के रूप में मानता है। वर्ष 2023 में, दुरुपयोग को रोकने और निगरानी बढ़ाने के लिये VDA को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत लाया गया था।

- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) (डिजिटल रुपया) भारत में स्थिर मुद्राओं का आधिकारिक विकल्प है, जिसका उपयोग बढ़ रहा है और मार्च 2025 तक 1,016 करोड़ रुपए प्रचलन में हैं।

- CBDC प्रोग्रामयोग्य भुगतान (जैसे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT योजनाओं) की अनुमति देता है, जो समाप्ति, स्थान या उद्देश्य के आधार पर उपयोग को ट्रैक करता है।

और पढ़ें : स्टेबलकॉइन्स

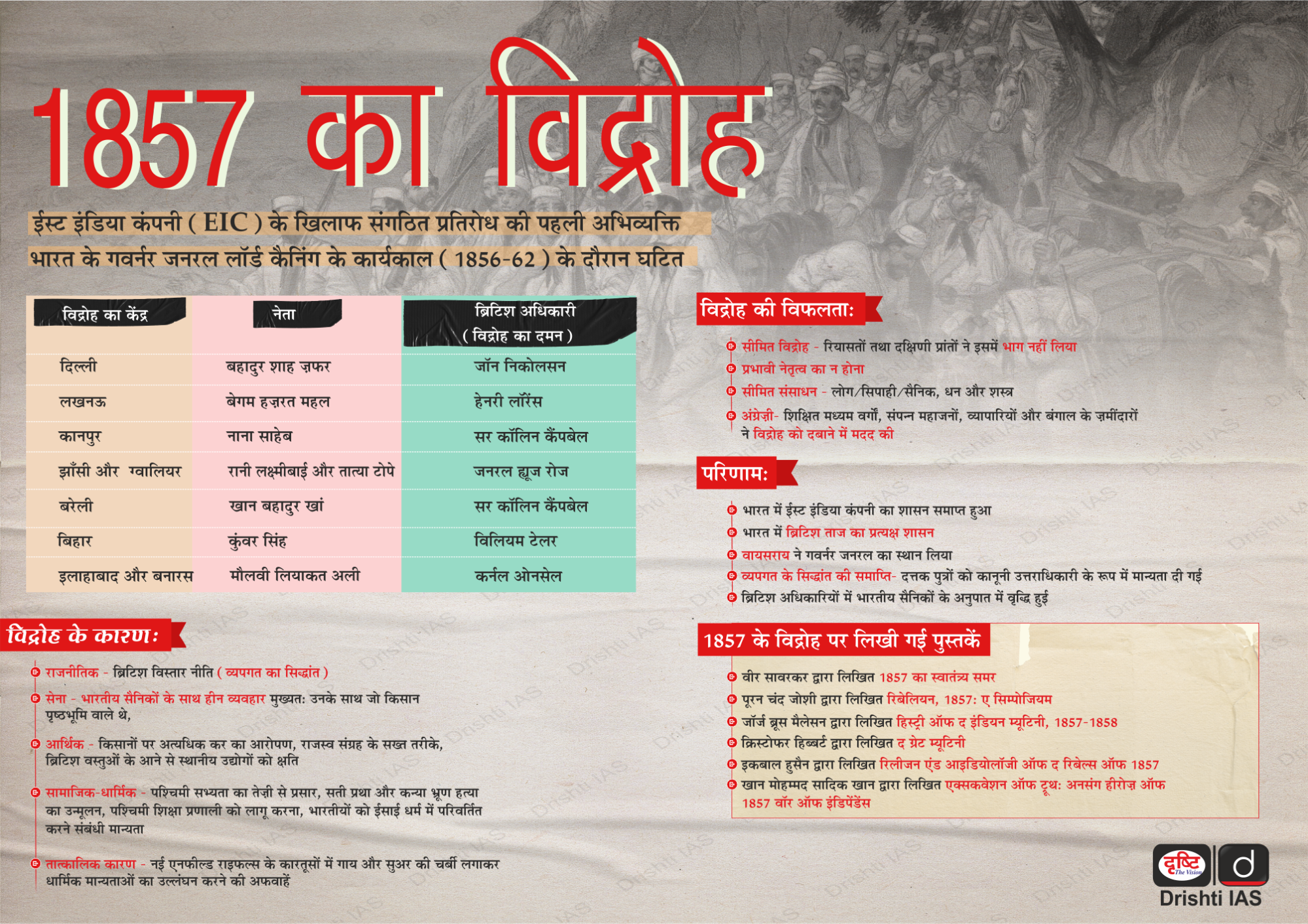

शहीद मंगल पांडे की जयंती

स्रोत: पी.आई.बी

प्रधानमंत्री ने 19 जुलाई को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मंगल पांडे

- प्रारंभिक जीवन: उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में हुआ था।

- वह 22 वर्ष की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल हुए।

- विद्रोह: उन्होंने नवप्रवर्तित एनफील्ड पैटर्न 1853 राइफल-मस्कट का उपयोग करने से इंकार कर दिया क्योंकि सिपाहियों का मानना था कि इसके कारतूसों में गोमांस तथा सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जो हिंदू और मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाती थी।

- 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने वरिष्ठ सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी।

- उनकी कार्रवाई का प्रभाव: उनके विरोध और विद्रोह की लहर को वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह कहा गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है।

- 7वीं अवध रेजीमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया, लेकिन उसे दबा दिया गया, जबकि असंतोष अंबाला, लखनऊ और मेरठ तक फैल गया।

- 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया, दिल्ली की ओर कूच किया और बहादुर शाह ज़फर द्वितीय को ‘शहंशाह-ए-हिंदुस्तान’ घोषित किया, जिससे वर्ष 1857 के विद्रोह को एक प्रतीकात्मक राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त हुआ।

- फाँसी और विरासत: उन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फाँसी दी गई और उनकी रेजीमेंट को असंतोष प्रकट करने के कारण भंग कर दिया गया।

- ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध के प्रतीक बने, सिपाहियों और किसानों की पीड़ाओं को दर्शाया तथा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त की।

और पढ़ें: वर्ष 1857 का विद्रोह

ऑफशोर एरिया एटोमिक मिनरल्स ऑपरेटिंग राइट नियम 2025

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

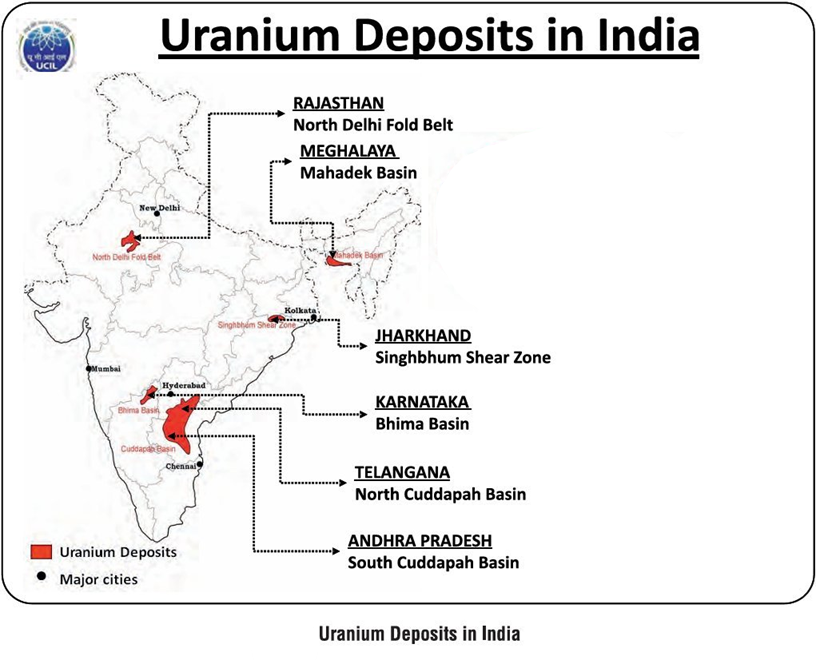

भारत सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के तहत ऑफशोर एरिया एटोमिक मिनरल्स ऑपरेटिंग राइट नियम, 2025 अधिसूचित किये हैं, जो समुद्री क्षेत्रों में यूरेनियम और थोरियम जैसे एटोमिक मिनरल्स के अन्वेषण तथा खनन के लिये सख्त नियम लागू करते हैं।

- नियम 2025 के मुख्य तथ्य: केवल सरकारी इकाइयों और केंद्र सरकार द्वारा नामित निजी कंपनियों को ही समुद्री क्षेत्र में एटोमिक मिनरल्स के अन्वेषण या खनन की अनुमति होगी।

- विदेशी इकाइयों या ठेकेदारों को कोई भी गतिविधि करने से पहले भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

- लाइसेंस केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSE) या केंद्र द्वारा नामित एजेंसियों को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में जारी किये जाएंगे।

- ये नियम तब ही लागू होंगे जब समुद्री क्षेत्र में यूरेनियम या थोरियम की सांद्रता एक निर्धारित न्यूनतम ‘थ्रेशोल्ड वैल्यू’ से अधिक हो। यदि थ्रेशोल्ड से कम हो, तो ऑफशोर एरिया ऑपरेटिंग राइट नियम, 2024 लागू होंगे।

- अन्वेषण के बाद पर्यावरणीय और समुद्री बहाली अनिवार्य है तथा प्रभावित समुद्री तल की बहाली छह माह के भीतर करनी होगी।

- परमाणु खनिज: यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भारत में यूरेनियम सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मुख्यतः तटीय राज्यों की मोनाज़ाइट रेत में पाया जाता है। केरल और ओडिशा में समृद्ध समुद्री रेत भंडार हैं, जिनमें मोनाज़ाइट में 8–10% थोरियम पाया जाता है।

- जादूगोड़ा, झारखंड देश की पहली खदान है जहाँ व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन किया गया।

और पढ़ें: खनिज अन्वेषण क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण