ब्लैक होल मर्जर

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

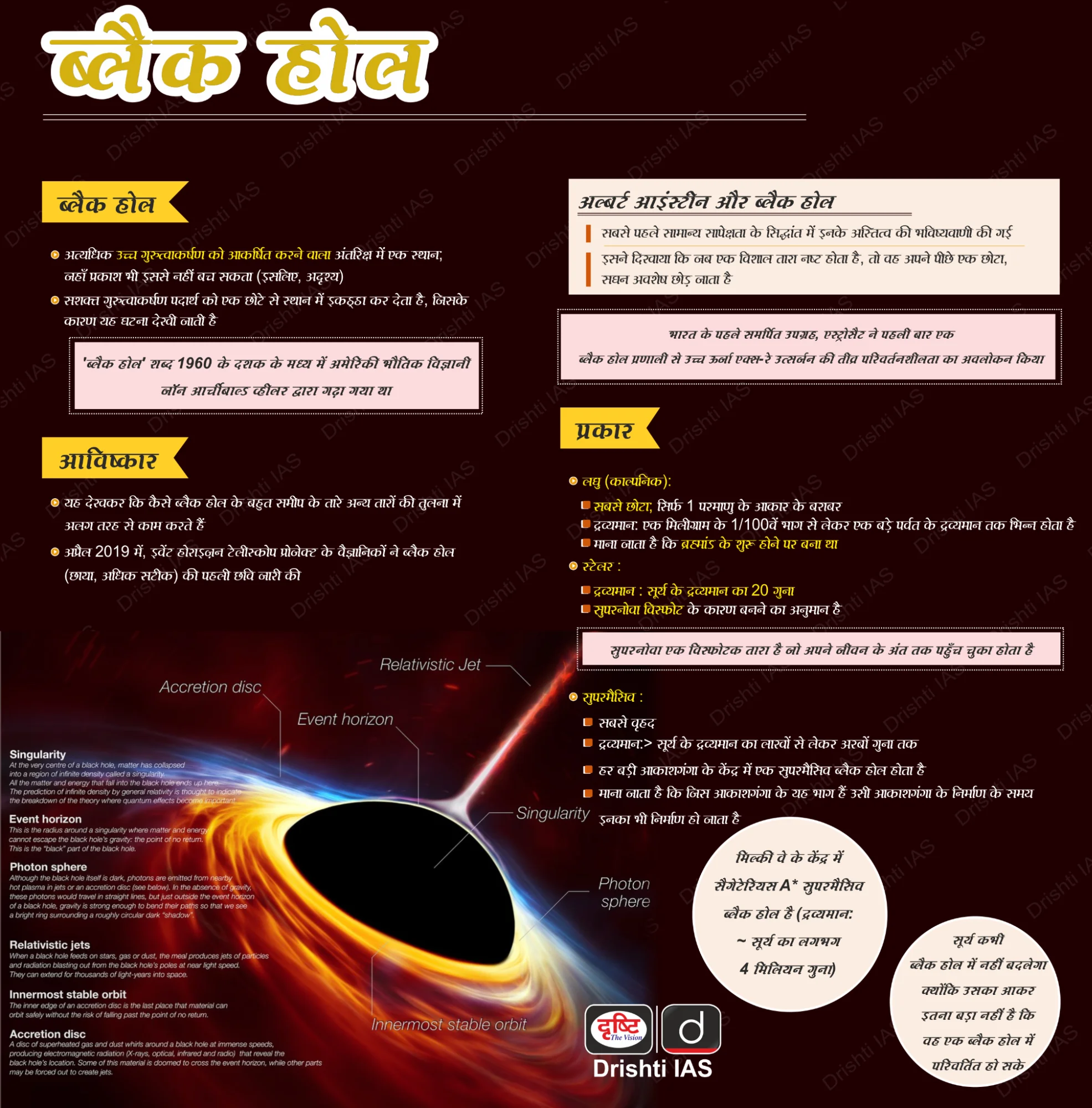

एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम ने अब तक का सबसे विशाल ब्लैक होल मर्जर का पता लगाया है। इस घटना को GW231123 नाम दिया गया है, जिसे लाइगो-विर्गो-काग्रा (LIGO-Virgo-KAGRA) सहयोग ने देखा, जो मिलकर गुरुत्वीय तरंग नेटवर्क का निर्माण करते हैं।

ब्लैक होल मर्जर क्या है?

- परिचय: ब्लैक होल मर्जर उस समय होता है जब दो ब्लैक होल एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं और गुरुत्वीय तरंगें (स्पेस-टाइम में उत्पन्न लहरें, जो ब्रह्मांड की कुछ सबसे उग्र और ऊर्जावान घटनाओं से उत्पन्न होती हैं) उत्सर्जित करते हुए धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आते हैं।

- जब ये ब्लैक होल एक-दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, तो वे टकराकर एक बड़े, एकल ब्लैक होल में मर्ज/विलीन हो जाते हैं।

- इन गुरुत्वीय तरंगों का पता पृथ्वी पर LVK नेटवर्क (LIGO-Virgo-KAGRA) जैसे गुरुत्वीय तरंग वेधशालाओं द्वारा लगाया जाता है।

- GW231123 की महत्ता: इस घटना में दो ब्लैक होल शामिल थे, जिनका द्रव्यमान क्रमशः सूर्य के लगभग 100 और 140 गुना था। इनके टकराने से एक विशाल ब्लैक होल बना, जिसका द्रव्यमान सूर्य के लगभग 225 गुना था।

- GW231123 से उत्पन्न गुरुत्वीय तरंगें वास्तव में अरबों वर्ष पहले उत्पन्न हुई थीं, लेकिन ये पृथ्वी तक वर्ष 2025 में पहुँचीं।

- यह ब्लैक होल मर्जर सामान्य रूप से पाए जाने वाले तारे जनित ब्लैक होलों से भिन्न है, जिनका द्रव्यमान सामान्यतः 60 सौर द्रव्यमान से कम होता है। GW231123 न केवल कहीं अधिक विशाल है, बल्कि इसकी घूर्णन गति भी असाधारण रूप से तेज़ है, जो इसे एक अत्यंत रहस्यमय और आकर्षक खोज बनाती है।

- निहितार्थ: इतने बड़े ब्लैक होल सामान्यतः विशाल तारों के विघटन से बने हुए माने जाते हैं। लेकिन यह घटना इस ओर संकेत करती है कि कुछ विशाल ब्लैक होल संभवतः छोटे ब्लैक होलों के आपसी विलय से भी बन सकते हैं।

गुरुत्वाकर्षण तरंग नेटवर्क

- गुरुत्वाकर्षण तरंग नेटवर्क (Gravitational Wave Network), जिसे अक्सर LVK सहयोग के रूप में संदर्भित किया जाता है, वेधशालाओं का एक वैश्विक गठबंधन है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिये एक साथ कार्य करते हैं।

- लाइगो-विर्गो-काग्रा:

- LIGO (लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी): वर्ष 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार पता लगाने वाला LIGO है, जिसके दो डिटेक्टर अमेरिका में स्थित हैं।

- उस ऐतिहासिक गुरुत्वाकर्षण तरंग की खोज ने आइंस्टीन के पूर्वानुमान की पुष्टि की (जिसमें उन्होंने वर्ष 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में इनकी मौजूदगी का पूर्वानुमान लगाया था) और इसके लिये वर्ष 2017 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

- विर्गो (Virgo): इटली में स्थित यह डिटेक्टर नेटवर्क में शामिल हुआ ताकि खोज की सटीकता बढ़ाई जा सके और घटनाओं के स्थान का निर्धारण बेहतर ढंग से किया जा सके।

- काग्रा (KAGRA - कामिओका ग्रैविटेशनल वेव डिटेक्टर): जापान में स्थित यह एक नया डिटेक्टर है, जो संवेदनशीलता और भौगोलिक विविधता को बढ़ाता है।

- LIGO (लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी): वर्ष 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार पता लगाने वाला LIGO है, जिसके दो डिटेक्टर अमेरिका में स्थित हैं।

नोट: भारत, अमेरिका के सहयोग से LIGO का तीसरा डिटेक्टर बना रहा है, जिसे LIGO-India के नाम से जाना जाएगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय 'ब्लैक होलों' के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्त्व है? (2019) (a) 'हिग्स बोसॉन कणों' का अभिज्ञान हुआ। उत्तर: (b) प्रश्न: 'विकसित लेज़र इंटरफेरोमीटर' अंतरिक्ष एंटीना (eLISA)' परियोजना का उद्देश्य क्या है? (2017) (a) न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिये उत्तर: (b) |

सर्वोच्च न्यायालय ने दांपत्य विशेषाधिकार को प्रभावहीन किया

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत तलाक की कार्यवाही सहित वैवाहिक विवादों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।

- इस निर्णय ने भारतीय कानून में वैवाहिक विशेषाधिकार की व्याख्या को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है तथा निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन पर जोर दिया है।

दांपत्य विशेषाधिकार

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 122 के तहत संहिताबद्ध वैवाहिक विशेषाधिकार/दांपत्य विशेषाधिकार, विवाहित व्यक्तियों के बीच होने वाले संवादों की गोपनीयता की रक्षा करता है।

- कानून एक पति या पत्नी को दूसरे के खिलाफ गवाही देने या विवाह के दौरान किये गए किसी भी संवाद का खुलासा करने के लिये बाध्य नहीं करता, जब तक कि दूसरे पति या पत्नी की सहमति न हो।

- हालाँकि यह पूर्ण नहीं है और कुछ विशेष परिस्थितियों में छोड़ा जा सकता है, जैसे कि आपराधिक और तलाक के मामलों में, जहाँ दावों के समर्थन में साक्ष्य, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण भी शामिल हो, प्रस्तुत किये जाते हैं।

गोपनीयता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 की न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या यह मान्यता देती है कि गोपनीयता कोई पूर्ण अधिकार नहीं हो सकती, विशेषकर तब जब वह वैवाहिक मामलों में न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया में बाधा डालती है।

- न्यायालय ने निजता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन को स्वीकार किया। उसने कहा कि गुप्त रिकॉर्डिंग निजता के अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन निष्पक्ष सुनवाई के लिये ऐसे साक्ष्यों को स्वीकार करना आवश्यक हो सकता है, खासकर जब तथ्यों का निर्धारण करना बेहद ज़रूरी हो।

और पढ़ें: निजता के अधिकार , नागरिक स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

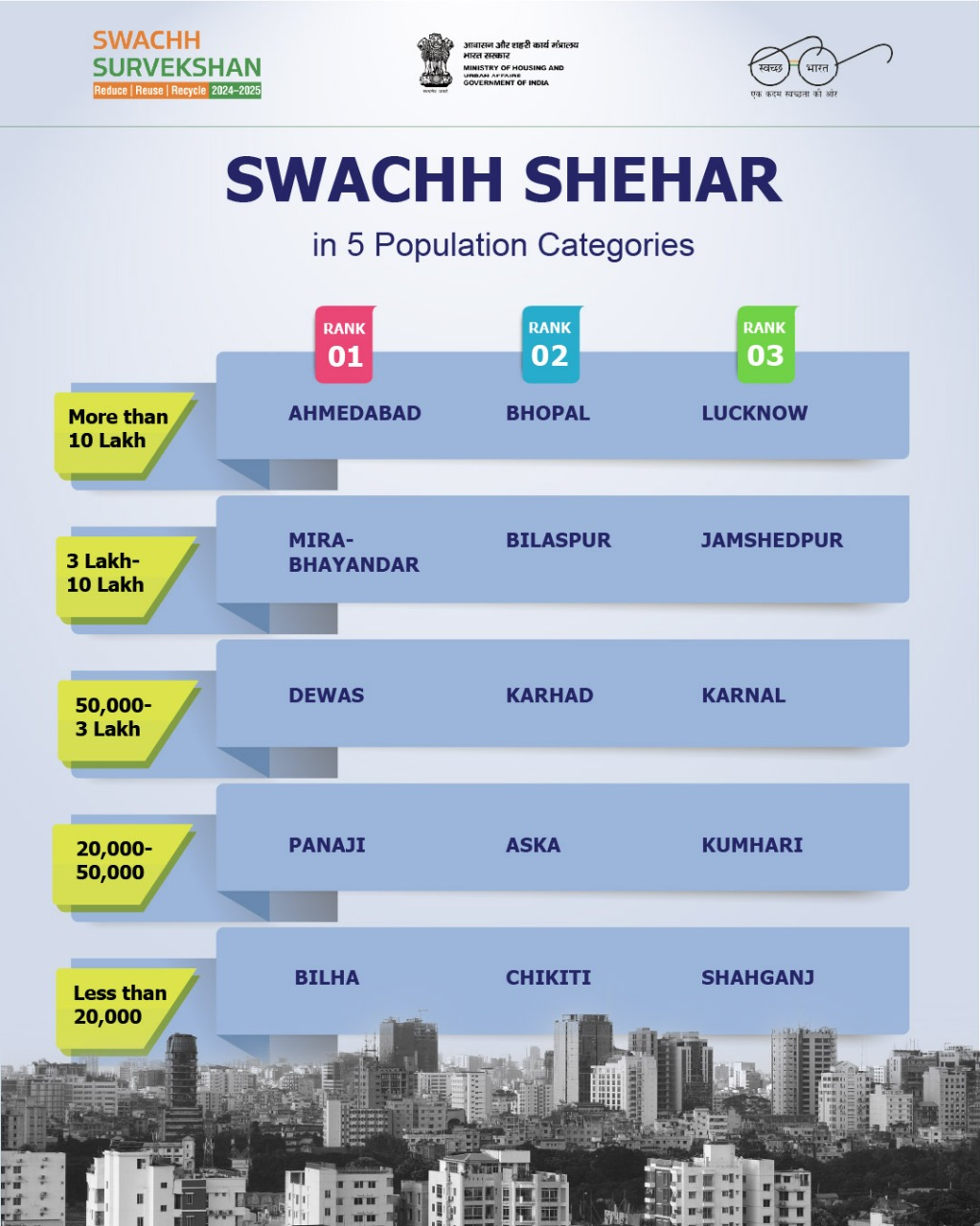

भारत के राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 (9वाँ संस्करण) प्रदान किये, जिसका आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा नई दिल्ली में किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- पुनर्गठित प्रारूप एवं सुपर स्वच्छ लीग: समान अवसर सुनिश्चित करने तथा इंदौर (निरंतर 7 वर्षों से नंबर 1 स्थान पर) जैसे निरंतर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता प्रदान करने के लिये, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एक नई श्रेणी- सुपर स्वच्छ लीग (SSL) शहरों की शुरुआत की।

- इन SSL शहरों को नियमित रैंकिंग से बाहर रखा गया, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और उभरते शहरों को प्रोत्साहन मिल सके।

- जनसंख्या आधारित शहर वर्गीकरण: पहली बार, जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया, जिससे शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच निष्पक्ष तुलना और लक्षित सुधार संभव हो सका। शहरों को पाँच श्रेणियों में रैंक किया गया:

- बहुत छोटे शहर (20,000 से कम जनसंख्या)

- छोटे शहर (20,000 – 50,000 जनसंख्या)

- मध्यम शहर (50,000 – 3 लाख जनसंख्या)

- बड़े शहर (3 – 10 लाख जनसंख्या)

- मिलियन प्लस शहर (10 लाख से अधिक जनसंख्या)

- विशेष पुरस्कार:

- स्वच्छ महाकुंभ 2025 की विशेष पहल के लिये सम्मान: प्रयागराज (महाकुंभ 2025 के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन के लिये)

- सबसे स्वच्छ गंगा नगर: प्रयागराज

- सफाईमित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार: विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर को सफाईकर्मियों की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करने के लिये सम्मानित किया गया।

- सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड (Cantonment Board): सिकंदराबाद छावनी

- राज्य के प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर: 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 35 शहरों को शहरी स्वच्छता में उनकी उल्लेखनीय प्रगति के लिये "प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर" के रूप में मान्यता दी गई।

- प्रमुख शहरों में राजमुंदरी, पटना, गुवाहाटी, पिंपरी चिंचवड़, आगरा और भुवनेश्वर शामिल हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है?

स्वच्छ सर्वेक्षण

- परिचय: स्वच्छ सर्वेक्षण, MoHUA द्वारा वर्ष 2016 से आयोजित किया जा रहा है। यह स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (SBM-U) के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है।

- स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रतिवर्ष उन शहरों और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को दिये जाते हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और प्रदर्शन के आधार पर प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद को प्रोत्साहित करना है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- शुरुआत में केवल 73 शहरों के साथ आरंभ हुआ यह सर्वेक्षण अब 2024–25 संस्करण में 4,589 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को कवर करता है।

- शहरों का मूल्यांकन कचरा पृथक्करण, प्रोसेसिंग, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और नागरिक फीडबैक जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाता है।

- 9वाँ संस्करण अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आयोजित किया गया।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के पुनर्गठित ढाँचे के तहत, संकेतकों को सरल और 10 व्यापक वर्गों में पुनः संरचित किया गया है, जिसमें पर्यटन स्थलों, अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

- वर्ष 2025 का वार्षिक विषय (थीम) है: “ कचरे को कम करना, संसाधनों और उत्पादों का पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना (Reduce, Reuse, Recycle- 3R)”, जो 3R और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) पर आधारित जयपुर घोषणा (मार्च 2025, 12वें क्षेत्रीय 3R एवं सर्कुलर इकोनॉमी फोरम) के अनुरूप है।

- नई प्रविष्टियाँ जैसे प्रोजेक्ट ग्राउंडिंग, सिटी ट्रांसपोर्ट यूनिट (CTU) ट्रांसफॉर्मेशन और विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन जोड़े गए हैं, जिससे बच्चों में स्वच्छता के मूल्यों का विकास किया जा सके।

- वर्ष 2025 का वार्षिक विषय (थीम) है: “ कचरे को कम करना, संसाधनों और उत्पादों का पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना (Reduce, Reuse, Recycle- 3R)”, जो 3R और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) पर आधारित जयपुर घोषणा (मार्च 2025, 12वें क्षेत्रीय 3R एवं सर्कुलर इकोनॉमी फोरम) के अनुरूप है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM):

- परिचय: स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्तूबर, 2014 को एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के रूप में हुई थी। यह दो भागों में विभाजित है:

- SBM-ग्रामीण – जल शक्ति मंत्रालय के अधीन

- SBM-शहरी – आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के अधीन

- इस मिशन को स्वच्छ भारत कोष (CSR और परोपकारी योगदान के लिये) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

- उद्देश्य: इसका प्रारंभिक उद्देश्य 2 अक्तूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाना था, जिसके लिये बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण और व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाए गए।

- SBM-ग्रामीण चरण-II (2020–21): इसका लक्ष्य वर्ष 2024–25 तक ODF प्लस स्थिति प्राप्त करना है, जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता को सशक्त करता है।

- SBM-शहरी 2.0 (2021): इस चरण में ध्यान कचरा मुक्त शहरों, मलमूत्र और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, गंदे पानी के उपचार और क्षमता निर्माण पर है, ताकि शहरी स्वच्छता परिणामों को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखा जा सके।

- SBM-ग्रामीण चरण-II (2020–21): इसका लक्ष्य वर्ष 2024–25 तक ODF प्लस स्थिति प्राप्त करना है, जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता को सशक्त करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2019) (a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे। उत्तर: (c) |

कुमारस्वामी कामराज की जयंती

स्रोत: इकनॉमिक टाइम्स

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज को उनकी जयंती (15 जुलाई 2025) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

के. कामराज (1903-1975)

- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- उनका जन्म वर्ष 1903 में तमिलनाडु में हुआ था और जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिये प्रेरित किया।

- अप्रैल 1930 में कामराज ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के कारण उन्हें जेल भेजा गया।

- उन्हें वर्ष 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया और बाद में वर्ष 1952 में संसद के लिये निर्वाचित हुए।

- राष्ट्र निर्माण में योगदान:

- उन्होंने वर्ष 1954 में तत्कालीन मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में वर्ष 1963 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष बने।

- वे संभवतः भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे।

- वर्ष 1963 में कामराज ने जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया कि कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक कार्य के लिये अपने मंत्री पदों से इस्तीफा दे देना चाहिये।

- यह ‘कामराज योजना’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका उद्देश्य सत्ता पर केंद्रित रहने की प्रवृत्ति को कम करना और सिद्धांतों व नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता को मज़बूत करना था।

- उन्होंने स्कूलों में निशुल्क शिक्षा और मिड डे मिल स्कीम अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की।

- तमिलनाडु में उनकी जयंती को "शिक्षा विकास दिवस" के रूप में मनाया जाता है, जिससे उनकी स्थायी विरासत का सम्मान किया जाता है।

- उन्होंने वर्ष 1954 में तत्कालीन मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में वर्ष 1963 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष बने।

- विरासत: राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को मान्यता देते हुए, उन्हें वर्ष 1976 में मरणोपरांत भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से सम्मानित किया गया।

- उनका निधन वर्ष 1975 में 72 वर्ष की आयु में हुआ।

आदिकवि सरला दास की जयंती

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत के राष्ट्रपति ने आदिकवि सरला दास की जयंती समारोह (15 जुलाई, 2025) में भाग लिया।

आदिकवि सरला दास

- ओड़िया साहित्य के प्रवर्तक आदिकवि सरला दास का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में हुआ था।

- वह ओडिया भाषा में लिखने वाले पहले विद्वान थे।

- उनका प्रारंभिक नाम सिद्धेश्वर परिदा (Siddheswara Parida) था और वे गजपति राजा कपिलेंद्र देव के समकालीन थे।

- उन्होंने अपनी महाकाव्य कविताएँ मुनिगोसाईं (Munigosain) नामक धार्मिक प्रतिष्ठान में लिखीं।

- इन्हें ओडिया भाषा के तीन प्रमुख ग्रंथों- महाभारत (Mahabharata), विलंका रामायण (Vilanka Ramayana) और चंडी पुराण (Chandi Purana) के लिये जाना जाता है, इसके आलावा इन्होने लक्ष्मी नारायण वचनिका की रचना भी की।

ओडिया भाषा

- इंडो-आर्यन परिवार के पूर्वी समूह में सबसे पुरानी, ओडिया भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी प्राकृत से हुई है।

- ओड़िया भाषा पर द्रविड़ भाषाओं के साथ-साथ अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी का भी प्रभाव है।

- वर्ष 2014 में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के बाद ओड़िया 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्राप्त करने वाला देश की छठी भाषा बन गई।

- वर्ष 2014 में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के बाद ओड़िया देश की छठी भाषा बनी जिसे 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्राप्त हुआ।

- वर्ष 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में शामिल किया गया।

- ओड़िया भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है।

और पढ़ें: 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को स्वीकृति

शांति का अधिकार

स्रोत: द हिंदू

मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि धार्मिक सभाएँ, जिनमें सार्वजनिक रूप से ऊँची आवाज़ में की जाने वाली प्रार्थनाएँ शामिल हैं, ज़िला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना आवासीय परिसरों में आयोजित नहीं की जा सकतीं।

- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि उन्हें अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत अपने धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने के लिये पड़ोसियों की सहमति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा किये जा रही प्रार्थनाएँ शांतिपूर्ण हैं और इसका उद्देश्य शांति का प्रचार करना है।

- हालाँकि न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धार्मिक स्वतंत्रता दूसरों के शांति के अधिकार पर हावी नहीं हो सकती तथा इस बात पर जोर दिया कि प्रार्थना व्यक्तिगत होनी चाहिये और इससे सार्वजनिक अशांति नहीं होनी चाहिये।

- यह निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय की याद दिलाता है जिसमें शांति के अधिकार और ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी।

- वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ध्वनि प्रदूषण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो जीवन और शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक उद्देश्यों के लिये भी लाउडस्पीकर का उपयोग करना मौलिक अधिकार नहीं है।

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह मामला धर्म का नहीं, बल्कि दूसरों को जबरन शोर सुनने के लिये मज़बूर किये जाने से बचाने का है।

- अनुच्छेद 21 शांति के अधिकार को सुनिश्चित करता है, और किसी को भी ऐसा शोर करने का अधिकार नहीं है जिससे दूसरों को परेशानी हो, यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं।

- वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ध्वनि प्रदूषण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो जीवन और शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक उद्देश्यों के लिये भी लाउडस्पीकर का उपयोग करना मौलिक अधिकार नहीं है।

- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत, "वायु प्रदूषक" में शोर भी शामिल है, यदि वह हानिकारक सांद्रता में मौजूद हो और मनुष्यों, पशुओं, पौधों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता हो।

और पढ़ें: धार्मिक स्वतंत्रता

क्वांटम एंटैंगलमेंट पर ध्वनि का प्रभाव

स्रोत: PIB

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI), IISc बंगलुरु और IISER कोलकाता के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि क्वांटम ध्वनि (Quantum Noise) कभी-कभी उलझाव (एंटैंगलमेंट) को बढ़ा सकता है, उसे पुनर्जीवित कर सकता है या यहाँ तक कि उत्पन्न भी कर सकता है। यह अध्ययन पहले के उस विश्वास को चुनौती देती है कि क्वांटम ध्वनि केवल क्वांटम प्रणालियों को बाधित करती है।

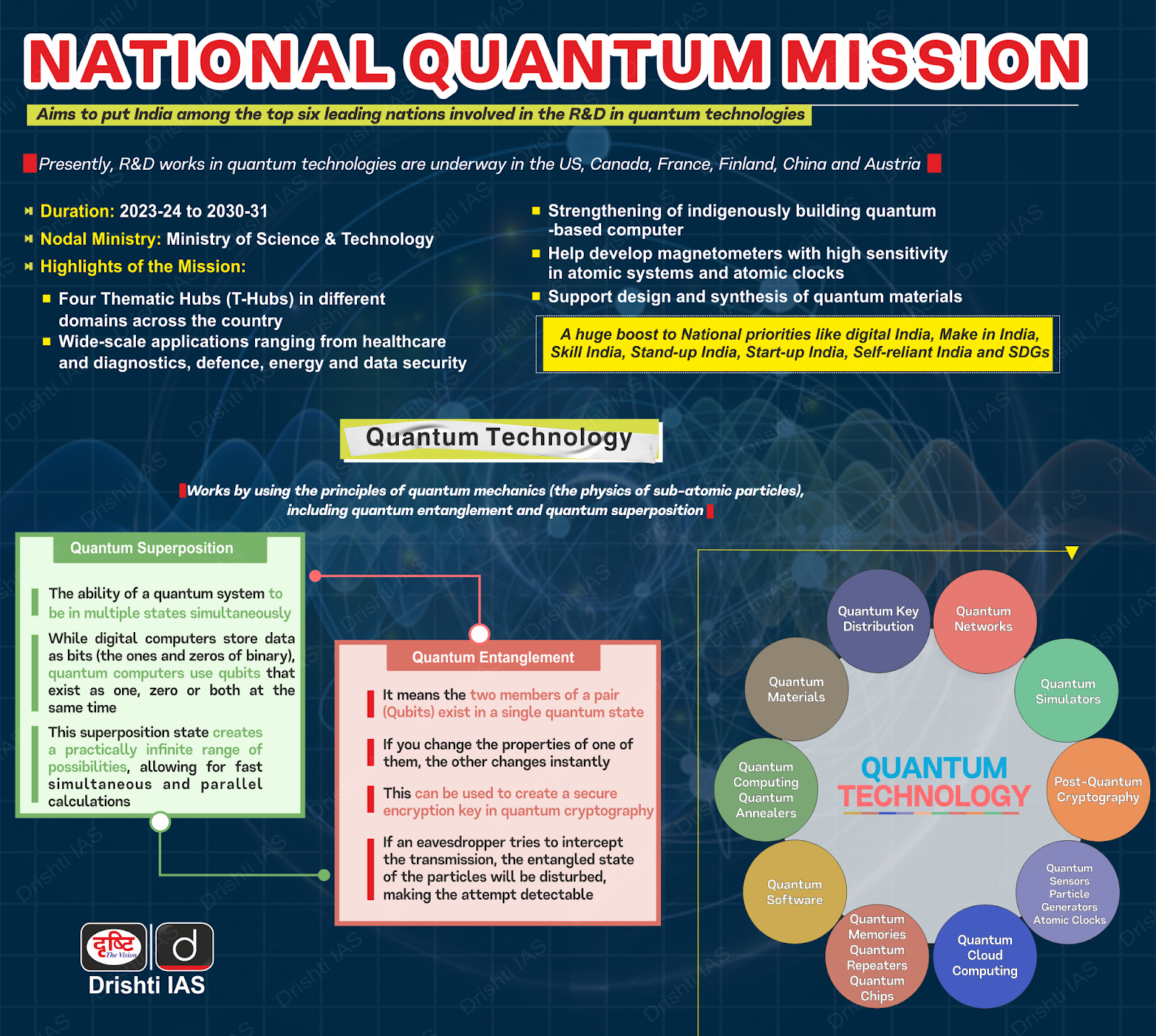

क्वांटम उलझाव ( क्वांटम एंटैंगलमेंट)

- क्वांटम उलझाव क्वांटम यांत्रिकी की एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक कण इस प्रकार आपस में जुड़ जाते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत ही दूसरे कण की स्थिति को निर्धारित कर देती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों न हों।

- यह क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम संचार जैसी उन्नत तकनीकों की आधारशिला है।

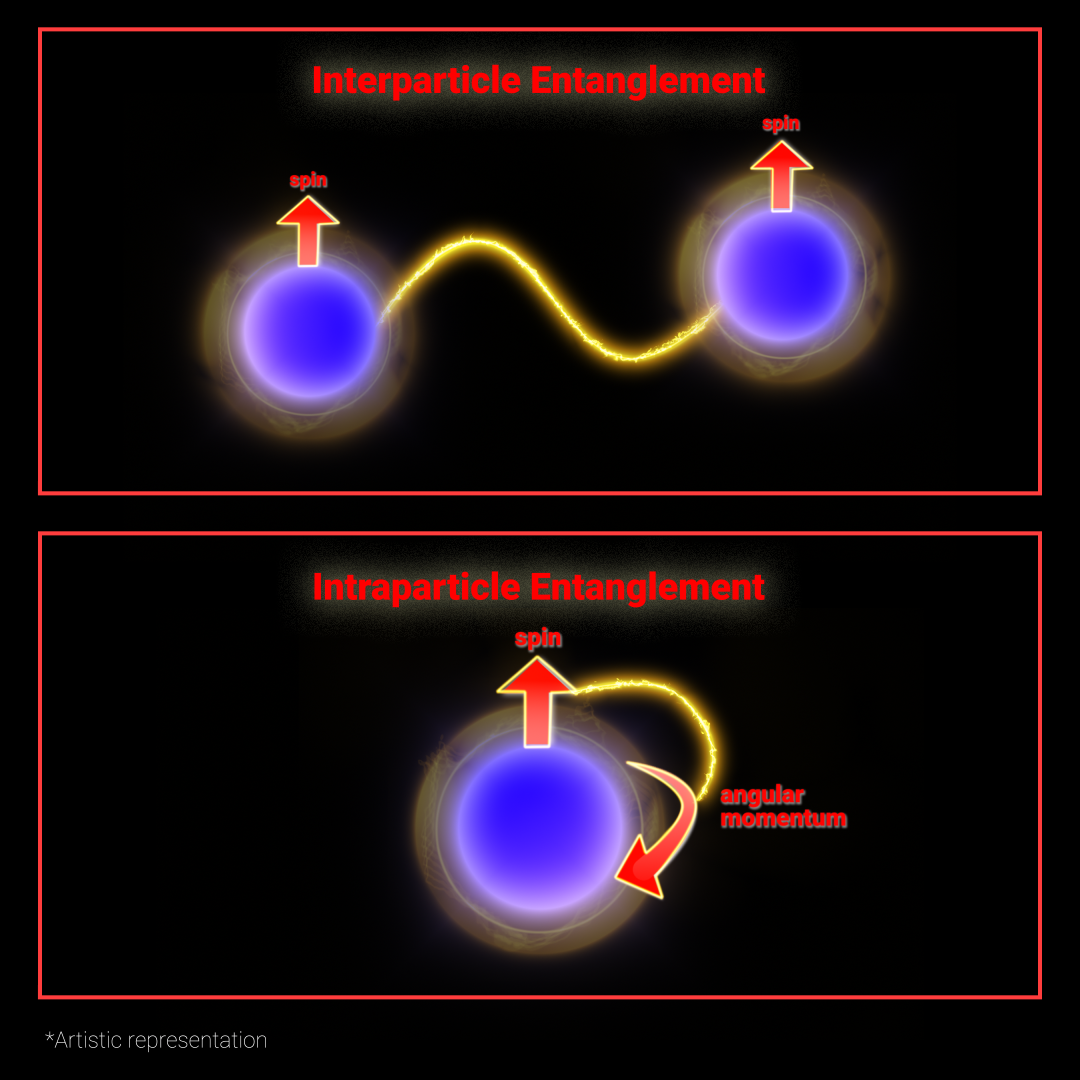

- क्वांटम उलझाव के प्रकार:

- इंट्रापार्टिकल एंटैंगलमेंट : इसमें एक ही कण के विभिन्न गुण (जैसे स्पिन और पथ) एक-दूसरे से उलझ जाते हैं।

- इंटरपार्टिकल एंटैंगलमेंट : यह अधिक सामान्य रूप है, जिसमें अलग-अलग कणों के बीच उलझाव होता है।

क्वांटम ध्वनि (Quantum Noise)

- परिचय: क्वांटम शोर से आशय उन यादृच्छिक व्यवधानों से है, जो किसी क्वांटम प्रणाली के उसके परिवेश के साथ अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। ये ध्वनियाँ अक्सर क्वांटम सहेरूपता (coherence) की हानि) और क्वांटम गुणों जैसे उलझाव के क्षरण का कारण बनती हैं।

- प्रकार:

- एम्प्लीट्यूड डैम्पिंग: ऊर्जा की हानि।

- फेज डैम्पिंग: चरणीय सहेरूपता (Phase Coherence) की हानि

- डीपोलराइजिंग ध्वनि (Depolarizing Noise): क्वांटम अवस्था का यादृच्छिक विकृतिकरण (randomization)।

उलझाव पर ध्वनि का प्रभाव

- अध्ययन में पाया गया कि एम्प्लीट्यूड डैम्पिंग शोर इंट्रापार्टिकल उलझाव में उलझाव को उत्पन्न (create), संरक्षित (preserve), या पुनर्जीवित (revive) कर सकता है। वहीं, फेज डैम्पिंग और डीपोलराइजिंग ध्वनि इस मामले में कम प्रभावी पाए गए।

- इसके अलावा, इंट्रापार्टिकल उलझाव को ध्वनि के प्रति अधिक सहनशील (resilient) पाया गया, जबकि इंटरपार्टिकल उलझाव में केवल एकसमान क्षरण देखा गया तथा ध्वनि की स्थिति में उसमें पुनर्जीवन या नई उत्पत्ति नहीं देखी गई।

- अध्ययन में एक यथार्थवादी "ग्लोबल नॉइज़ मॉडल" (Global Noise Model) प्रस्तुत किया गया और एक सटीक विश्लेषणात्मक सूत्र विकसित किया गया, जो विभिन्न प्रकार के शोर के अंतर्गत उलझाव के व्यवहार का पूर्वानुमान करते हैं। यह अध्ययन वास्तविक जीवन की शोरपूर्ण परिस्थितियों में अनुकूल क्वांटम सिस्टम के निर्माण हेतु एक महत्त्वपूर्ण उपकरण प्रदान करती है।

और पढ़ें….: क्वांटम एंटैंगलमेंट, क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अति-सुरक्षित संचार

.png)

.png)