काज़ीरंगा के घास के मैदानों में पक्षियों की उच्च विविधता

स्रोत: TH

असम का काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो मुख्य रूप से एक-सींग वाले गैंडे के लिये प्रसिद्ध है, अब घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों के लिये भी एक जैवविविधता हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर सामने आया है।

- काज़ीरंगा में किये गए पहले समर्पित चरागाह पक्षी सर्वेक्षण में इसके तीन वन्यजीव प्रभागों में 43 प्रजातियाँ दर्ज की गईं। इनमें दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं:

- गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered): बंगाल फ्लोरिकन

- संकटग्रस्त (Endangered): फिन्स वीवर, स्वैम्प ग्रास बैबलर

- सुभेद्द (6 प्रजातियाँ): ब्लैक-ब्रेस्टेड पैरटबिल, मार्श बैबलर, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, जेरडॉन बैबलर, स्लेंडर-बिल्ड बैबलर, ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड

- फिन्स वीवर के सफल प्रजनन की पुष्टि हुई है, जो काज़ीरंगा की स्वस्थ घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है।

- काज़ीरंगा का 1,174 वर्ग किलोमीटर का पर्यावास समृद्ध पक्षी जीवन का आश्रय है तथा घास के मैदानों में पक्षियों की विविधता गुजरात और राजस्थान के समकक्ष है।

- यह अध्ययन पूर्वोत्तर भारत में पक्षी संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान: काज़ीरंगा का नाम कार्बी शब्द "काज़ीर-ए-रंग" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "काज़ीर का गाँव", ऐसा माना जाता है कि इसका नाम इस क्षेत्र की एक महिला शासक के नाम पर रखा गया था।

- इसे भारतीय गैंडों की रक्षा के लिये वर्ष 1908 में एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया गया था, यह वर्ष 1950 में एक वन्यजीव अभयारण्य, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया, जिसे उच्च बाघ घनत्व के कारण वर्ष 2007 में एक टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था।

- यह पाँच बड़े जीवों (बिग फाइव) के लिये जाना जाता है: गैंडा, बाघ, हाथी, एशियाई जंगली भैंसा और पूर्वी दलदली हिरण। पूर्वी दलदली हिरणों की लगभग पूरी आबादी यहीं पाई जाती है।

- काज़ीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यह नदी उद्यान को समृद्ध पोषक तत्त्व तो प्रदान करती है, लेकिन कटाव (Erosion) के कारण आवासीय नुकसान भी पहुँचाती है।

भारत की कुल स्थापित विद्युत् क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन का 50% योगदान

स्रोत: पी.आई.बी

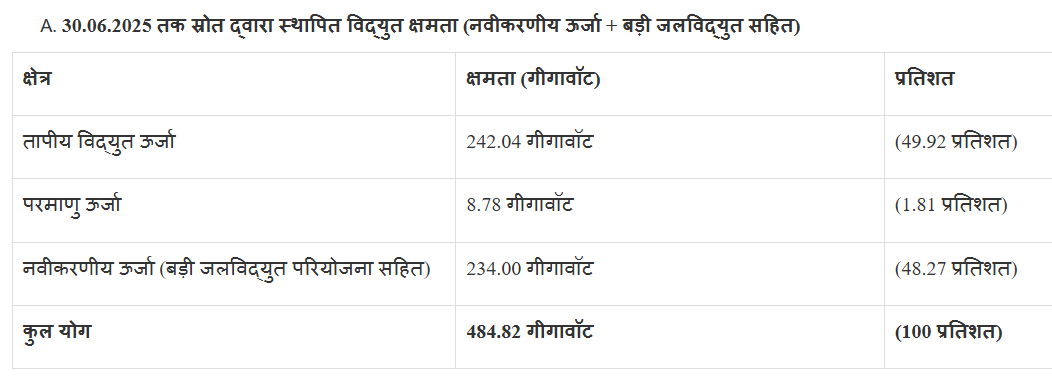

भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त विद्युत् क्षमता अब 242.78 गीगावाट (GW) तक पहुँच गई है, जो कि कुल स्थापित क्षमता 484.82 GW का हिस्सा है। यह पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले अपनी ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन की यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

गैर-जीवाश्म ईंधन:

- गैर-जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य उन ऊर्जा स्रोतों से है, जो जीवाश्म कार्बनिक पदार्थों जैसे कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस से प्राप्त नहीं होते हैं।

- इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (सौर, पवन और जल विद्युत) और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (परमाणु) दोनों शामिल हैं।

- जून 2025 तक, भारत की कुल स्थापित विद्युत् क्षमता 484.82 गीगावाट है, जिसमें से 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है, जिसमें शामिल हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा: 184.62 गीगावाट ( 38.08% )

- बड़ी जलविद्युत: 49.38 गीगावाट ( 10.19% )

- परमाणु ऊर्जा: 8.78 गीगावाट ( 1.81% )

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें:

- प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना — यह योजना रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देती है, जिससे विकेंद्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित होती है।

- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति — यह नीति हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को सक्षम बनाती है, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग, ग्रिड की स्थिरता और कम लागत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संभव होता है।

- पीएम-कुसुम योजना — यह योजना कृषि के लिए सौर ऊर्जा चालित पंपों की सुविधा प्रदान करती है।

- सोलर मॉड्यूल हेतु PLI योजना — यह योजना उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देती है।

- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना— यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन अवसंरचना को मज़बूत करती है।

- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन— यह मिशन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा देता है।

- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम— यह कार्यक्रम बायोगैस, बायोमास और कचरे से ऊर्जा उत्पादन (waste-to-energy) जैसे प्रोजेक्ट्स का समर्थन करता है।

और पढ़ें: भारत का नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण

ताप विद्युत संयंत्रों के लिये फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन (FGD) सिस्टम पर छूट

स्रोत: TH

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के 78% थर्मल पावर प्लांटों को फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन (FGD) सिस्टम लगाने से छूट प्रदान की है, जिससे वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- FGD की भूमिका: फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन (FGD) सिस्टम का उपयोग कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन को कम करने के लिये किया जाता है। FGD सिस्टम में आमतौर पर चूना पत्थर (CaCO₃), चूना (CaO) या अमोनिया (NH₃) का प्रयोग फ्लू गैस में मौजूद SO₂ को निष्क्रिय करने के लिये किया जाता है।

- नीतिगत बदलाव: वर्ष 2015 में यह अधिसूचित किया गया था कि सभी ताप विद्युत संयंत्रों को SO₂ उत्सर्जन कम करने के लिये वर्ष 2017 तक FGD प्रणालियाँ स्थापित करनी होंगी। हालाँकि, केवल 8% संयंत्रों ने ही इसका पालन किया है।

- नई अधिसूचना के अनुसार, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित केवल 11% इकाइयों (श्रेणी A) को FGD स्थापित करना अनिवार्य है।

- विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के आधार पर, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के निकट 11% (श्रेणी B) में FGD स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है।

- नई अधिसूचना के अनुसार, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित केवल 11% इकाइयों (श्रेणी A) को FGD स्थापित करना अनिवार्य है।

- छूट के पीछे मुख्य तर्क: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व में एक पैनल ने कहा कि भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा कम है और वातावरण में मौजूद SO₂ का स्तर पहले से ही स्वीकृत सीमा (10–20 µg/m³ बनाम 80 µg/m³) से नीचे है।

- इसमें यह भी पाया गया कि FGD इकाइयों वाले या उनके बिना वाले क्षेत्रों के बीच वायु गुणवत्ता में कोई महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं है।

- उच्च स्थापना लागत, सीमित आपूर्तिकर्ता, और कोविड-19 के कारण हुई देरी को भी संयंत्रों को छूट देने के कारणों में शामिल किया गया।

- विशेषज्ञों की आलोचना: SO₂ सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) में योगदान देता है, जो 200 किमी तक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। FGD की कमी से श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

- ऊँची चिमनियाँ केवल उत्सर्जन को बढ़ाती हैं, कम नहीं करतीं। भारत के PM2.5 स्तरों में कोयले के दहन का योगदान लगभग 15% है।

- यह निर्णय जनता से विमर्श के बिना लिया गया, स्थान आधारित मानकों को स्थापित करता है तथा इससे वायु गुणवत्ता व सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचने का खतरा है।

और पढ़ें: कोयला विद्युत संयंत्रों हेतु FGD नियमों की समीक्षा

डीपफेक

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

डेनमार्क ने एक ऐतिहासिक कॉपीराइट संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा और समानता (likeness) की बिना अनुमति के डिपफेक साझा करने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। यह संशोधन व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के उद्देश्य से लाया गया है।

- प्रस्तावित कानून वास्तविक डिपफेक को कॉपीराइट उल्लंघन के रूप में मानता है और व्यक्तियों को अपनी डिजिटल समानता (Digital Likeness) पर मृत्यु के 50 वर्षों तक अधिकार प्रदान करता है। साथ ही, यह कानून ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट को हटाने के लिये बाध्य करता है, यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा।

डीपफेक क्या हैं?

- डिपफेक एक प्रकार का कृत्रिम मीडिया (वीडियो, चित्र या ऑडियो) है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से डिजिटल रूप से इस तरह बदला जाता है कि ऐसा लगे जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ कहा या किया हो, जबकि वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया। यह तकनीक वास्तविक वीडियो, ऑडियो या छवियों में हेरफेर करती है, जिससे नकली सामग्री बनाई जाती है जो वास्तविक जैसी प्रतीत होती है।

- प्रयुक्त प्रौद्योगिकी: डिपफेक तकनीक डीप लर्निंग पर आधारित होती है, जो कि मशीन लर्निंग (Machine Learning) का एक हिस्सा है और मशीन लर्निंग स्वयं AI का उपसमूह है।

- इन्हें जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क (GAN) का उपयोग करके बनाया जाता है, जहाँ दो न्यूरल नेटवर्क (एक जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर) नकली सामग्री बनाने और उसे परिष्कृत करने के लिये एक साथ कार्य करते हैं।

- GAN चेहरे, आवाज़ या गतिविधियों को फिर से बनाने के लिये वास्तविक डेटा का उपयोग करते हैं। एक जनरेटर नकली सामग्री का निर्माण करता है और एक विभेदक उसे पहचानने की कोशिश करता है। जनरेटर तब तक सुधार करता है जब तक वह विभेदक को मूर्ख नहीं बना लेता,

- नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) का उपयोग आवाज की नकल (Voice Cloning) के लिये किया जाता है। लिप-सिंकिंग तकनीक की मदद से डिपफेक ऑडियो को वीडियो से मिलाया जाता है ताकि व्यक्ति बोलता हुआ दिखे।

- इन्हें जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क (GAN) का उपयोग करके बनाया जाता है, जहाँ दो न्यूरल नेटवर्क (एक जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर) नकली सामग्री बनाने और उसे परिष्कृत करने के लिये एक साथ कार्य करते हैं।

- सामान्य प्रकार:

- फेस स्वैप: किसी वीडियो में एक व्यक्ति के चेहरे की जगह किसी और का चेहरा लगाना।

- वॉइस क्लोनिंग: किसी की आवाज़ की हूबहू नकल करके कुछ भी कहलवाना।

- सोर्स वीडियो मैनिपुलेशन: किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाना कि वह कुछ कह या कर रहा है, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया।

- पहचान (डिटेक्शन):

- संकेत:

- अस्वाभाविक पलक झपकाना

- चेहरे का बिगड़ना

- ऑडियो और वीडियो का मेल न खाना

- रोशनी में विसंगतियाँ

- उपकरण: Adobe, Microsoft, Sensity AI और अन्य कंपनियों ने डिपफेक पहचानने के लिये विशेष सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है।

- संकेत:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अब हानिकारक डिपफेक को चिह्नित करने या हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं।

भारत डीपफेक का किस प्रकार सामना करता है?

- भारत में डिपफेक के लिये कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन कई मौजूदा कानून आंशिक सुरक्षा प्रदान करते हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (“आईटी अधिनियम”): आईटी अधिनियम की धारा 66D, डिजिटल माध्यमों से छद्मवेश और धोखाधड़ी को लक्षित करती है।

- इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 67, 67A और 67B के अनुसार यदि डिपफेक सामग्री अश्लील हो या उसमें यौन स्पष्टता (sexually explicit content) हो, तो इन धाराओं के तहत प्रकाशन या प्रसारण करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।

- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021: ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को यह जिम्मेदारी देते हैं कि यदि किसी छवि, आवाज़ या कंटेंट को मोर्फ किया गया है या किसी की पहचान चुराई गई है, तो सूचना मिलने पर तुरंत उसे हटाएँ। ऐसा न करने पर प्लेटफॉर्म अपनी "सेफ हार्बर" सुरक्षा (जिसके अंतर्गत वे तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होते) खो सकते हैं।

- कॉपीराइट अधिनियम, 1957: यदि डीपफेक कॉपीराइट वाली छवियों या वीडियो का बिना अनुमति के उपयोग करते हैं, तो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 लागू हो सकता है। यह अधिनियम किसी भी ऐसी सामग्री के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है जिस पर किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार हो।

- भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In): CERT-In ने डिपफेक खतरों को लेकर सलाह और दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करके व्यक्ति और संस्थान अपनी सुरक्षा कर सकते हैं।

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): I4C देशभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिपफेक सहित साइबर अपराधों से निपटने में सहायता करता है।

- न्यायिक हस्तक्षेप:

- अनिल कपूर का मामला (2023): दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक एकतरफा, सर्वव्यापी निषेधाज्ञा (ex-parte, omnibus injunction) जारी की, जिसमें अनिल कपूर के नाम, छवि, शैली (जैसे संवाद या हावभाव) का AI या मोर्फिंग के जरिये व्यावसायिक लाभ के लिये उपयोग करने से रोका गया।

- न्यायालय ने कहा कि उनके व्यक्तित्व अधिकार (personality rights) केवल उनके लिये नहीं, बल्कि उनके परिवार और मित्रों की गरिमा के लिये भी सुरक्षित होने चाहिये।

- न्यायालय ने कहा कि उनके व्यक्तित्व अधिकार (personality rights) केवल उनके लिये नहीं, बल्कि उनके परिवार और मित्रों की गरिमा के लिये भी सुरक्षित होने चाहिये।

- श्री शिवाजी राव गायकवाड़ (रजनीकांत) बनाम मेसर्स वर्षा प्रोडक्शंस (2015): मद्रास उच्च न्यायालय ने एक सेलिब्रिटी के रूप में उनके व्यक्तित्व अधिकारों को मान्यता देते हुए, फिल्म मैं हूँ रजनीकांत में रजनीकांत के नाम, छवि, व्यंग्यचित्र और संवाद शैली के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया।

- अनिल कपूर का मामला (2023): दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक एकतरफा, सर्वव्यापी निषेधाज्ञा (ex-parte, omnibus injunction) जारी की, जिसमें अनिल कपूर के नाम, छवि, शैली (जैसे संवाद या हावभाव) का AI या मोर्फिंग के जरिये व्यावसायिक लाभ के लिये उपयोग करने से रोका गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) |

ACC द्वारा नए NMC अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

डॉ. अभिजात शेठ को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC):

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति है, जो शीर्ष सिविल सेवाओं, विभागीय प्रमुखों, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों के लिये ज़िम्मेदार है।

- इस समिति में 2 सदस्य होते हैं:

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)

- गृहमंत्री (सदस्य)

- ACC भारत की 8 कैबिनेट समितियों में से एक है। अन्य समितियाँ हैं:

- कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति (CCEA)

-

सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CCS)

-

आवास पर कैबिनेट समिति

- संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति (इसे सुपर-कैबिनेट भी कहा जाता है)

- राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति

-

निवेश और विकास पर मंत्रिमंडल समिति

-

रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति

- कैबिनेट समितियाँ संवैधानिक नहीं हैं (Extra-Constitutional Bodies), बल्कि इन्हें कारोबार संचालन नियम, 1961 (Transaction of Business Rules, 1961) के तहत गठित किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 77(3) से व्युत्पन्न हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC):

- परिचय: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) भारत में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा अभ्यास के लिए सर्वोच्च नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत की गई है।

- सदस्य: इसमें 33 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, 4 बोर्ड अध्यक्ष, पदेन सदस्य और अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।

- उद्देश्य:

- किफायती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करना

- कुशल स्वास्थ्यकर्मी तैयार करना

- सर्वव्यापी स्वास्थ्य देखभाल (Universal Healthcare) को बढ़ावा देना

- अनुसंधान को प्रोत्साहित करना

- पारदर्शी मूल्यांकन करना

- चिकित्सा रजिस्टर बनाए रखना

- नैतिक आचरण लागू करना

- और शिकायत निवारण प्रणाली सुनिश्चित करना।

और पढ़ें: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, कैबिनेट समितियों में नियुक्ति

औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु ADEETIE योजना

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी- BEE) के सहयोग से "उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता (ADEETIE)" योजना की शुरुआत की है।

ADEETIE योजना:

- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) क्षेत्र में उन्नत ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने की गति में तेज़ी लाना है।

- यह MSMEs को 30–50% तक ऊर्जा खपत कम करने, क्षमता बढ़ाने तथा हरित ऊर्जा गलियारों (Green Energy Corridors) में योगदान देने में मदद कर सकती है।

- यह योजना तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28) के लिये लागू की जाएगी और इसमें 14 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों, जैसे कि रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और स्टील री-रोलिंग आदि, को शामिल किया जाएगा।

- मुख्य विशेषताएँ: इस योजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये ऋणों पर 5 प्रतिशत और मध्यम उद्यमों के लिये 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिससे ऊर्जा दक्षता (EE) परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता चाहने वाले MSMEs के लिये पहुँच और सामर्थ्य सुनिश्चित होगा।

- यह योजना ऋण पर ब्याज छूट, इंवेस्टमेंट ग्रेड ऊर्जा ऑडिट (IGEA), विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और कार्यान्वयन के बाद निगरानी एवं सत्यापन (Monitoring & Verification - M&V) के माध्यम से समग्र सहायता (End-to-End Handholding) प्रदान करती है।

- ADEETIE पोर्टल को लाभार्थियों के लिये वित्तीय प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु लॉन्च किया गया है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):

- इसकी स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत मार्च 2002 में की गई थी।

- इसका उद्देश्य स्व-नियमन और बाज़ार सिद्धांतों पर आधारित नीतियाँ और रणनीतियाँ विकसित करना है, जिसका लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है।

और पढ़ें: MSME एवं ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना, भारत में औद्योगिक उत्सर्जन में कमी के प्रयास