राइज़ोटोप प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सहयोग से रेडियोधर्मी समस्थानिकों (रेडियोआइसोटोप्स) का उपयोग करके गैंडे के शिकार को रोकने की एक नवाचारी पहल शुरू की है, जिसे राइज़ोटोप प्रोजेक्ट कहा जाता है।

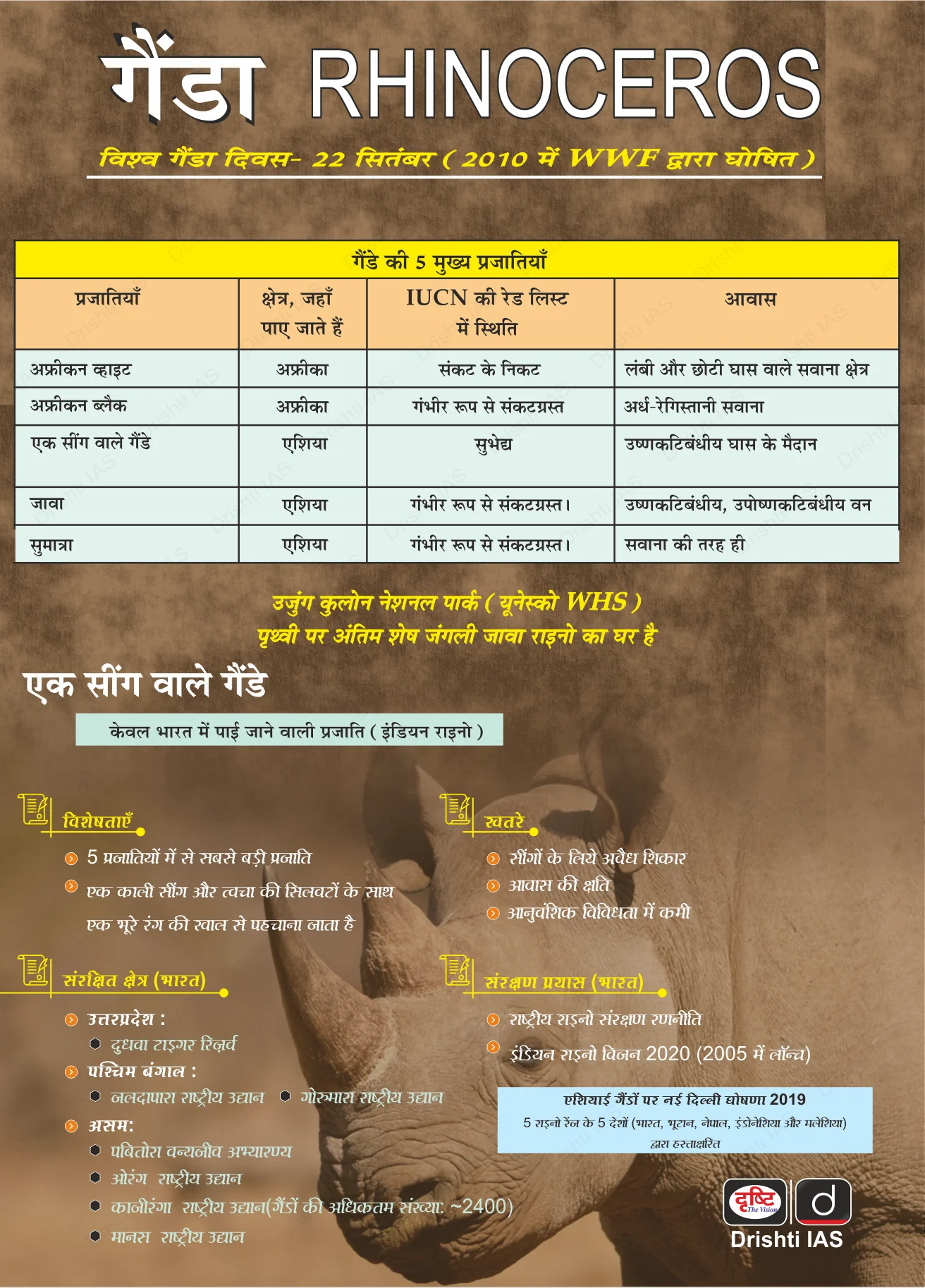

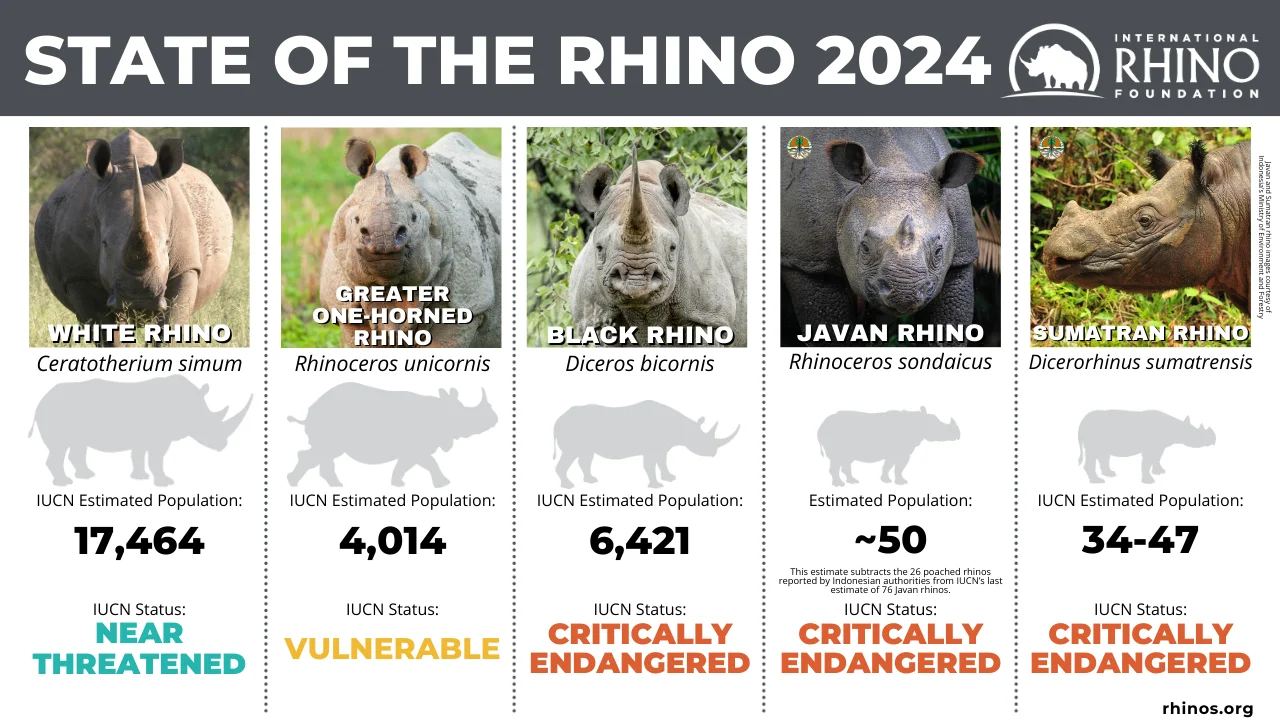

- वर्ष 2025 की IUCN–TRAFFIC रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनो (एक-सींग वाला गैंडा) की संख्या 3,323 है और वर्ष 2021 से 2024 के बीच शिकार की 9 घटनाएँ दर्ज की गईं।

राइज़ोटोप प्रोजेक्ट क्या है?

- परिचय: इसमें एक गैर-आक्रामक प्रक्रिया शामिल है, जिसके तहत सजीव गैंडों के सींगों में नियंत्रित मात्रा में रेडियोआइसोटोप प्रविष्ट कराए जाते हैं।

- इससे सींग मानव उपभोग के लिये अनुपयोगी और हानिकारक हो जाते हैं, जबकि यह प्रक्रिया गैंडों के लिये पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

- लाभ:

- रेडियोधर्मी उपचारित गैंडे के सींगों की पहचान रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स (RPM) और सीमा चौकियों, बंदरगाहों व हवाई अड्डों पर स्कैनरों द्वारा की जा सकती है, भले ही वे पूरी तरह भरे कंटेनरों के अंदर हों।

- रेडियोधर्मी मार्कर सींगों को तस्करों के लिये खतरनाक और अवैध व्यापार में कम मूल्यवान बनाते हैं, जिससे शिकार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सकता है।

रेडियोआइसोटोप क्या हैं?

- परिचय: रेडियोआइसोटोप ऐसे रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु नाभिक अस्थिर होते हैं और अधिक स्थिर नाभिकीय संरचना प्राप्त करने के लिये आयनकारी विकिरण (अल्फा, बीटा या गामा) उत्सर्जित करते हैं।

- यह नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच असंतुलन के कारण होता है। उदाहरण: कार्बन-14 (C-14) और ट्रिटियम (H-3)।

- स्थिरता प्राप्त करने के लिये, ये ऊर्जा और कण उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें गाइगर काउंटर या फोटोग्राफिक फिल्म जैसे उपकरणों से पहचाना जा सकता है।

- आइसोटोप: आइसोटोप किसी तत्त्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक (प्रोटॉनों की संख्या) समान होता है, लेकिन द्रव्यमान क्रमांक (प्रोटॉन + न्यूट्रॉन की संख्या) अलग होता है।

- उदाहरण: प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम (हाइड्रोजन के आइसोटोप)।

- अनुप्रयोग:

- चिकित्सा (थायरॉइड निदान के लिये I-131, इमेजिंग के लिये Tc-99m), उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, पुरातत्त्व (C-14 डेटिंग)।

गैंडों के लिये प्रमुख खतरे:

- शिकार: यह सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है, जिससे संख्या में गिरावट और स्थानीय विलुप्ति हो रही है।

- आक्रामक प्रजातियाँ: इनमें ऐसी प्रजातियाँ (जैसे कि पार्थेनियम) शामिल हैं ,जो आवासों के लिये खतरा बनती हैं, क्योंकि ये गैंडों के मूल भोजन पौधों को प्रतिस्थापित कर देती हैं, जिससे उपलब्ध क्षेत्र सीमित हो जाता है।

- जलवायु परिवर्तन एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष: जलवायु परिवर्तन एशिया में मानसून और अनावृष्टि को तीव्र कर देता है, जिससे गैंडे अपने आवास से बाहर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे मानव क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है।

नोट:

- पार्थेनियम (काॅन्ग्रेस घास) असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के लिये चुनौती बन रही है, जहाँ विश्व में एक सींग वाले गैंडों का घनत्व सर्वाधिक है। यह घास त्वचा संबंधी एलर्जी, बुखार, कृषि उत्पादकता में कमी और जैवविविधता को नुकसान पहुँचा रही है।

- यह एस्टेरेसी परिवार का एक अत्यधिक आक्रामक पुष्पीय पादप है तथा मूल रूप से अमेरिका का है।

- संभवतः यह 1950 के दशक के आरंभ में अमेरिका से आयातित गेहूँ के साथ भारत में आया और तब से यह देश भर में लगभग 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि पर आक्रामक रूप से फैल गया है।

गैंडों के संरक्षण की पहल

- एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा

- सभी गैंडों की DNA प्रोफाइल

- राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति

- इंडियन राइनो विज़न 2020

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

- IAEA एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1957 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने तथा परमाणु हथियारों जैसे सैन्य उद्देश्यों के लिये इसके उपयोग को रोकने के लिये की गई थी।

- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के "शांति के लिये परमाणु" संगठन के रूप में की गई थी और यह अपनी स्वयं की संस्थापक संधि, IAEA के कानून के तहत कार्य करता है।

- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है।

- इसमें 178 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसे परमाणु सुरक्षा और शांति में योगदान के लिये वर्ष 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. 'वाणिज्य में प्राणिजात और वनस्पतिजात के व्यापार संबंधी विश्लेषण’ (ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स /TRAFFIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

- TRAFFIC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अंतर्गत एक ब्यूरो है।

- TRAFFIC का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है।

- दो-कूबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है।

- एक-सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर: (a)

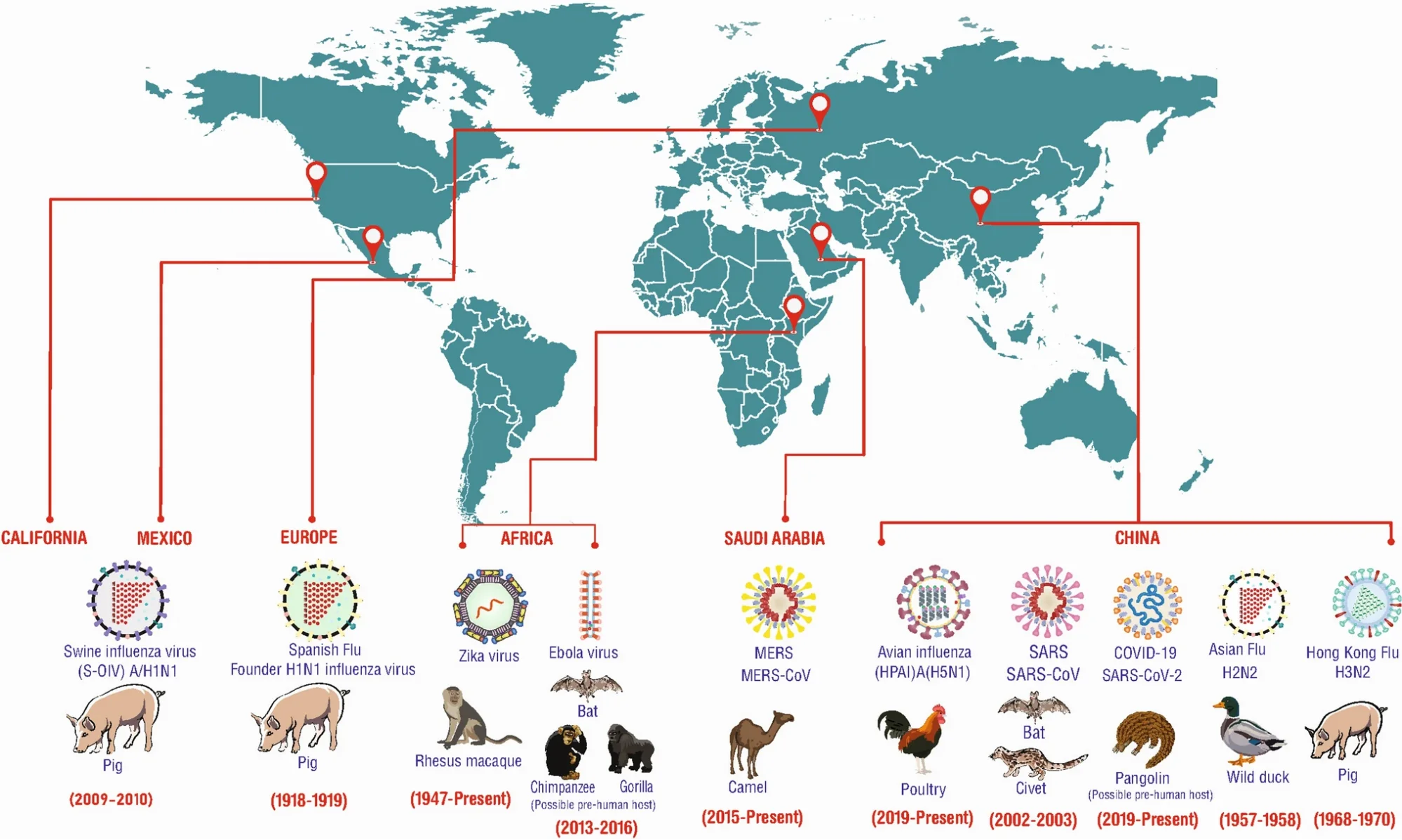

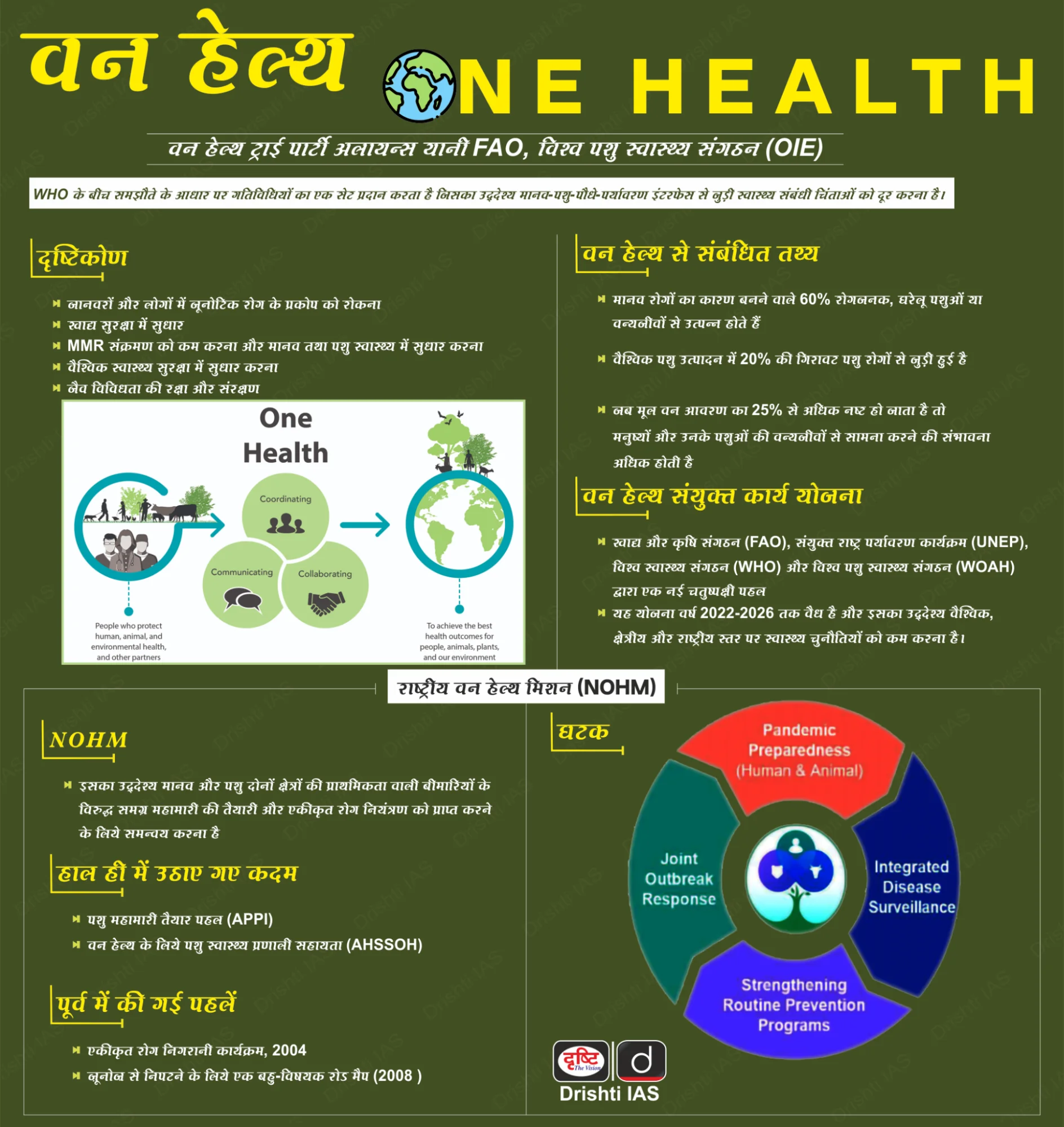

ज़ूनोटिक रोग

हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के 9% से अधिक भूभाग को उच्च या अत्यधिक उच्च स्तर के ज़ूनोटिक रोगों (Zoonotic Diseases) के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक "एपिडेमिक रिस्क इंडेक्स" प्रस्तुत किया गया है, जो ज़ूनोटिक जोखिम को देशों की तैयारी (Preparedness) के साथ जोड़कर उनका मूल्यांकन करता है। यह नीति-निर्माताओं को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने, प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार लाने, संसाधनों का आवंटन करने तथा वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है।

ज़ूनोटिक रोग क्या हैं?

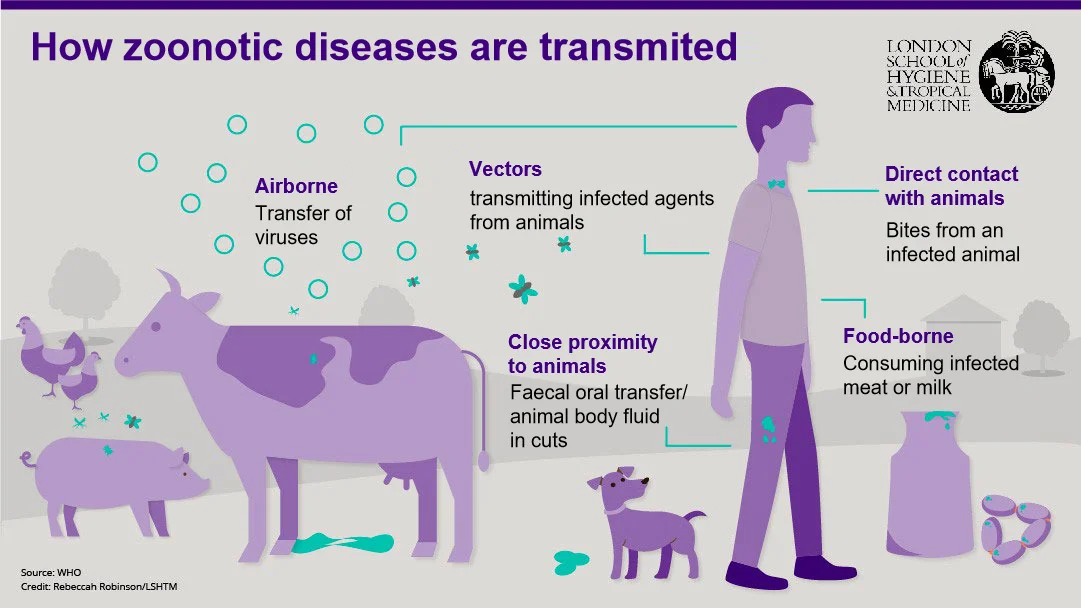

- परिचय: ज़ूनोटिक रोग (Zoonoses) ऐसे संक्रामक रोग हैं, जो पशुओं और मनुष्यों के बीच संचरित होते हैं।

- ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाईट और कवक (Fungi) से उत्पन्न हो सकते हैं तथा इनका प्रभाव सामान्य से लेकर जानलेवा तक हो सकता है।

- जलवायु परिवर्तन (बढ़ता तापमान, वर्षण में बदलाव) और भूमि उपयोग में परिवर्तन (वनोन्मूलन, शहरी विस्तार) ने मानव-पशु अंतःक्रिया को बढ़ा दिया है, जिससे ज़ूनोटिक स्पिलओवर का खतरा बढ़ गया है।

- उदाहरण: रेबीज़, एन्थ्रेक्स, इंफ्लूएंजा (H1N1 और H5N1), निपाह वायरस, कोविड-19, ब्रुसेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, सार्स (SARS)

- ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाईट और कवक (Fungi) से उत्पन्न हो सकते हैं तथा इनका प्रभाव सामान्य से लेकर जानलेवा तक हो सकता है।

- रोगों का बोझ (Disease Burden): ज़ूनोटिक रोग ज्ञात संक्रामक रोगों का 60% और उभरते संक्रामक रोगों (EID) का 75% तक हिस्सा बनाते हैं। ये प्रतिवर्ष विश्वभर में 2.5 अरब से अधिक मामलों और 27 लाख मौतों का कारण बनते हैं।

- वैश्विक स्तर पर, 9.3% भूभाग ज़ूनोटिक प्रकोपों के उच्च (6.3%) या अत्यधिक उच्च (3%) जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है, जिसमें 3% जनसंख्या अत्यधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तथा 20% जनसंख्या मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों में निवास करती है।

- लैटिन अमेरिका (27%), ओशिनिया (18.6%), एशिया (7%) और अफ्रीका (5%) जैसे देशों में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय कमज़ोरियों की वज़ह से इन रोगों में वृद्धि देखी जाती है।

- संचरण के तरीके: प्रत्यक्ष संपर्क– जैसे एवियन इंफ्लूएंजा, खाद्यजनित– जैसे साल्मोनेला, वाहकजनित– जैसे वेस्ट नाइल वायरस, जलजनित– जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस

- भारत में ज़ूनोटिक रोगों के प्रति संवेदनशीलता: वर्ष 2018-2023 के दौरान भारत में होने वाले 8.3% रोग (6,948 में से 583) ज़ूनोटिक थे, जो मानसून के कारण वेक्टर इकोलॉजी और पशु-मानव संपर्क में आए बदलावों की वजह से जून-अगस्त के दौरान चरम पर थे।

- देश के पूर्वोत्तर भाग का ज़ूनोटिक रोगों के प्रकोप में 35.8% का योगदान रहा।

ज़ूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने हेतु प्रमुख पहलें

- वैश्विक पहलें:

- ज़ूनोटिक डिज़ीज़ इंटीग्रेटेड एक्शन (ZODIAC): इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (IAEA) द्वारा वर्ष 2020 में इंटीग्रेटेड तरीकों का उपयोग करके शीघ्र पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया को मज़बूत करके ज़ूनोटिक रोग के प्रकोप को रोकने एवं प्रबंधित करने में देशों का समर्थन करने के लिये शुरू किया गया था।

- विश्व जूनोसिस दिवस: विश्व ज़ूनोसिस दिवस, 6 जुलाई को लुई पाश्चर के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 6 जुलाई, 1885 को एक जूनोटिक रोग, रेबीज़ का पहला सफल टीका लगाया था।

- G20 महामारी कोष: G20 महामारी कोष महामारी और ज़ूनोटिक रोगों हेतु तैयारी एवं प्रतिक्रिया को मज़बूत करने के लिये G20 देशों द्वारा एक वैश्विक वित्तपोषण पहल है।

- भारत की पहलें:

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP): खुरपका एवं मुँहपका रोग (FMD) और ब्रूसेलोसिस को समाप्त करने के लिये बड़े पैमाने पर टीकाकरण।

- भारत का लक्ष्य पशुधन (भैंस, बकरी, भेड़, सूअर) में 100% FMD टीकाकरण और 4–8 माह की आयु की बछियों में ब्रूसेलोसिस का टीकाकरण करना है।

- FMD और ब्रुसेलोसिस के लिये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) का समग्र उद्देश्य टीकाकरण के साथ वर्ष 2025 तक FMD को नियंत्रित करना तथा वर्ष 2030 तक इसका उन्मूलन करना है।

- भारत का लक्ष्य पशुधन (भैंस, बकरी, भेड़, सूअर) में 100% FMD टीकाकरण और 4–8 माह की आयु की बछियों में ब्रूसेलोसिस का टीकाकरण करना है।

- पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमावली, 2023 में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण के लिये एंटी-रेबीज़ टीकाकरण और नसबंदी पर ज़ोर दिया गया है।

- पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने भी पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) योजना के तहत रेबीज़ टीकाकरण का कार्य किया है।

- ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय वन हेल्थ कार्यक्रम (NOHP-PCZ) वर्ष 2013 में एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में शुरू किया गया था और वर्ष 2017–18 से यह NCDC की अधीनस्थ योजना का हिस्सा है।

- इसका उद्देश्य वन हेल्थ तंत्र, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और एकीकृत निगरानी के माध्यम से ज़ूनोटिक रोगों से निपटना, स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करना है।

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP): खुरपका एवं मुँहपका रोग (FMD) और ब्रूसेलोसिस को समाप्त करने के लिये बड़े पैमाने पर टीकाकरण।

वन हेल्थ दृष्टिकोण

वन हेल्थ दृष्टिकोण एक सहयोगात्मक, बहु-क्षेत्रीय तथा अंतर-विषयी रणनीति है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच आपसी संबंध को मान्यता देती है।

- इसका उद्देश्य तीनों के बीच घनिष्ठ निर्भरता को स्वीकार करते हुए, उनके कल्याण को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलतम बनाना है।

- WHO, FAO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) ज़ूनोटिक रोगों के लिये प्रारंभिक चेतावनी, डाटा साझाकरण एवं समन्वित प्रतिक्रिया को बढ़ाने हेतु ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम (GLEWS) के माध्यम से सहयोग करते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? (2015)

(a) एड्स

(b) बर्ड फ्लू

(c) डेंगू

(d) स्वाइन फ्लू

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' प्राप्त करने के लिये उपयुक्त स्थानीय समुदाय-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। विश्लेषण कीजिये। (2018)

विश्व शेर दिवस 2025

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुजरात के बर्दा वन्यजीव अभयारण्य में विश्व शेर दिवस 2025 मनाया।

नोट: विश्व शेर दिवस (10 अगस्त) बिग कैट रेस्क्यू (बड़ी बिल्लियों के लिये समर्पित विश्व का सबसे बड़ा मान्यताप्राप्त अभयारण्य) द्वारा वर्ष 2013 में शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य तेज़ी से घटती शेरों की आबादी और उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है।

- शेर (पैंथेरा लियो) सबसे बड़ी सामाजिक बिल्ली (Social Cat) है, जो मुख्यरूप से उप-सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं, भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम अफ्रीका में इनकी एक छोटी एशियाई आबादी है।

फन फैक्ट्स

- शेर बड़े समूहों में रहते हैं, जिन्हें प्राइड कहा जाता है।

- नर शेर का वजन 500 पाउंड से अधिक हो सकता है और उसकी लंबाई आठ फीट तक होती है।

- "जंगल का राजा" कहलाने वाले शेर घास स्थलों और मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, न कि जंगलों में।

- मादा शेर और उनकी साथी शेरनियाँ जीवनभर साथ रहती हैं, जबकि नर शेर प्राइड के साथ तब तक रहते हैं, जब तक वे परिपक्व न हो जाएँ।

- शेर की दहाड़ पाँच मील तक सुनी जा सकती है।

- शेर दिन में लगभग 20 घंटे आराम अथवा सोते हुए व्यतीत करते हैं।

- नर शेर नियमित रूप से अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं।

- शेर रात्रि में शिकार करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें शिकार करने में सहजता होती है।

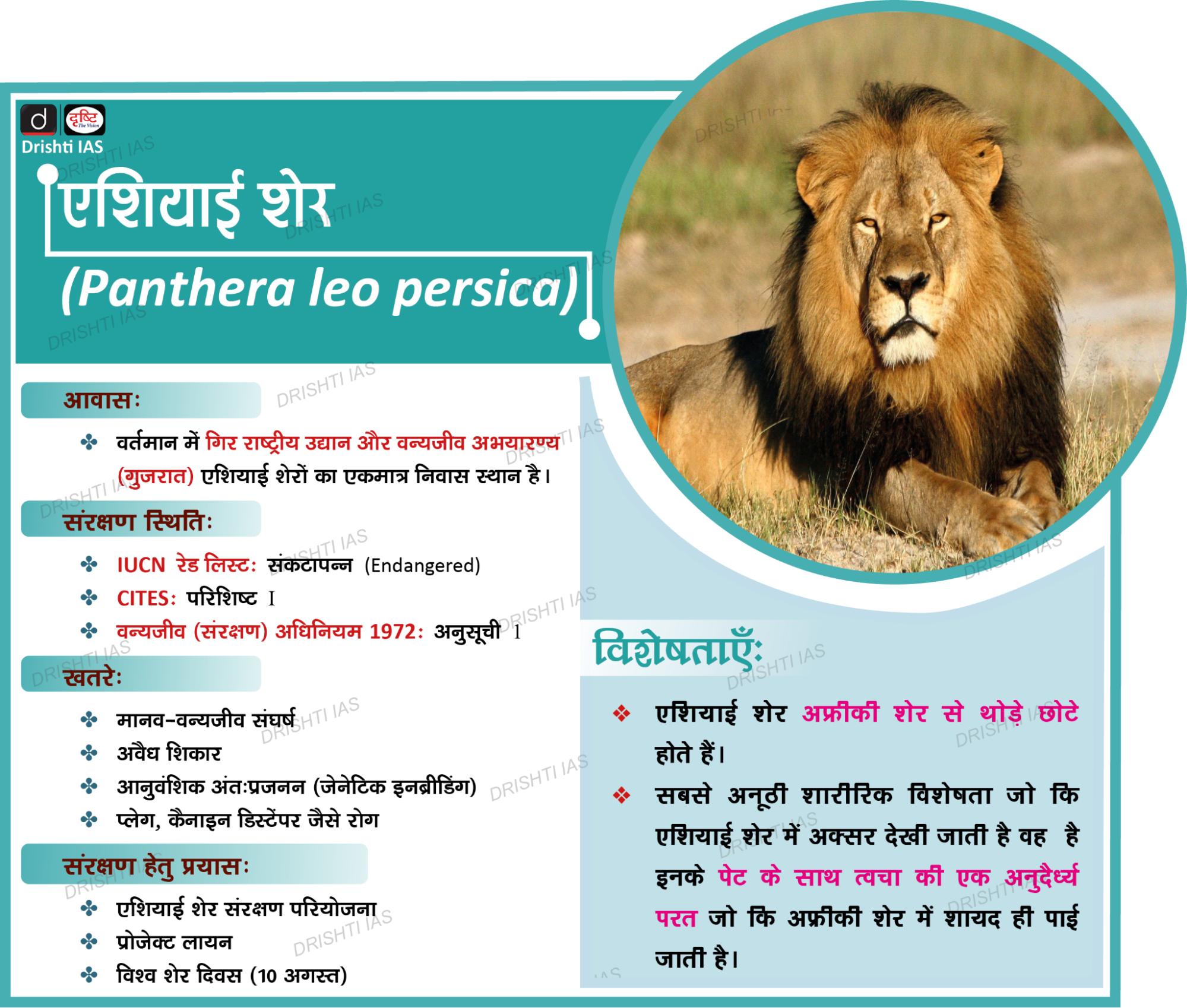

एशियाई शेरों के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका) अफ्रीकी शेर से थोड़ा छोटा होता है।

- एशियाई शेरों की एक अनूठी विशेषता उनके पेट पर त्वचा की एक अनुदैर्ध्य तह होती है, जो अफ्रीकी शेरों में बहुत कम देखी जाती है।

- अफ्रीकी नरों के विपरीत, एशियाई नरों में अयाल कम उभरी होती है, जिससे उनके कान हमेशा दिखाई देते रहते हैं।

- पर्यावास स्थान: घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियाँ और खुले जंगल।

- पारिस्थितिक भूमिका: शेर सर्वोच्च शिकारी हैं, जो शाकाहारी आबादी को नियंत्रित करके और कमज़ोर शिकार को निशाना बनाकर बीमारी फैलने से रोककर पारिस्थितिकीय तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं।

- भारत में एशियाई शेर: शेरों की 16वीं गणना 2025 के अनुसार, एशियाई शेरों की संख्या वर्ष 2015 में 523 से बढ़कर वर्ष 2025 तक 891 हो गई।

- एशियाई शेर गिर वन, बर्दा वन्यजीव अभयारण्य और भारत के कुछ प्राणि उद्यानों में पाए जाते हैं।

- गिर के बाद बर्दा को इस प्रजाति के दूसरे आवास के रूप में ख्याति प्राप्त है।

- भारत में सांस्कृतिक महत्त्व: यह शक्ति का प्रतीक है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं मुद्रा पर दिखाई देता है।

- संरक्षण की स्थिति:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची I में सूचीबद्ध।

- पैंथेरा लियो (शेर) IUCN लाल सूची: संकटग्रस्त और IUCN ग्रीन स्टेटस (काफी हद तक समाप्त)।

- CITES: परिशिष्ट I।

- एशियाई शेर प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का हिस्सा है।

- संरक्षण प्रयास:

- प्रोजेक्ट लायन: एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को लॉन्च किया गया।

- 10 वर्षों की अवधि में प्रोजेक्ट लायन का कार्यान्वयन गुजरात राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी जैसे हितधारकों के सहयोग से किया जा रहा है।

- यह केंद्रीय प्रायोजित योजना–वन्यजीव पर्यावास के विकास के अंतर्गत समर्थित है।

- यह योजना आवास में सुधार, संख्या निगरानी तथा मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करने पर केंद्रित है।

- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस (IBCA): 97 बिग कैट्स संबद्ध देशों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया।

- IBCA वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों, जिनमें एशियाई शेर भी शामिल हैं, के संरक्षण के लिये ज्ञान साझा करने और संसाधन आवंटन पर केंद्रित है।

- ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट: शेरों के आवास को गिर नेशनल पार्क से बाहर बढ़ाकर गिरनार, पनिया और मितियाला अभयारण्यों को भी शामिल करता है।

- इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाकर शेरों की स्थायी जनसंख्या सुनिश्चित करना है।

- शेर संरक्षण में उन्नत तकनीकें:

- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS): शेरों और वाहनों की निगरानी के लिये उपयोग की जाती हैं, जिससे प्रभावी सर्विलांस संभव हो।

- GIS-आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग: यह वास्तविक समय में विश्लेषण और संरक्षण प्रयासों के बेहतर प्रबंधन को सक्षम बनाती है।

- स्वचालित सेंसर ग्रिड: यह वन्यजीव गतिविधि को ट्रैक करने के लिये चुंबकीय, गति और इन्फ्रा-रेड हीट सेंसर का उपयोग करती है।

- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS): शेरों और वाहनों की निगरानी के लिये उपयोग की जाती हैं, जिससे प्रभावी सर्विलांस संभव हो।

- प्रोजेक्ट लायन: एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को लॉन्च किया गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2024)

- सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है।

- अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न, चीता दहाड़ता नहीं है।

- नर सिंह से भिन्न, नर तेंदुए गंध चिह्न द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है।

- दो-कूबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है।

- एक-सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर: (a)

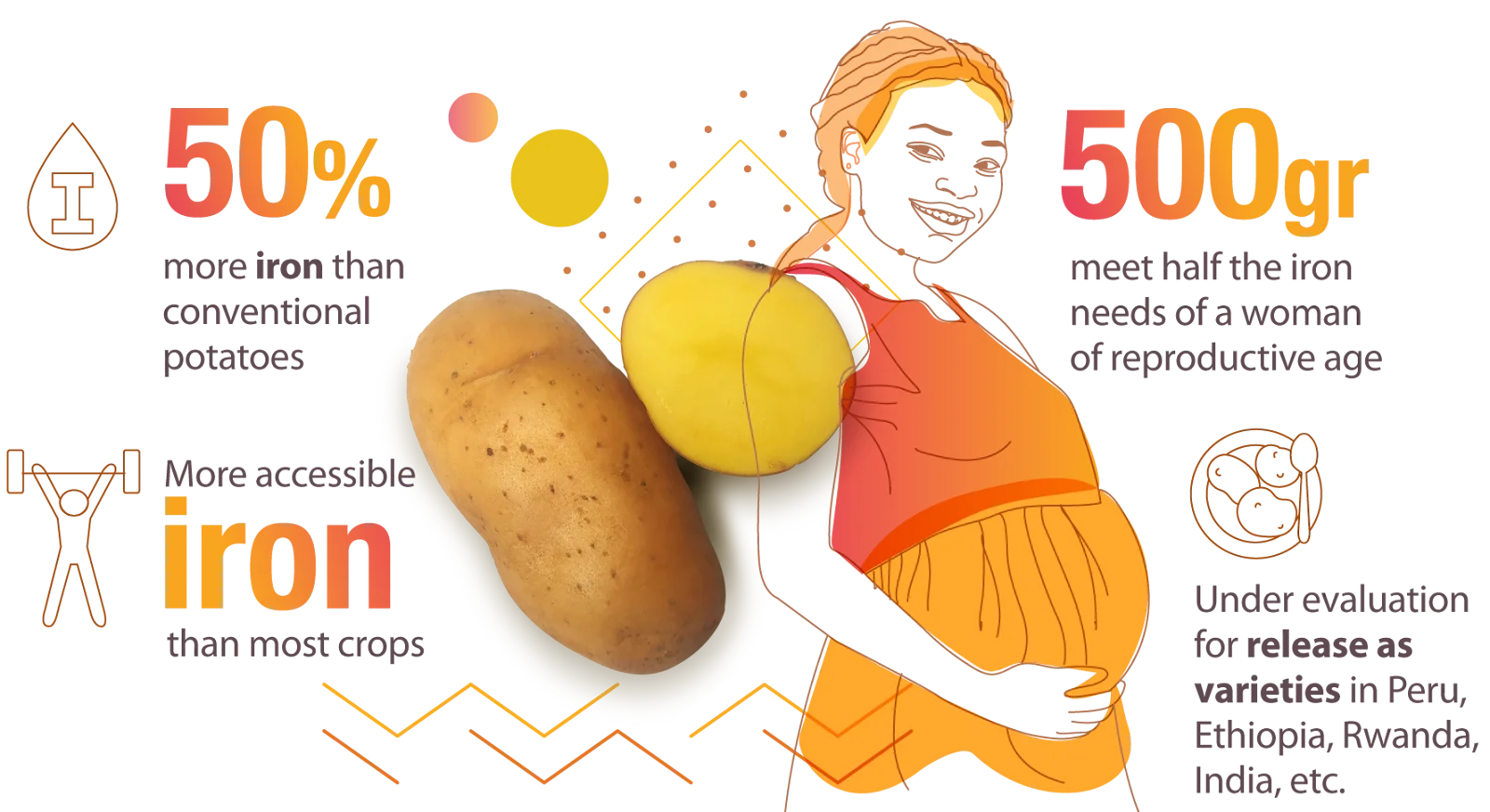

बायो-फोर्टिफाइड आलू

पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) भारत में आयरनयुक्त बायो-फोर्टिफाइड आलू उपलब्ध कराएगा, जिसका उद्देश्य भारत में आयरन की कमी (एनीमिया) को दूर करना है।

- पोषक तत्त्वों से भरपूर जर्मप्लाज़्म का उपयोग करके CIP पेरू में विकसित इन आलू का प्रयोगशालाओं और खेतों में परीक्षण किया गया, तत्पश्चात् ICAR-CPRI शिमला द्वारा बीज गुणन एवं कृषक वितरण के लिये अनुकूलित किया गया।

- इसके अतिरिक्त, CIP विश्व के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र, इंडो-गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित आगरा में अपना दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करेगा।

बायो-फोर्टिफाइड आलू

- परिचय: बायो-फोर्टिफाइड आलू विशेषरूप से विकसित आलू होते हैं, जिनमें नियमित किस्मों की तुलना में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों (लौह, जस्ता, विटामिन C) का स्तर अधिक होता है।

- बायोफोर्टिफाइड शकरकंद (Sweet Potatoes) उच्च बीटा-कैरोटीन सामग्री के माध्यम से विटामिन A से समृद्ध है और इसकी कृषि पहले से ही ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं असम में की जा रही है।

- इनका चमकीला नारंगी रंग का खाने योग्य भाग उच्च पोषण मूल्य को दर्शाता है, जो दृष्टि, प्रतिरक्षा और बच्चों के विकास के लिये आवश्यक है तथा रतौंधी को रोकने एवं बच्चों में प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है।

- ICAR-CTCRI की नई बीटा-कैरोटीन-समृद्ध शकरकंद (SP-95/4) से उच्च उत्पादन और जनजातीय पोषण (Tribal Nutrition) में सुधार सुनिश्चित होता है।

- बायोफोर्टिफाइड शकरकंद (Sweet Potatoes) उच्च बीटा-कैरोटीन सामग्री के माध्यम से विटामिन A से समृद्ध है और इसकी कृषि पहले से ही ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं असम में की जा रही है।

- प्रमुख लाभ: शकरकंद (Sweet Potatoes) को बिना प्रशीतन/परिरक्षक के 2 वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह भोजन (उबला हुआ, बेक किया हुआ, स्नैक्स, कन्फेक्शनरी) के लिये बहु-उपयोगी है तथा मध्याह्न भोजन और अन्य पोषण कार्यक्रमों के लिये भी उपयुक्त है।

बायोफोर्टिफिकेशन:

- बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पारंपरिक प्रजनन, कृषि प्रथाओं अथवा आधुनिक जैवप्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों में पोषक तत्त्वों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, साथ ही उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार गुणों को भी सुरक्षित रखा जाता है। उदाहरण के लिये:

- आयरन-समृद्ध फसलें: चावल, सेम, शकरकंद, कसावा, फलियाँ

- ज़िंक समृद्ध फसलें: गेहूँ, चावल, सेम, शकरकंद, मक्का

- प्रोविटामिन A फसलें: शकरकंद, मक्का, कसावा

- प्रोटीन/अमीनो एसिड फसलें: ज्वार, कसावा

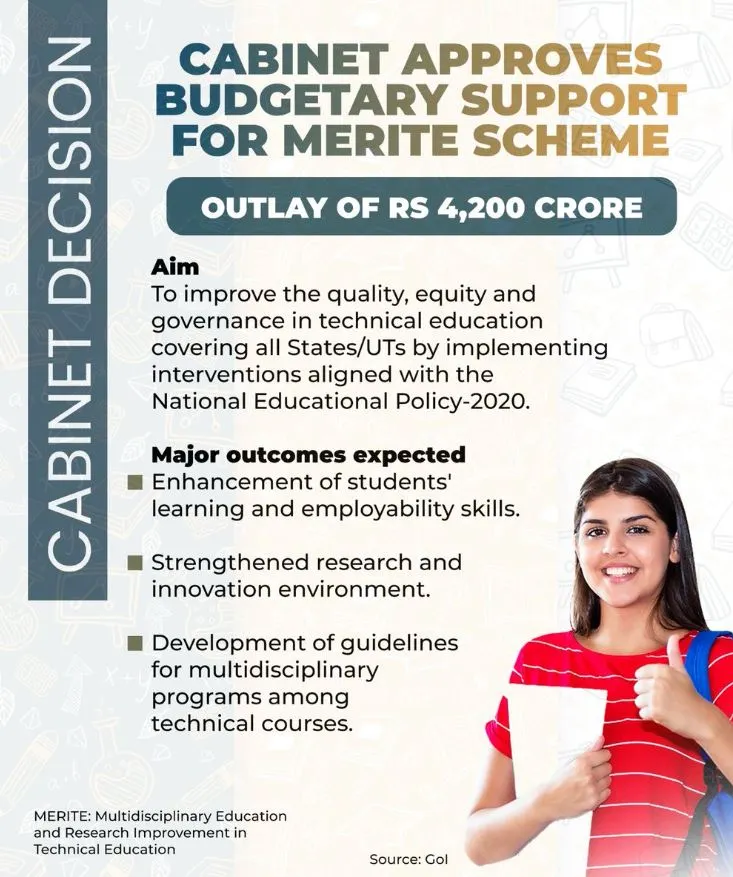

MERITE योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार' (मेरिटे) योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप देशभर के 275 संस्थानों में गुणवत्तापरक सुधार को बढ़ावा देना है।

- MERITE एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका कुल बजट वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिये 4200 करोड़ रुपए है, जिसमें 2100 करोड़ रुपए की विश्व बैंक ऋण सहायता शामिल है।

- यह योजना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), राज्य इंजीनियरिंग संस्थानों तथा संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालयों सहित इंजीनियरिंग संस्थानों और पॉलीटेक्निक संस्थानों को लक्षित करती है।

- इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 7.5 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाना है।

- क्रियान्वयन: MERITE में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs) जैसे प्रमुख संस्थानों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) जैसे विनियामक निकायों के साथ सहयोग शामिल है।

- MERITE के प्रमुख फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैं: इसका उद्देश्य शिक्षा का डिजिटलीकरण करना, बहु-विषयक कार्यक्रमों का विकास करना तथा विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता और रोज़गार योग्यता को बढ़ावा देना है।

- यह अनुसंधान को मज़बूत करता है, गुणवत्ता आश्वासन में सुधार करता है और प्रत्यायन (Accreditation) का विस्तार करता है।

- यह योजना श्रम-बाज़ार के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने तथा भावी शैक्षणिक नेतृत्व, विशेषकर महिलाओं, को प्रोत्साहन देने पर भी केंद्रित है।

|

और पढ़ें: भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का भविष्य |