भारत के जलवायु लक्ष्यों पर प्रगति

|

प्रिलिम्स के लिये: पेरिस समझौता 2015, कार्बन सिंक, मोनोकल्चर, जलवायु वित्त, लिथियम-आयन, सोडियम-आयन, हरित हाइड्रोजन, कृषि वानिकी, मियावाकी वन। मेन्स के लिये: जलवायु लक्ष्यों पर भारत की प्रगति और उससे जुड़ी चुनौतियाँ। जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम। |

चर्चा में क्यों?

- भारत ने पेरिस समझौता 2015 के तहत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर उल्लेखनीय प्रगति की है। देश ने अपने प्रमुख लक्ष्यों में से एक को पाँच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है, और अन्य दो लक्ष्यों की प्राप्ति के भी बहुत करीब पहुँच चुका है।

| नोट: पेरिस समझौता (2015), जिसे COP21 में अपनाया गया था, का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे और संभावित रूप से 1.5°C तक सीमित करना है। COP26 (ग्लासगो, 2021) इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की समीक्षा तथा उन्हें और अधिक सशक्त बनाने पर ज़ोर दिया गया, जिससे पेरिस समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन को मज़बूती मिली। |

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं की स्थिति क्या है?

- गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता: भारत ने अपने गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता से संबंधित लक्ष्य को पाँच वर्ष पहले, यानी वर्ष 2024 में ही प्राप्त कर लिया था, जबकि यह लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्धारित किया गया था। वर्ष 2024 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट (GW) थी, जिसमें से लगभग 242.78 GW (लगभग 50%) क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा) से प्राप्त हो रही है।

- कार्बन सिंक: भारत ने वन और वृक्ष आच्छादन (Tree Cover) के माध्यम से अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन सिंक (Carbon Sink) बनाने का संकल्प लिया है।

- वर्ष 2021 तक भारत 2.29 अरब टन कार्बन सिंक पहले ही प्राप्त कर चुका था। वर्ष 2017 से 2021 के बीच लगभग 15 करोड़ (150 मिलियन) टन प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस प्रवृत्ति को देखते हुए वर्ष 2023 तक भारत का कुल कार्बन सिंक संभावित रूप से 2.5 अरब टन को पार कर गया होगा।

- उत्सर्जन की तीव्रता: भारत ने 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य की दिशा में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष 2020 तक 36% की कमी हासिल कर ली गई थी।

- हाल के सीमित आँकड़ों के बावजूद, वर्तमान रुझान बताते हैं कि भारत इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने या उससे अधिक प्राप्त करने की राह पर है।

जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत की पहल |

भारत के जलवायु लक्ष्यों से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

- क्षमता बनाम उत्पादन अंतर: भारत ने वर्ष 2024 में 50% गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन कुल विद्युत उत्पादन का केवल 28% ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है।

- साथ ही, भारत की कुल ऊर्जा खपत में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी केवल लगभग 6% है, क्योंकि उद्योग, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में अभी भी मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों का उपयोग हो रहा है।

- सौर ऊर्जा पर भारी निर्भरता: वर्ष 2024 में भारत ने 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित कर एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें लगभग 24 गीगावाट केवल सौर ऊर्जा से आया।

- हालाँकि, पवन, जल और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों की वृद्धि अभी भी धीमी है, जिसका मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण की समस्याएँ, नीतिगत देरी एवं वित्तीय बाधाएँ हैं, जबकि चीन पिछले दो वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा को भारत की तुलना में दस गुना तेज़ी से बढ़ा रहा है।

- भारत की परमाणु क्षमता के वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2030 तक केवल 17 गीगावाट तक पहुँचने की संभावना है (केंद्रीय बजट 2025–26 के अनुसार)।

- कार्बन सिंक पर स्थिरता से जुड़ी चिंताएँ: प्राकृतिक वनों बनाम एकल कृषि वृक्षारोपण (मोनोकल्चर प्लांटेशन) की भागीदारी, उनके पारिस्थितिक प्रभाव और शहरीकरण व भूमि उपयोग के दबावों के बीच प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखने को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

- उत्सर्जन तीव्रता में कमी: वर्ष 2020 के बाद विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा की कमी के कारण प्रगति की निगरानी करना और नीतियों को समय पर समायोजित करना कठिन हो गया है।

- हालाँकि भारत उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन प्रमुख क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधनों पर जारी निर्भरता के चलते कुल उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है, विशेषकर तब जब स्टील, सीमेंट जैसे हार्ड-टू-अबैट उद्योगों के लिये कोई स्पष्ट रोडमैप उपलब्ध नहीं है।

- जलवायु वित्त में कमी: भारत ने बार-बार विकसित देशों द्वारा पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं के बावजूद जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कमी की ओर ध्यान दिलाया है।

- कई समृद्ध देश न तो उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाए हैं और न ही प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जलवायु वित्त सहायता देने के अपने वादे को पूरा किया है।

भारत के जलवायु लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- क्षमता-उत्पादन अंतर को कम करना: भारत को सौर और पवन ऊर्जा की अनियमितता को संभालने के लिये लिथियम-आयन तथा सोडियम-आयन जैसी बैटरी भंडारण तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाना होगा।

- इसके साथ ही, पारेषण नेटवर्क को आधुनिक बनाना और डिमांड-रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ स्मार्ट ग्रिड की स्थापना करना आवश्यक है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का कुशल एकीकरण तथा आपूर्ति-मांग संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

- सौर ऊर्जा में विविधता लाना: भारत को भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित बाधाओं को कम करके पवन और जल विद्युत परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिये तथा बेहतर वित्तपोषण व सामुदायिक समर्थन के माध्यम से रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना चाहिये।

- इसके अलावा भारत को परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिये और लक्षित सब्सिडी के तहत ऑफशोर विंड तथा ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

- सतत् कार्बन सिंक वृद्धि: निर्वनीकरण और वनीकरण की निगरानी के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग जैसी सैटेलाइट तकनीकों का उपयोग करना तथा बेहतर कार्बन पृथक्करण के लिये एकल प्रजातियों की बजाय मिश्रित देशी प्रजातियों को बढ़ावा देना।

- कृषि वानिकी और शहरी हरित आवरण (जैसे मियावाकी वन) का विस्तार करना और अवैध खनन तथा वन अतिक्रमण पर कड़ी सज़ा लागू करना।

- जलवायु वित्त की सुनिश्चितता: भारत को विकसित देशों से यह आग्रह करना चाहिये कि वे UNFCCC COP29- बाकू में हुए समझौते के अनुसार 2035 तक प्रति वर्ष 300 अरब अमेरिकी डॉलर की जलवायु वित्तीय सहायता विकासशील देशों को प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करें। साथ ही भारत को यह भी जोर देना चाहिये कि स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिये ऋण की तुलना में अनुदान (ग्रांट) को प्राथमिकता दी जाए।

- भारत को प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहिये साथ ही स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्वच्छ तकनीकों का विकास तेज़ी से हो सके।

निष्कर्ष

भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों के प्रति महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और कई महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिये हैं। फिर भी ऊर्जा उत्पादन में संरचनात्मक समस्याएँ, विभिन्न क्षेत्रों से उत्सर्जन, वित्तीय बाधाएँ तथा वन स्थिरता से जुड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिये प्रभावी नीतिगत कार्रवाई, पर्याप्त वित्तीय सहायता एवं तकनीकी नवाचार आवश्यक होंगे, ताकि दीर्घकालिक जलवायु समुत्थानशीलता व समान ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत ने अपने गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त कर लिया है। लेकिन पूर्ण ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) की दिशा में अब भी कई महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रिलिम्सप्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर: (d) प्रश्न. 'भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये : (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं ? (2021) प्रश्न.2 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे ? (2017) |

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025

प्रिलिम्स के लिये:सहकारिता, डेयरी अवसंरचना विकास निधि, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अनुच्छेद 19 मेन्स के लिये:राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का विकास और भूमिका |

स्रोत:द हिंदू

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025 को चिह्नित करने के लिये, भारत ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को जन-आधारित आर्थिक शक्ति में रूपांतरित करना है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025

- CoopsDay या अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से वर्ष 1995 में मान्यता मिली। यह प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है।

- सहकारिता संवर्धन एवं उन्नति समिति (COPAC) IYC 2025 की मेज़बानी कर रही है।

- IYC 2025 की थीम: "सहकारिताएँ एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं (Cooperatives Build a Better World)", जो समावेशी, सतत् विकास और वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करती है।

- वैश्विक सहकारिता क्षेत्र का स्तर:

- विश्व की 12% से अधिक जनसंख्या विश्वभर की लगभग 3 मिलियन सहकारी संस्थाओं से जुड़ी हुई है।

- ये सहकारी संस्थाएँ लगभग 280 मिलियन लोगों को रोज़गार या कार्य के अवसर प्रदान करती हैं, जो वैश्विक कार्यबल का लगभग 10% है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) पूरे विश्व में 1 अरब से अधिक सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

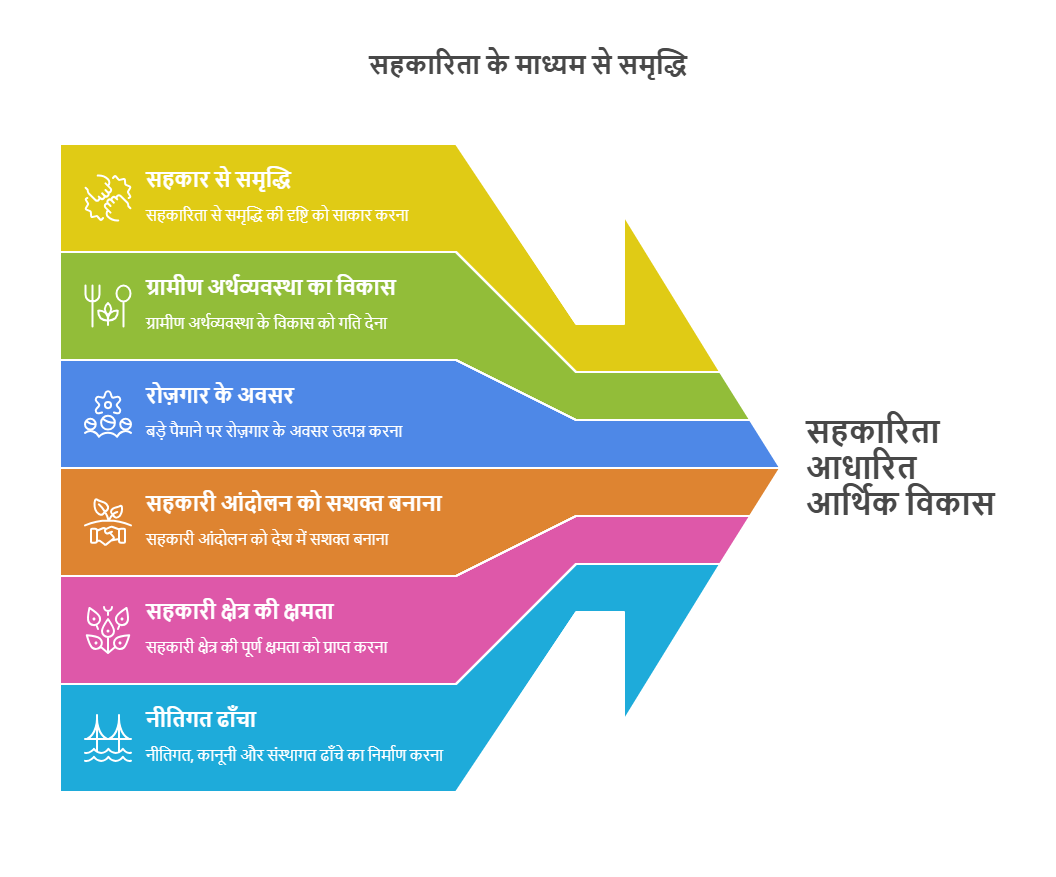

- दृष्टिकोण और उद्देश्य: यह नीति ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र के तहत सहकारिता मंत्रालय के उद्देश्य को समर्थन देती है, जिसका लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना और उनकी पहुँच को स्थानीय स्तर तक विस्तृत करना है।

- यह नीति वर्ष 2002 की राष्ट्रीय सहकारिता नीति का स्थान लेती है और आगामी दो दशकों (2025–2045) के लिये सहकारिता क्षेत्र के विकास की दिशा तय करती है।

- सरकारी योजनाओं का एकीकरण: यह नीति मौजूदा सरकारी योजनाओं जैसे डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) का लाभ उठाकर पाँच वर्षों के भीतर 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (M-PACS) स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

- समावेशी विकास और रोज़गार: यह नीति दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सहकारिताओं को अधिक समावेशी बनाकर ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने तथा उन्हें व्यापक अर्थव्यवस्था में एक सशक्त भागीदार बनाने का लक्ष्य रखती है।

- विविधीकरण और शिक्षा: नीति के अंतर्गत सहकारिताओं को डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्यान्न खरीद सहित 25 से अधिक क्षेत्रों में विस्तार करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।

- यह नीति भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देती है।

- प्रौद्योगिकीय प्रगति और वैश्विक सहभागिता: यह नीति सहकारी संस्थाओं को तेज़ी से बदलती, तकनीक-प्रधान विश्व में प्रतिस्पर्द्धी बनाए रखने के लिये आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखती है।

- नीति में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की स्थापना की गई है, ताकि सहकारी समितियों को चावल और गेहूँ जैसे निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने में सहायता मिल सके।

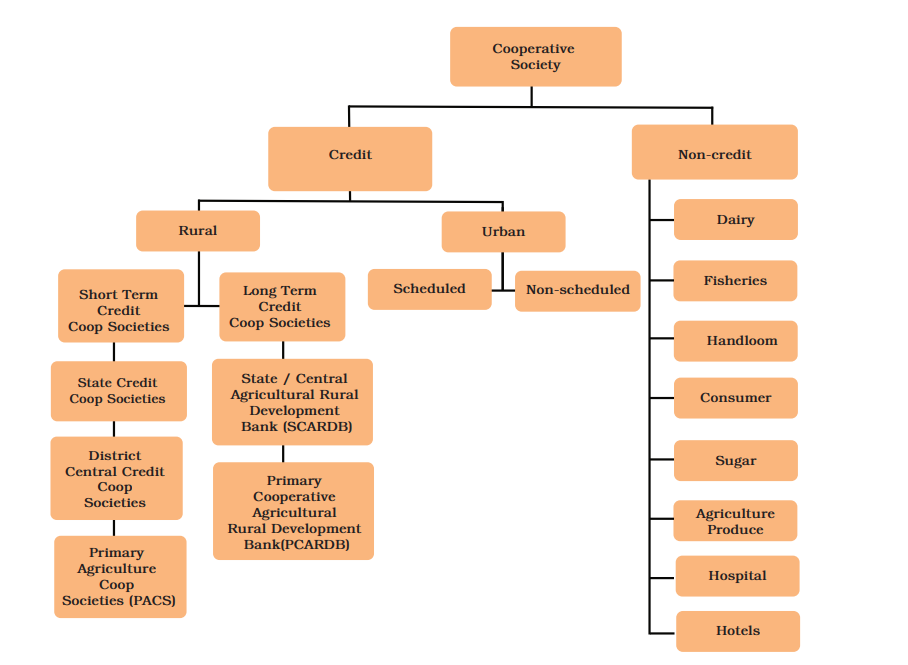

सहकारी समितियाँ क्या होती हैं?

- परिचय: सहकारी समिति एक स्वायत्त संगठन होता है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से शामिल होते हैं ताकि वे अपने साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को एक साझे स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से संचालित उद्यम के माध्यम से पूरा कर सकें।

- ये "एक सदस्य, एक मत (one member, one vote)" के सिद्धांत का पालन करते हैं, जिससे प्रत्येक सदस्य को उसके पूंजी योगदान की परवाह किये बिना समान अधिकार प्राप्त होता है।

- भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण ऋण और शोषण से निपटना था। इसके प्रमुख कदमों में वर्ष 1904 और वर्ष 1912 के सहकारी अधिनियम शामिल थे।

- स्वतंत्रता के बाद, सहकारिता भारत के विकास मॉडल का एक केंद्रीय घटक बन गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) जैसे संस्थानों ने सहकारी संस्थाओं को समर्थन प्रदान किया।

- एक अन्य महत्त्वपूर्ण विकास रहा है सहकारी बैंकों का उदय, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होते हैं। भारत में लगभग 1,400 शहरी सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जो सहकारिता के वित्तीय आयाम को सुदृढ़ करते हैं।

- संवैधानिक एवं कानूनी समर्थन: 97वाँ संविधान संशोधन, 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

- अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समितियों के गठन का अधिकार सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 43B उन्हें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के रूप में बढ़ावा देता है।

- भाग IXB (अनुच्छेद 243ZH - 243ZT) सहकारी समितियों के लिये शासन संबंधी प्रावधान प्रदान करता है।

- राज्य-स्तरीय सहकारी समितियाँ राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, जबकि बहु-राज्य सहकारी समितियाँ संघ सूची और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 द्वारा शासित होती हैं।

- बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम (MSCS Act) का प्रशासन केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य स्तरीय सहकारी समितियों का प्रबंधन संबंधित राज्य रजिस्ट्रारों के अधीन होता है।

- सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में की गई थी, जब पूर्ववर्ती कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सहकारिता से संबंधित प्रविष्टियाँ स्थानांतरित की गईं।

- बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने सहकारी समितियों के सुशासन और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण सुधार किये हैं।

- भारत में सहकारी समितियों का स्तर: भारत में लगभग 8.42 लाख सहकारी समितियाँ हैं, जिनके लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं, जो विश्व स्तर पर कुल सदस्यों का लगभग 27% है। IFFCO (भारतीय कृषक सहकारी उर्वरक लिमिटेड) और अमूल जैसी संस्थाएँ दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में शामिल हैं।

- भारत में सहकारी समितियों का क्षेत्रवार वितरण: महाराष्ट्र देश में सहकारी समितियों की संख्या में अग्रणी है, जहाँ 25% से अधिक सहकारी समितियाँ हैं। इसके बाद गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, और कर्नाटक का स्थान है।

- त्रिभुवनदास के. पटेल ने गाँव स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों को संगठित कर अमूल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। वर्गीज़ कुरियन, जो भारत के श्वेत क्रांति के अग्रदूत थे, ने अमूल को राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाया तथा भारत को विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश बनाने में अहम भूमिका निभाई।

सहकारिता क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रमुख पहल क्या हैं?

- PACS (प्राथमिक कृषि साख समितियाँ): सभी राज्यों में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये मॉडल उपविधियाँ लागू की गई हैं। इससे PACS का संचालन अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक तरीके से हो सकेगा।

- किसान उत्पादक संगठन (FPOs): वर्ष 2025 तक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा सहकारी क्षेत्र में लगभग 1,900 FPOs का गठन किया जा चुका है।

- मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs) भी छोटे मछुआरों को बेहतर संसाधन, प्रशिक्षण और ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किये जा रहे हैं।

- राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL): PACS के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रहा है। इसने 'भारत ऑर्गेनिक' उत्पादों की शुरुआत की है ताकि सतत् और रसायन-मुक्त कृषि को समर्थन मिल सके।

- श्वेत क्रांति 2.0: वर्ष 2024 में शुरू की गई यह पहल अगले 5 वर्षों में दुग्ध संग्रहण को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। अब तक 9,000 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण हो चुका है।

- सहकारी बैंकिंग सुधार: शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अब नई शाखाएँ खोलने की अनुमति है, जबकि ग्रामीण सहकारी बैंक वाणिज्यिक अचल संपत्ति को ऋण दे सकते हैं।

- GeM पोर्टल: सहकारी समितियाँ अब पारदर्शी और लागत-प्रभावी खरीद सुनिश्चित करने के लिये GeM पोर्टल पर खरीदार के रूप में पंजीकरण करा सकती हैं। वर्ष 2024 तक, अब तक 550 से अधिक सहकारी समितियाँ इससे जुड़ चुकी हैं।

भारत में सहकारी समितियों की त्वरित उन्नति

|

8.44 लाख सहकारी समितियां |

30 क्षेत्र |

|

73,492 पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव |

जेम पर 667 सहकारी समितियाँ खरीदार के रूप में पंजीकृत |

|

59,920 पीएसीएस को एकीकृत ईआरपी प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ा गया |

जेम पर सहकारी समितियों द्वारा 319.02 करोड़ रुपये के 2,986 लेनदेन |

|

23,173 नई बहुउद्देशीय पीएसीएस, सहकारी समितियाँ पंजीकृत |

एनसीईएल ने 8,863 पीएसीएस /सहकारी समितियों को शामिल किया है, 27 देशों को 5,239.5 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि वस्तुओं का सफल निर्यात किया है |

भारत की कुछ सफलतम सहकारी समितियाँ

|

सहकारी समितियाँ |

क्षेत्र |

उल्लेखनीय उपलब्धि |

|

अमूल (जीसीएमएमएफ) |

डयेरी |

भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समिति; जिसने "श्वेत क्रांति" में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया; जिसका कारोबार 7.3 बिलियन से अधिक है। |

|

इफको |

उर्वरक |

भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति; 7.3 बिलियन (वित्त वर्ष 23) से अधिक राजस्व सहित इसकी उल्लेखनीय वृद्धि ने इसे फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में स्थान दिलाया। |

|

कर्नाटक दुग्ध संघ (नंदिनी) |

डयेरी |

भारत में दूसरी सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समिति; कर्नाटक में 15 दुग्ध संघों के साथ काम करती है, प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों से दूध खरीदती है; शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में अपनी सेवाएं देती है, जिससे 1,500 से अधिक सदस्य लाभान्वित होते हैं। |

|

इंडियन कॉफ़ी हाउस सोसाइटी |

उपभोक्ता/रेस्तरां |

श्रमिक सहकारी समितियों के नेटवर्क द्वारा प्रबंधित; इसके लगभग 400 कॉफी आउटलेट हैं |

|

उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति |

श्रम सहकारी समिति |

भारत की सबसे पुरानी श्रम सहकारी समिति; लगभग 1415 व्यक्तियों की सदस्यता के साथ यूएलसीसीएस ने 7500 से अधिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है |

भारत में सहकारी क्षेत्र के लिये चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं?

चुनौतियाँ

- कमज़ोर अवसंरचना: उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सहकारी नेटवर्क अब भी अविकसित है। इन राज्यों में सहकारी संस्थाओं की पहुँच को विस्तारित करना एक बड़ा तार्किक (Logistical) और वित्तीय चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।

- सदस्यों की कम भागीदारी: हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है। सीमित जागरूकता और सहभागिता सहकारी कार्यप्रणाली की शक्ति को कम करती है।

- वित्तीय बाधाएँ: कई सहकारी संस्थाएँ, विशेष रूप से वे जो गरीब वर्गों की सेवा करती हैं, संपार्श्विक (Collateral) या उचित दस्तावेज़ो की कमी के कारण ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करती हैं।

- कौशल की कमी: कई सहकारी समितियों में प्रशिक्षित कर्मियों और प्रबंधकीय विशेषज्ञता का अभाव है, जिससे प्रदर्शन प्रभावित होता है।

- तकनीकी एकीकरण: यद्यपि भारत का लक्ष्य सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण करना है, फिर भी कई समितियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

अवसर

- आर्थिक सशक्तीकरण: दो लाख नए M-PACS की स्थापना और डेयरी, मत्स्य पालन तथा अन्य सहकारी क्षेत्रों का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण एवं कृषि समुदायों के लिये व्यापक आर्थिक अवसर प्रदान करता है।

- वैश्विक उपस्थिति में वृद्धि: NCEL के गठन और निर्यात बाज़ारों के खुलने से सहकारी समितियों को वैश्विक मान्यता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हो सकती है।

- रोज़गार सृजन: कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियों के महत्त्वपूर्ण योगदान के साथ, NCP 2025 लाखों नए रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या का समाधान हो सकता है।

- शासन में सुधार: वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, नियमित ऑडिट सुनिश्चित करना और सदस्यों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

सहकारी संस्थाएँ एक जमीनी स्तर का आंदोलन हैं, जो किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाती हैं। ये समावेशी विकास और सशक्त समुदायों को बढ़ावा देती हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अंतर्गत, भारत “सहकार से समृद्धि” के अपने संकल्प को दोहराता है, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को सतत् विकास और व्यापक समृद्धि का माध्यम बनाना है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में सहकारी मॉडल लंबे समय से ग्रामीण सशक्तीकरण का एक प्रभावी माध्यम रहा है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के आलोक में, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये कि सहकारी समितियाँ समावेशी विकास को कैसे गति दे सकती हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में ‘शहरी सहकारी बैंकों’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर:(b) प्रश्न. भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिये ऋण वितरण में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? (2011) (a) वाणिज्यिक बैंक उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर, ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।"-अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षणा भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में, इस कथन की चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है?(2014) |