वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025

प्रिलिम्स के लिये: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वैश्विक नवाचार सूचकांक, बौद्धिक संपदा, स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स, राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियाएआई मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स।

मेन्स के लिये: वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का प्रदर्शन, भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी चुनौतियाँ और उनका समाधान करने के तरीके।

चर्चा में क्यों?

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर पहुँच गया है, जो वर्ष 2020 (48वाँ स्थान) की तुलना में बेहतर सुधार को दर्शाता है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक

- वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में नवाचारों के व्यापक आकलन के लिये विस्तृत मानक और पद्धतियाँ उपलब्ध कराने हेतु विकसित किया गया था।

- यह प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने का एक प्रमुख मानक है।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) नीतियों को आकार देने के लिये एक प्रामाणिक संदर्भ के रूप में मान्यता दी है।

GII 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- भारत से संबंधित निष्कर्ष: भारत 81वें स्थान (2015) से बढ़कर 38वें स्थान (2025) पर पहुँच गया है, जो निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं और मध्य एवं दक्षिणी एशिया में प्रथम स्थान पर है।

- भारत के मज़बूत पक्ष में ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट (22) और बाज़ार परिपक्वता (38) तथा कमज़ोर पक्ष में व्यापार परिष्कार (64), बुनियादी ढाँचे (61) और संस्थान (58) शामिल हैं।

- शीर्ष रैंकिंग वाली अर्थव्यवस्थाएँ: शीर्ष पाँच सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएँ स्विट्जरलैंड (प्रथम), स्वीडन (द्वितीय), अमेरिका (तृतीय), दक्षिण कोरिया (चौथा) और सिंगापुर (पाँचवाँ) हैं। चीन पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ और 10वाँ स्थान हासिल किया।

- शीर्ष नवाचार क्लस्टर: विश्व के शीर्ष नवाचार क्लस्टर चीन और हांगकांग में शेन्ज़ेन-हांगकांग-गुआंगज़ौ (प्रथम) और जापान में टोक्यो-योकोहामा (द्वितीय) हैं ।

- सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: वर्ष 2024 में श्रम उत्पादकता 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई, वैश्विक जीवन प्रत्याशा 73 वर्ष तक पहुँच गई तथा अत्यधिक गरीबी घटकर 817 मिलियन हो गई, जो वर्ष 2004 के स्तर के आधे से भी कम है।

- तीव्र तकनीकी उन्नति: वर्ष 2024 में तकनीकी क्षेत्र में सुपरकंप्यूटिंग दक्षता में सुधार और बैटरी की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ प्रगति हुई। हालाँकि, प्रौद्योगिकी अपनाने की गति धीमी रही, पवन ऊर्जा और जीनोम अनुक्रमण में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई और नवीन दवाओं के विकास में भी पिछड़ाव देखा गया।

भारत के नवाचार परिदृश्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

- वित्त पोषण तंत्र: नवीनतम उपलब्ध अनुसंधान एवं विकास आँकड़ों के अनुसार, भारत ने अनुसंधान एवं विकास में सकल घरेलू उत्पाद का 0.65% निवेश किया, जबकि चीन (2.43%), ब्राज़ील (1.15%) और दक्षिण कोरिया (2.5%) ने इसमें निवेश किया।

- पेटेंट आवेदन: पेटेंट आवेदनों के मामले में भारत अब विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। इस बीच भारत का पेटेंट-जीडीपी अनुपात (पेटेंट गतिविधि के आर्थिक प्रभाव का एक माप) में वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2013 में 144 से बढ़कर वर्ष 2023 में 381 हो गया है।

- रणनीतिक नीति समर्थन: स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसे कार्यक्रम आधारभूत समर्थन प्रदान करते हैं।

- स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS) का कोष 10,000 करोड़ रुपए है तथा नई एक लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है।

- स्टार्टअप इंडिया हब 1,140 से अधिक इनक्यूबेटरों और एक्सेलेरेटरों को जोड़ता है। वर्ष 2023 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ने सीड फंडिंग (Seed Funding) के लिये 945 करोड़ रुपए प्रदान किये।

- डीपटेक प्रोत्साहन: महत्त्वपूर्ण निवेश रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, जिसमें नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ रुपए के समर्थन के साथ, इंडिया AI मिशन और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिये PLI शामिल हैं, ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके।

- यूनिकॉर्न और क्लीनटेक का उदय: भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करता है। क्लीनटेक में निजी क्षेत्र अग्रणी है, जिसमें एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप शामिल हैं।

- भौगोलिक विविधीकरण: अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) जैसी पहल नवाचार को विकेंद्रीकृत कर रही है, जिसमें 45% से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से उभर रहे हैं।

भारत के नवाचार इकोसिस्टम में क्या बाधाएँ हैं?

- अपर्याप्त वित्तीय निवेश: भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) लगभग 0.7% GDP है, जो अमेरिका (3.5%), दक्षिण कोरिया (4.9%) और इज़राइल (5.6%) जैसे अग्रणी नवोन्मेषी देशों की तुलना में बहुत कम है, जो वित्तीय अंतराल को उजागर करता है।

- अनुसंधान एवं विकास (R&D) वित्तपोषण में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व: भारत का नवाचार इकोसिस्टम मुख्यतः सार्वजनिक निधि पर आधारित है, जबकि निजी क्षेत्र केवल 36.4% (2020–21) का योगदान देता है, इसके विपरीत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उद्योग R&D निवेश में अग्रणी होता है।

- इसके अतिरिक्त शैक्षिक अनुसंधान तथा उद्योग की आवश्यकताओं के बीच का अंतर अंतःविषयक सहयोग और अनुसंधान के व्यावसायीकरण को सीमित करता है।

- रणनीतिक क्षेत्रों की ओर असंतुलित ध्यान: ऐतिहासिक रूप से रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (जैसे- अग्नि मिसाइल प्रणाली, अंतरिक्ष मिशन) पर R&D का ध्यान केंद्रित होने के कारण उभरते क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर्स, उन्नत सामग्री और फार्मास्यूटिकल्स के औद्योगिक R&D में निवेश कम रहा है।

- जोखिम-रहित औद्योगिक संस्कृति: उद्योग उच्च जोखिम और लंबी अवधि वाले स्वदेशी R&D की बजाय प्रमाणित तकनीकों के आयात को प्राथमिकता देते हैं। स्टार्टअप्स IT सेवाओं और ई-कॉमर्स में व्यावसायिक मॉडल नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि बुनियादी डीप-टेक अनुसंधान पर।

- नौकरशाही बाधाएँ: DRDO, ISRO, BARC प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों के बावजूद, प्रौद्योगिकी का बाज़ार में हस्तांतरण प्रक्रियात्मक देरी, बौद्धिक संपदा संबंधी चुनौतियों और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की कमी के कारण बाधित होता है।

भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?

- अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ावा देना: भारत को आगामी दशक में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय बढ़ाना चाहिये, निजी और धर्मार्थ योगदानों को बढ़ावा देना चाहिये और 1 लाख करोड़ रुपए की नवाचार निधि (केंद्रीय बजट 2025–26) 3–5 वर्षों के भीतर पूरी तरह से निवेश की जानी चाहिये, ताकि डीप-टेक अनुसंधान को गति मिल सके।

- विश्वविद्यालय-नेतृत्व अनुसंधान को बढ़ावा देना: उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने के लिये अपस्ट्रीम अनुसंधान को बढ़ावा दे सकते हैं और उद्योग को परिपक्व प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में मदद कर सकते हैं।

- सार्वजनिक-निजी नवाचार केंद्रों की स्थापना: भारत को AI, अर्द्धचालक/सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेष नवाचार केंद्र स्थापित करने चाहिये, जो सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को जोड़ें तथा परीक्षण सुविधाएँ, प्रोटोटाइप प्रयोगशालाओं और उद्यम निधि जैसे साझा संसाधन उपलब्ध कराने चाहिये।

- विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुगम बनाना: क्षेत्र-विशिष्ट उद्योग परिषदें नीति निर्धारण में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं, वित्तपोषण की कमी को दूर कर सकती हैं और महत्त्वपूर्ण नवाचार क्षेत्रों के लिये संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं। उदाहरण के लिये एक क्लीनटेक परिषद सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दे सकती है।

- क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टर: गैर-मेट्रो क्षेत्रों में क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टर स्थानीय सरकारी और निजी संसाधनों का उपयोग करके उद्यमिता तथा नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। ये क्लस्टर ग्रामीण कृषि-प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक उद्यमों को वित्तपोषण, मार्गदर्शन व अवसंरचना के माध्यम से समर्थन प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र काफी उन्नत हुआ है, जो GII वर्ष 2025 में 38वें स्थान पर पहुँच गया है तथा निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है। यद्यपि रणनीतिक नीतियों ने इस वृद्धि को प्रेरित किया है, फिर भी अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण, उद्योग-अकादमिक सहयोग और निजी क्षेत्र के निवेश में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विकास को बनाए रखने हेतु GERD को बढ़ाना, गहन तकनीक को बढ़ावा देना तथा स्टार्टअप केंद्र से वैश्विक नवाचार नेता के रूप में विकसित होने के लिये सहक्रियात्मक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना आवश्यक होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बाधाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये और गहन तकनीकी अनुसंधान तथा व्यावसायीकरण को बढ़ाने के लिये सुधारों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान - भारत (नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया) (NIF) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

- NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है।

- NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख (प्रीमियर) वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मज़बूत करने की एक पहल है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि विज्ञान में करियर उतना आकर्षक नहीं है, जितना कि वह कारोबार, संव्यवसाय इंजीनियरिंग या प्रशासन में है और विश्वविद्यालय उपभोक्ता-उन्मुखी होते जा रहे हैं । समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये। (2014)

चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025

प्रिलिम्स के लिये: UNICEF, मोटापा, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया अभियान, भारतीय पोषण रेटिंग, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

मेन्स के लिये: पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य नीति और विनियमन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र

चर्चा में क्यों?

UNICEF की एक रिपोर्ट “फीडिंग प्रॉफिट: हाउ फूड एन्वायरनमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन (Feeding Profit: How Food Environments Are Failing Children)” में बताया गया है कि अस्वस्थ खाद्य पदार्थ परिवेश बच्चों और किशोरों में अधिक वज़न तथा मोटापे की वैश्विक वृद्धि में कैसे योगदान दे रहे हैं।

चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- अधिक वज़न और मोटापे की उच्च प्रचलन दर: प्रत्येक पाँच में से एक बच्चा और किशोर (5–19 वर्ष) अधिक वज़न के साथ जीवनयापन कर रहा है।

- मोटापा समग्र अधिक वज़न की दरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में पहली बार 5–19 वर्ष के बच्चों में वैश्विक मोटापे की प्रचलन दर (9.4%), कम वज़न (9.2%) से अधिक हो गई।

- मोटापा स्वास्थ्य के लिये अधिक जोखिम उत्पन्न करता है और इसे ठीक करना कठिन होता है, जिससे यह प्रवृत्ति विशेष रूप से चिंतनीय बन जाती है।

- अस्वस्थ खाद्य पदार्थ परिवेश: बच्चों को अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और शर्करायुक्त पेय पदार्थों के संपर्क में आने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

- स्कूल के खाद्य वातावरण, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के बजाय, खराब आहार संबंधी आदतों में योगदान कर रहे हैं।

- UNICEF के यू-रिपोर्ट सर्वे (2023) ने आठ दक्षिण एशियाई देशों में पाया कि स्कूलों में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की उपलब्धता फलों या सब्जियों की तुलना में अधिक थी।

- गरीब क्षेत्रों में बच्चे अमीर/धनी समानवर्गीय साथियों की तुलना में अस्वास्थ्यकर खाद्य प्रदर्शनों (जैसे कि शर्करा वाले अनाज, नाश्ते और मीठे पेय) के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

- स्कूल के खाद्य वातावरण, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के बजाय, खराब आहार संबंधी आदतों में योगदान कर रहे हैं।

- कानूनी सुरक्षा की कमी: अध्ययन किये गए 202 देशों में केवल 18% देशों में स्कूल के खाद्य पदार्थों के लिये अनिवार्य पोषण मानक हैं।

- केवल 19% देशों में अस्वस्थ खाद्य पदार्थों और शर्करा युक्त पेयों पर राष्ट्रीय कर लगाए गए हैं।

- अधिकांश देश स्वैच्छिक या विखंडित उपायों पर निर्भर हैं, जिससे बच्चे अस्वस्थ खाद्य प्रणालियों के प्रति असुरक्षित रहते हैं।

|

आयु वर्ग |

श्रेणी |

परिभाषा |

|

5 वर्ष से कम बच्चे |

अधिक वज़न (Overweight) |

जब ऊँचाई के अनुपात में वज़न (Weight-for-Height) WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स की माध्यिका से 2 मानक विचलन अधिक हो। |

|

|

मोटापा/अत्यधिक अधिक वज़न (Obesity/Severe Overweight) |

जब ऊँचाई के अनुपात में वज़न WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स की माध्यिका से 3 मानक विचलन अधिक हो। |

|

|

गंभीर क्षीणता (Severe Wasting) |

जब ऊँचाई के अनुपात में वज़न WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स की माध्यिका से 3 मानक विचलन कम हो। |

|

5–19 वर्ष के बच्चे और किशोर |

अधिक वज़न (Overweight) |

जब आयु के अनुपात में शरीर द्रव्यमान सूचकांक (BMI-for-Age) WHO ग्रोथ रेफरेंस की माध्यिका से 1 मानक विचलन अधिक हो। |

|

|

मोटापा (Obesity) |

जब शरीर द्रव्यमान सूचकांक WHO ग्रोथ रेफरेंस की माध्यिका से 2 मानक विचलन अधिक हो। |

|

|

क्षीणता (Thinness) |

जब शरीर द्रव्यमान सूचकांक WHO ग्रोथ रेफरेंस की माध्यिका से 2 मानक विचलन कम हो। इस संक्षेप में क्षीणता को कम वज़न (Underweight) कहा जाता है। |

भारत में बाल पोषण और मोटापे के रुझान क्या हैं?

- भारत में बढ़ता अधिक वज़न और मोटापा: पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वज़न और मोटापे की प्रचलन दर 127% बढ़ी (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 3, वर्ष 2005-06 में 1.5% से NFHS 5, वर्ष 2019-21 में 3.4%)।

- किशोर लड़कियों में अधिक वज़न/मोटापे में 125% वृद्धि हुई (NFHS 3 से NFHS 5 तक), जबकि उसी अवधि में लड़कों में यह वृद्धि 288% रही।

- भविष्य का भार: वर्ष 2030 तक, भारत में 27 मिलियन बच्चे और किशोर (5–19 वर्ष) मोटापे से प्रभावित हो सकते हैं, जो वैश्विक भार का 11% है।

- मोटापे में वृद्धि के प्रमुख कारक:

- आहार में बदलाव: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ (UPF) और शर्करा युक्त पेय पारंपरिक आहारों (फल और सब्जियों से समृद्ध) का स्थान ले रहे हैं।

- UPF का उपभोग वर्ष 2006 में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 37.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वार्षिक 33% से अधिक की दर से बढ़ रहा है।

- विपणन प्रभाव: आक्रामक और लक्षित विपणन, विशेष रूप से डिजिटल विज्ञापन, बच्चों तथा किशोरों के लिये निरंतर प्रदर्शन एवं प्रलोभन पैदा करते हैं।

- सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट और कन्वीनियंस स्टोर्स के विस्तार ने अस्वस्थ खाद्य पदार्थों तक पहुँच बढ़ा दी है। ये आउटलेट ऐसे खाद्य पदार्थों की व्यापक उपलब्धता और आक्रामक प्रचार को सुगम बनाते हैं।

- प्रारंभिक जीवन कारक: कमज़ोर मातृ पोषण, अपर्याप्त स्तनपान और बचपन के आहार संबंधी अभ्यास इसमें योगदान करते हैं।

- सामाजिक मान्यताएँ: किशोर लड़कियाँ और महिलाएँ अक्सर सबसे कम और सबसे आखिरी भोजन करती हैं, जिससे पोषण संबंधी असमानताएँ और बढ़ जाती हैं।

- जीवनशैली कारक: कम शारीरिक गतिविधि, स्क्रीन पर अधिक समय बिताना तथा अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन।

- आहार में बदलाव: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ (UPF) और शर्करा युक्त पेय पारंपरिक आहारों (फल और सब्जियों से समृद्ध) का स्थान ले रहे हैं।

- स्वास्थ्य एवं आर्थिक निहितार्थ:

- स्वास्थ्य जोखिम: बचपन में मोटापे से मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

- आर्थिक लागत: वर्ष 2019 में मोटापे की वजह से भारत को लगभग 29 अरब अमेरिकी डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1% का नुकसान हुआ। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो वर्ष 2060 तक यह GDP के 2.5% तक पहुँच सकता है।

- राष्ट्रीय बोझ: भारत में रोगों के बोझ में अस्वास्थ्यकर आहार का योगदान 56% है।

अधिक वजन और मोटापे से निपटने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम

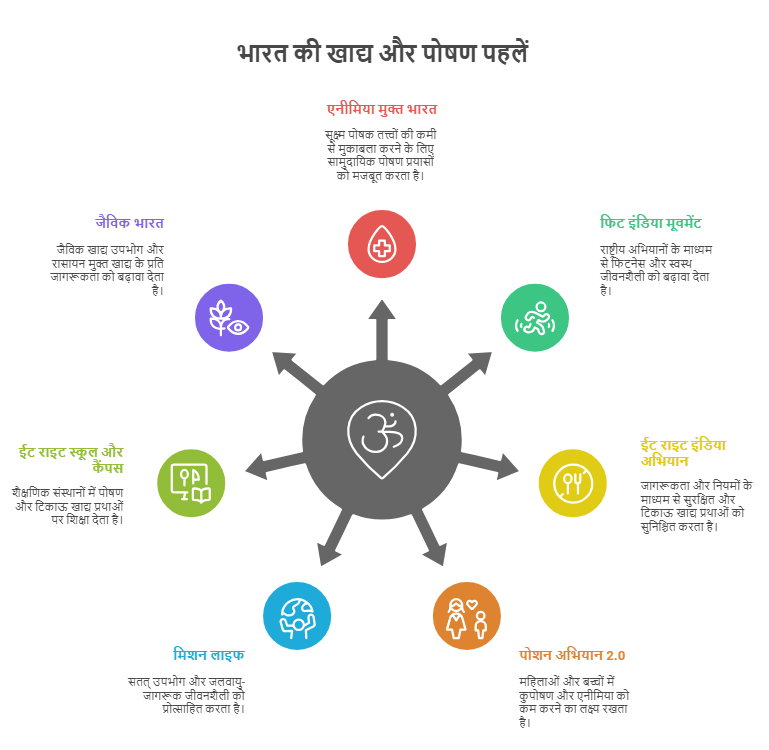

- सरकारी पहल: फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया अभियान, पोषण अभियान 2.0 और मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवनशैली)।

- मोटापा रोको अभियान: परिवारों से खाना पकाने के तेल की खपत में 10% की कमी करने का आग्रह किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि ऐसे छोटे-छोटे परिवर्तन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

- नीति एवं विनियामक कार्रवाई: उपभोग के मार्गदर्शन के लिये स्कूलों और कार्यालयों में चीनी और तेल बोर्ड लगाना।

- भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ट्रांस-फैट को सीमित करने वाली सर्वोत्तम अभ्यास नीति को अपनाने वाला पहला निम्न-मध्यम आय वाला देश है।

मोटापे पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास

- चिली के ब्लैक 'हाई इन' लेबल: चिली में काले "हाई इन" चेतावनी लेबल वाले उत्पादों (जैसे उच्च सोडियम, चीनी या संतृप्त वसा वाले) के कारण अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की खपत में 24% तक की कमी आई है।

- स्टार रेटिंग के स्थान पर अनिवार्य ‘उच्च मात्रा’ वाली चेतावनी लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

भारत में बाल पोषण सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव: FSSAI ने अभी तक HFSS (हाई शुगर, फैट और सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थ) या UPFs (अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ) की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, जिससे उन खाद्य पदार्थों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है जिन्हें उच्च शर्करा, नमक और वसा की मात्रा के कारण प्रतिबंधित या चेतावनी के तहत लाना चाहिये।

- अप्रभावी खाद्य लेबलिंग प्रणालियाँ: भारतीय पोषण रेटिंग (INR) प्रणाली, जहाँ आधा सितारा सबसे कम स्वस्थ विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है और 5 सितारे सबसे स्वस्थ विकल्प को दर्शाते हैं।

- हालाँकि यह उपभोक्ताओं को गुमराह करता है, क्योंकि वसा, नमक और चीनी (HFSS) से भरपूर खाद्य पदार्थ अस्वास्थ्यकर होने के बावजूद 2-3 स्टार स्कोर करते हैं।

- उद्योग लॉबिंग और प्रभाव: खाद्य उद्योग के प्रतिनिधि स्टेकहोल्डर बैठकों में प्रमुख थे, जिससे वैज्ञानिक सुझावों को नज़र अंदाज़ किया गया। इसका परिणाम एक ऐसी प्रणाली बनी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की बजाय उद्योग के हितों को प्राथमिकता देती है और इससे मोटापे की बढ़ती दरों में भी योगदान होता है।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उद्योग लॉबिंग के कारण अपने स्वयं के 2021 मसौदा नियमों को नज़र अंदाज़ कर दिया, जिसमें 'ट्रैफिक लाइट' रंग-कोडित और अनिवार्य चेतावनी लेबल की सिफारिश की गई थी, इसके बजाय स्टार प्रणाली का विकल्प चुना गया।

- विज्ञापन के लिये कमज़ोर नियामक ढाँचा: भारत के कानून, जो HFSS/UPFs के भ्रामक या प्रतिनिधि विज्ञापन को रोकने हेतु बनाए गए हैं, अधिकांशतः प्रभावहीन साबित हुए हैं।

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019) के अनुसार यदि कोई उत्पाद महत्त्वपूर्ण जानकारी छुपाता है तो यह “भ्रामक” है, लेकिन FSSAI विज्ञापनों में पोषण संबंधी जानकारी का खुलासा अनिवार्य नहीं करता है।

- इन कानूनों में संशोधन करने और HFSS खाद्य विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने के लिये राष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय कार्य योजना (2017) की सिफारिशों के बावजूद, कोई नियामक कार्रवाई नहीं की गई है।

बाल पोषण में सुधार के लिये UNICEF की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- स्तनपान और शिशु आहार की सुरक्षा: स्तनपान के विकल्पों के विपणन की अंतर्राष्ट्रीय संहिता को लागू करना (जिसका उद्देश्य स्तनपान के विकल्पों के आक्रामक तथा अनुचित विपणन को रोकना), डिजिटल विपणन को प्रतिबंधित करना एवं अस्वास्थ्यकर शिशु खाद्य पदार्थों के प्रचार को समाप्त करना।

- अनिवार्य कानूनी उपाय: स्कूल भोजन के मानकों, खाद्य विपणन प्रतिबंधों, स्पष्ट लेबलिंग, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर कर तथा हानिकारक अवयवों में कटौती के लिये सुधार संबंधी कानूनों को लागू करना।

- पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुँच में सुधार: सब्सिडी और प्रोत्साहनों को स्वस्थ खाद्य पदार्थों की ओर पुनर्निर्देशित करना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, मुख्य खाद्य पदार्थों को सुदृढ़ बनाना तथा स्कूलों एवं समुदायों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना।

- नीति निर्माण की सुरक्षा करना: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य उद्योग के प्रतिनिधियों को नीति प्रक्रिया से बाहर रखना, हित संघर्ष से संबंधित सुरक्षा उपाय लागू करना तथा लॉबिंग पर पारदर्शिता अनिवार्य करना।

- व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना: परिवारों और समुदायों को जागरूकता अभियानों के साथ सशक्त बनाना, अत्यधिक प्रसंस्कृत (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड) फूड्स के दुष्प्रभाव और कड़े नियमों के लिये सार्वजनिक समर्थन की भूमिका।

- सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना: भोजन, नकद और वाउचर हस्तांतरण का विस्तार करना, स्वस्थ आहार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये किफायती बाल देखभाल, माता-पिता के लाभ और श्रम बाज़ार कार्यक्रमों का समर्थन करना।

निष्कर्ष:

अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से मोटापे में तेज़ी से वृद्धि बच्चों में गैर-संचारी रोगों को बढ़ा रही है। बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये पैकेट के आगे लेबल लगाना, जंक फूड के विपणन को नियंत्रित करना, स्वास्थ्य कर और पोषण शिक्षा जैसी तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। सरकारों, नागरिक समाज, व्यवसायों और समुदायों को प्रत्येक बच्चे के अच्छे पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: “अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भारत में बाल पोषण को कमज़ोर कर रहे हैं।” चर्चा कीजिये।. |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस-वसा नहीं होती। उसके इस अभियान का ग्राहकों के लिये क्या अभिप्राय है? (2011)

- कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किये जाते।

- कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा/तेलों से नहीं निर्मित किये जाते।

- कंपनी द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदयवाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुँचाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है? (2016)

- अल्प-पोषण

- शिशु वृद्धिरोधन

- शिशु मृत्यु-दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3

(d) केवल 1 और 3

उत्तर: (C)

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किये गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।

- परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किये जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी।

- गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छ: महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2

(b) केवल 2

(c) 1 और 3

(d) केवल 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न: आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस, भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? (2018)

भारत और अमेरिका के बीच मक्का को लेकर दुविधा

चर्चा में क्यों?

अमेरिका ने भारत को मक्के का निर्यात करने में रुचि दिखाई है, लेकिन भारत अभी भी GM (जेनेटिकली मॉडिफाइड) फसलों से जुड़ी चिंताओं, अपने मज़बूत घरेलू मक्का उत्पादन और राष्ट्रीय राजनीतिक विचारों के कारण इस पर सावधानी बरत रहा है।

भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से मक्का आयात करने से क्या रोकता है?

- GM आयात पर नियामक प्रतिबंध: भारत में जीन-संशोधित (GM) मक्का के आयात पर प्रतिबंध है। वर्ष 2024 में अमेरिका के 94% मक्का GM है, जबकि भारत में GM खेती केवल कपास के लिये ही अनुमति प्राप्त है। इसलिये अमेरिका का GM मक्का भारत में कानूनी रूप से आयातित नहीं किया जा सकता।

- उच्च टैरिफ बाधाएँ: भारत की टैरिफ संरचना मक्का आयात को हतोत्साहित करती है, 0.5 मिलियन टन के कोटे पर 15% शुल्क लगता है, जबकि अतिरिक्त आयात पर 50% शुल्क लगता है, जिससे अमेरिकी मक्का व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक हो जाता है।

- घरेलू किसानों का संरक्षण: भारतीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सस्ते आयात से मक्का-आधारित इथेनॉल पारिस्थितिकी तंत्र और नए किसानों को खतरा हो सकता है, जिससे बढ़ते घरेलू उत्पादन और खेती वाली ज़मीन के बीच, सरकार किसानों की आय की सुरक्षा करने के लिये सतर्क है।

- डंपिंग का जोखिम: शिपिंग, विपणन लागत और व्यावसायिक मार्जिन को ध्यान में रखे बिना अमेरिकी मक्के की कीमत भारतीय मक्के की कीमत का लगभग 70% ही है। यह डंपिंग के बराबर होगा, जिससे भारतीय मक्का किसानों को नुकसान होगा।

- इथेनॉल मिश्रण पर संप्रभु नीति: इथेनॉल उत्पादन के लिये मक्का का आयात भारत के आयात प्रतिस्थापन के लक्ष्य को कमज़ोर करता है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता पैदा करने के बजाय घरेलू उत्पादन का उपयोग करना और विदेशी मुद्रा बचाना है।

- पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण से आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से वार्षिक विदेशी मुद्रा व्यय में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बचत हो सकती है।

मक्का के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: मक्का एक अत्यंत बहुपयोगी फसल है, जिसे इसकी उच्च आनुवंशिक उपज क्षमता के कारण ‘अनाज की रानी(Queen of cereals)’ के रूप में जाना जाता है।

- मध्य अमेरिका में उत्पन्न होने वाला यह अनाज मानव उपभोग, पशु आहार और चारे के लिये विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण है।

- जलवायु एवं तापमान: पाले के प्रति संवेदनशील (विशेषकर पौध) को पाले से मुक्त अवधि की आवश्यकता होती है, जिसमें औसत दैनिक तापमान 15°C से अधिक हो, लेकिन पर्याप्त पानी के साथ 45°C तक की गर्मी को सहन कर सकता है।

- यह सूर्य के प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अनाज पकने के लिये ऊपरी पत्तियों तक पर्याप्त रूप से रोशनी पहुँचना आवश्यक है।

- मृदा आवश्यकताएँ: अच्छी तरह से जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारी चिकनी मिट्टी या रेतीली मिट्टी के अनुकूल तथा जलभराव के प्रति संवेदनशील है।

- जल आवश्यकताएँ: यह एक जल कुशल फसल है, जिसे अधिकतम अनाज उपज प्राप्त करने के लिये 500-800 मिमी पानी की आवश्यकता होती है।

- भारत की वैश्विक स्थिति: भारत पाँचवाँ सबसे बड़ा मक्का उत्पादक (FAO, 2023) है, लेकिन केवल 14वाँ सबसे बड़ा निर्यातक (UN-कॉमट्रेड 2022) है। 4 टन प्रति हेक्टेयर (वैश्विक 6 टन/हेक्टेयर की तुलना में) से निम्न उपज के साथ, यह काफी हद तक आत्मनिर्भर बना हुआ है।

- भारत ने हाल ही में मुख्य रूप से म्याँमार और यूक्रेन से मक्का का आयात शुरू किया है।

- प्रमुख उत्पादक: शीर्ष उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील हैं।

- भारत में मक्का का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार हैं।

- उपयोग: मक्का को विश्व स्तर पर भोजन, पशु आहार, चारा और उद्योगों के लिये कच्चे माल के रूप में इसके विविध उपयोग के लिये अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है।

- खाद्य एवं चारे के अलावा भारत में 14-15% मक्का का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिये किया जाता है।

- यह स्टार्च, तेल, प्रोटीन, मादक पेय, खाद्य स्वीटनर, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा, फिल्म, गोंद, पैकेजिंग और कागज उद्योगों में एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने भारत की पहली "मोमी" मक्का संकर विकसित की है, जिसमें एमाइलोपेक्टिन स्टार्च की उच्च मात्रा है, जो इसे इथेनॉल उत्पादन के लिये आदर्श बनाती है।

देशों द्वारा आयात प्रतिबंधों को सक्षम करने वाले प्रमुख WTO प्रावधान क्या हैं?

|

प्रकार |

विवरण |

मुख्य शर्त |

|

सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय |

देश खाद्य, पशु और पौधों के लिये अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक निर्धारित कर सकते हैं। |

उपाय वैज्ञानिक आधार पर होने चाहिये, मनमाने ढंग से भेदभावपूर्ण या व्यापार को छुपाकर रोकने वाले नहीं होने चाहिये। |

|

ट्रेड पर तकनीकी बाधाओं का समझौता (TBT) |

तकनीकी नियम, मानक और अनुपालन मूल्यांकन (जैसे गुणवत्ता मानक, लेबलिंग, उत्पाद विशिष्टताएँ) शामिल। |

उपाय उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक से अधिक व्यापार-प्रतिबंधक नहीं होने चाहिये, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा। |

|

सुरक्षा उपाय |

यदि घरेलू उद्योग आयात में अचानक वृद्धि से खतरे में हो तो अस्थायी आयात प्रतिबंध लागू किये जा सकते हैं। |

प्रतिबंध अस्थायी होते हैं, आमतौर पर मुआवज़ा देना पड़ता है तथा अनुचित व्यापार नहीं होना चाहिये। |

|

एंटी-डंपिंग |

उन आयातों पर अतिरिक्त शुल्क, जो सामान्य मूल्य से कम में बेचे जाते हैं और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाते हैं। |

डंपिंग मूल्य विश्लेषण के माध्यम से साबित की जाती है तथा डंप किये गए आयात और आर्थिक नुकसान के बीच प्रत्यक्ष कारण संबंध होना आवश्यक है। |

|

काउंटरवेलिंग ड्यूटी |

उन आयातों पर शुल्क, जो सब्सिडी प्राप्त होते हैं और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाते हैं। |

इन शुल्कों को तभी लागू किया जाता है, जब गहन जाँच से पुष्टि हो कि विदेशी निर्यात सब्सिडी घरेलू उद्योग को "सामग्री रूप से हानि" पहुँचा रही हो। |

मेन्स के लिये संबंधित कीवर्ड

- आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर

- “टेक्नोलॉजी ऐज़ ए प्लाउ (Technology as a Plough)”: फसल उत्पादन में AI, ड्रोन और प्रिसिजन फार्मिंग का योगदान।

- “फ्रॉम लैब टू लैंड, इनोवेशन ग्रोस् (From Lab to Land, Innovation Grows)”: अनुसंधान और विकास (R&D) को किसानों के अनुकूल समाधानों में परिवर्तित करना।

- “बायोटेक भारत, बायो-सिक्योर भारत (Biotech Bharat, Bio-Secure Bharat)”: उत्पादकता और सुरक्षा के संतुलन हेतु आनुवंशिक प्रगति।

- फसल की सहनशीलता और विविधीकरण

- “क्लाइमेट-स्मार्ट क्रॉप्स, क्लाइमेट-सिक्योर नेशन (Climate-Smart Crops, Climate-Secure Nation)”: सूखा और बाढ़ सहिष्णु किस्मों के माध्यम से अनुकूलन।

- “क्रेडिट ऐज़ कल्टिवेशन कैटालिस्ट (Credit as Cultivation Catalyst)”: समय पर वित्तीय सहायता से छोटे किसानों का समृद्ध होना संभव।

- स्थिरता और संसाधन दक्षता

- “वाटर सेव्ड इज़ वेल्थ गेनड (Water Saved is Wealth Gained)”: कुशल सिंचाई और संरक्षण अभ्यास।

- “एनर्जी इन एवरी एकर (Energy in Every Acre)”: सौर पंप, नवीकरणीय संसाधन और सटीक ऊर्जा प्रबंधन।

- “फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द फार्म, नॉट द फैक्ट्री (Fertilizers from the Farm, Not the Factory)”: जैविक इनपुट और जैविक समाधानों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत द्वारा अमेरिका से मक्का आयात पर लगाए गए प्रतिबंध GM फसलों पर प्रतिबंध, टैरिफ बाधाओं, किसानों की सुरक्षा और इथेनॉल आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों से प्रेरित हैं। हालाँकि भारत विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है, फिर भी कम पैदावार और बढ़ती मांग के कारण कभी-कभार आयात होता है। घरेलू सुरक्षा और वैश्विक व्यापार दबावों के बीच संतुलन बनाना एक प्रमुख नीतिगत चुनौती बनी हुई है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में मक्का की बढ़ती मांग के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका से मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. चार ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिये गए हैं। उनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिये की जा सकती है? (2010)

(a) जटरोफा

(b) मक्का

(c) पोंगामिया

(d) सूरजमुखी

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? (2020)

- कसावा

- क्षतिग्रस्त गेहूँ के दाने

- मूँगफली के बीज

- कुलथी (Horse Gram)

- सड़ा आलू

- चुकंदर

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 5 और 6

(b) केवल 1, 3, 4 और 6

(c) केवल 2, 3, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) कृषि उत्पादन को बनाए रखने में किस सीमा तक सहायक है? (2019)