भारत-ओमान द्विपक्षीय बैठक

प्रिलिम्स के लिये:भारत-ओमान द्विपक्षीय बैठक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), भारत-ओमान संयुक्त दृष्टिकोण- भविष्य के लिये साझेदारी, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) मेन्स के लिये:भारत-ओमान द्विपक्षीय बैठक, द्विपक्षीय, भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते, क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूह। |

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ओमान द्वारा ‘भारत-ओमान संयुक्त दृष्टिकोण- भविष्य के लिये साझेदारी’ को अपनाया गया, जो द्विपक्षीय सहयोग के लिये मंच तैयार कर रहा है एवं दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग के लिये मार्ग तैयार कर रहा है।

- यह विज़न विशेष तौर पर 8 से 10 क्षेत्रों में साझेदारी स्थापित करने पर केंद्रित है जिनमें समुद्री सहयोग तथा कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, पर्यटन, आतिथ्य, कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

द्विपक्षीय बैठक के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- द्विपक्षीय समझौते:

- दोनों देशों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, वित्तीय अपराधों से निपटने तथा ओमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की हिंदी पीठ की स्थापना करने जैसे क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):

- दोनों देशों के बीच CEPA को अंतिम रूप देने को लेकर वार्ता चल रही है। दोनों पक्षों के नेताओं ने आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिये इस समझौते को जल्द-से-जल्द संपन्न करने पर ज़ोर दिया।

- ओमान-भारत निवेश फंड:

- दोनों पक्षों ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ओमान-भारत निवेश फंड के तीसरे चरण की घोषणा की, जिसका उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिये किया जाएगा।

- इस निधि को SBI तथा ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच समान हिस्सेदारी वाले संयुक्त सहयोग के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा उसके बाद 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन हुआ।

- डिजिटल भुगतान तथा व्यापार:

- ओमानी प्लेटफॉर्म के सहयोग से भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करने की संभावना पर चर्चा हुई।

- इसके अतिरिक्त, रुपए में व्यापार करने की संभावना पर भी विचार किया गया, हालाँकि यह अभी भी चर्चा के चरण में है।

- क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे:

- दोनों देशों के नेताओं ने हमास तथा इज़रायल के बीच चल रहे संघर्ष सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों पर दृष्टिकोण का आदान-प्रदान किया।

- उन्होंने आतंकवाद की चुनौती पर चर्चा की और फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान के लिए दो-राज्य समाधान की वकालत की।

भारत-ओमान रिश्ते कैसे रहे हैं?

- पृष्ठभूमि:

- अरब सागर के पार के दोनों देश भूगोल, इतिहास तथा संस्कृति से जुड़े हुए हैं तथा उनके बीच मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिसका श्रेय ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों को दिया जाता है।

- ओमान सल्तनत, खाड़ी में भारत का एक सामरिक साझेदार है तथा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) मंच पर एक महत्त्वपूर्ण वार्ताकार रहा है।

- गांधी शांति पुरस्कार 2019 स्वर्गीय एच.एम. सुल्तान कबूस को भारत और ओमान के बीच संबंधों को मज़बूत करने में उनके नेतृत्त्व और खाड़ी क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिये मान्यता प्रदान की गयी है।

- रक्षा संबंध:

- संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (JMCC):

- JMCC रक्षा के क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच जुड़ाव का सर्वोच्च मंच है।

- इसकी वार्षिक बैठक होने की संभावना है, वर्ष 2018 में जब 9वीं JMCC की बैठक ओमान में आयोजित की गई थी तब से इसका आयोजन नहीं किया जा सका है।

- सैन्य अभ्यास:

- सैन्य अभ्यास: अल नजाह

- वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज़

- नौसैनिक अभ्यास: नसीम अल बह्र

- संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (JMCC):

- आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध:

- संयुक्त आयोग बैठक (JCM) और संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) जैसे संस्थागत तंत्र भारत और ओमान के बीच आर्थिक सहयोग की देखरेख करते हैं।

- भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है।

- वर्ष 2022 के लिये ओमान के कच्चे तेल निर्यात के लिये चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।

- भारत वर्ष 2022 के लिये ओमान के गैर-तेल निर्यात के लिये संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब के बाद चौथा सबसे बड़ा बाज़ार है और संयुक्त अरब अमीरात के बाद इसके आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

- भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कपड़ा आदि क्षेत्रों में निवेश किया है।

- भारत-ओमान संयुक्त निवेश कोष (OIJIF) भारतीय स्टेट बैंक और ओमान के राज्य जनरल रिज़र्व फंड (SGRF) के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो भारत में निवेश करने के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन है।

- ओमान में भारतीय समुदाय:

- ओमान में लगभग 6.2 लाख भारतीय हैं, जिनमें से लगभग 4.8 लाख श्रमिक और पेशेवर हैं। ओमान में 150-200 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय परिवार रह रहे हैं।

भारत के लिये ओमान का सामरिक महत्त्व क्या है?

- ओमान होर्मुज़ जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर है जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का पाँचवाँ हिस्सा आयात करता है।

- रक्षा सहयोग मज़बूत भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी के लिये एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। रक्षा आदान-प्रदान एक फ्रेमवर्क एमओयू द्वारा निर्देशित होते हैं जिसे हाल ही में 2021 में नवीनीकृत किया गया था।

- खाड़ी क्षेत्र में ओमान एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएँ नियमित द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करती हैं, जिससे पेशेवर स्तर पर घनिष्ठ सहयोग तथा विश्वास संभव होता है।

- ओमान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

- हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के लिये एक रणनीतिक कदम में भारत ने सैन्य उपयोग और रसद सहायता के लिये ओमान में डुक्म (Duqm) के प्रमुख बंदरगाह तक पहुँच हासिल कर ली है। यह क्षेत्र चीनी प्रभाव और गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये भारत की समुद्री रणनीति का हिस्सा है।

- डुक्म बंदरगाह ओमान के दक्षिणपूर्वी समुद्री तट पर अरब सागर और हिंद महासागर की ओर स्थित है।

- यह रणनीतिक रूप से ईरान में चाबहार बंदरगाह के नज़दीक स्थित है। सेशेल्स में विकसित किये जा रहे असेम्प्शन द्वीप और मॉरीशस में अगालेगा के साथ डुक्म भारत के सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोडमैप के अनुरूप है।

ओमान के बारे में मुख्य तथ्य:

- सीमावर्ती देश:

- उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

- पश्चिम और दक्षिणपश्चिम में सऊदी अरब

- दक्षिण पश्चिम में यमन

- मरुस्थल:

- ओमान में सबसे बड़ा मरुस्थल रब अल खली या “एम्प्टी क्वार्टर” है, जो विश्व के सबसे बड़े अविरल रेतीले मरुस्थलों में से एक है।

- नदी:

- ओमान में बारहमासी नदियाँ नहीं हैं; हालाँकि, मौसमी बारिश के दौरान, वादियाँ (मौसमी नदी तल) जल के साथ प्रवाहित होती हैं।

- सबसे उल्लेखनीय वादी बानी खालिद है, जो अपने प्राकृतिक तालाबों और आश्चर्यजनक दृश्यों के लिये प्रसिद्ध है।

- सबसे ऊँचा पर्वत:

- अल हजर पर्वत शृंखलाओं में स्थित जेबेल शम्स, ओमान का सबसे ऊँचा पर्वत है।

- भूगोल:

- ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिणपूर्वी तट पर स्थित है, जो अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है।

आगे की राह

- भारत के पास अपनी वर्तमान या भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त ऊर्जा संसाधन नहीं हैं। तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा मांग ने ओमान जैसे देशों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की आवश्यकता में योगदान दिया है।

- ओमान का दुकम बंदरगाह पूर्व को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के मध्य में स्थित है।

- भारत को ओमान के साथ जुड़ने और दुकम बंदरगाह औद्योगिक शहर से उत्पन्न अवसरों का उपयोग करने के लिये पहल करने की आवश्यकता है।

- भारत को क्षेत्र में रणनीतिक संबंध बढ़ाने और हिंद महासागर के पश्चिमी व दक्षिणी हिस्से में अपने इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिये ओमान के साथ मिलकर काम करना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन ‘खाड़ी सहयोग परिषद’ का सदस्य नहीं है? (2016) (a) ईरान उत्तर: A व्याख्या:

अत: विकल्प A सही उत्तर है। मेन्स:प्रश्न 1. मध्य एशिया, जो भारत के लिये एक हित क्षेत्र है, में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने-आप को संस्थापित कर लिया है। इस संदर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, वर्ष 2018 में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (2018) प्रश्न 2. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017) |

विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ 2023

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ 2023, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, विश्व बैंक, व्यापार करने में आसानी। मुख्य परीक्षा के लिए:विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ 2023, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने “विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ (LEADS) 2023” रिपोर्ट का 5वाँ संस्करण जारी किया है, जो रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हितधारकों के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ (LEADS) क्या है?

- परिचय:

- लीड्स सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिये एक स्वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक है।

- LEADS अभी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरों पर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने वाले कार्यों की पहचान करने के लिये एक मार्गदर्शक तंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, जैसे लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, इसके साथ एक अनुकूल सहसंबंध दिखाते हैं।

- रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करके और अपने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, LEADS लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हितधारकों का नेतृत्त्व करना चाहता है।

- LEADS की कल्पना वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज़ पर की गई थी, जो समय के साथ विकसित हुई है।

- मूल्यांकन के मानदंड:

- रिपोर्ट तीन प्रमुख स्तंभों के आधार पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है–

- रसद अवसंरचना (Logistics Infrastructure)

- रसद सेवाएँ (Logistics Services)

- परिचालन एवं विनियामक वातावरण (Operating and Regulatory Environment)

- रिपोर्ट तीन प्रमुख स्तंभों के आधार पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है–

- कार्यप्रणाली:

- यह रिपोर्ट मई और जुलाई 2023 के बीच किये गए अखिल भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 7,300 से अधिक प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें विभिन्न संघों द्वारा सहायता प्राप्त 750 से अधिक हितधारक परामर्शों की अंतर्दृष्टि भी शामिल है।

LEADS 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- उपलब्धियाँ:

- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात सहित तेरह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 में उपलब्धि हासिल करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- इन क्षेत्रों ने कुशल लॉजिस्टिक सेवाएँ प्रदर्शित की हैं जो निर्यात प्रोत्साहन और आर्थिक विकास में योगदान करती हैं।

- फास्ट मूवर्स:

- केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में फास्ट मूवर्स के रूप में पहचाना जाता है।

- इन क्षेत्रों ने अपनी लॉजिस्टिक सेवाओं में महत्त्वपूर्ण प्रगति और सुधार दिखाया है।

- एस्पायरर्स/आकांक्षी:

- एस्पायरर्स/आकांक्षी श्रेणी में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में विकास की संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। ये क्षेत्र अपनी लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

- नीति सुधार:

- रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स के लिये उद्योग की स्थिति, डिजिटल पहल (PM GatiShakti, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP), GST) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों के संरेखण जैसे नीतिगत सुधारों के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।

लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स क्या है?

- विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है, जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों तथा अवसरों की पहचान करने एवं अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने का कार्य करता है।

- LPI छह प्रमुख आयामों में देश के स्कोर का परिकलित औसत है:

- सीमा-शुल्क प्रदर्शन

- अवसंरचना की गुणवत्ता

- शिपमेंट की व्यवस्था में सरलता

- लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता

- खेप की ट्रैकिंग तथा अनुरेखण

- शिपमेंट की समयबद्धता

- LPI 2023 में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है।

लॉजिस्टिक्स से संबंधित पहल क्या हैं?

- माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993।

- PM गति शक्ति योजना

- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

- लीड्स (LEADS) रिपोर्ट

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

- सागरमाला परियोजनाएँ

- भारतमाला परियोजना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न1. गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (2022) |

सूरत डायमंड बाज़ार

प्रिलिम्स के लिये:सूरत डायमंड एक्सचेंज, प्रमुख हीरा उत्पादक देश, प्रयोगशाला में निर्मित हीरे, रासायनिक वाष्प जमाव विधि, प्रयोगशाला में विकसित हीरों के लिये आयातित बीजों पर सीमा शुल्क। मेन्स के लिये:भारत में हीरा उद्योग, प्रयोगशाला में विकसित हीरे की उत्पादन विधियाँ। |

स्रोत:द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स (SDB) का उद्घाटन किया, जो हीरे और आभूषण उद्योग में एक महत्त्वपूर्ण विकास का प्रतीक है।

SDB विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। इसका उद्देश्य सूरत की हीरे की कटाई और पॉलिशिंग विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए हीरा व्यापार केंद्र को मुंबई से सूरत में स्थानांतरित करना है।

भारत में हीरा उद्योग की स्थिति क्या है?

- हीरा: हीरा एक दुर्लभ, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो शुद्ध कार्बन से बना होता है। हीरा शब्द ग्रीक शब्द एडमास से आया है, जिसका अर्थ अविनाशी होता है।

- हीरा दो प्रकार के निक्षेपों में पाया जाता है, मुख्य रूप से बुनियादी या अल्ट्राबेसिक संरचना की आग्नेय चट्टानों में और प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जलोढ़ निक्षेपों में।

- प्रमुख हीरा उत्पादक देश: रूस, बोत्सवाना, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य।

- रूस वर्ष 2022 में लगभग 42 मिलियन कैरेट के कच्चे हीरे का खनन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।

- नोट: हाल ही में G7 देशों के समूह ने जनवरी 2024 से रूसी मूल के हीरे तथा मार्च 2024 से भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों द्वारा संसाधित हीरे पर प्रत्यक्ष आयात प्रतिबंध की घोषणा की है, जिसने भारतीय रत्न एवं आभूषण व्यापार व हीरा प्रसंस्करण उद्योग के लिये चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

- हालाँकि प्रयोगशाला में निर्मित हीरे अपनी पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति के कारण लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।

- भारत में हीरा उद्योग: भारत हीरों के लिये विश्व का सबसे बड़ा कटिंग एवं पॉलिशिंग केंद्र है, जो वैश्विक स्तर पर 90% से अधिक पॉलिश किये गए हीरे के निर्माण के लिये ज़िम्मेदार है।

- इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार, भारत के हीरे के क्षेत्रों को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है–

- मध्य प्रदेश का मध्य भारतीय क्षेत्र, जिसमें पन्ना बेल्ट शामिल है।

- आंध्र प्रदेश का दक्षिण भारतीय क्षेत्र, जिसमें अनंतपुर, कडपा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर तथा कुरनूल ज़िले के कुछ हिस्से शामिल हैं।

- छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में बेहरादीन-कोडावली क्षेत्र और बस्तर ज़िले में तोकापाल, दुगापाल आदि क्षेत्र।

- पूर्वी भारतीय भू-भाग में ओडिशा का अधिकतर भाग, जो महानदी और गोदावरी घाटियों के बीच स्थित है।

- भारत वर्ष 2022 में कटिंग और पॉलिश किये गए हीरों का सबसे बड़ा निर्यातक था।

- इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार, भारत के हीरे के क्षेत्रों को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है–

प्रयोगशाला में निर्मित हीरे क्या हैं?

- परिचय:

- प्रयोगशाला में निर्मित हीरे (Lab-grown diamonds- LGD) वे हीरे हैं जिन्हें उन्नत तकनीक का उपयोग कर प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है।

- इन्हें संवर्धित/कृत्रिम, सिंथेटिक, मानव निर्मित अथवा कारीगर-निर्मित हीरे के रूप में भी जाना जाता है।

- प्राकृतिक हीरे अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के तहत, एक व्यापक अवधि में, अमूमन तीन अरब वर्षों की अवधि में पृथ्वी के भीतर विकसित होते हैं।

- LGD में अनिवार्य रूप से प्राकृतिक हीरे के समान रासायनिक, ऑप्टिकल तथा भौतिक गुण एवं क्रिस्टल संरचना होती है।

- खनन किये गए हीरों के विपरीत, प्रयोगशाला में विकसित हीरों में खनन गतिविधियों से जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल नहीं होते हैं।

- नतीजतन, सभी LGD को पर्यावरण-अनुकूल माना जाता है और पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक योगदान देते हैं।

- प्रयोगशाला में निर्मित हीरे (Lab-grown diamonds- LGD) वे हीरे हैं जिन्हें उन्नत तकनीक का उपयोग कर प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है।

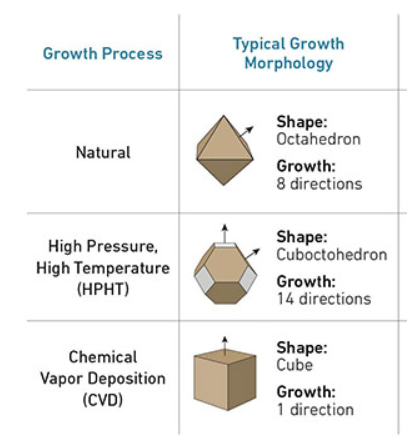

- उत्पादन विधियाँ: LGD ज़्यादातर दो प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं, उच्च दबाव, उच्च तापमान (HPHT) विधि या रासायनिक वाष्प जमाव (CVD) विधि।

- HPHT और CVD दोनों तरीकों से कृत्रिम रूप से निर्मित हीरे में एक बीज, दूसरे हीरे के टुकड़े का उपयोग होता है।

- भारत के हीरा उद्योग का परिदृश्य: भारत, जिसे हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के लिये एक महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है, ने LGD की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण निर्यात आय में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है।

- हालाँकि समग्र हीरा उद्योग में उनकी वर्तमान हिस्सेदारी 2-3% है।

- हिस्सेदारी में सुधार करने के लिये बजट 2023-24 में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपरिष्कृत LGD की विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किये जाने वाले आयातित बीजों पर सीमा शुल्क को खत्म करने की घोषणा की।

बिना मुहर लगे अनुबंधों में मध्यस्थता समझौते मान्य

प्रिलिम्स के लिये:मध्यस्थता समझौते, उपचारात्मक याचिका, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, अनुच्छेद 51, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996, अनुच्छेद 51, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 मेन्स के लिये:न्यायपालिका के कार्य की दक्षता पर मध्यस्थता का प्रभाव। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि बिना मुहर लगे या अपर्याप्त मुहर लगे मूल वाणिज्यिक अनुबंधों या उपकरणों में अंतर्निहित मध्यस्थता समझौते अमान्य, अप्रवर्तनीय या अस्तित्वहीन नहीं हैं।

- मध्यस्थता का उद्देश्य पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का त्वरित, कुशल और बाध्यकारी समाधान प्रदान करना है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं?

- एन.एन. ग्लोबल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व पाँच-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को खारिज़ कर एक उपचारात्मक याचिका में मुख्य राय देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि “मुद्रांकन न होना या अपर्याप्त मुद्रांकन एक उपचारात्मक दोष है”।

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत अनुबंधों का भुगतान नहीं करने या अपर्याप्त स्टाम्पिंग से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

- मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है। मध्यस्थता अधिनियम द्वारा शासित मामले जैसे मध्यस्थता समझौता, मध्यस्थों की नियुक्ति और अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के लिये मध्यस्थ न्यायाधिकरण की क्षमता का मूल्यांकन कानून के तहत निर्दिष्ट तरीके से किया जाना चाहिये।

- इसलिये अन्य कानूनों के प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

- इस निर्णय से वाणिज्यिक विवादों को तेज़ी से निपटाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र के रूप में विकसित होने की भारत की महत्त्वाकांक्षा को काफी बढ़ावा मिला है।

- इससे पूर्व पार्टियों द्वारा अनुबंधों के लिये अनिवार्य स्टांप शुल्क का भुगतान न करने अथवा अपर्याप्त स्टांप के कारण ऐसे विवादों पर मध्यस्थता में बाधा उत्पन्न हुई थी।

भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र क्या है?

- माध्यस्थम्:

- इस प्रक्रिया में विवाद एक माध्यस्थम् अधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है जो विवाद पर एक निर्णय (पंचाट) सुनाता है जो पार्टियों पर बाध्यकारी होता है।

- यह मुकदमे की तुलना में कम औपचारिक होता है तथा साक्ष्य के नियमों में कठोरता नहीं अपनाई जाती।

- अमूमन माध्यस्थम् के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं होता है।

- कुछ अंतरिम उपायों के अतिरिक्त माध्यस्थम प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत कम है।

- भारतीय माध्यस्थम्, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 (जिसे वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधित किया गया है) द्वारा शासित एवं विनियमित है।

- माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा भारतीय माध्यस्थम् परिषद (ACI) नामक एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया गया।

- सुलह:

- यह एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष अर्थात सुलहकर्त्ता, विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुँचने में विवाद के पक्षों की सहायता करता है।

- सुलह, माध्यस्थम् का एक अल्प औपचारिक रूप है।

- इसमें पक्ष सुलहकर्त्ता की अनुशंसाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिये स्वतंत्र होते हैं।

- हालाँकि यदि दोनों पक्ष सुलहकर्त्ता द्वारा तैयार किये गए समझौता दस्तावेज़ को स्वीकार करते हैं, तो यह अंतिम एवं दोनों पर बाध्यकारी होगा।

- मध्यस्थता:

- मध्यस्थता में, “मध्यस्थ” नामक एक निष्पक्ष व्यक्ति पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने में मदद करता है।

- मध्यस्थ विवाद का कोई समाधान प्रदान नहीं करता है बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें विवादित पक्ष अपने सभी विवादों को हल कर सकते हैं।

- कोई भी व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय (SC) की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (Mediation and Conciliation Project Committee) द्वारा निर्धारित आवश्यक 40 घंटे के प्रशिक्षण से गुज़रता है, मध्यस्थ हो सकता है।

- उसे एक योग्य मध्यस्थ के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम-से-कम दस मध्यस्थताओं, जिनके परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ हो तथा समग्र तौर पर कम-से-कम 20 मध्यस्थताओं के रूप में हिस्सा लेने की आवश्यकता होती है।

- मध्यस्थता परिणाम का नियंत्रण पार्टियों पर छोड़ देती है।

- मध्यस्थता अधिनियम, 2023 मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता, को बढ़ावा देने और मध्यस्थता के माध्यम से निपटान समझौतों को लागू करने के लिये एक तंत्र प्रदान करने का प्रयास करता है।

- समझौता:

- एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया जिसमें विवाद का बातचीत के ज़रिए समाधान निकालने के उद्देश्य से किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना पक्षों के बीच चर्चा शुरू की जाती है।

- यह वैकल्पिक विवाद समाधान का सबसे आम तरीका है।

- व्यापार, गैर-लाभकारी संगठनों, सरकारी शाखाओं, कानूनी कार्यवाही, राष्ट्रों के बीच और विवाह, तलाक, पालन-पोषण और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसी व्यक्तिगत स्थितियों में बातचीत होती है।

भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI) क्या है?

- संवैधानिक पृष्ठभूमि: भारत का संविधान, अनुच्छेद 51, भारत यह प्रयास करने के लिये बाध्य है:

- एक देश के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।

- अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहित करना। ACI इस संवैधानिक दायित्व को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

- उद्देश्य:

- ACI का उद्देश्य मध्यस्थता, मध्यस्थता, सुलह और अन्य वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को बढ़ावा देना है।

- ACI की संरचना:

- ACI में एक अध्यक्ष शामिल होगा जो या तो होगा:

- सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश/उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश/उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।

- मध्यस्थता के संचालन में विशेषज्ञ ज्ञान वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।

- अन्य सदस्यों में एक प्रतिष्ठित मध्यस्थता व्यवसायी, मध्यस्थता में अनुभव वाला एक शिक्षाविद् और सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।

- ACI में एक अध्यक्ष शामिल होगा जो या तो होगा:

और पढ़ें: https://www.drishtijudiciary.com/hin/current-affairs/position-of-unstamped-arbitration-agreement

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न1. लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? (2010) (a) लोक अदालतों की अधिकारिता को मुकदमे दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की और उन मामलों का नहीं जो, किसी न्यायालय में लंबित हों उत्तर: D प्रश्न 2. लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर : A मेन्स:प्रश्न1. राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? इससे भारत के विवाद समाधान यांत्रिकत्व को किस सीमा तक सुधारेगा कितना सुधार होगा? चर्चा कीजिये। (2015) |